いよいよ「課題解決」に取り組みます。

▪️金曜日2限「地域エンパワねっと・大津中央」(社会学部・社会共生実習)。少しずつ、活動の焦点が定まりつつあるようです。社会学部の社会共生実習には、現在、8つのプロジェクトに分かれて学生の皆さんが活動されています。

①地域エンパワねっと・大津中央

②多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~

③コミュニティの情報発信!レク龍プロジェクト

④農福連携で地域をつなぐ―「地域で誰もがいきいきと暮らせる共生社会に向けて」

⑤お寺の可能性を引き出そう!―社会におけるお寺の役割を考えるー

⑥いくつになっても、出かけられる! ~高齢者を元気にする介護ツアー企画~

⓻障がいをもつ子どもたちの放課後支援

⑧自治体を PR してみる!

▪️8つのブロジェクトは、担当がテーマを決めて取り組むべき活動を支持する場合もありますが、私が担当している①と②のプロジェクトは、活動する地域が決まっているだけで、活動の課題については、自分たちで見つけていかなければなりません。その上で、その課題の解決(緩和)を目指して活動に取り組むことになります。「課題発見×課題解決」のブロジェクトです。

▪️私が担当している①地域エンパワねっと・大津中央、そのようなわけで、最初から取り組む活動内容が決まっているプロジェクトとは違って、なんだかモヤモヤした不安な気持ちになっていたと思いますが、地域の方たちから話を聞いたり、地域の活動に参加することの中で、やっと「課題らしきもの」がぼやっとですが見えてきました。よかった、よかった。地域の方たちとLINEグループも作り、コミュニケーションしっかり取れるようになってきました。ただ、「課題らしきもの」の中には、さらに細かな「課題」、さらにさらに細かい「課題」がいくつもあります。課題解決(緩和)に向かって頑張って欲しいと思います。

宿根フロックス

▪️咲いてくれました〜。宿根フロックス…かな。毎年、うどんこ病でうまく成長できていませんでしたが、今年は周囲の風通しをよくしてみました。すると病気にもならず、無事に花を咲かせてくれました。よかった、よかった。

▪️咲いてくれました〜。宿根フロックス…かな。毎年、うどんこ病でうまく成長できていませんでしたが、今年は周囲の風通しをよくしてみました。すると病気にもならず、無事に花を咲かせてくれました。よかった、よかった。

家にいる時間がなく、庭の世話がなかなかできません。庭の様子が思っているのとは違ってきて、ちょっとストレスを感じています。明日の午前中に世話をします。午後は大学院修士課程の中間発表会です。

▪️そうそう、今朝、蚊取り線香を焚いて、我が家のミョウガ畑の中に頭と腕を突っ込み、地面から頭をのぞかせているミョウガを収穫しました。収穫している時間がなく(気持ち的な余裕が無く)、すでに花を咲かせてしまっているものも多数。残念だなあ。収穫したミョウガは、家人が料理に使ってくれますが、週末は、知り合いの方に教えていただいた、セロリとミョウガと塩昆布の和物を作ってみることにします。

韓国の金珠美さんと再会しました。

▪️昨晩は、韓国からお越し皆さんと夕食を一緒にいただきました。友人の金珠美さんが、研究仲間と一緒に、滋賀県に調査に来られたのです。彼女は、韓国の国立森林科学院の研究者です。今回は、東近江市を拠点に活動されている「一般社団法人kikito」に聞き取り調査するために来日されました。金さんとは、彼女の指導教授だった金才賢先生と一緒に来日された時からですから、もう9年近く交流していることなります。以来、日本のお父さん=ワキパパとして親しくさせていただいています。実際、彼女は、私の娘と同い年なんですよ。写真ですが、金珠美さんと一緒に来日してkikitoにヒアリングされた徐在敎さん(韓国社会的経済研究所 所長)、そして今回の通訳者をお勤めいただいた同志社大学に留学されている차민성(チャ・ミンソン)さんです。楽しい時間を過ごすことができました。

▪️いつもであれば、大津駅前の居酒屋「利やん」になるのですが、今日は、韓国の皆さんの宿泊先であるホテルの関係もあって、京阪石場駅そばの「からっ風」で楽しい時間を過ごしました。この日いただいたのは、ビワマスの刺身、コアユの天ぷら、スジエビのチヂミといった琵琶湖の幸をメインに、最後の方では朽木の栃餅という山の幸もいただきました。ちなみに、こちらのお店は「琵琶湖八珍」をいただける素敵なお店です。

▪️前回、金珠美さんにお会いしたのは、今年の2月に韓国の国際学術フォーラムに参加した時になります。5ヶ月ぶりですね。今度は、また私の方が韓国に行くことになるのかな。楽しみにしています。ところで、韓国の森林の研究者と日本の研究者は、どのような交流をされているのでしょうかね。ちょっと知りたいです。知り合いの林学の人に聞いてみます。

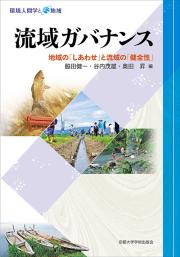

『流域ガバナンス』の中村幹宏さんの書評(『林業経済』74-5)

▪️以前、総合地球環境学研究所で取り組んだ研究プロジェクトの成果を、『流域ガバナンス』(京都大学学術出版会)という本にまとめました。そして、この本の書評のことについても、「『流域ガバナンス-地域の「しあわせ」と流域の「健全性」-』の書評」というタイトルで投稿しています。『林業経済』74-5に掲載された中村幹宏さんによる書評、この投稿の時点では、まだネット上では読むことができませんでしたが、今はお読みいただけます。

▪️以前、総合地球環境学研究所で取り組んだ研究プロジェクトの成果を、『流域ガバナンス』(京都大学学術出版会)という本にまとめました。そして、この本の書評のことについても、「『流域ガバナンス-地域の「しあわせ」と流域の「健全性」-』の書評」というタイトルで投稿しています。『林業経済』74-5に掲載された中村幹宏さんによる書評、この投稿の時点では、まだネット上では読むことができませんでしたが、今はお読みいただけます。

▪️また、この書評が掲載された『林業経済』74-5の編集後記に、一般社団法人林業経済研究所の所長である土屋俊幸さんが、この書評のことについて書いておられます。こちらも、ぜひ併せてお読みいただきたいと思います。

▪️自分の仕事を振り返りつつ、先ほど、改めてこの書評を拝読しました。中村さん、土屋さん、ありがとうございました。

甲賀市の児童クラブの皆さんのための演奏会

▪️今日は、吹奏楽部の仕事がありました。ということで、その仕事が終わったあと、ひさしぶりに練習を見学させていただきました。練習場では、部員の皆さんが、来週25日(火)に甲賀市で開催されるコンサートに向けて、若林監督や児玉コーチの指導のもと練習に取り組まれていました。25日は、NPO法人「わくわくキッズ」さんが市内で運営されている、8つの児童クラブ700名の児童の皆様に、龍谷大学吹奏楽部の演奏を楽しんでいただくことになっています。

▪️NPO法人「わくわくキッズ」さん とのご縁は、2020年に始まりました。「わくわくキッズ」さんからご依頼があり、児童クラブの皆さんを対象としたコンサートで演奏させていただきました。大変喜んでいただきました。ところが、新型コロナのために、残念ながらその後3年間はコンサートを開催できない状況が続きました。というわけで、今回のコンサートにはすごく期待していただいているようです。ありがたいことです。この日のコンサートには、私も部長として同行します。楽しみにしています。

ひさしぶりに

▪️コロナのせいで、同僚と飲み会をすることがなくなりました。教授会が終わった後とかに、呑みに行っていたのが懐かしいです。そういうことが、そろそろ復活しても良い時期だとは思いますが、コロナの第9波がやってきそうです。本格的に第9波がやってくる前にということで、昨日は、久しぶりにこのメンツで集まりました。7年前に早期退職された原田達先生とは、時々お会いして呑んでいますが、後のお2人の同僚、津島昌弘さんや工藤保則さんと呑むのは、本当に何年振りでしょうか(ちなみに、工藤さんは真性の下戸でお飲みになりません)。

▪️場所は、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」です。この日は、お店にお願いをして、西浅井漁協からビワマスを取り寄せてもらい、刺身、炙り、バター醤油焼きをいただきました。美味しかった!!この日の最後の方で、2011年に退職された加藤剛先生のお名前が出てきました。以前、このメンバー+加藤先生で、飲みに行っていたからです。今日、工藤さんが加藤先生に連絡を取ってくださったところ、即レスで返信をくださいました。8月は、加藤先生も一緒に呑むことができそうです

今年もミョウガを収穫。

■昨日は、12kmほどまとまったウォーキングをしました。帰宅後、シャワーを浴びて、今度は庭に水を撒くことにしました。その際、水を撒く前にミョウガを収穫することにしました。大きくなったミョウガの茎や葉をかき分けるようにしながら、地面から頭をのぞかせている花穂であるミョウガを手を伸ばして収穫します。どんどん花穂が出てくるので、タイミングが遅れると花が咲き始めます。花が咲いてしまうと、ミョウガの質が落ちてしまいます。だから、こまめにチェックして収穫する必要があります。

■昨日は、12kmほどまとまったウォーキングをしました。帰宅後、シャワーを浴びて、今度は庭に水を撒くことにしました。その際、水を撒く前にミョウガを収穫することにしました。大きくなったミョウガの茎や葉をかき分けるようにしながら、地面から頭をのぞかせている花穂であるミョウガを手を伸ばして収穫します。どんどん花穂が出てくるので、タイミングが遅れると花が咲き始めます。花が咲いてしまうと、ミョウガの質が落ちてしまいます。だから、こまめにチェックして収穫する必要があります。

■我が家のミョウガ、最初は大した面積でなかったのです。花壇のごく一部に生えていたのですが、今は、花壇の7~8割を占めるに至っています。ミョウガって根っこで広がっていくのです。ミョウガを収穫できるのは良いのですが、他の野菜や花を植えることができません。今年の春にプランターに植え替える予定だったのですが、そのタイミングを逸してしまいました。来年こそは植え替えます。ミョウガは日陰でも育つので、裏庭の方にプランターを並べて収穫することにします。

■ところで、こうやってミョウガを我が家の庭で収穫しているわけですが、私が計画的な栽培してきたわけではありません。突然、我が家の庭にミョウガがやってきたのです。その時のこと、5年前の10月16日に投稿しています。こちらの投稿です。私は、その時までミョウガの花が地面で咲くことを知らなかったのです。恥ずかしいです。この投稿には、その頃の我が家のミョウガの様子も写真として載せています。5年前の秋は、まだこんな感じです。少ししか生えていません。先ほども書いたように、今は花壇の7~8割を占めるに至っています。うちの庭と相性が良かったのかな。

■さて、収穫したミョウガですが、たくさん収穫してどうやって食べるのかが気になる方もおられるかもしれません。普通、ミョウガは薬味として食べるのが普通でしょうから。私が気に入っているのは中華料理にしていただく食べ方です。炒めて調理するのです。ここでご紹介するのは、「酒斗」さんの「おうちで中華」というnoteで紹介されていた料理です。「野荷炒毛豆(茗荷と枝豆の炒めもの)」です。ミョウガを栽培して食べるのは日本だけという話を聞いたことがありますが、そうではないようです。「酒斗」さんは、次のように書いておられます。

そう、茗荷だって立派な中華料理になるのだ。中国でも珍しい料理ではあるのだが、もちろん僕の創作料理ではない。江南地方で初めて食べた時の衝撃は凄かった。炒めた茗荷の香り良さ。枝豆と茗荷の小気味良い食感のコンボ。少しクセのある菜種油がピタリとハマっていて、夢中でレンゲを動かした。今やすっかり我が家の夏の定番である。

■残念ながら、レシピは有料のようです。残念です。こういうレシピも見つけました。「豚肉と枝豆のみょうが焼き」です。

12kmをウォーキング。

▪️ 15時過ぎから、少し気温が下がってくるだろうと、ウォーキングに取り組みました。今日は、暮らしている大津市の湖西の自宅から琵琶湖大橋を渡って、守山市の側の料金所のところで折り返してまた自宅に帰宅するコースです。行きと帰りで少しだけ道を変えました。お日様に当たらないように、日陰が多い道を計算しながら歩きました。行きは6.5km、帰りは5.89km。往復で12.39km。歩数は往復で17,653歩。今年、一番長い距離を歩いたかな。熱中症にならないように、スタート前に水分をしっかり摂り、行きと帰りでベットボトル2本を飲みましたが、それでも体重は瞬間最低体重を記録しました。もっとも、水分を摂取すればすぐに戻るでしょう。

▪️今日は暑かったわけですが、琵琶湖大橋を往復しながら景色を楽しみました。この暑い中よく歩くわ…と思われるでしょうが、この暑い中琵琶湖大橋を走っておられる方がおられるのです。びっくり。自転車についてはものすごくたくさんの方が走っていかれました。帰宅後、シャワーを浴びて頭と身体を洗い、今は冷房した部屋でこの投稿を書いています。秋の100kmウォーキングに備えて、、夏期休暇の間に、20km、30km、40kmを経験しておきたいと思います。出発点を自宅にして、どのコースで、何時にスタートするか、研究しておこうと思います。熱中症にならないように。

▪️ところで、昔は、このぐらいの距離を練習で走っていたのですが…。また、そんなふうになれるかな。ちなみに、着ているグリーンのシャツは、2017年に退職された原田達先生や息子(脇田 亮)と走ったホノルルマラソンを完走した時に、大会事務局からもらったものです。完走した人たちがもらえるシャツです。思い出のシャツです。

ユリとタマスダレ

▪️ユリが好きです。毎年、秋には自宅の庭に球根を植えます。昨年は、3つの鉢にも球根を植えました。今年は、まず地植えのユリから開花しました。そのあとは、2つめの鉢が咲いて、今は最後の鉢のユリが咲き始めました。大きく立派です。嬉しいな〜。それから、タマスダレも咲き始めました。どちらも白い花です。暑い季節ですが、このような白い花を眺めていると少しだけ暑さがやわらぐかのような気持ちになります(まあ、気持ちだけ…ですけど)。

▪️ユリが好きです。毎年、秋には自宅の庭に球根を植えます。昨年は、3つの鉢にも球根を植えました。今年は、まず地植えのユリから開花しました。そのあとは、2つめの鉢が咲いて、今は最後の鉢のユリが咲き始めました。大きく立派です。嬉しいな〜。それから、タマスダレも咲き始めました。どちらも白い花です。暑い季節ですが、このような白い花を眺めていると少しだけ暑さがやわらぐかのような気持ちになります(まあ、気持ちだけ…ですけど)。

▪️ユリには、いろんな色があります。実に様々。白、ピンク、黄色、オレンジ、赤、紫、茶色…、黒もあるようです。でも、私が一番好きなユリの色は白です。そして、私はユリの香りも好きです。上品で優雅な香りです。この写真のユリも、素敵な香りがしています。毎日、顔を近づけて、その香りを楽しんでいます。

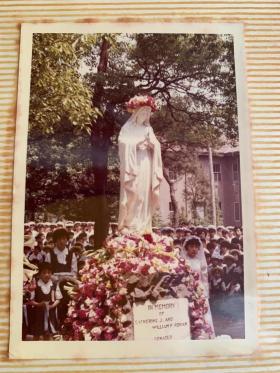

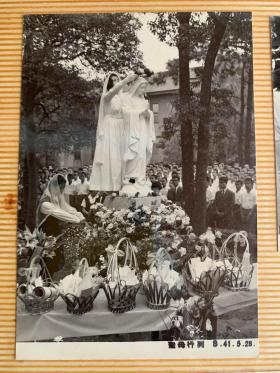

▪️ ユリといえば、私の場合は聖母マリアが心の中に浮かんできます。小4まで通っていた小学校はカトリックの学校で、マリア様を讃える行事(「聖母行列」)が行われていました。記憶に残っているのは、マリア像に捧げられた白い百合の花束です。小学生時代のアルバムを探してみました。その行事の写真が貼ってありました。上の2枚です。写真を確認すると、それほどユリは捧げられていないような感じですね。思い込みなんですね、たぶん。

▪️宗教的な教育を受けたのは、このあとは大学ということになります。ただし、カトリックではなくプロテスタント。そしていま、勤務している大学は浄土真宗本願寺派です。まあ、そうなんですが、やはり私にとってユリは大切な花です。大好きです。