大津エンパワねっと・チーム「わわわ」

子どもの居場所

第12回「まちづくりカフェ」(龍谷大学社会学部大津エンパワねっと企画)

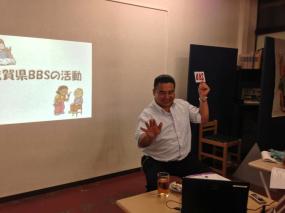

■地域のリーダーが繋がる場をつくりだすことをモットーに、毎回テーマにそったゲストを招き、皆でおしゃべりをする「まちづくりカフェ」。今回のテーマは「子どもの居場所」。これからの社会を担う子どもたちのリアルな現状とは?ぜひとも一緒におしゃべりしませんか?

■ゲスト

滋賀県BBS連盟会長 西本敬太さん

NPO法人CASN理事長 谷口久美子さん■日時・場所

7月18日

19時~20時半

大津百町館

■龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で実施されている「まちづくりカフェ」です。すでに「大津エンパワねっと」コースを2012年度中に終了した、チーム「どんぐり」(エンパワ4期生)が取り組み始めました。チーム「どんぐり」は、中心市街地で地域づくりの活動をされている方たちにヒアリングを重ねていくうちに、「まちなかで活動されている方たちが、もっと横に交流できたら、まちはもっと元気になるんじゃないのか」という問題意識をもつようになりました。そこが、この「まちづくりカフェ」の原点です。

■チーム「どんぐり」の問題意識を社会関係資本(ソーシャルキャピタル)に関する議論に重ね合わせれば、「まちなかには、地域づくりグループごとに信頼と協働とを生み出す『ボンディング型』の社会関係資本が、すでに島状に存在しているけれど、それをつなぐ『ブリッジング型』と呼ばれる、異なるグループとの間を結びつけるネットワークが弱い…」ということになるのかもしれません。ただし、「つながってください」といって強制したとしても、グループ間に「ブリッジ型」のネットワークが生まれるわけではありません。ましてや、学生たちにそのようなことはできませんし、するべきでもありません…。「まちづくりカフェ」は、そのような「ブリッジ型」のネットワークが、創発的に生まれる「場所」を提供しようというものなのです。

■まちなかの1人のリーダーがおっしゃっておられました。「まちの人間が同じようなことをやろとうとしても、なかなかうまくいかないだろう。学生が本当に純真な気持でやるからこそ、このような取り組みができるんじゃないのかな」というものです。しばしば、「他所者、若者、馬鹿者」の発言や行動が契機となって、地域づくりが動き出すといわれています。この3者は(良くも悪くも)、まちなかに存在する「しがらみ」を理解していない/視野に入れていないがゆえに、動きにくくなっているまちの状況に小さな穴をあけて、「しがらみ」のさらに底の方に眠っている地域の力を結果として引き出すことにつながるのです。

■チーム「どんぐり」の活動は昨年の秋で終了しましたが、その活動を継承する後輩グループがあらわれました。チーム「わいるど・もんきー」(5期生)です。彼ら/彼女らは、先輩チーム「どんぐり」の問題意識を継承するものです。ただし、といいますかであるがゆえに、様々な悩みをかかえることになります。自分たちらしさを、この活動に加えていくことのむずかしさです。先輩が敷いたレールをそのまま走るのではなく、自分たちで切り開いていかなければならないのですが、そこで悩んでしまうわけです。しかし、回を重ねるごとに、先輩の活動を継承しながらも「わいるど・もんきー」らしさが生まれてくるようになっています。今回の「子どもの居場所」もそうですね。

■ゲストの西本さんと谷口さんは、大変有名な方たちです。チーム「わいるど・もんきー」の「まちカフェ」の活動の趣旨をご理解いただき、ご参加いだたけることに、心から感謝いたします。

もう一度、「大津エンパワねっと」のまち歩き

■先週の土曜日に引き続き、今日も、これから「大津エンパワねっと」を履修しようと考えている学生(2年生)に、大津の中心市街地を「まち歩き」してもらいました。参加した学生は、コミュニティマネジメント学科の2人の学生。それから、大津エンパワねっと事務局のOさん、社会学部教務課の職員であるNさんも参加してくれました。Nさんのばあいは、職員としてではなく、個人的な関心から参加してくれました(つまり、勤務ではないということ)。こういう「まち歩き」などに関心があるのだそうです。すばらしい。

■今日は、まず9時半から「町家キャンパス龍龍」で約30分間、大津の街の歴史を中心に解説をしました。10時からまち歩きを開始。今日は、いつもとは少し違うコースも歩いてみました。中心市街地のなかでも、浜大津からは少し東寄り、少し膳所寄りのエリアです。ここには、吾妻川という小さな川が流れています。写真は、その川の側にある養法寺の門で昼寝をする番犬です。かなりバテておられますね、こちらの方(犬)。実際、今日は本当に蒸し暑かったのです。番犬に挨拶をして、吾妻川の石橋を渡ると、知り合いの男性が(おそらく60歳代後半)おられました。中央学区自治連合会の「子ども会育成連絡協議会 」の活動を通して、長年にわたり地域の子どもたちの成長を見守り続けてこられた方です。これまで、「大津エンパワねっと」の学生たちも、ずいぶんお世話になってきました。少し立ち話をさせていただきました。

■この吾妻川、たびたび水害がおきたことから、治水工事が行われました。そのため、川の自然度がなくなり、すっかり生き物の賑わいが消えてしまったといいます。かつては、小鮎がかなり吾妻川の上流の方まで遡上していたらしいのですが、工事をしてからは、そんなことはなくなったのだそうです。子どもの頃は、遡上してくる小鮎を引っ掛けて釣る遊びをしたり、夏場は、家の残っている蒲鉾板に、5円で買ってきた模型のゴム動力のスクリューをつけて、川に浮かべて走らせて遊んだりしたものだと、お話ししてくださいました(学生には、蒲鉾板とか、模型のスクリュー…???…な感じでした(^^;;)。ちょっとした何気ないお話しのなかにも、この地域の以前の姿を知る手がかりがあります。一緒に歩いた学生たちには、そのようなことをわかってほしいのですが、どんなものでしょうね〜。そのあと、私たち一行は、さらに吾妻川を琵琶湖方面に下っていきましたが、するとどうでしょう。子どもたちが、川の中に入って遊んでいるではありませんか。素晴らしい! こういう風景が、まち中にもっといっぱいあって欲しいのですが…。

■今回のまち歩きでは、「stork」という手作り家具のお店に立ち寄りました。ここには書けませんが、こちらの店主さんといいますか、家具職人の方とは、偶然にもつながりがあったのです。とても驚きました。良いご縁ができました。途中、丸屋町商店街にある平井商店にも立寄り、夏向けの純米大吟醸を1本購入(職員のNさんも同じものを…)、奥様といろいろお話しをさせていただきました。そして、大津祭曳山展示館、大津百町館でも、お話しをさせていただきました。個人的にも、おしゃべり付きの楽しいまち歩きになりました。この日のまち歩きのコース、地図に落としてみました。距離にすれば3km程の距離ですが、いろいろ解説して歩いたので、2時間半程の時間がかかっています。汗びっしょり…でした。

【追記】■この「大津エンパワねっと」のまち歩きは、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっとコース」のなかの、「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅱ」との関連で実施されているものです。基本的には、2年後期から始まる「地域エンパワねっとⅠ」を履修してみようと考えている学生のために行っています。すでに5月には大学瀬田キャンパスに隣接する瀬田東学区でも、まち歩きをしました。前期は、瀬田東学区で1回、中心市街地の中央地区で2回実施ししました。

「大津エンパワねっと」の授業

■今日は、「大津エンパワねっと」の授業日でした。普段、地域のなかで活動している学生たちが全員集まり、お互いに取組の進捗状況を報告し、その成果を共有しました。

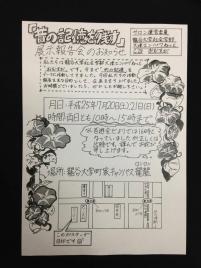

■一番下の写真は、中央地区で活動しているチーム「わいるど・もんきー」が運営している「まちづくりカフェ」の次回のチラシです。今回のテーマは「子どもの居場所」。滋賀県BBS連盟会長の西本敬太さんと、NPO法人CASN理事長の谷口久美子さをゲストとしてお迎えし、「まちづくりカフェ」を開催します。先輩から受け継いできた「まちづくりカフェ」、次回で12回目になります。ゲストをお呼びして、みんなでお話しをお聞きし、自由に語り合う…大変シンプルな仕組みで運営されていますが、ここから実際の「まちなか」へと様々なつながりが拡大していけばと思います。

「大津エンパワねっと」のまち歩き

■龍谷大学社会学部が4学科共同で取り組む地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」、今日は、これから「エンパワ」を履修しようと考えている学生(2年生)に、大津の中心市街地を「まち歩き」してもらう日でした。事前に申し込みがあったのは7名。あいにく1名は急用ができたようで、参加はキャンセルになりましたが、天気もよく、楽しい「まち歩き」になりました。

■午前9時半に大津市の中心市街地にある「町家キャンパス龍龍」に集合ということになっていましたが、私が8時45分に「龍龍」に到着したときには、すでに1名の学生が待っていました。また、9時にはもう1人学生がやってきました。なにやら学生たちの意欲の高さを感じとってしまいます。期待さしちゃいます(私の幻想かもしれませんが…)。予定の9時半になる以前に、全員がそろいました。まずは、「龍龍」で、中心市街地の歴史や概要について30分ばかり簡単にガイダンス。そのあと、12時半まで、じっくり時間をかけ街中を解説しながら歩いていきました。自分のデジカメを持参したり、フィールドワーカーが使う「野帳」なんてのをもっている学生もいました。ますます期待が高まりますね。写真の右側は、先日も学生を連れていった和菓子店「餅兵」さんでオヤツに和菓子をいただいているところです。美味しい和菓子と冷たいお茶をいただきました。

■今日、まち歩きをした学生の皆さんには、ぜひ「大津エンパワねっと」を履修してほしいと思います。7月2日(火)・7月4日(木)、瀬田キャンパス6号館プレゼンテーション室で、「地域エンパワねっとⅠ」の履修登録説明会を開催します。また、7月11日には、エンパワねっとを履修した、あるいは現在履修している先輩の学生の皆さんが履修の相談に乗ってくれる「エンパワねっと相談会」も開催されます。

■ところで…。今日、まちを歩いていて、何人かのお知り合いの方たちとお話しをさせていただきました。龍大に来て10年。龍大社会学部は大津の地元の大学であるにもかかわらず、ぜんぜん大津のまちで存在感がないような…。そんな気がして、自分なりに地域との関わりを強く意識しながら働いてきました。そうしたなかで生まれたご縁は、「大津エンパワねっと」を運営していくうえでも大変大きな力になっています。本当は、地域連携型教育プログラムをもっとこの地域のなかで深く展開していきたいと考えています。そのさい、私がひとつの目標に考えているのが、慶応大学の取り組みである「芝の家」「三田の家」です。以下の記事をご覧ください。

大津エンパワねっと「パズル新聞」

■ 龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」、現在5期生たちが、大津市の中心市街地のエリア「中央地区」と瀬田キャンパスに隣接する「瀬田東学区」の2ヶ所で、地域の皆さんと様々なテーマのもとで活動を展開しています。写真は、「中央地区」で活動するチーム「パズル」が発行している新聞「『パズル』新聞」です。

■ 龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」、現在5期生たちが、大津市の中心市街地のエリア「中央地区」と瀬田キャンパスに隣接する「瀬田東学区」の2ヶ所で、地域の皆さんと様々なテーマのもとで活動を展開しています。写真は、「中央地区」で活動するチーム「パズル」が発行している新聞「『パズル』新聞」です。

■チーム「パズル」は、これまで「中央地区」の様々な方たちから、この地域の課題等についてお話しを伺ってきました。そしてお話しを伺うなかで、新しく引っ越してきこられたマンションの住民の皆さんと、元々ここにお住まいの地付きの旧住民の皆さんとの関わりはどうなっているのかな…ということが気になってきたのでした。そこで、中央学区自治連合会の会長さんに、あるマンションの自治会長さんを紹介していただき、そのマンションの自治会の皆さんとの意見交換会や、アンケート調査等を実施しました。すると、大津の中心市街地に暮らしていても、この地域のことをよく知らない…という事実が浮かび上がってきたのでした。そのため、マンションの住民の皆さんがこの地域との交流が深まればと、「歩こう会」というまち歩きのイベントを企画したのでした。

■大津の中心市街地は、江戸時代の宿場町からの伝統をもつ歴史情緒あふれる街です。たくさんの町家が残っている街でもあります。その中心市街地を、マンションの住民の皆さんと自治会長さん(12世帯18人)、そして自治連合会長さん、中心市街地で活動している市民団体「大津の町家を考える会」のAさんも参加して、5月19日にまち歩きのイベント「歩こう会in中央学区」が開催されたのでした。「大津エンパワねっと」からは、チーム「パズル」の3名、そして同じく「中央地区」で活動しているチーム「くれよん」4名が参加しました。全員で27名、かなり大所帯のまち歩きになりました。イベントは午前中に無事終了しました。マンションの皆さんにとって、中心市街地の歴史の深さを知る貴重な機会になったようですし、同時に、参加したマンション住民の皆さん同士の親密度もぐっと深まっとのことです。

■多くのマンション住民の皆さんにとって、利便性等、様々な条件から選択した住居が、たまたま大津市の中心市街地にあった…ということなのだと思います。そこでは、多くの皆さんとって、大津の中心市街地は単なる「空間」でしかありません。中心市街地の様々な歴史を知り、暮らしている大津の街のことを気にしながら、旧住民の皆さんとの交流も深まっていくうえうちに、単なる「空間」であったものが、しだいに意味や価値を感じ取ることのできる「場所」になっていくはずです。チーム「パズル」のイベントは、ささやかな活動ではありますが、マンション住民の皆さんにとって、大津の中心市街地が「空間」から「場所」へと変容していくきっかけになったのではないかと思います。