八郎湖

■これまでのエントリーでたびたび書いてまいりましたが、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」に人文・社会系のコアメンバーとして参加しています。この研究プロジェクトのメインのフィールドは、滋賀県の野洲川から琵琶湖にかけてになりますが、比較研究するうえで、国外ではフィリピンのラグナ湖(バエ湖)周辺の流域で、国内では八郎湖や宍道湖をはじめとするいくつかの湖沼の流域で、それぞれの流域の関係者と連携をもちながら研究プロジェクトを進めていきたいと考えています。27日(水)・28日(木)の両日、秋田県の八郎湖にいってきました。プロジェクトリーダーの奥田昇さん(京都大学生態学研究センター)と一緒です。そして、秋田県立大学の環境社会学者である谷口吉光さんにお会いしてきました。

■八郎湖は、「湖沼水質保全特別措置法」の指定湖沼になっています。滋賀県の琵琶湖はこの措置法ができた頃から指定されていますが、秋田県の八郎湖は、2007年に指定されました。ともに、琵琶湖総合開発や干拓事業等によって生態系や水質に様々な課題をかかえている湖沼です。共通するテーマは、「流域再生と環境ガバナンス」ということになります。

■私は、この地球研のプロジェクトを通して、琵琶湖や琵琶湖に流入する河川と人びとの関係、それらの水環境をめぐる人びとの間の関係、この2つの関係が交叉するところに、持続可能な社会の「幸せ」があるのだと思っています。そして交叉する地点ごとでそのような「幸せ」を確認し、多くの人びとがお互いに共有することのできる「幸せの物差し」をみつけることがでればなと思っています。そこに「環境ガバナンス」に関する課題が存在しています。そういう思いで研究プロジェクトを進めています。また、それぞれの「幸せの物差し」のあいだを、翻訳していくような仕組みも必要だなと思っています。そのような研究の進捗が、他の湖沼や流域ともお互いに共振しあっていければとも思っています。もちろん、「幸せ」とは何か…ということを社会的に求めていくことは、哲学的な側面ももっているわけですが、「幸せの物差し」づくりや、その「幸せの物差し」のあいだの翻訳という作業については、自然科学や社会科学の個々の研究蓄積が必要であり、それらの成果を、流域ごとの個々の地域社会との連携のなかで、どのように鍛え上げ、それらを繋ぎ、全体としてデザインしていくのかが問われることになります。生態系サービスと人間社会の関係に関しても、ごくポイントだけでも書いておきたいのですが、それは後日執筆する予定の論文の方に書くことにします。

■写真について、少し説明します。干拓によって大潟村が生まれました。トッブの写真は、大潟村の中央をながれる「中央幹線排水路」です。少し幻想的な雰囲気が漂っていますね。しかし、ここは干拓によって生まれた水田の排水を受け止める排水路なのです。干拓ですから、大潟村の農地は、周囲に残った八郎湖の水面よりも低いところにあります。したがって、水田の用水はサイフォンによって堤防を超えて大潟村のなかに取り込まれます。水田で使用した水は排水として、この中央幹線排水路に流されます。そして巨大なポンプでくみ上げて八郎湖に排水されることになります。このようにして、年間に何度も、八郎湖の水は大潟村の水田で使われては八郎湖に排水される…というふうに循環することになっています。

■下の写真に写ります。一段下の左側、ずっと向こうには大潟村の縁のあたりにある並木がみえます。大潟村の巨大さがご理解いただけるでしょうか。右側は、28日に、大潟村の八郎湖をはさんで東側にある三倉鼻公園から撮ったものです。「鼻」とは、三方向を海や水に囲まれた地形を指します。これが大きくなると、岬や半島と呼ばれるわけです。三倉鼻からは、かつて干拓前の八郎潟が見渡せました。ここは、景勝地でもありました。その下の左側ですが、谷口さんの研究室で、私たちの研究プロジェクトの説明をしているところです。さらにその右側は、八郎湖と日本海とのあいだにある防潮堤です。この防潮堤により、日本海から海水が入り込むことを防いでいます。急ぎ足になりました。八郎湖のこと、また報告します。

「豊かな生き物を育む水田プロジェクト」

■先週の26日(火)、甲賀市の小佐治という集落で行われた「生き物観察会」に参加してきました。この「生き物観察会」は、滋賀県庁が始めた「豊かな生き物を育む水田プロジェクト」に関連して実施されているものです。この小佐治集落は、このプロジェクトに村づくりの一環として取り組んでおられるのです。私が参加している「総合地球環境学研究所」の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」では、この小佐治の取り組みと連携しながら、研究を進めていくことにしています。ということで、プロジェクト・リーダーである奥田昇さん(京都大学生態学研究センター)と一緒に、「生き物調査」に参加してきました。

■今回の「生き物観察会」には、小佐治の子供会の皆さんが参加されました。大人の企画で、むりやり連れてこられた…なんてことは微塵もありません。みなさん、自分たちの村の田んぼに生きている「生き物」を次々と網ですくっては、大変喜んでおられました。1年生から6年生まで、みんな一緒に参加する「生き物調査」、素敵だと思います。数時間かけて2箇所の田んぼで、メダカなどの魚類、ヤゴなどの水生昆虫、カエル、タニシ、アメリカザリガニ…様々な生き物を確認することができました。観察会のあとは、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の方たちの指導で、「水田の生き物教室」が開催されました。じつは、ちゃんと聞いてくれるのかな…と心配していたのですが、驚いたことに、みなさん真剣に集中してお話しを聞かれていました。観察会という、五感を使う経験は、子どもたちに強い印象を与えているのです。これはすごいなと思いました。さらにいえば、子どもたちと一緒に、網をつかって生き物をすくおうとする農家の皆さんも、これまた生き生きとこの「観察会」に参加されているのです。私たちの研究プロジェクトとこの小佐治の「生き物」を通した村づくりについては、また別に詳しく報告したいと思います。

■少し、写真の説明をしましょう。トップの写真ですが、水田の端に、水路があります。これは、水田内水路と呼ばれるものです。この小佐治は、古琵琶湖層群と呼ばれる地層が隆起してできた丘陵地にあります。土質は、大変細かな粘土です。ということで、水田の水はけがあまりよくありません。通常の水田のように中干し作業をしても、十分に排水されません。稲刈りのときに、コンバインを入れると沈んでしまい作業ができなくなるのだそうです。そこで、こうやって周囲に水路を作って排水しているのです。もちろん、水田のなかにも溝が切ってあります。そうすると、水田の中の水がこの水田内水路に流れ込んでくるのです。

■この水路に、なにやら赤い塩ビのパイプが設置されています。これは、近くの塩ビパイプを製造している企業が寄付してくれたものなのだそうです。水田に水がなくなっても、水田内水路で生き物は生息することができるのですが、夏の暑い日には、この塩ビのパイプのなかであれば、水温もそれほどあがらず、生き物たちが生きていくこともできます。また、鳥のエサにならずにもすみます。すなわち、水田の生き物たちのシェルターなのです。

■下の左の写真ですが、研究プロジェクトのリーダーである奥田さんが、パイプを傾けています。反対側には、小学生の男の子が網をもってパイプのなかにいる生き物を一網打尽にしようとしています(もちろん、観察会ですから、基本的には、一部を除いてすべて水田に生き物たちを返します)。下の右の写真は、「水田の生き物教室」のときのものです。小学校低学年の女の子まで、みんなとってきた生き物たちに夢中です。

【追記】■この「生き物観察会」の翌日、「総合地球環境学研究所」の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」の関係で、水・木曜日と秋田県に1泊2日で出張しました。また、土・日は、「北船路米づくり研究会」の第3回「かかし祭」です。なかなか、報告が追いつきません。

マザーレイクフォーラム 第4回「びわコミ会議」

■滋賀県の琵琶湖総合保全計画「マザーレイク21計画」のなかには、「マザーレイクフォーラム」が設けられています。この「マザーレイクフォーラム」のなかの「びわコミ会議」には、一般の県民、NPOの関係者、事業者、農林漁業関係者、学識経験者、行政(県、市、町)関係者など、様々な立場の人びとが参加し、琵琶湖を守りたいという共通の「思い」と「課題」によってゆるやかに「つながり」を形成しながら、計画の進行管理を行っています。①琵琶湖流域の生態系の現状を確認し合い、②自らの暮らしと湖の関わりを振り返り、③今後の取り組みの方向性を話し合い、④相互のつながりを築きながら、それぞれの取り組みを、さらに強みをいかしたものへと高めていく「場」にしていくことが目指されています。詳しくは、以下の記事をお読みいただければと思いますが、昨日は、第4回の「びわコミ会議」が開催されました。愛知県や大阪府など、県外からの参加者も多数いらっしゃいました。これは、すごいこことですね〜。

マザーレイク21計画学術フォーラム

マザーレイクフォーラム・びわコミ会議(第3回)

■トップの写真は、午後からの第2部のときのものです。午前中に引き続き、午後からも、滋賀県民であれば知らない人はいないミュージシャン・タレント・プロデューサーの川本勇さんと、琵琶湖環境科学研究センターの研究員である佐藤祐一さんのお2人の進行で進められました。午後は、「びわ湖のこれから話さへん?」がおこなわれました。9つのテーマに参加者がわかれて話し合うものです。「簡単な自己紹介」、「テーマに撮っての話し合い」、「キーセンテンスにまとめる」(話し合いの内容を簡単な文章にする)の順番で進められました。

■私のグループのテーマは「教えて!あなたのまちのタカラモノ」でした。このテーマ設定については、参加している総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態系システムの健全性」の代表である京都大学研究センターの奥田昇さんたたちと相談をしてきめました。昨日の私は、このテーマ・グループのファシリテーター役でした。トップの写真は、9つのテーマの担当者がならんでテーマの趣旨を説明しているところです。オレンジ色のTシャツが奥田さんです。

■私たちのグループの人数は9人。話し合いをするには、ちょうどよい人数でした。大変盛り上がりました。「教えて!あなたのまちのタカラモノ」ということですので、それぞれがお住まいになっている、あるいは活動されている地域のタカラモノについて、自由にいろいろお話しいただいたのですが、途中から、こういうタカラモノをどうやってみつけていくのか…という話しになりました。そのさいのキーワードが、「五感」です。知識として自然環境を知るだけではなく、自然環境は「五感」で体感してこそ深い理解ができる…というこですね。ある参加者の方は、小学生の頃京都にお住まいでしたが、夏休みのキャンプで滋賀県にやってきて川に入り、鮎を手でつかんだときの手の感触が忘れられない、今でも大切な記憶として覚えているとおっしゃるのです。そのような「五感」で自然環境を感じとることを、ご自身のお子さんにも遊びのなかでさせているということでした。素敵なお話しです。

■私たちのグループには、中学1年生(男子)と高校3年生(女子)の参加もありました。今年の「びわコミ会議」には、たくさんの小中学生の皆さんが参加されていました。これはとても画期的なことだと思います。そのうちのお2人が、私たちのグループのテーマに関心をもってくれたというわけです(じつに、しっかりした受け答えをされる方たちで、これも驚きました)。お2人に共通しているのは、ご両親が、積極的にお子さんたちを小さいときから自然環境のなかに連れ出しておられるということでした。自然環境と楽しみながら関わっていくことを、知らず知らずのうちに、ご両親から「刷り込まれている」のです。ご両親がまず楽しまれていることが重要です。親が楽しんでいることを、そばで子どもが感じ取る。大切だなと思います。もっとも、自分自身は環境をテーマに仕事をしていますが、自分の子どもたちには、そういうことをあまりしてやれなかったな〜…と反省したりもしました。ということで、私たちのグループのキーセンテンスは、以下のものになりました。

五感て発見!

世代で発見!

親・子の「環境循環」

■最後の「環境循環」には少し説明がいりますね。親に「五感」で自然環境を感じ取ることを教えてもらってきた(刷り込まれた)子どもは、自分が親になり、そして子どもができたとき、再び、自分の子どもに「五感」で自然環境を感じ取るような子育てをしていくのだ!!…ということですね。そういう循環(世代を超えた連鎖)が生まれるといいな〜という思いを表現しています。話し合いのあとは、前・滋賀県知事である嘉田由紀子さんも参加されて、和気あいあいとした雰囲気のなかで、9つのグループのキーセンテンスを発表し合い、会場の参加者からの意見もふまえて全体で「びわ湖との約束」という形にまとめました。なかなか充実した「びわコミ会議」になりました。

【追記】

■昨日、「びわコミ会議」に参加されたある方が、facebookでメッセージを送ってくださいました。残念ながら、お話しをしている時間もなかったのですが、そのメッセージにはこう書いてありました。「昨日の午前中、琵琶湖がきれいになってもみんなが笑顔にならないなら意味が無い、という趣旨のことを言いましたが、そういう意味も含めた(指標の総合的な)評価が大切だと思っています」。とても大切なことを書かれていますね。「みんなが笑顔にならないなら意味が無い」という部分。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、そうやって頑張って琵琶湖を守っていく…というのとは、違うんですね。琵琶湖と人びとの関係、琵琶湖をめぐる人びとの関係、この2つの関係が交叉するところに、持続可能な社会の「幸せ」があるのだと思うのです。そして、交叉する地点ごとの「幸せの物差し」をみつけることができないといけないと思うのです。

限界都市化に抗する持続可能な地方都市の「かたち」と地域政策実装化に関する研究

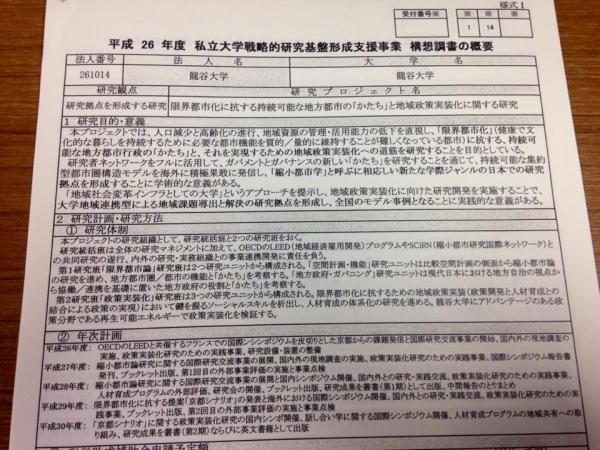

■昨日の午前中は、前期に担当した「社会学入門演習」の1年生たちと個別面談をしました。午後は試験補助監督。その合間に、9月に韓国で開催される国際会議の原稿作成に励み、夕方は学内便の車で深草キャンパスに移動しました。深草キャンパスで、政策学部が中心になって進めている「LORC(地域公共人材・政策開発リサーチセンター)」の研究会議が開かれたからです。「LORC」は、「地域公共政策」研究、並びに「地域公共人材」研究を担う龍谷大学の研究センターです。その「LORC」による「限界都市化に抗する持続可能な地方都市の『かたち』と地域政策実装化に関する研究」が、文部科学省の平成26年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択されました(採択結果一覧)。すでに、2003年度から2007年度までのフェーズ1、2008年度から2010年度までのフェーズ2、2011年度から2013年度までのフェーズ3を経ていますので、今回はフェーズ4ということになります(フェーズ3では、「人口減少時代における持続可能な地域づくりのための制度的インフラと地域公共人材育成の実践的研究」に取り組んできました)。写真は、「構想調書」です。研究体制は、第1研究班「限界都市論」研究班と、第2研究班「政策実装化」研究班の2つから構成されています。私は、第一研究班「限界都市研究班」に所属しています。政策学部の教員の皆さんが中心になりますが、法学部や国際文化学部からも参加しておられます。社会学部からは私だけです。分担の研究課題は、これまでの研究経過や専攻分野から「地域資源の管理の研究」となっています。

■ところで、フェーズ4の「限界都市化に抗する持続可能な地方都市の『かたち』と地域政策実装化に関する研究」は、以下のような研究になります。詳しくは、新しいフェーズ4の公式サイトで公表されることになると思いますが、とりあえず、この支援事業の構想調書から引用してみます。

本プロジェクトでは、人口減少と高齢化の進行、地域資源の管理・活用能力の低下を直視し、「限界都市化」(健康で文化的な暮らしを持続するための必要な都市機能を質的/量的に維持することが難しくなっている都市)に抗する、持続可能な地方都市行政の「かたち」と、それを実現するための地域政策実装化への道筋を研究することを目的としている。

研究者ネットワークをフルに活用して、ガバメントとガバナンスの新しい「かたち」を研究することを通じて、持続可能な集約型都市圏構造モデルを海外に積極果敢に発信し、「縮小都市学」と呼ぶに相応しい新たな学際ジャンルの日本での研究拠点を形成することに学術的な意義がある。

■私は、これまでの「LORC」の研究に関わったことはありません。今回が初めてです。正直にいえば、これまでの活動のプロセスについてもよくわかっていません。さてさて、どんな感じに会議は展開するのだろうなと、少し心配していました。政策学部が中心なので、当然のことながら行政学とか政治学、そして都市計画を専門とする人たちが中心となります。私自身、30代の頃から、分野を超えた研究プロジェクトに幾度も関わってきました。自分の経験からもいえるのですが、工夫を凝らさなければ、異なるディシプリン間での議論や連携はなかなか難しいのです。しかし、皆さんの話しに耳を傾けるうちに、ぼやっと自分のこの「LORC」内での立ち位置のようなものが見えてきました。

■これまで時折このブログでもエントリーしていますが、コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所の奥田プロジェクトの研究と連動させることで、いろいろ展開していけそうな感触を得ることができました。なぜなら、今期のLORCが重視している地域が、「京都府北部都市圏」と「滋賀県湖南都市圏」だからです。少し説明します。フェーズ4では、前者の「京都府北部都市圏」が一極中心型の集約型都市圏構造の事例として、後者の「滋賀県湖南都市圏が多極分散型の集約型都市圏構造の事例として取り上げ、比較研究を進めることになっています。奥田プロジェクトでは、野洲川をメインのフィールドとして取り上げています。野洲川は湖南都市圏の中心となる河川です。エリア的にはドンピシャリと重なりました。野洲川は、複数の自治体を流れて琵琶湖に流入します。多極分散型の集約都市圏構造、そしてそこでの「自治体とガバナンスのあり方」というフェーズ4の課題と、人口減少と高齢化の進行のなかでどうやって野洲川流域を末端のコミュニティレベルから管理していくのかという課題とは、どこかで結びつくはずです(重層化されたガバナンスのあり方→「階層化された流域管理」)。会議に参加された皆さんに、研究の方向性に関して自分なりのイメージを語ったところ、ご納得いただけたようすでした(まだ、よくわかりませんが…)。良い感触を得られました。

■昨日は、学外から同志社大学政策学部の新川先生が参加されていました。新川達郎先生には初めてお会いしました。岩手県立大学総合政策学部に勤務しているときから、間接的に、いろいろお名前をお聞きしていましたが、お会いしたのは今回が初めてです。研究会議のあとは、大学の横にある「新華」で懇親会が開かれました。その場で、「大津エンパワねっと」の話しも飛び出してきました。あくまで私の個人的な考えですが…こんな話しをしました。「大津エンパワねっと」が文部科学省の「現代GP」に採択されたときから、こういった地域連携型教育プログラムと連動させて、同時に地域社会やコミュニティに関する共同研究も進めなくてはいけないと主張しました。しかし、そのような意見はまともに相手にされることはありませんでした。私の主張の仕方が悪かったのかもしれませんが、空振りでした…。時代状況を読み、社会学部ならではの学際的な研究、特に、地域コミュニティに関する研究を進めてくるべきだったのに…。そう思うと残念でなりません(もはや、過去形で語るしかないのですが…)。政策学部は、教育と研究をすごく上手に連動させながら組織運営をしている…ようにみえます。いつも、そのような政策学部の動きを横目でみてきましたが、「LORC」での研究を進めながら、今後も政策学部の組織運営に関しても、いろいろ学ばせていただこうと思います。

大津の街中で

■今週の水曜日の出来事です。午前中、1限に担当している「地域社会論」の講義がありました。そのあと、すぐに大津の街中にある町家キャンパス「龍龍」に移動し、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関して、今日は東京からゲストをお招きして 、プロジェクトリーダーの奥田さん(京大生態研の)と一緒に研究会議を持ちました。今後の宍道湖の共同研究に関しての議論です。私たちの研究プロジェクトの柱となるフィールドは、琵琶湖に流入する野洲川とフィリピンのラグナ湖ですが、これらの流域と比較するために、国内において複数の湖沼の研究や実践と連携していくことにしています。今回、宍道湖における共同研究については、無理をせず、サイエンスの技術的なところでのみ協力していくことになりました。プロジェクトは、少しずつ前進しています。

■町家キャンパス「龍龍」でのプロジェクト研究会議の後、引き続き龍龍で「大津エンパワねっと」の会議を開催しました。学生たちがお世話になっている地域の皆さんと月1回の「大津エンパワねっとを進める会」です。会議のあとは、「進める会」のAさん(大津の町家を考える会)のお誘いを受け、2人で一緒に大津駅前の居酒屋「利やん」に立ち寄ることにしました。店にはいってしばらくすると、市内の企業にお勤めのご常連が来店されました。そして、わざわざ部下を呼び出してくださったのです。社会学部卒のNaさん。「大津エンパワねっと」1期生です。現在は6期生が活躍していますから、ちょっと大げさかもしれませんが、現役の後輩たちからすれば、大先輩ということになるのかもしれません。私は、Naさんが1年生のときに「社会学入門演習」でも指導していました。そのことを、Naさんから聞いてやっと思い出したのでした(その時は、奈良の伝統的建造物群保存地区を訪問した)。現在のエンパワ生をご指導いただいているAさんも話しに加わり、1期生当時のエンパワの活動のことで盛り上がりました。卒業生との出会いは楽しいですね。ぜひ、現役生の報告会に遊びに来ていただきたいと思います。

■Naさん以外にも、久しぶりに「利やん」でお会いした方がおられました。滋賀県庁で水産の職員をしているNiさん。私よりも4つほど若い。水産課の同僚の皆さんと「利やん」に来られていました。Niさんとは、琵琶湖博物館開設準備室で同僚として一緒に働いていたのです。再会を大いに喜んでくれた。昭和の香り満載、おじさんのたまり場、大津駅前の素敵な居酒屋「利やん」ですが、恐るべし「利やん」でもあります。

フィリピンのfacebookアルバム

■総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のリーダーやコアメンバーと一緒に、ラグナ湖(現地では、バエ湖といいます)に流入する流域の視察に行ってきました。移動中の風景や、その他諸々のfaebookのアルバムです。

■とりあえず、アルバムをご覧いただければと思います。後日、フィリピンのレポートをしようと思いますが…いつになりますかね…心配。

フィリピン到着

■7月4日(金)から7日(月)まで、3泊4日で、フィリピンに出張してきました。現地のLLDA(Laguna Lake Development Authority =ラグナ湖開発公社)の研究者にご支援いただき、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のリーダーやコアメンバーと一緒に、ラグナ湖(現地では、バエ湖といいます)に流入する流域の視察に行ってきました。詳しい報告は、これからのエントリーで順番にしていきます。

■4日は、午前中10時頃のフィリピン航空の便に乗り、マニラに向かいました。関空からマニラのニノイ・アキノ国際空港まで4時間程かかります。それなりに近いのですが、フィリピンについてからが大変でした。ホテルのあるケソン市までは、マニラ市内の大渋滞のなかを車で走らなければならなかったからです。もっとも、こちらの感覚では、このような大渋滞も日常的なことのようです。けっきょく、2時間近くかかりました(土曜日など空いている日だと、タクシーで30分ほどの距離らしいのですが…)。もっともフィリピンは、今回が初めての訪問だったので、渋滞のおかげで(?!)街中の様子をじっくり眺めることができました。高層ビルや高層マンションの立つエリアと、パラックが集まるエリア。経済成長の恩恵を受けることができた人たちとそうでない人たちとのギャップ。景観のなかに、フィリピンの今を感じ取ることができるように思いました。

■4枚の写真。最初の2枚は、旅客機のなかから撮ったものです。左側。マニラのあるルソン島は全体に山がちで、2000mを超える山や火山もあるようです。旅客機からは、それらの山・火山は確認できませんでしたが、山深い景観は、とても印象的なものでした。右側。着陸直前になるとマニラ市が見えてきました。メトロ・マニラ (Metro Manila) =メトロ首都圏です。マニラや旧首都ケソンを含む16市と1町により構成されており、近郊も含めると人口は2,000万人を超えるようです。大都市ですね。さきほども書いたように、マニラの大渋滞、とても大変なんですが、目に付くのが乗り合いバスのジプニーです。こちらでは、単にジープと呼ぶようですが、私のように初めてフィリピンに来た者には、かなり気になる存在でした。形は、いわゆる普通のジープとバスを一緒にしたような感じなのですが、車体に描かれている絵(広告?)がとても面白いのです。wikipediaですが、次のような説明がありました。

各ジープニーは決まったルートを往復し、車体にそのルートの出発地・主な経由地・終点が掲示されている。バス停に当たるような停留所もあるが、それ以外の場所でも自由に乗り降りできる。また、かなり細い道にまで網の目のように走っており、何回か乗り継げばほとんどの場所に行くことができる極めて便利な交通機関である。

初乗りは8ペソ(2013年11月現在)。運賃は運転手に直接支払うが、満席等で直接手が届かないときは運転席寄りの乗客にお金を渡し、手から手へと運転手までリレーされる。お釣りがある場合には逆のルートできちんと返ってくる。

日本では、大阪府吹田市の国立民族学博物館の東南アジアコーナーに常設展示されている。

■そういえば、民博に展示してありましたね! さて、これから何度となくフィリピンに行く予定ですが、次回あたりに、現地の方たちの案内で、一度ぐらいは乗車してみようかなと思っています。

内湖の原風景

■7月1日(火)、午前中の授業をすませた後、大津駅に向かいました。大津駅からは、県庁の公用車で、琵琶湖環境部琵琶湖政策課の職員の皆さんと一緒に、湖西の松ノ木内湖という内湖のある農村にむかいました。県の「つながり再生モデル検討会」の仕事です。今回は、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターのSさんにも同行してくださいました。トップの写真は、松の木内湖から大津に戻る途中、比良山系を撮ったものです。いよいよ、iPh0ne5で撮った写真ですが、これから夏本番がやってくるぞ…という雰囲気が濃厚です。その下は、iPhone5のパノラマ機能を使って撮った松の木内湖です。一見、美しい内湖のように見えますが、地元の方たちからするといろいろ困った問題が生じています。

■かつての松ノ木内湖は、現在よりももっと広い面積をもっていました。周りの河川から内湖に流入する泥や、内湖に生える水草は、この地域の人びとがどんどん陸にあげられていました。周囲の田んぼの肥料にするためです。また、田舟を使って漁業も盛んに行われていました。エリ、投網、ツツ、モンドリ、タツベ、柴漬け…よく知られる伝統的な漁法で様々な魚種を対象に漁労活動が行われていました。半農半漁の暮らしがここにはあったのです。子どもたちにとっても、内湖は遊びの場でした。上級生が下級生や小さい子どもを田舟に乗せて櫓を漕ぎ内湖に出ました。そして、水泳や水遊びをしました。内湖は、人びとの暮らしにとって大切な場所だったのです。暮らしに必要な様々な「価値」を生み出す、大切な場所だったのです。

■ところが、高度経済成長期に入ると、そのような人びとの暮らしと内湖の関係は一変します。まず、化学肥料が登場することにより、内湖の泥や水草を肥料として使うことはなくなりました。一部を除いて、漁労活動も行われなくなりました。人びとの暮らしと内湖との関係は、「切れて」しまったのです。現在、内湖には泥(ヘドロ)が溜まり、面積がどんどん小さくなってきています。そして、泥(ヘドロ)が溜まったところには葦原ができています。また、葦原の背後には大きな樹さえ生えています。私たち、何も知らない外部の人間の眼からすれば、美しい内湖の風景のように思えるのですが、地元の方たちからすればそうではありません。地元の人たちの内湖の「原風景」は、そのようなものではなく、泥や水草を取り、漁業を行い、子どもが遊び…人びとの暮らしとつながることのなかで生み出された風景だったからです。

■高度経済成長期以降の、圃場整備事業や河川改修、そして国の大規模開開発である琵琶湖総合開発により、この内湖を含む地域の水の流れは大きく変化することになりました。かつてと比較して、内湖に流れ込む水量が減っているというのです。河川事業からすれば、内湖は遊水池ということになります。内湖の役目は、大雨で川からあふれそうな水を受け止めることにあります。しかし、地元の人たちは、そのような状況を困ったことだと考えています。水量がないから泥がたまる。そのため、内湖の出口のあたりでも、水草が茂った場所ができてしまい、ますます水の流れが悪くなっている。そのように考えておられます。

■もちろん、地元の方たちも、そっくりそのまま元の昔の内湖に戻すことは無理だと考えています。現在の暮らしや生業のあり方からすれば、それは難しいと地元の方たちも考えておられます。しかし、同時に、せめて現在残っている内湖だけでもきちんと守っていきたいとも考えておられます。ただし、そのばあいの守るとは、都市公園のように整備していくことではありません。高度経済成長期以前とは異なる形ではあるけれど、人びとの暮らしと内湖のつながりを少しずつ復活できないかと考えておられるのです。関わることで、守っていきたいのです。これは、一般的に言えることですが、人びとの身近にある環境は、いくら身近にあっても、人びとが関心を失ってしまう途端に劣化していく可能性が高まります。高度経済成長期の前後を通して地元の人びとは経験済みなのです。そのようなこともあり、ゴミをとったり葦を刈ったりすること以外にも、内湖の際に電信柱を建ててワイヤーを張り、5月にはそこに鯉のぼりを泳がすようなイベントを開催されています。地元はもちろんですが、大阪などからも、この鯉のぼりを楽しみにやってこられる方たちがおられるそうです。

■内湖周辺の視察のあと、地元の集会所に集まり、暮らしと内湖のつながりを少しずつ復活するための活動(「地域再生型の地域づくり」活動)を、今後、どのように展開していくのか、私たちも参加して、地図を広げてみんなで話し合いました。たとえば、地域の子どもたちにどのように参加してもらうのか、またその保護者になる親の世代にも子どもを通してどのように参加してもらうのか。みんなでアイデアを出し合いました。抽象的な「つながり」ではなく、実際に魚を取ったり、それを食べてみる。具体的な「つながり」が大切だと考えておられます。内湖という自然との「つながり」が新たな形で復活するとき、おそらくは副産物として、地域の人と人の「つながり」もより強いものになっていくのではないかと思います。今後、こちらの地域の活動が「つながり再生モデル」に相応しいものになっていくように、いろいろお手伝いをさせていただければと思っています。

■充実した時間を地元の方たちと共有したあと、県庁の職員の皆さんや琵琶湖環境科学センターのSさんとともに、車で大津に戻りました。白鬚神社の鳥居の前を通りました。神社の鳥居が夕日に染まっていました。

フィリピンにいってきます。

■今週の金曜日、7/4(金)から7/7(月)まで、フィリピンのラグナ湖の視察と、現地の研究機関と協議をしにいってきます。総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のメンバーと現地に向かいます。短期間だし、どうしても週末をはさんでしか日程がとれなかったので、現地の皆さんにはご苦労をおかけしています。フィリピンはカトリックの国だから、皆さん、週末はきちんとお休みになるのです。7月4日は、Laguna Lake Development Authority でキックオフミーティングを行い、翌日5日から6日までラグナ湖周辺流域の現地視察をします。7日は午前中にラップアップミーティングを終えて晩に帰国します。

■今週の金曜日、7/4(金)から7/7(月)まで、フィリピンのラグナ湖の視察と、現地の研究機関と協議をしにいってきます。総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のメンバーと現地に向かいます。短期間だし、どうしても週末をはさんでしか日程がとれなかったので、現地の皆さんにはご苦労をおかけしています。フィリピンはカトリックの国だから、皆さん、週末はきちんとお休みになるのです。7月4日は、Laguna Lake Development Authority でキックオフミーティングを行い、翌日5日から6日までラグナ湖周辺流域の現地視察をします。7日は午前中にラップアップミーティングを終えて晩に帰国します。

魚の賑わい

■土曜日は野洲市で開催された「魚のゆりかご水田プロジェクト」を見学、日曜日は岐阜県の中津川市で「地域づくり型生涯学習の交流会」、そして昨日は、学生指導と授業の合間をぬって、草津市の湖岸に位置する内湖のある集落にでかけました。県庁琵琶湖環境部環境政策課の「つながり再生モデル検討会」の現場での打合せです。この日は、魚の賑わいを取り戻すために、琵琶湖と内湖をつなぐ水路にある水門に魚道をつくる相談をしました。参加したのは、集落の自治会関係者の皆さん、琵琶湖政策室と土木部の職員さん、そして委員会のメンバーで魚道の専門家である浜野龍夫さん(徳島大学)と委員長の私でした。

■いろんな立場からの意見をお互いに聞きあい、調整しなあいがら、そこから課題解決の可能性を見出していくことって、とても重要なことだと思います。今回は、内湖のことになりますが、内湖だけでなく、内湖の接合している小河川や集落内の水路にまで視野を広げていくことも必要でしょう。そして、内発的に解決策が「醸される」ようになることが重要かなと思います。「醸す」とは、麹に水を加えて発酵させて酒や醤油などを醸造することをいいますが、議論というかコミュニケーションを行うばあいでも、お互いの主張に耳を傾け学びあい、知恵を出していくと、相互作用のなかで発酵してくるってことがあるんですよね。そして、そういう「場」を、意図的につくっていくことも大切なんじゃないかと思うんですよね〜。

■少し固い言い方をすれば、地域環境に対する「状況の定義の多様性」を保持することが、時間はかかりますが、結果として地域環境の「レジリエンス」を強めていくことにつながると思うのです。何らかの権力作用の磁場のなかで、特定の「状況の定義」に収斂していくことは、その逆、すなわち「レジリエンス」を弱めていくことになると思うのです。

■ところで、この写真をご覧になってどうお思いになったでしょう。じつは、内湖に入る入り口のあたりには、たくさんの在来魚が泳いでいました。地元の人のお話しでは、ハスではないかとのことでした。肉眼では泳いでいるのが確認できたのですが、写真では無理でした。