親和会授賞式

■昨晩、京都のクラウンプラザホテルで「親和会授賞式」が開催されました。親和会とは、龍谷大学に在籍する学生の保護者会のことです。様々な学生の活動の中で、吹奏楽部は最優秀賞をいただくことができました。その時の写真を、親和会の役員をされている 高島 香里さんに送っていただきました。高島さん、ありがとうございました。

■いただいた写真、ブルーのブレザーを着ているのは、吹奏楽部幹事長の村上凛さんです。社会学部現代福祉学科の学生です。高島さんから写真や動画と共にいただいたメッセージでは、村上さんのスピーチが印象的だったとのこと。どんなスピーチだったのかな、今度、聞いておきます。ところで、吹奏楽部の学生たちが、大好きな音楽に取り組むことができるのは、そして全日本吹奏楽コンクールや全日本アンサンブルコンテストで金賞を受賞するほどの実力を持った演奏者として成長できたことは、ご本人の努力はもちろんですし、大学からの支援もありますが、そのことに加えて、まずなんといっても、保護者の皆さんの応援とご支援があったからこそだと思います。そこがとても大切かなと、部長としては思います。おそらく、多くの部員の皆さんは、大学だけでなく、中学・高校・大学と約10年に渡って保護者の皆さんに音楽活動を支えていただいたのではないでしょうか。まさに、部訓である「音楽・感謝」そのものかと思います。保護者の皆様、ありがとうございました。

12期生「大津エンパワねっと」報告会

■日曜日、昼過ぎまでは地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の後期報告会が開催されました。カリキュラム改革により、現在、「大津エンパワねっと」は「社会共生実習」というプログラムの中で、ひとつのプロジェクトとして位置付けられています。当日のことは、社会学部のホームページのニュースとしてアップされる予定です。また、リンクをアップしようと思います。ということで、この投稿では、「大津エンパワねっと」が「社会共生実習」というプログラムの中で、どのような位置付けにあるのか…、そのことについて述べておこうと思います。

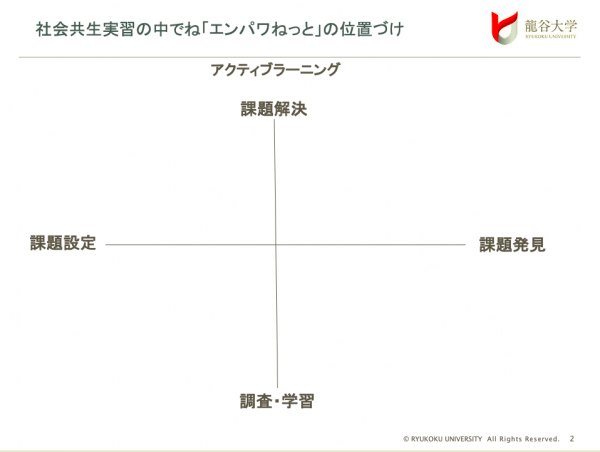

■「社会共生実習」は、広い意味でのアクティブラーニングだと思います。アクティブラーニングとは、次のように説明されています。「学習者である生徒が受動的となってしまう授業を行うのではなく、能動的に学ぶことができるような授業を行う学習方法です。 生徒が能動的に学ぶことによって認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る」(2012年8月中央教育審議会答申)。大変、広い概念です。この中には、サービスラーニング、CBL(Community-Based Learning)、PBL(Problem Based Learning)といった概念も含まれると思います。ただ、これらの概念相互の関係について詳しい方にお聞きしてみましたが、誰もが納得する形できちんと整理されているわけではない…とのことでした。ということで、とりあえず「社会共生実習」を広い意味でのアクティブラーニングとして、まずは位置付けておこうと思います。

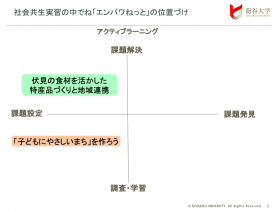

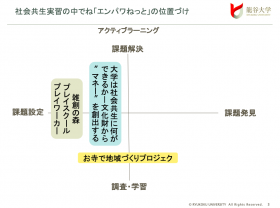

■その上で、「社会共生実習」で取り組まれている複数のプロジェクトを2つの軸で構成される4つの象限に位置付けてみようと思います。ひとつの軸は「課題設定–課題発見」です。意味するところは、担当する教員が、取り組むべき課題を履修する学生たちにあらかじめ設定して提示しているか、それとも履修する学生自身がフィールドの中から課題を発見していくのか、どちらに重点があるのかということです。もうひとつの軸は「課題解決–調査・学習」です。学生は、課題解決まで視野に入れて活動するのか、それともあくまで地域課題を調査、あるいは学習することに重点があるのかということです。さて、このような整理は、あくまで私の個人的な考えに基づくもので、社会学部の公式見解ではありません。はっきり言ってしまえば、そのような段階までまだ議論が深まっていないというのが実情です。というのも、このようなアクティブラーニングに全て教員が関心があるわけではありませんし、取り組みの姿勢や熱量?!についても違いがあります。さらに前に向いて進むにしても、時間がかかります。私の場合は、定年まであと7年なので、時間切れになってしまう可能性がありますが、仕方ありませんね。

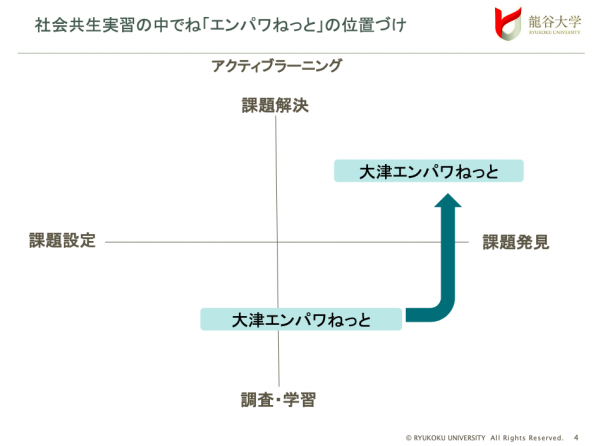

■さて、そのようなことはともかく、「課題設定–課題発見」と「課題解決–調査・学習」の軸で構成される4つの象限に、現在、「社会共生実習」の中で取り組まれているプロジェクトがどこに位置つけられるのか、この実習の関係者に参考意見を聞きつつ整理してみました。もっとも、あくまで、私個人の立場からみたものです。ですから、それぞれの担当教員から見ると、もっと別の位置付けがあるかもしれませんし、私の理解は間違っているとの指摘があるかもしれません。まあ、そのようなことを前置きにして、あえて整理してみると、結果として、「大津エンパワねっと」の特徴が浮かび上がってきます。「大津エンパワねっと」は、12年前の最初から一貫して「問題発見×問題解決」を目指すプロジェクトであるということです。

■もちろん、大まかな方向付けは学生や地域の皆さんとの相談の中で行いますが、具体的な「課題発見」は、学生が地域の皆さんからお話を伺い、質問や協議を行い、具体的に提案をすること、学生と地域の皆さんとのコミュニケーションの中から、内発的に浮かび上がっていきます。もちろん、浮かび上がるように、いろいろ教員の側もサジェスチョンやヒントを学生に与えます。でも、課題を絞り込むのは、地域の皆さんとコミュニケーションの中でということになります。そのあたりの学生の指導のあり方も、なかなか難しいものがあります。

■毎年発行している「大津エンパワねっと」の報告書の表紙には、次のように書かれています。「学生力と地域力を相互に高めあう教育実践」。私は、この「相互に高めあう」というところが非常に重要かと思っています。学生と地域の皆さんが協働しながら課題を発見していくこと、その課題を解決していく取り組みの中で、小さな成功体験を積み重ねて「やればできるよね」という有効性感覚を実感できるようになること…そのことが大切なのではないかと思うのです。もっと簡単にいえば、学生と地域の皆さんが、知恵と汗を出し合いながら、お互いに「なるほどな〜」「そういうことなのか〜」「おもしろいやん」「もっと、よくしようや」といったコミュニケーションが持続していくことなのかなと思います。

【追記】後日の投稿に改めて書こうと思います。今回は、備忘録。

・学生のプレゼンテーションを媒介に、地域の皆さんたちがいろいろ議論をされていることを、もっと活かしていくことができないか。

・このような「大津エンパワねっと」と大学との授業とのつながり。授業で学んだ理論や概念が、自分が地域の皆さんと格闘している地域の現実のなかに見え隠れしていること。例えば、人口減少社会、少子高齢化、外国人労働者、グローバリゼーション、個人化、液状社会…、そのような概念と自分の身体を媒介として感じ取ったリアリティとの関係。どのようなカリキュラムが必要か。

OB交響楽団での練習を見学

■私は、学生時代、母校の関西学院大学の学生オーケストラ、関西学院交響楽団に所属していました。昨日は、この学生オケの出身者が結成した「関西学院OB交響楽団」の練習が、西宮の甲東園にある公民館で開催されました。私自身は、このOBオケのメンバーではありませんが、OBオケの方から見学しませんかとのお誘いがあり、お邪魔いたしました。この日の練習は特別でした。世界的に活躍されている指揮者、佐渡裕さんが指導されることになっていたからです。

■33年前の1987年、神戸文化ホール大ホールで関学オケの「第69回定期演奏会」が開催されました。指揮者は、佐渡裕さんでした。その当時、新進気鋭の指揮者として関西のあちこちの学生オケや市民オケで棒を振っておられました。ちなみに、龍谷大学吹奏楽部も、佐渡さんに指揮をしていただきました。1986年のことです。佐渡さんの指揮のおかげで、日本吹奏楽コンクールの全国大会に初めて出場することができました(もちろん、私は、1986年当時、関学の大学院生で、コンクールのことなど何も知りませんでしたし、自分が将来、龍谷大学で教員をしていることも夢にも思っていませんが…)。

■当時の関学オケでは、次の定期演奏会でも指揮を佐渡さんにお願いすることになっていたようですし、佐渡さんもそのことを了承されていたようです。しかし、佐渡さんは急遽留学されることになり、佐渡さんの2回目の指揮による定期演奏会は実現しませんでした。そのことを、昨日、練習を開始する前に、佐渡さんが当時のことを振り返りながらお話になりました。

■その後、時が経過し、佐渡さんはヨーロッパを中心に活躍されるようになります。そして、佐渡さんから関学オケで指導を受けた1人の後輩もヨーロッパで働くようになりました。彼は、関学オケの学生代表である部長でした。その後輩が佐渡さんに会いに行ったことから、再び交流が始まりました。2017年の事のようです。来月、開催される関学オケの「第134回定期演奏会 阪神・淡路大震災25周年メモリアル」の指揮は佐渡さんですが、佐渡さんと後輩とのこのような再会と交流がひとつのきっかけになっているようでした。

■詳しくはわかりませんが、昨晩の練習は、佐渡さんに再び定期演奏会で指揮をしていただくことと関連する、「現役定期応援企画」なんだそうです。OBオケの練習についても、佐渡さんが特別にご指導くださることになったようです。OBオケの全員ではありませんが、多くの皆さんが佐渡さんが指揮をされた時代に、現役だったのでしょうね。

■練習した曲は、来月に開催される「関西学院OB交響楽団 阪神・淡路大震災メモリアルコンサート~ 25 年目の『 風に想う』 ~」で演奏するシューベルトの「交響曲 未完成」でした。練習が始まる前はどうなるんだろう…とちょっと心配していましたが(失礼なことを書いてますが…ごめんなさい)、佐渡さんが指揮をされると音も音楽も見事に変化していきました。驚きました。指導の中でお話になる曲の解説についても、とても勉強になりました。「未完成」の練習の後は、休憩を挟んで、弦楽器で「G線上のアリア」が演奏されました。演奏前には、OBオケの指揮者の後輩から震災当時の出来事についてのお話がありました。私も、震災の時のことをいろいろ頭に浮かべながら聞かせていただきました。そして、演奏の後、黙祷を捧げました。

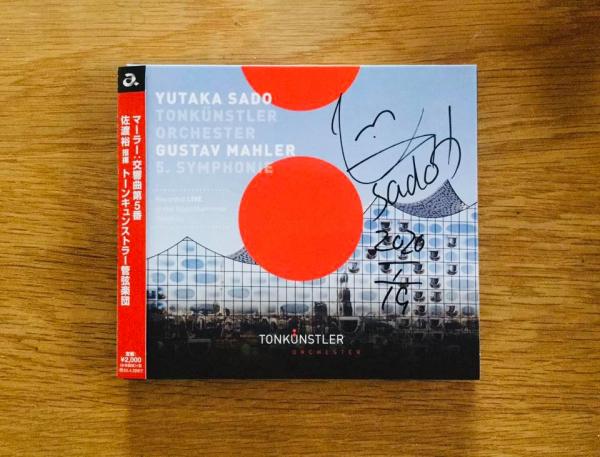

■練習の休憩時に、佐渡さんとお話をさせていただきました。34年前、龍大吹奏楽部が佐渡さんの指揮で日本吹奏楽コンクール全国大会に出場できたことのお礼を申し上げたのです。その上で、佐渡さんが指揮をされたトーンキュンストラー管弦楽団のマーラーの交響曲第5番のCDにサインをしていただきました。もちろんOBオケのメンバーも、佐渡さんに未完成の譜面にサインをお願いされていました。まあ、クラシックファンだとそういうものですかね。そうそう、OBオケのメンバーに混じって、私たち見学していたOBも一緒に、記念写真をお願いしました。この辺りは、自分でも恥ずかしほどミーハーなわけですが(^^;;。

■昨日は、懇親会もありました。6つしたの学年の方達と同じテーブルになりました。私がかろうじて知っている後輩の皆さん、元女子学生の皆さんです。こんな話も出てきました。卒業旅行でウィーンに行った時に、佐渡さんにお会いしてご自宅でカレーをご馳走になった…、オペラを見るのにストーリーがわかっていないと辛いからと解説した文章をいただいた…、そういう話です。30年前のことなので、元女子学生も記憶は曖昧、佐渡さんも完全に忘れておられました。まあ、こんなものですかね(^^;;。ひさしぶりに、お会いした元女子学生の皆さんとお会いして楽しい時間を過ごすことができました。とはいえ、22時半にはお先にお暇して滋賀に戻らねばなりませんでした。これがギリギリ。自宅最寄駅に最終電車で帰れる時間でした。

「認知症の第一人者が認知症になった」

■昨晩の深夜、再放送ですが、NHKスペシャル「認知症の第一人者が認知症になった」を拝見しました。YouTubeでも今のところ拝見できますが、これは著作権的に問題があるので、おそらく近いうちに視られなくなると思います。番組に登場されるのは、認知症の権威である長谷川和夫さんです。現在、長谷川和夫さん自身、認知症になっておられます。番組の中で語られる「神様が用意してくれた、ひとつの救い」、「認知症になっても見える景色は変わらない」、素敵な言葉だなと思いました。この番組をみて、「ああ、こんなふうになりたくはないな…」と思われた方と、「ああ、いろいろ大変だけど、幸せだな。素敵だな」と思われた方と、その両方の方がおられると思います。私は後者の方です。老いを自分自身で受け入れて、受け入れた本人を支える人たちが周りにしっかりいて、その支える人たちをさら支える人たちがいて…。そのような支える同心円の中では、支える人も支えられているのだろうなと思います。長谷川さんのお嬢さんが、認知症になったお父さんに戸惑いつつも、認知症の当事者の世界に寄り添おうと変化されていきます。番組を視て、自分はどうなるんだろうな、自分はどうしていくのかな…と思いました。認知症は、程度の問題はあるもの必ずやってくる現実ですからね。

■この長谷川和夫さんの番組を視て、いろいろ考えていると、ネット上で、長谷川和夫さんが俳優の佐藤浩市さんと対談されている記事を読むことができました。以下のやりとりに深く納得するところがありました。

長谷川 : 気を付けていることは、できるだけ規則正しい生活をすること。それから、家内と二人暮らしなんですけど、なるべくケンカをしないようにする。どうしても、家内は強くて怖いですからね(笑)。とにかく、彼女はなかなかの優れ者だから、彼女が元気でいてくれればありがたい。彼女を杖にして毎日を暮らしていけば大丈夫だと、思っているんだ。それから、子どもたちとのつながりも大事にしています。

認知症の人もみんなと同じように悩んだり苦しんだり喜んだり、「人として生きていてよかったな」とか「ああ、これは悲しい」とか、人間として普通の感情があるから。必ずしも血縁の絆じゃなくてもいいから、いろんな人と結ばれていて、心の絆をいくつも、いくつも持っていて暮らしていける社会にしていく。これが地域ケアなんだな。

佐藤 : 「認知症」というとあくまで病気としての捉え方で、専門家に任せなきゃ、と受けとりがちですよね。でも、昔は「耄碌(もうろく)」という言葉があって、歳をとれば自然とそうなると受け止めて、家族も近所の人たちも、みんなで守ろうという、そういう地域のつながりがあったように思いますね。

長谷川 : そうですね。あと、もうひとつ言えることは、同じ目線で受け止めてあげる。そして盛り上げてみる。「ああ、そうなの? 心配ないよ。大丈夫だよ。さあ、一緒に食べよう。デザートが来たから」って具合にね。話の筋道をちょっとそらして、「こっちへいらっしゃいませんか」というふうに招いてあげるということがとても大切なんじゃないかと思うんです。

佐藤 : それは共感してくれる人が、そばにいるということですね。病気の人が家族の中にいると、支える側も大変だと思いますが。

長谷川 : 支える側も支えてもらう人が必要だよ。支える人をさらに支える人。

佐藤 : なるほど。地域ケアというのは患者さんだけじゃなくて、周りのご家族に対してもケアがあるということですね。先生は、認知症になってからもいろんなことを考えていらっしゃるんですね。

「コントラバス視点で見るベートーヴェン交響曲第7番1楽章」

■こんなユニークな動画を見つけました。ちょっと、びっくりです。オーケストラの中でもコントラバスだけに注目した動画です。それぞれの楽器の演奏の技量や、他の弦楽器や管楽器とのアンサンブル等については横に置いておいて…。それはともかくです、なぜか、とにかく、この動画に引きずり込まれてしまいました。こういう発想はなかったな〜。アマチュアオーケストラの本番のステージ、おそらくは譜面台に動画のカメラを取り付けて撮影されているのだと思います。演奏されている方、どういう方かは存じ上げませんが、きちんとした演奏の実力をお持ちの方だと思います。

■ひょっとすると、個人的な経験から引きずり込まれているのかもしれません…。私は、学生時代にオーケストラでバイオリンを弾いていたんですが、時々、コントラバスの同級生や下級生の楽器を弾かせてもらっていました。今、龍谷大学吹奏楽部の部長をしていますが、吹奏楽の中で唯一の弦楽器であるコントラバスを部員の方達が弾いておられるのを拝見して、いつも内心は「弾かせて欲しい…」と思っています。口には出しませんけれど(^^;;。

■こういう動画のビオラがあったらいいのにな〜。

第一楽章

https://youtu.be/X902PUKjYrQ

第二楽章

https://youtu.be/gLaCS4NAxUE

第三楽章

https://www.youtube.com/watch?v=M8q8fgzWtD0

第三楽章・第四楽章

https://youtu.be/5wNRBd31r5I

クリスマスローズ

■冬の庭仕事、あまりやることが無いように思われるかもしれませんが、我が家の庭の場合は、そうでもありません。庭にはモミジが植えてあります。紅葉のあとはモミジの葉は散ってしまいます。散ったモミジの葉を箒でさっさと掃いてしまうことができれば良いのですが、モミジの下に植えてある背丈が低い草木の隙間にたくさんモミジの葉が積もることになります。これは、手で取り出すしかありません。時間がかかるため、何日にも分けてこの作業を行うことになります。面倒な作業のようですが、前向きな気持ちで取り組むことができます。庭仕事、庭の世話に向いているのかな、たぶん。

■そうやって庭の世話をしていると、今日は、クリスマスローズの蕾が膨らんでいることに気がつきました。可憐ですね。名前からすると、12月に咲くような気がしますが、開花期は1月から3月辺りになります。今の季節に咲く花は少ないので、目立ちますね。このクリスマスローズ以外だと、スイセンが先月から咲き始めています。ただ、まだ満開には至っていません。黄色いラッパスイセンは、やっと芽が伸びてきました。ちょこっと、地面から頭を覗かせています。冬の間、庭は全体的に寂しい感じになりますが、庭の世話をすることで小さな庭の変化に気づくことができました。

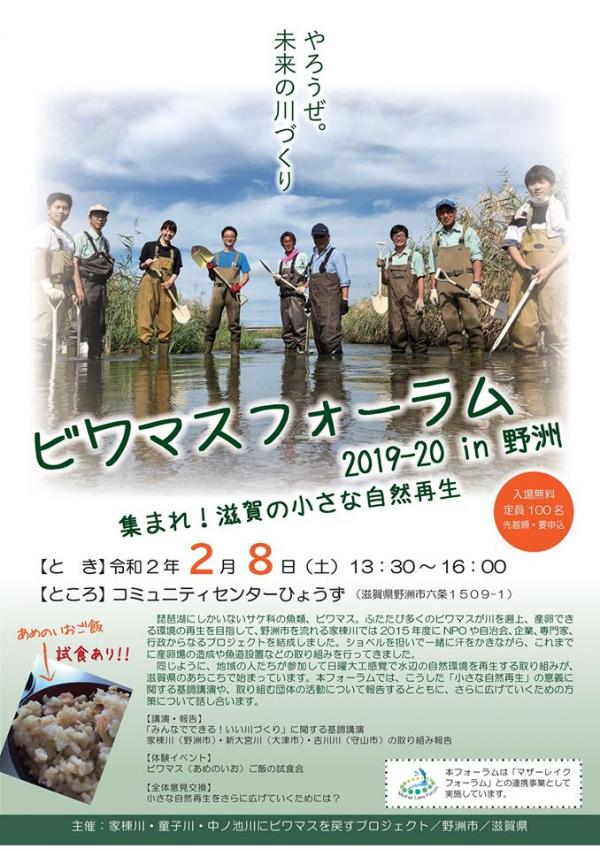

「ビワマスフォーラム 2019-20 in 野洲」

■仕事でお世話になっている滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員・佐藤祐一さんが、facebookを通してシェアを歓迎されていたので、私のfacebookだけでなく、こちらのブログの方でもシェアさせていただきます。

【令和元年度ビワマスフォーラムやります!】(シェア歓迎!)

川遊びが大好きな皆様、お待たせしました!今年もやります、ビワマスフォーラム in 野洲!

今年のテーマは「滋賀の小さな自然再生」。滋賀県大・瀧さんの基調講演の他、家棟川(野洲市)のビワマス、新大宮川(大津市)のアユ、吉川川(守山市)のホタル復活にかける人々の熱い報告を聞いて交流し、さらに小さな自然再生の輪を広げていきましょう!恒例のあめのいお(ビワマス)ご飯の試食もありますので、ぜひぜひお越しください。事前申し込みが必要ですので、以下の連絡先までお願いします。

———-

「ビワマスフォーラム 2019-20 in 野洲」

テーマ: 集まれ!滋賀の小さな自然再生

とき : 2020年(令和2年)2月8日(土) 13:30 ~ 16:00

ところ: コミュニティセンターひょうず 大ホール入場無料 定員100名(先着順、要申込)

滋賀県・家棟(やなむね)川のビワマスのほか、アユ、ホタルといった多様な生きものをみんなの力で呼び戻す「小さな自然再生」活動についてたくさんの方々に知ってもらい、またさらに広げていくため、フォーラムを開催します!

【講演・報告】

●基調講演

「みんなでできる!いい川づくり〜川づくりで地域づくり・まちづくり〜」(瀧健太郎(滋賀県立大 准教授))●滋賀の小さな自然再生の活動報告

(1)家棟川におけるビワマス遡上・産卵環境の再生活動(佐藤祐一(琵琶湖環境科学研究センター)、木村實(生態調査委員)、TOTO株式会社滋賀工場)

(2)新大宮川におけるアユ遡上のための魚道復活(山本克也(新大宮川を美しくする会))

(3)守山の中心市街地(吉川川)でほたるが自生できる河川環境づくり(根木山恒平(NPO碧いびわ湖))【体験イベント】

ビワマス(あめのいお)ご飯の試食会

(特別公開:紙芝居「ビワマスをもどそう」(一円重紀)【全体意見交換】

小さな自然再生をさらに広げていくためには?<申し込み・問い合わせ先>

野洲市役所 環境経済部 環境課(對馬)

〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100-1

TEL 077-587-6003 FAX 077-587-3834

E-mail kankyou@city.yasu.lg.jp主催:家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト/野洲市/滋賀県

ウルフムーンとハマチ

■日曜日は用事があって、奈良の娘のところに行きました。もちろん、孫のひなちゃんともたくさん遊びました。3月で3歳になるひなちゃんは、もう普通に話をすることができるので(もちろん、大人の会話はできないけれど)、一緒に遊んでいてこれまでとはまた違う楽しさがあります。晩には、近くにちょっと買い物に一緒に行きました。まーるいお月様が登っていました。記念すべき「初デート」ですね。後で、知り合いの方に教えていただきましたが、日曜日の満月は「ウルフムーン」だったそうです。

■日曜日は用事があって、奈良の娘のところに行きました。もちろん、孫のひなちゃんともたくさん遊びました。3月で3歳になるひなちゃんは、もう普通に話をすることができるので(もちろん、大人の会話はできないけれど)、一緒に遊んでいてこれまでとはまた違う楽しさがあります。晩には、近くにちょっと買い物に一緒に行きました。まーるいお月様が登っていました。記念すべき「初デート」ですね。後で、知り合いの方に教えていただきましたが、日曜日の満月は「ウルフムーン」だったそうです。

■といっても、私はウルフムーンがなんであるのか、よく知りませんでした。1月の満月のことを、ウルフムーンと呼ぶのだそうです。ネイティブアメリカンの呼び方のようです。狼にとって1月はちょうど食べる餌がなくなる時期で、お腹をすかせた狼が遠吠えする…とのことでしたが、真偽のほどは私にはわかりません。でも、それはこのさいはあまり気にしないようにしましょう。孫のひなちゃんとの「初デート」が2020年のウルフムーンの晩であったこと。ひなちゃんはすぐに忘れてしまうでしょうが、おじいさん(私のこと)は、大切な思い出としてずっと記憶することでしょう。

■ひなちゃんとの短いけど、記念すべき「初デート」を終えてしばらくすると、ひなちゃんのお父さんが魚を沢山釣って帰宅しました。おとうさんは釣り師です。ひなちゃんも、将来は釣りをすることが宿命づけられている…のかもしれません。おかあさんは、ピアノをさせたいといっています。釣りとピアノ…。なかなかシュールですね。自然と音楽に親しむのは良いことです。それはともかく、我が家もハマチを1匹お裾分けしてもらいました。帰宅後、さっそく捌きました。今晩は、刺身とあら炊きでした。美味しくいただきました。この季節のハマチは美味しいのだそうです。せっかくイキの良い魚いただいたのですが、我が家の包丁は…。もうちょっと良い包丁が欲しいなと思います。

■ひなちゃんとの短いけど、記念すべき「初デート」を終えてしばらくすると、ひなちゃんのお父さんが魚を沢山釣って帰宅しました。おとうさんは釣り師です。ひなちゃんも、将来は釣りをすることが宿命づけられている…のかもしれません。おかあさんは、ピアノをさせたいといっています。釣りとピアノ…。なかなかシュールですね。自然と音楽に親しむのは良いことです。それはともかく、我が家もハマチを1匹お裾分けしてもらいました。帰宅後、さっそく捌きました。今晩は、刺身とあら炊きでした。美味しくいただきました。この季節のハマチは美味しいのだそうです。せっかくイキの良い魚いただいたのですが、我が家の包丁は…。もうちょっと良い包丁が欲しいなと思います。

(月の写真は、著作権フリーのものを使っています。)

アンサンブルコンテスト

本日、第52回京都府アンサンブルコンテストが行われました。当部からは、サックス四重奏が京都府代表として選ばれました!

応援してくださった皆さま、ありがとうございました(^○^) pic.twitter.com/EsCvXYpyub— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) January 12, 2020

■おめでとうございます㊗️今日は、龍谷大学吹奏楽部の若林義人音楽監督と一緒に、アンサンブルコンテストに参加された全ての団体の演奏を拝聴しました。今日も、吹奏楽の世界のことを知る良い勉強の機会になりました。

■龍谷大学からは、クラリネット四重奏が3チーム、クラリネット五重奏が1チーム、サクソフォン四重奏が2チーム、金管四重奏が1チーム、合計7チームが出場しました。龍谷大学吹奏楽部、大変意欲的です。今日は、昨年の定期演奏会で引退(卒部)した4回生の皆さんが応援に来ておられました。そのうちのお1人、学生指揮者だったT君から教えてもらいましたが、昨年末12/26の定期演奏会が終わってから、冬休みの間にそれぞれ練習を積んで、今回のアンサンブルコンテストに出場されています。短い時間で集中して練習をされてきたのですね。こういう機会が、学生の皆さんの演奏能力を高めていくことにつながるのでしょう。

■京都府代表として関西大会に出場することになった龍谷大学吹奏楽部のサクソフォン四重奏の皆さん、表彰の際に、ご自分たちが選ばれるとは思っておられなかったようですね。少々戸惑っておられました。他の仲間の思いも背負って、頑張って関西大会に出場してくださいね。私は関西大会には、仕事の関係で行くことができませんが、福井県で開催される全国大会でお会いできればと思います。さらにレベルの高い、明確にビジョンのある演奏を楽しみにしています。

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の登記が完了。

■昨年の年末、12月29日に「『琵琶故知新』の法人登記」を投稿しました。その際、「何も問題の指摘がなければ、ぎりぎり令和元年の設立ということになります」とお知らせしました。結果として、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の登記が、令和1年12月26日付で完了したことを確認しました。昨日は、銀行口座も作り、滋賀県庁にも登記完了の報告に行きました。「目的」のなかにある「びわぽいんと」については、現在、動画とチラシを作成中ですので、それらが完成したのちにご説明させていただきます。特定非営利活動法人「琵琶故知新」の活動の目的ですが、以下の通りです。

目的

この法人は、 琵琶湖の環境保全に関わるさまざまな主体の想いが地域ポイントやwebサイトを通じて循環する仕組みを提供、 定着させ、 それら主体間の連帯を深めるとともに、 環境問題を「自分事」ととらえて行動する人を増やし、環境自治の基盤を支えることを目的とする。この法人は、 その目的を達成するため、 次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。(1)環境の保全を図る活動

(2)情報化社会の発展を図る活動

(3)科学技術の振興を図る活動

(4)まちづくりの推進を図る活動

(5)社会教育の推進を図る活動

(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、 助言又は援助の活動この法人は、 その目的を達成するため、 次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1)琵琶湖の環境保全に関わる事業

(2)環境保全全般に関わるさまざまな情報技術の開発や応用事業

(3)地域ポイントサー ビス「びわぽいんと」の提供と運営事業

(4)琵琶湖の総合情報webサイト「琵琶故知新」の提供と運営事業

(5)その他上記に関連する一切の事業