「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の練習会

◼︎昨日、「第6回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の練習会が開催されました。この「びわ100」には、国連FAOによる「世界農業遺産」の申請に取り組んできた滋賀県職員の皆さんと、4回目の参加になります。ありがとうございます。「世界農業遺産を県民の皆さんにアピールするために、このウォーキングの大会に出よう」と言ったのは私なんですが、ここまで農政水産部の職員の皆さんが、頑張って参加していただけるとは思ってもいませんでした。最初は、申請準備を進めていた核になるメンバー3人に一緒に「100km歩こう」と言っていたのですが、いつの間にか管理職の方達も含めて大所帯での参加ということなります。今年は、30人ほどの滋賀県職員のみなさんとともに歩きます。

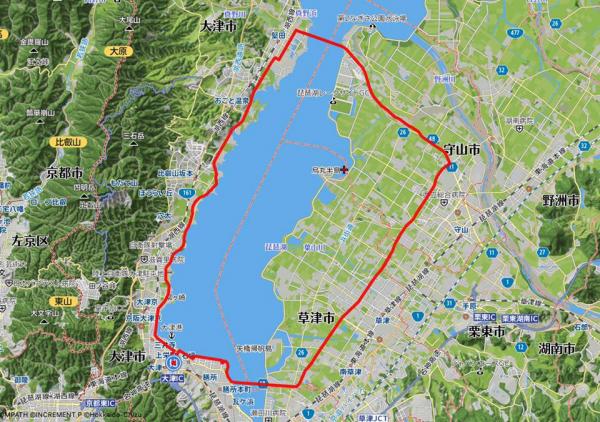

◼︎昨日歩いた跡を地図上に示してみました。南湖の東岸は、本番の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の本番のコースの通りに歩きました。ですから、かなり内陸部を歩くことになりました。本番は、さらに南郷の洗堰まで行って折り返すのですが、そうすると時間がかかって宴会(慰労会)の開始が遅くなるので、今回は近江大橋を渡って県庁にゴールしました。昨日、歩きながら忘れ物をしていたことに気がつきました。銭湯に入り、宴会で交流したあとは、電車で帰宅するわけですが、その時にはくズボンを忘れていたのです。仕方がないので帰りはランニングパンツで帰宅する羽目に…。

◼︎琵琶湖大橋の展望台に辿りついた時に撮ったものです。私も含めて9名で朝7時に滋賀県庁をスタートしました。湖東や湖北にお住いの皆さんは、近江八幡からスタートして湖岸を南下、昼食を摂る守山市内の「餃子の王将」で合流しました。このお店で昼食を摂ることが、毎年の恒例になっています。この段階で、すでに予定の半分以上歩いていることになります。おそらく23kmぐいでしょうか。皆さん、がっつり昼食を摂っておられました。

◼︎17時52分頃にゴールの滋賀県庁にゴールしました。歩数は、「59904歩」。6万歩弱ですね。時間は、朝7時にスタートしましたから、休憩時間もたっぷりとって11時間でゴールということになります。ゴールした後は、県庁近くの銭湯に入り汗を流し、慰労会(本来は壮行会)を大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開くことができました。これも毎年恒例ですね。「利やん」は県庁の方もよく利用されます。正式名称は「としやん」なんですが、県庁の皆さんは伝統的?!に「りーやん」といつも呼んでおられます。この「りーやん」の宴会に農政水産部の次長さんもご参加くださいました。ありがとうございました。

◼︎本番は、100kmです。これまで3回参加しましたが、その時のことも、かなり詳細に記録に残しました。これから「びわ100」に参加しようと思っておられる方達が、参考にしてくださっていると聞いています。拙い記録ですが、何かの役に立てば幸いです。

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第5回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

一燈照隅万燈照国

■天台宗の最澄の言葉と聞いています。「一燈照隅万燈照国」(いっとうしょうぐうばんとうしょうこう)。「一隅を照らす光が集まれば、その光は国全体をも照らすことになる…」という意味なのだそうです。

■全国の様々な地域社会で取り組まれている「小さな自然再生」の実践も、この言葉と同様なのかもしれないと思っています。最澄の教えを単純化しているとのお叱りを受けるかもしれませんが、例えば、琵琶湖の周囲の一隅を照らす活動(小さな自然再生)も、たくさん集まれば琵琶湖全体を照らすことになるのではないか、琵琶湖のことを思う人の気持ちをうまくつなぐことができるのではないか、そのように思うのです。

■琵琶湖のまわりで実践されている「小さな自然再生」の活動が、うまくつながることで、琵琶湖の周りに環境保全の連帯が生まれるようにしていけないだろうか。そのような活動が、企業のCSR活動ともつなり、琵琶湖の周りの「小さな自然再生」を支える社会的仕組みを、多くの人の力で生み出すことはできないだろうか。

■そのような思いから、「小さな自然再生」の実践者、企業人、研究者、専門家…様々なお立場の方達が参加する市民グループ「水草は宝の山」(「水宝山」)でいろいろ議論をしてきました。グループの仲間である川戸良幸さん(琵琶湖汽船)のアイデアを核に、グループのメンバーで「びわぽいんと」という新しい社会的仕組みを構想してきました。もうじき、その「びわぽいんと」を運営するNPO法人も設立することができそうな段階になってきました。皆さんのご理解と応援が必要です。どうか、よろしくお願いいたします。

棚田サミットのお手伝い

■高島市の地域づくりのお手伝いをすることになりました。2022年に開催される第27回全国棚田(千枚田)サミット開催に関連して企画等のお手伝いを行うアドバイザーの仕事です。期間は、今月の20日から2022年の3月末までです。本日、委嘱状が届きました。高島市の皆さん、どうかよろしくお願いいたします。私は滋賀県の世界農業遺産申請についてもアドバイザーをさせていただいたので、どこかで両者がうまく結びつくことになったらいいなと思っています。滋賀県庁の皆さん、ご支援ください。

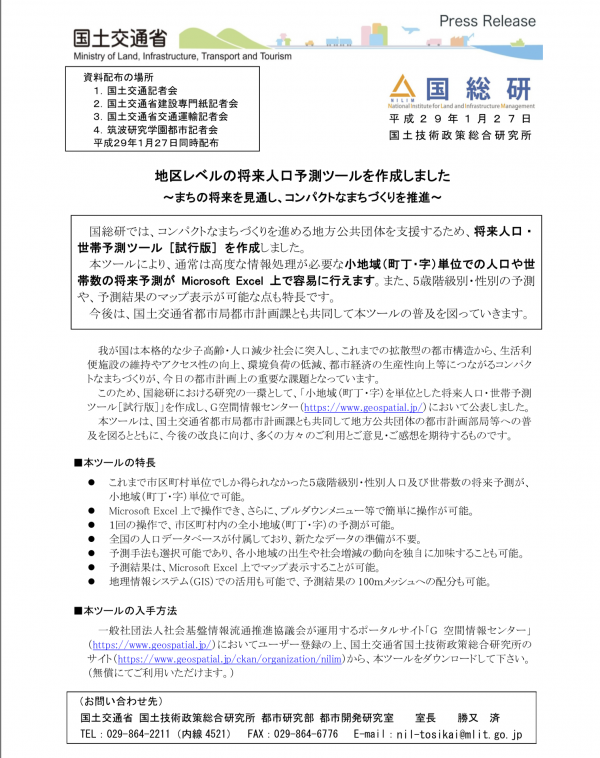

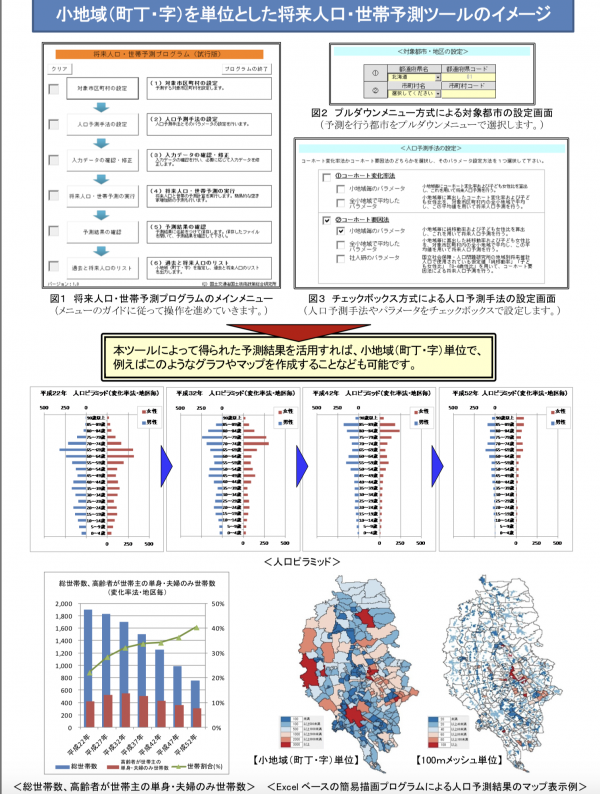

地区レベルの将来人口・世帯予測ツール

新大宮川の再生、原田先生との再会

■9月11日の投稿は「新大宮川の魚道を復活させよう!」でした。身近な河川の復活に関心を持つ方たちが多数集まり、大津市の坂本の町を流れる新大宮川の魚道を復活させました。私も含めて30人ほどの方たちが作業に取り組みました。その魚道の復活が、その後どのように川の生き物の状況を変えているのかが気になっていました。

■9月11日の投稿は「新大宮川の魚道を復活させよう!」でした。身近な河川の復活に関心を持つ方たちが多数集まり、大津市の坂本の町を流れる新大宮川の魚道を復活させました。私も含めて30人ほどの方たちが作業に取り組みました。その魚道の復活が、その後どのように川の生き物の状況を変えているのかが気になっていました。

■昨日、午前中は、大津市仰木の里自治連合会・大津市役所・龍子大学RECで取り組んでいる「学生まちづくりLABO」の会議でした。そして昼からは、総合地球環境学研究所の「地域連携セミナー」の打ち合わせで滋賀県琵琶湖環境科学研究センターに出かけ、研究員の佐藤祐一さんと色々相談をしました。その際、佐藤さんから、「先日の魚道復活の後、魚道をアユが俎上しているようですよ」と教えてもらいました。昨日は、たまたま車での移動でしたので、帰宅途中、新大宮川に立ち寄ってみることにしました。

■写真をご覧いただくとわかりますが、たしかにアユが俎上できるだけの十分な水量が復活した魚道を流れています。嬉しかったです。復活させた魚道のすぐ下流のところには、たくさんの魚影が確認できました。このことをfacebookに投稿したところ、今回の川の再生のキーパーソンである山本克也さんからコメントが入りました。再生した魚道の上流までアユが俎上していることも教えていただきました。

「脇田先生、これアユですよ。それと、アユの群れは、再生した魚道の上流に上がっています」。

「橋のすぐ上流に結構います。しかも、例年のものより、大きいと思います」。

「同じくらいのサイズのカワムツもいるのですが、アユはクネクネと泳ぎ、横腹が白いです。カワムツは、筋があって直線的に泳ぎます。アユはナワバリ意識が強いためだと思いますが、アユがいるとカワムツは追いやられて近くにはほとんど見あたりません」。

■滋賀県では、毎年、夏の終わりから秋にかけてたくさんのアユが琵琶湖から川に入って産卵します。今回、泥で埋まった魚道を復活させたことで、アユの産卵する範囲が以前と比較して広がったようですね。自分たちの作業がこうやって琵琶湖の生き物のためになっていることを、実際に自分の眼で確認すること、見守り続けること、とても重要ですね。眼で見て、確認して、私自身、とても嬉しいと感じることができました。こうやって身近な河川の「世話」を継続することで、琵琶湖の生態系に寄与できていることに、何か達成感というか満足感も覚えます。

■さて、昨日は、いったん車で帰宅して、それから再び大津の街中に出かけました。社会学部で取り組んでいる「社会共生実習」の「大津エンバワねっと」に関する地域の皆さんとの会議が開催されたからです。「大津エンバワねっとを進める会」です。この会議の後ですが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行きました。3年前に社会学部を退職された原田達先生とお会いする約束になっていたからです。原田先生とは、半年ぶりの再会になりました。先生も、「利やん」には時々お越しになっているようなのですが、私がお店に行くタイミングとなかなか合いませんでした。昨日は、最近の大学のことから、ランニングのこと、世界情勢、特に東アジアの情勢のことまで、様々なお話をさせていただくことができました。原田先生、ありがとうございました。ご退職後、原田先生は本格的にランニングに取り組んでこられました。退職後に、フルマラソンも自己記録を更新されました。すごいです。お店に現れた先生のスタイルは、真面目にランニングに取り組んでおられる人のそれでした。かっこいい。頭もスキンヘッドにされ、少しヒゲもはやされたお姿は、なかなかワイルドです。刺激をいただきました。

龍谷大学まちづくりLAB【FAN】in 仰木の里

◼︎これまで時々、「学生まちづくりLAB(ラボラトリー)」のことについて報告してきました。複数の教員で、学生と地域の皆さんの活動をサポートしています。学生の皆さんは、自分たちの団体名を「FAN」と名付け、facebookページもできあがりました。facebookのアエスントをお持ちの皆さん、ご注目いただければと思います。

新大宮川の魚道を復活させよう!

◼︎昨日のことになりますが、「小さな自然再生」の活動、「新大宮川の魚道を復活させよう!プロジェクト第二弾」が、無事に終了しました。新大宮川は、大津市の坂本に流れる河川です。 還暦を超えたおじいさんにはなかなか厳しい作業でしたが、泥や柳の根っこで埋まっていた魚道を復活させ、その魚道に川の水が流れこむようにしました。澪筋をつけかえたわけです。これで、鮎が産卵のために遡上できるようになったのではないかと思います。いつかビワマス が遡上するようになったら…とも思います。

◼︎参加者は、水産関係者、釣り団体、河川愛護団体、自然保護団体、大学、大津市役所、滋賀県庁、琵琶湖環境科学研究センター…様々な団体から参加されていました。いろんな方達と一緒に汗を流して身近な自然を再生させること、とても大切なことですね。画像は、復活させた新大宮川です。

今回は、滋賀県立大学の皆さんが参加されていました。ある方から、「滋賀県立大学の皆さんには大変お世話になっています。ぜひ龍谷大学の学生の皆さんも」とお声掛けいただきました。龍大生の皆さん、一緒に参加してみませんか。

◼︎ボランティアの皆さんとは、作業後、短い時間でしたが、今日の活動を振り返って感想を述べあうことができました。その際にいろいろ教えていただきました。大宮川と足洗川が合流して新大宮川になる。新大宮川は放水路としてつくられた。大宮川の源流は、比叡山延暦寺の横川中堂のあたりであること(支流は根本中堂のあたり)。比叡山の延暦寺ができてからは、大津市の尾花川あたりから堅田の手前までは「殺生禁断」のエリアで、漁が禁じられていたこと。しかし、それ以前は魚がたかさん取れていたことが、万葉集の歌からもわかること。

◼︎『淡海万葉の世界』に掲載されている解説では、万葉集には「三川(みつかは)の 淵瀬(ふちせ)もおちず 小網(さで)さすに 衣手濡れぬ 干(ほ)す児は無しに」という和歌があるそうです。意味は「三川の渕や瀬をくまなく叉手編(さであみ)をかけて歩いたので、着物の袖がぬれてしまった。干してくれるあの娘(こ)もいなくて」という意味です。今日は山上憶良が作者だと教えていただきましたが、調べてみると「春日老」とありました。いろいろ勉強になりますね〜。

2

◼︎トップは、琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんがfacebookに投稿されたタイムラプスカメラの動画のリンクです。昨日は、2箇所の魚道を再生しましたが、3段目の魚道の復活のことがよくわかりますね。澪筋をつけかえることで土砂で埋まっていた魚道に水が流れ、河道の真ん中を流れていた水が魚道の方に流れ込んでいることがわかります。30名近くの方達が参加されましたが、これだけの方達が力をあわせると、立派な「小さな自然再生」ができることがよくわかりました。おそらく、参加されたみなさんは達成感や幸福感を感じておられるのではないかと思います。もちろん、私もひしひしと感じました。

平和堂財団 夏原グラント「団体交流会」

◼︎先週の金曜日の「おっさんの会」、最後は少し度数の強い酒を飲んでしまい、朝はけっこう辛い状況でしたが、昼からはしゃんとして草津市立まちづくりセンターに向かいました。そこを会場に開催された平和堂財団「夏原グラント」主催の「団体交流会」に参加しました。財団が助成してきた環境保全団体の皆さんが集まりました。情報やノウハウを交換したり、ネットワークを広げるための交流会です。

◼︎先週の金曜日の「おっさんの会」、最後は少し度数の強い酒を飲んでしまい、朝はけっこう辛い状況でしたが、昼からはしゃんとして草津市立まちづくりセンターに向かいました。そこを会場に開催された平和堂財団「夏原グラント」主催の「団体交流会」に参加しました。財団が助成してきた環境保全団体の皆さんが集まりました。情報やノウハウを交換したり、ネットワークを広げるための交流会です。

◼︎まず最初に、私も含めた「夏原グラント運営委員」によるキーワードリレートークの後、分野別と課題別に2回、テーブルごとの小さなグルーブに分かれて交流を行いました。滋賀NPOセンターの職員の皆さんだけではファシリテーターが足らず、若い方から2人の委員がファシリテーターに加わりました。たわしも還暦は超えていますが、若い方から2人目になるようで、ファシリテーターをさせていただきました。「夏原グラント」には、皆さん、環境保全活動をするための費用が必要であることから、助成金の獲得を目指して申請されてくるわけですが、活動のテーマは違っても、様々な団体のメンバーと知り合いになり情報交換することは、とても大切なことだと考えています。普段の活動の範囲を超えた広い視野での出会いは、きっと活動にプラスになると思うのです。私がファシリテーターをしたテーブルで、この交流会が終わった後にも、必ず連絡を取り合って、お互いのフィールドに遊びに行ってくださいねとお願いしました。こうやって、素敵な出会いがこの「団体交流会」から生まれてきたら、素敵なんですけどね〜。

仰木の里自治連合会「子どもフェスタ」に参加(学生まちづくりLaboratory)

◼︎土曜日・日曜日と、大学の地域連携の事業に取り組んでいます。昨日は、社会学部の「大津エンパワねっと」。今日は、龍谷大学エクステンションセンター(龍谷大学REC)が中心となって取り組んでいる事業「学生まちづくりLaboratory」の活動でした。メンバーの学生や事務職員の皆さんと一緒に、「仰木の里学区自治連合会」が主催する「子どもフェスタ」に参加してきました。龍谷大学のマスコットキャラクター「ロンくん」も一緒です。

◼︎「子どもフェスタ」には、仰木の里のたくさんのお子さんたちが参加されていました。会場の市民センターでは、地元の中学校の科学部や美術部、そして地域の様々な団体(読み聞かせ、将棋・囲碁、茶道、調理・健康、自主防災…)が子ども向けの催しを開催されていました。お子さんたちのお顔はアップできないことから、写真は市民センターで活動を紹介されていた消防団の皆さんと「ロンくん」の記念写真?!のみになります。マスコットキャラクター「ロンくん」、会場では子どもの皆さんだけでなく、大人の皆さんにも大人気でした。大モテです。すごいな〜。あとで聞いてみましたが、「ロンくん」も、大満足だったようです。

◼︎「子どもフェスタ」、初めて参加させていただきましたが、大変賑やかなので驚きました。地域の底力を感じました。毎年、このような賑やかさなのだそうです。さて、この「子どもフェスタ」で、自治連合会の皆さんと龍谷大学が一緒にまちづくりに取り組んでいるということ、少しはアピールできたでしょうか。これから、「学生まちづくりLaboratory」の学生研究員の皆さんが企画した「家庭菜園プロジェクト」が本格的に動き始めます。詳しくはまたこのfacebookでもご紹介いたしますが、うまく動き始めるように、微力ながら私も応援することにしています。

「われは町の子、居酒屋クラブ」(「大津エンパワねっと」)

◼︎昨日は、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で取り組んでいるプロジェクト「われは町の子、居酒屋クラブ」の日でした。「本番」ではなく、自治連の役員さんたちとエンパワ生が一緒に、「予行演習」ということで実際に調理をしてみました。プロジェクトの基本は、引きこもりがちな高齢男性の料理教室なのですが、その前後が大切かなと思っています。まず、高齢男性のお宅にお誘いに行き、市民センターに集まってみんなで相談をして料理を決めて、その材料を一緒にスーパーに買いに行き、市民センターの調理室で実際に調理をして、近くの交流スペースで缶ビールなども持ち込んでコミュニケーションを楽しむ。この一連の流れが大切になります。実際の運営では、様々な課題が見えてくると思いますが、楽しみながら力を合わせて頑張ろうと思います。