真野浜で水草の清掃

■16日(水)のことになりますが、先週末の台風で、真野浜(大津市)に漂着した水草を取り除く作業を、山田英二さんと2人で楽しみました。山田さんは、けして「大変だ」とはおっしゃいません。「浜を綺麗にすることが楽しい」とおっしゃいます。いつも浜の清掃活動を楽しんでおられる山田さんから、この日、私もその楽しさを学びました。

■16日(水)のことになりますが、先週末の台風で、真野浜(大津市)に漂着した水草を取り除く作業を、山田英二さんと2人で楽しみました。山田さんは、けして「大変だ」とはおっしゃいません。「浜を綺麗にすることが楽しい」とおっしゃいます。いつも浜の清掃活動を楽しんでおられる山田さんから、この日、私もその楽しさを学びました。

◼︎水曜日は2限に「地域再生の社会学」という講義があり、午後からは、隔週で教授会等の会議が入ります。しかし、今日は会議が無い週なので、講義が終わった後すぐに帰宅し、「マイ熊手」を持って真野浜に車で出かけました。山田さんがfacebookに投稿された動画で、真野浜にものすごい量の水草が漂着しているのかわかっていました。山田さんお1人だと1週間はかかるとのことでした。ということで、市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーとして駆けつけることにしたのです(もちろん、山田さんもメンバーです。しかも、象徴的な存在。)

◼︎ところが、山田さんは長年にわたってこの真野浜で民宿を経営し、この真野浜を常に美しくキープされてきただけあって、すでにかなりの量の水草を処理されていました。とはいえ、次から次へと、切れた水草が漂着します。そのままにしておくと腐敗するので、陸側の乾燥した浜の方に熊手で移動させます。この際、ちょっとしたテクニックが必要です。できるだけ砂と水草が分離するようにして、なおかつ水草が乾燥しやすいように広げるのです。こうやって、少しずつ琵琶湖から水草を遠ざけていきます。そうするうちに、水草からは砂がパラパラと落ちるようになり、乾燥して重さも減ります。

◼︎それらの乾燥した水草は、近くの市民農園に軽トラックで運ばれます。そこでは、10数軒の市民の方達が、それぞれに家庭菜園を楽しんでおられます。市民の皆さんは、水草をまずは雑草を抑えるマルチシートの代わりに使用されます。マルチシートの役目を終えると、畑の中に漉き込みます。山田さんによれば、ちょっと砂がまじっているくらいが野菜を育てるには良いのだそうです。家庭菜園を楽しんでいる皆さんの経験知から、そのことがわかっています。というのも、もともとここは水田だったこともあり、土壌が粘土質なので、砂が入ることで土質が良くなる…ということのようです(その辺りの、農学的、科学的な理屈については、現在のところ私にはよくわかりませんが…)。ただし、真野浜の乾燥した砂には芝生が生えているのですが、それが乾燥させた水草に混じると畑で増えしまって困るので、できるだけ芝は混じらないようにしてほしいとの要望があるようです。なかなか難しいものです。

◼︎今は、畑で利用していますが、この水草を誰にでもできる技術でうまく肥料化して、幼稚園、保育園、小学校、それから市民センターの花壇や菜園で利用できるようになればと思っています。この肥料化や地域での水草を利用していく仕組みについては、龍谷大学農学部の教員の皆さんと共同研究を行っていくことになっています。この真野浜の水草を媒介に、多くの方達が繋がっていくと素敵だなと思っています。

龍谷大学吹奏楽部 第46回 定期演奏会

「『激減した赤トンボ』が見事復活した地域の秘密」という記事

■ネットで「『激減した赤トンボ』が見事復活した地域の秘密」という記事を読みました。ジャーナリストの河野博子さんの記事です。記事を読んでいると、仲良くしていただいている宮城県大崎市の齋藤肇さんが記事の冒頭に登場されていました。こういうのって、嬉しくなりますね。記事では、8ヘクタールの田んぼで無農薬栽培に挑戦している齋藤さんの喜びのコメントが掲載されていました。

■ネットで「『激減した赤トンボ』が見事復活した地域の秘密」という記事を読みました。ジャーナリストの河野博子さんの記事です。記事を読んでいると、仲良くしていただいている宮城県大崎市の齋藤肇さんが記事の冒頭に登場されていました。こういうのって、嬉しくなりますね。記事では、8ヘクタールの田んぼで無農薬栽培に挑戦している齋藤さんの喜びのコメントが掲載されていました。

「落水とは、稲が成長したときに、あえて水を落として乾燥させて根を張らせること。7月の上旬に行います。だいたい、それにあっているんですよ、生きもののサイクルは。(トンボは)落水する時期を見込んで、その時期にあわせて羽化する」

■落水のことを、滋賀県では中干しというと思いますが、いったん水田から水を抜くころ、つまり水田から水がなくなり幼虫(ヤゴ)として生きていけなくなる頃に成虫のトンボになるというわけです。大変興味深いです。私は生物学者でも生態学者でもありませんが、人間の営農のサイクルと、トンボの生活史がシンクロしているように思います。しかも、成虫になったトンボの数が半端ない。それらのトンボは、齋藤さんの無農薬の水田でウンカなどの害虫を食べるのです。

■齋藤さんは、とっても面白い人で、彼の家で話を聞いていると聴き飽きることがありません。非常にユニークな方です。私は、ご自宅の中二階にある民俗資料館で館長の齋藤さんからいつも話を聞きます。様々な民具や古文書の研究もされているのです。記事の中では、「江戸時代の古文書も読み込んで、自然の中での農業技術を磨いている」とありますが、これは本当のことです。どうして齋藤さんが、このような生き方をされているのか、それは記事をお読みいただきたいのですが、自然保護活動をされている方たちとの交流があったからです。その内のお一人、お知り合いになった舩橋玲二も記事に登場されます。齋藤さんが農業を営む蕪栗沼は、世界農業遺産に認定されている「大崎耕土」の一部ですが、舩橋さんたちは、生き物の多様性を調査することの中で、世界農業遺産に認定された農業の支援する活動もされています。以下は記事からの引用です。

今年秋から、世界農業遺産というシールが貼られたブランド認証米もデビューする。その認証を得る必須要件の1つとなっているのが、トンボ類からカエル類まで9つの指標生物群をそれぞれの農家が調べる「田んぼの生きものモニタリング」だ。

NPO法人・田んぼをはじめとする農家や市民の活動が、地域全体を「底上げ」する礎を築いた格好だ。

■舩橋さんとは、滋賀県でも世界農業遺産を申請しているけれど、認定されたらこちらの「田んぼの生きものモニタリング」のようなことが滋賀できたらいいのに…というお話をしていました。すっかり、そのことを忘れていましたが、この記事で思い出しました(情けない…)。また、蕪栗沼に遊びに行って、勉強させてもらわねば。

■さて、記事では、いろいろ批判されているネオニコチノイド系農薬と昆虫との関係について説明が行われています。加えて、水田の圃場整備による大きな環境変化についても。記事には、こう説明されています。

国立研究開発法人森林研究・整備機構の主任研究員、滝久智さん(43歳)(森林昆虫研究領域)らが茨城県のそば畑で2007~2008年に調査を行った結果、畑から100メートルの範囲内に森林と草地があるかどうか、3キロメートル圏内に森林があるかどうかで、そばの実の付き方に差が出た。

そばは、「他家受粉生物」で、花に来る昆虫の手助けにより受粉する。畑周辺の土地利用の変化が、管理されたミツバチや野生の昆虫の生息や活動に影響し、ひいては収穫量に影響することがわかった。

■そばの収穫量は、そば畑だけでなく、周囲の自然環境の土地利用状況、そして生態系と大きく関係しているという研究結果があるようです。人間にとって関心のある一部の環境を切り取って論じてもダメだということになりますね。自然の摂理の中で展開している関係性の総体を視野に入れる必要があるということになります。

グレタ・トゥンベリさんへの中傷や揶揄について

■米ニューヨークで開かれた国連気候行動サミットで、各国の指導者たちに対して、怒りと涙で訴えたスウェーデンのグレタ・トゥンベリさんのことは、多くの皆さんがご承知でしょう。また、ネットで、彼女のことを批判したり中傷する記事も見かけます。ましてtwitterでは、ものすごい数のtweetが…。とても残念です。

■このことについて、社会学者の上野千鶴子さんが、雑誌『AERA』のインタビューに答えて、次のように説明されています。

「女性、子どもの声を『無力化』『無効化』する対抗メッセージはいつでも登場します。それをやればやるほど、そういうことをやる人の権力性と品性のなさが暴露されるだけです」

上野さんは4月の東大入学式の祝辞で、痛烈な性差別批判をした。祝辞では「しょせん女の子だから」と足を引っ張ることは「意欲の冷却効果」と説明し、ノーベル平和賞を受けたマララ・ユスフザイさんの父が「娘の翼を折らないようにしてきた」との発言を紹介した。

「同じメッセージを権威のある男性が言えば、聞かれるでしょうか? 繰り返されてきたメッセージに『またか』の反応があるだけでしょう。グレタさんのスピーチは、世界の要人が集まっても、いつまでたっても、何の進展もない現状に対するまともな怒りをぶつけたものです」

上野さんはこうも指摘する。

「環境問題は『未来世代との連帯』と言われてきました、が、その『未来世代』は死者と同じく見えない、声のない人びとでした。その『未来世代』が当事者として人格を伴って登場したことに、世界は衝撃を受けたのでしょう」

■上野さんの指摘は、ジェンダーの問題と環境倫理の問題に関連したご指摘です。以前、滋賀県で展開された合成洗剤に替えて石鹸を使おうという運動、石けん運動の研究をしていたことがあります。運動の中心は、主婦や母親という役割を担う女性たちでした。インタビューで明らかになりましたが、この石けん運動の現場においても、女性の声を「無力化」「無効化」する対抗メッセージは多数ありました。そのような対抗メッセージは、時には、男性のパターナリズムとともになされることもありました。私はそのことを思い出します。環境倫理の問題については、これは面白いご指摘ですね。子どもは存在していても「声のない人びと」でしか扱われてこなかったのに、グレタさんは世界に対して怒りをぶつけた、それは指導者と言われる人たちには想定外の出来事だったのでしょう。このことに関連して、ネット上で面白い記事を見つけました。「グレタ・トゥーンベリ『大人は世界観を脅かされると子供をばかにする』」という記事です。

トランプ大統領をはじめ、グレタさんを嘲笑してきた大人について尋ねられると、「おそらく、気候変動対策を求める積極的な行動によって、自分たちの世界観や利益が脅かされると感じているのでしょう」と16歳の活動家は言う。

カナダのトルドー首相との面会を終えたグレタさんは、「私たちの声がとても大きくなり、扱いにくくなってきたのでしょう。私たちを黙らせたいと思っているのです。批判の声も賛辞だと受け取ろうと思います」とモントリオールで開催された抗議集会で話している。

■グレタさんが私と同じ年齢になった時、私はこの世にいません。確実に。もし生きていても、私は100歳を超えています。ほとんどあり得ない話です。私の孫はグレタさんよりも14歳幼い2歳ですが、孫が後期高齢者、84歳になった時、世界は22世紀を迎えます。最近、気候変動や生物多様性の劣化等の問題、さらには世界各地での社会紛争・国際紛争を見ていると、その時、本当に人類は生き残れているのか…最近、すごく不安になります。グレタさんの怒りは、私の孫の怒りでもあります。グレタさんがいうように、私たちは約束を守らねばならない。一人一人にできることは限られているけれど、「自分には関係ない」と「他人事」でスルーするのではなく、「自分事」として受け止める方たちと連帯することはできます。小さいことでも、「一隅を照らす」ように活動をすることはできます。歳をとり、環境問題は語ったり説明したりするものではなく、取り組むものだと一層思うようになりました。孫が老人になった時に、「ちゃんと」生きていけるように。

NPO法人「琵琶故知新」の総会

■先週火曜日、10月1日に投稿しましたが、天台宗の最澄の「一燈照隅万燈照国」(いっとうしょうぐうばんとうしょうこう)=「一隅を照らす光が集まれば、その光は国全体をも照らすことになる…」という言葉に励まされるように、琵琶湖のまわりで実践されている「小さな自然再生」を支援するNPO「琵琶故知新」を設立することになりました。IT技術を使った「びわぽいんと」という新しい仕組みをこのNPOで運営していきます。

■今日、10月7月(月)は、このNPO設立のために必要な最初の総会を「コラボしが21」で開催しました。市民団体「水草は宝の山」(水宝山)の会合の中で提案された「びわぽいんと」が、やっと実現しそうな段階にまでになりました。「水宝山」の方は、現在のところ法人化する予定はありませんが、こちらはこちらで地道に水草問題に取り組んでいこうと思います。また、「水宝山」のなかから、この「びわぽいんと」のようなアイデアがいろいろ生まれてくると素敵だなと思っています。

「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の練習会

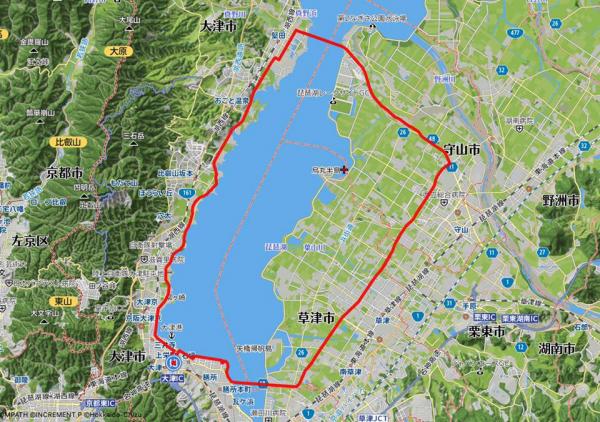

◼︎昨日、「第6回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の練習会が開催されました。この「びわ100」には、国連FAOによる「世界農業遺産」の申請に取り組んできた滋賀県職員の皆さんと、4回目の参加になります。ありがとうございます。「世界農業遺産を県民の皆さんにアピールするために、このウォーキングの大会に出よう」と言ったのは私なんですが、ここまで農政水産部の職員の皆さんが、頑張って参加していただけるとは思ってもいませんでした。最初は、申請準備を進めていた核になるメンバー3人に一緒に「100km歩こう」と言っていたのですが、いつの間にか管理職の方達も含めて大所帯での参加ということなります。今年は、30人ほどの滋賀県職員のみなさんとともに歩きます。

◼︎昨日歩いた跡を地図上に示してみました。南湖の東岸は、本番の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の本番のコースの通りに歩きました。ですから、かなり内陸部を歩くことになりました。本番は、さらに南郷の洗堰まで行って折り返すのですが、そうすると時間がかかって宴会(慰労会)の開始が遅くなるので、今回は近江大橋を渡って県庁にゴールしました。昨日、歩きながら忘れ物をしていたことに気がつきました。銭湯に入り、宴会で交流したあとは、電車で帰宅するわけですが、その時にはくズボンを忘れていたのです。仕方がないので帰りはランニングパンツで帰宅する羽目に…。

◼︎琵琶湖大橋の展望台に辿りついた時に撮ったものです。私も含めて9名で朝7時に滋賀県庁をスタートしました。湖東や湖北にお住いの皆さんは、近江八幡からスタートして湖岸を南下、昼食を摂る守山市内の「餃子の王将」で合流しました。このお店で昼食を摂ることが、毎年の恒例になっています。この段階で、すでに予定の半分以上歩いていることになります。おそらく23kmぐいでしょうか。皆さん、がっつり昼食を摂っておられました。

◼︎17時52分頃にゴールの滋賀県庁にゴールしました。歩数は、「59904歩」。6万歩弱ですね。時間は、朝7時にスタートしましたから、休憩時間もたっぷりとって11時間でゴールということになります。ゴールした後は、県庁近くの銭湯に入り汗を流し、慰労会(本来は壮行会)を大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開くことができました。これも毎年恒例ですね。「利やん」は県庁の方もよく利用されます。正式名称は「としやん」なんですが、県庁の皆さんは伝統的?!に「りーやん」といつも呼んでおられます。この「りーやん」の宴会に農政水産部の次長さんもご参加くださいました。ありがとうございました。

◼︎本番は、100kmです。これまで3回参加しましたが、その時のことも、かなり詳細に記録に残しました。これから「びわ100」に参加しようと思っておられる方達が、参考にしてくださっていると聞いています。拙い記録ですが、何かの役に立てば幸いです。

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第5回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

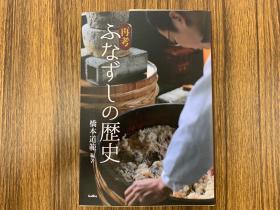

『再考ふなずしの歴史』

■私は、今から22年前、1998年3月まで同僚琵琶湖博物館の勤務していました。博物館の開設準備室の時から合わせると7年間、博物館づくりの仕事をしてきました。先日のことです、その時の同僚であった橋本道範さんと、京都駅の近くでばったりと出会うことがありました。橋本さんとは、昨年の12月に琵琶湖博物館で開催した総合地球環境学研究所の地域連携セミナーが開催された時に少しお会いしましたから、9ヶ月ぶりにお会いしたことになります(たぶん…最近記憶力が悪くて…)。せっかくなので、少し時間をとってもらって、知り合いのお店で少しお話をさせていただくことにしました。

■その時、橋本さんは、ご自身が取り組んでこられた鮒寿司に関する研究のことを熱心に私に話してくださいました。その中身が大変興味深く、私の方からも色々質問をさせていただくなど、鮒寿司談義で話が盛り上がりました。知人であるお店の店主さんも、「面白そうな話をされていますね〜」と言ってくださいましたから、これは多くの皆さんにも関心を持ってもらえることなんじゃないかと思います。いろいろ話をしてくれた最後の方でしょうか、琵琶湖博物館開設準備室の頃に取り組んでいた「総合研究」の基本にある考え方を今でも大切にして研究を続けてきたと話してくれました。その時の研究のアイデアは、以下の文献に書いています。書いた本人も、忘れかけているのですが、橋本さんは、きちんとそれを継承発展させてくださっていたのですね。嬉しいですね〜。

・脇田健一,2001,「21世紀琵琶湖の環境課題とはなにか」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

・福澤仁之・中島経夫・脇田健一,2001,「21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明と地球科学―」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

■橋本さんからお聞きした話は、橋本さんが編集された『再考 ふなずしの歴史』にもまとめられています。皆さんも、ぜひお買い求めください。以下の内容の本です。出版元であるサンライズ出版さんの公式サイトからの引用です。

内容紹介

日本最古のスシと言われているふなずし。でも本当にそうなのかという疑問を解くため、中世・近世のふなずしに関する文献をつぶさに調べた研究者達。それだけでは納得せず、アジアのナレズシ文化圏の論考から、現在のふなずしの漬け方のアンケート調査、ふなずしの成分分析結果まで収録。ふなずしと聞いただけで、あのにおいと味を思い出す人にはたまらない、まるごとふなずしの本。

目次

まえがき 石毛 直道

アジアのナレズシと魚醤の文化 秋道 智彌

「ふなずし」の特殊性と日本のナレズシ 日比野 光敏

室町時代の「ふなずし」 橋本 道範

江戸時代の「ふなずし」 櫻井 信也

近世の「ふなずし」の旬 齊藤 慶一

俳諧・俳句とふなずし 篠原 徹

現代「ふなずし」再考 篠原 徹

現代に伝わる「ふなずし」の多様性 藤岡 康弘

「ふなずし」の成分分析と嗜好性 久保 加織コラム

幸津川すし切り神事 渡部 圭一

「ふなずし」の歴史をめぐる議論に思う 堀越 昌子

「ふなずし」を通して伝えたい「ふるさとの味と心」中村 大輔

■橋本道範さんからは、この『再考ふなずしの歴史』とともに、野洲市歴史博物館の企画展「人と魚の歴史学」に関するご案内もいただきました。こちらも、ぜひ観覧させていただこうと思います。

広報誌「龍谷」No.88「『自分なくし』からはじめよう」

■広報誌「龍谷」に、イラストレーター(など)の みうらじゅん さんと、龍谷大学の入澤崇学長との対談「『自分なくし』からはじめよう」が掲載されました。「自分探し」ではなくて、「自分なくし」。このあたりに仏教の考え方が色濃く出ています。そして、入澤学長が龍谷大学創立380周年の基本コンセプトとして提示された「自省利他」の考え方にもつながっていきます。広報誌「龍谷」No.88は、こちらからご覧いただけます。

社会学演習IBでのグループワーク

■昨日の「社会学演習IB」(3回生後期のゼミ)の様子で。夏休みに、「卒論につながる」と自分で判断した書籍について、あるいは、「これは!!」と思う書籍について、書評を書いてもらう宿題を出していました。昨日はその書評を持ち寄り、その書評に基づきグループワークを行いました。5人ぐらいの人数だと、活発に議論できるようです。ところが、これが、全員でロの字型に机を並べる形になると(つまり、一般的なゼミでの机の配置になると…)、ちょっと硬くなり遠慮がちになってしまいます。遠慮しなくていいのにな。

■で、このあと、次回からは、卒論と卒論に向けての調査について私の方から説明をした後、各自、テーマをさらに絞り、文献や資料を参照しながら、自分の卒論の構想について発表してもらうことになっています。