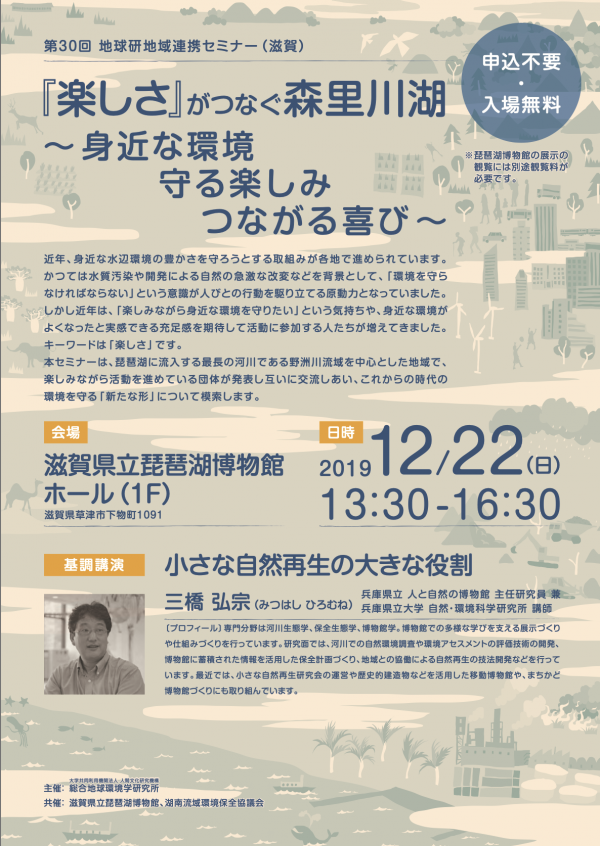

第30回地球研地域連携セミナー(滋賀) 『楽しさ』がつなぐ森里川湖 ~身近な環境 守る楽しみ つながる喜び~

「リエンツィ序曲」

Wagner: Rienzi-Ouvertüre ∙ hr-Sinfonieorchester ∙ Paavo Järvi

パーヴォ・ヤルヴィ フランクフルト放送交響楽団

Richard Wagner - Ouverture to Rienzi (Giuseppe Sinopoli & Sächsische Staatskapelle Dresden)

ジュゼッペ・シノーポリ ドレスデン・シュターツカペレ

Wagner Rienzi Overture Klaus Tennstedt London Philharmonic

クラウス・テンシュテット ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

■龍谷大学吹奏楽部の次の第46回定期演奏会では、ワーグナーの「リエンツィ序曲」が演奏されます。もちろん、オーケストラの曲を吹奏楽に編曲して演奏します。この「リエンツィ序曲」、実は私自身は演奏したことがあります。3回生の時の関西学院交響楽団「第57回定期演奏会」でした。40年近く前のことです。懐かしいです。学生なりにですが、この曲を勉強しました。といっても、自分の楽器、パートを演奏するために…です。曲、全体をきちんと理解することはできていなかったと思います。私が学生時代は、今のように簡単にYouTube等でいろんなオケの曲を聴くことはできませんでした。基本はLPレコードです。当時の学生からすると、そう簡単には買えない価格でした。FM放送から録音したり(エアチェックと言ったかな…)、あるいはレコードからテープにダビングしたりとか、様々な方法を駆使?!して聞きました。1人で聴くこともありましたが、よく四畳半の学生下宿に集まって電気炬燵に足を入れて、酒を飲みながらみんなで一緒に聴く…なんてこともやっていました。懐かしいです。おそらく、もう、今の学生の皆さんはそういうことはしないのではないかと思います。

■話を元に戻しましょう。まあ、そのようなこともあり、今回は余計に楽しみにしているわけです。自宅の書架の中から、40年前、学生だった頃に勉強していた「リエンツィ序曲」のスコアを取り出しました。もちろん、黄色く変色しています。YouTubeでいくつか「リエンツィ序曲」を聞いてみました。指揮者は、パーヴォ・ヤルヴィ、ジュゼッペ・シノーポリ、クラウス・テンシュテットの3人。録音の状況もそれぞれで違いますが、一番気に入ったのはジュゼッペ・シノーポリが指揮をしたドレスデン国立歌劇場管弦楽団の演奏でした。好き嫌いがはっきり分かれるかもしれませんね。YouTube以外ですと、ネットからダウンロードしたジェームス・レヴァィン指揮・メトロポリタン歌劇場管弦楽団も聞きました。どれも素敵ですが、気に入ったのは、まずはシノーポリ、そしてテンシュテットかな。こんなことが簡単にできる時代になりました。

吹奏楽部とスイーツ

こんばんは。

龍谷大学吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール 金賞受賞を記念し、大学生協がデザート企画を立ててくださいました!期間ごとに別メニューが販売されています🍎部員一同 楽しみにしています!※返信ツイートに販売日程を記載します。メニュー、その他の詳細はポスターをご覧ください。 pic.twitter.com/Da4kh7t7zS

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年11月24日

■今年の10月に青森市で開催された「全日本吹奏楽コンクール(大学・一般)」で、龍谷大学吹奏楽部が金賞を受賞したことを記念して、龍谷大学生活協同組合が美味しいリンゴを使ったツイーツを提供してくださることになりました。生協の皆さん、ありがとうございます。写真のモデルは、フルートとトロンボーの部員の方かな。

①11月25日(月)〜29日(金)『りんごとキャラメル特別ケーキ』深草22号館食堂・大宮食堂・瀬田青志館食堂

②12月2日(月)〜6日(金)13:00〜『ワップルコーンソフト』深草4号館地下1階 Meal Cafe・瀬田青志館食堂

孫の七五三

■2017年の春に生まれた孫娘は、満年齢は来年の春に3歳になりますが、数え年で3歳ということで、先週の土曜日、七五三参りを行いました。「もう七五三なのか…」と時間の経過に驚きながら、孫の成長を喜んでいます。今は、近くの保育園に通っていますが、いろんなことができるようになりました。

■まずは、写真館にいって撮影を行いました。洋服と着物に着替えて、たくさんの写真を撮りました。孫の母親が3歳の時も、写真館で撮影を行いましたが、その当時とはまったく異なっています。最近は、結婚式の前に「前撮り」をしますが、それと同じような感じでしょうか。いろいろ動きや表情の変化の中で、次々と写真を撮っていかれました。高級デジタル一眼レフですから、見たママを撮ることができます。ジジバカ丸出しですが、素敵な写真がたくさん撮れました。さすがプロのお仕事ですね(残念ながら、孫の写真を公開することはできませんが)。撮影した後は、孫が住む近くのお宮さんへお参りに行きました。孫は、お父さん(義理の息子)と一緒にですが、きちんと作法通りに神様に榊を捧げることもできました。次の「七五三」は6歳の秋になります。4年後はまだ先のようですが、すぐにやってくるでしょうね。

ひさしぶりに、秋山東一さんにお会いしました!!

■先日の投稿「aki’s Märklin & MECCANO」の続きになります。一昨日、午前中から昼過ぎにかけて、孫娘の七五三の宮参が奈良でありました。このことは、また別途、投稿しようと思います。七五三の後は、近鉄の奈良線に乗って大阪の布施駅まで移動しました。そこから徒歩で、建築家である秋山東一さんのイベント「aki’s Märklin & MECCANO」が開催されている会場、木村工務店さんに伺いました。秋山さんのご友人の工務店さんです。最寄り駅は東大阪市の布施ですが、住所は大阪市の生野区になります。大変申し訳なかったのですが、私が到着した時は、ちょうど秋山さんのご講演が終わろうとしている時でした。

■木村工務店さんは、大阪市生野区で開業された3代目。こちらの工務店の作業場が会場でした。戦前に建てられた建物を手を入れて使っているとのこと。ここは、作業場であると同時に、時にはいろんな方達が交流する場にもなっているのですね。なかなか素敵です。ここに、大きなテーブルを設置して、その上に模型のレールを配置しています。普通、鉄道模型というとHOゲージ(レール幅16.5mm)やNゲージ(レール幅9mm)が頭に浮かんできますが、秋山さんのコレクションはOゲージ(32mm)になります。このサイズを鉄道を走らせよとすると、普通の住宅ではかなり難しい…。ということで、秋山さんも、ご自宅以外の広い場所で、何度かこれらの模型を走らせるイベントを開催されてきました。

■写真に写っている黄色い機関車、これはアメリカ大陸を横断する鉄道「ユニオン・パシフィック鉄道」の機関車です。電気ではなく、エンジンで走る機関車です。ディーゼルエンジンで走っていました。じつは、秋山さんのこの鉄道模型のことがずっと気になっていました。私は、小学生の頃、鉄道模型に憧れていました。もちろんHOゲージです。鉄道模型は”King of hobby”と呼ばれるように大人の遊びです。お金がかかります。当然、子どもであった私にはそのようなお金はありません。町の模型屋でHOゲージの台車だけ買ってきて、後は模型のバルサ材や厚紙でボディを作り、秋山さんのOゲージのように黄色く色を塗りました。まだ、「ユニオン・パシフィック鉄道」のことはちゃんとわかっていなかったと思います。ただ、アメリカのディーゼル機関車ということだけで憧れていました。1969年、小学校5年生の時のことです。私は、福岡県の福岡市、博多駅の近くに住んでいました。1969年はアメリカが初めて月面着陸をした年でした。その時の宇宙飛行士アームストロング船長のことを覚えています。翌年は、大阪で万国博覧会「EXPO’70」が開催され、アメリカ館の展示の人気は前年の宇宙飛行士たちが持ち帰った「月の石」でした。もう50年前のことになります。

■秋山さんは、たくさんのお客さんの間を飛び回りながらも、私とも時間をとっていろいろお話ししてくださいました。懐かしかったです。以前、「 Japan Earth Divers Institute」というブログ仲間のグループを作って、時々、東京の町の地形や歴史を楽しむウォーキングをしていました。当時、中沢新一さんの『アースダイバー』が大変話題になっていたことから、自分たちのウォーキングを「アースダイビング」といって楽しんでいました。懐かしいです。その時のことは、秋山さんのブログの以下のリストからご覧いただけます。もちろん、このリストの全てアースダイビングに参加できているわけではありませんが、関西から何度か参加することができました。現在は塩漬けになっている旧ブログ Blog版「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」で、私自身も細かく報告しています。

Blog版「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」 - 第五回アースダイビング-善福寺川と阿佐ヶ谷住宅地の50年を探る。- (その1)

Blog版「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」 - 第五回アースダイビング-善福寺川と阿佐ヶ谷住宅地の50年を探る。- (その2)

Blog版「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」 - 第五回アースダイビング-善福寺川と阿佐ヶ谷住宅地の50年を探る。- (その3)

■会場では、この日に出会った方ともお話をさせていただきました。大阪で設計事務所を経営されている方とは、日本でもダーチャのような「セカンドハウスができるのではないか…」というお話で盛り上がりました。ダーチャとは、現在のロシアがソビエト連邦だった時代に政府が国民に与えられた郊外の菜園付きの小さな別荘です。なかには立派なダーチャもあるようですが、一般には、小さな小屋のようなイメージです。ソ連末期、経済的に疲弊している時、国民が自給自足でなんとか生きていくための大切な手段になったといいます。それはともかく、なぜ日本でダーチャなのか…ということなのですが。

■バブル経済の時代、大阪の郊外に無理をして開発された住宅地があります。そういうところは、交通も不便で、公共交通機関もきちんとあまりきちんとしていないことから、車がないと大変不便な土地です。ただし、距離的には大阪に近いわけです。現在は、都心に人気があり、こういう土地は不動産価格が相当低下しているらしいのです。であれば、このような住宅地を「ダーチャ」として利用できるのではないか。普段は都心で暮らし、週末は郊外の「ダーチャ」で暮らす、そういうライフスタイルが可能ではないか…というのがその時の盛り上がった話の中身でした。鉄道以外にも、いろいろ楽しい時間を過ごすことができました。

【追記】■1969年、福岡市に暮らしていた時のことを書きました。少し気になって調べてみました。模型の名前、頭にあるの「模型の王様」という店名でしたが、どうも違うようです。「王様もけい」だったようです。いろいろ調べてみると、あるブログの記事で、「王様もけい」は、博多駅から呉服町のほうに走っていた西鉄に路面電車が店の前を走っていたようです。間違いありません。現在は、息子さんたちが、お店を引継ぎ「新王様もけい」として鉄道模型のお店を営業されているようです。小学校5年生の私が、「アメリンカのディーゼルカーを作りたい」と相談したのは、息子さんたちのお父様だったわけですね。

小さな同窓会

■先日、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、小さな同窓会が開かれました。私の大学院の授業に受けにきておられた社会人院生の皆さんとの同窓会です。写真のお2人が私の授業を受けにこられていたのは、もう14年ほど前のことになりますかね。NPOの理事長をされていた藤野さんが私の授業を履修しておられました。ある自治体の職員だった藤井さんも履修はされていませんが(いわゆるモグリ)で出席されていました。あの頃は、このお2人以外にも、いろんな社会人院生の方達が出入りしていてとても賑やかでした。この日は、藤井さんが龍谷大学瀬田キャンパスに用事があり、昔の懐かしい仲間と会いたいとのご要望もあり、急遽、同窓会(という名の飲み会)を開催することになりました。急遽…ということで、多くの皆さんのご都合がつきませんでした。残念です。とはいえ、この日、お二人の最近のお仕事やご活躍の様子を聞かせてもらいました。楽しい時間をありがとうございました。

【関連エントリー】■2年まえの同窓会の様子です。この時は、少し参加者は多めでした。

社会人院生だった皆さんとの同窓会

トイミサイル「月」

■ひとつ前の投稿で、写真家のmasaさんや建築家の秋山東一さんとの交流について書きました。懐かしい。そこから連想ゲームのようにmasaさんと応援していたバンド「トイミサイル」のことを思い出しました。懐かしい。14年ほど前の出来事かな。残念ながら、その後、「トイミサイル」は解散しました。私の知る限り、「トイミサイル」のドラムをやっておられた なかのくみさんは、今も別のバンドでドラムをされています。少しまえの動画。お元気そう。

aki’s Märklin & MECCANO

■私の専門分野は社会学ということになるのですが、私の交友関係といいますか、人のつながりは、そのような専門分野よりもその外部、自分とは異なる他の様々な分野に広がっています。そのよう異なる世界の皆さんとのつながりは、私の人生を豊なものにしてくれているようにも思います。今から15年ほどまえのことになりますが、ちょっとした偶然から、東京在住のブロガーの皆さんが交流されているネットワークに参加することになりました。

■私の専門分野は社会学ということになるのですが、私の交友関係といいますか、人のつながりは、そのような専門分野よりもその外部、自分とは異なる他の様々な分野に広がっています。そのよう異なる世界の皆さんとのつながりは、私の人生を豊なものにしてくれているようにも思います。今から15年ほどまえのことになりますが、ちょっとした偶然から、東京在住のブロガーの皆さんが交流されているネットワークに参加することになりました。

■15年前、私は、偶然に見つけたブログ「Kai-Wai散策」の大ファンになりました。写真家のmasaさんのブログです。連日、猛烈な量の熱いコメントを書き送っていました。今も、そのブログをmasaさんは運営されています。ただ、当時とはブログの運営方針が変わり、今はコメントを書くことはできません。しかし当時は、様々な方達がmasaさんのブログを楽しみにしてコメントを書いておられました。またお互いのブログにコメントを書き込みされていました。そうやってそれぞれのブログを通してオープンなネットワークを作って交流を楽しんでおられたのです。そのようなブロガーのネットワークに、突然登場した関西人の私が、連日かなりの分量のコメントを書くようになったのものですから、これまでmasaさんのブログを楽しみにしておられた方たちは驚かれたのではないかと思います。私のコメントを面白がってくださる方たちも多数おられたようですが、なかには眉をしかめておられた方もいらっしゃったかもしれませんね。

■それはともかく、そのようなネットワークの「重鎮」が、住宅設計の分野で活躍されてきた建築家の秋山東一さんでした。秋山さんは、最初、私のコメントを不思議に思われたもしれませんが、にもかかわらず突然現れた私を快く受け入れてくださいました(たぶん…)。何度かお会いして、「JEDI 」=「 Japan Earth Divers Institute」なる怪しくも楽しいグループにも参加させていただき、人気番組「ブラタモリ」のように、地形や歴史を意識しながら東京の街を一緒に丹念に歩かせていただきました。ところが、そのようなブログを通した楽しい交流が突然中断することになりました。2011年の東日本大震災です。masaさんの「Kai-Wai散策」からコメント欄がなくなり、ご自身の作品を発表されるようなスタイルに運営方針を変更されました。また、その頃からfacebookなど様々なSNSが発展してきたことから、かつてほどブログを通しての交流は少なくなっていきました。私も、それまでのブログを塩漬けにして、新たに、教員としての自分の活動を報告するこのブログをスタートさせました。ネット上の交流はfacebookが中心になりました。

■そのような時代の変化の中でも、建築家の秋山東一さんは、ずっとご自身のブログ「aki’s STOCKTAKING」を継続されいます。加えて、facebookにも時々投稿されています。先日の秋山さんからfacebookのメッセンジャーを通して、「大阪にある仲間の工務店の加工場で、趣味の鉄道模型のイベントを開催するので都合が付けばやってこないか」とのお誘いを頂きました。秋山さんは、Märklin(メルクリン)というドイツ玩具メーカーのディーゼル機関車や、 MECCANO(メカノ)というイギリスの玩具メーカの鉄道模型の鉄橋をお持ちなのです。鉄道模型とはいっても、1番ゲージ、軌間は45mmとかなり大きな鉄道模型です。今回のイベントでは、その大きな鉄道模型を広い工務店の加工場を借りて走らせるようです。あわせて、秋山さんのご講演もお聞きすることができるようです。イベントの開催は週末の土日。日曜日は仕事の予定が入っていますが、土曜日は幸いにも予定が入っていませんでした。午前中は孫娘の七五三のお祝いがありますが、午後からは時間が取れるので、秋山さんのイベントに参加させていただくことにしました。

■秋山さんにお会いするのは、何年ぶりでしょうね。おそらく10年ぶりです。楽しみです。

【追記】■秋山さんのイベントの詳しい情報については、以下をご覧ください。