Ryukoku University Brand Book

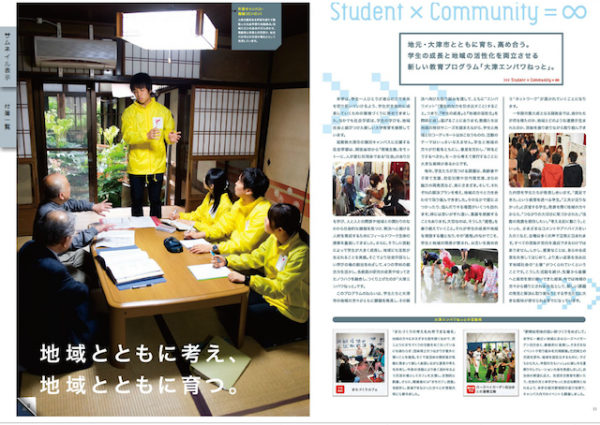

■龍谷大学では、龍谷ブランドを伝える「Ryukoku University Brand Book」デジタルブックを公開しました。以下は、サイトからの引用です。

龍谷大学は、2012年9月、新しいロゴマークとスローガンを導入しました。

そこには、本学の学生一人ひとりが、ともに学び、力を鍛え、未来に向けて成長していく姿を表現しています。

学生が、本学で学ぶことの楽しさを発見し、自主的・積極的に学んでほしい-

そんな龍谷大学の思いを、内外に向けて明確に打ち出すために「Ryukoku University Brand Book」では学生を育成していく、さまざまな取り組みを取り上げながら、新ブランドを表現しています。

■この「Ryukoku University Brand Book」のかなでは、社会学部の「大津エンパワねっと」が取り上げられています。トップの画像は、そのページのものです。以下から、ご覧いただけます。「PC版で開く」、「HTML5版で開く」、「スマートデバイス版で開く」の3つから選択していただけます。

Ryukoku University Brand Book

■また、「龍谷ブランド動画プロジェクト」の映像も、公開されました。このプロジェクトは、“学生の成長と未来への可能性があふれる大学”という龍谷ブランドの考え方を学内外に発信するため、ブランドの主役である学生を制作メンバーの中心として、昨年10月以降、制作をすすめてきたものです。完成した動画は、龍谷ブランド全体を表現した作品と、学生が制作した4作品、さらに、学生メンバーの制作過程と作品ダイジェストを含めたものの合計6本です。その他に、撮影にご協力いただいた方へのお礼を込めた「メイキング篇」が1本あります。「北船路米づくり研究会」は、この「メイキング篇」に音声ぬきで、チラリ…と登場します。

龍谷ブランド動画プロジェクト

関連エントリー「龍谷ブランド動画」(撮影風景)

カフェ&バー「週間マガリ」とIくん

■私が社会学をやっている、地域づくり関心をもっている、また実際に地域のづくりに取り組んでいる…せいだと思いますが、このホムページのブログをあらためて眺めてみると、人との「つながり」に関するエントリーが多いことがわかります。今日も、そんな人との「つながり」に関するエントリーです。

■私が社会学をやっている、地域づくり関心をもっている、また実際に地域のづくりに取り組んでいる…せいだと思いますが、このホムページのブログをあらためて眺めてみると、人との「つながり」に関するエントリーが多いことがわかります。今日も、そんな人との「つながり」に関するエントリーです。

■一昨日、龍大社会学部の卒業生・Iくんからfacebookのメッセージを通して連絡がありました。ちなみに、Iくんは「地域連携型教育プログラム・大津エンパワねっと」の修了生でもあります。

突然なのですが、今月の木曜日、6日、13日、27日の夜空いてませんか?(^^)

実は、今、友人と大阪の南森町で日替わり店長のカフェ&バー「週間マガリ」の運営をしているのですが、今月から毎週木曜日の週1店長をさせていただくことになりました!

バー営業しながら、洋服無料交換会、雑貨展示会、手作り作家さんの手作り教室、洋服のリメイクなどのワークショップをやっていく予定です★

お仕事終わりにでも、美味しいカクテルを作ってお待ちしておりますので。もしお時間ありましたら遊びにいらしてくださいね♪

■Iくんは、学生時代、私の印象ではとてもおとなしい学生でした。人見知りで、恥ずかしがりや…そんな印象が強かったのですが、そのIくんがカフェ&バーの店長、それも日替わり店長…。ちょっとした好奇心もあり、「週間マガリ」にお邪魔することにしました。

■まずは、場所から。大阪の地下鉄・東梅田から一駅。南森町でおりて、天神橋筋のアーケードを少し南にあるくと、カフェ&バー「週間マガリ」があります。天神橋筋に面してはいるのですが、少しわかりにくい…。元々、鍋料理を食べさせるお店だったようなのですが、お店がかわり、1階がラーメン店になり、現在2階がカフェ&バー「週間マガリ」になっているというわけです(だから、1階のラーメン屋さんと厨房は料理運搬用のエレベーターでつながっている…)。ラーメン屋さんの暖簾をくぐってすぐに左にある階段を昇る…というはなんだか、少し不思議な感じ、秘密めいた感じもします。

■この、「週間マガリ」。「マガリ」とは「間借り」のことなのでしょう。ここを経営しているのは、Kくん。Iくんも少しお金を出して共同で経営しています。簡単に説明すると、「カフェやバーを経営できるたけのノウハウや実力、資金もないけれど、実際にカフェやバーを経験して楽しんでみたい」という人たちが、日替わり店長になって、仲間が安心してくつろげる「場所」を提供するということなのです。昼間、別の仕事をしている人たちが店長となって、週に1日、夕方から仲間がくつろげる「場所」をつくっていくのです。仲間と書きました。友人や知人が中心でしょうが、友人の友人、知人の知人といったぐあいに、口コミでネットワークは広がっていきます。お店のしつらえは基本的に同じですから、店長さんの演出やお客さんへの接し方しだいで、お店の雰囲気は変わっていくのです。さまざまな「表現」が可能な「場所」になるのです。

■こんなこともあるようです。スイーツ好きの女の子が、友達をよんでパーティをしている横で、ふらりと立ち寄ったカップルがカウンターで呑んでいる…とか。スイーツ好きな女の子たちとカップルが会話が生まれ、知り合いなる。「つながり」が生まれる「場所」でもるのです。Iくん自身は、彼のメッセージにある「洋服無料交換会、雑貨展示会、手作り作家さんの手作り教室、洋服のリメイクなどのワークショップ…」からもわかるように、ファッションやおしゃれ好きの人たちが集う「場所」にしたいのでしょうね。ちなみにお店の売り上げは、たしか、お店と日替わり店主さんで半々にするのだったかな…少し自信がない…この点については「要確認」ですが(^^;;。細かなことはともあれ、面白い仕組みですね。

■私のような還暦前の人もやってくるようですが、昭和の最後から平成にかけて生まれた若者が中心のようです(私からすると、子どもの世代にあたりますかね…)。昨日は、経営しているKくんやIくん、そしてお客さんの3人の若者とカウンターで酒を呑みながら話しをしました。ちょっとした知り合いだからこそ気構えることなく、気楽にリラックスしていろんな話しができる…ということなのでしょう。私のばあいであれば、大津駅前の居酒屋「利やん」と似ているかな…とも思いますが、「利やん」は、基本的にサラリーマンのアフター5のお店。職場の仲間で呑むグループが多いように思います。そのあたりが、「職場の人たちとアフター5までつきあうのはごめんだ…」と思う若い人たちとは大きく異なるところです。それはともかく、Iくんの夢は、いつか故郷の滋賀県に帰って、こういうお店を持つことなのだそうです。夢が実現するとよいですね。ということで、アンジェラ・アキの動画をどうぞ。

ビデオレター

■社会学部の「大津エンバワねっと」コースのカリキュラムが、2014年度入学生からかわります。大きな変更点は、コースの履修が1セメスター目から始まることになることです(半期前倒しになります)。したがいまして、「大津エンパワねっとコース」は、1・2年生のときに履修するコースになります(現在は、1年生後期から3年生前期)。

■社会学部の「大津エンバワねっと」コースのカリキュラムが、2014年度入学生からかわります。大きな変更点は、コースの履修が1セメスター目から始まることになることです(半期前倒しになります)。したがいまして、「大津エンパワねっとコース」は、1・2年生のときに履修するコースになります(現在は、1年生後期から3年生前期)。

■この大きな変更にともない、コースのなかにもうけられた授業、「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅰ」の内容もより充実させていくことになりました。地域連携教育プログラムである「大津エンパワねっと」の特徴、地域の皆さんとの協働で取り組むという特徴を、さらに「特別講義Ⅰ」でも深めていこうと、授業のコンテンツを地域の方と一緒に、段階的に深めていくことにしています。今回は、地域の皆さんには、新入生である1年生向けのメッセージを語っていただくことにしました。といっても、たくさんの地域の皆さんに一度に大学にお越しいただくことはもなかなか難しいことから、ビデオレターという方で新入生に、地域の皆さんのメッセージを届けることにしました。

■写真は、「大津エンパワねっと」を担当してるK先生のゼミ生たちが、中央地区自治連合会長のAさんのビデオレターを撮影しているところです。K先生のゼミ生のうち1人は、「大津エンパワねっと」を修了しています。現在履修している学生たちの先輩になるわけですね。このお2人、3年生で就職活動でお忙しいわけなんですが、このようなビデオレター作成の仕事を引き受けてくださいました。もう1人の女子学生がリクルートスーツを着ておられるのは、そういうわけなのです。

■「大津エンパワねっと」のフィールドは、「中央地区」(中央学区を中心とした中心市街地)と「瀬田東学区」です。そこにお住まいの皆さん、なかでも「大津エンパワねっと」で学生たちのご指導をいただいている皆さんのビデオレターを撮影させていただくことになります。このようなビデオレターの撮影が短期間でできるのは、上記のようなK先生のゼミ生の皆さんのご協力とともに、地域の皆さんと「大津エンパワねっと」との関係が、大変成熟したものになってきたからなのではないか…と思っています。地域の皆さん、ありがとうございます。

【追記】■昨日は、大津の中心市街地にある町家キャンパス「龍龍」で、地域のリーダーの皆さんとの協議の場である「大津エンパワねっとを進める会」が開催されました。現在、中央地区で活動に取り組んでいる学生グループに関して、様々なアドバイスをいただくことができました。会議のあと、私のゼミ生たちがプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のご紹介をさせていただくとともに、試飲をしていただきました。大変、好評でした。3月からは清酒も発売になりますが、お酒好きの中央地区の皆様には、ぜひ平井商店さんで「北船路」をお買い求めいただければと思っています。よろしくお願いいたします。

「大津エンパワねっと」のオリエンテーション

■大学は春期休暇中です。しかし、今日は、「大津エンパワねっと」コースを履修している学生たちが集合しました。具体的には、コースのなかの「地域エンパワねっとⅡ」を履修するためのオリエンテーションに参加するために集合しました。多くの学生たちが春休みを「満喫」しているなか、エンパワの学生たちは、同時に、4月から始まる「地域エンパワねっとⅡ」の事前準備にも取り組んでいます。、具体的な「課題解決」のためのプロジェクトの企画案を練り、地域の皆さんの協力を得るために、打ち合せを繰り返すことになります。そういう体験が大学在学中にできること、長い眼で見たときに、学生にとっては大変重要な体験なのではないかと思います。頑張ってほしいと思います。

■今日は、こんな話しを学生たちにしました(この通りではありませが…、また実際の話しの一部ですが…)。

エンパワをやっていると、グループの仲間との調整、教員との調整、そして地域の皆さんとの調整…。なかなか、自分の思い通りにならないことが多いでしょう。ただ単に、「自分は頑張っているのに…」といっても通じません。実際、卒業してみればわかりますが、これが社会の現実です。皆さんは、そのような将来の体験を先取りしているのです。そのことも含めての「大津エンパワねっと」なんだ…ということを忘れないでください。多くの皆さんとの調整は大変なこととは思いますが、その経験は、きっと将来、皆さんにとって役立つものになるはずです。頑張ってください。というのも、地域づくりの「幸せ」は、人との関係のなかにあるからです。「俺が俺が…」、「私が私が…」といった主張は、地域づくりの現場では役にたちません(むしろ害がある…)。人の話しに耳を傾ける、人を評価する、人と協力して汗を流す…そういった過程を人びと共有できるところにこそ、地域づくりの「幸せ」はあるのです。昨日、たまたま詩人・吉野弘の「祝婚歌」という詩のことを知りました。結婚式で、しばしば朗読される詩なんだそうです。これは夫婦関係の話しですが、私は地域づくりにもおおいに関係していると思っています。皆さんもぜひこの詩を読んでみてください。

「地域エンパワねっとⅠ」報告会の準備

「地域エンパワねっとⅠ」報告会

今日の「地域エンパワねっとⅠ」

エンパワ「パズル」が、ポスターセッションで奨励賞・環びわ湖大学地域交流フェスタ2013

■社会学部「大津エンパワねっと」5期生のチーム「パズル」も、「環びわ湖大学地域交流フェスタ2013」のポスターセッションで活動奨励賞を受賞しました。頑張りました~。

■「大津エンパワねっと」の「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」では、必ず報告会を開催し、お世話になった地元の皆さんにご意見やアドバイスをいただいていますが、今回は「学外」での報告になります。そのあたりが、学生たちには、大変新鮮で有意義であったようなのです。学内のなかだけではなく、学外の皆さんにも評価をいただくことは、学生たちには大変刺激的だったようです。「大津エンパワねっと」からは、チーム「パズル」のほかにも、チーム「ワイルド・モンキー」も参加しました。「ワイルド・モンキー」の学生たちは、おしくも活動奨励賞の受賞はなりませんでしたが、今回のポスターセッションに参加できたことに、大変満足していました。

■この2つのチームの学生たちと話しをしたのですが、「もっと、エンパワをやりたい」という気持がどこかにあるようです。「大津エンパワねっと」は、3年生前期で修了するのですが、この活動をもっと続けたいというのです。今回、受賞した「パズル」は、自分たちの活動をひきついでくれた下級生のチームを支援することで、地域とかかわっていきたいと考えているうようです。素晴らしいですね~。

【追記】■「環びわ湖大学地域交流フェスタ2013」や「ポスターセッション」のことが、社会学部のホームページに記事としてアップされました。あわせて、ご覧ください。

今日の「地域エンパワねっとⅠ」

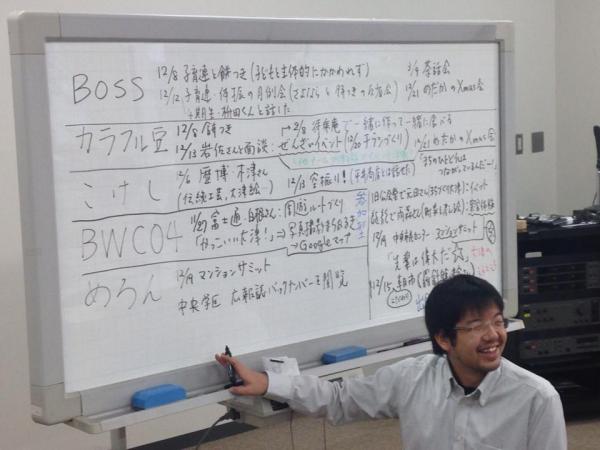

■金曜日の1・2限は、社会学部の地域連携型教育プログラムである「大津エンパワねっと」の「地域エンパワねっと」の授業です。社会学部にある4学科(社会学科、コミュニティマネジメント学科、地域福祉学科、臨床福祉学科)の学生たちが、学科の壁をこえて履修しています。そのようなことも、この授業の魅力のひとつなのかなと思います。

■今日は、中央学区(大津市の中心市街地)にある町家キャンパス「龍龍」と、瀬田キャンパスの2ヶ所にわかれて活動をしています。私は瀬田キャンパスの担当になりました。写真の左側は、チーム「BWCO4」です。このチームは、街のあちこちにある「かっこいい大津」(大津市の中心市街地の魅力)に注目しています。各自でスマホやカメラを利用してまち歩きをしながら撮ってきた、いいかえれば採集してきた「かっこいい大津」を検討しています。そうすると、チーム内のメンバーが思っている、それぞれの「かっこいい」の物差しが違っていることや、物差しのユニークさと面白さがみえてきます。なかなか面白い試みです。「かっこいい大津」数珠つなぎ…とか、「かっこいい大津」街の人物バージョンとか…おもしろいアイデアもいろいろ出てきました。

■右側のチームは、チーム「めろん」です。中心市街地に次々に建設されているマンションに入居された新住民の方たちと、地域社会とをつなぐことを目的に活動しています。この日は、中心市街地でお世話になっている(ご指導いただいている)地域住民の方から、メールが届いたようです。その内容について、チームで検討しているところです。地域のみなさんに丁寧にご指導いただけること、本当にありがたいことです。

【追記】さきほどチーム「BWCO4」のメンバーがパソコンルームから戻ってきました。「かっこいい大津」分布マップの試作品ができたようです。

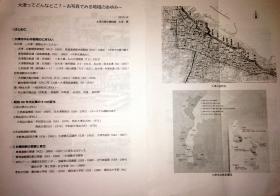

「大津エンパワねっと」の「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅰ」

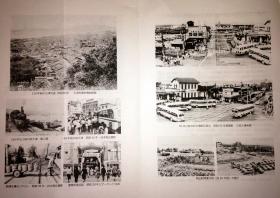

■今日の1限は、「大津エンパワねっと」の「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅰ」でした。受講しているのは1年生。ゲスト講師は、先週に引き続き、大津市歴史博物館・学芸員の木津勝先生でした。木津先生は、大津市の近現代の古写真を博物館で収集保存されています。今日は、「大津ってどんなとこ?古写真でみる地域のあゆみ」というテーマのもと、博物館に収蔵されている写真を使って講義をしていただきました。写真ですが、トップは講義をされている木津先生です。その下。講義の冒頭、まずは私から「大津エンパワねっと」についての説明を行いました。

■本日、配布された資料も以下にアップしておきますので、参考にしていただければと思います。

■大津。津とは港を意味します。したがって大津とは「大きな港」ということです。江戸時代は、北陸方面からの米などの物資は、丸子船と呼ばれる伝統的木造船で、琵琶湖の北の港から大津まで運ばれていました。江戸時代中頃には1000隻をこえる丸子船が湖上を行き来していたという記録が残っているといいます。白い大きな帆を揚げた船が琵琶湖を行き来している風景、港に陸揚げされた膨大な物資の量。どれだけ大津の街が繁栄していたのか、容易に想像できるはずです。実際、大津は港町としてだけでなく、東海道の宿場町として、そして三井寺等への参拝客が集まる門前町としても繁栄しました。江戸時代には、旅籠が軒を連ね、たくさんの商店がひしめいていました。17世紀末頃には、町数100カ町、18、000人を超える規模に発展していました。このように大津は、江戸時代に大きく繁栄したわけですが、明治時代に入るとしだいにその繁栄は衰退していきます。その原因は鉄道です。

■明治に入って東海道線がすぐに開通したわけではありません。京都と大津のあいだは、1880年に開通しました。ただし、技術的な問題から、線路は現在の場所ではなく、南まわり(伏見区の稲荷を経由して…)のルートでした。大津駅も、現在の場所にはありませんでした。いったん現在の膳所駅、当時の馬場駅までいき、そこからスイッチバックして現在の浜大津にある大津駅に向かいました。大津駅からは、人びとは太湖汽船で長浜まで湖上交通で移動しました。そして、再び長浜から鉄道にのって移動しました。しかし、1889年に東海道線が全線開通します。駅も現在の大津駅の近くに移動します。かつては、いったん大津の街に降りていた人たちは、その必要がなくなり、大津は通過地点になってしまいました。(つづく)