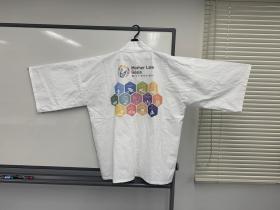

ヨシを使った生地で作られた法被

▪️この法被、今日開催された、第39回滋賀県ヨシ群落保全審議会の中で紹介されました。背中は、MLGs(マザーレイクゴールズ)です。

▪️この法被を作ったのは、大阪市枚方にある株式会社「たまゆら」さんです。「たまゆら」さんでは、「企業参加でヨシ刈りを行い、そのヨシを利用して参加した企業のユニフォーム等を作成する」、そういうサービスを展開されています。また、「たまゆら」さん自身もヨシ刈りを行っておられます。ちなみに、ヨシから生地を製作しているのは高島市の複数の企業さんです。高島市は、元々、繊維産業が参加な地域です。その「伝統」の上に、このようなヨシを活用したこのような新しい事業が行われているわけです。この法被は、「たまゆら」さんから滋賀県に贈られたものです。ちなみに、2025年に開催される大阪・関西万博のユニフォームにこのヨシを使った生地が利用される予定になっています(←は今日の審議会での資料をもとに書いています)。

▪️審議会の方ですが、全ての委員の皆さんが熱心にご発言くださいました。議長を務めていますが、今回も委員の皆さんからの活発なご発言からいろいろ勉強させていただきました。ありがとうございました。

高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。

▪️ 昨日、滋賀県高島市𣏓木桑原の杉林で伐倒を見学させていただいた後、朽木の針旗にある「山帰来」という施設で持参した弁当で昼食を摂ったあと、大津市内にある製材所に移動しました。実は、こちらの製材所「伊藤源」さんは、自宅の比較的近くにあり、時々車で前を通っていました。社長さんのお話では、以前は、近辺にもっとたくさんの製材所があったそうなのですが(そして瓦屋さんも)、今は、こちらの1軒になっているそうです。

昨日、滋賀県高島市𣏓木桑原の杉林で伐倒を見学させていただいた後、朽木の針旗にある「山帰来」という施設で持参した弁当で昼食を摂ったあと、大津市内にある製材所に移動しました。実は、こちらの製材所「伊藤源」さんは、自宅の比較的近くにあり、時々車で前を通っていました。社長さんのお話では、以前は、近辺にもっとたくさんの製材所があったそうなのですが(そして瓦屋さんも)、今は、こちらの1軒になっているそうです。

▪️「伊藤源」さんでは、杉の丸太をどのように製材していくのか、大変丁寧にご説明いただきました。ありがとうございました。大きな帯のこ盤を使って角材を作っていくことがよく理解できました(下1段目左右、下2段目左)。できた角材は、また別の機械を使ってツルツルに仕上げていきます。なんでしょうか、カンナなのかな(下2段目右)。最後は、瀬田キャンパスのウッドデッキを組み立てていただく坂田工務店さんが、柱を継ぐための伝統的な工法について説明してくださいました。今度のウッドデッキも、このような工法が使われるのだと思います(下3段目右)。この坂田工務店の社長さん、実は以前にお会いしたことがある方でした。以前、坂田工務店さんのある地域で講演をさせていただいた際、お会いしていました。世間は狭いです。どこかで拝見した方だなあと心の中では思っていたのですが、名刺交換をさせていただいた際に、その地名から、講演をさせていただいた時にお出合いしていたことを思い出したのでした。

▪️今回、山主さん、製材所さん、工務店さん、そして「流域デザイン」さんからお話を伺い、いろいろ学ぶことができました。山主さん、製材所さん、工務店さん、それぞれの方達の哲学(仕事に対する考え方)を「流域デザイン」さんがきちんと繋いでおられることが理解できました。伐倒した木材を市場に出荷する、市場から木材を購入して製材する…。そのような市場だけによるのではなく、ネットワークの中でそれぞれの方達の思いが見える形で、瀬田キャンパスにウッドデッキが生まれること、とても素敵なことだし、また同時にとても大切なことだと思いました。

高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。

▪️瀬田キャンパスの整備の一環として、びわ湖材(滋賀県産材)を用いたウッドデッキが設置される予定です(来年の早春の予定です)。そのウッドデッキで使用する杉の伐倒を見学しました。場所は、高島市朽木桑原。この伐倒した杉ではありませんが、杉がどのように製材、乾燥、加工されて材木になるのか、大津市内の製材所で見学して学ぶこともできました。製材については、別の投稿で報告したいと思います。まずは伐倒からです。

▪️伐倒の前に、山主さんである栗本さんから、次のようなお話が伺えました。この杉林、100年前に田んぼだった土地に杉の苗が植えられたそうです。栗本さんのお祖父様ですね。ですから、3代にわたってこの杉林の世話をされてきたわけです。写真からもわかるように皆伐されています。でも、それは栗本さんの本意ではないようです。本当は、本当は天然下種更新したいのだそうです。天然下種更新とは、落ちた種子が自然のままに発芽して定着して成長していくように育てていくことのようです。ところが、こちらの杉林は台風にあって被害が出ていて、そのまま材木として木材の価値を台無しにしてしまうと、苗を植えた方(ご先祖)に申し訳がないとお考えになり、残念ですが、この杉林については皆伐することにされたのだそうです。またこれからは、杉ではなくてトチを中心とした紅葉樹を植えていくことにしたいと語っておられました。森林に対する哲学をお持ちのご様子でした。今度、もし会いできる時があれば、じっくりその辺りの哲学に関してお話を伺ってみたいものです。

▪️杉林の入り口あたりにある太い杉の根元に御幣が刺してありました。そのことを杉本さんにお尋ねしてみました。以下のようにご説明くださいました。

私どもの昔から伝わってきた山の行事の一つなんですが。山に入って木を切らせていただくときに、御幣を作って、そこに山の精霊を集めて、御神酒と御洗米とお塩をお供えして、お清めして、山の恵に感謝をする。そして、仕事の安全をお祈りして、そして山の恵をいただくという、そういう感じになります。

山全体(この杉林)に対して、1本の木に象徴して。その木は、林の中で優秀な感じの木というところを選木してあるんです。もともと。そうしてその木は切らずに残しておく、そのことによって前の林の姿が想像できますし、またその木を目指して次の林を作るという、そういう感じで、私のとこはどこに行っても、そうして象徴的に残しております。

▪️左の写真は、これから伐倒する杉林に歩いて向かおうとしている所です。これから道を降りて川を渡ります。学生さんは6人かな。あとは、瀬田事務部、入試部広報、瀬田キャンパス推進室の職員さん、学長室広報のカメラマンさん。それから、今回、瀬田キャンパスに設置するウッドデッキの設計をしてくださる設計会社の皆さん、山主さんと繋いでくださった「流域デザイン」の皆さん、施工してくださる工務店の皆さん、入試部広報の撮影の仕事を請け負っている業者さん。大人の方が多かったですね〜。

▪️右の写真、川を渡っているところです。深い川ではないのですが、石の上を歩くと滑りやすいので要注意です。私のような前期高齢者は特に、もう運動神経が鈍っているので。でも、滑ったのは学生さんでした。川の中に尻餅をついておられました。長靴の中にも水がいっぱい入っているようでした。思い出に残りますね。

▪️今回のガイドしてくださった「流域デザイン」の社長さん(オレンジのヘルメットの方)から年輪を数えてみてと言われて、学生さんたち必死になって数えておられます。これで、だいたい100年近いようです。ところで、社長さんのお名前、失念してしまいました。すみません。もともと、林学を勉強されて、環境教育の仕事に就かれた後、森林組合の営業職のようお仕事をされていたのですが、独立されました。それも最近のことのようです。山主の栗本さん大変厚い信頼を寄せておられます。こういう山(森林)を巡るネットワークが大切であることを教えていただいたような感じです。そのようなネットワークがあることで、今回の龍谷大学瀬田キャンパスのウッドデッキの企画につながっていったのです。

▪️左の写真は、社長さんから、「この年齢を数えて樹齢をあててみて」と言われて、学生さんたちが必死になって年輪を数えています。だいたい100年に近いようです。大正時代に植えられたものですね。右の写真は、年輪の中にある枝打ち作業の後を説明されているところです。

▪️左の写真。入試広報用の写真を撮影しているところです。農学部の学生さんでしょうか。右の写真は、伐倒の後の杉林の様子です。かなり背丈がある立派な杉であることがわかります。最後、下の写真ですが、伐倒の瞬間です。ワイヤーで倒れる方向をきちんとコントロールされています。ここはもともと水田であったことから、平坦な土地になります。自然の重みで倒れる斜面での伐倒とは異なり、平坦な土地ではこのような方法をとるのだそうです。切った材は、道路までワイヤーを貼り、そこにぶら下げて運び出すのだそうです。

龍谷ミュージアム 秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」

▪️龍谷ミュージアムの秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」の情報です。以下は、この特別展の公式サイトからの転載です。

江戸時代、全国の寺院では、上方や江戸で造られた金色に輝く立派な仏像が、ご本尊として安置されました。一方、小さなお堂や祠、民家の仏壇や神棚などには、その土地の大工さんやお坊さんたちの手による、素朴でユニークな仏像・神像がまつられ、人々に大切に護られてきました。この展覧会では、青森・岩手・秋田の3県に伝わった約130点の仏像・神像をご紹介します。

みちのくの厳しい風土の中、人々の暮らしにそっと寄り添ってきた、やさしく、いとしい仏たちの、魅力あふれる造形をご覧ください。

▪️こちらは、チラシです。クリックしてご覧ください。

ヨシ群落の保全活動と企業とのネットワーク

▪️昨日は、滋賀県庁の琵琶湖環境部・琵琶湖保全再生課を訪問しました。諸々の打ち合わせを行いました。写真はその際に見せていただいたものです。ヨシで作ったコースターです。これは岐阜にある企業さんが試作されたものです。西の湖のヨシを有効利用して建築資材(内装材)を製造しようとされています。

▪️昨日は、滋賀県庁の琵琶湖環境部・琵琶湖保全再生課を訪問しました。諸々の打ち合わせを行いました。写真はその際に見せていただいたものです。ヨシで作ったコースターです。これは岐阜にある企業さんが試作されたものです。西の湖のヨシを有効利用して建築資材(内装材)を製造しようとされています。

▪️他にも、ヨシを作業服の繊維の原料の一部として使用されている大阪の企業さんもおられます。こちらは、湖西、高島のヨシ。もっとヨシを使ってみたいとお考えの企業さんが増えてほしいし、ヨシを媒介に企業さん同士のコラボが生まれてほしいと思います。そして、そこで生まれた利益が、地域に根ざしてヨシ群落の保全に取り組む皆さんの背中を後押しするようにもなってほしいと思います。ヨシ群落の保全活動と企業とのネットワークが拡大していくことを期待しています。

夏休みの自由研究(その4)

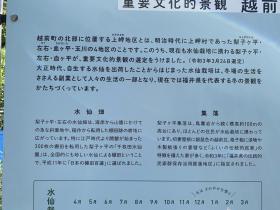

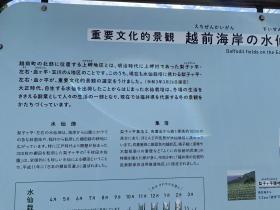

▪️夏休みの自由研究(その4)です。福井県にやってきたのだからと、越前海岸にも行きました。今回は、ずいぶん車を運転しました。運転好きじゃないし、運転していると眠くなったりして…。でも、今回は大丈夫でした。越前海岸の中でも、興味のあった梨子ヶ平千枚田水仙園に向かいました。もちろん8月はシーズンではありません。水仙のシーズンは冬です。でも行ってよかったです。写真の解説板では、以下のような説明がありました。

大正時代、自生する水仙を出荷したことからはじまった水仙栽培は、冬場の生活をささえる副業として人々の生活の一部となり、現在では福井県を代表する冬の景観をかたちづくっています。

▪️こちらは、全国的にも珍しい水仙による棚田ということで、1999年(平成11年)に「日本の棚田百選」に選ばれているそうです。なるほど、これはやはり水仙のシーズンに行ってみないといけませんね。車で行けるかな…。少し心配。雪ってどんな感じなんでしょう。また、つい最近のことのようですが、2021年(令和3年)に「重要文化的景観」の選定を受けるとともに、梨子ヶ平の集落は「福井県の伝統的民家群保存活用推進地区」に指定されたそうです。冬の副業から始まった水仙の栽培が、結果として、別の異なる価値を地域にもたらすまでの経緯を、もっと具体的に知りたいなと思いました。これだけ有名なんだから、どなたか研究されているかもしれませんね。

▪️私は、越前海岸のような山と海とが迫っている地形が好きです。神戸出身ですし、今は湖西に住んでいますし、何かグッとくるんですよね。帰りは、そのような風景を堪能しながら、滋賀の自宅まで一般道を通って帰りました。近いですね、福井は。

【追記】▪️この越前海岸のことが、1966年(昭和41年)1月31日新日本紀行「越前福井」に登場するようです。水仙の出荷のことも出てきます。そのことを岩手大学の山本信次さんに教えていただきました。もう著作権は切れているのかな。その辺りがよくわかりませんが。それはともかく、昔は山を超えて町に娘さんたちが売りに行っていたけれど、放映時は農協のトラックで京阪神に運ばれるようになっていたようです。

夏休みの自由研究(その3)

▪️夏休みの自由研究(その3)です。自由研究のテーマは、恐竜と鉄道だけではありませんよ。歴史についても勉強しました。行ったのは、「福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館」と「一条谷朝倉氏遺跡」です。これまで、この朝倉氏のこと、よく理解できていませんでしたが、戦国時代、歴史上重要な大名だったのですね。意識を新たにしました。教養が足りません。図録も購入しましたので、きちんと自分で補習することにします。2019~2020年度に放送されたNHKの大河ドラマ『麒麟がくる』にも、朝倉氏の最後の当主である朝倉義景が登場していました。俳優のユースケ・サンタマリアさんが演じられました。ですので、ご記憶の方もいらっしゃると思います。残念ながら、私は、先にも書いたようにこの戦国時代の教養が不足していますし、この大河ドラマも視聴していません。

▪️上段左の写真、博物館の下を撮ったものです。遺構の上に博物館が建っているのです。これは調査で偶然発見されたという石敷き遺構(幅5.6メートル、長さ38メートル)です。博物館1階で出土時の状態のまま露出展示しています。川湊「一乗の入江(いりえ)」の船着き場か道路と考えられているようです。展示も、いろいろ工夫されていて、素人にもわかりやすいものになっていました。とても繁栄していた戦国時代の都市ということで、海と川を通って、海外からも様々な物も運ばれていたようですね。改めて、近代以前には舟運が重要であったことを再認識しました。「一条谷朝倉氏遺跡」は博物館の場所から少し離れたところにあります。

▪️以下は、「特別史跡一乗谷 朝倉氏遺跡」の公式サイトから転載させてもらったものです。朝倉氏が支配した越前や一乗谷の城下町が、当時どれだけ栄えていたかわかります。しかし、1573年、最後は織田信長に敗れ、城下町は焼き払われます。織田信長は徹底していますね。1571(元亀2)年には、延暦寺を焼き討ちしていますし。

朝倉氏は現在の兵庫県養父(やぶ)市出身の豪族で、南北朝時代に朝倉広景が主人の斯波高経(しばたかつね)に従って越前に入国しました。朝倉孝景の代、1467年の応仁の乱での活躍をきっかけに一乗谷に本拠地を移し、斯波氏、甲斐(かい)氏を追放して越前国(えちぜんのくに)を平定しました。以後孝景(たかかげ)、氏景(うじかげ)、貞景(さだかげ)、孝景(たかかげ)、義景(よしかげ)と5代103年間にわたって越前国の中心として繁栄し、この間、京都や奈良の貴族・僧侶などの文化人が訪れ、北陸の小京都とも呼ばれました。しかし天下統一の戦いの中で1573年織田信長に敗れ、朝倉氏は滅び、城下町も焼き尽くされました。

▪️焼き払われた一乗谷が再び姿を表すのは、1967年から始まった遺跡の発掘によってでした。現在では、写真からもわかるように、当時の城下町の町並みも一部再現されています。当時の城下町の様子を頭の中に想像しやすくなりますね。もちろん、再現されていなくても、館の跡や庭園の跡から当時の様子を想像することもできます。ただし、その場合は、知識や教養、事前の学習が必要になるでしょうね。こちらでも、図録を購入しました。まずは、それらの図録あたりからきちんと勉強してみようと思います。その上で、滋賀県にある「姉川の戦い」の戦跡を巡ってみなくてはと思いました。この「姉川の戦い」とは、現在の滋賀県長浜市で、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍の間で行われた合戦のことです。

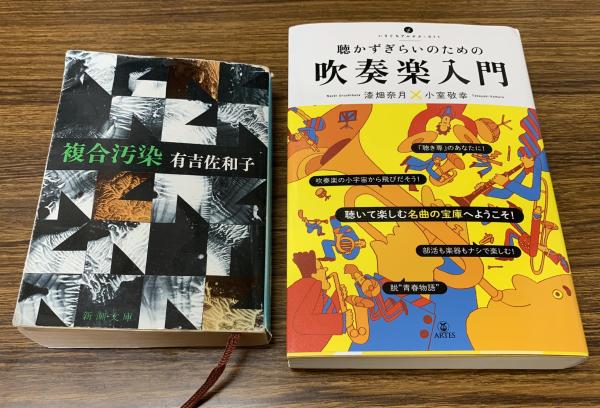

『聴かずぎらいのための吹奏楽入門 』と有吉佐和子『複合汚染』

▪️今日、リュックの中に弁当や水筒と一緒に入れてきた本です。ただいるだけの部長だけど、もっと深く吹奏楽を楽しめたらとの思いから購入しました。『聴かずぎらいのための吹奏楽入門 』。おそらくコンクールで多くの学校が演奏してきた50曲の解説が、漆畑奈月さんと小室敬さちさんのお二人の対談の形式で、丁寧に行われています。今は、YouTubeでいろんな演奏を簡単に知ることができるので、重ねて読むとわかりやすいのかもしれませんね。本の情報は、こちらからどうぞ。漆原奈月さんの情報は、こちらです。

▪️もう一冊は、有吉佐和子さんの(1931年- 1984年)『複合汚染』。有吉さんは、1984年に53歳で亡くなっておられるのですね。この本は、1975年に出版されました。私の年代以上、あるいは近い人は、この『複合汚染』について、それなりにご存じなのではないでしょうか。これから来年度にかけて取り組む仕事に必要かなと判断し再読しています。この本が出版された頃の社会状況も含めて理解したいからです。時代の文脈のようなものを再確認したいのです。さまざまな公害や環境問題に関係する市民運動にも影響を与えたのではないかと思います。

▪️この有吉佐和子さんについては、朝日新聞で環境社会学者の友澤悠季さんが解説を書いておられました。たまたま彼女とは、学会に関わることでオンラインで会議をすることがあったのですが、その会議の後に、解説を書いておられることに気がつきました。私が手元に持っているこの『複合汚染』は新潮文庫ですが、1995年に出版されたものです。この段階で四十刷。もう、紙は茶色くなっています。字が小さい…。

2023年度 MLGsみんなのBIWAKO会議/COP2 MLGsワークショップ

▪️ 9月17日の午後は、オンラインですがすでに予定が入っていました。ずっと参加している「地域コミュニティ・観光・地域資源管理研究集会(第11回)」が開催されるからです。私は、残念ながらオンラインでの参加です。ということで、こちらのBIWAKO会議には残念ながら参加できません。でも、皆さんは、ぜひご参加ください。

高時川の濁水問題について・村上悟さんのnote

▪️滋賀県で環境問題に取り組まれている村上悟さんのnoteです。先日(8月9日)に開催された「高時川濁水問題に関する報告会」の報告です。

▪️滋賀県で環境問題に取り組まれている村上悟さんのnoteです。先日(8月9日)に開催された「高時川濁水問題に関する報告会」の報告です。

あの豪雨から一年。滋賀県主催「高時川濁水問題に関する報告会」に参加して(解説・レポート・感想)

昨年(2022年)の8月4日から5日にかけて高時川源流域で豪雨があった後、高時川では濁水がながらく続いている。この問題について昨日(2023年8月9日)、滋賀県庁主催の「高時川濁水問題に関する報告会」が長浜市高月市所で開催され、出席してきた。

この報告会に至る経緯の整理と、この日の記録、そして今、感じていることを記しておく。

▪️この高時川に関しては、このブログの以下の投稿も併せてご覧いただけると嬉しいです。濁水の問題だけではないと思っています。

流域治水の真空地帯

「被害引き受けた農地の苦悩」という記事

高時川の氾濫に関してご教示いただきました。

流域治水に関連して

高時川氾濫の動画

高時川の氾濫に関連して-「遊水池」の受苦-