平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」10年を振り返る

■「平和堂財団環境保全活動助成事業『夏原グラント』10年を振り返る」という動画です。京滋地区を中心に多数店舗を展開する「平和堂」さんが設立した平和堂財団の、特に環境保全に特化した助成、「夏原グラント」の選考委員を長く勤めてきました。選考委員としては、少し地味ながら素敵な動画ができたなと思っています。少し長めの動画ですが、どうか皆様もご覧ください。

「閉校小学校校歌を歌う会」(岩手県一戸町)

■昨日の2講次は、「地域社会論」の最後の授業でした。後期の授業のまとめと、試験情報について説明しました。授業のイントロでは、このDVDを少しだけ視ました。これは、岩手県一戸町の合併50周年を記念して行われた事業を写したDVDです。「閉校小学校校歌を歌う会」。人口減少・過疎で閉校になった17の小学校(小中学校を含む)校歌を、それぞれの小学校を卒業したさまざまな年代の卒業生の皆さんが合唱大会のように歌う、そのようなイベントです。

■昨日の2講次は、「地域社会論」の最後の授業でした。後期の授業のまとめと、試験情報について説明しました。授業のイントロでは、このDVDを少しだけ視ました。これは、岩手県一戸町の合併50周年を記念して行われた事業を写したDVDです。「閉校小学校校歌を歌う会」。人口減少・過疎で閉校になった17の小学校(小中学校を含む)校歌を、それぞれの小学校を卒業したさまざまな年代の卒業生の皆さんが合唱大会のように歌う、そのようなイベントです。

■合併50周年を記念するイベントなのですが、閉校した小学校の校歌を歌うなんて…と思ってしまいそうですが、それぞれの地域の中心になっていた学校の記憶を大切にしたいという卒業生(住民)の皆さんの気持ちが強く溢れているようにも思えます。悲しいけれど、とても素敵な記念事業だと思います。自分達の地域から学校が消えていく、祖父母、父母、子どもたちと通って卒業していった小学校がなくなってしまう…。何か、心の中から大切な柱が1本抜け落ちてしまうような感じなのではないでしょうか。

■この「閉校小学校校歌を歌う会」のことと関連して頭に浮かんでくることがあります。一戸町の近くにある軽米町でお聞きした話です。私が軽米町を龍大のゼミ生と一緒に訪問したのは、2006年のことです。軽米町でも、学校の統廃合が進められようとしていました。1人の方が私に、「明治時代の政府は、この地域にも分校を建て、教師を派遣し、地域の子どもたちに教育をしようとしたけれど、今の政府は(行政は)、逆に、地域から学校を奪っていっている」と話してくださいました。財政難の中で仕方のないことなのかもしれませんが、地域の皆さんからすれば相当大きな出来事だったのです。

トロンボーン奏者の藤原功次郎さんの1月17日のツイート

■私が龍谷大学吹奏楽部の部長に就任する以前のことになりますが、トロンボーン奏者の藤原功次郎さんには、2015年12月25日にザ・シンフォニーホールで開催された龍谷大学吹奏楽部「第42回定期演奏会」 (大阪特別公演)において、トロンボーン協奏曲「Flower」(菅野祐悟/編曲:山里佐和子)を演奏していただきました。以下は、その藤原さんご自身によるTwitterへのツイートになります。ご自身がお子さんの頃の阪神淡路大震災のご記憶とともにツイートされました。ご自身の演奏を被災された全ての方達に捧げられています。

■毎年のことになりますが、自分自身のことも書いておこうと思います。震災の翌日、私は母校や同窓生のいる西宮市に入りました。その後、当時の同僚のご家族の支援に神戸市に入りました。職場からは、ボランティアとして派遣されました(当時は滋賀県庁職員でした)。派遣された先は、母校である兵庫高校。長田区にある高校でした。近くの商店街は全焼していました。その後時間をかけて復興に向けて神戸市は動き始めました。はたして、被災者の皆さんや市民の皆さんが望むような形での復興だったのか、私にはよくわかりません。

■ひとつ前の投稿には、2017年1月17日に投稿した「22年前のこと」のリンクを貼り付けました。

28年…地震直後、両親は一目散に3階に来て、私と兄を心配しガラスが割れて部屋から出れない兄に、自分の履いていたスリッパを差し出し、これで出てきぃ!と力強く言った父。自分の足元にもガラスが飛び散ってるのに…

自分の命よりも、子供を守らなければならないと思う親の気持ち。#阪神淡路大震災 pic.twitter.com/SRJuYIgbDY— 藤原功次郎 Kojiro Fujihara (@koujirou526) January 16, 2023

「阪神・淡路大震災」から28年

■昨日は、「阪神・淡路大震災」から28年目の日でした。以下は、2017年1月17日に投稿したものです。「22年前のこと」。

エンパワ・パスポート・留学生

■明日は「社会共生実習」の報告会があります。ということで、午前中は、この教育プログラムのなかの、私が指導している「地域エンパワねっと」の皆さんのプレゼンの確認でした。自宅からzoomでの指導です。こういう時は便利ですね、オンライン。みんな頑張って準備をしてきたことがよくわかりました。一安心。

■その後は、大津の街中へ。来月、韓国のソウルにある建国大学で開催されるセミナーで、地域連携型教育に従事してきた経験をもとにお話しすることになっています。ということで、期限切れのパスポートを更新しに滋賀県パスポートセンターに行ってきました。写真は、パスポートセンターのそばから撮った今日の琵琶湖。今日は暖かいせいか少し霞んでいますかね。比良山系の山頂が雪で白くなっています。

■ところで、韓国のセミナーに集まってくる方達は、林学の関係者ばかりです。林業や山村に関連して行う地域連携や、その連携の中で学生をどのように教育していくのか…ということがセミナーのテーマのようです。林学については、私は素人ですが、龍大での経験からお話をします。私を招待してくださった金才賢先生は、文在寅政権で日本でいうところの林野庁長官をされていました。金先生とは、先生が林野庁長官に就任されるずっと以前から、交流をしてきました。私の地域連携の取り組みに関心を持ってくださったのです。ありがたいことです。

■さてさて、パスポートの更新の申請をすまして、今度は深草キャンパスへ移動。今日は、留学生のための授業の最終回でした。最初は、履修している留学生の日本語能力に大きな差があって、どうしたものかと思っていましたが、最後は、なんとかなったかなという感じです。留学生の日本語能力も伸びてきたのかな。ホッとしています。

同窓会と長命寺参拝

■昨日は、母校、関西学院大学の同窓会滋賀支部の新年会でした。新年会の宴会の前に、同窓の皆さんと一緒に長命寺さんに参拝しました。こちら長命寺のご住職は、関学経済学部(昭和51年卒)の同窓生です。副住職の息子さんも文学部卒です。中世史を勉強されていたそうです。昨日は本堂の内陣までご案内いただき、千手観音を直接拝ませていただきました。観音様、とても優しいお顔をされていました。

■ところで、長命寺のある長命寺山の麓から境内まで808段の階段が続きます。けっこう大変でした。最初は、石段もきちんと積まれて整備されていましたが、途中から時間の経過を感じられるような佇まいになり、石段を登るのも足元に十分に気をつけながらいけなくなってきました。さすが古刹ですね。若い人たちには、なんともない石段でも、還暦を超えるとそういうわけにもいきません。この石段を登って参拝することを続けると、こちらのお寺の名前の通り長生きをしそうな気がします。今日は「膝が笑う」ことはありませんでしたが、喜んではいました。もっとも、今ではこの石段とは別に車で参拝できるように道路も整備されています。

■境内からは、南湖の一部を眺めることができました。こちらの本堂で祀られている仏様は千手観音です。千手観音の浄土(補陀落山:ふだらくせん というようですが)は、南の方角にあるそうで、千手観音も南に向いて立っておられました。境内からは、野洲市の田園風景が見えてきました。その境内に、「琵琶湖周航の歌」の6番の歌詞を刻んだ石碑が置かれていました。歌詞の中では西国十番となっていますが、本当は西国三十一番なんです。三十一番だと歌詞としてメロディの中に収まらないので、こんなことになっているようです。

西国十番 長命寺

汚れの現世(うつしよ) 遠く去りて

黄金(こがね)の波に いざ漕がん

語れ我が友 熱き心」

■近江八幡市にある長命寺に参拝した後、市内のホテルで会食なりました。今日の出席者は25名。私はちょうどその真ん中あたりの年齢になります。一番年齢が上の先輩は80歳、一番若い後輩は29歳。どうしても同窓会の活動は年齢が上の方達が多くなる傾向にあると思いますが、29歳の方が参加されたことは嬉しいことですね。最後は、校歌「空の翼」を歌って閉会となりました。次は、秋の滋賀支部の総会になります。

■近江八幡市にある長命寺に参拝した後、市内のホテルで会食なりました。今日の出席者は25名。私はちょうどその真ん中あたりの年齢になります。一番年齢が上の先輩は80歳、一番若い後輩は29歳。どうしても同窓会の活動は年齢が上の方達が多くなる傾向にあると思いますが、29歳の方が参加されたことは嬉しいことですね。最後は、校歌「空の翼」を歌って閉会となりました。次は、秋の滋賀支部の総会になります。

■滋賀支部の同窓会に参加して、まだ4年ほどでしょうか。大津に転居したのも2016年ですし、年齢はそれなりにいっていますが、こちらの同窓会では新参者でしょうか。年配の男性が中心になってはいますが、できればもっと女性会員や若い年代の方達についても参加者が増えてほしいなと思います。企画の方向性が年配の男性向けなのかもしれませんが、もっと若い年代の方達や女性の方達にもご参加いただけるような企画になればなあと思います。

【追記】▪️学生の皆さんには、龍谷大学同窓会にも、滋賀支部ができたことをお伝えしておこうと思います。もし、このブログをお読みの方の中に、滋賀県出身の龍大生の方がいらっしゃれば、卒業後は、ぜひ滋賀支部の行事にご参加ください。卒業後も、母校と繋がって年代を超えて同窓生の皆さんと交流しつつ、現役の学生の皆さんを応援していくことは大切なことだと思っています。皆さんの人生にとっても同窓会活動は大切な存在になるのではないかと思います。

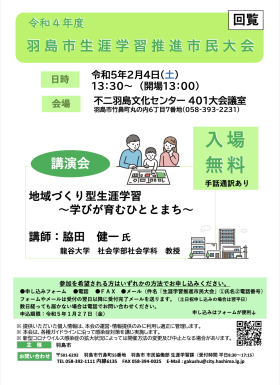

地域づくり型生涯学習

■岐阜県の羽島市で、来月、講演をさせていただくことになりました。羽島市では、2回目になります。岐阜県には、何度も講演やワークショップをしに伺ってます。いずれも、「地域づくり型生涯学習」というテーマのものでした。

■岐阜県の羽島市で、来月、講演をさせていただくことになりました。羽島市では、2回目になります。岐阜県には、何度も講演やワークショップをしに伺ってます。いずれも、「地域づくり型生涯学習」というテーマのものでした。

■岐阜県に呼んでいただけるようになったのは、お隣の愛知県で「団塊世代提案型地域づくりモデル事業審査委員会」の委員のお仕事をお引き受けしたことがきっかけでした。この審査委員会は公開で行われました。最後には、短い講演も行いました。たしか、2005年頃のことかと思います。その講演が終わった時、私の講演を聞かれた岐阜県の生涯学習の担当者が、私の方に向かってやってこられました。そしてその時、岐阜県の「地域づくり型生涯学習」を手伝って欲しいとの依頼を受けたのでした。その後、岐阜市、各務原市、可児市、中津川市、羽島市…と岐阜県内の各所で講演やワークショップを行いました。そのうちの一つが羽島市だったのです。

■生涯学習の専門家でもなんでもないのですが、私がお引き受けするので、その前についている「地域づくり型」の方にウエイトが置かれることになります。あらかじめ、そのようにお断りをしたのですが、むしろそういう講演をしてほしいということでした。そんなわけで、岐阜県の皆さんといろいろ交流させていただきました。ありがたい経験でした。

■岐阜県は以前の知事さんが生涯学習に大変熱心だっのです。ところが、知事さんがかわることになり、新しい知事さん新しい政策の中でそれまでの生涯学習の位置付けも変化しました。生涯学習を地域づくりと結びつけて「地域づくり型生涯学習」という形で継続することになったのでした。まあ、その辺りは、当事者ではないので詳しい事情はわかりません。岐阜県で「地域づくり型生涯学習」の最後は、中津川市でした。岐阜県庁とは別に、中津川市役所の企画された事業でした。中津川市のあちこちの皆さんと交流させていただきました。楽しみでした。2017年のことですね。あれから6年目になります。

■この度は、再び羽島市がお呼びくださいました。2月4日にお話をさせていただきます。羽島市といえば、昨年、龍谷大学吹奏楽部が演奏旅行で伺ったところです。残念ながら演奏は、コロナの関係でできなくなりました。本当に申し訳なかったです。まあ、今度の講演会は吹奏楽部とは関係ありませんが、私自身の気持ちとしては、「その節はご迷惑をおかけいたしました」という感じです。講演のタイトルですが、「地域づくり型生涯学習~学びが育むひととまち~」です。市役所の職員さんの方からご提案いただきました。まあ、どんなタイトルでも大丈夫なんですが、今回は、ジェンダーのことにも触れながら、地域づくり型生涯学習のお話をさせていただく予定です。

実現するか「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」

■今週の木曜日に、野洲市の須原に出かけました。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について、野洲市須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている堀さんや、龍谷大学RECの熊谷さんとご相談をさせていただきました。そのご相談から派生して、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」のというアイデアとして出てきました。

■「鉄は熱いうちに打て」というわけで、さっそく知り合いの皆さんに相談をさていただくことにしました。いつもお世話になっている方を介して、某ホテルの幹部社員さんとお話しをさせていただくことができました。民間の力で世界農業遺産認定を盛り上げていこうという趣旨を前向きにご理解くださり、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」の開催にもお力をお貸しいただけることになりました。また、ホテルとしてもご参加いただけることになりました。

■前にも書いたことの繰り返しになりますが、いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんな夢が実現できます。本当に、人とのつながりは財産です。大切だと思います。昔、タレントのタモリさんがお昼にやっていた番組の有名なフレーズを拝借すれば、「友達の友達はみな友達だ、琵琶湖の周りに広げよう世界農業遺産の輪」という感じになりますかね。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」、来年の春にはまずは第一弾を実現させたいと思っています。

故・武村正義さんの「お別れの会」

■今日は、大津市打出浜の「コラボしが21」で開催された故・武村正義さんの「お別れ会」に向かいました。武村さんは9月28日、大津市内の病院で腎不全でお亡くなりになったそうです。家族だけのご葬儀だったようで、今回の「お別れ会」は武村さんのお仲間が呼びかけて開催されることになりました。

■お若い皆さんは、武村さんのことをあまりご存知ないかもしれません。武村さんは、自治省の官僚を務められた後、1971年に滋賀県の八日市市長に当選、1974年には滋賀県知事に当選し3期の途中まで知事をつとめられました。その後、国政に転じ、1986年には衆議院議員に当選以来、4回連続で当選されました。当初は自民党に所属されていましたが、1993年に新党さきがけを結党し、翌年には自民党・社会党・新党さきがけの連立政権で大蔵大臣に就任されています。2000年には、ご病気により立候補を断念され、政界を引退されました。

■武村さんの国政時代のことは、御厨貴・牧原出編 『聞き書 武村正義回顧録』岩波書店(2011年)に詳しいわけですが、私自身は、武村さんが滋賀県知事をおつとめになった時代のことに強い関心があります。知事をされていた時代、琵琶湖に大規模な淡水赤潮が発生したことから、独自の環境政策を推進し、1980年には「滋賀県琵琶湖の富栄養化を防止する条例」を施行されました。当時の洗濯用洗剤の中には、助剤としてリンが入っていましたが、この条例によりリンを含んだ洗剤の販売や使用が禁止されました。

■武村さんには、代議士をされている時に、お会いして知事時代のお話を伺いました。新党を結成された頃だったか、その前だった…記憶が曖昧ですが、日本が新党ブームに突入する、あるいはした頃かと思います。また、政界を引退された後も、学会でご講演いただくお願いをしにいった際に、お話をさせていただきました。武村さんは、政界を引退された後には、龍谷大学の客員教授も長らくお勤めいただきましたが、そのようなご縁があってご講演をお願いにあがったのです。ご講演自体は、体調を悪くされたことから急遽取りやめになったのですが、その後もう1回、「講演できなかったことのお詫びに」と食事をしながらお話を伺うことができました。そうそう、市内の丸屋町商店街で学生たちと野菜を販売している時に(北船路米づくり研究会の野菜市)、ふらりと歩いてこられて野菜を買っていただいたこともありました。もちろん、以前にお会いしたこと等はご記憶されてはおられませんでしたが。

■今日は、そのような昔のことを思い出しながら「お別れの会」で献花をさせていただきました。会場には、たくさんの方々がお越しになり、献花をされていました。政治家もお越しになったようで、眼光の鋭い警備の方もおられました。何人もの知り合いの方たちが、ボランティアでお手伝いをされておられたのが印象的でした。お別れ会の後は、湖岸に出てみました。風もあり、とても寒い日でした。比良山系の頂が、雪で白くなっていました。

【追記】■「故武村正義さんと滋賀県民のお別れ会」の呼びかけ人のお一人である元滋賀県知事で参議議員の嘉田由紀子さんから、facebookを通して写真をいただきました。呼びかけ人の皆さんの集合写真です。向かって右からは、友人代表の藤井絢子さん、東近江市長の小椋正清さん、元滋賀県知事の國松善次さん、嘉田由紀子さん、滋賀県議会議長の岩佐弘明さん、滋賀県知事の三日月大造さん。最後は、友人代表の細谷卓爾さん。