龍谷大学吹奏楽部「第52回定期演奏会」

▪️いよいよ、明日、龍谷大学吹奏楽部「第52回定期演奏会」がザ・シンフォニーホールで開催されます。私は、息子夫婦と一緒に家族で鑑賞させていただきます。このInstagramの投稿にある写真は、昨年のものだと思います。今は卒業された方も写っておられますので。

▪️ホールにお越しになれない皆さんのために、YouTubeでも以下からオンライン配信されます。

琵琶湖の水位

▪️このブログのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」です。このタイトルとは関係ない、大学スポーツの投稿ばかいりが続きました。なんですが、これは琵琶湖に関するものです。琵琶湖の水位についての報道です。

第16回ラクロス全日本大学選手権大会 女子決勝戦

▪️母校、関西学院大学の同窓会に加入しています。その同窓会の滋賀支部にはLINEグループがあります。そこで熱心に母校、関西学院大学の様々なチームの戦いぶりをリポートしてくださる方がいらっしゃいます。本当にありがたいことです。その方のリポートで知りました。関学女子ラクロス部が、全日本大学選手権大会で優勝しました。相手は、日本体育大学。前半は0点に抑えられ7点差だったのですが、後半は追い上げて同点。延長戦で1点を入れて勝利しました。試合の途中経過は観戦していませんが、粘り強く頑張られたように思います。素晴らしい。

▪️関学の体育会のモットーは、”NOBLE STUBBORNNESS”(高貴なる忍耐)。そのモットーに相応しい試合だったのではないでしょうか。アメリカンフットボールとは違って、ほとんどの選手が大学に入学してからこの競技を始めているのではないかと思います(脇田ゼミ出身の龍大ラクロス部の卒業生の意見)。素晴らしいです。トップの動画は関学女子ラクロス部がInstagramに投稿された動画です。

▪️関学女子ラクロス部は、男子ラクロス部が結成された1988年の翌年、1989年に結成されました。関西学院大学の公式サイトにある「関西学院事典」では、「男女がそれぞれ関西の各大学に、競技の紹介と普及のための活動を行い、関西のラクロス界のパイオニア的存在として、関西のラクロスの発展に大いに貢献した」と説明されています。輝かしい成績と実績を誇る部のようです。私が学生時代は、男女ともにラクロス部は存在していませんでした。これからは、ラクロス部の活躍に注目しようと思います。とはいっても、ラクロスのルールを理解していません。男女でもかなりルールが違うようです。女子はボディコンタクが禁止のようです。まずは、そのルールからですね。

▪️今日は滋賀支部の同窓生の方から、さらにリポートしてもらいました。まずは男子サッカーです。関西学院大がPK戦を制して3年ぶり4強に入りました。全日本学生ラグビーフットボール選手権大会は、関西学院大学は準々決勝で、残念ながら明治大学に46-19で敗れました。でも、頑張られたと思います。

▪️私は学生時代、体育会ではなく、文化総部の関西学院交響楽団に所属していたので、看板スポーツのアメリカンフットボールも含めてそれほど関学の大学スポーツに関心があまりなく、各競技の活躍ぶりを知りません。というか、私たちの学生時代は、関学はセレクションもしていなかったし、体育会は全般にそれほど強くなかった印象があります(どうやろ、知らんけど)。今は違いますね。大学もスポーツを熱心に応援されています。GoogleMapを見ると、大学キャンパスの周りにたくさんの競技場が作られています。私たちの頃は、水田や農地だったところなんじゃないのかな。

インスタ詐欺

▪️facebook、X、InstagramといったSNSのアカウントを持っていますが、Instagramはあまり利用していません。それでも、最近、時々チェックしないといけないなと思っています。乗っ取られたり、写真を盗まれて別の成りすましのアカウントを作られたりするからです。知り合いの方達が、そのような被害に遭っておられます。乗っ取られたり、成りすましのアカウントからは、以下のようなメッセージが送られてきます。

「お疲れ様です!!

オンライン料理番組のアンバサダーに立候補しているので、投票していただけますか?🍱🍝🍜」

▪️アンバサダーというのがキーワードでしょうかね。無視していると、「なぜ応答しないのですか」と追加のメッセージまで届きました。また、こんなのもよくあります。

「お世話になっております。

ご注目とご支援ありがとうございます!

感謝の気持ちを込めて、今月から新しいLINEグループを開設しました。

まだ参加していない場合は「8」と返信してください。

投資知識や株式知識、注目株、上昇株情報、トレードスキルなどを無料で共有します。

参加費や条件は一切ありません。」

「返信してください、よろしくお願いします。」

「すみません、メッセージが届いているか確認したいです。

見ていただけたら、お返事いただけると嬉しいです。

よろしくお願いします!」

▪️しつこいですよね。すぐに詐欺とわかるわけで、乗っ取られたり、成りすましの場合は、ご本人に報告します。知らない人からの場合は、Instagramの方に報告して削除しています。「インスタ詐欺が急増中!主な手口と被害に遭った場合の対処法を弁護士が解説」という記事に詳しく詐欺のいろんなパターンが解説してあります。

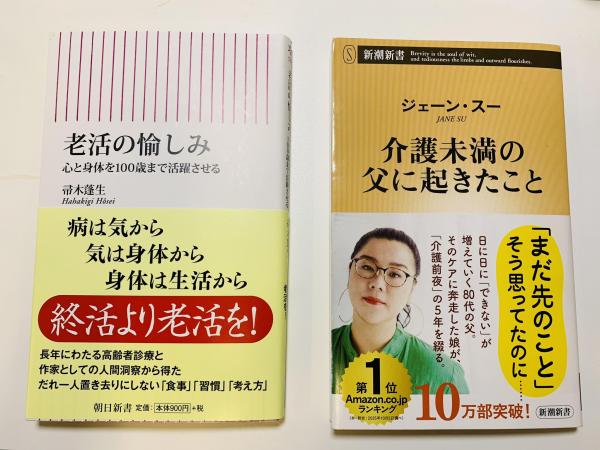

老いに関する新書

▪️右の新書では、多忙な娘さん、ジェーン・スーさん(コラムニスト・ラジオパーソナリティ)が、コロナ禍の時期を挟んだ時期に、どのように一人暮らしのお父様のお世話をされてきたのかがよく理解できました(明確には書かれていませんが、お世話をされる女性もちょっといらっしゃるようではありますが)。自分が母親の介護をしていた時のことを思い出しつつ、ジェーン・スーさんすごいなと思いました。身内の世話や介護は、はらがたつことあり、イラつくことも多々あります。そのことをわかった上で、ジェーン・スーさんは、計画的に冷静にお父様のお世話をする工夫をされている点が凄いなと思ったのです。自分のばあい、母親の世話は行き当たりばったりでした。ジェーン・スーさんのように計画的ではありませんでした。この新書、短い通勤時間の積み重ねの中で読み終えました。

▪️そして、新書の帯にある「日に日に『できない』が増えていく80代の父」というのは、将来の自分のことだなとしっかりと確信しました。ちょっとしたことも、できない、わからない…ということになってしまうのは、自分の親の世話をしてきたときにわかっているつもりです。たとえば、ペットボトルの蓋を開けられないとか。ただし、70代前の私にも、この「できない」が、もうすでにわずかだけど始まっているような気もしますしね。いよいよ自分の番です。そうそう、この新書の最後で「エコーショー5」というものを知りました。どういう装置なのか、ユーチューブで確認しました。今は、いろいろバージョンアップしているようです。どんどん技術革新されていきますね。「日に日に『できない』が増えていく80代の父」になる前に、多少は慣れておかないとと思いました。

▪️この新書の最後にはこのようなことか書かれていました。

いまのテーマは、兎にも角にも現状維持。死にたくはないが、死ぬまで自宅で過ごしたいと父は言う。その願いを叶えてあげたいが、叶えるために私の言うことを聞いてくれとは限らない。ぞこまで行っても、これは父の人生なのだ。

▪️次は左の新書です。こちらは、これから通勤時に読むことにしています。タイトルに、少し明るさを感じます。ネガティブケイパビリティという概念について勉強させてもらった箒木蓬生さんの新書です。だれ一人置き去りにしない…、いいですね。病は気から、気は身体から、身体は生活から。今は、働いているから、これである程度老化のスピードを遅らせている部分があると思いますが、退職したら生活を見直さないといけません。

卒業生との同窓会

▪️あっという間に1年が過ぎてしまいました。年末は、脇田ゼミの出身者の皆さんが、同窓会を開催されるそうで、幸せなことにその同窓会にお呼びいただいています。ありがたいことですね。まず、27日に2024年春に卒業された17期生の皆さんの同窓会が、そして29日には2006年3月に卒業された1期生の皆さんの同窓会が開かれます。楽しみにしています。

▪️2枚の集合写真、両方とも卒業式の時のものです。この写真の中に私も写っています。左の写真、一番後ろの列の真ん中あたり。顔は丸いです。今よりも10kgほど体重が思いはずです。髪の毛はたくさんあるし、色も黒いし。髭も真っ黒です。まだ40代ですね。右の写真は、2024年3月ですから、比較的最近です。こちらも一番後ろの列の真ん中あたり。時の経過を感じます。1期生の皆さんは、40歳を超えて社会の中堅として活躍されています。一方、17期生の皆さんは社会人になって仕事をきちんとこなせるようになってきた頃でしょうかね。どのようなお話をお聞かせいただけるのか、楽しみです。

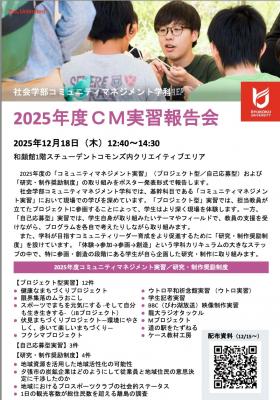

実習報告会

▪️上段左の画像は、本日18日に開催された「2025年度CM実習報告会」のチラシです。2回生以上が履修する旧カリキュラムの実習なのですが、旧カリキュラムの時代は3学科体制(今は1学科体制)で、その3つの学科のうちのコミュニティマネジメント学科の実習になります。私は、旧カリキュラムでは社会学科なので、この実習を担当することはありませんが、今日は見学させていただきました。ありがとうございました。

▪️上段右のこちらも実習の活動報告会のチラシになります。こちらは、旧カリキュラムで3学科合同で運営している「社会共生実習」の活動報告会です。ややこしいですね。旧カリキュラムでは、3つの学科がそれぞれの実習を運営していましたので、話がややこしくなります。開催は、来月の1月9日です。当日、私は司会進行を担当します。学外からもご参加いただけます。指導している「ナカマチのひみつきち」のグループも発表します。下段は、その「ナカマチのひみつきち」のグループがInstagramにアップした画像です。今月開催した1回目は、絵本と紙芝居のイベントでしたが、来月の2回目は絵本と工作のイベントになります。楽しい会になると思います。

▪️「社会共生実習」の活動報告会については、社会学部以外の教職員の皆さんに講評していただく予定です。おひとりは、すでに決定しています。政策学部の井上芳恵先生です。井上先生も、伏見区の商店街の活性化に関して学生さんたちと一緒に実習に取り組まれています。「ナカマチのひみつきち」にも、わざわざ見学に来てくださいました。ありがとうございました。

▪️今年の4月から社会学部が滋賀県大津市の瀬田キャンパスから京都市伏見区の深草キャンパスに移転しましたが、それは社会科学系学部を深草に集約し、キャンパスの活性化と多様な学びの拠点化を目指すためです。ということなのですが、実際には、学部の垣根を越えての交流が進んでいるとはいえません。じっと待っていても、交流は進みませんので、それぞれの教職員や学生が各自の立ち位置から交流を進めていく必要があると考えています。というわけで、今回は、政策学部の教員である井上先生に活動報告会を見学し、最後に講評していただくことにしました。

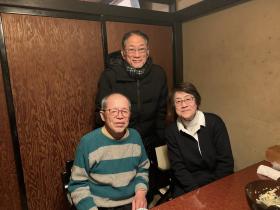

藤井真知子さんの退職祝い

◾️昨晩は、私が龍谷大学に赴任した直後、今から20年ほど前に、私の大学院の授業を履修されたり、履修はしていないけれどモグリで出席されていたお2人との飲み会でした。20年前、写真の向かって左側の 藤野正弘さんは、外資系企業を早期退職されて京都NPOセンターにお勤めでした。右側の藤井真知子さんは、甲賀市役所の政策法務を担当する職員さんでした。2人とも社会人院生として大学院の「NPO・地方行政研究コース」で学ばれていました。私の授業がそのコースに配当されいたことから、まずは藤野さんが正式に履修されました。そして、その後、履修されてはいないけれど、何人かモグリでやってくるようになりました。そのうちの1人が藤井さんでした。私も若かったですし、楽しい思い出です。

◾️その時から20年。20年経つと、全員高齢者のカテゴリーに入ることになりました。藤井さんは、甲賀市役所を退職され、大姑さんと姑のお世話と看取りをされ、そのあとは、地域の学童保育の業務を受託するNPO 、特定非営利活動法人「わくわくキッズ」に勤務されていました。勤務されている当時は、藤井さんは子どもたちのための演奏会を企画して、龍谷大学吹奏楽部にもお声がけいただきました。ありがとうございました。

◾️藤井さん、その「わくわくキッズ」をこの度ご退職されることになりました。ということで、「NPO・地方行政研究コース」の同級生であり、お互い切磋琢磨されてきた藤野さんから、「藤井さんのご退職を慰労する会を開きましょう」というご提案があり、今日の飲み会が実現しました。場所は、深草キャンパスに近い「近善」です。美味しいお料理をいただき、昔話や現在のことについても、いろいろお話をすることができました。私も、自分の糖尿病の話をたくさん聞いていただきました。ありがとうございました。

◾️藤野さんは、登山を続けておられます。後期高齢者になっておられますが、今でも日本アルプスの山々に挑戦されています。また、文化遺産であるご自宅「藤野家住宅」の保存と活用に励まれています。藤井さんは、今は、パンの修行に励むとともに、お孫さんのお世話を楽しんでおられます。今日は、有意義な飲み会でした。またと言いますか、近いうちに、飲み会をまた開催して、話の続きをしたいものです。

◾️ところで、今晩は社会学部の懇親会「おうみ会」が開催されます。場所は、またまた「近善」です。明日はこの「おうみ会」の幹事の1人で司会もしますので、今日、社長さんから伺ったお話を少しできれば思います。「近善」の「近」は、創業された方が滋賀県日野町のご出身だったからなのです。「善」はお名前の漢字ですね。社会学部も滋賀県から京都の伏見に移転しましたが、滋賀県出身で京都伏見で「近善」開店されたこととなんだか重なってきます。創業は昭和2年だそうです。

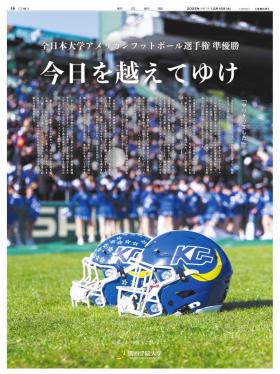

第80回 毎日甲子園ボウル

◾️先日の日曜日、甲子園球場で第80回 毎日甲子園ボウルが開催されました。結果ですが、立命館大学パンサーズに、母校、関西学院大学ファイターズは、38-14で負けてしまいました。関学らしいプレーを、立命館にひとつもさせてもらえませんでした。素人考えではありますが、立命館は関学と対戦するあたって、相当準備をしてきたのだと思います。関西リーグも含めて準決勝まで、オフェンスラインが相手のディフェンスほ押しまくって、空いた隙間をランニングバックが駆け抜けるシーンをよく見てきたのですが、決勝戦である甲子園ボウルではそのようなシーンを目撃することがほとんどありませんでした。

◾️今回の甲子園ボウル、関西対決ということもあり、ブルー(関学)とマルーン(立命館)で球場は埋まっていました。そのようないつもとは少し雰囲気の異なる甲子園球場で、職場の同窓生と応援できて楽しかったです。こうやって、母校関西学院大学に、同窓生と集う甲子園ボウルというご縁をいただけたことを感謝したいと思います。2段目の写真は、同僚の皆さんです。そして写真はありませんがもう一人の同僚のご家族と一緒に観戦しました。5歳のお子さんも一緒に観戦しました。ルールはまだよくわからないようですが、でもアメフトに興味津々です。ご夫妻でフットボールファンで、お子さんは英才教育を受けているかのようです。昨日は、ゴールポストの真裏で観戦しました(1段目)。この席、いいですね。普段、ネットの動画等でみるのとは違った角度で、満足しました。結果は残念だったわけですが。この後は、新梅田食道街の居酒屋に移動して「残念会」でした。関学同窓会滋賀支部の知り合いの方もご参加くださいました。

◾️自分が試合をしているわけではないのですが、関学が負けたこと、若干ですが、まだ残念だなと思う気持ちが尾を引いています。でも来年こそは、頑張って優勝をして欲しいです。

◾️私が学生の頃は、京都大学が台頭してきた時代でした。それまでは、だいたい優勝校は関学か日大でした。京大の後、立命館が活躍する時代になります。とはいえ、関学は甲子園ボウルに58回出場し、30回優勝しています。こうやって長い期間にわたって優勝してきたということは並大抵のことではないように思います。大学生活は4年間しかなく、それぞれの選手は、その短い期間で思い切り練習をして、試合で思い切りプレーをされているのだと思います。しかし、その時、いろんな意味で、このような関学が甲子園ボウルで残してきた実績の歴史の重みを、どこかで感じておられるのではないでしょうか。同窓生もどこかでそのような歴史を前提にしているのではないでしょうか。事実としてそのような歴史が存在しているにしても、来年は、それらをいったんはカッコに入れてしまっておこうと思います。その上で、応援しようと思います。

◾️2010年代は7回、そして2020年代は4回優勝をしていますが、80年代は2回、2000年代はわずか2回しか優勝できていません。この時代はなかなか関学は優勝することができなかったということもきちんと思い出したいと思います。この頃は、自分の仕事のことで必死で、甲子園球場で母校を応援するだけの余裕が心にありませんでした。今も余裕があるわけではありませんが、退職すればたくさんの余裕が生まれるはずです。しっかり応援し続けたいと思います。

【追記】

◾️こういう全面広告が試合の翌々日に出ることに驚きました。もちろん、すぐにでないと意味がないと思います。以前もこのような全面広告を出していたように記憶しています。試合の結果が出てから、そして試合後のインタビューをもとに、この広告を出しておられるのだと思います。まあ、広告会社はこれくらいのこと、短時間でできるのだとは思いますが、それでも感心しました。マイナースポーツとはいえ、全国的に注目を浴びたこの試合に合わせて、準備をされていたのだと思います。ということは、勝ったばあいのバージョンもあったのかな。

◾️こういう全面広告が試合の翌々日に出ることに驚きました。もちろん、すぐにでないと意味がないと思います。以前もこのような全面広告を出していたように記憶しています。試合の結果が出てから、そして試合後のインタビューをもとに、この広告を出しておられるのだと思います。まあ、広告会社はこれくらいのこと、短時間でできるのだとは思いますが、それでも感心しました。マイナースポーツとはいえ、全国的に注目を浴びたこの試合に合わせて、準備をされていたのだと思います。ということは、勝ったばあいのバージョンもあったのかな。

◾️もちろん、QB星野兄弟以外のメンバーにも、それぞれのドラマがあったのだと思います。そのことを確認した上で、広告のとおりに「今日を超えてゆけ」です。同窓生の皆さんは、この広告から何か、受け止められるでしょうね。それぞれの受け止め方があるのだと思います。そして、この広告から伝わってくる無言のメッセージを、これからの日々の生き方に反映させていかれるのだと思います。

まちなかメンタルヘルス2025 大津編 (秋田大学地域心身医療学公開講座)

◾️ひとつ前の投稿に関連した投稿です。ナカマチスタジオで、学生さんたちの活動を見学していたら、そこにやってこられていた秋田大学大学院医学系研究科(医学専攻等)医学専攻・社会環境医学系・地域心身医療学講座の助教のロザリン・ヨン先生から、突然、インタビューを受けることになりました。それが、すぐにYouTubeにアップされていました。びっくり。