龍谷大学吹奏楽部は京都府代表に推薦されました。

▪️先週の金曜日に、京都コンサートホールで開催された「京都府吹奏楽コンクール」大学の部で、龍谷大学吹奏楽部は金賞を受賞し、関西大会に進むことになりました。まあ、予想通りですけどね。次の関西大会も頑張ってください。

▪️京都にはたくさんの大学があり、そこには吹奏楽部もあると思うのですが、京都府のコンクールに参加するのは3校だけでした。そのうちの2校が金賞を受賞し関西大会に進むことになりました。京都橘大学と龍谷大学です。参加校は少ないのです。これからの時代、大学の吹奏楽はどうなっていくのでしょうね。コンクールに向けてストイックに練習するっていうスタイルが、今の大学生のライフスタイルに合わなくなっているのでしょうか。あるいは、吹奏楽はは高校までで燃え尽きてしまったのか…。ただし、中高と同様に、引き続きコンクールに向けて大学でも吹奏楽に取り組みたい人たちは、困っておられるのではないでしょうかね。龍谷大学吹奏楽部の部員が200名を超えているのも、そういう大学吹奏楽界の事情が少し背景にあるのではないのかなと思っています。もちろん、市民バンドに加入するという方法もあるにはあるのですが。

▪️で、次は関西大会です。おそらく今年も、関西代表として推薦して全国大会に駒を勧められるのは2校だと思います。昨年、関西大会から全国大会に進んだのは、昔は京都府の大学だったけれど今は大阪府の大学としてコンクールに出場するようになった立命館大学と、ずっと京都府代表の龍谷大学でした。さて、今年はどうなるのでしょうね。龍谷大学吹奏楽部は、きっと全国大会に出場してくれると信じていますが、今はもう吹奏楽部の部長ではないので、具体的な状況がよくわかっていません。とはいえ、引き続き頑張って欲しいと思います。大いに期待しています。

カンテレNEWSで報道された「革靴をはいた猫」

▪️「革靴を履いた猫」を経営している魚見航大さんから、この動画のことを教えていただきました。ありがとうございました。魚見さんは、この会社を学生の時に起業されました。ちなみに、龍谷大学の政策学部を卒業されています。こちらの会社では、様々な困難を抱えた方達を社員に迎えておられます。そして、それぞれの社員の方達が成長というのかな、元気になっていかれているんですよね。とっても素敵なことだなと思います。以下は、この動画の概要です。

京都市中京区にあるちょっと変わった「靴磨き」店。

その名も「革靴をはいた猫」 通称“革猫”。【革靴をはいた猫・代表】「障害のある方だとか、引きこもりの経験がある方がお客様の目の前で靴を磨いたり、修理したりしてお客様に喜んでもらいながら職人自身も成長していくというコンセプトで会社を立ち上げました」

誰もがチャレンジできる優しい店を目指しています。

そんな”革猫”の新メンバー・木村昇平さん(37)は元警察官。

働き盛りのときに発達障害が発覚し休職。どうやって生きていこうか、悩んだときに出会ったのが「靴磨き」でした。

▪️昨日のことになりますが、魚見さんと少しだけネット上でやり取りしました。魚見さんは、「皆さんに伝わる形で発信できる機会をいただけてよかったです!」と感じておられるようです。大学の後期のことになりますが、魚見さんの「革靴を履いた猫」を、1回生の「基礎ゼミナールB」の学生の皆さんと一緒に訪問する予定になっています。ちなみに、魚見さんとは飲み友達でもあります!!

岩手県の生雲丹

▪️昨日は、研究室で仕事をしていたのですが、大津市で開催される「琵琶湖花火大会」が開催される日だったので、電車が混み合うことが予想されました。ということで、駅や電車が混み合う前に、大学から早目に帰宅しました。すると、帰宅後すぐに宅配便が届きました。中身は雲丹でした。岩手県の業者さんにお願いして送っていただいたものが届いたのでした。

▪️昨日は、研究室で仕事をしていたのですが、大津市で開催される「琵琶湖花火大会」が開催される日だったので、電車が混み合うことが予想されました。ということで、駅や電車が混み合う前に、大学から早目に帰宅しました。すると、帰宅後すぐに宅配便が届きました。中身は雲丹でした。岩手県の業者さんにお願いして送っていただいたものが届いたのでした。

▪️ずっしり重い発泡スチロールの箱に入っていたのが、この写真の瓶詰めの生雲丹です。重さは、氷の重さでした。牛乳瓶いっぱいに生雲丹が詰まっていました。嬉しいですね。今から四半世紀近く前に、岩手県に暮らしていましたが、その頃は、家族へのお土産としてこの瓶詰めの生雲丹をよく買っていました。そういう意味で、私には懐かしさもあります。そういえば一昨日も、雲丹をいただきました。昨日の雲丹は、確か北海道産だったと思います。毎日贅沢ですね。まあ、そういう贅沢も昨日までです。

「わくわくキッズ」の「サマースマイリングコンサート」

こんばんは!

本日、あいこうか市民ホールにて「わくわくキッズ」を行いました📛

「SNSバズりメドレーVol.3」や「勇気100%」などを演奏し、「カルメン」では滋賀県の小学生の皆さんに指揮者体験をしていただきました。

皆さんの指揮で楽しく、活気溢れる演奏会となりました🎵 pic.twitter.com/DwBfDbq2fm— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 7, 2025

▪️藤井真知子さん。2006年ごろだと思いますが、社会人大学院生として私の授業にも参加されていた方です。それ以来のお付き合いですから、20年近くたつんですね。その藤井さん、現在は、特定非営利活動法人「わくわくキッズ」に勤務されています。昨日は、その「わくわくキッズ」が主催した「サマースマイリングコンサート」が甲賀市水口町にある「あいこうか市民ホール」で開催されました。「わくわくキッズ」は、甲賀市が設置する水口・土山町地域の8ヶ所の児童クラブの管理・運営を、甲賀市から指定管理委託を受けて行なっておられます。その活動の一環として、夏休みにコンサートを開催されているのです。

▪️演奏は、龍谷大学吹奏楽部です。昨年は、他大学の演奏だったようですが、例年は、龍谷大学吹奏楽部が演奏しています。昨日は、吹奏楽部のXへの投稿にもあるように、「SNSバズりメドレーVol.3」や「勇気100%」などを演奏し、ビゼーの「カルメン」ではお子さんたちに指揮者体験もしてもらったようです。指揮は日景貴文コーチ。お子さんたちの反応もよく、めちゃくちゃ盛り上がったようです。会場が盛り上がると、もちろん演奏する側も盛り上がります。部員の皆さんも感動されたのではないでしょうかね。

▪️本日、吹奏楽部は吹奏楽コンクールの京都府大会です。人数が200名を超えている大所帯なので、「サマースマイリングコンサート」に出演したメンバーと、コンクールに出場するメンバーとは違っているとは思いますが、それでも部としてコンクールに集中する時期に、こうやって地域貢献もされていること、とっても素晴らしいと思っています。以前から知り合いの藤井さんが、「わくわくキッズ」に勤務されるようになり、なおかつ私が2009年に吹奏楽部の部長になったこともあり、この夏休みの「サマースマイリングコンサート」が実現することになりました。すでに年中行事のようになりつつありますね。素敵なことだと思っています。

【追記】▪️藤井さんが甲賀市役所に勤務されていた頃の記事を、みつけました。2007年の大学の広報誌の記事です。

秋山東一さん

▪️今朝のことになりますが、昨日、建築家の秋山東一さんが亡くなられたことを知りました。82歳。驚きました。数日前までfacebookにも投稿されていましたし、住宅設計の「秋山設計道場」を全国各地で開催されておられたのに。ご冥福をお祈りいます。合掌。

▪️秋山さんと知り合ったのは、今から20年近く前のことになるのではないかと思います。まだ、SNSなどが登場する前の時代のことになります。当時は、ブログが盛んでした。当時の私は、秋山さんがブログを通して交流されていた方達のうちのおひとり、写真家の村田賢比古のブログに夢中でした。ブログに掲載された、東京の下町界隈を撮った写真に夢中になっていたのです。そして、熱烈なファンとなり、日々の村田さんの投稿に、かなり長いコメントを書き込んでいました。文字の色がグレーだったので、私のコメントは「グレーの壁」と呼ばれていました。そのようなことから、村田さんがブログを通して交流されていた秋山東一さんともつながることができました。東京での「まち歩き」についても何度もご一緒させていただきました。

▪️こういうブログを通して交流していたのは、2011年の東日本大震災の前までだと思います。その後は、ブログは人気がなくなり、facebook等のSNSに世の中の関心は移っていきました。また、秋山さんたちとの交流も、ブログを通してではなく、SNSの方にシフトしていきました。でも、ブログで交流させていただいていた頃が、とても懐かしいです。良い時代だったと今でも思っています。

▪️写真は、2019年の秋に撮ったものです。大阪に来られて趣味の鉄道模型のイベントを開催されたときのものです。私も、まだ糖尿病を発症する以前ということもあり、今よりも10kg太っています。顔の感じが違っています。また、当時は髪の毛を伸ばしていましたし、髪もまだ今のように薄くはなっていませんでした。一方、秋山さんのイメージですが、知り合いのなった頃から、私の中では変わっていません。

▪️以下は、この秋山さんに関連した投稿です。

aki’s Märklin & MECCANO

ひさしぶりに、秋山東一さんにお会いしました!!

建築家・秋山東一さんのこと

盛岡さんさ踊り 2025(2)

▪️1998年4月から2004年3月まで、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。その頃から、夏の「盛岡さんさ踊り」に大学を挙げて参加されていました。私は見学するだけでしたが。岩手県立大学のチーム、日本語では何ていうのだろう、連ですかね。ちなみに「岩手県立大学さんさ踊り実行委員会」が3日目の最優秀賞を受賞されました。おめでとうございます。昨年も3日目に最優秀賞を受賞されています。

ライブを録画したものが、YouTubeでご覧いただけます。

▪️3時間に及ぶライブの録画のうち、最後の方、「岩手県立大学さんさ踊り実行委員会」になります。2時間08分55秒あたりから2時間12分10秒頃まで。大所帯です。でも、みんな揃っていて、所作が美しく、全員が笑顔。迫力もあります。さすがですね。ただ、この「盛岡さんさ踊り」は、参加する人も、見る人も、運営を支える人も、みんなで一体となって楽しむことが一番大切なのかなと思います。

▪️「岩手県立大学さんさ踊り実行委員会」は現役の学生の皆さんです。同窓生の皆さんからなる岩手県立大学同窓生さんさ会「The☆県大さんさリターンズ!」は、2日目に登場されています。ここでは、昔、ゼミで指導していた方もおられます。3年生の時に指導していたのですが、私が龍谷大学に異動したことから、別の教員のゼミに所属することになりました。その時のことは今でもよく覚えていて、思い出すたびに申し訳ない気持ちになります。その学生さん、今では40代だと思いますが、今回も踊り手として参加されています。「The☆県大さんさリターンズ!」は、53分48秒あたりから始まります。

盛岡さんさ踊り 2025(1)

▪️8月1日から、岩手県の盛岡市で「盛岡さんさ踊り」が始まりました。4日まで続きます。関西にお住まいの皆さんは、「盛岡さんさ踊り」といってもあまりイメージがわかないかもしれません。ぜひ、一度、公式サイトをご覧いただければと思います。その公式サイトには、この「さんさ踊り」に関して、以下のように由来が説明してあります。

藩政時代より踊り受け継がれてきた”さんさ踊り”の起源は、三ツ石伝説に由来しています。

その昔、南部盛岡城下に羅刹(らせつ)という鬼が現れ、悪さをして暴れておりました。困り果てた里人たちは、三ツ石神社の神様に悪鬼の退治を祈願しました。

その願いを聞き入れた神様は悪鬼をとらえ、二度と悪さをしないよう誓いの証として、境内の大きな三ツ石に鬼の手形を押させました。(岩に手形…これが”岩手”の名の由来だとも言われています。)

鬼の退散を喜んだ里人たちが、三ツ石のまわりを「さんささんさ」と踊ったのが”さんさ踊り”の始まりだと言われています。

▪️「さんさ」とは何か、調べてみると「さあさ踊りましょう」という合いの手のことのようなのですが、今のところ、きちんとした資料を確認することができていません。そのことはともかく、この「盛岡さんさ踊り」では、盛岡市内の中央通をたくさんの団体が4日間、夕方から太鼓、笛、踊りのパレードを行います。大パレードです。ちなみに今年は、4日間で205団体、約25,000人の皆さんが参加されるのだそうです。盛岡市内や近郊にある職場、学校、地域に、この「さんさ踊り」の団体があります。各団体で練習を積み重ねて参加されるのです。トップの動画は、かつて勤務していた(1998年4月〜2004年3月)岩手県立大学の「岩手県立大学さんさ踊り実行委員会」のものです。動画自体は、昨年、2024年に撮影されています。ちなみに、この年は、3日目の最優秀賞を受賞されたようです。迫力もありますし、動きがしなやかというか美しいですね。

▪️岩手県立大学関係では、もうひとつ団体があります。「岩手県立大学同窓生さんさ会」です。会には、「The☆県大さんさリターンズ!」という愛称もあるようです。こちらの方には、同窓生ですから、岩手県立大学総合政策学部で指導していた方も参加されています。もう40歳代になっておられますね。私が前期高齢者ですからね。それは、当然だ。今でも、時々、SNSを通じて交流しています。ちなみに、「岩手県立大学同窓生さんさ会」が「盛岡さんさ踊り」に参加するのは、2019年以来のことになるのだそうです。2020年と2021年は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、開催中止となっています。本業をもつ同窓生の参加、コロナ禍が過ぎた後も、なかなか難しかったようですね。ということで、6年ぶりということになるのかな。よかったですね。

▪️それから、同僚だった教員も参加されています。石堂淳さんです。彼は「さんさ踊り家」では、ずっと太鼓を叩いておられます。ということで、この「岩手県立大学同窓生さんさ会」にも参加されています。もっとも、今年の4月から公立大学法人岩手県立大学の理事長をお勤めになっていることから、2日目の「岩手県立大学同窓生さんさ会」と、3日目の「岩手県立大学さんさ踊り実行委員会」の両団体で参加されます。大活躍ですね。法人トップの理事長ということで、「岩手県立大学さんさ踊り実行委員会」では太鼓の前の先頭、提灯持ちとして歩かれるようです。

天皇海山列

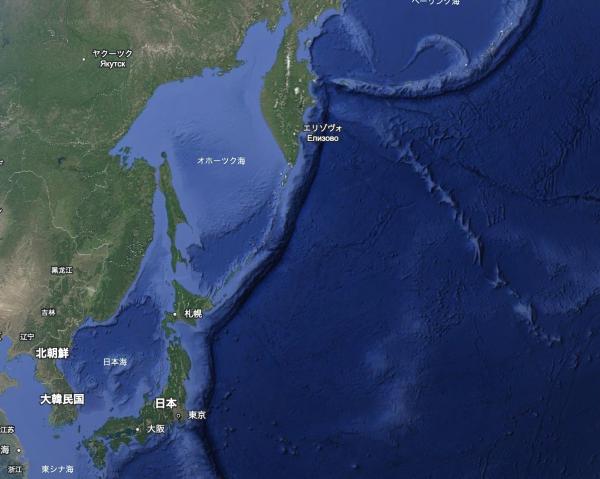

▪️昨日の午前8時25分ごろ、ロシア極東のカムチャツカ半島沖を震源とする大規模な地震がありました。すぐに、津波の注意報や警報が出されました。まだ、注意報が解除されていない地域もあります。今回の地震で発生した津波に関連して、初めて「天皇海山列」の存在を知りました。繰り返し、津波が日本列島に到達したのは、さまざまな報道によれば、最初の津波は震源から日本に向けて流れていくわけですが、この「天皇海山列」に反射してくる津波があったからと説明されていました。「天皇海山列」ってなんだろうと思って調べてみました。

▪️トップはGoogle Earthの画像ですが、カムチャツカ半島からハワイまで連なる海底火山が列になっています。これが「天皇海山列」というのだそうですね。しかし、どうして「天皇」というのが付いているのでしょうね。調べたてみたら、すぐに「天皇海山列 一 発見・命名のいきさつと生成の謎一」という記事に辿り着きました。2005年の「地球科学 59 巻 72〜79」に掲載された記事です。著者は、杉山明さん。この記事によるとアメリカの研究者が命名したようですね。記事には、以下のように書かれています。

Dietz (1954)が海山につけた名 は、天智(38 代 )、神武(初代 )、推古( 33 代)、仁徳(16 代)、神功(14代仲哀天皇の后 )、応神(15 代)、欽明(29代)、雄略(21 代) 、桓武 (50代)に当たるが、米国人であるDietzが、戦後間もない時期になぜ日本の天皇・皇后名を、しかも系図とは無関係に付けたのだろうか。

▪️杉山さんは、このように疑問を示して、いくつかの説を紹介されています。Dietzさんは、日本の古代の天皇に関心があったようですが、どうしてなんでしょう。不思議だ。

気温40℃・散髪・「利やん」

▪️昨日は、12時15分から13時15分まで、担当している「地域再生の社会学」の試験でした。採点はこれからですが、履修している学生さんたちのうち約2/3の方たちは、しっかり準備をして試験に臨んでくださったのかなと思います。そういう印象でした。たしか、この授業を担当するのも、今年度までだったと思います。そういう意味でもしっかり準備をして試験に臨んでくださったこと、嬉しく思います。

▪️昨日は、12時15分から13時15分まで、担当している「地域再生の社会学」の試験でした。採点はこれからですが、履修している学生さんたちのうち約2/3の方たちは、しっかり準備をして試験に臨んでくださったのかなと思います。そういう印象でした。たしか、この授業を担当するのも、今年度までだったと思います。そういう意味でもしっかり準備をして試験に臨んでくださったこと、嬉しく思います。

▪️試験の後は研究室で事務的な仕事をして、夕方前に退室して京都駅構内にある理髪店に向かいました。散髪をしたいなとずっと思っていたのですが、授業も試験も終わったタイミングで、散髪をしました。スッキリしました。でも京都駅構内の理髪店、こんなに代金が高いのですね。昔に比べると1000円高くなっています。自宅近くの理髪店よりも1500円ほど高いように思います。それじゃ、自宅近くの理髪店に行けば良いということになるのですが、そこは予約制で、帰宅時に急に思いたって「今日は、散髪してもらおうかな」というわけにはいかないのです。

▪️その後は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。自分へのご褒美です。「お疲れ様、自分」ということですね。お店にはす仲の良いご常連のお二人がすでにおられました。お2人とおしゃべりをしながら、楽しい時間を過ごすことができました。ありがたいですね〜。とても良い気分転換になりました。そうしているうちに、お若いグループが来店されました。お聞きしてみると、滋賀県庁の皆さんでした。一番年長の方でも、私の子どもの世代です。滋賀県庁には7年間勤務したので、ついつい話しかけてしまいました。あちらからすると、迷惑ですよね。でも、皆さんお優しく、きちんと対応してくだしました。ありがとうございました。

▪️あとで、お店から教えていただきましたが、このグループのお1人のお父様は、私のゼミでプロデュースした日本酒「北船路」(平井商店)の原料となる米を生産されている農家さんなのだそうです。ということで、お父様は私のことをよくご存知とのこと。どなたでしょうね。昨日は、そのような話になる前にお店を出たので、お名前をお聞きすることができませんでしたし、日本酒プロデュースの話で盛り上がることはできませんでした。ちょっと、残念。「利やん」という居酒屋は、今回のように、いろいろ「ご縁」をつないでくれる不思議な居酒屋なんです。

▪️話は変わりますが、昨日は、ものすごく暑かったです。漢字としては間違っていますが、熱いといった方が正しいのかもしれまん。「自衛」のためには、日傘を利用していますが、さすがに40℃になると地面からも相当熱が伝わってきます。きつかったです。職場最寄駅は、地下鉄「くいな橋」になります。その近くに、大きな温度計が気温を電子表示するようになっています。トップの写真がそうです。この写真を撮る直前までは、40℃でした。これまで67年生きてきましたが、40℃を超える気温をたぶん経験したことがないように思います。ということで、撮ったのですが、撮る直前に39℃になってしまいました。本当に暑いです。もうこれからは、半ズボンの方が健康のためには良いのではないでしょうか。「くいな橋」から研究室まで歩くと、ジーンズだと汗で湿ってしまいます。夏期休暇中、自分の研究室に出勤するだけならば、これからは半ズボンにしようと思います。