「さぁ、夢を宣言しよう。」

大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が描かれた黒板アートが21日、母校の花巻東高に登場しました。夢を追う人を応援する日本航空の「DREAM MILES PASS」プロジェクトの一環で企画されたものです。(日本航空提供) #大谷翔平 #花巻東高 #JAL pic.twitter.com/lT3efrcrv9

— 時事通信映像ニュース (@jiji_images) October 21, 2025

▪️夢を追う人を応援する日本航空の「DREAM MILES PASS」プロジェクトの一環で企画されたものだそうです。すごい、黒板アートですね。11色のチョークでここまで表現されたようです。そして、「2012年10月21日に大谷選手が同校でメジャー挑戦を表明した」のですか。すごいな。花巻東高校の皆さんは、「さぁ、夢を宣言しよう。」は読んでくれたかな。

大谷翔平が13年前、メジャー挑戦を表明した日…花巻東高にサプライズで黒板アート]大谷翔平が13年前、メジャー挑戦を表明した日…花巻東高にサプライズで黒板アート(読売新聞)

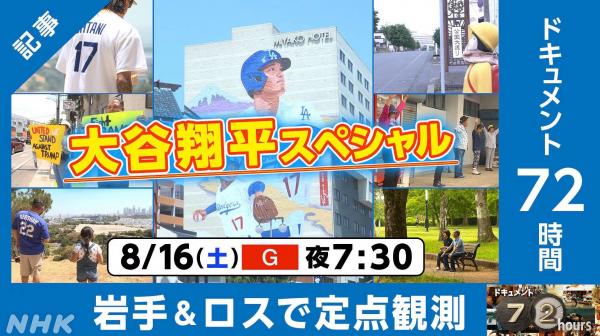

NHK「ドキュメント72時間 大谷翔平スペシャル」

▪️NHKの番組「ドキュメント72時間」、とても気に入っています。この番組は、1つの場所で72時間、つまり3日間、1つの場所に集う人びとを取材するというだけの…番組なんですが、毎回楽しみにしています。それぞれの方の人生が垣間見えてくるように感じられるからです。今回は、「大谷翔平スペシャル」でした。お盆休みのスペシャルなのかな。大谷さんの出身地である奥州市と、ドジャースの本拠地ロサンゼルスの両方で取材をされていました。時差16時間あるわけですが、ロサンゼルスと奥州市で同じ時間に撮影をしているので、アメリカとの違い・対比も意識したようです。ちなみに、大谷さんが生まれた時は、水沢市でしたが、平成の大合併で周辺の自治体と一緒に奥州市になりました。

▪️今回は、「1つの場所で72時間」ということで、ロサンゼルスではドジャースタジアムの周りに広がる「エリシアン・パーク」という公園を拠点に、そして奥州市では市内の中心にある水沢公園を拠点に取材をしていました。特に、ロサンゼルスの方の取材が印象に残りました。ロスに暮らしている多様なルーツを持つ人びとにとって、アメリカの外部からやってきた大谷選手の活躍は、自身の人生と照らし合わせて、特別な意味を持つことになるということがよくわかりました。大谷選手の活躍が、結果としてでしょうが、いろんな人びとにとって前にポジティブに進んで生きていく力になっているのですね。番組の解説には、「移民として苦労を重ねながら永住権を勝ち取った人などに出会い、困難を抱えながら生きていく人々の芯の強さやたくましさを感じました」と書かれていました。

付喪神(つくもがみ)

▪️我が家の洗濯機、30年前のものでした。なんといっても、「National」君ですから。この洗濯機のこと、以前にも投稿しましたね。超長寿で、我が家の衣服を洗濯し続けてくれた洗濯機なのですが、最近は、最後の脱水の時に、ガランゴロンと大きな音を立てるようになってしまいました。しかも、脱水後の衣服に、何やらプラスチックの部品のかけらのようなものが混じっていました。

▪️我が家の洗濯機、30年前のものでした。なんといっても、「National」君ですから。この洗濯機のこと、以前にも投稿しましたね。超長寿で、我が家の衣服を洗濯し続けてくれた洗濯機なのですが、最近は、最後の脱水の時に、ガランゴロンと大きな音を立てるようになってしまいました。しかも、脱水後の衣服に、何やらプラスチックの部品のかけらのようなものが混じっていました。

▪️「これはあかんな。とうとう、これで最後やな」と思い、量販家電で新しい洗濯機を購入しました。今度は、「Panasonic」君です。まあ、同じ会社ですけどね。今までの「National」君なんですが、新しい「Panasonic」君を注文したことを知ってしまったせいか、急に、普通に洗濯してくれるようになりました。なんだったのかな〜、何か不満に思って大きな音を出して文句を言っていたのかな〜。普通に洗濯してくれるようにはなったのですが、ごめんねと、サヨナラをすることになりました。ちょっと心を痛めています。

▪️日本には、付喪神(つくもがみ)がいらっしゃいます。古い道具に宿るといわれる精霊や妖怪を付喪神といいます。うちの「National」君にも、付喪神が宿っておられたのかもしれません。神様が「まだ、きちんと洗濯できたのに、なんで捨てられんとあかんねん」とご立腹されていたら嫌だな〜と、ちょっと気になっています。電気屋さんに言わせれば、洗濯機の寿命は普通は7年まで、長くても10年だとか。30年って、異様ですよね。やっぱり付喪神がいたのではないのかな。ちなみに、今度の「Panasonic」君が30年長持ちするとは思えないのですが、仮に30年使えたとして、私はもうとっくに死んでいます、たぶん。でも、新しい洗濯機、付喪神が宿る前に、壊れてしまうのでしょうかね。

▪️この投稿と同様のことをfacebookに投稿したところ、知人から以下のようなコメントをいただきました。

子供の頃から「全ての物に心が宿る、付喪神さま居られる」と教わって育ちました。例えば「これはそろそろ買い換えよう」という会話は、そのものに聞こえないように話したりしていました。そして、わが家の洗濯機も本当に脇田さんのお宅と同じような状況だったのてすが、それは洗濯機さんが、そろそろ終わるよー準備してーと早めに合図を出してくれて、そして次の子が来るまでは最後の力を振り絞って普段通りに働いてくれたのだと理解しました。我々が不便しないように、付喪神さまも色々考えてくださるのですね。ありがたいことです。

▪️ああ…と感動しました。そうだったのか。「早めに合図を出してくれた」、そう思ったらちょっと涙が出てきました。「次の子が来るまでは最後の力を振り絞って普段通りに働いてくれた」だなんて、とっても感動してしまいます。そういうふうに考えることができる知人の素晴らしさにも感動しました。

スカジャーのこと

▪️今日は早起きをして弁当を作り、朝一番で京都での用事を済ませて、瀬田キャンパスへ移動しました。勤務している社会学部が、深草キャンパス(京都市伏見区)に移転するので、引越しをしなければなりません。今日は研究室で仕事をしながら、その準備として「断捨離」を行いました。よくこれだけ溜め込んだなと思います。仕事をしながら…と書きましたが、書籍や資料の梱包や諸々の紙ものの廃棄等の作業をしていると、仕事をしている時間がなくなってしまいました。

▪️で、話は突然変わるのですが…。今から26年前、岩手県盛岡市で働き始めた時になりますが、初めての岩手の冬を経験して、覚悟はしていましたが、その寒さに驚きました。-10℃近くまで下がると、関西の寒さとはまた別種の寒さだなと思いました。そのような盛岡でちょっと驚いたのは、女子高生がスカートの下にジャージを履いていたことです。寒さに対する自衛手段ですかね。市内の私立高校の女子高生だったと思います。当時、関西では見かけませんでした。私の知る限りかもしれませんが。

▪️今日、京都市内に出かけると、スカートとジャージの女子高生に何度も出会いました。そういえば何年前か忘れましたが、関西でもいるんだなと、ハッとしたことがあります。調べてみると「スカジャー」っていうらしいですね。関西だって寒いものね。調べてみると、関西以外でもスカジャーやっているらしい。しかも校則で禁止している学校もあるみたいで、なんだかな〜という感じです。もっと自由にしたら良いのにね。私、前期高齢者のおじいさんですけど、私が高校生の時には標準服というのはありましたが(いわゆる制服と同じ)、服装は自由でした。最近は、パーカーとかハーフパンツを制服にしている学校もあるみたいですね。

▪️ちなみに、このスカジャーのことをFacebookに投稿したところ、いろいろコメントをいただきました。私は防寒とばかり思っていましたが、それよりも、おしゃれという側面の方が強いのですね。まあ、私のような年寄りには、おしゃれというふうには思いませんが、まあ、好き好きですから。それから、スカジャーのことを「ハニワ」ともいうらしいです。これは、女子高生が自分たちでいっているのではなくて、周りの大人たちが顔をややしかめつつ言っているようですね。

お寺の掲示板

今日のお寺の掲示板 pic.twitter.com/76fZacZywV

— 専念寺/ネコ坊主 (@yabumoto610) January 31, 2025

▪️最後の部分、「怒りのピークは5秒で半減 深呼吸が大事」というところに注目しました。特に深呼吸大切ですね。こちらのお寺の掲示板は、いつも考えさせられますね。

孫のこと

▪️大変私的なこと、個人的なことなのですが…。先日、親族のLINEグループで、娘の誕生日の動画が送られてきました。

▪️娘が自宅のお風呂の掃除をしている間に、孫たち(娘の娘たち、姉と妹)がサプライズで、電気を消したリビングに誕生日ケーキを運んでお祝いをする、そういう企画です。姉のひな子(小2)がそろそろっとケーキを両手に持って暗いリビングを進みます。その前で、妹のなな望(ななみ、4歳、保育園)が、一生懸命、「こっちこっち」と必死になって手を動かして誘導します。娘=お母さんに内緒なので、声を出さずに必死になって誘導していたのです。そこに娘がやってきて、みんなでハッピーバスデーの例の歌を歌ってお祝いをするのですが…。

▪️動画には写っていませんでしたが、妹のなな望は、お風呂の掃除をしている娘のところまでやってきて、「お誕生日の準備まんたんやでー!」と言いにいったようです。そのことを、娘は「かわいい」と思ったのだそうです。おじいさんも、キュンとしました。準備万端が準備満タンなのもかわいいな〜。

【人類はどこから来て、どこに向かうのか】国立科学博物館館長・篠田謙一

▪️たまたま、この動画を視聴しました。こういう人類史の話題、とても気になります。ゲストの篠田謙一さんは、一般向けの書籍もたくさん執筆されています。その中の1冊、『人類の起源-古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』は、2023年の新書大賞2位になりました。多くの皆さんも強い関心を持っておられるのですね。この動画のタイトルの通り、「人類はどこから来て、どこに向かうのか」に関心をもつ人が多いのだと思います。こういう研究は、民族、人種、国民国家といった概念を強く相対化していきますね。

▪️たまたま、この動画を視聴しました。こういう人類史の話題、とても気になります。ゲストの篠田謙一さんは、一般向けの書籍もたくさん執筆されています。その中の1冊、『人類の起源-古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』は、2023年の新書大賞2位になりました。多くの皆さんも強い関心を持っておられるのですね。この動画のタイトルの通り、「人類はどこから来て、どこに向かうのか」に関心をもつ人が多いのだと思います。こういう研究は、民族、人種、国民国家といった概念を強く相対化していきますね。

古人骨に残されたDNAを解読し、ゲノム(遺伝情報)を手がかりに人類の足跡を辿る古代DNA研究。近年、分析技術の向上によって飛躍的に進展を遂げている。30万年前にアフリカで誕生したホモ・サピエンスは、どのように全世界に広がったのか。旧人であるネアンデルタール人やデニソワ人との血のつながりはあるのか。アジア集団の遺伝的多様性の理由とは――。人類学の第一人者が、最新の研究成果から起源の謎を解き明かす。

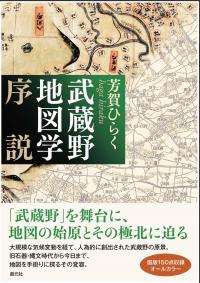

『武蔵野地図学序説』(芳賀ひらく)

▪️芳賀ひらくさん(芳賀啓)は、これまで東京の地形や地図に関する書籍を多数出版されてきました。この『武蔵野地図学序説』は最新作です。関西に暮らしていますが、予約しました。好きなんですよね、地図とか地形とか。ひょっとすると、社会学者じゃなくて、地理学者を目指せばよかったのかも…ですね。まあ、これは冗談です。以下はこの書籍の概要です。この概要をお読みいただけばお分かりいただけると思いますが、古い時代からの様々なタイプの地図を駆使しながら、そこに武蔵野台地が「歴史の地層」を分析していくわけですね。私自身は、そのようなお仕事にすごく興味を持っています。

▪️芳賀ひらくさん(芳賀啓)は、これまで東京の地形や地図に関する書籍を多数出版されてきました。この『武蔵野地図学序説』は最新作です。関西に暮らしていますが、予約しました。好きなんですよね、地図とか地形とか。ひょっとすると、社会学者じゃなくて、地理学者を目指せばよかったのかも…ですね。まあ、これは冗談です。以下はこの書籍の概要です。この概要をお読みいただけばお分かりいただけると思いますが、古い時代からの様々なタイプの地図を駆使しながら、そこに武蔵野台地が「歴史の地層」を分析していくわけですね。私自身は、そのようなお仕事にすごく興味を持っています。

関東平野西部に広がる武蔵野は、気候変動の温暖化により植生遷移し、野焼きや耕作など人間の活動が加わって今日の姿になった。その生成と変容を、古地図、旧版地図、一般地図、主題図など各種地図資料に刻印された情報を手掛かりにたどりながら、各時代の空間認知にアクセスする。旧石器・縄文時代から現代までのロングスパンを射程に捉えた地形謎解き本、大都市東京の地歴を知ることができるビジュアル学習本にして、街歩きのハンドブックとしても最適な一冊。

▪️著者である芳賀さんとは、一度だけですが、お会いしたことがあります。芳賀さんが経営されている出版社「之潮(コレジオ)」から『川の地図辞典』が出版された時、芳賀さんと著者の菅原健二さんがガイドとなって出版記念ウォークのイベントが開催されました。この『川の地図辞典』に書かれた現場を参加者の皆さんとフィールドワークを行いました。2008年3月16日のことになります。イベントの後は、飲み会でもご一緒させていただきました。懐かしいです。当日のことは、以前のブログにきちんと残してあったのですが、そのプログのサービスが終了してしまったため、消えてしまいました。データをきちんと保存しておけばよかったのに…。その頃は、東京にお住まいの建築家や写真家の皆さんと一緒に、東京の街の地形や歴史をフィールドワークをしながら楽しんでいました。懐かしいです。

▪️『武蔵野地図学序説』の目次ですが、以下の通りです。

第1章 武蔵野の東雲

はじめに ターミノロジー 気候変動と「武蔵野」の誕生古代・中世の武蔵野空間認知

第2章 古地図と崖線

地図の時制 植生地図・開析谷・ハケ 「国分寺崖線」の誕生と誤解

第3章 最古の武蔵野図

低地の武蔵野 空白の武蔵野 最古の武蔵野図

第4章 ヤマの武蔵野

武蔵野の「山」 ムサシノAとムサシノB 武蔵野のイドとミチ 武蔵野のツカ

第5章 ミチの武蔵野

線分のミチ オブシディアン・ロードとジェイド・ロード

第6章 ムラヲサの武蔵野

防人歌 長者原遺跡 線刻画縄文土器

第7章 地名の武蔵野

長者地名・殿地名 地点地名・領域地名/地点地図・領域地図 南下する「殿ヶ谷戸」

第8章 地名の武蔵野・続

「殿ヶ谷戸立体」の出現 地名の発生と展開 駅前集落注記 四つの谷戸、そして補足

第9章 彼方の地図と地図の彼方

リアル・マップ/イマジナリー・マップ 地図の定義をめぐって 地図からスマホ・ナビへ 武蔵野の地図と文学

第10章 淵源の地図

地図は国家なり 淵源の地図 江戸後期×明治初期 「フランス式」の残照

第11章 武蔵野のキー・マップ

国絵図と村絵図 輯製二十万分一図と迅速測図 読図の作業とベース

第12章 伝承と伝説の武蔵野

自然災害伝承碑 辺境の橋と国分寺崖線 一万分一地形図 二枚橋伝説 坂と馬頭観音 ふたたび二枚橋伝説

あとがき

▪️武蔵野というと、関西にお住まいの方たちには、あまりピンとこない地域かもしれませんが、ぜひ手に取ってお読みいただきたと思います。出版はまだですが、私予約をしました。

いのちと平和を考える特別公開講演会・シンポジウム 「歴史の忘却に抗して- ガザのジェノサイドと私たち」

▪️龍谷大学宗教部からのメールが転送されてきました。1月15日に開催しました特別公開講演会・シンポジウム「歴史の忘却に抗して- ガザのジェノサイドと私たち」(岡真理 早稲田大学教授)の講演、ならびに入澤崇学長と久松英二教授を交えたシンポジウムの様子をYouTubeにアップしたので視聴してもらいたいという内容でした。岡真理さんはアラブ文学と第三世界フェミニズムがご専門です。来月の中頃まで視聴することができるようです。

▪️岡さんは、この特別記念公演の最初の方で、以下のように話しておられます。私たちは、厳しく問われているのです。

ガザの人々が私たちに問いかけているものというのは、「私たちガザのパレスチナ人というのは人間ではないのですか」、と「私たちはあなたたちと同じ人間ではないのですか」ということです。でもガザのパレスチナ人が、私たちと同じ人間であるなどというのは当然のことです。問うまでもありません。あるとすれば、これは翻って言えば、「この私たち自身は人間であるのか」ということです。あるいは「人が人間であるというのは一体どういうことなのか」ということ。

▪️公演の中では、2023年10月7日の攻撃が開始された直後に、当時のガラント国防大臣が、「我々が戦ってる相手(パレスチナ人)というのはヒューマンアニマル、人間動物なんだと、だからそれに見合った処遇をするんだと、食べ物も燃料も医薬品も入れないということを言ったわけです」と説明されます。「飢え」を武器に使うことで、病弱な子どやたちが飢え死に死なせていくわけです。実際、公演では飢えで究極までに痩せほそり亡くなられた子ども写真を拝見しました。ガラント国防大臣は、自分たちが引き起こしている暴力を正当化するために「ヒューマンアニマル」という言葉が使われているように思います。言葉による非人間化です。ここでは、人権を侵しているという感覚は失せてしまっています。

▪️ここで、自分たち日本人は平和な国に暮らせてよかった…と思っていると、それは暴力だと岡さんは説明されます。ノルウェーの平和学の父と呼ばれている ヨハン・ガルトゥングさんが、平和というのは戦争ではなく戦争がないだけではなく、暴力がない状態のことなんだと再定義し、さらに暴力も3つに分類します。ひとつめは、戦争のような物理的な破壊や殺傷を伴う直接的暴力。ふたつめは、貧困や差別など構造が生み出す構造的暴力。三つめは、文化的暴力です。それは、無知や無関心が引き起こす暴力です。岡さんは、「イスラエルで何が起きたのか、そしてそれ以降ガザで何が起きているのか」の有様と本質、この出来事の文脈や歴史的背景を、日本も含めた西側諸国の主流は世界に伝えていないが、これは文化的暴力なのだと批判されます。もし、文脈や歴史的背景もふくめて批判的に言った途端、「反ユダヤ主義」とレッテルを貼って批判を封じようとするらしいのですが、これも文化的暴力です。

▪️日本のジャーナリズムは、直接的暴力にしか注目せず、停戦になったとしても、構造的暴力が続いているにもかかわらず、報道をしなくなってしまう。岡さんは、これも文化的暴力だと批判されます。そして、ガザで起きている事態が「21世紀のホロコースト」と呼んでも過言ではない状況であるにもかかわらず、そのことを知らない、知らないがゆえに関心を持たないと批判されています。停戦になっても、ガザで暮らし続けていくための基盤(食料、医療、教育、住宅、環境、文化、歴史、知識・知識人…)を根こそぎ破壊するための暴力が継続されているのですが、このまさにジェノサイドが継続されているということを報道しなくなることで、私たちも無関心になってしまう。そのような文化的暴力を強く批判されます。

ガザで起きている事態が 21世紀のホロコーストと呼んでも過言ではない状況である、にもかかわらず、そのことを知らない、知らないがゆえに関心を持たない、そして本来自分たちがこの出来事にどのように関わっているのかということも知らず、無関心なまま行動を起こさない、それによってこの事態を支えている私たちもまた、私たちの意思にかかわらず、この文化的暴力の行使者加害者になって、させられてしまっているということになります。

▪️この続きは、実際にYouTubeの公演をご覧になってほしいと思います。おそらくですが、2月の上旬までは視聴できると思います。