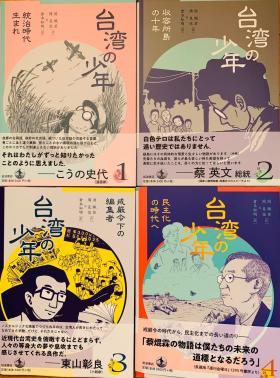

漫画『台湾の少年』のトークイベント

■『台湾の少年』、全巻、揃いました。どんな漫画か。こちらをご覧ください。2月13日には、『台湾の少年』に関して以下のイベントがあります。参加しようと思っています。それまでに全巻読んでおかないと。

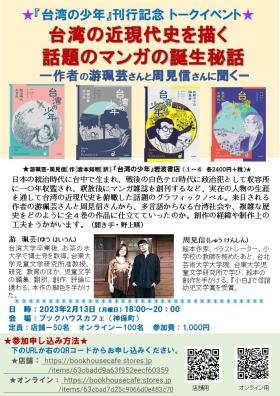

『台湾の少年』刊行記念 トークイベント「台湾の近現代史を描く話題のマンガの誕生秘話」ー作者の游珮芸さんと周見信さんに聞くー

百瀬川の隧道(滋賀県高島市マキノ町)

■お世話になっている高島市在住の谷口良一さんが、facebookにマキノ町にある百瀬川の隧道のことを投稿されていました。百瀬川は天井川の下を通る隧道(トンネル)がその役目を終えて解体されるという話題です。その前にこの百瀬川と百瀬川が形成した扇状地のことについて少し確認しておきましょう。私は知らなかったのですが、この百瀬川によって地理学や地理学教育の分野では、大変有名なんだそうです。自分でも少し調べてみました。こちらの「日本の地形千景+α」[/rul]では次のように解説されています。

百瀬川」は,滋賀県西北部と福井県若狭地方に跨がっている「野坂山地」から流れ出しています。山地と平地の境界には「琵琶湖西岸断層」が走っており,その特徴は「西側隆起の逆断層」です。従って,野坂山地側が隆起する度に,河川の「下刻侵食」が激しくなると共に,平地には巨大な「扇状地」が発達します。

百瀬川の強大な侵食力によって,平地には広大な「扇状地」が形成されました。大量に運ばれてくる土砂により,「自然堤防」が高くなって「天井川」となってしまいました。このため,県道287号は「百瀬川」の下をトンネルで抜けています。

【百瀬川扇状地に関して解説しているサイト】

[url=http://www.eonet.ne.jp/~otto/outline-content.html]百瀬川扇状地-扇状地のあらまし

百瀬川扇状地-天井川と治水

120.扇状地 扇端集落のわき水 百瀬川扇状地

コンターサークル地図の旅-百瀬川扇状地

今日のTV番組「新移住時代」「流転!足利義満が愛した秘宝」

■本日、個人的にはですが、興味深い番組が放送されます。「地域再生・地域づくり」、「琵琶湖」に関連しています。

■本日、個人的にはですが、興味深い番組が放送されます。「地域再生・地域づくり」、「琵琶湖」に関連しています。

■ひとつめは、見逃してしまい視たかった番組「クローズアップ現代」の「移住新時代 過疎地域にチャンスあり」です。関西では、今日の夕方に再放送するようです。NHKBS1で17時半からです。

今、都市から過疎地へ移住する若者が増えている。最新の国勢調査によると過疎市町村の半数近くで20代後半から30代の転入者が転出者を超えた。リモートワークを活用し転職せずに移住したり、町の支援策を使って資金150万でパン屋を開業したり、農業で売り上げ1千万を目指す若者が現れたりと、新たなトレンドが。チャンスの少ない都市を脱し、人手の足りない過疎地で暮らし始める若者たち。可能性と価値観の変化を見つめる。

■昨年度に引き続き、今年度も滋賀県高島市で受託研究に取り組むことになっています。取り組むテーマは、関係人口、人口、移住者、移住者の定着過程と受け入れの仕組み等々です。参考になる部分があるかもしれません。期待しています。

■もうひとつの番組は、今晩20時からBSプレミアムで放送される「英雄たちの選択」です。今晩は、「流転!足利義満が愛した秘宝」です。滋賀の「近江八景」は、中国の「瀟湘八景」に倣ったもの。その「瀟湘八景」が、足利義満、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者に深く関係していたことを知りませんでした。「瀟湘八景」については、京都国立博物館の解説をお読みください。

■もうひとつの番組は、今晩20時からBSプレミアムで放送される「英雄たちの選択」です。今晩は、「流転!足利義満が愛した秘宝」です。滋賀の「近江八景」は、中国の「瀟湘八景」に倣ったもの。その「瀟湘八景」が、足利義満、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった時の権力者に深く関係していたことを知りませんでした。「瀟湘八景」については、京都国立博物館の解説をお読みください。

今回の番組の主人公は、歴史上の人物ではなく、水墨画の最高傑作といわれる「瀟湘(しょうしょう)八景図」。室町将軍足利義満が愛した秘宝の数奇な運命をたどる。

絵巻は、その後切断され、流転していく。信長や秀吉、家康といった天下人の手に渡り、茶道の大名物(おおめいぶつ)として珍重された。江戸期にはいると、将軍吉宗が、江戸ルネサンスの文化の象徴として、各藩に分散しているこの絵巻を一堂に集めようとした。絵巻の流転の歴史から見えてくるのは、一枚の絵巻に託された権力者の飽くなき欲望とそれに振り回された悲喜こもごもの物語である。

■「近江八景」のもとになった「瀟湘八景」、現在の中国ではどのような状況になっているのでしょうね。状況というのは、実際の景観がどのようなものなのか、加えて、「瀟湘八景」のひとつであることをそこに暮らしている人たちがどのように捉えているのか…ということです。気になってネット上で調べてみましたが、まあわかりませんね。

なにわ歴博講座「大阪環状線から見た近代大阪」

「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」

◼︎現生人類は日本列島に約3万8千年前、朝鮮半島から到達したといわれています。しかし、ルートはそれだけではありません。大陸と陸続きだった台湾から沖縄へと北上するルートからも、その後に生まれたといわれています。国立科学博物館の「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」は、それを実証するための実験です。上の動画は、そのプロジェクトを紹介するものです。いよいよ、壮大な実験が始まります。以下は、動画の解説です。

最初の日本列島人は、3万年以上前に、海を越えてやって来たことがわかってきました。中でも注目すべきは、到達困難な沖縄の島々。彼らはいかにして大航海を成功させたのか? このプロジェクトはその謎を解くために、2016年に始動しました。

私たちが最終的に再現したいのは、沖縄ルートの最初の関門である、台湾→与那国島の航路。2019年に予定するこの本番の実験航海は、世界最大の海流黒潮を越え、遠く水平線の下に隠れる島へ向けて、3日間に及ぶタフな航海になるでしょう。これをやり遂げたとき、未知の世界に挑戦し切り開いていった、祖先たちの知られざる姿が浮かび上がってくるはずです。

◼︎台湾から与那国島を目指すわけですが、これまでの実験、草や竹の船では黒潮の強い流れに流されてしまい、与那国島に近づくことができませんでした。今回は、風や波の穏やかな日を選んで出発するようですが、200kmを2日かけて航行するとのことです。詳しくは、直接、公式サイトのプロジェクトの解説のページをお読みいただければと思います。でも、人類はなぜ未知の世界を目指すのでしょうね。この辺りは、人類の本質に触れることかなと思います。

◼︎私は、社会学を学んできましたが、どういうわけか人類進化や、約10万年前にアフリカでホモ・サピエンスが誕生し、 そこからユーラシア大陸、北アメリカ、南アメリカなど世界中へと広がっていた、いわゆるグレイトジャーニーの類の話が大好きです。ということで、この国立科博のプロジェクトにも注目しています。

『滋賀の農業水利変遷史』

■今週の火曜日、授業が終わったあと、滋賀県庁農政水産部農政課を訪問して、農政課の方達と一緒に取り組んでいる事業に関して、諸々の打ち合わせを行いました。その際、この報告書をいただきました。素晴らしいですね。 龍谷大学農学部の野田公夫先生が中心となってまとめられたものです。インターネットでもご覧いただけます。

■以下は、その目次です。

1滋賀の水利変遷 概要

01社会的背景と水利の変遷

技術の向上と水利

むらの成り立ちと水利

水利の近代化と開発

環境保全と自然との共生02特徴的な滋賀の農業水利

琵琶湖の水位変動と湖辺のかんがい

古来より開発が進んだ河川農業水利

補給水として開発が進められた地下水

Part1 安定した水利のもと古来より発達した農村のむら社会

Part2 安定した水利のもと古来より発達した農村のむら社会

Part1 伝統を誇る持続可能な稲作文化

Part2 伝統を誇る持続可能な稲作文化2 地域毎の水利の変遷

01湖南地域

湖南の水利マップ

祇王井の伝説

Part1 野洲川流域の水利施設

Part2 野洲川流域の水利施設

杣川流域のため池

棚田地域の水利と保全02湖東地域

湖東の水利マップ

湖辺の水郷における半農半漁の生活と田舟の伝承

Part1 古来から続く井堰と現在の新しい形態…愛知川流域

Part2 古来から続く井堰と現在の新しい形態…愛知川流域

大中の湖の干拓と開拓

日野川流域の大規模なポンプによる揚水かんがい

ほ場整備とむらの景観の一大変化…宇曽川流域

地域水利への誇り…犬上川流域03湖北地域

湖北の水利マップ

高時川流域の水利

姉川流域の水利

西野水道の大工事

湖北の農事文化04湖西地域

湖西の水利マップ

安曇川流域の水利施設

鴨川流域の水利事業

いまでも残る条里地割

淡海湖築造の苦労あとがき

東京・千葉

■この2週間、ブログを全く更新できていません。ご覧くださっている皆さん、申し訳ありませんでした。おでんと「びわ100」の次は、東京・千葉に行って来た時のことです。

■先月の24日、東京に行ってきました。東京駅について、まずしたこと。それは、丸の内の地下街にある「インデアンカレー」に行って昼食を摂ることでした。「インデアンカレー」は関西が本場。以前は、老母の介護のために大阪の街をよく通過していたこともあり、度々、「インデアンカレー」を楽しんでいましたが、老母が滋賀県の老人ホームに移ってからは、あまり大阪に行く用事がなくなり、ついでに「インデアンカレー」を楽しむチャンスもなくなってしまいまっていたのです。甘くて辛い「インデアンカレー」堪能しました。

■「インデアンカレー」の後は、丸ビルの中にある、日本郵便株式会社と東京大学総合研究博物館が協働で運営をおこなう公共貢献施設「インターメディアテク」を見学しました。この「インターメディアテク」には、東京大学が明治1877年の創学以来、「蓄積に蓄積を重ねてきた学術文化財」が常設されています。展示に用いられているケースやキャビネットは、その多くが教育研究の現場で実際に使われていたものなのだそうです。実際に見学した時の印象ですが、内部は「博物学」という言葉がぴったりの雰囲気でした。しかし、この施設の狙いは、「博物学の全盛期であった19世紀から高度情報化を実現した21世紀まで、三世紀にまたがる時代を架橋すること」にあるのだそうです。東京駅のあたりで時間があるときには、見学されることをお勧めします。

■ところで、なぜ東京に行ったのか…なんですが。もちろん、「インデアンカレー」ほ食べるためではありません。目的は、2つありました。ひとつめは、先日開催された研究集会「持続可能な暮らしを求めてー地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える」でお会いした、日本獣医生命科学大学に桑原考史さんからいろいろご教示いただくことです。桑原さんからは、農業経済学分野の生物多様性と農業、環境保全型農業に関する研究動向に関して有益な情報を提供していただくことができました。どうしてこのような関心を持っているのかといえば、滋賀県で展開されている琵琶湖の「魚のゆりかご水田」プロジェクトを、もっと広い「野生動物と農業」という文脈の中に位置付けてみたいからなのです。近いうちに桑原さんを、滋賀の「魚のゆりかご水田」の現場にご案内することになるだろうと思います。また、来月は、対馬に行く予定です。ツシマヤマネコと農業との関係に注目してお話しを伺ってくる予定です。これが、ひとつめの目的です。もうひとつの目的は、千葉の佐倉で開催されている国立歴史民俗博物館の企画展「『1968年』無数の問いの噴出の時代」をみることです。こちらは、歴史社会学的な関心からということになりますが、戦後の社会運動が1968年前後でどのように変化しているのか、そのあたりに強い関心を持ったのです。

■桑原さんから、彼の勤務先である日本獣医生命科学大学でいろいろご教示いただいた後、千葉県に向かいました。せっかく東京に出張したのだからと、晩は、大学オーケストラ時代の後輩と、32年ぶりに会うことにしたのです。小木曽亜土くんです。私が4年生の時の1年生。小木曽くんはホルンを吹いていました。私は楽器の演奏をやめてしまいましたが、小木曽くんは、今でも市民オーケストラで活躍されています。fbで数年前にネット上の再会をしていましたから、今の様子は分かっていました。今は貫禄のあるナイスミドルです。しかし、学生時代はとても細身のおしゃれな学生でした。小木曽くんとは、学生時代の昔話しをしたのはもちろんのことですが、彼の会社のこと、仕事のこと、ご家庭のこと、いろいろお話しを聞かせていただきました。考えてみれば、現役時代、小木曽くんとあまり話しをした記憶がありません。オーケストラということで人数も多いし…。小木曽くんの人柄を知ったのは、むしろfbで再会してからのことかもしれません。彼と再会した場所は、小木曽くん行きつけの市原市のお店です。以前から、小木曽くんのfbにしばしば登場しているお店で、このお店で小木曽くんとぜひとも飲みたかったのです。想像していた通りの素敵なお店でした。今度は、小木曽くんを関西で迎えなければと思っています。

■桑原さんから、彼の勤務先である日本獣医生命科学大学でいろいろご教示いただいた後、千葉県に向かいました。せっかく東京に出張したのだからと、晩は、大学オーケストラ時代の後輩と、32年ぶりに会うことにしたのです。小木曽亜土くんです。私が4年生の時の1年生。小木曽くんはホルンを吹いていました。私は楽器の演奏をやめてしまいましたが、小木曽くんは、今でも市民オーケストラで活躍されています。fbで数年前にネット上の再会をしていましたから、今の様子は分かっていました。今は貫禄のあるナイスミドルです。しかし、学生時代はとても細身のおしゃれな学生でした。小木曽くんとは、学生時代の昔話しをしたのはもちろんのことですが、彼の会社のこと、仕事のこと、ご家庭のこと、いろいろお話しを聞かせていただきました。考えてみれば、現役時代、小木曽くんとあまり話しをした記憶がありません。オーケストラということで人数も多いし…。小木曽くんの人柄を知ったのは、むしろfbで再会してからのことかもしれません。彼と再会した場所は、小木曽くん行きつけの市原市のお店です。以前から、小木曽くんのfbにしばしば登場しているお店で、このお店で小木曽くんとぜひとも飲みたかったのです。想像していた通りの素敵なお店でした。今度は、小木曽くんを関西で迎えなければと思っています。

■大学時代の後輩と32年ぶりに再会した翌日は、千葉県佐倉市にある国立大歴史民俗博物館の企画展「『1968年』-無数の問いの噴出の時代-」を観てきました。企画展の背後には、1960年代後半は「日本の社会運動が、それまでの組織的な問題設定・問題解決の方式から、『個』の主体性を重視する特徴を強く顕し始める転換期」との問題意識があるようです。企画展の前半では、北九州小倉の山田弾薬庫、神戸港第六突堤、湊川高校の「あらかべ」、兵高全学共同闘争会議関連の資料が展示されていました。いずれも自分が少年時代を過ごした地方都市に関係していました。ちなみに「兵高」とは、兵庫県立兵庫高等学校のことです。私の母校になります。そして、湊川高高校は母校と同じ校舎の定時制高校です。戦後日本社会という歴史的な括りが今でも通用するのかどうか私にはよくわからないのですが、今、自分が生きている「現在」までの「来し方」を知る上でとても優れた企画展のように思いました。限られた時間で、大量の展示資料の一つ一つを確認していくことはできませんでした。というわけで、図録を購入。企画展を反芻しながらじっくり読もうと思っています。まあ、こういう企画に心惹かれるのは、自分自身の人生がすでに「歴史化」しているからだろうな…と思っています。

■大学時代の後輩と32年ぶりに再会した翌日は、千葉県佐倉市にある国立大歴史民俗博物館の企画展「『1968年』-無数の問いの噴出の時代-」を観てきました。企画展の背後には、1960年代後半は「日本の社会運動が、それまでの組織的な問題設定・問題解決の方式から、『個』の主体性を重視する特徴を強く顕し始める転換期」との問題意識があるようです。企画展の前半では、北九州小倉の山田弾薬庫、神戸港第六突堤、湊川高校の「あらかべ」、兵高全学共同闘争会議関連の資料が展示されていました。いずれも自分が少年時代を過ごした地方都市に関係していました。ちなみに「兵高」とは、兵庫県立兵庫高等学校のことです。私の母校になります。そして、湊川高高校は母校と同じ校舎の定時制高校です。戦後日本社会という歴史的な括りが今でも通用するのかどうか私にはよくわからないのですが、今、自分が生きている「現在」までの「来し方」を知る上でとても優れた企画展のように思いました。限られた時間で、大量の展示資料の一つ一つを確認していくことはできませんでした。というわけで、図録を購入。企画展を反芻しながらじっくり読もうと思っています。まあ、こういう企画に心惹かれるのは、自分自身の人生がすでに「歴史化」しているからだろうな…と思っています。

妹子神社

■ランニングの練習を再開しましたが、ベテランのランナーの方からは、ただ走るだけではなく、楽しみを持って取り組んでほしいとのご指摘をいただきました。ただ、タイムや距離といった数字に一喜一憂するのではなく、走りながら自然の変化を感じ、風の香りをかぐ…そういった楽しみがランニングはいっぱいありますよ、というご指摘です。ということで、「ランニングにもっと楽しみを付け加えよう」と、先日は「歴史ラン」をしてみました。小野妹子の墓と伝承されている唐臼山古墳と、妹子が祀られている妹子神社を折り返し地点にして走ることにしたのです。一般には、といいますか歴史学的には、小野妹子の墓は大阪府南河内郡太子町にあると言われており、大津の墓については単なる伝承でしかないわけですが、私にとっては、そのようなことはどうでも良いのです。

■大津にある唐臼山古墳と妹子神社は、「びわ湖ローズタウン」の中にあります。JR湖西線・小野駅が最寄の駅になります。もっと正確に言うと、妹子神社のある唐臼山古墳の周りがニュータウンとして開発されたのです。私は鈍感な方だと思うのですが、妹子神社に行くと、そのような私でも何か神々しい雰囲気が伝わってくるように感じがした。すぐに折り返して戻ることをせず、キャップもサングラスも外して、二礼二拍手一礼。きちんと参拝をしました。「ランニングの練習を継続できますように見守ってください…」と祈りました。もっとも、小野妹子は遣隋使として派遣された人です。そのようなこともあり、この神社には、外交官や駐在員の皆さんが参拝されるらしいのです。妹子さんは、ランニングは専門外だろうか…。ところで周りはニュータウンなのですが、その先には、比良山系や琵琶湖が見えました。「小野妹子の墓は、なんて素敵な場所にあるんだ!」と思いました。ニュータウンはもちろん、鉄道も道路も何もない、いにしえの時代の風景を頭の中で想像しました。なんて素敵なんでしょう。

■10分弱ばかり妹子神社で過ごしました。もっと居てもよかったのですが、次の予定がありましたので、ランニングを再開し、自宅に向かって走り始めました。今日は、「ニコニコ・ルンルン♪」なスピードって、どんな感じかを確認しながら走りました。おそらく6分40秒/kmから6分50秒/kmまでのあたりなのだろうと思います。このスピードならば、途中で心肺がきつくなることもありません。また、スピードは落ちてしまうものの、ニュータウンの中の上り坂も、止まらずに走って行けます。脚力と心肺機能も、少しずつ強化されていると信じたいものです。この日のランは13.23km、1017kcalを消費しました。

朽木村古屋の坂本家のこと

■先週の金曜日、ゼミの卒業生である坂本昂弘くん(脇田ゼミ6期生)、そして坂本くんの叔父さまと一緒に呑むことになりました。少しその背景を説明しておきます。昨年の夏、大学の先輩でもある写真家・辻村 耕司さんのご紹介で、朽木古屋(高島市)の「六斎念仏踊り」を拝見することができました。そして、坂本くんと再会し、坂本くんのご一家ともお話しをすることができました。詳しいことは、以下のエントリーをご覧いただきたいのですが、いよいよ坂本家三代の皆さんにお話しを伺うことになりそうです。

■場所は、当然のことながら、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。酒を楽しみながら、叔父さまから古屋での山村の暮らしや、一家で山を降りてからも、家や家産として山を守るために古屋に通い続けて来たことなど、いろいろお聞かせいただきました。坂本くんも、普段、親戚が集まっても、自分のルーツについて詳しい話しを聞くこともなかったらしく、叔父さまの話しを真剣に聞いていました。

■坂本家の皆さんにお話しを伺う準備として、朽木が高島市に合併される以前の1974年に発行された『朽木村史』と、高島史に合併されてから、2010年に発行された『朽木村史』の2つを入手して朽木のことについて勉強をはじめました。良い仕事ができるように頑張りたいと思います。