琵琶湖の水位

▪️このブログのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」です。このタイトルとは関係ない、大学スポーツの投稿ばかいりが続きました。なんですが、これは琵琶湖に関するものです。琵琶湖の水位についての報道です。

「愛土農園」で農作業

▪️今日は、朝10時から暮らしている新興住宅地に隣接する農村、仰木に出かけました。国の「農村型地域運営組織(農村RMO:Region Management Organization)」に採択された「仰木地域共生協議会」の活動の一環で農作業に取り組みました。あいにく、今日の参加者は少なく2人だけでした。私と同じく新興住宅地にお住まいのSさんです。

▪️今日は、朝10時から暮らしている新興住宅地に隣接する農村、仰木に出かけました。国の「農村型地域運営組織(農村RMO:Region Management Organization)」に採択された「仰木地域共生協議会」の活動の一環で農作業に取り組みました。あいにく、今日の参加者は少なく2人だけでした。私と同じく新興住宅地にお住まいのSさんです。

▪️今日の農作業は、タマネギの苗を植えることでした。協議会の会長さんからご指導をいただき、頑張って大量の苗を植えていきました。針金を縛るシノという道具がありますが、あのシノをマルチシートに空いている穴に突き刺して、少し穴を開けてそこに苗を植えていきます。簡単なことなんですが、なかなかコツをつかめませんでした。苗を3/2ほど植えた頃にやっと早く植えることができるようになりました。残りは別の仲間が明日植えてくださることになっています。タマネギの苗って、なんだか頼りない感じなんですが、これがだんだんしっかりしてきて、来春には美味しい玉ねぎが土の中にできる予定です。苗を植えた後は、ひとつひとつの苗にジョウロで水を与えました。頑張って美味しいタマネギになってねと願いを込めて水をやりました。

▪️この畑には名前がついています。「愛土農園」(あいどのうえん)といいます。このあたりの字名が「合土(あいど)」だったので、合を愛にかえて名称にしたというご説明を受けました。「集えるみんなが同じ土に触れ、種や名前を植え付け、収穫を心待ちする”交流農園”」なんです。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も「仰木地域共生協議会」に参加していますが、こういった農作業に取り組む方達の交流が促進していくように、スマートフォンのアプリを開発して提供していくことになっています。今日は、しゃがんでタマネギの苗を植えていたものですから、少し腰を痛めてしまいました。

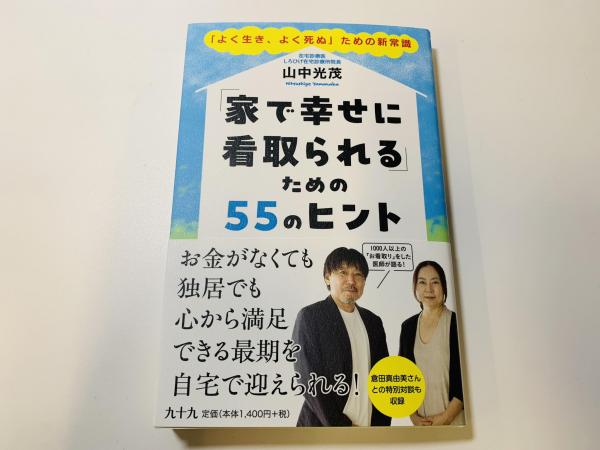

『家で幸せに看取られるための55のヒント』

▪️定年退職1年前には研究室の断捨離。定年退職後は自宅の断捨離に励まねばなりません。できるだけ身軽になって、終活に励みたいと思います。そして、この本のタイトル通りになりたいと思います。ということで、まずは勉強させてもらいます。ただ、残念ながら、スピリチュアルな側面については、この本では触れていませんね。私は、スピリチュアルも大切だと思っているのです。浄土真宗では「後生の一大事」というそうですが、「死後の自分はどこに行くのか」という問題のことです。「死んだらそれまでなんだから、関係ないよ」と思われるかもしれませんね。私は、そう思いませんが。

▪️有名な精神科医の中井久夫さん、そして評論家の加藤周一さんは、人生の最期でカトリックの洗礼を受けられました。また、社会学者の吉田民人さんも仏教に相当傾倒されました。そういえば、学部生の時に農村社会学の講義をしてくださった余田博通先生も、病床でだったと思いますが、プロテスタントの洗礼を受けられたのではなかったかな。中井久夫さんは、洗礼を受けられた理由を尋ねられた時「べんりでしょ」とお答えになったとか。「死後の自分はどこに行くのか」という問題にイメージを与えてくれるという意味で便利なのでしょうか。私には詳しいことはわかりません。ただ、みなさん、自分の最期には、スピリチュアルな支えが必要だと判断されたのではないかと思います。想像ですけど。

▪️以前、在宅診療医の方とお話ししたことがあります。その時に、「お迎え」現象の話が出ました。亡くなる直前になると、すでに亡くなっている人があの世から迎えに来てくれるかのように感知する現象を、「お迎え」というようです。その医師のお話しでは、「お迎え」があった方達は、苦しまずに安らかに亡くなっていったと言っておられました。そして、それは何故なんだろうと私にも聞かれたのです。その時は、龍谷大学に勤務していたかもしれないけれど、まだ仏教のことをあまり勉強していませんでした。今だと、近代主義的・合理主義的な人でも、最期の最期は、自分が消えていくことに強い不安を覚えるのではと考えています。人間は弱い存在です。それが、「後生の一大事」なのかな。スピリチュアル的な面で明確なイメージをもつことは、「後生の一大事」を通過していくことを容易にするのではないのか、そのように思うのです。中井さんが「べんりでしょ」と言ったのは、そういうことなんじゃないのかな。どうやろ。

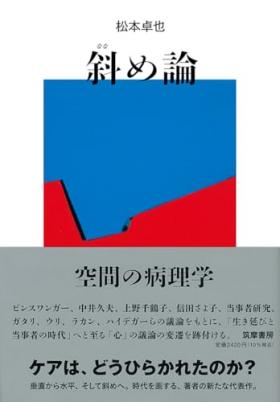

『斜め論』

▪️『斜め論 空間の病理学』の書評。何か困り事を抱えた人びと(他者)に、自分の側から関わっていく(他者へのケア)ときの姿勢。中井久夫さんのいう「ちょっとした垂直性」が気になりました。以前、環境社会学会の編集委員長をしているときに、学会誌『環境社会学研究』で「市民調査」という特集を組みました。その特集の中の蔵治光一郎さんの論文で、一般の市民による「市民活動」(環境調査)を、専門性からズレていて質問されてもちょっと自信がないぐらいの人が手伝うとうまくいって(市民は楽しみを優先している)、バッチリ専門性のある人が手伝うとうまくいかない(科学的な精度を求める)…随分前のことなので記憶が曖昧ですが、そのような話が論文の中に出てきました。きちんと確認していないんですけど。この「斜め論」、「ちょっとした垂直性」というのは、私の研究や実践の文脈では、そういうふうなことに重ね合わせて理解することになります。筆者には「違うよ」って言われるかもしれないな…。もっとも、この本の中に出てくる信田さよ子さんのお話のような迫力は、自分には全くありません。以下は、書評の中の一部。

▪️『斜め論 空間の病理学』の書評。何か困り事を抱えた人びと(他者)に、自分の側から関わっていく(他者へのケア)ときの姿勢。中井久夫さんのいう「ちょっとした垂直性」が気になりました。以前、環境社会学会の編集委員長をしているときに、学会誌『環境社会学研究』で「市民調査」という特集を組みました。その特集の中の蔵治光一郎さんの論文で、一般の市民による「市民活動」(環境調査)を、専門性からズレていて質問されてもちょっと自信がないぐらいの人が手伝うとうまくいって(市民は楽しみを優先している)、バッチリ専門性のある人が手伝うとうまくいかない(科学的な精度を求める)…随分前のことなので記憶が曖昧ですが、そのような話が論文の中に出てきました。きちんと確認していないんですけど。この「斜め論」、「ちょっとした垂直性」というのは、私の研究や実践の文脈では、そういうふうなことに重ね合わせて理解することになります。筆者には「違うよ」って言われるかもしれないな…。もっとも、この本の中に出てくる信田さよ子さんのお話のような迫力は、自分には全くありません。以下は、書評の中の一部。

しかし、臨床的な意味での治癒は、むしろ水平方向において、つまり他者との横のつながりの回復などによって起こるのではないか。このことは、中井久夫が統合失調症患者がその急性期から「共人間的世界(身近な他者との関係)」の再構築において回復に向かうとしたことにも通ずる。ただし中井は、治療者が権威的ではないやり方で患者を導くこと、つまり「ちょっとした垂直性」の必要性に触れていた、と著者は指摘する。

そう、水平方向はケアにおいて重要な意味を持つが、そこには平準化(横並びに埋没させること)に陥る危険も潜んでいる。垂直方向の批判から水平方向の全面賛美に向かうのではなく、「斜め」を目指すこと。ここに、ラ・ボルド病院の実践において垂直と水平の次元を乗り越えようとしたガタリの「斜め横断性」の概念が重ねられる。

安曇川河辺林内の竹林の整備

▪️今日は、特定非営利活動法人「コミュニティねっとわーく高島」さんが取り組まれている「安曇川の河辺林をみんなの森に」の活動の日でした。滋賀県の湖西地域を流れる安曇川沿いの、綾羽工業さんの敷地内にある河辺林を、市民の手で整備して素敵な森にしていこうという活動です。今は人の手が入らず、荒れ果ててしまい、鵜の巨大なコロニーになってしまっています。これをなんとかしようというわけです。

▪️広大な河辺林のうち、竹が枯れているエリアがあるのですが、まずその枯れた竹をノコギリで切り出して、森の中に入っていける通路を作っていくことになっています。切り出した竹は活用します。枝については切り取って、竹チップにします。そうやって人が手を加えながら、生き物の調査も進めていくようです。5年ほどの期間をかけて整備していく予定になっています。少しずつ、参加される皆さんの想いのこもった素敵な森に変わっていくことを楽しみにしています。

▪️こちらの河辺林には車で行くのですが、秋の行楽シーズンということもあり、渋滞に巻き込まれてしまいました。ということで遅刻してしまいました。また、午後から家族が車を使うということもあり、作業は1時間ほどしかできませんでした。残念。良い汗をかかせていただきましたが、最後まで頑張ったみなさんにちょっと申し訳ない気持ちです。電車と徒歩だと1時半ほどで行けるので、これからは車はやめるかもしれません。最寄の駅は湖西線の新旭駅です。新旭駅から綾羽工業さんまでは2kmほどです。天候が良ければ気持ちよく歩けそうです。

▪️ところで綾羽という名前を聞いて、滋賀県民でなくても、高校野球を愛しておられる方であれば、今年の夏の高校野球に出場した綾羽高校を思い出すでしょう。その綾羽高校を設立したのが綾羽工業さんです。綾羽工業さんは繊維会社なので、高度経済成長期の頃は、九州等から集団就職でたくさんの女工さんたちがやってきて、この工場で働いておられました。そして、働きながら勉強して高卒の資格を得たわけです。写真は元々は分校だった建物なのだそうです。今は使用されていません。このようなことを綾羽工業さんの敷地内を歩きながら、社員さんからいろいろ説明していただきました。今はどのような繊維製品を製造されているのですかとお尋ねしたところ、タイヤを強くする繊維であるとか、それから鉄道の枕木も製造されているとのこと。びっくりしていると、「ぜひ、ホームページをご覧ください」ということで、確認しました。合成木材エースウッドスリーパー(AWS)というようです。ガラス繊維強化硬質発砲ウレタンを主原料とする新素材なんだそうです。

▪️ところで綾羽という名前を聞いて、滋賀県民でなくても、高校野球を愛しておられる方であれば、今年の夏の高校野球に出場した綾羽高校を思い出すでしょう。その綾羽高校を設立したのが綾羽工業さんです。綾羽工業さんは繊維会社なので、高度経済成長期の頃は、九州等から集団就職でたくさんの女工さんたちがやってきて、この工場で働いておられました。そして、働きながら勉強して高卒の資格を得たわけです。写真は元々は分校だった建物なのだそうです。今は使用されていません。このようなことを綾羽工業さんの敷地内を歩きながら、社員さんからいろいろ説明していただきました。今はどのような繊維製品を製造されているのですかとお尋ねしたところ、タイヤを強くする繊維であるとか、それから鉄道の枕木も製造されているとのこと。びっくりしていると、「ぜひ、ホームページをご覧ください」ということで、確認しました。合成木材エースウッドスリーパー(AWS)というようです。ガラス繊維強化硬質発砲ウレタンを主原料とする新素材なんだそうです。

神戸マラソンと収穫祭

今日は神戸マラソンの日です。龍谷大学吹奏楽部OB・OGで、親しくさせていただいている前田美寿穂さんと廣瀬貴生さんも走られることがわかっていました。本当は、神戸の街の沿道から応援できれば良いのですが、今日は、前田さんから教えていただいたアプリ「応援navi」を使って応援しました。便利なものができているんですね。

今日は神戸マラソンの日です。龍谷大学吹奏楽部OB・OGで、親しくさせていただいている前田美寿穂さんと廣瀬貴生さんも走られることがわかっていました。本当は、神戸の街の沿道から応援できれば良いのですが、今日は、前田さんから教えていただいたアプリ「応援navi」を使って応援しました。便利なものができているんですね。

▪️おそらく、神戸マラソンを走る選手は、どこかにGPSをつけて走ることになっているのでしょう。地図上をお2人の小さな⚪︎が少しずつ移動していきます。私は神戸出身なので、地図上で移動していくお2人の⚪︎を確認しながら、頭の中に神戸の街の風景が浮かんできて、応援しながら楽しむことができました。もっとも私の頭の中に浮かんでくる風景って、阪神淡路大震災以前の風景何ですけどね。実際には、ビルやマンションだらけだと思います。神戸の中心市街地はタワーマンションがたくさん建設されていますからね。ただ、西の方に進むと須磨や垂水のあたりは、まだ昔の風景が残っているのではないかと思います。

▪️コースは、明石海峡大橋を潜り抜けた後、明石の手前で折り返して神戸の街中に戻ってくることになります。以前は、高い橋を渡らないといけなかったと思うのですが、新しくなったコースでは、平坦な道だったのではないかと思います。それでも、今日は気温が高く、屋外を歩いているのには快適でしたが、フルマラソンを走っている人たちには暑すぎたのではないでしょうか。予想よりも遅いタイムでのゴールとなったようです。暑い中、お疲れ様でした。前田さんは、来月は奈良マラソンが、2月には大阪マラソンが控えています。すごいですね。大阪マラソンで自己ベストが出るように調整されています。頑張っていただきたいです。

▪️さて、アプリでお2人を応援しながら、私はといえば、暮らしている新興住宅地に隣接する農村、仰木で開催された「仰木大収穫祭」というイベントを見学してきました。開催場所は、一般社団法人仰木地区活性化委員会が経営する直売所「わさいな仰木」の敷地でした。仰木の集落内にある様々な団体が出展されていました。食べ物だけでなく、織物や可愛らしいグッズの販売も行われていました。加えて、外部の業者さんのキッチンカーもやってきていました。また、どういうわけか自動車販売会社のブースもあります。警察のパトカーや消防自動車の見学もできるようになっていました。イベントに訪れた皆さんの様子を拝見しながら、買い物もさせていただきました。餅まきや抽選大会もあります。去年はお米があたりましだ、残念ながら、今年は抽選には当たりませんでした。(持病のこともあり糖質制限をしていることもあり、ご飯はいただくわけにはいかないので、昨年当たったお米は親戚にプレゼントしました)。写真は、「わさいな仰木」から撮った比良山系です。写真ではあまりわかりませんが、山の上の方は紅葉しています。

▪️さて、アプリでお2人を応援しながら、私はといえば、暮らしている新興住宅地に隣接する農村、仰木で開催された「仰木大収穫祭」というイベントを見学してきました。開催場所は、一般社団法人仰木地区活性化委員会が経営する直売所「わさいな仰木」の敷地でした。仰木の集落内にある様々な団体が出展されていました。食べ物だけでなく、織物や可愛らしいグッズの販売も行われていました。加えて、外部の業者さんのキッチンカーもやってきていました。また、どういうわけか自動車販売会社のブースもあります。警察のパトカーや消防自動車の見学もできるようになっていました。イベントに訪れた皆さんの様子を拝見しながら、買い物もさせていただきました。餅まきや抽選大会もあります。去年はお米があたりましだ、残念ながら、今年は抽選には当たりませんでした。(持病のこともあり糖質制限をしていることもあり、ご飯はいただくわけにはいかないので、昨年当たったお米は親戚にプレゼントしました)。写真は、「わさいな仰木」から撮った比良山系です。写真ではあまりわかりませんが、山の上の方は紅葉しています。

▪️会場では、「仰木地域共生協議会」の方にお会いしました。今年度から仰木は農水省の「農村RMO」の補助金を受けられるようになり、その受け入れ団体として、昨年度末に「仰木地域共生協議会」を立ち上げたのです。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も参加している事業です。「仰木地域共生協議会」では、隣接する新興住宅地から農業ボランティアを募っており、現在、5名ほどの皆さんが参加されています。「みんなの愛土農園」という名前が付けられています。今日、私もそこに加えていただくことができました。簡単です。LINEグループに登録させて頂いたのです。このLINEグループで農作業に関する連絡が入ってくるようです。また、いつボランティアに入るかを知らせる、つまりシフトですね、そのシフト用のアプリもあるそうです。それについては、後日教えていただくことになりました。

▪️白い花、我が家の庭のカンツバキです。今日、一輪咲いていることに気がつきました。今日は暖かい日でしたが、冬が近づいています。

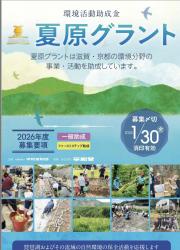

公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」

▪️公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」。2026年度の応募受付期間は、2025年12月1日(月)から2026年1月30日(金)までです。郵送のみの受付、当日消印有効です。「夏原グラント」では、地域で頑張って取り組まれているたくさんの環境活動団体を応援してきました。助成金は、団体の皆さんが使いやすい仕組みになっています。ぜひ、会場での説明会・相談会、オンラインでの相談会に気軽にご参加いただければと思います。選考委員長からのお願いです。詳しくは、こちらをご覧ください。

▪️公益財団法人 平和堂財団の環境活動助成金「夏原グラント」。2026年度の応募受付期間は、2025年12月1日(月)から2026年1月30日(金)までです。郵送のみの受付、当日消印有効です。「夏原グラント」では、地域で頑張って取り組まれているたくさんの環境活動団体を応援してきました。助成金は、団体の皆さんが使いやすい仕組みになっています。ぜひ、会場での説明会・相談会、オンラインでの相談会に気軽にご参加いただければと思います。選考委員長からのお願いです。詳しくは、こちらをご覧ください。

▪️この「夏原グラント」には、2014年から選考委員に就任しました。選考委員長であった仁連孝昭先生がご退任になられたことから、役不足ですが、今年の4月から選考委員長に就任いたしました。10年以上この「夏原グラント」の選考委員を務めさせていただき、いろいろ思うことがあります。助成をさせていただく団体間に、協働や連帯の契機が生まれてきてほしいなあということです。今年の夏に、夏原グラントでは市民環境講座を開催しました。選考委員から毎年2人の委員が講師となって講座を受け持つことになっています。今年は、私の番でした。講演のタイトルは「助成団体間の連帯を深めていくために」にさせていただきました。「夏原グラント」自体も、次のステップに進み、発展していってほしいという思いがあるのです。

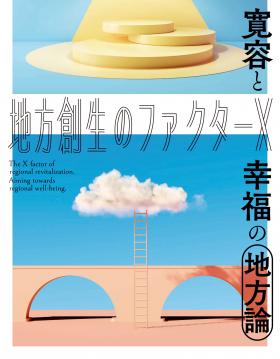

「地方創生のファクターX寛容と幸福の地方論」

▪️朝日新聞の「連載 8がけ社会」の記事に関する情報が、朝、メールで届きました。さっそく拝見すると、「「仕事がないから故郷に戻らない」は本当か 全国調査で見えた答え」という興味深い報告書のことがニュースになっていました。「LIFULL HOME’S 総研」による「地方創生のファクターX 寛容と幸福の地方論」という報告書をもとにした記事でした。大学に行き、授業のあと、大学の図書館にある朝日新聞のデータベースで記事の全体を読んでみました。

▪️朝日新聞の「連載 8がけ社会」の記事に関する情報が、朝、メールで届きました。さっそく拝見すると、「「仕事がないから故郷に戻らない」は本当か 全国調査で見えた答え」という興味深い報告書のことがニュースになっていました。「LIFULL HOME’S 総研」による「地方創生のファクターX 寛容と幸福の地方論」という報告書をもとにした記事でした。大学に行き、授業のあと、大学の図書館にある朝日新聞のデータベースで記事の全体を読んでみました。

▪️地方からの若者転出に関して、地方には仕事がないからということが理由にあげられますが、「LIFULL HOME’S 総研」の島原万丈さんたちは、県民所得も低いなど経済関連の指標はいずれも高くなくても、Uターンする割合が高いのは、なぜなのかを探っておられます。経済指標だけでは説明できない状況を、さまざまなデータを分析することで、Uターン意向を左右する要因を探られました。その結果、浮かび上がってきたのが「寛容」です。

▪️「寛容」とはなにか。島原さんは、次のように説明されています。

言い換えれば他の可能性を認めるということ。「こうでなければいけない」と決めつけない。物事の解釈に幅を持ち、そうじゃない可能性を考える。その「余白」が大事なんです。

例えば、女性はこうじゃなきゃいけないとか、若者はこうなんだって決めるから社会が不寛容になってくる。そういうことが嫌で故郷に戻らない人は多かった。今だって地方で自分たちのライフスタイルにモヤモヤしている人たちはいる。だから報告書を出したとき、「寛容性」という言葉にしたことで納得する人がたくさんいました。

▪️この「寛容性」に関わる話ですが、「東北地方の若い女性が東京に転出するのは、女性たちが生まれ育ってきた地域が、個々人の生き方に関して上の世代の価値観を押し付けてくるから」ということをXで読んだことがあります。そのことと、島原さんたちが指摘する「寛容性」の問題は重なっていると思います。「地方創生のファクターX 寛容と幸福の地方論」の概要ですが、以下の通りです。

地方創生をテーマにした今回の調査研究では、47都道府県の在住者へのアンケート調査を実施し、各都道府県の「寛容性」の気風を測定しました。同時に東京圏に住む各道府県出身の若者の意識調査も実施し、分析の結果、各地域の「寛容性」と地域からの人口流出意向・東京圏からのUターン意向の間に密接な関係があることが分かり、地域の「寛容性」がこれまでの地方創生政策が見落としていたファクターXであるという結論に至りました。地方創生の重要な指標として「寛容性」に注目することを提案します。

また、近年さまざまなシーンで注目度が高く、今後の地方創生議論の中でも不可欠になると思われる「幸福度(Wellbeing)」の実態についても都道府県別に把握し、今後の議論の材料として発表いたします。 2021.09.15

▪️報告書のなかでは、「問題は若者の転出が多いことではなく、外の世界で新しい技術や知識を学んだ優秀な若者が戻って来ないことにある。あるいは、生まれ故郷にこだわらず自分の能力を発揮する場所を探している若者が、その地域を選んでくれないということにある」という指摘がなされていました。大切なご指摘かと思います。この報告書のテーマともかかわることで、卒業論文を執筆しようと考えている学生さん2人に、さっそくこの新聞記事と報告書のことをメールでお知らせしました。

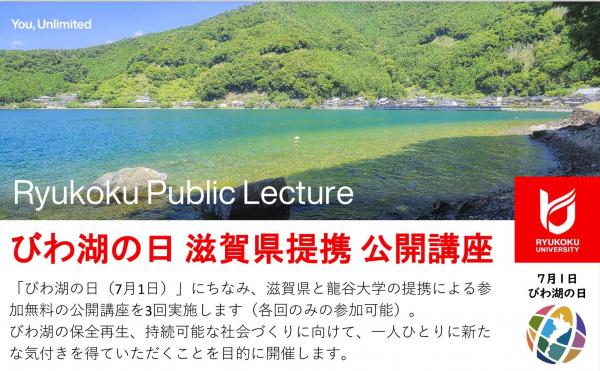

「びわ湖の日 滋賀県提携公開講座」

▪️勤務している龍谷大学は滋賀県と提携して「びわ湖の日 滋賀県提携公開講座」を実施しています。今年は3回開催されました。今日、3回目。その講師としてお話をさせていただきました。対面では10人、オンラインでは50人の方達が申し込みをしてくださいました。だいたいこのような講座を受講されるのは、自分のような高齢者の方が多いのですが、今日は、対面で2人の大学生が参加してくださっていました。

▪️講演が終わった後に少しお話をさせていただきました。大学生のお2人は兵庫県出身で、保育園の時からの仲良しなのだそうです。お1人は、龍谷大学文学部の学生さんです。もうお1人は、関西学院大学文学部の学生さんでした。学部こそ違いますが、私と同じ関学の同窓生ですね。今日は、龍大の幼馴染の下宿に泊まって、講演会に来てくれたのだそうです。若い後輩の方に講演を聞いていただき、とても嬉しかったです。

▪️ちなみに、私が主催者側からいただい講演の題目は、「びわ湖と共に!未来を紡ぐエコライフの挑戦」というものでした(ちょっと、恥ずかしいですが…)。50分という短い時間の公演で、少し50分をオーバーしてしまいました。授業は90分で、身体にその感覚が染み込んで意するものですからwww。とはいえ、良い感触の講演会になりました。ありがとうございました。

▪️じつは、今日は100kmウルトラウォーキング「BIWA100」の大会当日でした。しっかりエントリーしていたのですが、うっかりしてダブルブッキングをしてしまいました。当然、仕事の方を優先しなくてはいけないので、残念ながら100kmを歩くことができませんでした。龍谷大学吹奏楽部OBで友人でもある上道 郁夫さんと一緒に歩くはずだったのですが…。もちろん、このダブルブッキングのことは上道さんに伝えてあります。上道さんは、現在、頑張って近江八幡市の辺りを歩いておられます。明日の早朝、瀬田川のあたりからゴール(浜大津)まで一緒に歩かせていただくことにしています。

「全日本吹奏楽コンクール・大学の部」の結果

本日、りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館にて開催されました第73回全日本吹奏楽コンクールにて、龍谷大学は金賞を受賞いたしました。

ご声援いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

部員一同、より一層精進して参りますので、今後とも龍谷大学吹奏楽部をよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/rCPpuUBaaH— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) October 25, 2025

▪️龍谷大学吹奏楽部、昨日の全日本吹奏楽コンクールで、金賞を受賞しました‼️応援いただいた皆様、本当にありがとうございました。龍谷大学吹奏楽部は、今回で6回連続金賞受賞です。私が部長を務めることになった2019年(2020年はコロナで中止)、2021年、2022年、2023年、2024年、そして2025年、6年連続です。2023年までは部長を務めたので、その頃は、本番前に、コンクールが開催されるホールの比較的近くの別のホールを借りて行う練習(ホール練習)にも参加して練習の様子を見学してきました。いつも思いましたが、最後の集中力は素晴らしいものがありした。昨年は、北海道でコンクールが開催されましたが、実際に演奏を聴かせていただきました。今年は、京都から応援をしました。一つ前の投稿にも書きましたが、中平了悟さんのご法話を聴聞させていただいていたので、オンラインも聴くことができませんでした。でも、今や部長ではないので、こうやって少し距離を保って応援することが良いのかなとも思っています。

▪️関西から出場したのは、龍谷大学と立命館大学でした。昨年同様、両校とも金賞受賞と思っていましたが、結果は違っていました。また、福岡県の2大学が金賞を受賞したことを、私としては素晴らしいことだなと思っています。大学の部に、新しい動きや流れが生まれてきているのかもしれませんね。今年は、金賞が6校、銀賞が3校、銅賞が6校でした。金賞が多い年になりました。審査員の先生方の評価に、広がりがあったのかもしれません。それはともかく、金賞同士の細かな評価についても教えてもらいました。龍谷大学吹奏楽部、立派な成績でした。絶対に金賞を受賞すると信じてはいましたが、はっきり結果が出て、安心しました。指揮をされた音楽監督の若林義人先生、ありがとうございました。お疲れ様でした。若林先生は、明日も市民バンドである大津シンフォニックバンドの指揮をされると聞いています。本当にお疲れ様です。

▪️金賞受賞の結果を、仲良しの龍谷大学吹奏楽部のOB・OGのお二人と知ることができました。京都駅近くの居酒屋で祝杯をあげました。写真は、若林監督に送ったお祝いの動画メッセージをスクショしたものです。お2人とは、音楽以外にも、仏教のお話などすることができました。私がアイデアとして持っている「マイ坊主」のことも聞いてもらいました。すごく反応していただけたので、とても嬉しかったです。