木浦からソウルへ

◾️韓国出張の話し、まだ残っていました。8月11日(土)、日本に帰国しました。2泊3日の慌ただしい韓国出張でしたが、無事に自分の役目を終えられたので、安堵しました。帰りは、まず木浦(モッポ)駅からKTXでソウル駅まで移動しました。その後は、空港鉄道「A’REX」で仁川国際空港まで移動ということになりました。行きと同じルートです。そして帰りも、行きと同じく韓国の中央大学大学院の張さんが一緒でした。張さんの提案で、「A’REX」に乗る前に、ソウル駅に隣接する「旧ソウル駅」を見学することになりました。鉄道好きの私のために、いろいろ気を使ってくださったのです。韓国は年寄りが大切にされるな〜と思いました。上の写真は木浦駅で撮ったものです。手前は、「KORAIL」(韓国鉄道公社)の子会社「SR」(鉄道運営公社)の高速鉄道です。そのむこうは、新しい「セマウル号」です。

◾️ソウル駅に到着してすぐに駅構内の食堂で昼食を摂りました(最後の韓国料理、プルコギの鍋だったよに思います…)。その後、「旧ソウル駅」を見学しました。東京駅を設計した辰野金吾の弟子である塚本靖の設計です。東京駅と大きさは規模は違いますが、雰囲気は似ていますかね。

この駅について、以下のような解説を見つけました。

復元工事を終えて2011年8月9日にオープンした旧ソウル駅が、「文化駅ソウル284」として、1925年完成当時の姿に戻って私たちの前に帰ってきました!「文化駅ソウル284」という名称は、文化・アート交流の中心を担う文化ステーション+史跡第284号という意味で、一般公募で採用されたもの。なので、ナビもこれからは「文化駅ソウル284」と呼ばせてもらいますね!現在は入場料を払うと中に入って自由に見学できるほか、さまざまなイベントが行われることもあるこちら。旧ソウル駅の歴史紹介や復元事業に関する資料展示もありますし、なんといっても建物そのものが見る価値大。場所はソウル駅のすぐお隣。

◾️この解説の通り、ここは展示場にもなっているんですね。この日はアートの展示が行われていました。文在寅大統領の北朝鮮に対する政策とも関係しているのかもしれませんが、韓国が北朝鮮に支援して建設した開城工業団地がテーマです。ハングルが読めないので、深くは理解できませんでしたが…。その外では、大きなシュピレコールと勇ましい音楽が鳴り響いていました。逮捕された朴槿恵前大統領や、その父である朴正煕や李承晩を熱烈に支持する保守派の高齢者の皆さんです。アメリカの星条旗と韓国の太極旗が振られていましたから、韓米関係の強化も含めて、文在寅大統領とは北朝鮮に対する真逆の政治的なスタンスを志向されているのだと思います。この旧ソウル駅前や市役所前が、政治的アピールをするための重要な場所になっているようです。この駅前の広場には、独立運動家である姜宇奎(カン・ウギュ)の像もたてられれいます。「場所」に蓄積された「歴史的な力」のようなものを感じます。だからこそ、この場所で政治的なアピールが行われているのかもしれません。そのような保守派のアピール活動の足元を見ると、鉄道開業100年を記念する大きなプレートがはめ込まれていました。「鉄道」、「権力」、「歴史」。この3つは、深く関連しているように思います。

韓国での食事

◾️8月9日から11日まで、韓国に出張してきました。韓国の環境保全に取り組む韓国の各地域のNGOや、河川の環境保全に関心のある市民の皆さんがたくさん集まる「2018 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム」のなかのシンポジウム「統合水管理のための面点汚染源の管理政策と住民参加方法」で報告をするためです。

◾️木浦(モッポ)に到着した9日の夕刻は、街中のシーフードのお店に夕食を食べに行きました。この土地の有名店です。今、旬のものをいただきました。「二べ」の刺身です。この魚はスズキの仲間で、関東では「イシモチ」、関西では「グチ」と呼ばれるようです。この刺身を、サンチュやエゴマの葉に乗せて唐辛子やニンニク、味噌やその他の調味料を加えて、丸めて口の中に放り込みます。美味しい!! もちろん、ビールや焼酎もいただきました。写真のお2人は、向かって左が韓国の中央大学大学院生の張さん。右が今回お世話になっている韓国のNGOのスタッフである金さん。金さんには、これまでも韓国の面源負荷(ノンポイントソース)に関するシンポジウムで報告する際にはお世話になってきました。

◾️話しはかわりますが、私を木浦まで案内してくれた張さんは、独学で日本語を勉強している人です。きっかけは、日本のゲームやドラマだと言っていました。ただ、難しい話しになると会話ができなくなるので、その場合は、「現代的筆談」で行いました。私が、Googleの翻訳昨日で日本語をハングルに翻訳し、張さんはご自分のスマホのアプリに韓国語を話して日本語に翻訳する。これが結構役に立つんですね。驚きました。すごいな。10年後はどうなっているでしょうね。

◾️こちらの写真は、10日の夕食です。フォーラムに参加した方達が、テーマごとに分散してバスに乗って木浦市内のツアーに出かけました。私たちのグループではツアーのあと、街中のシーフードの食堂で夕食をとりました。メインは海鮮ピビンパップ(ビビンバ)で。シーフードと野菜と甘辛い調味料を和えた具をご飯の上に乗せて、スプーンで搔き回します。何度も何度も、ご飯が真っ赤になるまで搔き回します。「こんなものかな」と自分で適当な量を乗せて混ぜていると、横に座っておられたフォーラムのスタッフの方から、「それでは少ないです。もっとたくさん入れないと美味しくないですよ」とアトバイスをいただき、さら具を乗せて、再度搔き回しました。真っ赤です。この海鮮ピビンパップ以外にも、煮魚や焼き魚、そしてキムチが出てきました。美味しくいただきました。

◾️最終日、11日の昼食はソウル駅内の食堂でいただきました。この食堂は入口が2つあるんですが、中は繋がっています。左は日本風のメニュー、右は韓国料理のメニュー。一緒にいた張さんと私たちは、韓国料理を頼みました。メニューは限られているのですが、その中から、プルコギ鍋とでもいうのかな、そんな感じの料理を選びました。張くんのお勧めでもあります。これが最後の韓国料理になりました。

◾️毎日、毎食、唐辛子の効いた韓国料理ばかりを食べていたので、口は大丈夫ですが、消火器はかなりびっくりしています。それから出口も…。もう少し滞在していれば、慣れてきたのかもしれませんね。鍋の前には、三種類のキムチが。これについては、お代わり自由なんですね。ところで、周りを見回すと、日本風のメニューを楽しんでいる人たちがかなりいました。横には、若い兵隊さんが3人座っていましたが、天ぷらうどんや蕎麦でした。トンカツを食べている人もいました。こちらでは、トンカスと発音しますけど。それから、老人3人組は、ざるそばを食べておられました。わさびの色は、思い切り緑なんですよね〜。現代韓国社会の食文化、なかなか奥深いです。次回、韓国を訪問する時は、もう少し時間をかけて滞在したいと思います。

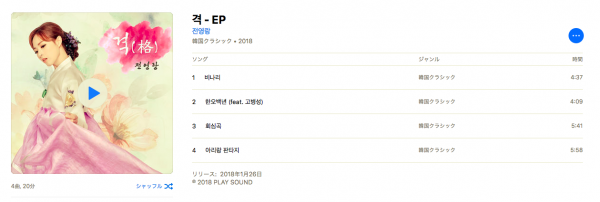

전영랑

◾️8月9日から11日まで、2泊3日の駆け足での韓国出張でした。さすがに少し疲れました。若い時のようにはなかなかいきません。帰国後は、すぐに仕事に復帰できず、少し休憩させてもらいました。

◾️さて、往復ともにアシアナ航空を利用しましたが、帰国の際の機内の中では、少し疲れてしまったのか読書する気力が湧かず、機内サービスによる音楽を聴くことにしました。せっかく韓国に行ったのだから、韓国伝統音楽というジャンルの中で聞いてみることにしました。たまたま、一人の女性歌手が目に入りました。「전영랑」という人です。アシアナ航空の機内サービスではジョン・ヨンランとカタカナで表記してありました。正確には、ちょっとチョンに近いジョンかな。聞いてみると彼女の歌声が心に染み込んでくるようで、非常に感動しました。もちろん、歌詞はわからないんですけどね。こういうのは、「たまたま」「偶然」の出会いが大切です。

◾️アシアナ空港のサービスでは歌手の名前がカタカナになっていましたが、帰宅後、それで検索してもきちんとヒットしません。ということで、韓国で知り合いになったボクさんに、早速、facebookのMessengerを使って相談をしてみることにしました。ボクさんはスマホの翻訳機能を使いながら(私も適宜、Googleの翻訳機能を使いながら)、教えてくださいました。ハングルでは、「전영랑」と書くことを教えてくださったのもボクさんです。

◾️ボクさんによれば、ジョン・ヨンランさんは、忘れられていた韓国の伝統歌を現代の一般の人びと(特に若い人たちかな)に知ってもらうための役割を果たしておられるとのことでした。1983年生まれ。35歳で、まだお若いわけですが、伝統と現代をつなぐチャレンジをされているようです。例えば、以下の動画など、ジャズのグループとのコラボレーションですね。

프렐류드 & 전영랑 “노들강변, 뱃노래, 태평가, 비나리” 재즈와 국악의 만남

전영랑 & Prelude - 비나리(Fly in 날아든다 앨범 중)

◾️同じコラボで、古い韓国民謡「太平歌」を歌っている動画も興味深いです。

[SBS]아침창, 태평가, 프렐류드&전영랑 라이브

◾️こちらは、伝統的スタイル。

전영랑 한오백년 민요

전영랑 소춘향가 대통령상 수상

◾️ボクさんから教えてもらったことですが、この전영랑はさんは、伝統的な民謡にある3つの流派のうちの1つにベースにしておられるとのことでした。明るく、技巧的な歌唱法に特徴があるそうです。これは推測ですが、おそらく、そのような伝統的な歌唱法をベースに、基礎にしておられるので、私のような何も知らない、ハングルがわからないおじさんの心にも、歌声が染み込んできたのではないのでしょうか。もっとも、人よっては、このような技巧が耳障りと思う人がいるかも…です。それはともかく、韓国の伝統的な民謡に関してもっと知りたいと思いました。民謡というか、加えて日本の説経節や浪曲がミックスしたような感じなんでしょうかね。

韓国の高速鉄道「KTX」

◾️8月9日の昼過ぎ、韓国の仁川国際空港に到着しました。この仁川国際空港駅からは、ソウル駅まで空港鉄道「 A’REX」特急で移動しました。ソウル駅の地下4階のプラットホームに到着し、地下2階にあがると、韓国の中央大学大学院の張さんが待っていてくれました。旅慣れない私のために、今回参加した「2018 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム」の知り合いのスタッフの方が、日本語がわかる方を派遣してくださったのでした。張さんの案内があったので、空港鉄道「 A’REX」から高速鉄道「KTX」への乗り越えは迷うことなく無事に行うことができました。張さんに、感謝です。

◾️もちろん、駅でチケットを購入するようなことはありません。もちろん、購入することもできるのですが、張さんはスマートフォンで私のものも含めた2人分をあらかじめ購入してくださっていました。張さんと一緒に遅い昼食を摂った後、16:30発の「木浦(モッポ)」行きの「KTX」に乗車しました。約3時間の電車での移動になりました。写真の若者が張さんです。

◾️ところで、ソウル駅は大きな駅ですね〜。関西人の私は、なんとなく阪急梅田駅を連想します。とはいえ、やはり独特の雰囲気ですよね。KTXについていえば、プラットホームから列車の入り口の段差とか、扉が航空機のように外側に開くところとか…、いちいち反応してしまいました。張さんに、私が鉄道好きであることを話したら、スマホに入っている阪急電車・京都線の電車の写真を見せてくれました。京都に旅行に行った時に撮ったそうです。張さんは「阪急電車は美しいです」と語ってくれました。彼は鉄道ファンではないけれど、外側のマルーン色とか、室内の雰囲気が大変気に入ったようです。

「2018 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム」

◾️8月9日から11日まで、韓国に出張してきました。韓国の環境保全に取り組む韓国の各地域のNGOや、河川の環境保全に関心のある市民の皆さんがたくさん集まる「2018 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム」に参加するためです。私は、このフォーラムのなかのシンポジウム「統合水管理のための面点汚染源の管理政策と住民参加方法」で報告をさせていただきました。上の写真は、その時のものです。帰国後にいただきました。

◾️このシンポジウムには、海外からベトナムの研究者が、そして日本からは私が参加しました。この2人には、それぞれに通訳の方をつけていただきました。私の通訳をしてくださっ方は、韓国人とご結婚された日本人の女性でした。事前の勉強も丁寧にされていたことが打ち合わせでよくわかりましたし、本番でも丁寧に通訳をしていただきました。ありがとうございました。この面源負荷対策に関するシンポジウムでは、韓国の環境庁の職員の方が、韓国の面源負荷対策の全体像と課題を説明されました。また、ベトナムの研究者は、法規制やインフラが不十分な中で、ベントナムではどのような問題が起こっているのか説明されました。私はといえば滋賀県の事例をもとに報告を行いました。

◾️まず、家庭系や工業系の負荷が下水道や国によりも厳しい規制によって琵琶湖の富栄養化が一定抑制されるようになったが、残された農業系負荷が相対的に浮上するとともに、水質だけでなく健全な物質循環を駆動する生態系そのものの状態が問題視されてきていることを説明しました。その上で、水質改善を直接的に意図したものではないですが、「食べることで琵琶湖を守る」を理念とする滋賀の「環境こだわり農業」や「魚のゆりかご水田プロジェクト」といった制度にある、多様なステイクホルダーが参加していく可能性とそのメカニズムを社会関係資本の概念をもとに説明しました。また、社会関係資本を蓄積していくためのポイントに関しても説明しました。

◾️韓国の関係様の皆さんの意見によれば、韓国の環境政策は、どちらかといえばトップダウンの色彩が強く、面源負荷対策には、多様なステークホルダーが不可欠であるとの認識はあっても、それらのステークホルダーが参加・参画する環境ガバナンスに向けての取り組みは不十分で、まだこれからとのことでした。もちろん、日本もけして十分とはいえないのですが、韓国と比較したときに、参考になるポイントがあるのだと思います。そのようなこともあり、私の報告は、環境庁の方やコメンテーターのNGOの皆さんに、大いに関心をもっていただけたようでした。安心しました、

◾️ただし、隣国の環境政策のこれまでの展開過程や現状を系統だって勉強したことがないのですが、ちゃんと勉強しないとなあと反省しました。日韓の環境政策の展開過程の比較研究です。韓国の環境政策はトップダウンの色彩が強い(これは程度の問題でしかありません…)と書きましたが、そのようなトップダウンの環境政策に対して、NGOを中心としたボトムアップな環境運動はどのように対応し、あるいは対立してきたのでしょうか。その点をもっと知りたいと思いました。また、韓国の環境運動と、韓国の第二次世界大戦後の社会構造・政治権力構造のなかで発生した労働運動や民主化運動とは、歴史的にどのような関係にあるのか、その点ももっと知りたいと思いました。私は、もう年寄りの部類に入るわけですが、このあたりをまだもう少し勉強したいと思っています。そのためにはハングルが読めないとね…。まあ、それはともかく。面源負荷に関する韓国での報告は、これで3回目になります。また、韓国からの視察も3回ほど受け入れてきました。相互に学び合う交流を今後も継続していければと思います。そして、そのような交流の中で、ハングルが読めるようになっていけばなあとも思います。

◾️シンポジウムを含め、その日のプログラムが終了した後、シンポジウムでコメンテーターを務めてくださった方や、今回お世話になった方たちと一緒に、軽く「慰労会」を持ちました。韓国の皆さんといろんなお話しをするなかで、たまたま、私が「韓国に鉄道ファン(あえて言えば『鉄道オタク』)は存在しているのですか」という質問をらしたところ、同席していた方たちのうち2人からは、「私は知りません。そんな人たちが、韓国にいるとは思えませんね」という感じの反応をいただいたなかで、お1人だけ「実は、私は鉄道が大好きなんです」と反応がありました。そして、JR九州の魅力や韓国の鉄道の魅力について熱く細かく語り始められたのです。また、「今度、韓国に来るときは『ITX-青春』に乗ってくださいね!!」とも強く勧められました。彼は、ヨーロッパの鉄道情報に関しても、丹念に調べておられるとのことでした。すごいやん。左の写真。私が初めて知った韓国の「鉄道ファン」のボクさんとの記念写真です。

◾️ところで、「韓国に鉄道ファンはいないと思います」と答えた方は、女性の金さんです。「私はソウルに住んでいて、地下鉄を利用するんですが、地下鉄は真っ暗で景色が見えないので、私はバスが好きです」と自分の意見を述べてくださいました。それに対して、「日本にはバスマニア、バスオタクもいらっしゃいますよ」と言ったところ、大変驚かれました(^.^)。「日本では地方をバスで旅行する番組もあるんやで」と説明したところ、大受けでした。その時、「これは、いっぺん奈良交通の『八木新宮線』に乗ってもらわんとあかんな…」と思った次第です。

韓国に出張します

◾️今月の9日から11日まで、韓国の木浦に2泊3日で出かけることになりました。木浦の「国立海洋大学校」で開催される「 韓国 川の日大会 国際河川フォーラム 統合水管理のための面点汚染源の管理政策と住民参加方法」で、琵琶湖の事例を元に「主題発表」というものを行います。まあ、基調講演かな。私の他にも、ベトナムの方による講演もあります。

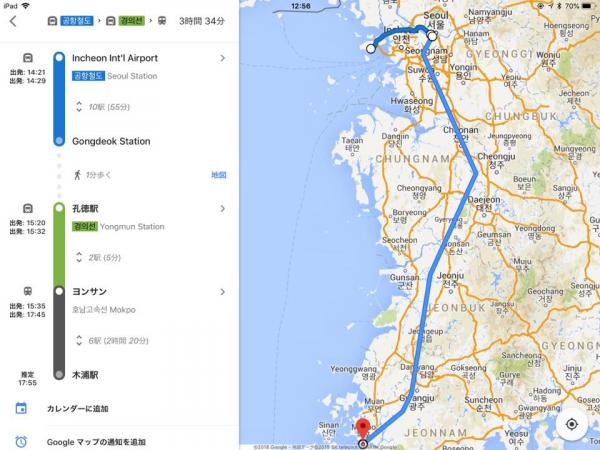

◾️関空から仁川国際空港までは良いとして、問題はその後の鉄道です。どの駅で、どう乗り換えたらいいのかな…。現在、韓国側の方にお尋ねしています。旅慣れないので、こういう時はちょっと不安になりますが、あちらの列車に乗れるのが楽しみ。でも楽しみは、それぐらいかな。すぐに戻ってこなくてはいけないので。木浦に行くためには、まずソウル市内の龍山という駅まで移動するようです。そして、湖南線のKTXに乗るようです。それじゃ、龍山駅までは?ソウル駅まで行き、いったん地下鉄1号線で2駅移動する。これであっているのかな…と不安になってfacebookでつぶやいたところ、高校時代の同級生が、「Googleで調べれば」と教えてくれたので(今や多くの皆さんには常識的なことなのかもしれないけれど…)、やってみたらよくわかりました 。木浦に行くためには、まずソウル市内の龍山という駅まで移動するようです。そして、湖南線のKTX(韓国の新幹線)に乗るようです。それじゃ、龍山駅までは、まずはソウル駅まで行き、いったん地下鉄1号線で2駅移動する…という感じのようです(これであっているのかな)。まあ、こんな感じでして、あまりに頼りない私のことを韓国側の事務局スタッフの方が心配され、ソウル駅で私を出迎えて木浦まで案内してくれる人を派遣してくださることになりました。ちょっと、一安心。というか、情けないおじいさん…です。

Korea AG-BMP Forum The 5th International Conferenceでの報告(3)

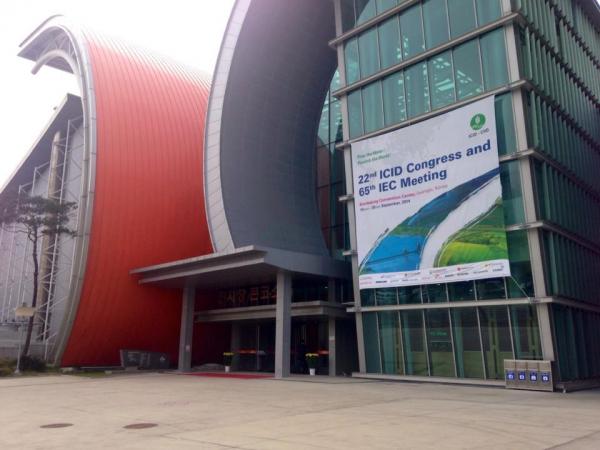

■先日のエントリー、「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conferenceでの報告(2)」で、写真については後で…と書きましたが、韓国でずっとアテンドしてくださったキム・ミションさんから写真をいただき使わせていただくことにしました。今年の「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」は、「2014国際かんがい排水委員会(ICID)」のサイドイベントということもあり、昨年と比較してこじんまりした会議になりました。しかし、こじんまりとはしていますが、コミュニケーションやガバナンスなど、社会科学的なところにテーマがおかれていました。

■キムさんも、facebookに「이번 심포지엄은 내용이 재미있었다. 물, 지식, 기술, 소통, 사회적 자본, 사회학 이론 등 여러가지 내용이 녹아들어있었다. (今回のシンポジウムは内容がおもしろかった。 水、知識、技術、疎通、社会的資本、社会学理論などの色々な内容が溶け込んでいた)」と印象を書いておられました。私自身も、意味のある会議だったと思います。ここでの議論を、うまく次の韓国での取組につなげていければいいなあと思います。

【追記】■写真は、9月18日、韓国・光州市のキム・デジュンセンターです。

今回の韓国の「食」

■今回の「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」の出張、2泊3日の短い旅でした。1日目の昼食は機内食。夕食は、光州市内の韓国家庭料理のレストラン。翌日の朝食と昼食は宿舎となったホテルのレストランで。夕食は光州市内のシーフードの食堂。最終日の朝はソウルのホテルで、昼食は明洞(ミョンドン)のソルロンタンの食堂。こんな感じの食事でした(もちろん、太文字にしたところが「いいね!」です)。

■今回の「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」の出張、2泊3日の短い旅でした。1日目の昼食は機内食。夕食は、光州市内の韓国家庭料理のレストラン。翌日の朝食と昼食は宿舎となったホテルのレストランで。夕食は光州市内のシーフードの食堂。最終日の朝はソウルのホテルで、昼食は明洞(ミョンドン)のソルロンタンの食堂。こんな感じの食事でした(もちろん、太文字にしたところが「いいね!」です)。

■トップの左の写真をご覧ください。2日目の光州市内でいただいた夕食です。韓国の伝統料理…ではないのですが、人気のある料理なのだそうです。特に、ここ光州市は海に近いこともあってシーフードの食事が豊かです。左側の緑っぽい方。これは、海藻(海苔のような感じの海藻なのだそうです)とモヤシやアワビなどのシーフードを、独特のタレで一緒にいためたものです。右側は、同じくシーフード(アンコウのようなゼラチン質を多くもった魚や…謎の海産物…噛むとなかから水分がピュッと口のなかにひろがる)とモヤシを辛いタレと一緒にいたためたものです。うまく説明できていませんね…すみません。それに料理名を聞き忘れました。左側の方は辛くありません。ですから、「まず、こちら(左側)から食べてね」とお店の店員さんに言われました。右側の辛い方から食べると、舌が麻痺して、右側の美味しさがわからない…ということのようです。韓国の方達は、この料理をたいらげたあと、残りのタレにご飯をまぶして食べるのだそうです。いいですね〜。

■こんどは、下の方の写真をご覧ください。こちらは最終日の昼食。ミョンドンのソルロンタンの食堂でいただいたものです。ソルロンタンとは、牛の肉・骨をぐつぐつと煮込んで作った白色のスープ料理です。とても身体によさそう。「滋味」とは、こういう料理のための言葉だなと思うような味です。この食堂では、様々な種類のソルロンタンがあるようですが、私にアテンドしてくださったキム・ミションさん(建国大学大学生命環境科学部大学院博士課程)のおすすめは、写真のソルロンタンでした。朝鮮人参、ナツメ、栗、松の実、ニンニク、ネギやエノキ、それからごっつい牛スジや骨が入ったものでした。キムさんが「疲れた身体には良いですよ」と勧めてくださいました。本当に、身体にしみ込むような味でした。スープを楽しみ、具を食べてしまったあとには、そこにご飯をいれていただきました。これも、ナイス!! です。上の写真の右側をご覧ください。これは、ソルロンタンだけでは足らないだろうからと、キムさんが追加に注文してくれた「唐辛子入りのチヂミ」です。韓国よくご存知の方達は先刻ご承知でしょうが、キムチはサービスです。この食堂では、各テーブルにはステンレス製の小さな箱が備え付けられており、そこのなかに白菜のキムチとカクトゥギ(大根のキムチ)が入れられていました。

■明洞の「ソルロンタン」。今回の韓国出張の最後の「〆の料理」にふさわしい料理でした。非常に美味しくいただきました。

韓国の鉄道

■昨日、韓国の光州市で開催された「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」を終えて、夕方の電車でソウルまで戻りました。ソウルに戻る電車はKTXです。韓国高速鉄道(Korea Train Express)のことです。フランスのTGVの技術を土台にした高速鉄道です。faebookにこの写真を投稿したところ、鉄道に詳しい方達からいろいろ教えていただきました。このKTXもそうなのですが、世界の多くの高速鉄道は、先頭の馬力のある電気機関車が後続の客車を引っ張るという形式なのだそうです。それに対して日本の新幹線は動力を分散化しているので、動力車の重さが軽いため軌道に与える負荷も軽く、軌道の建設コストが抑制されるのだそうです。動力集中方式と動力分散方式、それぞれに長所と短所があるようです。

■トップがそのKTXの「顔」です。これは、一番後ろに連結されてい車両だと思います。たしかに、客室はなく機関車ですね。デザイン的にも、かなりフランスのTGVと似ていますね〜。最高速度は305km/hなのだそうです。ただし、これもfacebookで教えてもらったのですが、「光州駅」から「西大田駅」までは専用線ではありませんので時間がかかります。乗っていても、「普通の特急よりも遅いんじゃない?」と思ってしまいました。しかし、「西太田駅」からソウル近郊までが高速線に入って300km/hを出すのだそうです。しかし、その頃には、すでに外は真っ暗になっていたのでスピードがわかりませんでした。車内の雰囲気もご覧ください。フランスのTGVを土台にしているせいか、なかなかシックな佇まいです。光州駅には、赤い電車も停車していました。これもあとでfacebookを通して電車に詳しい方に教えていただいたのですが、「ITXセマウル号」という今年5月にデビューした特急のようです。

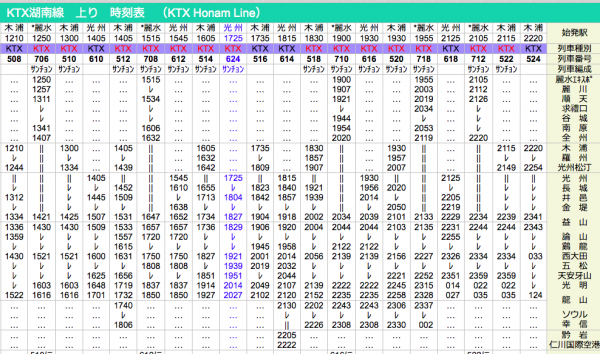

■「KORAIL時刻表の日本語版」に掲載されている時刻表です(このサイトのことも、鉄道に詳しいかたにfacebookで教えていただきました)。私たちは、「光州駅」を18時15分発「KTX614」に乗車しました。ソウル市内にある「용산駅(龍山駅)」には21時20分に到着。約3時間の鉄道の旅でした。車内では、今回の国際会議で受け入れから見送りまでずっとアテンドしてくださったキム・ミションさん(建国大学大学生命環境科学部大学院博士課程)と、ずっと話しをしていました。日本語がおできになる方ですが、普段、日本語を使っておられないので、私の話しの相手をしてかなり疲れてしまったのではないかと思います。キムさん、ごめんなさいね。ちなみに、車内販売で買った缶ビールですが「Cass」です。「カス」と発音します。日本語的にはちょっと??な…という名前ですね(「滓」ですしね)。私の個人的な印象ですが、他のアジアの多くのビールと似ており、さらっとしたビールです。韓国の辛い料理にはぴったりなのかもしれません。

Korea AG-BMP Forum The 5th International Conferenceでの報告(2)

■昨日、韓国光州市のキム・デジュンセンターで開会された国際会議「Korea AG-BMP Forum The 5th International Conference」が終了しました(「2014国際かんがい排水委員会(ICID)」のサイドイベントとして開催されました)。「Communication for good governance in agricultural NPS pollution management」というテーマのもと、韓国のセマング干拓地の事例(H.R.Shinさん、ソウル国立大学)、EUの事例(Guido Saliさん、イタリアのミラン大学)、エジプトの灌漑の事例(Talaat EL-Gamaiさん、国立水環境研究センター)、そして日本の滋賀県のマザーレイクフォーラムや魚のゆりかご水田のこと事例を私が話しました。これらの事例を、「環境ガバナンス」と「ソーシャルキャピタル」、それから「エンパワーメント」の3つをキーワードに説明しました。

■予定の時間を超過してしまい、司会の先生にはご迷惑をおかけしましたが、この国際会議に貢献はできたのではないかと思ういます。感触はとても良かったです。最後のディスカッションでは、環境市民団体の方、地方自治体の研究者の方、国の農村研究センター(農業省の研究機関)の研究員の方や環境省の課長さんも参加されました。興味深い論点がいくつも出てきました。また、韓国の方達が、何に悩んでおられるのかということについても、次第に理解できるようになりました(昨年は、まだそのあたりがぼやっとしてました)。韓国の農村研究センターの方から質問をたくさんいただきましたが、その質問からもそのようなことが窺えました。いただいた質問は、以下のものでした。環境ガバナンスを実行に移すために政府の支援はあったのか。面源負荷に対する認識や生態系に対する関心、さらには農民の行動規範はどのように形成されていったのか。さらには、日本の農水省と環境庁の協力関係はどうなっているのか。そういう点について、質問を受けました。いろいろ環境ガバナンスのあり方を比較してみると、おもしろいことがみつかるだろうなと思いました。ただし、当然のことなのですが、農村・農家といっても、それぞれの社会のなかでのあり方や社会的位置(歴史も含めて)がぜんぜん違っていますので、簡単に比較というわけにもいきません。また、農政との関係でも、同様のことがいえます。

■昨日は、自分の報告に必死だったので(また、他の報告者の英語のスピーチを聞き取り、次々に切り替わるパワポのスライドの英文を読むだけでもかなりエネルギーを使ってしまいましたから…私のばあい)、写真は撮っていません。韓国側のスタッフの皆さんが、あとで送ってくださるということでしたので、写真の掲載については、そのときにさせていただこうと思います。