ひさしぶりの岩手

◾️ひさしぶりに岩手県に出かけました。岩手県の二戸市で開催される「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」に参加してきました。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズと岩手県県北広域振興局が主催するイベントです。このイベントで私は、1時間ほど「地域の幸せを”醸す”ために」という演題で講演をさせていただきました。講演の後は、岩手県県北に広がるカシオペア連邦(岩手県軽米町、九戸町、二戸市、一戸町)で行われている活動報告が行われましたが、そのコーディネーターもさせていただき、多くの皆さんと交流することができました。

◾️ひさしぶりに岩手県に出かけました。岩手県の二戸市で開催される「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」に参加してきました。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズと岩手県県北広域振興局が主催するイベントです。このイベントで私は、1時間ほど「地域の幸せを”醸す”ために」という演題で講演をさせていただきました。講演の後は、岩手県県北に広がるカシオペア連邦(岩手県軽米町、九戸町、二戸市、一戸町)で行われている活動報告が行われましたが、そのコーディネーターもさせていただき、多くの皆さんと交流することができました。

◾️私は、1998年4月から2004年の3月まで岩手県立総合政策学部で助教授として勤務し、その後は龍谷大学社会学部に異動しました。カシオペア連邦とのおつきあいは、2001年から始まります。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズが始めた地域活動への助成事業の審査員を務めるようになったからです。その後は審査員長になり、龍谷大学社会学部に異動した後も2012年まで、この助成事業に深く関わってきました。そのようなこともあり、今回のイベントではご招待をいただいたというわけです。以前は、年に3回、この審査会に関連して岩手県に出かけていましたが、2012年を最後に助成事業が終了した後は、なかなか岩手に行くことができていません。

◾️岩手県には、岩手県立大学総合政策学部に勤務していた6年の間だけしか暮らしていませんが、様々な方たちにとてもよくしていただきました。そのようなこともあり、今回は、二戸の仕事の前後に、以前、お世話になった皆さんにご挨拶をして回ることにしました。

◾️仕事は3月9日でしたが、岩手にはその前日の夕方に入りました。そして、岩手県立大学に赴任するにあたりお世話になった岩手県職員OBの猪久保健一さん、そして岩手県職員の高橋一教さんにお会いしました。美味しい釜石の海の幸と、岩手の酒をご一緒させていただき、楽しい時間を過ごすことができました。岩手県立大学は1998年に開学しましたが、その前年までの段階で、猪久保さんには非常にお世話になりました。開学の前年、開設準備に取り組まれていた猪久保さんには、様々な事務手続きだけでなく、建設中のキャンパスや教員住宅をご案内いただきました。本当に、いろいろお世話になりました。高橋さんには、開学後、総合政策学部の運営でお世話になりました。こうやってお2人にお会いできること、大変幸せなことだと思っています。今日は、開学前後の様々な出来事、東日本大震災の頃のこと、その他諸々、岩手の酒をいただきながら、大変だった時のことや懐かしい出来事についてお話をさせていただくことができました。幸せな時間を過ごすことができました。猪久保さん、高橋さん、ありがとうございました。今度はぜひ関西に遊びにきてください。

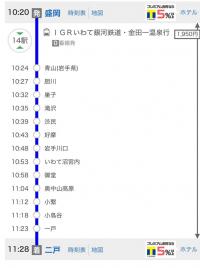

◾️猪久保さん高橋さんと楽しい時間を過ごした翌日、岩手県二戸市で開催される二戸に向かいました。通常であれば、東北新幹線に乗車するところですが、ひさしぶりに「IGRいわて銀河鉄道」に乗ることにしました。懐かしいローカル鉄道に乗ることができました。ちょっと鉄道ファンだということもありますが、「IGRいわて銀河鉄道」に乗れたことに加えて、電車の車窓から見える、岩手県北地域の丘陵が連なる独特の地形と景観、そして雄大な岩手山を楽しむことができました。今年は雪が少なかったようです。それでも電車で北に進むと、あちこちにまだ雪が残っていました。途中には、入会権の研究で有名な小繋も駅にあります。「小繋事件」。大学院生の時代、「所有論」に関心を持っていたことから、この「小繋事件」のことを一生懸命勉強しました。もっとも勉強している頃の若い私は、将来、自分が岩手県にご縁を頂けるようになるとは夢にも思っていませんでしたが…。

◾️二戸の「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」の会場では、かつて勤務した岩手県立大学総合政策学部1期生で、私のゼミの卒業生である曲澤(まがさわ)佳奈子さんがご家族と一緒に会いに来てくれました。彼女の卒業論文は「食を活かしたまちづくり-岩泉町で生きる女性たち-」でした。今は、「IGRいわて銀河鉄道」に勤務されています。曲澤さんは2001年春の卒業されましたが、わざわざお子さんと一緒に私に会いに来てくれタノです。とっても嬉しかったです。曲澤さんは、私が大学教員になって最初のゼミで受け持った学生の1人です(県立ということで、ゼミの人数は国立並み、当時は4人でした。今は私立で20名近くいますが…)。それ以前は博物館の学芸員でしたから市民の方達にお話をする機会はありましたが、学生のゼミでの指導は初めて。多分、自分が大学院の時に受けた教育をモデルに厳しい指導をしたのではないかと思います…。ごめんなさいね。

◾️曲澤さんにお会いした後、彼女を指導していた時のことを思い出しました。就職活動の中で、現在お勤めの「IGRいわて銀河鉄道」での面接が進んでいる時のことです。面接でどのようなことを質問され、どのように答えたかとかいろいろ話してくれました。曲澤さんは、ローカル鉄道を盛り上げるための面白いアイデアを持っていたことがわかりました(それが法律上、実現可能かどうかは別にして)。卒論は農村女性の運営する農家レストランを事例に、その農家レストランが企業化していく際に生じた問題に焦点を当てたものでした。頑張りました。そう、曲澤さんしっかり者なんです。私の印象にしか過ぎませんが、学年の中ではおとなしくおっとりしている感じの女性でした。その雰囲気に隠れたしっかり者の側面が私にはよくわかっていませんでした。「IGRいわて銀河鉄道」に入社されてからは、会社の方のお話によると、そのしっかり者の部分がメキメキと成長していったようです。こういう機会がまたあったらいいなと思います。岩手県立大学の卒業生の皆さん、よろしくお願いいたします。

◾️「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」で講演と活動報告のコーディネートをさせていただいた後、最後の交流会の場に、どこかでお見かけした方がおられました。岩手県職員の大友宏司さんでした。現在は、岩手県環境生活部の部長をされています。私よりも少し年下の方でしょうか。この季節、県議会関連でご多用だったようですが、この日はわざわざ二戸までお越しくださいました。

◾️結果としてかもしれないけれど、今私が地域連携に頑張って取り組むようになっているのは、大友さんの存在が決定的に大きいのではないか…、昨日、大友さんとお話をしていて、改めてそのように深く思うことになりました。県北で地域づくりの活動をされている団体を支えることを目的に、カシオペア地域づくりサポーターズが誕生し、その活動のひとつとして助成事業が行われることになりました。そして、私にその助成事業の審査員をやってみないかとお声掛けくださったのが、大友さんだったのです。大友さんのお話では、私は、最初は引き受けることをやや渋り気味だったそうです。まったく記憶にありません。すっかりその頃のことを忘れてしまっています。大友さん、すみません。おそらく、私が42歳頃の話かと思います。

◾️その後ですが、審査員や審査委員長として、この助成事業に私はドップリと関わることになりました。龍谷大学に異動してからも、この助成事業が終了するまでお手伝いさせていただきました。この助成事業で仲良くなったみなさんにお願いをして、学生達とグリーンツーリズムを体験させていただいたこともあります。そして助成事業に関わりながら、たくさんの人とのつながりが生まれ、じつにたくさんのことを勉強させていただくことができました。もし、大友さんからのお誘いがなかったら、私の人生はまったく違うものになっていたと思います。そのような意味で、大友さんは私の「人生の転轍手」だったのかもしれません。転轍手とは、鉄道の線路のポイントを切りかえる係のことです。大友さんにとっては、単なるお仕事のひとつだったかもしれませんが、私の人生にとっては大変大きな意味を持った出来事だった…そのように思うわけです。「それって、後付けの解釈じゃないの」とのご指摘もあろうかと思います。そうかもしれません。でも、人生って、後からの解釈で成り立っているんだと思うんです。大友さん、本当にありがとうございました。「有り難い」とは、こういうことを言うのかな。

◾️9日に仕事を終えて、その翌日のことになります。最初から、10日は「かつて盛岡に暮らしていた時にお世話になった皆さんにご挨拶をする」日にすると決めていました。ということで、かつて暮らした教員住宅は、盛岡市の北松園という新興住宅地にありました。その新興住宅地の中にある居酒屋「三鶴」さんにお邪魔しました。こちらの「三鶴」さんには、大変お世話になりました。単身赴任なので基本は自炊でしたが、こちらのお店には栄養面で随分助けていただきました。また、お店に集う常連のお客さんたちとも、とても仲良くさせていただきました。私の盛岡時代のとても大切なお店になります。

◾️「三鶴」さんの後は、岩手県立大学ソフトウェア情報学部の教員をされていた伊藤憲三先生に会いにいくことにしました。伊藤先生とは、こちらの「三鶴」で飲み友達だったのです。また、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトでもお手伝いいただきました(このプロジェクトの成果は『流域環境学』(京都大学学術出版会)としてまとめることができました)。「三鶴」のご夫婦に教えていただいたのですが、伊藤先生は県立大学を退職された後、中心市街地に「珈琲BAL」という喫茶店を開店されていたのです。5年前のことだそうです。驚きました。というわけで、「三鶴」のご主人に「珈琲BAL」の近くまで送っていただきました。中津川沿いのマンションの1階にある素敵な喫茶店で、ひさしぶりに伊藤先生とお会いし、非常に美味しいコーヒーをいただくことができました。ありがとうございました。本当に、びっくりです、伊藤先生!! お会いできて、とても嬉しかったです。

◾️「三鶴」さんの後は、岩手県立大学ソフトウェア情報学部の教員をされていた伊藤憲三先生に会いにいくことにしました。伊藤先生とは、こちらの「三鶴」で飲み友達だったのです。また、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトでもお手伝いいただきました(このプロジェクトの成果は『流域環境学』(京都大学学術出版会)としてまとめることができました)。「三鶴」のご夫婦に教えていただいたのですが、伊藤先生は県立大学を退職された後、中心市街地に「珈琲BAL」という喫茶店を開店されていたのです。5年前のことだそうです。驚きました。というわけで、「三鶴」のご主人に「珈琲BAL」の近くまで送っていただきました。中津川沿いのマンションの1階にある素敵な喫茶店で、ひさしぶりに伊藤先生とお会いし、非常に美味しいコーヒーをいただくことができました。ありがとうございました。本当に、びっくりです、伊藤先生!! お会いできて、とても嬉しかったです。

◾️伊藤先生の「珈琲BAL」の後は盛岡前の近くのお店で、大学時代の後輩にあたる木村直弘くん(岩手大学人文社会科学学部教員)と、かつてブログを通じて濃い交流のあった岡本純一くんにお会いして呑むことができました。こちらもとても楽しかったです。岡本くんとは、日常的にfacebookで交流しているので、もう10年以上お会いしていないにも関わらず、なんだかいつもの呑み会のような感じでした。不思議なものですね。岩手に来てから、懐かしい方達にお会いして、本当に幸せな時間を過ごすことができました。元気をいただきました。みなさん、ありがとうございました。また、岩手に来ますね。よろしくお願いいたします。

【追記】◾️「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」では、かつて「NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズ」から助成を受けた二戸市浄法寺町の団体「岩踊坊クラブ(がんしょうぼうくらぶ)」の皆さんと再会しました。二戸市の西部にある二戸市浄法寺町杉沢地区・太田地区の農家の皆さんが1978 年に結成した団体です。この「岩踊坊クラブ」の皆さんから、「ぜひ、今年の夏は学生さんと遊びに来て欲しい、絶対に来て欲しい」とご招待をいただきました。ゼミ生たちと相談して、ゼミ有志と訪問してみるつもりでいます。

第1回「いわて盛岡シティマラソン」

◾️岩手県の県庁所在地、盛岡市を中心にマラソン大会が開催されます。盛岡では、初めてのようです。以前は、けっこう頻繁に岩手県に出張する仕事があったのですが、最近は、岩手県に行くチャンスがありません。ということで、「いわて盛岡シティマラソン」が開催されることも知らなかったのですが、私が岩手県立大学に勤務しているときに交流のあった地元紙「盛岡タイムス」の記者のIさん方から連絡が入りました。この大会を運営する実行委員会は行政と民間双方のメンバーによって組織されているそうで、I さんもこの実行委員会にメンバーなのだそうです。Iさん、ご連絡、ありがとうございました。

◾️おそらく、前日は、お隣の青森県の青森市にいることになると思います。まったくの偶然なんですけど。うまくいけば、青森での仕事を済ませた後、盛岡に移動してフルマラソンに出場できるかもしれません。エントリーは、3月16日の午前10時からです。岩手県民優先のようですが、頑張ってエントリーしてみようと思います。といいますか、その前に、またフルマラソンの出場を目指して練習を積み重ねなければなりません。

記念誌「岩手県立大学20年の歴史と未来」

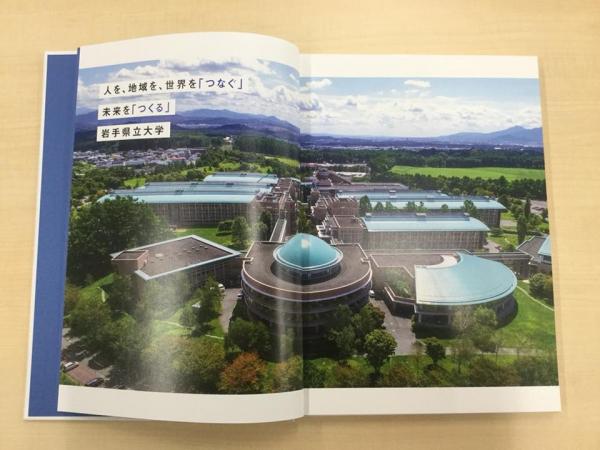

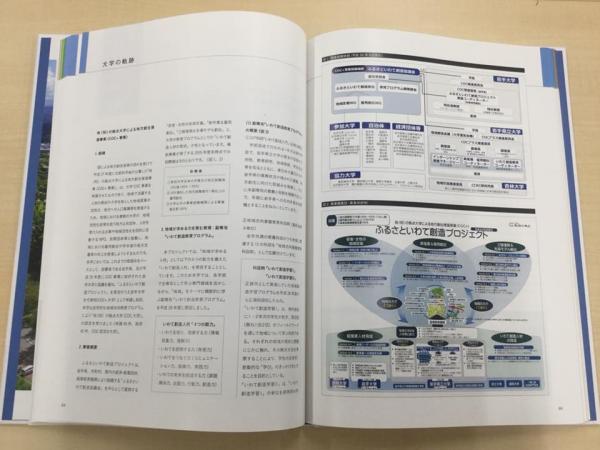

◾️1998年4月から2004年3月まで勤務していた岩手県立大学の「20周年記念誌」が送られてきました。「岩手県立大学20年の歴史と未来」というタイトルです。現在の龍谷大学に異動してからすでに15年目に入っているわけで、かつての職場も私が勤務していたときとは大きく変化しているはずです。とはいえ、私は岩手県立大学が創立された時から6年間しか勤務していないけれど、私にとっては岩手時代のことはとても大切な思い出なのです。

◾️岩手県立大学のキャンパスは岩手県の県庁所在地盛岡市に隣接する滝沢市にあります。私が県立大学に勤務しているときは、滝沢村でした。南部富士とも呼ばれる岩手山の麓の豊かな自然環境の中にあります。大変気持ちよく過ごすことができます。また、訪問するチャンスがあるでしょうかね。岩手もしばらくご無沙汰しています。

2004年の2月21日の送別会

■自宅のリビングを整理していたら、懐かしい画像を焼いたCDが出てきました。2004年2月21日という日付になっています。岩手県盛岡市の街中の居酒屋で開催された、私の送別会の画像でした。私は、2004年4月から龍谷大学に異動することになっていたので、当時、所属していた岩手県立大学総合政策学部・地域政策講座の学生や卒業生が企画してくれたのでした。写真を見ると、地域政策講座の同僚だった教員の皆さんも2人写っています。

■この送別会、確かサプライズの企画だったように記憶しています。送別会の前に別の用事があり、私はその用事を済ませて、盛岡市内の中心市街地にある大きな駐車場に自分の車を止めて、その送別会の会場に向かおうとしていたのでした。すると、駐車場で、どういうわけか地域政策講座の卒業生と出会って驚いたりしたのですが、実は私の送別会のために集まって来ていたのです。もちろん、偶然にあったように卒業生たちは振舞っていました。しかし、サプライズということは、別の理由で盛岡の街中に出かけていたはずです。何か別の理由で私を呼んでいたはずなんですが…。その辺り、思い出せません。サプライズの企画をしてくれた卒業生が、現在は福岡県に住んでいるので問い合わせています(笑)。なんだか、申し訳ない。

■わざわざ、就職した愛知県から駆けつけてくれた卒業生もいました。おそらく、みんなは、私が感動して号泣することを楽しみにしていたと思うのですが、どういうわけか、この時は珍しく私は泣きませんでした。サプライズでびっくりしすぎたのかもしれません。写っている学生や卒業生の皆さん、元気にされているでしょうか。ちなみに、14年前の画像なので、自分の画像を見て当然若いと思うわけですが(当時は45歳)、同時に、顔がぽちゃっとして締まりがないな…とも思います。また、岩手時代の皆さんにお会いしたいものです。

胡桃(くるみ)

■クルミが手に入りました。加入している「東北食べる通信」の昨年の12月号のクルミが届きました。岩手県九戸村にお住いの農家が生産されている手打胡桃(てうちぐるみ)と、岩手県花巻市で生産されたオニグルミです。九戸村の手打胡桃は、「立体農法」により生産されたものです。この胡桃の農場では、胡桃の樹の下に、牛と鶏を放し飼いしておられます。牛は雑草を食べてくれます。除草剤を使わなくても済みます。牛は糞を出しますが、それらは胡桃の肥料となります。そのため、化学肥料も使わなくて済みます。鶏は、胡桃の樹の周りの害虫を食べます。農薬を使わなくて済みます。しかも、牛は牛乳を生み出し、鶏は卵を産みます。このような複合的な関係の中で、安心・安全な国産胡桃を生産されているのです。

■ところで、胡桃が届いたのは良いのですが、我が家にはクルミ割りがありませんでした。急遽、Amazonで入手することにしました。届いたので、早速、胡桃を試食してみた。クルミ割りとはいっても、人形の形をしているわけではありません。胡桃割り人形ってありますけどね。写真のように、ペンチっぽい形をしています。よく見ると、きちんと胡桃の殻を支えるように、先にはスプーンのような受け皿があります。うまく作ってありますね。ほじくる道具もついています(これが役に立つ)。近いうちに、クルミを使って和え物でもしようと思います。

■このクルミには、小さな印刷物が付いてきました。そこに、以下のように書いてありました。

「垢じみし袷の襟よ かなしくも ふるさとの胡桃焼くるにほひす」(啄木)

啄木です!そうか、これは岩手県のクルミですからね!ただし、この歌の意味がよくわかりません。ということで、調べてみました。

単身で東京に出てきて、その後、家族も上京してきて一緒に住むようになるまでの大変な時期を思い返した短歌のようですね。垢じみた袷(あわせ)の襟の匂いと、クルミを焼いた匂い。現代人には、袷というのがわかりにくいのですが、懐かしい、安心出来る、ほっとする匂いなのでしょうか。どんな匂いなのでしょうね。一度、焼いてみようと思います。

豚足

■昨晩は、1人、自宅で夕食を摂ることになりました。こういう時は、普段食べられないものを料理するようにしています(正確には、連れ合いの好みではないので避ける…ということなのですが)。例えば、モツ系だとか、骨つき系だとか、魚のアラ系だとか、そういう食材を使った料理の類です。昨日は、近くのスーパーで豚足を見つけました。もちろん、一応ボイルして半加工してある食材です。これを料理することにした。

■私は神戸出身です。昔はよくJR元町駅の高架下にある台湾料理店「丸玉食堂」で豚足に煮込みを食べていました。当時、つまり私が大学生の頃は、JRではなくてまだ国鉄でした。当時は、「丸玉食堂」は元町に2軒ありました。現在、そのうちの1軒は廃業されています。私がよく行っていたのは、その廃業された方の店でした。「丸玉食堂」では、豚足の煮込みとビールを楽しみました。もちろん、当時はまだ若く、それだけで胃袋が満足するはずもありません。あわせて、台湾風の腸詰や、ローメン(おそらく老麺か)という麺料理を楽しみました。ああ、とっても懐かしいです。当時の神戸の街は、震災前ですから、今では感じられない昔の神戸の雰囲気が濃厚にありました。

■私の場合、豚足というと、この神戸の「丸玉食堂」のことが頭に浮かんでくるのです。台湾料理の店なので、豚足の煮込みも八角などの香辛料も使っていました。もちろん、そのような本格的な台湾料理風の煮込みを作ることは自分にはなかなか難しいことです。ということで昨晩は、圧力釜を使ってそれなりに調理してみました。酒、醤油、砂糖、味醂、ネギの青いところと生姜だけ。和風ですね。時間をかけたので、プルプルの豚足の煮込みができあがりました。豚足はコラーゲンたっぷりです。翌日のお肌もプルプルになるのではないかと思いますが、私の場合は肌よりも、マラソン向けに脚の強化に効いて欲しいなあと思います。まあ、そんな効果は無いと思いますけど。

岩手県立大学総合政策学部3期同窓会

■先週の土曜日、岩手県立大学総合政策学部3期生の皆さんの第2回目の同窓会が、岩手県盛岡市にある「ホテル東日本盛岡」のレストランで開催されました。私は、1998年から2003年までの6年間、総合政策学部地域政策講座に助教授として勤務していたこともあり、この同窓会にご招待いただきました。滋賀と岩手は離れています。遠方ではありますが、「国内研究員をしている今年じゃないと、時間的にも精神的にも余裕がないので、皆さんにお会いできないかも…」と思い、盛岡に出かけることにしたのです。今回の同窓会では、3期生の皆さんはもちろんですが、懐かしい先生方にもお会いすることができました。特に、ご退職された先生方とは、こういう場がないとたぶんお会いすることはできないと思います。

■3期生の皆さんは、現役入学であれば今年で36歳になるのだそうです。社会の中堅として頑張っておられます。総合政策学部の1学年の定員は100名。3期生も100名の仲間がいます。今回も県外・関東方面からの参加者も多数おられたわけですが、5年前の前回と比較して、少し参加者が少なかたったようで(3期生は19人、教員は5人)。前回の同窓会の後、結婚されたり、転職されたりされた方も多数おられます。育児や自分の仕事に必死で、なかなか同窓会に参加できない方も多数おられたのではないかと思います。しかし、このまま同窓会を定期的に継続して開催していって欲しいと思います。私ぐらいの年代になれば、懐かしくなってもっと多くの方達が参加されるようになると思うからです。

■3期生は36歳ですが、結構な皆さんが転職されていました。なかには、一度民間企業に5年間勤務した後、薬学部に入り直して薬剤師になった人もいました。また、岩手で就職していたけれど、東京のIT企業に転職した人もいました。もちろん、ずっと岩手に勤務されている方もおられます。岩手銀行で働いている方がおられました。定期的に滋賀銀行と交流しているのだそうです。滋賀に来て鮒寿司を食べたと教えてくれました。卒業生の皆さん、関西に来られる時は、ぜひ一緒に飲みたいものです。また、関東方面の方達だけで関東支部の同窓会もやっていただければと思います。退職されて、自宅のある東京に暮らしている先生方も多数おられます。

■同窓会の後は、別の会場におられた元同僚の先生方に会いに行きました。この日は、盛岡駅前のサテライトキャンパス(岩手県立大学アイーナキャンパス)で、博士課程の中間報告会が開催されていました。その慰労会が行われていたのです。皆さんお元気でした。私と入れ替わりぐらいで(14年前…)総合政策学部に赴任された関西出身の先生とも知り合いになれました。仲良くしていただいていた先生が来年定年ということで、少し驚いたりもしました。定年後は郷里の青森に帰られるそうです。いつも思いますが、時間の経過は加速度を増していきますね。

■下段右は、ホヤの刺身です。岩手県はホヤの本場です。ホヤは獲れたてが一番美味しく、短い時間で鮮度が落ちていきます。関西では、ホヤ刺に出会うことはまずありません。たまに食べることができても、美味しい満足のいくホヤではありません。今回は、非常に美味しくいただきました

■で、これでお終いかと言えば、さにあらず。私は、総合政策学部にいたとき、盛岡市の郊外にある県立大学の教員住宅に暮らしていました。その教員住宅のそばには「三鶴」という居酒屋があり、そちらのご夫婦には大変お世話になりました。ということで、同じ大講座の同僚だった先生と一緒に、ご挨拶に伺うことにしたのです。ご夫婦ともお元気でした。4年ぶりの再訪でした。遠く離れた岩手に、こうやって、懐かしくお会いすることができる人びとがたくさんいるって、幸せなことですね。また、ありがたいことだと思います。

■今回は3期生の皆さんとの同窓会でしたが、1期生や2期生の皆さんの同窓会にも参加してみたいものです。ぜひ、企画してください。

ゼミ生からいただいた観葉植物

■岩手県立大学総合政策学部3期生の同窓会のご案内をいただきました。この学年、3期生全体でも100名程のこじんまりした学部でした。ちなみに、この学年3期生の私のゼミの学生数は4名だった。国公立は、これぐらいが一般的だろうと思います。現在、勤務している私立大学の龍谷大学と比較すると、4分の1以下の人数ということになります。

■岩手県立大学総合政策学部3期生の同窓会のご案内をいただきました。この学年、3期生全体でも100名程のこじんまりした学部でした。ちなみに、この学年3期生の私のゼミの学生数は4名だった。国公立は、これぐらいが一般的だろうと思います。現在、勤務している私立大学の龍谷大学と比較すると、4分の1以下の人数ということになります。

■3期生とゼミ生とは、岩手県花巻市の大沢温泉の「自炊部」でゼミ合宿をしたことを思い出します。一般には、温泉旅館といえば、宿泊すると料理が出てくるわけですが、比較的な長い期間逗留する湯治客の皆さんの場合は、自分で食事を自炊されることがあります。温泉旅館の中の「自炊部」とは、誰でも泊まることができますが、そもそもはといえば、そのような湯治客を対象としているのだと思います。さて、「ゼミ合宿」なのですが、当時は、女子学生が4名でした。彼女たちよりも「料理力」のある私が、鶏ガラからきちんとスープを取って、車に積んで大沢温泉まで運びました。スープは、当時、行きつけの居酒屋だった「三鶴」(盛岡市北松園)のご夫婦から、業務用の調味料の入っていた空の大きなボトルを頂き、そこにスープを詰めて温泉まで運んのだのです。そして、そのスープで鶏の水炊きを作りました。もちろん、運んだのはスープだけでなくゼミ生たちも一緒になんですが。

■その次の学年、4期生は、私が龍谷大学への異動したため、3年生の時の1年間だけしか指導できませんでした。4年に進級すると、それぞれ別のゼミに移籍することになりました(だから、総合政策学部の脇田ゼミは、3期生まで…)。大変申し訳ないことをしました。写真は、この4期生のゼミ生がお別れにプレゼントしてくれた観葉植物です。随分小さかったのにこんなに大きくな李ました。しかし、観葉植物の世話の仕方がいまいちわかっていなかったので、こんなヒョロヒョロになってしまいました。これまた、申し訳ないわけでして…。でも、頂いてから13年目になります。というわけで、岩手が懐かしく思い出されます。来月開催される同窓会にも出席しようかなと考えています。

【追記】■こうやって写真を撮ったら、鉢の大きさがあまりにも小さすぎるよな…と改めて思いました。自宅にある大きめの鉢に交換しました。鉢の交換は、これで4回目になります。あまりにもヒョロヒョロなので、肥料についてもきちんと考えようと思います。

大災害時の大学対応 岩手県立大学総合政策学部「東日本大震災の危機対応記録」

■今から6年前、東日本大震災が発生した時、私は兵庫県の母親の家にいました。一人暮らしの母はすでに身体が弱っており、毎日ヘルパーさんに来ていただき、炊事や洗濯、そして母の身の回りの世話をしていただいていました。加えて、私自身も、ほぼ毎週母親のところに行っていました。ガソリンスタンドに灯油を買いに行き、屋外に設置された石油ファンヒーターのタンクに灯油を入れること、近くのスーパーで買い物をして来ること、神戸灘生協の個別配送の注文表を作成すること、このあたりが私の仕事でした。

■東日本大震災が発生した時、恐らくは買い物中だったように思います。母の家に帰ると、母がこう大きな声で言いました。「あんた、東北が大変なことになっているで」。母は視力をほとんど失っておりテレビを毎日「聞いて」過ごしていました。そのテレビには、岩手県の宮古市が津波に飲み込まれる様子が映されていました。言葉を失いました。翌日からは、岩手県の二戸市に行く予定でしたが、もちろんそのようなことは不可能になりました。

■私は龍谷大学に赴任する前、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。私が2004年に龍谷大学に異動した後も、2011年には半分ほどの教員が退職ないしは他大学に異動されていたように思います。知り合いの教員の方からは、学生の安否確認を必死になって取り組まれていることが伝わってきました。調べてみると、2016年3月に「「東日本大震災の危機対応記録 プロジェクト 報告書 東日本大震災時における岩手県立大学総合政策学部の 危機対応記録」が発行されており、PDFファイルでも読めるようになっていました。以下が、その目次です。「東日本大震災の危機対応記録」プロジェクトメンバーである、金子与止男、Tee Kian Heng、山田佳奈、島田直明、小井田伸雄、以上5名の先生方によって作成された報告書のようです。金子先生以外は、面識のある方達です。

目次

はじめに

第1章 東日本大震災時の危機対応の記録

第2章 総合政策学部における「教職員」の安否確認

第3章 総合政策学部における「学生」の安否確認作業の経緯と課題

1.在学生の安否確認はどのようにおこなわれたのか

2.安否未確認の学生数の推移

3.安否確認作業の「実施主体」としての学部地震災害対策本部の設置と役割

4.「入学予定者」の安否確認はどうあるべきなのか

第4章 学生に対する経済的措置に関する課題

1.岩手県立大学が発表した措置について

2.他大学の対応

3.他大学の経済支援措置を含め、見えた課題

おわりに

資料集目次

■東日本大震災のような大災害が関西で発生した場合、龍谷大学の教員としては自分はどう行動するのか。このことについては、いろいろ考えて来ましたが、一人だけではもちろん話しになりません。学部として、大学として、どのような対応して行くのか。私自身は、全く情報がありません。本学のどこかに、そのような情報があるのでしょうか。それも知りません。これでいいのだろうか…。ダメです。

■こ報告書の最後には、次のような課題も書かれています。

被災した新入学生としては、入学料が免除されても、生活費等の見込みがなけれ ば入学を躊躇すると思われる。在学生も、やはり授業料が免除されても、生活費等の見込 みがなければ退学を考えるかもしれない。生活費等の支援に関しては、今回のような大規 模災害では多くの団体が奨学金を出して、援助を行っているが、奨学金の申請や選考には 時間を要するため、奨学金が給付されるまでの期間の生活費等を確保する必要がある。よ って、入学を希望している被災地(災害救助法適用地域)の学生に対して、就学の機会を できる限り保証するという観点から、被災した学生が入学金と授業料が免除されるのみな らず生活費等の見込みが立つように、大学は経済的支援体制を整えておく必要がある。

【追記1】■災害と大学…で頭に浮かんでくるのは、内田樹さんのブログの以下の投稿です。「ばかばかしくてやってられるか」というタイプや、自分では目の前の状況に対して何もせず、「大学の瓦礫が片づいた頃にきれいな服を着て教員の仕事をするために現れ」、「震災経験から私たちは何を学ぶべきかとか、震災で傷ついた人々の心をどうやって癒したらよいのか、というようなことを教授会でしゃべる」ようなタイプの教員にだけはなりたくないものです。

「2005年01月18日 震災から10年」(1月17日)

【追記2】■学内にも、災害への対応策をきちんと考えておくことが必要だと思う教職員もおられるとは思いますが、私が知る限り、そのようなこときちんと検討してきたかどうか、よくわかりません。

・学生の安否確認

・教職員の安否確認

・地域への対応

・校舎や施設の確認

・授業の再開はどうするか

・成績はどうするのか

・定期試験をどうするか

・入試をどうするか

・学生への経済的支援はどうするのか

・学生のキャリア支援はどうするか

・災害に備えた様々な物の備蓄

・その他諸々

■それぞれ、被害の深刻度に応じて優先順位も異なりますし、考えればきりがありませんが、あらかじめそれなりの備えは必要だといつも思っています。ということを、3月11日にエントリーするだけでは、ダメですね。本当に。

「盛岡 さんさ踊り」で岩手県立大学が5連勝!!

■岩手県の盛岡市では、8/1〜4まで「さんさ踊り」が行われています。昨日、以前勤務していた岩手県立大学が5年連続の最優秀賞に輝いたとのニュースが飛び込んできました。「サッコラ、チョイワヤッセー」。懐かしいかけ声です。関係者のみなさん、おめでとうございます!! 大学が地域の大きな祭りで、地域の皆さんと一緒になって参加できる…いいことですね〜。

■さっそくYouTubeに動画がアップされています。素人目には、相当練習を積んできておられるようにみえます。迫力がありますね。このなかには、知り合いの先生たちが多数参加されているはずです。先頭の提灯をもっているグループは、大学の幹部の皆さんですね。政治学のS先生、いらっしゃいますね。あと、よくわかりませんが、刑法のI先生が太鼓、地圏環境システム論のT先生が笛、交通工学のM先生が踊り…ああ、懐かしいですね。多様な分野の教員が集まっていた総合政策学部、勤務していたときにも思っていましたが面白かったな〜。どうも、私は、多様な分野の人が集まっている職場の方が、体質的に向いているのかもしれません(ちょっと問題発言だけどね)。閉じたシステムのなかで生きるのは…なかなか。

■ところで、「さんさ踊り」ですが、もともとは江戸時代から城下町である盛岡の近郊地域で踊られていたもののようです。それを観光振興のために現在のようなパレード式のイベントになったのが1978年とのこと。ものすごい迫力です。「さんさ踊り」の詳しい情報は、以下のサイトをご覧ください。