「閉校小学校校歌を歌う会」(岩手県一戸町)

■昨日の2講次は、「地域社会論」の最後の授業でした。後期の授業のまとめと、試験情報について説明しました。授業のイントロでは、このDVDを少しだけ視ました。これは、岩手県一戸町の合併50周年を記念して行われた事業を写したDVDです。「閉校小学校校歌を歌う会」。人口減少・過疎で閉校になった17の小学校(小中学校を含む)校歌を、それぞれの小学校を卒業したさまざまな年代の卒業生の皆さんが合唱大会のように歌う、そのようなイベントです。

■昨日の2講次は、「地域社会論」の最後の授業でした。後期の授業のまとめと、試験情報について説明しました。授業のイントロでは、このDVDを少しだけ視ました。これは、岩手県一戸町の合併50周年を記念して行われた事業を写したDVDです。「閉校小学校校歌を歌う会」。人口減少・過疎で閉校になった17の小学校(小中学校を含む)校歌を、それぞれの小学校を卒業したさまざまな年代の卒業生の皆さんが合唱大会のように歌う、そのようなイベントです。

■合併50周年を記念するイベントなのですが、閉校した小学校の校歌を歌うなんて…と思ってしまいそうですが、それぞれの地域の中心になっていた学校の記憶を大切にしたいという卒業生(住民)の皆さんの気持ちが強く溢れているようにも思えます。悲しいけれど、とても素敵な記念事業だと思います。自分達の地域から学校が消えていく、祖父母、父母、子どもたちと通って卒業していった小学校がなくなってしまう…。何か、心の中から大切な柱が1本抜け落ちてしまうような感じなのではないでしょうか。

■この「閉校小学校校歌を歌う会」のことと関連して頭に浮かんでくることがあります。一戸町の近くにある軽米町でお聞きした話です。私が軽米町を龍大のゼミ生と一緒に訪問したのは、2006年のことです。軽米町でも、学校の統廃合が進められようとしていました。1人の方が私に、「明治時代の政府は、この地域にも分校を建て、教師を派遣し、地域の子どもたちに教育をしようとしたけれど、今の政府は(行政は)、逆に、地域から学校を奪っていっている」と話してくださいました。財政難の中で仕方のないことなのかもしれませんが、地域の皆さんからすれば相当大きな出来事だったのです。

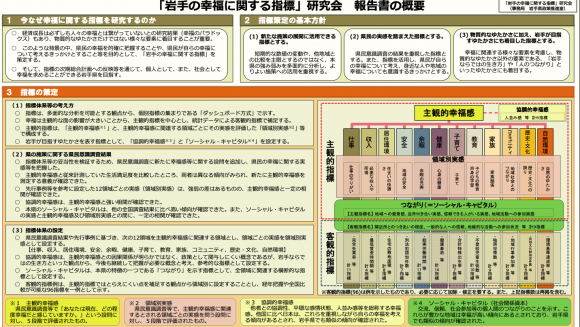

「岩手の幸福に関する指標」

■何度もこのブログで書いてきましたが、私は以前、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。6年間という短い機関でしたが、岩手に暮らしていたのです。多くの方達と友達や知り合いになることができました。昨日、そのような岩手で知り合いなった方のお一人のfacebookを拝見しました。三陸の沿岸地域で「幸福について考えるワークショップ」というのを開催したという投稿でした。県内外から移住してきて1~2年の皆さんが集まってのワークショップだったようです。「どのようなことにしあわせを感じているか」を見つめ直すことを通じて、自分や周りの人がよりしあわせに暮らせるためにできることを考えてみることがこのワークショップの目的だったようです。具体的な中身はわからないのですが、移住した地域のことを褒めすぎるのでもなく、またその反対でもなく、そういう方達の意見を大切にしながら、この地域に暮らす幸福ってなんだろうと一緒に考えることができたようです(半分は、私の想像ですが)。そうなんですよね、しあわせ/幸せ/幸福は、人と人の間に存在するのです。外からやってきた人たちには、そういう地域固有の幸せに気がつくアドバンテージがあるように思います。

■このワークショップのことをきっかけに、いろいろ調べてみると、「岩手の幸福に関する指標」という研究会の報告書がネット上で見つかりました。この研究会のメンバーの中に知り合いが3人おられました。岩手県立大学、それから岩手大学に勤務する社会学者の皆さんです。この研究会の目的ですが、この岩手県長のサイトでは、以下のように説明されています。

岩手県では、県政の推進に当たり、物質的なゆたかさに加え、岩手ならではの生活や人のつながりといったゆたかさにも着目していくことが重要と考え、「岩手の幸福に関する指標」の研究に着手しました。

平成28年4月に有識者で構成される「岩手の幸福に関する指標」研究会を設置し、専門的観点から調査・研究を行いました。

■この研究会の目的が「物質的なゆたかさに加え、岩手ならではの生活や人のつながりといったゆたかさにも着目していくこと」であると知り、私が岩手に暮らしていた頃のことを思い出しました。その頃、岩手県は「がんばらない宣言」をしていた。「頑張らない」とは何事かとの批判もあったようですが、私個人は、「岩手は岩手に暮らす人びと自身の『幸福の物差し』を見つけていきますよ、岩手を遅れているからと外から煽る『幸福の物差し』はいりませんから」という宣言のように感じました。簡単に言えば、「脱・東京一極集中」ということでしょうか。その「がんばらない宣言」と、この研究会「岩手の幸福に関する指標」はつながっているのか、つながっていないのか…その辺りのことはよくわからないのですが、それはともかく、少し時間とって読んでみたいと思います。

報告書(本体) (PDF 2.7MB)

報告書(別冊) (PDF 6.6MB)

概要版 (PDF 338.3KB)

各種データ集 (PDF 1.5MB)

【追記】■この研究会のアドバイザーを務めた広井良典さんのメッセージを以下のリンクから読むことができます。「幸せはローカルから」という発想、幸福度指標が「幸福が十分及んでいない領域や課題を発見」や「地域のポジティブな価値や強みを見つけていく契機になる」という点については、とても共感できるように思います。

私はささやかながら東京都荒川区など日本の自治体での幸福度に関する政策に多少の関わりを持たせていただいていますが、ブータンのいわゆるGNHを含め、諸外国における幸福度指標の策定や関連政策が、基本的には国ないし中央政府が主導する形で展開しているのに対し、日本の場合は、先駆的な意識をもった自治体が自ら独自の幸福度指標を策定するという点が特徴的と思われます。まさに「幸せはローカルから」ということであり、今回の岩手における試みは、(グローバル化の先の)ローカライゼーションという新たな時代の流れを先取りするものと言えます。

実際には、幸福度指標の策定は、①関連の調査を実施することを通じ、幸福が十分及んでいない領域や課題を発見し、政策の優先順位づけにつなげるという役割と、②そもそも自分たちの地域の豊かさや幸福とは何かを考えるプロセスを含め、地域のポジティブな価値や強みを見つけていく契機になる、という役割を持っていると考えられます。今回の岩手県での研究会では、県民意識調査等の丹念な調査・分析やワークショップの実施を通じこれら①②が意義深い形で実現しましたが、同時にこれは、ゴールというより今後の新たな政策展開に向けてのスタートラインに立ったということでもあるでしょう。たとえば30歳代などで生活満足度が相対的に低く、幸福の判断において家計の状況を重視する傾向が高いことは、将来世代を含む「地域の持続可能性」という視点を含め、若い世代への政策的支援が重要課題であることを示唆していると言えます。

広井教授がアドバイザーを務めた『「岩手の幸福に関する指標」研究会』の最終報告書が公表されました(京都大学 こころの未来研究センター)

ドンコ

◼︎毎月、東北各地からその土地で獲れた美味しい農産物・水産物を届けていただく契約をしています。今月は、「ドンコ」が届きました。ドンコ=冬子と書くと、肉厚の立派な干し椎茸を頭に思い浮かべる方が多いでしょう。また、綺麗な小川にいるハゼの仲間の淡水魚を連想される方もおられるでしょうね。流れが緩やかで底が砂地のような場所にいる淡水魚です。でも、今回のドンコは、海の魚です。深海魚です。深海魚だからでしょうか、写真のようにですから、釣り上げると口から胃袋が飛び出しています。このドンコ、東北地方や北海道でこの季節に漁獲される魚です。正式名称は、「エゾアイナメ」というようです。非常に美味しい魚です。水深100mのあたりにいると聞いています。

◼︎一昨日、このドンコが届きました。その日、私は「大津エンバワねっと」の懇親会があり、地域の皆さんと大津の街中で飲んでいました。気分良く帰宅すると冷蔵庫に発泡スチロールの箱が。氷詰めになったドンコでした。すぐに下処理しないと痛むようなので、3枚におろしました。ドンコは肝が美味しいので、丁寧に取り出しました。身は、ネギ・ショウガ・シソと味噌でタタキにしました。このタタキにも少し肝を加えました。ドンコのアラは味噌汁にすることにしました。ネギと豆腐、そしてこちらにも肝を加えました。食べたのは昨日でしたが、ドンコのタタキと味噌汁を大変美味しくいただきました。

蕪栗沼

◾️3月11日(月)、岩手での仕事を終え、お世話になった方達にもご挨拶も済ませ、朝7時の新幹線で盛岡を出発しました。次の目的地は宮城県大崎市の蕪栗沼でした。「ふゆみずたんぼ」に取り組む農家、齋藤肇さんに会いに行ってまいりました。宮城県大崎市にある東北新幹線古川駅で下車し、近くで予約していたレンタカーを借りて、一路、蕪栗沼近くにある斎藤さんのお宅へ。ちょうど春からの農作業に向けてトラクターの整備をされているところでした。普通、滋賀の農家だと、兼業からの収入(サラリーマンとしての給与)でトラクターを買い替えていくわけですが(どなたも、できるだけ長持ちするように整備はされますが…)、斎藤さんの場合は、中古の古いトラクター2台を非常に安く購入して、1台からは部品を取り出し、1台を修繕・整備することで、営農にかかる経費を削減されています。斎藤さんは、若い学生の頃、経営学を勉強されており、経営的に合理的かどうかをきちんと判断した上での対応です。外で働いてお金を稼いでも、その金が農機具に消えていくのならば意味がない。その分を自分は農業に集中したい。農機具にかかる費用を安くすれば問題はない。簡単に言えば、そのような判断でしょうか。だから、斎藤さんは農家なんですが、ご自宅の作業場の一部の雰囲気はどこか自動車整備工場のようでもあります。

◾️そのような作業場の2階に案内してもらいました。今は使われていない部屋があり、そこの窓からは、蕪栗沼に隣接する農地を眺めることができます。ここで、少し脇道に逸れます。地元の「特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶ」のホームページでは、蕪栗沼を以下のように解説されています。

蕪栗沼は、宮城県北部の平野部にある、面積約150ha(1.5平方キロメートル)の低地性湿地です。周辺3つの水田とともに遊水地として整備されており、増水時に一時的に水を貯めることで周囲の家屋や水田を洪水から守っています。国の天然記念物に指定されているマガンの越冬地で、国内に飛来する半数の約7万羽が利用しており、国際的に重要な湿地を保護するラムサール条約に指定されています。

◾️この解説の中にある「周辺3つの水田」の1つが、斎藤さんが交錯している農地になります。また、解説の中では説明されていませんが、蕪栗沼に流れ込む複数の河川が沼の周囲に三角州を作り、そこで江戸時代から戦後直後まで干拓による農地の開発が行われてきました。斎藤さんが交錯している農地も、そのような干拓によってできた農地です。この干拓地の水田に冬期湛水(冬場に水田に水を張る)が行われてきました。この辺りのことを、環境省の生物多様性に関するページで次のように解説しています。

蕪栗沼は、宮城県の北上川水系にある面積約150haの沼です。「沼」といっても大部分はヨシやマコモで覆われている「湿地」で、周辺は沼を干拓してできた水田に囲まれています。

蕪栗沼は、国の天然記念物に指定されているマガンを含めた220種類以上の鳥類のほか、メダカやゼニタナゴなど絶滅危惧種127種も確認されている生物多様性の宝庫です。平成17(2005)年、ガン類のねぐらである蕪栗沼とその周辺の水田が、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約であるラムサール条約に登録されました。周辺の水田では、冬の間に田畑に水を張る「ふゆみずたんぼ」(冬期湛水)を実施し、ガン類のねぐらを分散する取り組みを行っており、これにより農地と湿地の両機能を併せ持つ「農業湿地」という新しい価値観が広まりつつあります。

◾️詳しくは、リンク先の環境省のページにある解説をご覧いただきたいと思いますが、簡単に言えば農家による「ふゆみずたんぼ」の取り組みとマガンがうまく共生する仕組みが生まれたようです。マガンが一箇所に集中していると伝染病が広まる危険性があり、「ふゆみずたんぼ」によりねぐらが分散するとその危険性を低くすることができます。また、マガンをはじめとして渡り鳥が飛来する「ふゆみずたんぼ」では、鳥の糞が良質な肥料になり、雑草等も鳥が食べてくれるので除草剤を使用しなても良いなどの効果があるのだそうです。かつては、稲刈りをした後、農家にとってみれば、干してある稲を食べる害鳥であったマガンと共生できるようになったのです。

◾️話を元に戻しましょう。斎藤さんは、鳥類をはじめとする水田の生物多様性をテーマに掲げて活動している「NPO法人田んぼ」の皆さん、そしと鳥に関心を持つ市民の皆さんと一緒に、蕪栗沼や「ふゆみずたんぼ」に飛来するマガンをはじめとする鳥たちの調査をされています。その調査結果については、鳥類学会で発表されています。大変活発に調査研究も進めておられるのです。斎藤さんは、お宅の作業場の2階を、そのような調査研究の拠点、そして観察基地として改装されるプランを私に説明してくれました。

◾️この後、ご自宅の中二階にある資料館に移動しました。斎藤さんは、民俗学や歴史にも非常に関心があり、こまめに資料をたくさん集めておられます。そのコレクションが、中二階を改装して作った資料館に展示してあるのです。その片隅にある斎藤さんの書斎で、お昼近くまで、なんだかんだといろんな話をしました。普通、社会学者が農家を訪問すると、ICレコーダーで録音しながらノートに記録をとりインタビューをするのでしょうが、今回の場合は、そのようなことは一切せずに、ただひたすらおしゃべりをしました。2017年に、大崎地域1市4町(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)と宮城県、関係団体で組織する大崎地域世界農業遺産推進協議会が申請した「未来へつなぐ『生きた遺産』 世界農業遺産 豊饒の大地『大崎耕土』を育んだ巧みな水管理と水田農業」が世界農業遺産に認定されおり、世界農業遺産になった後のこの地域の状況を、当事者である農家から伺いたかったからです。まだ、このブログで報告できるような段階にはありませんが、世界農業遺産に認定された後のことについて、この大崎地区だけでなく、国内の他の地域も含めて、どのように地域が変化しているのか、あるいはしていないのか、それは何故なのか、もう少し時間をかけて確認をしてみようと思います。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに「日本農業遺産」に認定されましたが、農業遺産の価値を多くの人びとと共有していくためにも、「NPO法人田んぼ」が作成された指標を参考にしながら(きちんとリスペクトをして)、滋賀ならではの指標が作成できのではないのか…、そのように思っているからです。まだまだアイデア段階ですが、いろんな方達と相談をしてみようと思います。スマホやスマホについたGPSが誰でも使えるような時代になってきました。そのようなIT技術ともつなげると、いろんな展開がありそうです。

◾️さて、午後から「NPO法人田んぼ」でお話をさせていただき、そのあとは、いったんホテルに戻り、夕食を斎藤さん、舩橋さん、そしてお2人の友人でもある一條達也さんとご一緒することができました。一條さんの本業はバイク整備工場の経営者ですが、斎藤さんたちとマガンの調査をされています。私のfacebook友達でもあります。一條さんは釣の名人でもあり、お土産にと、ご自身で釣ったアイナメの「とば」をいただきました。鮭とばをご存知でしょうか。秋鮭を半身におろして皮付きのまま縦に細く切り、海水で洗って潮風に当てて干したものです。そのアイナメ版です。魚のビーフジャーキーのようでもあります。いろんな技をお持ちの方達がおられます。斎藤さんも相当ユニークな方だと思いますが、一條さんも負けてはいません。生物多様性とともに、人間多様性も大切だと改めて思いました。

ひさしぶりの岩手

◾️ひさしぶりに岩手県に出かけました。岩手県の二戸市で開催される「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」に参加してきました。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズと岩手県県北広域振興局が主催するイベントです。このイベントで私は、1時間ほど「地域の幸せを”醸す”ために」という演題で講演をさせていただきました。講演の後は、岩手県県北に広がるカシオペア連邦(岩手県軽米町、九戸町、二戸市、一戸町)で行われている活動報告が行われましたが、そのコーディネーターもさせていただき、多くの皆さんと交流することができました。

◾️ひさしぶりに岩手県に出かけました。岩手県の二戸市で開催される「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」に参加してきました。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズと岩手県県北広域振興局が主催するイベントです。このイベントで私は、1時間ほど「地域の幸せを”醸す”ために」という演題で講演をさせていただきました。講演の後は、岩手県県北に広がるカシオペア連邦(岩手県軽米町、九戸町、二戸市、一戸町)で行われている活動報告が行われましたが、そのコーディネーターもさせていただき、多くの皆さんと交流することができました。

◾️私は、1998年4月から2004年の3月まで岩手県立総合政策学部で助教授として勤務し、その後は龍谷大学社会学部に異動しました。カシオペア連邦とのおつきあいは、2001年から始まります。NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズが始めた地域活動への助成事業の審査員を務めるようになったからです。その後は審査員長になり、龍谷大学社会学部に異動した後も2012年まで、この助成事業に深く関わってきました。そのようなこともあり、今回のイベントではご招待をいただいたというわけです。以前は、年に3回、この審査会に関連して岩手県に出かけていましたが、2012年を最後に助成事業が終了した後は、なかなか岩手に行くことができていません。

◾️岩手県には、岩手県立大学総合政策学部に勤務していた6年の間だけしか暮らしていませんが、様々な方たちにとてもよくしていただきました。そのようなこともあり、今回は、二戸の仕事の前後に、以前、お世話になった皆さんにご挨拶をして回ることにしました。

◾️仕事は3月9日でしたが、岩手にはその前日の夕方に入りました。そして、岩手県立大学に赴任するにあたりお世話になった岩手県職員OBの猪久保健一さん、そして岩手県職員の高橋一教さんにお会いしました。美味しい釜石の海の幸と、岩手の酒をご一緒させていただき、楽しい時間を過ごすことができました。岩手県立大学は1998年に開学しましたが、その前年までの段階で、猪久保さんには非常にお世話になりました。開学の前年、開設準備に取り組まれていた猪久保さんには、様々な事務手続きだけでなく、建設中のキャンパスや教員住宅をご案内いただきました。本当に、いろいろお世話になりました。高橋さんには、開学後、総合政策学部の運営でお世話になりました。こうやってお2人にお会いできること、大変幸せなことだと思っています。今日は、開学前後の様々な出来事、東日本大震災の頃のこと、その他諸々、岩手の酒をいただきながら、大変だった時のことや懐かしい出来事についてお話をさせていただくことができました。幸せな時間を過ごすことができました。猪久保さん、高橋さん、ありがとうございました。今度はぜひ関西に遊びにきてください。

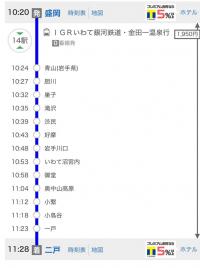

◾️猪久保さん高橋さんと楽しい時間を過ごした翌日、岩手県二戸市で開催される二戸に向かいました。通常であれば、東北新幹線に乗車するところですが、ひさしぶりに「IGRいわて銀河鉄道」に乗ることにしました。懐かしいローカル鉄道に乗ることができました。ちょっと鉄道ファンだということもありますが、「IGRいわて銀河鉄道」に乗れたことに加えて、電車の車窓から見える、岩手県北地域の丘陵が連なる独特の地形と景観、そして雄大な岩手山を楽しむことができました。今年は雪が少なかったようです。それでも電車で北に進むと、あちこちにまだ雪が残っていました。途中には、入会権の研究で有名な小繋も駅にあります。「小繋事件」。大学院生の時代、「所有論」に関心を持っていたことから、この「小繋事件」のことを一生懸命勉強しました。もっとも勉強している頃の若い私は、将来、自分が岩手県にご縁を頂けるようになるとは夢にも思っていませんでしたが…。

◾️二戸の「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」の会場では、かつて勤務した岩手県立大学総合政策学部1期生で、私のゼミの卒業生である曲澤(まがさわ)佳奈子さんがご家族と一緒に会いに来てくれました。彼女の卒業論文は「食を活かしたまちづくり-岩泉町で生きる女性たち-」でした。今は、「IGRいわて銀河鉄道」に勤務されています。曲澤さんは2001年春の卒業されましたが、わざわざお子さんと一緒に私に会いに来てくれタノです。とっても嬉しかったです。曲澤さんは、私が大学教員になって最初のゼミで受け持った学生の1人です(県立ということで、ゼミの人数は国立並み、当時は4人でした。今は私立で20名近くいますが…)。それ以前は博物館の学芸員でしたから市民の方達にお話をする機会はありましたが、学生のゼミでの指導は初めて。多分、自分が大学院の時に受けた教育をモデルに厳しい指導をしたのではないかと思います…。ごめんなさいね。

◾️曲澤さんにお会いした後、彼女を指導していた時のことを思い出しました。就職活動の中で、現在お勤めの「IGRいわて銀河鉄道」での面接が進んでいる時のことです。面接でどのようなことを質問され、どのように答えたかとかいろいろ話してくれました。曲澤さんは、ローカル鉄道を盛り上げるための面白いアイデアを持っていたことがわかりました(それが法律上、実現可能かどうかは別にして)。卒論は農村女性の運営する農家レストランを事例に、その農家レストランが企業化していく際に生じた問題に焦点を当てたものでした。頑張りました。そう、曲澤さんしっかり者なんです。私の印象にしか過ぎませんが、学年の中ではおとなしくおっとりしている感じの女性でした。その雰囲気に隠れたしっかり者の側面が私にはよくわかっていませんでした。「IGRいわて銀河鉄道」に入社されてからは、会社の方のお話によると、そのしっかり者の部分がメキメキと成長していったようです。こういう機会がまたあったらいいなと思います。岩手県立大学の卒業生の皆さん、よろしくお願いいたします。

◾️「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」で講演と活動報告のコーディネートをさせていただいた後、最後の交流会の場に、どこかでお見かけした方がおられました。岩手県職員の大友宏司さんでした。現在は、岩手県環境生活部の部長をされています。私よりも少し年下の方でしょうか。この季節、県議会関連でご多用だったようですが、この日はわざわざ二戸までお越しくださいました。

◾️結果としてかもしれないけれど、今私が地域連携に頑張って取り組むようになっているのは、大友さんの存在が決定的に大きいのではないか…、昨日、大友さんとお話をしていて、改めてそのように深く思うことになりました。県北で地域づくりの活動をされている団体を支えることを目的に、カシオペア地域づくりサポーターズが誕生し、その活動のひとつとして助成事業が行われることになりました。そして、私にその助成事業の審査員をやってみないかとお声掛けくださったのが、大友さんだったのです。大友さんのお話では、私は、最初は引き受けることをやや渋り気味だったそうです。まったく記憶にありません。すっかりその頃のことを忘れてしまっています。大友さん、すみません。おそらく、私が42歳頃の話かと思います。

◾️その後ですが、審査員や審査委員長として、この助成事業に私はドップリと関わることになりました。龍谷大学に異動してからも、この助成事業が終了するまでお手伝いさせていただきました。この助成事業で仲良くなったみなさんにお願いをして、学生達とグリーンツーリズムを体験させていただいたこともあります。そして助成事業に関わりながら、たくさんの人とのつながりが生まれ、じつにたくさんのことを勉強させていただくことができました。もし、大友さんからのお誘いがなかったら、私の人生はまったく違うものになっていたと思います。そのような意味で、大友さんは私の「人生の転轍手」だったのかもしれません。転轍手とは、鉄道の線路のポイントを切りかえる係のことです。大友さんにとっては、単なるお仕事のひとつだったかもしれませんが、私の人生にとっては大変大きな意味を持った出来事だった…そのように思うわけです。「それって、後付けの解釈じゃないの」とのご指摘もあろうかと思います。そうかもしれません。でも、人生って、後からの解釈で成り立っているんだと思うんです。大友さん、本当にありがとうございました。「有り難い」とは、こういうことを言うのかな。

◾️9日に仕事を終えて、その翌日のことになります。最初から、10日は「かつて盛岡に暮らしていた時にお世話になった皆さんにご挨拶をする」日にすると決めていました。ということで、かつて暮らした教員住宅は、盛岡市の北松園という新興住宅地にありました。その新興住宅地の中にある居酒屋「三鶴」さんにお邪魔しました。こちらの「三鶴」さんには、大変お世話になりました。単身赴任なので基本は自炊でしたが、こちらのお店には栄養面で随分助けていただきました。また、お店に集う常連のお客さんたちとも、とても仲良くさせていただきました。私の盛岡時代のとても大切なお店になります。

◾️「三鶴」さんの後は、岩手県立大学ソフトウェア情報学部の教員をされていた伊藤憲三先生に会いにいくことにしました。伊藤先生とは、こちらの「三鶴」で飲み友達だったのです。また、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトでもお手伝いいただきました(このプロジェクトの成果は『流域環境学』(京都大学学術出版会)としてまとめることができました)。「三鶴」のご夫婦に教えていただいたのですが、伊藤先生は県立大学を退職された後、中心市街地に「珈琲BAL」という喫茶店を開店されていたのです。5年前のことだそうです。驚きました。というわけで、「三鶴」のご主人に「珈琲BAL」の近くまで送っていただきました。中津川沿いのマンションの1階にある素敵な喫茶店で、ひさしぶりに伊藤先生とお会いし、非常に美味しいコーヒーをいただくことができました。ありがとうございました。本当に、びっくりです、伊藤先生!! お会いできて、とても嬉しかったです。

◾️「三鶴」さんの後は、岩手県立大学ソフトウェア情報学部の教員をされていた伊藤憲三先生に会いにいくことにしました。伊藤先生とは、こちらの「三鶴」で飲み友達だったのです。また、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトでもお手伝いいただきました(このプロジェクトの成果は『流域環境学』(京都大学学術出版会)としてまとめることができました)。「三鶴」のご夫婦に教えていただいたのですが、伊藤先生は県立大学を退職された後、中心市街地に「珈琲BAL」という喫茶店を開店されていたのです。5年前のことだそうです。驚きました。というわけで、「三鶴」のご主人に「珈琲BAL」の近くまで送っていただきました。中津川沿いのマンションの1階にある素敵な喫茶店で、ひさしぶりに伊藤先生とお会いし、非常に美味しいコーヒーをいただくことができました。ありがとうございました。本当に、びっくりです、伊藤先生!! お会いできて、とても嬉しかったです。

◾️伊藤先生の「珈琲BAL」の後は盛岡前の近くのお店で、大学時代の後輩にあたる木村直弘くん(岩手大学人文社会科学学部教員)と、かつてブログを通じて濃い交流のあった岡本純一くんにお会いして呑むことができました。こちらもとても楽しかったです。岡本くんとは、日常的にfacebookで交流しているので、もう10年以上お会いしていないにも関わらず、なんだかいつもの呑み会のような感じでした。不思議なものですね。岩手に来てから、懐かしい方達にお会いして、本当に幸せな時間を過ごすことができました。元気をいただきました。みなさん、ありがとうございました。また、岩手に来ますね。よろしくお願いいたします。

【追記】◾️「カシオペア連邦地域づくりフェスティバル」では、かつて「NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズ」から助成を受けた二戸市浄法寺町の団体「岩踊坊クラブ(がんしょうぼうくらぶ)」の皆さんと再会しました。二戸市の西部にある二戸市浄法寺町杉沢地区・太田地区の農家の皆さんが1978 年に結成した団体です。この「岩踊坊クラブ」の皆さんから、「ぜひ、今年の夏は学生さんと遊びに来て欲しい、絶対に来て欲しい」とご招待をいただきました。ゼミ生たちと相談して、ゼミ有志と訪問してみるつもりでいます。

第1回「いわて盛岡シティマラソン」

◾️岩手県の県庁所在地、盛岡市を中心にマラソン大会が開催されます。盛岡では、初めてのようです。以前は、けっこう頻繁に岩手県に出張する仕事があったのですが、最近は、岩手県に行くチャンスがありません。ということで、「いわて盛岡シティマラソン」が開催されることも知らなかったのですが、私が岩手県立大学に勤務しているときに交流のあった地元紙「盛岡タイムス」の記者のIさん方から連絡が入りました。この大会を運営する実行委員会は行政と民間双方のメンバーによって組織されているそうで、I さんもこの実行委員会にメンバーなのだそうです。Iさん、ご連絡、ありがとうございました。

◾️おそらく、前日は、お隣の青森県の青森市にいることになると思います。まったくの偶然なんですけど。うまくいけば、青森での仕事を済ませた後、盛岡に移動してフルマラソンに出場できるかもしれません。エントリーは、3月16日の午前10時からです。岩手県民優先のようですが、頑張ってエントリーしてみようと思います。といいますか、その前に、またフルマラソンの出場を目指して練習を積み重ねなければなりません。

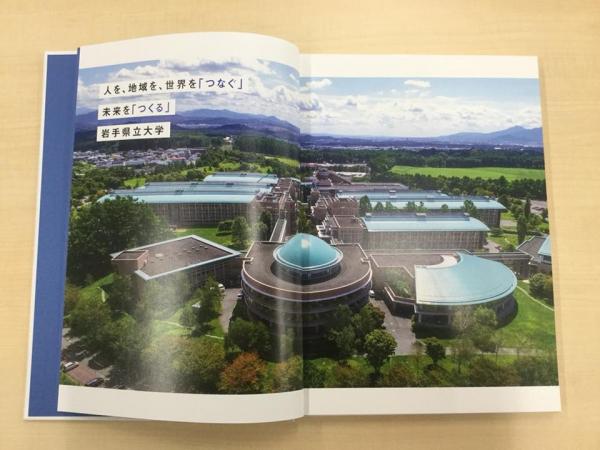

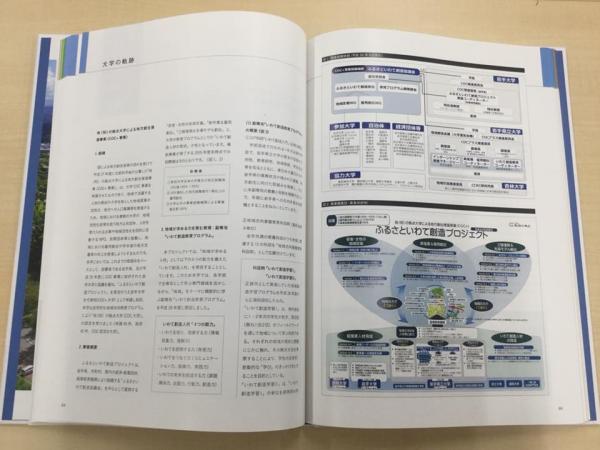

記念誌「岩手県立大学20年の歴史と未来」

◾️1998年4月から2004年3月まで勤務していた岩手県立大学の「20周年記念誌」が送られてきました。「岩手県立大学20年の歴史と未来」というタイトルです。現在の龍谷大学に異動してからすでに15年目に入っているわけで、かつての職場も私が勤務していたときとは大きく変化しているはずです。とはいえ、私は岩手県立大学が創立された時から6年間しか勤務していないけれど、私にとっては岩手時代のことはとても大切な思い出なのです。

◾️岩手県立大学のキャンパスは岩手県の県庁所在地盛岡市に隣接する滝沢市にあります。私が県立大学に勤務しているときは、滝沢村でした。南部富士とも呼ばれる岩手山の麓の豊かな自然環境の中にあります。大変気持ちよく過ごすことができます。また、訪問するチャンスがあるでしょうかね。岩手もしばらくご無沙汰しています。

2004年の2月21日の送別会

■自宅のリビングを整理していたら、懐かしい画像を焼いたCDが出てきました。2004年2月21日という日付になっています。岩手県盛岡市の街中の居酒屋で開催された、私の送別会の画像でした。私は、2004年4月から龍谷大学に異動することになっていたので、当時、所属していた岩手県立大学総合政策学部・地域政策講座の学生や卒業生が企画してくれたのでした。写真を見ると、地域政策講座の同僚だった教員の皆さんも2人写っています。

■この送別会、確かサプライズの企画だったように記憶しています。送別会の前に別の用事があり、私はその用事を済ませて、盛岡市内の中心市街地にある大きな駐車場に自分の車を止めて、その送別会の会場に向かおうとしていたのでした。すると、駐車場で、どういうわけか地域政策講座の卒業生と出会って驚いたりしたのですが、実は私の送別会のために集まって来ていたのです。もちろん、偶然にあったように卒業生たちは振舞っていました。しかし、サプライズということは、別の理由で盛岡の街中に出かけていたはずです。何か別の理由で私を呼んでいたはずなんですが…。その辺り、思い出せません。サプライズの企画をしてくれた卒業生が、現在は福岡県に住んでいるので問い合わせています(笑)。なんだか、申し訳ない。

■わざわざ、就職した愛知県から駆けつけてくれた卒業生もいました。おそらく、みんなは、私が感動して号泣することを楽しみにしていたと思うのですが、どういうわけか、この時は珍しく私は泣きませんでした。サプライズでびっくりしすぎたのかもしれません。写っている学生や卒業生の皆さん、元気にされているでしょうか。ちなみに、14年前の画像なので、自分の画像を見て当然若いと思うわけですが(当時は45歳)、同時に、顔がぽちゃっとして締まりがないな…とも思います。また、岩手時代の皆さんにお会いしたいものです。

胡桃(くるみ)

■クルミが手に入りました。加入している「東北食べる通信」の昨年の12月号のクルミが届きました。岩手県九戸村にお住いの農家が生産されている手打胡桃(てうちぐるみ)と、岩手県花巻市で生産されたオニグルミです。九戸村の手打胡桃は、「立体農法」により生産されたものです。この胡桃の農場では、胡桃の樹の下に、牛と鶏を放し飼いしておられます。牛は雑草を食べてくれます。除草剤を使わなくても済みます。牛は糞を出しますが、それらは胡桃の肥料となります。そのため、化学肥料も使わなくて済みます。鶏は、胡桃の樹の周りの害虫を食べます。農薬を使わなくて済みます。しかも、牛は牛乳を生み出し、鶏は卵を産みます。このような複合的な関係の中で、安心・安全な国産胡桃を生産されているのです。

■ところで、胡桃が届いたのは良いのですが、我が家にはクルミ割りがありませんでした。急遽、Amazonで入手することにしました。届いたので、早速、胡桃を試食してみた。クルミ割りとはいっても、人形の形をしているわけではありません。胡桃割り人形ってありますけどね。写真のように、ペンチっぽい形をしています。よく見ると、きちんと胡桃の殻を支えるように、先にはスプーンのような受け皿があります。うまく作ってありますね。ほじくる道具もついています(これが役に立つ)。近いうちに、クルミを使って和え物でもしようと思います。

■このクルミには、小さな印刷物が付いてきました。そこに、以下のように書いてありました。

「垢じみし袷の襟よ かなしくも ふるさとの胡桃焼くるにほひす」(啄木)

啄木です!そうか、これは岩手県のクルミですからね!ただし、この歌の意味がよくわかりません。ということで、調べてみました。

単身で東京に出てきて、その後、家族も上京してきて一緒に住むようになるまでの大変な時期を思い返した短歌のようですね。垢じみた袷(あわせ)の襟の匂いと、クルミを焼いた匂い。現代人には、袷というのがわかりにくいのですが、懐かしい、安心出来る、ほっとする匂いなのでしょうか。どんな匂いなのでしょうね。一度、焼いてみようと思います。

豚足

■昨晩は、1人、自宅で夕食を摂ることになりました。こういう時は、普段食べられないものを料理するようにしています(正確には、連れ合いの好みではないので避ける…ということなのですが)。例えば、モツ系だとか、骨つき系だとか、魚のアラ系だとか、そういう食材を使った料理の類です。昨日は、近くのスーパーで豚足を見つけました。もちろん、一応ボイルして半加工してある食材です。これを料理することにした。

■私は神戸出身です。昔はよくJR元町駅の高架下にある台湾料理店「丸玉食堂」で豚足に煮込みを食べていました。当時、つまり私が大学生の頃は、JRではなくてまだ国鉄でした。当時は、「丸玉食堂」は元町に2軒ありました。現在、そのうちの1軒は廃業されています。私がよく行っていたのは、その廃業された方の店でした。「丸玉食堂」では、豚足の煮込みとビールを楽しみました。もちろん、当時はまだ若く、それだけで胃袋が満足するはずもありません。あわせて、台湾風の腸詰や、ローメン(おそらく老麺か)という麺料理を楽しみました。ああ、とっても懐かしいです。当時の神戸の街は、震災前ですから、今では感じられない昔の神戸の雰囲気が濃厚にありました。

■私の場合、豚足というと、この神戸の「丸玉食堂」のことが頭に浮かんでくるのです。台湾料理の店なので、豚足の煮込みも八角などの香辛料も使っていました。もちろん、そのような本格的な台湾料理風の煮込みを作ることは自分にはなかなか難しいことです。ということで昨晩は、圧力釜を使ってそれなりに調理してみました。酒、醤油、砂糖、味醂、ネギの青いところと生姜だけ。和風ですね。時間をかけたので、プルプルの豚足の煮込みができあがりました。豚足はコラーゲンたっぷりです。翌日のお肌もプルプルになるのではないかと思いますが、私の場合は肌よりも、マラソン向けに脚の強化に効いて欲しいなあと思います。まあ、そんな効果は無いと思いますけど。