介護付き住宅「はっぴーの家ろっけん」

■神戸にある介護付きシェアハウス「はっぴーの家ろっけん」について、facebookを通して知りました。NHKの番組のページです。とても興味深く調べてみると、以下の記事がありました。詳しいことは、この記事の中に丁寧に説明されています。

多世代が集まる「大家族」の新しいカタチ。介護付き住宅「はっぴーの家ろっけん」

■私が興味深く思ったことは、1階が地域の皆さんに開放されていることです。入居している高齢者の方達がおられる横で、地域の子供たちが遊んでいる。パソコンに向かって仕事をしている女性の横にベビーサークルがあり、赤ちゃんを、地域の子どもたちや入居されている高齢者の方達が面倒を見ている。高齢者の方たちの夕御飯を、地域の子どもたちが配膳している。時には、地域の子どもたちが仲の良い高齢者の居室に遊びに行く。辛い過去を持つ青年がボランティアとして働いている…。ここは介護施設ではありません。地域の人がつながる「場所」なんですね。

2019年1月17日 神戸

■昨日は授業がなかったことから、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を発行してもらいに兵庫県まで出かけました。まずは、母が暮らしていた自治体の役所で、母の住民票の除票を発行してもらいました。人が亡くなると、役所に死亡届が提出され、住民票から登録が抹消されたます。その抹消された住民票のことを除票と言います。この除票の後は、そのあとは本籍地である神戸に移動して戸籍抄本を受け取りました。郵送はできないとのことで、あらかじめ発行してもらえるように市役所のサービスコーナーに予約をしておきました。すべて電車に乗っての移動になりましたが、比較的スムースに移動することができました。

■昨日は授業がなかったことから、亡くなった母の年金の手続きに必要な書類を発行してもらいに兵庫県まで出かけました。まずは、母が暮らしていた自治体の役所で、母の住民票の除票を発行してもらいました。人が亡くなると、役所に死亡届が提出され、住民票から登録が抹消されたます。その抹消された住民票のことを除票と言います。この除票の後は、そのあとは本籍地である神戸に移動して戸籍抄本を受け取りました。郵送はできないとのことで、あらかじめ発行してもらえるように市役所のサービスコーナーに予約をしておきました。すべて電車に乗っての移動になりましたが、比較的スムースに移動することができました。

■夕方からは滋賀県庁で打ち合わせの仕事が入っていましたが、それまでは時間ができたので、高校の同窓生がボラティアとして参加されている震災関連の「追悼行事」を見学させていただくことにしました。メインとなる行事は暗くなってからだったので、残念ですが、三宮の東遊園地と新長田駅前の2箇所で、それぞれ募金をして、本当にちょっとだけの見学をさせていただきました。ボランティアをされている同級生のお2人からは、facebookでやり取りをしましたが、「テントの数も減り、小規模になっているのが気になりますが、続けることに意味があります」、「あの辺りは(新長田駅の辺り)、震災時は、火の手が上がったところです。今日も、当時を思い出した方々が話しかけて下さいました。辛い経験ですが、少しは、祈りに昇華できたのだろうか、等と考えたりしました」といったメッセージをもらいました。ちょっとだけその場にいただけですが、それでも私にとって大切な経験になりました。ニュースや新聞記事を拝見しましたが、東遊園地でのイベントの実行委員長の男性が、昨日は東京でアピールされていたようです。記憶を風化させないこと、そして被災地の横の連携や地域間のネットワークが大切になっているのですね。

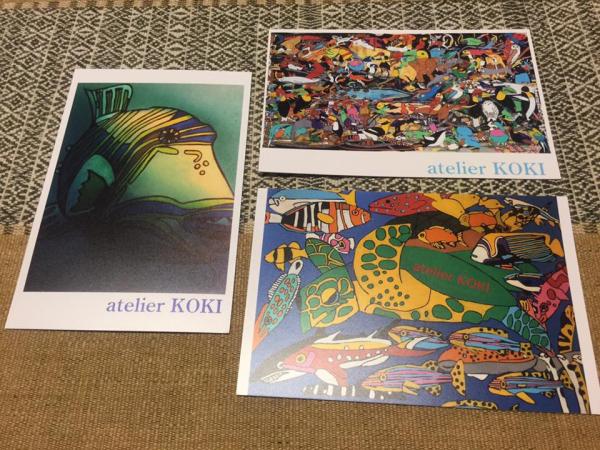

◾️2つの追悼行事を見学させていただくと同時に、とても短いですが、時間を作って西元町にある「フルーツカフェ サイタ!サイタ!」 を訪問しました。今日、1/17(木)から、「アトリエこうき展」が始まったからです。木下晃希くんの作品展です。木下くんは、芦屋にある特別支援学校に通学されている高校生です。広範性発達障がいを持っておられます。小さい時から絵を描くのがお好きで、図鑑や写真集で見つけた好きな写真を題材に絵を描いておられます。様々なアートコンクールでも入賞されています。なぜ、木下くんのことや彼の作品のことを知っているのかといえば、木下くんのお父さんの木下賢二さん、そしてこのカフェを経営されている採田賢志さんも、じつは学生時代に私が所属していた関西学院大学交響楽団の後輩にあたる皆さんだからです(学年でいえば、お2人とはかなり離れていますが…)。そうそう、もちろん、作品を鑑賞するだけではなく、こちらのカフェの名物であるフルーツパフェをいただきました。とても、美味しかったです。あまり還暦のおじさんというか、おじいさんが食べるものではないのかもしれませんが、私は大満足しました。「アトリエこうき展」を観覧した記念に、晃希くんの作品のポストカードも買わせていただきました。自宅で飾っています。

「FMわぃわぃ」の「ゆうかりに乾杯」

◾️昨年の12月23日のことになりますが、神戸市長田区にスタジオのある「FMわぃわぃ」の「ゆうかりに乾杯」という番組に出演させていただきました。トップの画像写っている方たちは、お1人を除いて、すべて母校である兵庫県立兵庫高等学校の先輩・同級生・後輩の皆さんになります。壁際で立っておられる方たちは、全員、この日の放送を見学に来られた同級生です。兵庫高校の同窓会は「武陽会」と言います。武陽会の同窓生は、それぞれの学年ごとに卒業年次の順番に数字をつけて「○陽会」と呼ばれます。私たちの学年は「64陽会」ということになります。写真の一番の右側のFくんとは、おそらく42年ぶりの再会かと思います。私の左に座っておられる若い女性はMC担当のKさんです。彼女も兵庫高校の同窓生です。しかも、龍谷大学文学部を卒業されています。

◾️少し説明を。「FMわぃわぃ」は、1995年の阪神・淡路大震災の直後から、在日外国人が多い長田区を中心に多言語放送をしていたミニFMがルーツになります。2016年3月31日でFM放送を停止し、現在はインターネットで放送しています。このインターネットラジオの中で、月1回、「ゆうかりに乾杯」という番組が放送されています。母校・兵庫高等学校OBを中心にゲストをお招きして、お話を聞く番組です。2009年4月に第1回目の放送が行われ、今回の私で140回目になるようです。同窓生の皆さんによる、息の長い番組ですね。すごいです。番組のサイトもあります。すべての回の音源を聴いて、放送内容の概要も読むことができます。また、放送の様子はすべて動画に撮り、すぐに編集を行ってYouTubeにアップされます。昨日の放送もすでにアップされています。これまでの自分の人生について語っていますので、ちょっと恥ずかしいですが…。

◾️こういうインターネットラジオ、比較的簡単に開設できるのではないかと思っています。今取り組んでいる「大津エンパワねっと」や、これから取り組む「学生まちづくりLaboratory」の活動の延長線上で、何かできないかな…、いろいろ妄想しています。ところで、今年は、兵庫高校の創立110周年記念の年でした。そのことを記念して名簿も作成されました。そのような名簿を作成されていることをよくわかっていませんでした。結果、私は、行方不明者になっているそうです。そのことを何人かの人たちに心配していただきました。すみません。来年の3月には、今年度に還暦を迎えた「64陽会」の同窓会が神戸で開催されることになっています。楽しみにしています。

神戸へ

◾️亡くなった母の年金を支給停止にすることに関して、母の住まいの地域を所管している年金事務所に電話をしました。そうすると、母が住んでいた地域を所管する事務所ではなくて、大津の事務所でも良いということを教えてもらいました(そうか、知らなかったな)。ただし、住民票とか戸籍抄本とか、諸々の書類を発行してもらうために、あちこちをウロウロしなくてはいけません。また、年金事務所から送られてくる書類に記入をして提出しなくては行けません。事務的なことは先週でお終いと思っていましたが、来週以降にも続きそうです。

◾️喪主になるのは、今回で2回目です。父と母の2回だけでもう十分なわけですが、父や母の看病や介護、亡くなりそうになる直前の段階から亡くなった後のいろんな手続きや供養に至るまでを含めて、いろいろ勉強させてもらったような気がします。先週は、母が入所していた老人ホームの居室から荷物を撤去しました。その次の日は、暮らしていた自治体の役所で様々な手続きをしました。次から次へと担当者がやってこられて、丁寧に説明をしてくださいましたので助かりました。落語の「善哉公社」のような、たらい回しになることはありませんでしたが、よくわからない事ばかりでした。助かりました。人は、様々な制度に登録されています。当たり前のことですが、いろんなことに気がついたり、改めて認識したり…。そういう経験を文字化して、子どもたちに伝えておく必要があるんじゃないのか。今、そういうふうに思っています。エンディングノートには、そういう子どもに向けたマニュアルのようなことを書いておく部分はあるのかな…。いろいろ介護や看取りの本も出版されていますね。自分自身の介護、看取り、葬儀、亡くなった後の諸々のこと。勉強して、子ども達と共有しておこうと思います。子ども達からすれば、私の生きている間にそういう勉強をすることは、なんだか気がすすまないことでしょうしね。親の介護が終わったので、次は自分の終活をきちんとできるようにしなければなりません。

◾️毎日、亡くなった母のことであちこちに移動しているわけですが、一昨日の土曜日は神戸に行ってきました。神戸に本籍があるからです。必要だったのは戸籍抄本ですが、JR三宮駅に隣接するビルに市役所のサービスコーナーがあり、休日でも受け付けてもらえることがわかりました。ただし、当日の発行にならないとのこと。発行は、火曜日以降になるとのことでした。ちょっとがっかりでした。ということで、せっかく神戸に来たからと少し街をぶらついて帰ることにしました。まずは、市役所の展望台に登り、高いところから自分の故郷である神戸の街を見渡しました。私の記憶の中にある故郷・神戸の街は、阪神淡路大震災以前のものですから、海と山に挟まれたその地形は変わらないにしても、街の雰囲気は随分変化してしまいました。展望台から神戸の街を眺めた後は、東遊園地に行きました。もちろん「慰霊と復興のモニュメント」へ。この日は、市内のたくさんの中学生たちが集まって、「1.17希望の灯り」から火を分けてもらっていました。何かのイベントの一部ですね。おそらくは、17日に開催される「阪神淡路大震災1.17の集い」の関連かと思います。次に神戸に来て戸籍抄本を受け取るのは17日になるので、また東遊園地に行ってみようと思います。

◾️毎日、亡くなった母のことであちこちに移動しているわけですが、一昨日の土曜日は神戸に行ってきました。神戸に本籍があるからです。必要だったのは戸籍抄本ですが、JR三宮駅に隣接するビルに市役所のサービスコーナーがあり、休日でも受け付けてもらえることがわかりました。ただし、当日の発行にならないとのこと。発行は、火曜日以降になるとのことでした。ちょっとがっかりでした。ということで、せっかく神戸に来たからと少し街をぶらついて帰ることにしました。まずは、市役所の展望台に登り、高いところから自分の故郷である神戸の街を見渡しました。私の記憶の中にある故郷・神戸の街は、阪神淡路大震災以前のものですから、海と山に挟まれたその地形は変わらないにしても、街の雰囲気は随分変化してしまいました。展望台から神戸の街を眺めた後は、東遊園地に行きました。もちろん「慰霊と復興のモニュメント」へ。この日は、市内のたくさんの中学生たちが集まって、「1.17希望の灯り」から火を分けてもらっていました。何かのイベントの一部ですね。おそらくは、17日に開催される「阪神淡路大震災1.17の集い」の関連かと思います。次に神戸に来て戸籍抄本を受け取るのは17日になるので、また東遊園地に行ってみようと思います。

◾️そのあとは、元町の中華街に行きましたが、人混みが嫌でそこから外れてみると、有名な「ぎょうざ専門店 赤萬」が目の前に。ここで遅い昼食をいただきくことにしました。神戸の餃子は味噌ダレでいただきます。有名店だけあって、かなり美味しいと思いました。そしてデザートは、大学時代に所属していた関西学院大学交響楽団の後輩である採田くんが経営カフェに行きました。「フルーツカフェ サイタ!サイタ!」です。以前から、噂に聞いていたフルーツサンドを、この日、やっといただくことができました。これも美味しかったな〜。みなさんも、ぜひ「フルーツカフェ サイタ!サイタ!」へ。母の通夜や葬儀が終わり、ちょっと故郷の神戸で休憩です。

京都から神戸へ

◾︎先週の土曜日、龍谷ミュージアムへ行ってきました。「水木しげる魂の漫画展」が開催されており、翌日の日曜日が最終日だったからです。博物館の課長さんに「まだ来ていないでしょ‼️」とfacebookでご指摘を受け、「そうや、まだ行ってへんかったわ」と慌てて土曜日に観覧したというわけです。いや、課長さんにご指摘いただき、良かったです。結局、この水木しげるさん展覧会、来館者数は40,000人を超えたそうです。大学が運営する博物館としては、かなりの実績だと思います。素晴らしい。

◾︎さて、展覧会の中身ですが、詳しいことは別途エントリーしたいと思います。細かいことですが、水木しげるさんの水木というペンネームは、母校・兵庫県立兵庫高等学校のそばにある水木通りが元になっていることを確認しました。水木さんは、戦後、ここで「水木荘」というアパートを経営されていたのです。それはそれで良いのですが、どうしてペンネームになったのか。漫画展の展示で知ることができました。なるほど、なのですよ。

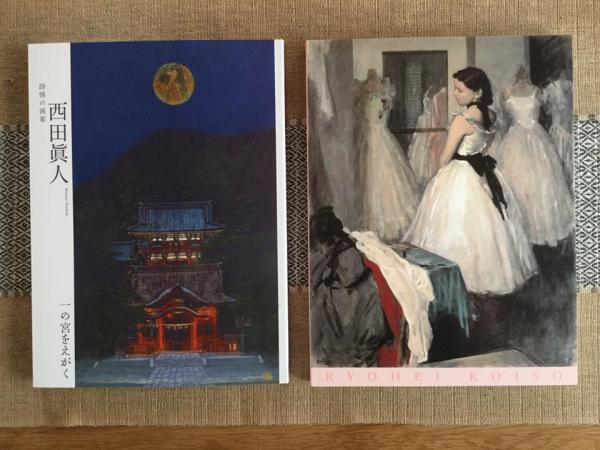

◾︎龍谷ミュージアムの「水木しげる魂の漫画展」を拝見した後、神戸の六甲アイランドへ移動しました。六甲アイランドには美術館が3つもありますが、そのうちの2つ、「神戸ゆかりの美術館」と「神戸市立小磯記念美術館」で、母校の先輩や大大先輩の展覧会が開催されていたからです。少し詳しく説明します。母校、兵庫県立兵庫高等学校の学年が6つ上、今年の春まで京都市立芸大で教員をされていた西田眞人先輩の「一の宮をえがく」が「神戸ゆかりの美術館」で、母校の前身である神戸第二中学校を卒業された小磯良平先輩(大大先輩ですね…)の「没後30年 小磯良平-西洋への憧れと挑戦-」が「神戸市立小磯記念美術館」で開催されています。最近、母校の同窓生の皆さんから、この2つの展覧会の招待券をいただけたこともあって、神戸まで出かけることにしたのです。こういう機会がないと、故郷の神戸に行くこともできません。

◾︎西田眞人さんの作品にはとても感動しました。日本画家である西田さんは、現在、全国各地にある一の宮と呼ばれる神社を訪ねて、その姿を日本画に描き続けておられます。今回の展覧会は、その中間発表のようです。絵画のことはよくわかりませんが、全国各地の一の宮とともにある自然、歴史、何故そこに祀られているのかといった理由についてまで、西田さんが想いを馳せるとともに感じ取られた事柄が、精緻で繊細な筆使いで作品の中に埋め込まれているかのように感じたからです。とても感動しました。この展覧会では、一の宮の作品に加えて、初期の神戸を描いた作品、阪神・淡路大震災、取材旅行をされたイギリスの風景をテーマにした作品、スケッチ、下絵も展示されていました。時間をかけて出かけて良かった…そう思える作品の数々でした。

◾︎西田先輩の後は、小磯大大先輩の展覧会です。小磯先輩は、教科書にも登場される歴史上の人物であり、誰しもがご存知の方なので、私のような者が説明するまでもありませんね。ただ、今回の展覧会で少し驚いたことがあります。戦争画(作戦記録画)です。軍部の要請で、このような作品も描かれていたのですね。その中には今年の夏に発見された、特攻隊員の肖像画もありました。もちろん、小磯良平といえば女性を描いた作品が有名なのであり、1941年に描かれた「斉唱」も実物を始めて拝見して感銘を受けました。また、展覧会全体を通してですが、その時々の西洋絵画先端の動きを注視し、そこから影響を受けつつ、画風変えてこられたこともよく理解できました。そういう意味で、勉強になりました。展覧会のタイトルにある「西洋への憧れと挑戦」の意味もよく理解できました。

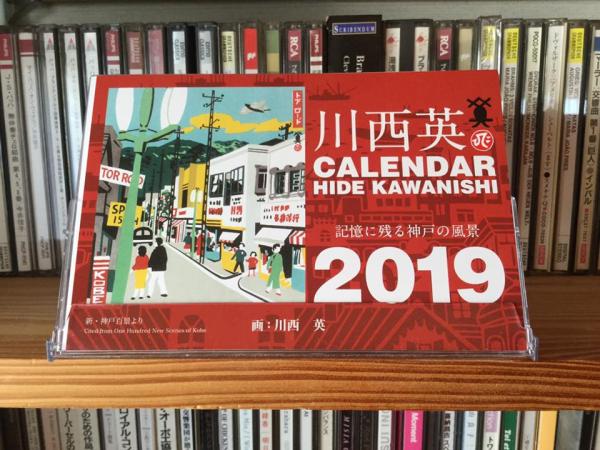

◾︎今回は、JR芦屋まで新快速、芦屋から住吉までは普通の須磨行き、そして住吉からは六甲ライナーに乗りました。「キョリ測」というアプリで作成した地図の画像をご覧ください。六甲ライナーに乗ったところを赤い線にしました(設定がジョギングになっていますが、これは設定ミスです)。六甲アイランドは、住宅地を造成する際に出た土砂で埋め立てた人工島です。1972年(昭和47年)に埋め立て工事に着工し、埋め立てが完了し、住宅が建設され入境が始まったのは1988年(昭和63年)3月になります。その頃は、すでに結婚して奈良県に住んでいて、神戸を訪れることはなくなっていました。ということで、今回、六甲アイランドには、生まれて初めて行ったことになります(たぶん…)。自宅へは、同じコースで戻りました。写真は、帰りの六甲ライナーから撮影したものです。東灘区の青木というところで生まれこともあり、この海と山が迫ったこの風景が、私の原風景かと思います。いつも通り、展覧会の図録を購入しました。「神戸市立小磯記念美術館」では、神戸の街の版画を残した川西英の、来年のカレンダーも購入しました。川西の作品は、幼い頃の記憶とともにある、私には懐かしい作品になります。

母校・兵庫県立兵庫高等学校を訪問しました。

■神戸出身です。といっても、0歳〜4歳、16歳〜25歳の期間しか神戸には暮らしていません。ただ、「どちらの出身?」と聞かれると、やはり神戸と答えることになります。学校関係でいうと、唯一、高校だけは神戸の学校を卒業しています。兵庫県立兵庫高等学校です。今月の17日になりますが、その兵庫高校の関係で神戸に行ってきました。コミュニティFMとして知られる「FMわいわい」の「ゆうかりに乾杯」という番組の取材を受けるためです。こんな番組です。

長田、兵庫、須磨地域に根付いた県立兵庫高校(旧神戸二中)の卒業生をベースに、その友人たちや地域で活躍する人々をゲストに迎えて、仕事や趣味やいろいろな地域活動等をお伺いして、FMわいわいを通じた地域コミュニティの連携強化に繋げて行きます。

放送番組『ゆうかりに乾杯』は、コミュニティ放送局「FMわぃわぃ」から、毎月第4土曜日の午後4時から5時まで 60分番組を提供しています。

■人にお話しを伺うことは、自分の仕事の範疇に入ってくるのですが、この日は逆に聞かれるということで、どんな感じになるのか興味津々でした。放送はインターネットの動画が流れますので、また報告させていただくとして、ここからは取材の後の事を。取材の後は、母校・兵庫県立兵庫高等学校を訪問しました。自分たちが学んだ校舎は、建て替えられてもうありませんが、今も思い出の地であることに変わりはありません。阪神淡路大震災の際には、偶然にも母校に滋賀県職員として派遣され、図書室に寝泊まりしながら避難されていた被災者の皆さんに支援物資をお配りしました。そのような意味でも、懐かしさを感じました。

■母校には、「FMわぃわぃ」でお世話になる同級生のSさん、そして「武陽会」という母校同窓会の理事長でもある同級生Kくんと一緒に徒歩で向かいました。母校に到着すると、ソフトボール部にいたやはり同級生のAさんが待っていてくれました。また、私たちよりも2年後輩の同窓生の先生が、待機してくださっていました。到着後、まず見学させていただいたのは、戦前、母校が神戸第二中学だった時代に卒業された東山魁夷先輩達の作品を展示している「記念室」でした(同窓生は、東山魁夷さんのことを東山先輩と呼ぶことがあります)。母校の先輩には、他にも、画家であれば小磯良平先輩がおられます。この「記念室」に飾られている東山先輩の作品の中で、私が一番惹かれた作品は、雪の降る京都の街描いた「年暮る」というタイトルのついたリトグラフでした。このような先輩方の作品が、母校の「記念室」に飾られているとは夢にも思っていませんでした。私が在籍していた頃は、東山魁夷先輩や小磯良平先輩の作品が、当たり前のように講堂や廊下に飾ってありました。飾ってありましたが、高校生当時の私には、それらの作品の価値がまったくわかっていませんでした。

■母校には、「FMわぃわぃ」でお世話になる同級生のSさん、そして「武陽会」という母校同窓会の理事長でもある同級生Kくんと一緒に徒歩で向かいました。母校に到着すると、ソフトボール部にいたやはり同級生のAさんが待っていてくれました。また、私たちよりも2年後輩の同窓生の先生が、待機してくださっていました。到着後、まず見学させていただいたのは、戦前、母校が神戸第二中学だった時代に卒業された東山魁夷先輩達の作品を展示している「記念室」でした(同窓生は、東山魁夷さんのことを東山先輩と呼ぶことがあります)。母校の先輩には、他にも、画家であれば小磯良平先輩がおられます。この「記念室」に飾られている東山先輩の作品の中で、私が一番惹かれた作品は、雪の降る京都の街描いた「年暮る」というタイトルのついたリトグラフでした。このような先輩方の作品が、母校の「記念室」に飾られているとは夢にも思っていませんでした。私が在籍していた頃は、東山魁夷先輩や小磯良平先輩の作品が、当たり前のように講堂や廊下に飾ってありました。飾ってありましたが、高校生当時の私には、それらの作品の価値がまったくわかっていませんでした。

■画家である東山魁夷・小磯良平両先輩以外にも、母校の先輩にはたくさんの著名人がおられます。そのことが、同窓生にとっては少し誇らしかったりします。たとえば、小説家の横溝正史さんや舞台美術家・作家である妹尾河童さんなども私たちの先輩に当たります。母校訪問から話しが逸れていきますが、横溝正史さんが在籍されていたころのことについては、「東京紅団」というサイトの「横溝正史の神戸を歩く」というエッセーで詳しく知ることができます。このエッセーによれば、神戸駅の近くにある東川崎公園内には横溝正史の生誕地碑が設置されているようです。一度、訪問してみたいものです。

■上の2枚の写真のうち左側は、卒業アルバムに掲載された写真です。私が在籍した3年4組の集合写真です。右側は、今回の母校訪問で撮った同じ場所の写真です。私たちが学んだ校舎は、1940年にできた校舎です。戦前の建物ですね。今の校舎は、1994年に建て替えられたものです。現在の校舎とは同じ敷地の中でも、建てられている場所が違います。私たちの頃は、南東の角が正門でしたが、現在はもう少し北、北西部分に正門があります。

■上の2枚の写真のうち左側は、卒業アルバムに掲載された写真です。私が在籍した3年4組の集合写真です。右側は、今回の母校訪問で撮った同じ場所の写真です。私たちが学んだ校舎は、1940年にできた校舎です。戦前の建物ですね。今の校舎は、1994年に建て替えられたものです。現在の校舎とは同じ敷地の中でも、建てられている場所が違います。私たちの頃は、南東の角が正門でしたが、現在はもう少し北、北西部分に正門があります。

■正門を入ると右手に、「合掌の碑」が建てられています。私たちが在学している頃は、敷地の西の方にありました。この「合掌の碑」は、沖縄県最後の官選知事として沖縄戦に散った島田叡(あきら)先輩(1901~1945年)の慰霊碑です。島田先輩は、1945年1月に沖縄県知事として赴任し、米軍上陸を前に県民の疎開や食糧確保に奔走。米軍の砲撃の下でも壕(ごう)を転々として執務を続け、本島南部で消息を絶ちました。享年43歳。沖縄県では、島田叡を知らない方はおられません。それほど、有名です。現役の後輩達も、毎年、沖縄で修学旅行を実施しています。詳しくは、島田先輩のことについては、拙ブログの「島田叡さんのこと」の投稿をお読みいただければと思います。

■校舎は建て替えられ、昔の様子は曖昧な記憶の中にしかありません。同級生たちと歩きながら、ここに武道場があったね…とか、部室の建物があったよね…とか、昔の様子を思い出しながら歩きました。すつかり変わってしまっていますが、以前と変わらないものがあります。ユーカリの樹とスタンドです。敷地のあちこちに、ユーカリの樹が植えられています。以前は、もっとたくさんのユーカリの樹があったように思います。今回、私の母校訪問に同行してくださった同窓会理事長のKくんからは、もともと池があったところを埋め立てて学校作ったために土地に湿気がく、その対策として深く根を張って水分を吸い上げるユーカリの樹が植えられたのだそうです。この話しは、今回初めて聞きました。校章にも、そのユーカリの葉が3枚デザインされています。

■グランドでは、テニス部やソフトボール部が練習していました。その様子をスタンドから眺めました。昔、このスタンドを使って練習をしたな…とか、いろいろ思い出しました。そうすると、母校という「場所」の持つ力のようなものを感じることができました。偉大な先輩たち、多くの同窓生、そして現役生の皆さんと一緒に築いてきた伝統のようなものを感じることができました。

■昔の正門は、学校の敷地の南東の角にありました。その正門を出て川を渡ったところには、駄菓子屋がありました。学校帰りに、よく立ち寄っていました。お店の名前はなんという名前だったかな…。確か、西明寺という名前だったように思います。阪神・淡路大震災の時に、この辺りは大変被害にあいました。この駄菓子屋さんに隣接する商店街も全て火災で燃えてしまいました。

■母校を見学した後、同行してくださった同級生の皆さんが、母校の周り散策してみようと提案してくださったことから、かつて通学に使っていた神戸電鉄の長田駅に向かっての坂道を登っていくことにしました。震災の影響もあるのでしょうが、街並みについては随分変わったかなという印象です。もっとも42年が経過しているので、変わっていても当然でしょうか。ただし、駅近くの地形等については、記憶の中にある通りのものでした。いろいろ懐かしい思い出が蘇ってきました。一番の思い出は、不良中学生にからまれたところを、同級生が救ってくれたことでしょうか。その同級生は、今、有名な企業の経営者になっています。その時のことを、彼は覚えているかな。

■母校を見学した後、同行してくださった同級生の皆さんが、母校の周り散策してみようと提案してくださったことから、かつて通学に使っていた神戸電鉄の長田駅に向かっての坂道を登っていくことにしました。震災の影響もあるのでしょうが、街並みについては随分変わったかなという印象です。もっとも42年が経過しているので、変わっていても当然でしょうか。ただし、駅近くの地形等については、記憶の中にある通りのものでした。いろいろ懐かしい思い出が蘇ってきました。一番の思い出は、不良中学生にからまれたところを、同級生が救ってくれたことでしょうか。その同級生は、今、有名な企業の経営者になっています。その時のことを、彼は覚えているかな。

■長田駅からは一駅、湊川駅まで神戸電鉄に乗ることにしました。神戸の皆さんは、普通、神鉄(しんてつ)と呼びます。同行してくれた同級生は、普段、神鉄に乗ることはないようで、「長田駅から初めて乗った」と言っていました。神戸電鉄を利用する方達は、六甲山の裏側、北区にお住いの皆さんが多く、母校の近くに住んでいる方達は、普通、乗ることはないですからね。

■同級生の皆さんとは散策しながらいろいろ話をしました。私たちは今年度に還暦になります。母校のかつての先生方よりも年を取ってしまいました。お亡くなりになった先生のほうが多いと思います。先生だけではありません。同級生でも亡くなられた方達がおられました。大病をされた方達の話しも聞かせてもらいました。私はといえば、卒業後、同窓会ときちんと連絡を取っていなかったので、ずっと「行方不明」のままでした。42年の時間が経過しました。人生いろいろです。神戸電鉄で移動した湊川駅の近くでは、懐かしいお店と再会しました。「人工衛星饅頭」のお店です。このお店は、高校の時からずっと流行っているようです。ソビエトのスプートニクが打ち上げられた年に開店したとか。こちらについては変わりはありませんでした。

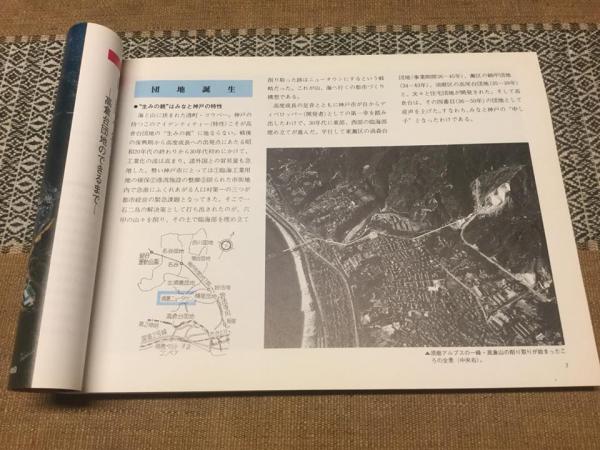

『わが街 わがふるさと 高倉台 高倉台団地15周年記念誌」

◾️亡くなった父が最初に建てた戸建住宅は、神戸市須磨区にあった高倉山を切り崩して作った新興住宅地(住宅団地)、高倉台にありました。海と山に挟まれた神戸市では、山を切り崩して住宅地を建設し、切り崩した土砂で埋立地を造成してきました。国の補助金なしにこれらの事業を展開したことで、当時は「株式会社神戸市」と呼ばれるほど評価されました。もちろん、そのような評価は当時のものですが…。高倉台も含めて、須磨区には次々といわゆるニュータウンが建設されていきました。そのことについては、市役所のホームページで「須磨ニュータウンの歴史」として説明されています。その一部を引用してみます。

埋立用土砂は六甲山系の山から採取されることになり、昭和35年には鶴甲山、昭和37年には渦が森で工事が開始されていましたが、鶴甲と渦が森の土砂採取量だけでは、東部の臨海工業地帯を全て埋め立てる事は不可能であったことと、並行して西部の臨海工業地帯の造成も進めていたことから、高尾山と高倉山からも採取することになりました。

高倉山から東部工区への陸上輸送は、安全面からもコスト面からも不可能であるため、海上輸送に着目し、ベルトコンベヤとプッシャーパージ方式を、全国で始めての試みとして採用することになりました。このベルトコンベヤは平成17年9月に稼働が停止するまで、西神ニュータウンの造成や六甲アイランドの埋め立てにも利用されました。

◾️造成工事が終わり、高倉台が誕生したのは昭和46年(1971年)頃でしょうか。集合住宅と戸建住宅からなる住宅団地でした。宅地分譲は昭和47年から始まっています。我が家は、昭和49年の第4次宅地分譲に応募して高倉台に家を建てることになりました。私は、ここに9年ほど暮らしました(高校の途中から、大学院の途中まで)。我が家の工事が終わった時、まだ周囲には住宅があまり建っておらず、造成された土地と道路があるだけでした。今でも、ポツンと我が家が建っている風景を思い出すことがあります。

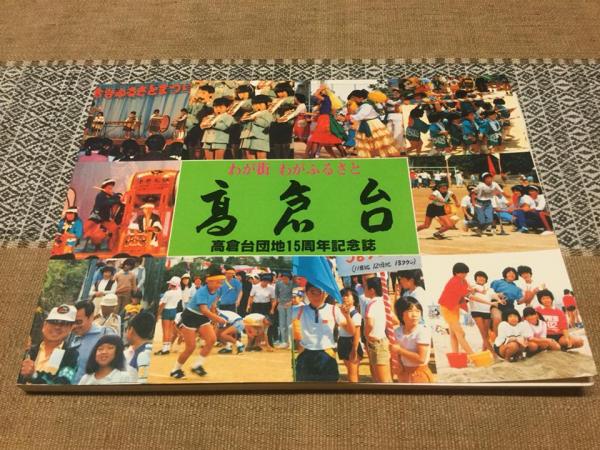

◾️ところで、最近、母が暮らしていた家の荷物を整理しましたが、その際に、写真のような「記念誌」を回収しました。これは、資料として貴重だなと思っています。この「記念誌」は、高倉台が生まれて15周年を記念して作成されたものです。タイトルは『わが街 わがふるさと 高倉台 高倉台団地15周年記念誌』。発行は、昭和61年(1986年)。ちょうど、私が結婚した年になります。表紙を見るとわかる人にはわかりますが、「昭和の香り」満載です。表紙の写真からは、コミュニティ活動として様々な行事が行われていたことが示されています。また、なんとなくですが、原武史の『滝山コミューン一九七四』なんかも連想してしまいます。日本の高度経済成長期以降の地域社会の変化を考える際に、役に立ちそうです。担当している授業でも活用できるかもしれません。

◾️高倉台は、当時としては活発にコミュニティ活動に取り組むユニークな住宅団地でした。母校・関西学院大学社会学部で都市社会学を教えておられた倉田和四生先生が、高倉台を調査して論文を書いておられます。「日本のニュ-タウン(近隣住区)とコミュニティ活動–千里と高倉台」(関西学院大学社会学部紀要 (42), p37-59, 1981-02)です。パラパラページをめくっていると、「関西学院大学の交換留学生、ロナルド・グル君(20歳)ら4人が、指導の海野道郎教授に率いられ、ニュータウンにおけるコミュニティー活動の実態を研究するために高倉台を訪れた」、との記述がありました。この交換留学生は、高倉台の活発なコミュニティ活動やコミュニティに対して学校の施設や運動場が開放されていることに驚いています。昭和58年11月11日のことです。ちなみに、海野先生は、数理社会学や合理的選択理論がご専門でした。私とは同じ社会学とはいっても、その細かな専門分野はかなり違うわけですが、それでもいろいろお世話になりました(ちなみに、海野先生は、その後、東北大学に異動された)。

◾️この高倉台を3年前に訪ねてみました。当時は今のような「超高齢社会」(あるいは「超超高齢社会」)のことなど、誰も考えていなかった。須磨のニュータウンのことについても調べてみました。全国のニュータウンと同じく、厳しい状況にあるようです。3年前に訪問したときのことは、このブログに「神戸・須磨ニュータウン」としてエントリーしています。そのうちに、この記念誌をきちんと読んでみようと思います。

三ツ矢サイダー発祥の地

◾️母の家の中の「物の処分」、今日から始まりました。私は庭の草刈りをしました。汗びしょびしょ。その後は、役所に行って家を処分するための諸々の相談。で、台風が来ていることから、「物の処分」作業は業者さんにお任せして、昼過ぎに帰宅することにしました。帰宅途中、遅い昼食(トンカツ)を食べたのですが、その近くに「三ツ矢サイダー発祥の地」があったな〜と思い出し、近くまで行ってみることにしました。能勢電鉄「平野駅」のすぐそばです。

◾️母の家の中の「物の処分」、今日から始まりました。私は庭の草刈りをしました。汗びしょびしょ。その後は、役所に行って家を処分するための諸々の相談。で、台風が来ていることから、「物の処分」作業は業者さんにお任せして、昼過ぎに帰宅することにしました。帰宅途中、遅い昼食(トンカツ)を食べたのですが、その近くに「三ツ矢サイダー発祥の地」があったな〜と思い出し、近くまで行ってみることにしました。能勢電鉄「平野駅」のすぐそばです。

◾️以下は、ウィキペディアの説明です。

三ツ矢サイダーは、明治時代に宮内省が兵庫県多田村平野(現在の川西市平野3-23-1)の平野鉱泉を用い、炭酸水の御料工場[1]を建造して始まった。後に工場は三菱に払い下げられ、権利は明治屋が得て、1884年に「三ツ矢平野水(みつやひらのすい)」として販売した。平野水は夏目漱石の『行人』、『思い出す事など』にも登場し、1897年に大正天皇の皇太子時代に御料品として採用された。1907年に「帝国礦泉株式会社」[2]が設立され、従来の平野水を元に、砂糖を煮詰めたカラメルやイギリスから輸入したサイダーフレーバーを加えた「三ツ矢印 平野シャンペンサイダー」を発売し[3]、1909年に「三ツ矢シャンペンサイダー」に改称した。

◾️夏目漱石の作品にも登場しますが、宮沢賢治も行きつけの蕎麦屋で、天ぷら蕎麦とこの「三ツ矢サイダー」を注文していたこともよく知られています。今の価格に換算すれば、天ぷら蕎麦が1000円とすれば「三ツ矢サイダー」は1500円だったようです。「シャンペンサイダー」ですしね、高級品ですよね。かつてここにあった工場で生産された「三ツ矢サイダー」は、能勢電鉄で運ばれていました。

◾️この「三ツ矢サイダー発祥の地」のこと、9年前に亡くなった父を病院に連れて行ったり、看病したりしている頃から気になっていました。父が亡くなったあとは、毎週、母の世話をしに行きながらも、ただ眺めるだけでした。余裕がなかったんですね。今日は、昼食に「トンカツ」を食べて、ふと、「もうじき、ここに来ることもなくなるなぁ〜」と思った時に、この「三ツ矢サイダー発祥の地」のことを思い出し、訪れてみることにしたのでした。

震災発生から6日後に収録されたパペポTV (上岡龍太郎・笑福亭鶴瓶)

■滋賀県で高校の先生をされている知り合いの方が、この動画に関してfacebookに投稿されていました。23年前に起こった阪神淡路大震災のあと、6日後に収録されたテレビ番組です。当時、大変人気のあった「鶴瓶上岡パペポTV」という番組です。笑福亭鶴瓶さんと、今は引退された上岡龍太郎が出演するトーク番組です。1987年4月14日から1998年3月31日まで放送されました。さて、知り合いの高校の先生の投稿には、このようなメッセージが添えられていました。「鶴瓶師匠が言うてること、当時自分が感じたこととほぼイコールです。お時間あるときに、見てください」。

■その先生は、西宮で被災されました。当時は西宮で中学校の先生をされていました。その中学校には多くの方達が避難され、そこで被災者の皆さんに懸命に対応されたようです。さて、鶴瓶さんと上岡さんが語られている内容の細かな点や事実認識については様々な異論があるかもしれませんね。ただし、特に、鶴瓶さんの報道のあり方に対する意見については、共感される方が多いのではないかと思います。知り合いの先生が「鶴瓶師匠が言うてること、当時自分が感じたこととほぼイコールです」というご指摘、被災地と非・被災地との間にある圧倒的な非対称性の問題でしょうか。あるいは、最近、しばしば言われる言葉であれば、「災害ポルノ」(disaster porn)の問題でしょうか。自らも被災者である鶴瓶さんと上岡さんの間にも、若干、そのような非対称性を私は感じてしまいます。(この動画は、YouTubeに2015年にアップして公開されたようです。テレビを直接撮影しているようなので、画質は相当悪いですが、著作権的に問題があるとの指摘があるかもしれません。それでも、有益な動画と判断し、リンクさせていただきました。)

■この動画と関連するネットのインタビュー記事を見つけました。「【熊本地震】「“震災ポルノ”ではなく潜在的課題を報じて」農村社会学者が感じた震災報道の “違和感”」です。インタビューを受けているのは、農村社会学者の徳野貞雄さんです。熊本大名誉教授で、一般社団法人「トクノスクール・農村研究所」の理事長もされています。徳野さんは、熊本地震が「マチ型震災」と「ムラ型震災」の複合型震災であるにも関わらず、マスコミの報道が限定された結果、「マチ型震災」ばかりがクローズアップされている点を指摘されています。目に見える分かりやすい「マチ型震災」に報道が集中し、農山村部の被害状況についてはほとんど報道されていないという指摘です。加えて、以下のような指摘もされています。「震災ポルノ」(=「災害ポルノの問題」)です。

「ムラ型震災」に限ったことではないが、目に見えにくい被害を、もっと多く伝えてほしいと強く願う。例えばトイレ問題。人間、排泄を長い時間我慢することは難しい。特に女性や高齢者は、発災直後、どこで排泄するかという問題に直面した。こうした課題を報じることで、地震の経験が日本全体で共有・蓄積されていく。

目に見えにくい被害に共通するものは「日常生活の解体」だ。これを早期に復旧させるために、報道や研究者はこのテーマにもっと注目してほしい。

今回の熊本地震で特に感じたことだが、テレビや新聞は「心の交流」などと、心温まるエピソードを紹介しすぎだ。もちろん、こうした報道には、人々を勇気付けるという素晴らしい目的がある。しかし、それも度が過ぎると“震災ポルノ”となってしまう。被害のあった建物や橋などの映像も、明らかに多すぎる。何でもバランスが大事。マスコミは“震災ポルノ”ではなく、目に見えにくい潜在化した課題について、しっかり報じるべきだ。ーー“震災ポルノ”とは?

徳野氏:目に見える感動しやすい部分を、安易に取材して記事化したものを指す。報じたとしても、課題が解決されることはない。

■最近は、この「震災ポルノ」=「災害ポルノ」だけでなく、「貧困ポルノ」や「感動ポルノ」(障がい者の存在がメディアなどによって過剰に感動的に演出され、非障がい者の消費の対象になっている)等、いろんなところでこの「〜ポルノ」という言葉が使われています。ショッキングな言葉だからでしょうか(これらの言葉自体は少しインフレ気味かもしれませんね)。困難な問題に抱える人びとに寄り添うようでありながら、その問題を、外部からのステレオタイプな関心(あるいは好奇心)によって「消費」していることの問題性を、徳野さんは指摘しているわけです。被災地の外部の人の好奇心の入り混じった関心に合わせて、情報が切り取られ、強調され、提供されていくことの結果、「ムラ型震災」が無かったかのように扱われ、目に見えにくい潜在化した課題も伝えられない…ということになっているのです。

■冒頭の「パペポTV」で鶴瓶さんが必死に伝えようとしていることは、「自分たち被災者は災害ポルノとしてマスメディアで消費されている」一方で、現実の本当に困っている問題、徳野さんの指摘で言えば「目に見えにくい潜在化された課題」にはなんら社会的な対応がなされず、被災地とその外部の非・被災地との間に大きな落差が存在している…ということなのだと思います。阪神淡路大震災、東北大震災、熊本地震…。この問題はずっと変わっていないのかもしれません。私も含めて、外部にいる人間は、いつでも、簡単に、この「ポルノ」の罠に絡め取られてしまう危険性を抱えています。

神戸・須磨ニュータウン

▪︎23日(金)は、「我が故郷神戸」に行ってきました。鵯越という場所にある「神戸シルバーカレッジ」という生涯学習施設に伺いました。60歳以上の方たちが学ぶ成人大学です。ここでグループワークと講義を行いました。今年で3年連続…ということになります。

▪︎「我が故郷神戸」に帰るのは良いのですが、やはり自宅のある奈良からだと結構遠いな…という気持ちになります。実質的な移動時間は、普段の通勤とあまり変わらないのですが、たまにしかいく用事がないものですから、「我が故郷神戸」であっても、気持ち的には「遠い街」になってしまっています。昨年までは、どうせ時間がかかるんだったらと、電車で新開地まで行き、神戸電鉄に乗り換え、西鈴蘭台まで移動し山岳列車気分を味わっていました。今年は、これまでとは移動方法を変えて、三宮からバスで行くことにしました。すると、意外なことに早く到着しました。三宮からは、かつて私が暮らしていた30年前にはなかったバイパス道路によって、「神戸シルバーカレッジ」の近くまで一気に移動できるからです。

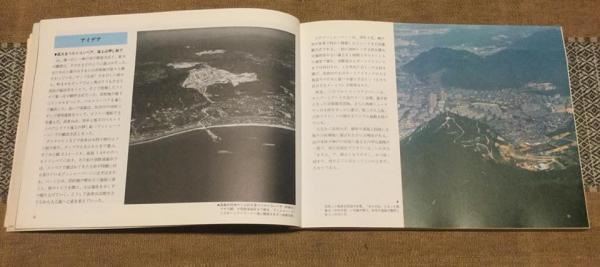

▪︎15時頃、「神戸シルバーカレッジ」での授業を終えました。そのまま帰宅してもよかったのですが、高校から大学まで過ごした須磨区にあるニュータウンに行ってみようと思い立ったのでした。須磨に転居したのは、約40年前、1975年(昭和50年)のことになります。新しく開発されたニュータウンに、両親が頑張って一戸建住宅を建てたのです。「高倉台」というニュータウンです。この「高倉台」までの移動が、けっこう大変でした。「神戸シルバーカレッジ」のある地域には「ひよどり台」というニュータウンがありますが、そのニュータウンを経由して、須磨ニュータウンの「白川台」を通り、まずは神戸市営地下鉄の「名谷駅」まで移動しました。この「名谷駅」から一駅、次の「妙法寺駅」まで地下鉄で移動し、「妙法寺駅」からは再びバスに乗って「高倉台」まで移動しました。何度も乗り換えてけっこう大変だったわけですが、かつてかこのような移動はできませんでした。不可能でした。ニュータウンの開発が終わっておらず、この日に利用したような公共交通機関も存在していなかったからです。隔世の感がありますね。

▪︎私が暮らした「高倉台」は、基本的には記憶通りの街でしたが、周辺部分は若干拡大しているようにも思えました。記憶のある街並みは、確実に40年を経過している…ことを実感させるものでした。まあ、当然ですね。「高倉台」の南側にある山にも登ってみました。ここは、公園としても整備させており、六甲山縦走のコースの一部にもなっています。山の頂上に登ると、私が暮らしていたときには存在しない「茶屋」が立っていました。おそらく、登山シーズンのときに開店するのでしょう。頂上からの景色は、とても懐かしいものでした。「高倉台」全体を見渡すことができるだけでなく、遠くに明石海峡や淡路島を望むことができたからです。唯一、記憶と違うことは、そこに明石海峡大橋が存在していることです。また、明石海峡大橋の右側には、さらに遠くに、ぼんやりと島の影が確認できました。たぶん…小豆島だと思います。この山頂から小豆島が見える…これは記憶にありませんでした(そうだったんだ…)。

▪︎私が暮らしていた時は、この「高倉台」からさらに奥にある地域が開発中でした。もちろん、現在では、今日、講義をした「神戸シルバーカレッジ」のあたりまで、いくつものニュータウンが広がっています。須磨ニュータウンは、主要には6つの住宅団地から構成されています。「北須磨」団地が1967年、「白川台」団地が1970年、「高倉台」団地が1973年、「名谷」団地が1975年、「落合」団地が1978年、「横尾」団地が1979年。主に1970年代に開発された住宅団地です。私が暮らした「高倉台」のばあいは1973年で、私の両親が家を建てて転居したのが1975年ですが、私の家のまわりには造成地がひろがっているだけでした。造成地のなかに、私の家も含めて、ポツポツと住宅が建ってるいだけでしたが、すぐに続々と戸建住宅が建設されました。

▪︎ここで、神戸市須磨区が出した「須磨区計画」(平成23年)には、以下のような記述があります。ニュータウンのある北部の地域は、高齢化していることがわかります。全国的に、都市郊外のニュータウンは高齢化していますが、須磨区も同様であり、10年・20年後のことを考えると、なかなか厳しい状況がみえかくれするのです。

須磨区の人口は、須磨ニュータウンの開発に伴い、昭和 50 年代から急増していましたが、60 年 代からは、横ばいとなり、平成 6 年の約 18 万 9 千人をピークに微減の傾向が続き、現在、約 16 万 8 千人となっています。将来的にも、須磨区全体の人口は減少の傾向であると予測されます。

須磨区の年齢別の人口構成に関しては、全市の平均と比べて、20 歳代から 40 歳代の人口が少なく、60 歳代以上の人口が多くなっています。特に北須磨支所管内では、60 歳代前半のいわゆる 「団塊の世代」の割合が高いことが特徴です。また、本区では、35 歳前後の「子育て世代」の割合が高いと言えます。

須磨区でも少子高齢化が進んでおり、本区、北須磨支所管内ともに、高齢化率は全市の平均を 上回っています。中でも友が丘地域などでは、高齢化率が 40%を超える推移を示しています。 特に、北部のニュータウン地域では、子どもの減少などが見られるとともに、急速に高齢化が 進んでいます。

▪︎ちなみに私の両親と妹は、1980年代の後半頃までこの「高倉台」に暮らしていましたが、その後、大阪に近い川西市の方面に転居しました。そちらのニュータウンに新しい家を建てて、転居したのです。結局、その新しいニュータウンも、高齢化率が高まっています。困ったものです。