藤野家住宅/東華菜館

■この前の日曜日のことになりますが、急遽、京都市中京区にある藤野家住宅を訪問しました。こちらの住宅、国登録有形文化財です。この住宅の概要ですが、以下の通りです。

■この前の日曜日のことになりますが、急遽、京都市中京区にある藤野家住宅を訪問しました。こちらの住宅、国登録有形文化財です。この住宅の概要ですが、以下の通りです。

大正15年に住まいとして建てられた藤野家住宅(国登録有形文化財)は、通りに面して高い塀を構える典型的な「大塀造(だいべいづくり)」の町家の秀作。

塀の内側に、平屋建の「表側棟」と二階建「居住棟」を「玄関棟」でつないだ造りです。

玄関を兼ねた四畳半の茶室や、数寄屋風意匠が取り入れられた瀟洒な佇まい、門の脇に雪隠や供待(待合)を備えた前庭を茶室の露地として使えるように演出しているのもみどころです。

■こちらの藤野家住宅、じつは友人である藤野正弘さんが理事長をされている「一般財団法人藤野家住宅保存会」が管理されています。藤野さんは、かなり前のことになりますが、社会人大学院生として私の授業を履修されていました。まあ、そのようなこともあり、また、当時同じように(潜りで)私の授業を履修されていた藤井まち子さんご夫妻とご一緒に、藤野家住宅を見学させていただきました。勉強になりました。このような文化財的価値を維持することの当事者としての誇りや気概、そして維持に伴う大変なご苦労等について、お話をお聞かせいただきました。

■藤野家住宅見学の後は、やはり建築学的な価値をもつ「東華菜館」で、藤野さんや藤井さんご夫妻と夕食をご一緒しました。こちらの建物、四条大橋の西側に建っているレトロな建物ですので、皆さんよくご存知かと思います。私もいつか訪れてみたいとずっと思っていました。母校・関西学院大学の設計者と同じく、ウィリアム・メレル・ヴォーリズが設計した建物だからです。東華菜館の公式サイトを拝見すると、丁寧に説明されています。以下は、その説明を転載させていただきます。もちろん、お料理もいただきました。現在、健康回復に努めている最中なので、量は控えめにしながら中華料理を楽しみました。

■藤野家住宅見学の後は、やはり建築学的な価値をもつ「東華菜館」で、藤野さんや藤井さんご夫妻と夕食をご一緒しました。こちらの建物、四条大橋の西側に建っているレトロな建物ですので、皆さんよくご存知かと思います。私もいつか訪れてみたいとずっと思っていました。母校・関西学院大学の設計者と同じく、ウィリアム・メレル・ヴォーリズが設計した建物だからです。東華菜館の公式サイトを拝見すると、丁寧に説明されています。以下は、その説明を転載させていただきます。もちろん、お料理もいただきました。現在、健康回復に努めている最中なので、量は控えめにしながら中華料理を楽しみました。

シンプルなデザインの学校・教会建築を数多く残したヴォーリズ氏による商業建築は少なく、その中でも当店は氏による生涯唯一のレストラン建築です。

特に玄関ファサードで印象的な海の幸・山の幸等食材のモチーフは、館内にちりばめられており、目を楽しませてくれます。

シンプルな直線と曲線を組み合わせた天井や梁・腰板・扉の装飾が美しいのも特徴的。

また、建物に合わせヴォーリズ氏により設計された調度品や花台も残っており、料理とともにお客様をもてなします。

当店の建物は、ほぼ大正15年竣工当時の姿を残しており、今もその維持管理・保存に努めております。

京都大原三千院の阿弥陀三尊像

■ながらく抱えたままになっていた仕事を、とりあえず、なんとかすることができました。気持ちに少しゆとりができました。ということで、紅葉を楽しみに出かけることにしました。朝8時頃に家を車で出発して、最初は、比良山の紅葉を楽しもうという計画だったのですが、湖西道路を走っていると、比良山がガスに覆われていのが確認できました。「これはあかん…」と、急遽、行く先を変更することにしました。湖西道路をUターンして、「途中越え」で大原の三千院に行くことにしました。

■ながらく抱えたままになっていた仕事を、とりあえず、なんとかすることができました。気持ちに少しゆとりができました。ということで、紅葉を楽しみに出かけることにしました。朝8時頃に家を車で出発して、最初は、比良山の紅葉を楽しもうという計画だったのですが、湖西道路を走っていると、比良山がガスに覆われていのが確認できました。「これはあかん…」と、急遽、行く先を変更することにしました。湖西道路をUターンして、「途中越え」で大原の三千院に行くことにしました。

■三千院、45年ぶりでしょうか。初めて参拝したのは、大学浪人していた頃です。どうして三千院にやってきたかというと、友人が免許を取り遠くまでドライブしたいというのに付き合ったのでした。三千院にも仏教にも特に何にも関心がなく、何を拝観したのか全く記憶に残っていません。当時は、庭なんて、全く関心もありませんでしたし…。ところがです。45年が経過すると、お庭を味わうことができるようになるんですね、不思議なことに。ましてや、自宅でガーデニングを楽しんでいますし。いろいろ勉強にもなりました。

■でも、一番、ガーンと心に届いたのは、国宝の阿弥陀三尊像でした。阿弥陀仏の前に正座して合掌して見上げると、阿弥陀仏が「私」を暖かく見つめておられます。優しく、暖かく、「私」を包み込んでくださるかのようです。脇侍、右側の観世音菩薩と左側の勢至菩薩は、臨終の「私」の方にすでに向かっておられます。往生する「私」をお迎えするまさにその一瞬を表しています。ネット上の写真では、それがよくわかりません。ぜひ、阿弥陀仏の前で正座なさって念仏を唱えてみてください。阿弥陀様の背景(天井)は、今では煤で何も見えませんが、赤外線を使った調査と顔料の調査をもとに再現した絵画を拝見しました。極楽浄土です。なんと明るい。たくさん菩薩と天女がいらっしゃいます。阿弥陀仏と観世音菩薩と勢至菩薩は、これから「私」を、この極楽浄土にお連れくださるのです。ありがたいことです。南無阿弥陀仏。

■龍谷大学に勤務して18年、年齢も64歳になりました。浪人をしていた頃の自分には想像もできませんでしたが、やっと阿弥陀三尊像の有難さを実感できるようになりました。多くの人びとが、阿弥陀三尊像の前で安らかな気持ちになられたのでしょうね。今日は偶然でしたが、とてもありがたい日でした。勉強になりました。

「星の巡礼ツアー」・「楽香」コンサート

■土曜日、この写真のお2人にお会いしてきました。右がアコーディオンの岩城里江子さん、左がおはなしのさわきょうこさん。つくば、松戸、旭、鴨川、我孫子、沼津、丹波山、京都、玉野、柏と続く「星の巡礼」ツアーの、今日は京都「アートスペース二条城前・アルバ」。アコーディオンの岩城里江子、おはなしのさわきょうこさん、マリンバの藤本亮平さん、笙の伊藤えりさん、4人のコラボによるライブコンサートでした。長くなりますが、SNSを通して仲良くしていただいてきた岩城さんのこと、頭に浮かんできたことを書き残しておきます。

■土曜日、この写真のお2人にお会いしてきました。右がアコーディオンの岩城里江子さん、左がおはなしのさわきょうこさん。つくば、松戸、旭、鴨川、我孫子、沼津、丹波山、京都、玉野、柏と続く「星の巡礼」ツアーの、今日は京都「アートスペース二条城前・アルバ」。アコーディオンの岩城里江子、おはなしのさわきょうこさん、マリンバの藤本亮平さん、笙の伊藤えりさん、4人のコラボによるライブコンサートでした。長くなりますが、SNSを通して仲良くしていただいてきた岩城さんのこと、頭に浮かんできたことを書き残しておきます。

■アコーディオンの岩城里江子さんと初めて出会ったのは、2007年3月31日のあるイベントでした。当時、私はブログを通して、東京の住宅設計を専門されている建築家の皆さんと交流していました。そもそもそのようなネットワークにつながったのは、写真家の村田賢比古さんのブログを通してなのですが、それはそれで、また長い長い話になってしまうので、15年前の3月31日のイベントから始めますね。

■このイベントについては、このイベントの企画を提案された五十嵐進さんのブログの投稿をご覧いただければと思います。当時、私は、この建築家の皆さんのネットワークの中で企画される「アースダイビング」という地理や地形と歴史に注目した大人の散策に夢中になっていました。3月31日は「第5回アースダイビング」でした。このイベントに、岩城里江子さんも参加されていました。普段、ブログを通して交流している建築家の皆さんとは違って、岩城さんとはこの時が初対面でした。

■岩城さんは、このイベントで訪問した「阿佐ヶ谷団地」に小学生の頃にお住まいでした。阿佐ヶ谷団地とは、昭和33年(1958)に竣工した日本住宅公団によって造成開発された団地です。15年前、私たちが訪問したときは、近いうちに解体されることになっていて、ちょうど若いアーティストの人たちが作品展示会を開催している最中でした。この時だったか、その後にうかがったのかは忘れましたが、岩城さんはお父様の転勤に伴って5つの小学校を転校された経験をお持ちでした。私も、やはり父の転勤で3つの小学校に通った経験があります(3つの幼稚園、3つの小学校、2つの高校に通いました)。東京と福岡と場所は違っていますが、転校生と高度経済成長期の都市郊外にある団地の経験は共通していました。そのようなこともあり団地の話題で岩城さんとは盛り上がったように思います。今や、岩城さんはCDも発売されアコーディオン奏者として活躍されているのですが、私としては、「団地仲間」ということの方が印象としては強いのかも知れません。

■この日のコンサートは、京都の二条城に近いビルの地下にあるスペースでした。いろんなアーティストが利用されているようですね。私は、ぎりぎり開演に間に合ったのですが、席はほぼ満席でした。しかし、どういうわけか「遠慮の塊」のように最前列の真ん中にポカッと空席がありました。まるで、かぶりつきのS席のようです。そこに座って、岩城さんのアコーディオン、さわきょうこさんのおはなし、藤本亮平さんのマリンバ(&いろんなパーカッション)、伊藤えりさんの笙のコラボによる演奏を堪能しました。とっても感動するコンサートでした。そうそう、岩城さんとさわさんは、「楽京(らっきょ)」というユニットを作って活動されています。元々、同じ職場の社員(教育係と新入社員)だったそうです。ええと、そのことも長くなるので横に置いておくとして、今回の「星の巡礼ツアー」というタイトルからも分かるように、昨日のコンサートのコンセプトはホロスコープと深く関係していました。まだ深く理解できていないのですが…(^^;;。

■ホロスコープということからもわかるように、全部で12カ月に合わせた12曲が演奏されました。それぞれの曲に十二星座と結びついた意味があります。岩城さん、サンティアゴ・デ・コンポステーらの巡礼路を歩いた経験をお持ちです。何かスピリチュアルなことに敏感な方のように思います。12曲を演奏し終っあとは、アンコールでも2曲演奏されました。そのうちの1曲が「阿佐ヶ谷団地」という曲でした。岩城さんが最初のCDにも入っている曲です。私がやってきたからというわけでもないのでしょうが、岩城さんと「団地仲間」である私としてはとても嬉しく思いました。

■岩城さんとは、9年ぶりの再会でした。普段は、関西にお越しになるチャンスも少ないし、私も関東圏に出かけることがめっきり減ってしまいました。来年から私は前期高齢者ですし、「いつかまたお会いできるよね」と思っていると、思っているまま時間だけが経過してしまいそうな気がして…。こういうチャンスを大切にしたいと思ったのでした。ということで、「再会するなら、今日でしょ」と出かけることにしたのです。

山科・四ノ宮界隈散策

■水曜日は隔週で午後は会議が続きます。昨日は、会議の日。でも議題も少なく、意見を述べる方も少なく、なんと会議が早目に終わりました。これは良いことです。外はまだ明るいし、急遽、JR湖西線に乗り換える山科駅で改札口から出て、界隈を散策してみることにしました。

■龍谷大学に勤務してから19年目、それ以前、滋賀県庁や滋賀県立琵琶湖博物館に7年間勤務していた時代もあります。あわせて26年間、電車に乗りながら、ずっと気にしてきた風景がありました。電車の窓からJRの線路沿いに見える、いくつかの大きな巨木が気になっていたのです(巨木好きです…)。そんなに気になるのならば、行ってみれば良いのですが、これまでは「いつか行ってみよう」と先送りしてきました。今日は、そのことを思い出し、「行くんだったら今でしょ」という声が聞こえてきたのです(気のせいです…)。

■やはり、宗教と関係していました。2つの巨木は地元の、由緒のある古いお寺の敷地内にありました。ということで、そばまで近寄れませんでした。でも、目指した一番大きな巨木、写真に撮ったものですが、この巨木のそばには行くことはできました。琵琶法師の皆さんの聖地でした。今は、三井寺さんが管理されているようです。聖なる場所にある樹木は巨木になる傾向があります。もっとも、この木は何なのか、樹齢はいか程なのか、残念ながら私には樹木に関する知識がないため、よくわかりません。でも、満足しました。

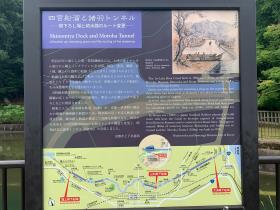

■その後は、せっかくだからと、琵琶湖疏水のあたりも歩いてみました。湖西線ができる時、琵琶湖疏水の一部が新たにトンネルになったということを初めて知りました。諸羽トンネルです。「へ〜、そうなんか」といろいろ勉強しながら歩くことができました。もともと琵琶湖疎水が流れていたところは、埋められて遊歩道になっています。多くの皆さんが散歩をしたり、ジョギングをしたりされていました。琵琶湖疎水は山裾の少し高いところを流れていますから、遊歩道からは山科の街の様子がよく見えます。なかなか気分が良い場所です。最後は、徳林庵です。江戸時代、東海道を往来した飛脚は徳林庵境内で休憩したそうです。この界隈のお寺に関しては、ネット上にたくさんの説明がありますので、ここでは説明いたしません。また、勉強して散策してみたいと思います。私、以前は、こうやっていろんな地域を歩きながら景観に刻まれた歴史の地層を探っていたのですが、コロナ禍で、すっかりそういう楽しさを忘れてしまっていました。また、歩きます。

■その後は、せっかくだからと、琵琶湖疏水のあたりも歩いてみました。湖西線ができる時、琵琶湖疏水の一部が新たにトンネルになったということを初めて知りました。諸羽トンネルです。「へ〜、そうなんか」といろいろ勉強しながら歩くことができました。もともと琵琶湖疎水が流れていたところは、埋められて遊歩道になっています。多くの皆さんが散歩をしたり、ジョギングをしたりされていました。琵琶湖疎水は山裾の少し高いところを流れていますから、遊歩道からは山科の街の様子がよく見えます。なかなか気分が良い場所です。最後は、徳林庵です。江戸時代、東海道を往来した飛脚は徳林庵境内で休憩したそうです。この界隈のお寺に関しては、ネット上にたくさんの説明がありますので、ここでは説明いたしません。また、勉強して散策してみたいと思います。私、以前は、こうやっていろんな地域を歩きながら景観に刻まれた歴史の地層を探っていたのですが、コロナ禍で、すっかりそういう楽しさを忘れてしまっていました。また、歩きます。

「未来へ紡ぐ深草の記憶」

■京都の旧深草町の町制施行100周年を記念し、文化庁の補助金を頂き進めてきた深草アーカイブです。「未来へ紡ぐ深草の記憶」。伏見区役所深草支所のホームページ上で公開されています。サイトのトップページには「深草地域が何を大切にし、これから何を守るのか」というタイトルで、このアーカイブの目的等について説明されています。

伏見区深草地域は、古くは日本書紀に登場し、平安時代には寺院や陵墓が建立され多くの都人が訪れました。

豊臣秀吉の時代には、伏見城築城にともない街道が整備され、諸国からの往来も盛んになりました。

明治に入ると陸軍の施設が多く造られ、戦後は教育施設等へと転用され、学生のまちへと変貌していきました。深草の未来像を描いていくには、こうした地域のルーツや文化・歴史を共有することが大切です。

「深草地域の文化『保存・継承・創造』プロジェクト」実行委員会では、古写真等をデジタルアーカイブ化して、

地域の財産として次世代へ引き継ぐとともに、多彩で奥深い深草の魅力を幅広く紹介しています。

■この深草アーカイブのことを、龍谷大学政策学部の教員である只友景士さんの投稿で知りました。只友先生は、このアーカイブを作成する実行委員会の委員長をされているようです。facebookには、以下のような文章と共に投稿されていました。

旧深草町の町制施行100周年を記念し、文化庁の補助金を頂き進めてきた深草アーカイブが完成しました。伏見区役所深草支所のホームページ上で公開されています。これからも継続的な収集と保存、そして地域の学習に活かして、深草地元学の礎になるでしょう。

ススハキ橋

■来年度の学内の仕事で大切な話を聞く用事があり、ひさしぶりに大学本部のある深草キャンパスへ行きました。深草キャンバスへは、最寄のJR稲荷駅からこの橋を渡って深草キャンパスに向かいました。「ススハキ橋」です。「ススハキ橋」というプレートが左の親柱に、「大正十四年架設」というプレートが右の親柱にはめてあります。このあたり、琵琶湖疎水と師団街道の間に挟まれた地域をススハキ町といいます。調べてみましたが、「ススハキ」が何に由来するのかはっきりしません。「煤掃き」…という説もあるようですが、正しいのかどうかわからないようです。

■来年度の学内の仕事で大切な話を聞く用事があり、ひさしぶりに大学本部のある深草キャンパスへ行きました。深草キャンバスへは、最寄のJR稲荷駅からこの橋を渡って深草キャンパスに向かいました。「ススハキ橋」です。「ススハキ橋」というプレートが左の親柱に、「大正十四年架設」というプレートが右の親柱にはめてあります。このあたり、琵琶湖疎水と師団街道の間に挟まれた地域をススハキ町といいます。調べてみましたが、「ススハキ」が何に由来するのかはっきりしません。「煤掃き」…という説もあるようですが、正しいのかどうかわからないようです。

■さて、大正14年というと1925年になります。人間でいえば97歳。2017年には架橋点検済みのようで、市役所の太鼓判もついています。この琵琶湖水にはたくさんの小さなはしが架かっています。自動車がたくさん通る道ではなく、どちらかというと地域の皆さんの生活のための橋という気がします。古くて欄干に欠けた部分があったのですが、今はきちんと補修されています。普段、橋の下の琵琶湖疏水には、普段は豊に水が流れています。毎年冬に停水し疏水路内の浚渫と清掃を行うようで、今は水が流れていません。今年は、補修工事も行われるようです。そのようなわけで、普段見えない底のあたりの様子がわかります。下を覗いたとき、昔の橋の橋脚らしきものが見えました。これは何なのでしょうね。

叡山電車 もみじのトンネル・ライトアップ2021 市原駅~二ノ瀬駅間

■こういう動画を偶然、見つけることかできました。夜、ライトアップされた紅葉を電車の中から鑑賞する、とっても幻想的です。素晴らしい。

深草界隈を散策(2)

■「深草界隈を散策(1)」の続きです。普段ですと、深草橋のところまで歩き、そこからは京阪龍谷大前深草駅の構内を抜けて、深草キャンパスの東門から入るのですが、今はコロナ対策で入り口は1箇所、キャンパスの南側から入ることになっています。そのため、もう少し先の砂川橋まで歩き、そこで右に曲がり中山稲荷線を師団街道を超えてキャンパスの南側の入り口まで歩きました。この道路は、以前は、第一軍道と呼ばれていました。この第一軍道は、戦前、陸軍第十六師団の錬兵場と師団駐屯地とを結ぶ道路だったそうです。このあたりは、陸軍の土地だったのです。また、いつか陸軍をテーマに散策をしてみたいと思います。

■途中、桜が大変印象深く咲いていました。特に、鉄道ファンには嬉しい風景が見られます。「ゆる鉄」で有名な写真家・中井精也さん風の写真が撮れました。

深草界隈を散策(1)

■龍谷大学では4月から2回生になる学生の皆さんのために、昨年中止になった入学式をきちんと行うことになりました。他大学では2回生(関東では2年生)のための入学式を行うところが増えてきて、龍谷大学はどうするのかなと思っていましたが、行うことを決断されたようです。ちなみに、新学期からは、基本、対面式授業に戻ることになりました。配慮を必要とする方達のためにはオンラインの授業も行います。コロナ禍の中でも、少しずつ大学本来のリズムを取り戻しつつあるのかなと思っていました。ところが、コロナウイルス感染の状況は逆に厳しくなっています。第4波がやってくるかもしれません。4波はもうきていると主張する人もいます。専門外である私にはよくわかりませんが、せっかく元に戻りつつあった大学がどうなるのか、不安なところです。部長をしている吹奏楽部の練習もどうなっていくのか心配しています。

■龍谷大学では4月から2回生になる学生の皆さんのために、昨年中止になった入学式をきちんと行うことになりました。他大学では2回生(関東では2年生)のための入学式を行うところが増えてきて、龍谷大学はどうするのかなと思っていましたが、行うことを決断されたようです。ちなみに、新学期からは、基本、対面式授業に戻ることになりました。配慮を必要とする方達のためにはオンラインの授業も行います。コロナ禍の中でも、少しずつ大学本来のリズムを取り戻しつつあるのかなと思っていました。ところが、コロナウイルス感染の状況は逆に厳しくなっています。第4波がやってくるかもしれません。4波はもうきていると主張する人もいます。専門外である私にはよくわかりませんが、せっかく元に戻りつつあった大学がどうなるのか、不安なところです。部長をしている吹奏楽部の練習もどうなっていくのか心配しています。

■そのような不安や心配とは無関係のように、気候は暖かくなってきています。散歩をするのも気持ちよくなってきました。ということで、先日、深草キャンパスにいく用事があったので、少し深草界隈の風景を味わってみることにしました。深草キャンパスに行くときは、JR稲荷駅を降りてキャンパスに向かうことになります(勤務しているのは、滋賀県大津市の瀬田の森林の中にある瀬田キャンパス)。キャンバスに行くにはいくつかのルートがありますが、私はこの琵琶湖疎水沿いの道を歩くことが好きです。琵琶湖疏水の水は、名前の通り琵琶湖から流れてきているわけですが、人工的に水量が管理されているため、時には水量がぐっと下がることがあります。また、清掃等のために水が流れないこともあります。この日の琵琶湖疏水は豊な水量でした。とても気持ちが良いですね。

■JR稲荷駅で下車して南に少し歩き、踏切を渡ったらすぐ琵琶湖疎水側(西)に向かいます。すると、そこにはススハキ橋があります。琵琶湖疏水を渡った所が深草ススハキ町だから、このような名前になっているのでしょう。漢字で書けば「煤掃き」ですかね。新年を迎えるにあたり、家の中の煤や埃を払い清めることです。どうしてこのような地名なんでしょうね。この辺りは、町名がカタカナになっているところがあります。調べてみましたが、よくわかりません。ちなみに、この橋は大正14年に架設されたようです。緩やかにカーブを描いています。想像ですが、橋にかかる重さを分散させるためだと思います。あと4年で架設されて100年になるこの橋には、何かしら優しさと美しさを感じます。まあ、そのようなわけで、いつもこの話を渡って深草キャンパスに行くことにしています。

■ススハキ橋を渡ると琵琶湖疏水の西側に沿って京阪「龍谷大前深草駅」までまっすぐ歩きます。とても短い距離です。その間に、多数のお地蔵様が集められて祀ってあります。琵琶湖疏水の掘削や師団街道が建設される際に出土したり、工事のために移されたお地蔵様ではないかと想像します。このお地蔵様をお参りして疏水に戻ると、そこには大きな巨木があります。「区民の誇りの木 アカメヤナギ」と樹名を書いた札が立ててあります。残念ながら、樹洞ができてしまっています。上を見上げると枝には葉が茂っているので、まだ生きているのでしょうが、ちょっと心配ですね。頑張って欲しいな。こういう樹が持つ生命力は、人に力を与えてくれますね。

90年前の京都

■昨日、ネットで偶然に見つけました。「初期のサウンドカメラで撮影されたという1929年の京都の映像」なのだそうです。昭和4年ですね。私が生まれる29年前になります。サウンドカメラとはどのような映写装置なのでしょうね、私にはよくわかりません。それはともかく、当時の京都の皆さんの声が録音されています。着物姿が多いのは当然ですが、日本髪を結った方達が結構おられることに少し驚きました。また、録音からは、下駄や草履の音がたくさん聞こえてきます。

■動画の途中で、少女たちが集まっているシーンがあります。当時の流行歌を歌っています。「君恋し」という流行歌です。戦後、フランク永井によってリバイバルヒットしており、私はそちらのフランク永井の代表曲としては知っていたのですが、昭和初期に20万枚もレコードが売れた曲だとは知りませんでした。面白いと思ったのは、餅の移動販売です。音楽担当の方が、縦に琴を抱えて弾いておられるように見えます。そのほかにも、どこかは私にはわかりませんが、京都の当時の神社仏閣の神事や儀礼の様子が映されています。京都をよく知る人であれば、これがなんであるのか、すぐにわかるんじゃないでしょうか。