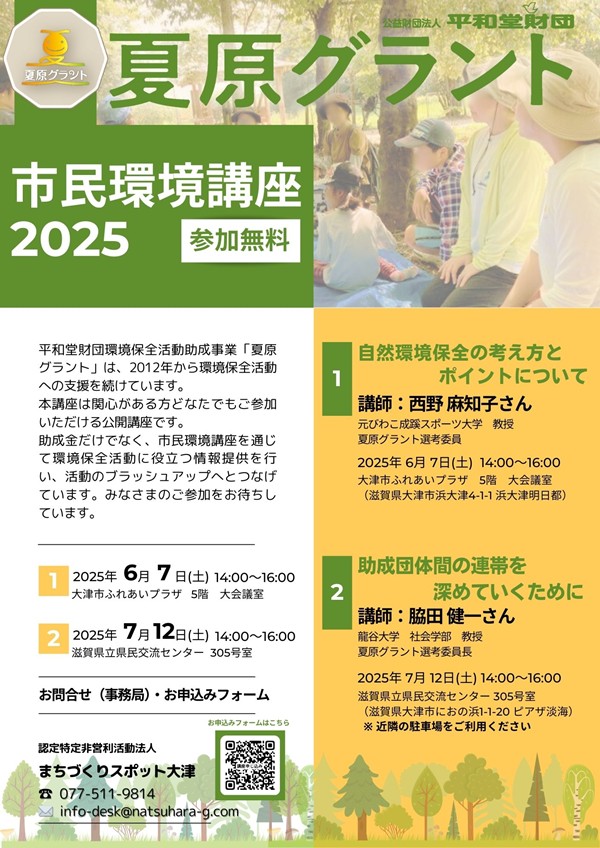

夏原グラント「市民環境講座2025」

▪️土曜日に、選考委員長をしている公益財団法人「平和堂財団・夏原グラント」の「市民環境講座2025」の2回目が開催されます。場所は、滋賀県立県民交流センターです。当日は、講座の講師を務めます。私からもお話をしますが、財団から助成された団体の皆さんとグループワークに取り組もうと思っています。こちらがメインです。なんのためのグループワークかというと、講座のタイトルの通りです。

近江八幡市教育委員会の点検・評価委員と眼科検診

▪️今日は、近江八幡市教育委員会の「第1回点検・評価委員会」が開催されました。昨年に引き続き、2年目になります。今年度も委員長をお引き受けすることになりました。私は、こういった政策評価の専門家でもなんでもないのですが、頑張って委員の皆様と一緒に良い「仕事」ができればと思っています。第2回目は、7月28日になります。以下は、昨年度の点検・評価報告書です。

▪️点検・評価委員会は午前中に開催されました。いったん帰宅し、夕方から眼科で定期検査を受けました。加齢に伴い黄斑上膜が発生しているらしく、今のところ特に症状は出ていませんが、様子をみようということになり定期的に検査を受けています。気休めかもしれませんが、紫外線を99%カットするというオーバーサングラスもかけています。白内障のことも心配ですしね。同年齢の方達の中には、すでに手術をされている方もおられます。

▪️診察の結果ですが、特に異常はなく、引き続き定期的に検査を受けることになりました。今日の医師は、「次の検査は、半年先でも構いませんよ」とのことでしたが、今まで通り、4ヶ月後にお願いすることにしました。

「仰木地域共生協議会」の臨時総会

▪️ 昨日は、急遽、午前中は「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」に参加することになりました。2年前、1回生の授業「社会学入門演習」でお世話になった、NPo法人コミュニティねっとわーく高島の坂下 靖子さん、そして高島市今津町椋川の是永 宙さんも参加されていました(ちなみに坂下さんは、このイベントの主催者です)。そして滋賀県琵琶湖環境科学研究センターや滋賀県立大学の知り合いの皆さんが専門家として参加されていました。強力な応援団だと思います。専門家の力と市民の力を合わせて川鵜のコロニーになってしまった安曇川の河辺林を再生していきます。湧水や水辺環境を生かした形になればと思っています。報告会の後は、JR安曇川駅そばのカフェで是永さんと昼食を摂りながら、ひさしぶりにお話をすることができました。お仕事のこと、地域のこと、ご家族のこと、いろいろ聞かせてくださいました。

▪️安曇川の後は、いったん自宅まで戻り、15時前に仰木市民センターに向かいました。昨日は、ここで「仰木地域共生協議会」の臨時総会が開催されました。農水省から中山間地域農業ルネッサンス推進交付金をいただけることになり、これから農村型地域運営組織形成推進事業(農村RMO)として、この「仰木地域共生協議会」の活動に本格的に取り組んでいくことになったからです。10/10の交付金です。ありがたいですね。ところで、この「仰木地域共生協議会」を構成している団体ですが、①一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木、②仰木学区まちづくり協議会、③仰木の里学区まちづくり協議会、④特定非営利活動法人 琵琶故知新、⑤仰木い~とこの会、それから地元の協力企業として⑥西日本電信電話(NTT西日本滋賀支店)の6団体になります。

▪️ ①②⑤が仰木の団体、③が仰木に隣接し、約40年前に開発された住宅地である仰木の里の団体です。以前の投稿にも書きましたが、仰木は農家の高齢化や後継者不足のため、荒廃農地(耕作放棄地)が増えています。一方、仰木の里には約13,000人の方達が暮らしていますが、その中には時間的な余裕があり農業を楽しみたいという方たちがたくさんおられるように思います。この両者が交流していく中で、「農用地保全」、「地域資源の活用」、「住民の生活支援」等の活動に取り組んでいきます。まずは、無農薬・有機栽培による「グループ農園」での野菜づくりができたらいいなと思っています。昨日の臨時総会での議論をお聞きしていて、すごいなと感心したことがあります。企業に勤務されたり、会社を経営されたりしたご経験に基づく、組織経営の知識やノウハウをみなさんお持ちであることがよくわかりました。大学で教えている私とは、そのあたりが違うところです。理事長をしている④の琵琶故知新では、このような事業を、SNSを使って広報を行うこと、デジタル技術を活用した鳥獣害対策や農地監視、同じく、デジタル技術を活用した共助を促す仕組みの導入などを通してサポートしていきます。

▪️デジタル技術を活用した共助を促す仕組みとは、私どもで開発した「びわぽいんと」のことです。この「びわぽいんと」を「仰木地域共生協議会」にあう形にカスタマイズして、活用していければと考えています。私自身は、組織経営の知識やノウハウ、それからデジタル技術の知識も持ち合わせていませんが、仰木に近い住宅地に暮らしているので、これから始まる「グループ農園」の活動に参加することの中で頑張って行きたいと思っています。あとは、自分の役割はどのあたりにあるのかなと手探りしていくことになります。それから、今回、農村型地域運営組織形成推進事業(農村RMO)に採択にあたっては、⑥NTT西日本滋賀支店さんが、採択までの準備段階で、側面から強力にサポートしてくださっていました。ありがとうざいました。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

【追記】▪️Xへの投稿です。

仰木地域共生協議会では、6月28日、仰木コミュニティセンターで令和7年度中山間地農業ルネッサンス推進交付金(農村RMO)の交付決定をうけた臨時総会を開催。本年度事業計画と予算を交付金に沿って修正した議案を付議し、全会一致で承認。頑張ります。#滋賀県#大津市 https://t.co/e3IBjorUSC pic.twitter.com/eCHXRAcC1G

— 脇田健一 (@wakkyken) June 30, 2025

滋賀経済同友会で講演をさせていただきました。

▪️今日は、午前中、2限に「地域再生の社会学」の授業をした後、学食で昼食を済ませて草津市に移動しました。滋賀経済同友会の「MLGsと私たち」という部会にお呼びいただきました。そこで世界農業遺産・琵琶湖システムに関してお話をさせていただきました。一般市民の皆さんの前では、いろいろ講演を行なってきましたが、企業の経営者の皆さんの前では初めてなのかもしれません。ひょっとすると過去にお話しているかもしれませんが…。

▪️世界農業遺産の専門家でもなんでもないのですが、滋賀県が世界農業遺産に向けて申請作業を進める作業をお手伝いしてきたことから、今回、琵琶湖システムのお話をする機会をいただくことができました。まあ、世界農業遺産の琵琶湖システムの説明よりも、それぞれの地域で、流域の様々な場所で様々な生業や事業に取り組み、結果として、この琵琶湖システムを支えることに貢献されている方々に光を当てて感謝すること、そういう方達が緩やかにつながって、日々の生業や事業の中で琵琶湖システムことを想ってくださることが大切なのかなと思っています。そのような緩やかなつながりの中から、様々なアイデアが生まれ、そのアイデアを実現させていく取り組みが展開され…ということにも期待したいと思います。

▪️もちろん、企業経営者の集まりである滋賀経済同友会の皆さんには、経済人ならではの琵琶湖システムへの関わり方があろうかと思います。経済活動を通して、どのように日々の生業や事業に取り組んでおられる方達を応援していけるのか、私としてはそのあたりのことを期待しています。

▪️今日は、驚いたことがありました。滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さん、この春まで滋賀県庁の琵琶湖環部に勤務されていた三和伸彦さんも参加されていたことです。お二人は、これまで滋賀県で取り組まれている琵琶湖の環境保全のための取り組み、マザーレイクゴールズ(MLGs)を進捗させるためにご尽力されてきました。MLGsを所管しているのは県庁の琵琶湖環境部、それに対して世界農業遺産琵琶湖システムを所管しているのは農政水産部。その取り組みの中身を検討すると、かなりの部分で重なり合っています。もっと、この2つに関連する事業が融合しないのかなといつも思っています。そうすることで、必ずや素晴らしいシナジー効果が産まれくると信じています。

▪️もうひとつ驚いたことがありました。講演の後だったと思いますが、1人の女性が名刺交換に近づいてこられました。そして、「私は、龍谷大学社会学部の出身です」とおっしゃるのです。「学科はどちらですか?」とお尋ねしたら、「社会学科です。先生が担当されていた社会調査実習を履修していました」とおっしゃったのです。とても驚きました。今日一番のびっくりかな。私が龍谷大学に赴任した2004年の時のことです。よく覚えてくださっていたなあと、驚きました。ありがたいことですねですね。

▪️最後に、今日の「MLGsと私たち」部会の部会長、和菓子の「たねや」の小玉恵さん(執行役員経営本部本部長)には、今回の部会にお呼びいただいたこと、心より感謝いたします。お世話になりました。小玉さんと出会ったのも、偶然、人の紹介です。それも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。今日もご縁に導かれ、ご縁に活かされ、そして新たなご縁もいただくことができました。ありがたいことです。また、講演にあたっては、滋賀経済同友会の事務局の皆さんに準備等で大変お世話になりました。ありがとうございました。

▪️写真ですが、講演の後の、グループディスカッションの時の撮ったものです。

【追記】▪️滋賀県庁を退職された三和さん。現在は、一般社団法人「北の近江マザーレイク共創会議」の代表理事をされています。ヤンマーと連携しながら、湖北の地で新しい地域づくりの活動を始められるようです。楽しみですね。近いうちに、滋賀県庁に勤務されていた頃のことも含めて、お話しをお聞かせいただく約束をさせていただきました。

久末航さんが、エリザベート王妃国際コンクールのピアノ部門で2位に入賞されました。

▪️私は2014年から、環境保全に取り組まれている市民団体や地域団体に助成させていただく、平和堂財団の夏原グラントの選考委員を務めてまいりましたが、わけあって、この春からは選考委員長を務めることになりました。そのことと連動して財団の理事も務めさせていただくことになりました。昨日は、その財団の理事会でした。この理事会で、理事長や理事の皆さんのスピーチの中に度々登場されたのが、ピアニストの久末航さんでした。それにはわけがありました。

▪️大津市出身の久末さんは、平和堂財団の芸術奨励賞を2013年に受賞されました。そして、2015~2017年の海外留学助成を受けておられたのです。平和堂財団は、文化、体育、児童福祉、環境、教育の5つの分野で助成事業を行っていますが、久末さんは文化の分野で助成を受けられました。その久末さんが、今回、5月末にベルギーの首都ブリュッセルで開催されたエリザベート王妃国際コンクールのピアノ部門で2位に入賞されたのです。このコンクール、チャイコフスキー国際コンクール、ショパン国際ピアノコンクールと並ぶ、世界三大コンクールのひとつといわれています。演奏されたのは、ブラームスの「ピアノ協奏曲第2番」でした。財団の皆さんも、今回の入賞を大変誇りに思っておられました。常務理事の方からは、久末さんにお祝いのメッセージを送ったところ、すぐにお返事があったということをお話しいただきました。素晴らしいですね。

仰木での農作業:仰木地域共生協議会

▪️末席の理事を務める「仰木地域共生協議会」の事務局から連絡が入りました。金曜日の午後、急遽、キャベツの収穫をするので人手が欲しいという内容でした。金曜日は午後に授業があり、その後も研究室で仕事をしているので参加できそうになかったのですが、研究室での仕事を後回しにして、農作業の手伝いに伺いました。16時半から18時まで農作業に取り組みました。協議会の圃場には、やはり理事のお1人で、仰木に隣接する新興住宅地仰木の里のまちづくり協議会の会長さんも見学に来られていました。

▪️私は、キャベツの収穫、そしてコカブの畝で草抜きと間引きを行いました。今日収穫したキャベツと、間引きしたコカブの間引き菜は、明日、仰木にある直売所「わさいな仰木」で販売されることになっています。農薬も化学肥料も一切使っていない、とても美味しい野菜です。「少々虫に食べられているのは、安心・安全・美味ということだ」と理解してくださる方にぜひ召し上がっていただきたいです。

▪️これから、この「仰木地域共生協議会」の活動を通して、環境省が提唱する「地域循環共生圏」の形成につながる活動に展開していけばと思っています。主役は仰木の農家の皆さんと、隣接地の新興住宅地である「仰木の里」の住民の皆さんです。私も「仰木の里」に隣接する小さな新興住宅地の住民ではありますが、特定非営利活動法人「琵琶故知新」としても、お手伝いできればと思っています。写真は、収穫した野菜を洗っているところです。

ヤマモモと「龍谷チャレンジ」

▪️私の研究室のある建物は、聞思館(もんしかん)といいます。「聞思」とは、親鸞聖人の主著『教行信証』のはじめに出る言葉で「聞思して遅慮することなかれ」という部分からいただいたものです。大学のホームページでは、「大切な言葉を聞いても、ただ聞き流すだけでは意味はありません。じっくりと自分の頭で考え吟味し、自分の問題として受けとめることが大事です。昨今は情報が溢れすぎ、自分が進むべき道を見出しにくい状況です。生きる方向を見失わないようにするためにも『聞思』を心がけたいものです」と解説されていました。はたして自分はどうなんだろう…と思いながら、仕事をしています。場所ですが、北キャンパスと道路をあいだに挟んだ南エリアにありますが、結連橋(ゆいれんきょう)という橋で北と南はつながっています(キャンパスマップ。

▪️今日も、授業のために北エリアにある建物(4号館)の5階まで階段を登り(階段主義者なので…)、2号館地下にある生協の売店まで買い物にいき、4号館地下にあるセブンイレブンでアイスコーヒーを買ったり、紫英館2階にあるメールボックスまで郵便物を確認しにいったり、同じく紫英館にある社会学部教務課や教学部に相談事に行ったりしていると、腰につけた歩数計の数字はどんどんあがっていきます。身体には良いキャンパスかと思います(^^;;。これで、京都駅まで帰りにあるくと軽く10,000歩を越えることになります。

▪️そんな感じでキャンパスの中を歩いているときに気がついたこと。キャンパスに植えられたヤマモモの実が赤く色づいてきました。このヤマモモの前を、たくさんの学生さんたが歩いているわけですが、関心をもっている人は少ないのではないかと思います。教員では、私の知る限り関心のある人は、私も含めて2人。

▪️2006年に鹿児島県指宿市に合併される以前にあった開聞町の町の木は、この「ヤマモモ」でした。瀬田キャンパスに勤務しているとき、この旧開聞町出身の学生さんを指導していたことがあるのですが、他の学生さんと一緒に歩いていたとき、「みんな知ってます? このヤマモモ食べられるんですよ」というと、出身者の学生さんは徐にヤマモモの実をとって口に入れたのです。まわりの学生さんたちはびっくり。「小学生の頃、学校にヤマモモが植えてあって、こうやっていつも実を食べていたよ」と説明。そしてタネをプッと吐き出しました。いいですよね、こういう野生味のある学生さんって。私も食べましたが、やはり塩水で一度洗ったほうがよいかもです。

▪️瀬田キャンパスではやりませんでしたが、これだけたくさんのヤマモモの実がなっているのならば、ちょっと果実酒を作ってみたくなっています。ちょっと程度だと、管理課も黙認してくれるのではないのかな…。知らんけど。果実酒は、普通は、氷砂糖をたくさんいれるのですが、無糖でもできるようです。私の場合は健康のためですが、無糖でやってみようと思います。完成したら、このヤマモモのことを気にされているもう1人の教員の方と試飲で乾杯してみようと思います。この企画に乗るという方を募集します。その人数に応じて、漬け込む量を決めようと思います。

▪️それから、それから。こんなポスターも拝見しました。「学生価値どう支援制度『龍谷チャレンジ』2025年度第1学期の募集を開始します!」。今の学生さんたちは、いいですね。こういう制度で大学が応援してくれています。以前は、ここまで手厚くはありませんでした。行政の助成金や民間の財団の助成金にチャレンジしていました。学外でプレゼンして助成金をいただく、そういう経験自体は、学生さんたちの成長に役だったとは思うのですが、やはり今の支援制度のほうが良いなと思います。ぜひ、多くの学生さんたちにチャレンジしてほしいです。

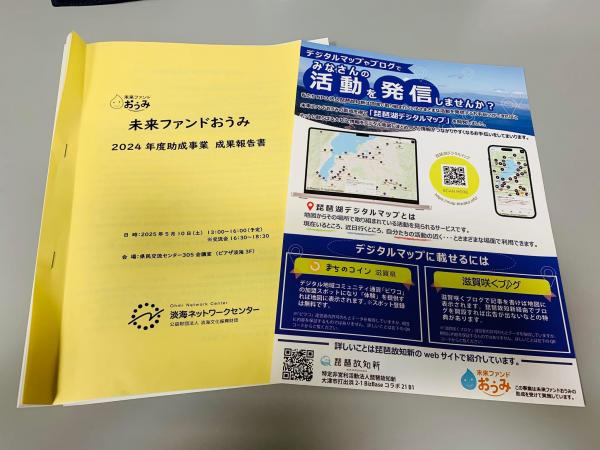

「未来ファンドおうみ 2024年度助成事業 成果報告会」

▪️今日は、公益財団法人 淡海文化振興財団「淡海ネットワークセンター」の「未来ファンドおうみ 2024年度助成事業 成果報告会」がピアザ淡海で開催されました。私ども特定非営利活動法人「琵琶故知新」も、「未来ファンドおうみ」(のなかの「びわこ市民活動応援基金」)より30万円助成していただきました。事業名は、「地理情報システムを活用した琵琶湖環境保全活動の見える化」です。ありがとうございました。

▪️ということで、最後の方で報告をさせていただきました。実際の報告は、事務局長の藤沢 栄一さんが報告されました。理事長の私は会場にいるだけでした。一応、質疑応答でなにかあれば対応する予定したが。写真の右側のチラシは、私たちが開発した「琵琶湖デジタルマップ」を紹介する物です。このチラシ、私どもで用意しました。滋賀県で流通しているデジタル地域通貨「まちのコイン」や様々な団体が情報を発信している「滋賀咲くブログ」とも連携しています。以下が、「琵琶湖デジタルマップ」です。まだまだ使い勝手を改善していく必要があると思っています。「琵琶故知新」として頑張りますので、どうかご期待ください。

「仰木地域共生協議会」の農作業

▪️今日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。前回の農作業は、4月19日でした。ただ、平和堂財団夏原グラントの助成金の贈呈式があったため、選考委員長の私は講評等を行う必要があり参加できませんでした。今日はやっと参加することができました。ただし、今日は参加者が少なく、私も含めて3人でした。

▪️上段左。緑のネットを被せてあるのは、キャベツとケールです。蝶が産卵してしまうと、葉を食べられてしまうので、このようなネットを被せています。ネットの右側は、昨秋に植えたタマネギです。もうじき、収穫かな。左でふさふさ葉が伸びているのはニンジンです。上段右。もうひとつ、ネットを被せている畝があります。これは、前回の農作業で種を植えたようで、すでに発芽していました。何の種子か…聞いたのに忘れてしまいました。すみません。

▪️下段。今日行ったのは、スナップエンドウの苗を植える作業でした。スナップエンドウは豆ですから、蔓を伸ばして成長していきます。ということで、協議会の会長をお勤めになっている農家さんがあらかじめ竹の支柱を建てておいてくださいました。その農家さんの指導のもと、黒いマルチシートを被せてある畝に、苗を植える穴をそのための専用の道具であけて、苗を植えていきました。全部で100ぐらいあったと思います。植えた後は、ひとつひとつにジョウロでたっぷり水をやり、その上から籾殻をたっぷり被せました。こうすると雑草が生えにくいし、生えてもすぐに抜くことができるのだそうです。農家さんは、蔓が伸びて絡まるための紐を竹の支柱に結びつけておられました。スナップエンドウは今がシーズンですが、こちらの方は収穫が6月頃になるようです。品薄になった頃に仰木の直売所で売ると人気が出るかもしれません。

▪️ 10時から始まった農作業は続いていましたが、私は用事があったため、お昼少し前に先にお暇させていただきました。私は、黒いマルチシートを被せたひとつの畝しか作業できませんでしたが、おそらく農家さんともう1人の参加者の方とで、すべての作業を終えられたのではないかと思います。お疲れ様でした。

「琵琶湖デジタルマップ」

▪️「未来ファンドおうみ」より助成金をいただき私ども特定非営利活動法人「琵琶故知新」で「琵琶湖デジタルマップ」を開発しました。そのことを、「未来ファンドおうみ」のサイトでもご紹介をいただきました。ありがとうございます。これまで、「未来ファンドおうみ」からの助成に加えて、滋賀県庁や民間団体の皆さんのご協力を得て、ここまでなんとかたどり着くことができました。

▪️個人的には、世界農業遺産遺産「琵琶湖システム」に関わる、森・里・湖の様々な活動や団体、選考委員長を務めている夏原グラントで助成を受けられた滋賀県の環境保全団体についても、登録していただけるととても嬉しいです。そのように、滋賀県庁農政水産部の担当部署、平和堂財団や夏原グラントの事務局に働きかけていくつもりです。

▪️現在、この「琵琶湖デジタルまっぷ」を開いていただくと、①「まちのコイン ビワコ」にご登録していただいている個人や団体、②滋賀咲くブログにご登録していただいている個人や団体、そして③滋賀県の方で把握されている農産物直売所、④リバコ(プラスチックゴミの問題に取り組んでいる飲食店)、それぞれのマップをご覧いただけるようになっています。まだまだ改良していくことになろうかと思いますが、まずはマップを開いて、使い勝手を試してみていただけると嬉しいです。現在は、①〜④までのカテゴリーの個人や団体ということになりますが、いろいろ工夫をして、カテゴリーを増やしていけるのではないかとも思っています。以前、博物館の学芸員の方とお話をしていた時に、「参加型調査の結果を表示するのにも使えるね」という話をしたこともあります。使い方に関して、いろんなアイデアが提案されてきたら嬉しいです。

▪️現在、この「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔」は、大学のサーバーに置いていますが、定年退職が近づいてきて、そろそろ学外の民間のサーバーに移設するとになりますが、新しい日々の投稿は、この「滋賀咲くブログ」に乗り換えて、今あるこのサイトはアーカイブとして保存しようかなと思っています。