大型プリンター

▪️深草キャンパス聞思館4階の「社会学部プロジェクトワークルーム」に大型のプリンターが入りました。昨日は、指導している社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」で学生さんたちが地域の皆さんと相談をして企画している取り組みのチラシを、この大型プリンターでポスター風に印刷してみました。今回のこの企画では、以前、先輩たちが取り組んだ「あつまれ!みんなで作る絵本館」というイベントの時に、地域の皆さんにご寄付いただいた絵本を大切に保管してきましたが、その絵本を使って開催させていただきます。絵本館のときの記事はこちらです。今回は、事前に大学からも広報をしていただく予定です。大津駅前の中心市街地にお住まいの皆様、大津市にお住まいの皆様、絵本好きの皆様、ご注目ください。

映画『ブルーボーイ事件』特別試写会とトークセッション

▪️昨日は、15時半から深草キャンパス成就館の4階メインシアターで、映画『ブルーボーイ事件』の龍谷大学での特別試写会とトークセッションが開催されました。映画のあとのトークセッションでは、主演の中川未悠さん、監督の飯塚花笑さん、コーディネーターとして龍大卒業生の西田彩さんが登場されました。この映画の概要は以下の通りです。

1960年代、高度成長期の日本で、国際化に向け売春の取り締まりを強化する中、性別適合手術(当時の呼称は性転換手術)を受けた通称ブルーボーイたちを一掃するため、手術を行った医師が逮捕された、通称「ブルーボーイ事件」を映画化した作品です。

▪️映画のなかにはトランスジェンダー女性(Male to Female)の方達が登場されます。主演の中川さんもそうです。監督の飯塚さんはトランスジェンダー男性(Female to Male)です。そして、あえて、「当事者キャスティング」にこだわって撮られた映画なのです。そのこともあり、トランスジェンダー当事者の皆さんにとって、社会はどのように立ち現れてくるのか、そのことが非常にリアルに伝わってくるように思いました。また、映画のなかでは、トランスジェンダー女性の間でも、社会とどのように関わり、あるいは関わることなく生きていくのかという点に関して、差異や対立があることも、よく理解できるように表現されていました。

▪️裁判のシーンでは、検事が、被告側の証人として証言台にたったサチ(中川さん)に対して、裁判長が止めるにもかかわらず、聞くに堪えない厳しい罵詈雑言や辱めるような言葉をあびせかけてくるシーンがありました。観客としては、もちろんサチの立場からそのシーンをみるわけです。検事の個人的な背景には、インドネシアに出征して、国のために戦い、多くの戦友を失ったという経験があります。そのような検事が思う国や社会のあるべき形からすると、ブルーボーイの存在は許すことができないのです。社会を成立させている男と女という2つのカテゴリーを自明として(強固な自明性)、そこにすべての人びとを囲い込み閉じ込めてしまわねばならないと考えており(カテゴリー化の暴力)、そのことが、国家の秩序の問題や国民のあるべき姿という検事が考える正義とともに、暴力的な言葉でサチにぶつけられるのです。そのような暴力に対して、サチは静かだけど毅然として、こう語るのです。「男でも女でもなく、私は私です」。ポスターに書かれていた、この「男でも女でもなく、私は私です」の言葉の意味が、少し深く理解できたように思います。昨日から、ずっとこの映画の強い印象のもとで過ごしています。気持ちがなかなか平常に戻りません。それぐらい印象深い映画でした。

▪️この映画は本当にあった事件をもとにしています。1960年代の事件です。監督の飯塚さんも話ておられましたが、トランスジェンダーの皆さんが証人として裁判の場で証言していた事に驚きました。しかし、同時に、これは過去のできごとではなく、このときの時代にぶり返しいくかのような兆候を感じることがあります。日本の政治家の心無い発言や、トランプ大統領のもとでアメリカの社会で起きていることを報道で知ると余計にそのように思います。ところで、映画の本筋のところとは関係ないのですが、登場してくる人たちが、やたらにタバコを吸っているのです。「ああ、たしかに昔はそうだったな」と子どもの頃のことを思い出すことになりました。写真は、右から、飯塚花笑監督、主演の中川未悠さん、コーディネーターの西田彩さんです。

社会学基礎ゼミナールの進捗

▪️火曜日1限は「社会学基礎ゼミナール」(旧カリキュラム4セメ配当)です。今日は、少し時間をとって学部学会からのお願いに取り組んでもらいました。勤務している社会学部には、社会学部学会という団体が組織されていて、そのなかには学生の団体も含まれています。学部学会の学生の皆さんは、毎年、雑誌『龍龍』の発行とシンポジウムの開催の2つを軸に活動をされています。私は、『龍龍』のサポーター役です。

▪️最新号の『龍龍』の企画のなかのひとつに、アンケートの分析というのがあります。どのようなアンケートか。2回生以上は、この4月に瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転してきたのですが、そのことについて尋ねるアンケートです。学生さんたちの自治を大切にしたいので、基本的に口出しはしたくないのですが、今回は、「せっかくの計量社会学の先生がいるのだから相談をしてみたら」ということになり、若い新人の先生に、「アンケートの担当学生が対応できる範囲で」との限定付きですが、ご指導していただきました。

▪️今日は少し時間があったので、私もゼミ生の皆さんに直接、移転についてどう思うのかを聞いてみました。良かったことで多いのは、キャンパスの外にいろいろ飲食のお店があるということでした。私も健康ならば、そのように「良かった」と思のでしょうが、キャンパスの外でランチというのは糖質制限をしている身としては難しいのです。それから、他の学部の友達にすぐにあえるというのもありました。肝心の「深草を森にする」という大学側が提案するコンセプトなんですが、そのあたりのことは関心の外にあるのかもしれません。

▪️悪くなったことの筆頭は、人が多すぎるという意見ですかね。たくさんの学部がありますから、狭いキャンパスは昼休みなど大変混雑します。それから、自然がなくなったのが辛いという意見もありました。瀬田キャンパスは森に囲まれていましたからね。これは地方から進学してきた学生さんでした。私は、もう慣れてしまい、この都市的環境に適応していますが、適応できない学生さんもいるのです。滋賀県から通学している学生さんは通学が大変になり、京都・大阪・奈良から通学している学生さんたちは、逆に便利になりました。まあ、これはあたりまえなんですが。今日のクラスには、長浜市の北部から通学している学生さんがいます。また、奈良県の宇陀市から通学している学生さんもいます。本当に大変だと思います。でも、遠い学生さんたちほど、授業が始まるまえにきちんと席に座っています。

▪️さて、この「社会学基礎ゼミナール」の授業もいよいよ前半が終わろうとしています。前半では、自分のあいまいな問題意識をグループワークを通して言語化してきました。そして自分の問題意識に関連する文献を検索するところまでやってきました。これからは、それを全員のまえできちんとプレゼンテーションできるようになってもらいます。今日は3つの班に分かれてグループワークでプレゼンテーションの構成について相談をしてもらいました。どの班のものも悪くはないのですが、一番、「社会学基礎ゼミナール」での学びの順番に素直だった班の構成で取り組むことになりました。来週は、まだ未完成でもよいので、とりあえずパワーポイントのファイルを作成してきてもらうことにしました。

▪️来週は未完成のファイルを見せ合いながら、お互いに良い刺激を与え合い、プレゼンテーションの内容をブラッシュアップします。最終的には、全員の前できちんとプレゼンテーションできるところまで頑張ってもらいます。このような学びのプロセスが、3回生に進級する際のゼミの選択で、役立ってほしいと思います。つまらないことに流されずに、きちんとゼミを選択し、すぐれた卒業論文を執筆してほしいと思います。

▪️写真は、「社会学基礎ゼミナール」とは関係ありません。授業が終わって、人事課に書類を提出し、メールボックスを確認したあと、気分転換に新しい校舎のひとつである「灯炬館」(とうこかん)の屋上から撮った京都の街です。龍谷大学に勤務しながら、あまり京都の街に関わることはないだろうなと思っていたところ、定年退職までの残り2年で京都の街で働くことになりました。退職後は、オーバーツーリズムを避けつつ、京都の街を散策してみたいものです。もう1枚の写真は、ニホンミツバチの巣箱です。農学部を中心としたサークルによって養蜂が行われているようです。

▪️写真は、「社会学基礎ゼミナール」とは関係ありません。授業が終わって、人事課に書類を提出し、メールボックスを確認したあと、気分転換に新しい校舎のひとつである「灯炬館」(とうこかん)の屋上から撮った京都の街です。龍谷大学に勤務しながら、あまり京都の街に関わることはないだろうなと思っていたところ、定年退職までの残り2年で京都の街で働くことになりました。退職後は、オーバーツーリズムを避けつつ、京都の街を散策してみたいものです。もう1枚の写真は、ニホンミツバチの巣箱です。農学部を中心としたサークルによって養蜂が行われているようです。

『新建築』2025年11月号、そして「深草を森にする」について。

▪️SNSのXで、『新建築』という雑誌の2025年11月号で、龍谷大学深草キャンパスの新しい校舎である灯炬館・慧光館・聞思館・朋友館、そして深草キャンパスの北エリアと南エリアをつなぐ結連橋が取り上げられていることを知りました。この雑誌に登場されているのは、設計を担当されたアーキシップスタジオの飯田善彦さんです。値段が高い雑誌ですし、大学の図書館にも入っていないので、どうしたものかなと思ってFacebookにこの雑誌のことを投稿したら、ある事務職員さんがすでに個人的に発注されており、拝見させていただけるとのことでした。ありがとうございます。

▪️SNSのXで、『新建築』という雑誌の2025年11月号で、龍谷大学深草キャンパスの新しい校舎である灯炬館・慧光館・聞思館・朋友館、そして深草キャンパスの北エリアと南エリアをつなぐ結連橋が取り上げられていることを知りました。この雑誌に登場されているのは、設計を担当されたアーキシップスタジオの飯田善彦さんです。値段が高い雑誌ですし、大学の図書館にも入っていないので、どうしたものかなと思ってFacebookにこの雑誌のことを投稿したら、ある事務職員さんがすでに個人的に発注されており、拝見させていただけるとのことでした。ありがとうございます。

▪️深草キャンバスでは、私が勤務する社会学部が瀬田キャンバスから深草キャンパスに移転するタイミングで施設整備を行なってきました。そのコンセプトは「深草を森にする」です。大学のホームページでは、以下のように説明されています。

現在、深草キャンパスは、社会科学系の学部を中心に構成しています。2025年4月に社会学部が移転してくることにより、深草キャンパスは社会科学の集積拠点となります。目まぐるしく変化する社会環境において社会科学の叡智を結集し新たな知や価値を創出していきます。

施設整備の創造コンセプトは、「深草を森にする」。深草の森は、多様性を象徴する環境そのものであり、同時にこれまで作り上げてきたキャンパスをさらに前進させ、サスティナビリティを実現させる手法であると考えています。キャンパスの各所に深草の森を体現する豊かな緑地を配置し、ベンチやパーゴラを置いて人々が集う溜まり場とします。ポストコロナを見据えたキャンパスとして、学生や教職員はもとより地域の方などが集い、多様な交流を促す森のキャンパスを目指します。

▪️新しい校舎には、この説明のとおり、あちこちに「人々が集う溜まり場」が生まれるような工夫がされています。図書館はもちろんのこと、このような「場」で勉強している、あるいはオンラインで授業を受講されている学生さんたちを多数みかけます。さらに、キャンパスの芝生では、施設を管理する部署がピクニックシート等を用意していて、箱からシートを取り出して、広げて仲間同士で学生さんたちが交流されている様子などもよく拝見します。私は、2004年に龍谷大学社会学部に赴任しましたが、すっかりキャンパス内の様子が変わりました。もちろん、素敵な方向にです。

▪️私の研究室は、聞思館の4階にありますが、そこにもテーブルに加えて、社会学部の学生や教職員が自由に使える(ルールなし、利用者の良識にまかせる)「プロジェクト・ワークルーム」があります。静かな環境求める教員は嫌がるのかと思いますが、私は元気な学生さんの声や存在が研究室にいる自分に届いてくるほうが気分が良いのです。大学の活気が感じられるからでしょうか。そのようなこともあり、私の研究室は「プロジェクト・ワークルーム」の前にあります。瀬田キャンパスにいるときは、外から硬式野球部がバッティング練習をしているカキーンという音や、吹奏楽部の部員さんが外で個人練習をされているときの音が聞こえてきて、心地よい気持ちでいました。その上でもうひとついえば、こういう場所が、教職員にとっても「集う溜まり場」になればと思のです。夕方、17時過ぎから集まってビールを飲みながら話をするとかね。そこが、イギリスの「パブ」やスペインの「バール」のようになるわけです。そういうのが私の理想なんですが、そういうのとは真逆の人、さっさと帰宅したい人の方が多いかもしれません。やはり、わたくし、昭和のおじ(い)さんですかね。

▪️まあ、そのようなわけでして、話を戻しますが、あちこちに「人々が集う溜まり場」ができる工夫がされています。気になっているのは、「深草の森を体現する豊かな緑地を配置」という部分です。建物の壁面に植栽がされています。『新建築』の表紙の写真は、私の研究室が入っている聞思館です。それらの植栽を拝見すると、いわゆる「里山」にある植物がたくさん植えられています。そのまま放置しているのでは具合が悪いな、適度に人の手が入らないと…と思っていました。一度、造園業の業者さんが手入れをされていましたが。たとえば、今、ハギが咲いています。ハギは花が散ったら、根本から切ってしまわないと、どんどん大きくなってしまいます。この壁面の植栽としてはどうなんだろう…という感じになるのではと心配しています。「いらんお世話」ですが。それから、建物のなかにも植栽が欲しいと思っています。ここで仕事をしている人たち(つまり教員)が、少しずつ世話をできる範囲での植物です。個人的には、観葉植物の小さな鉢を研究室の前に置いています。廊下を歩く皆さんのためにですけど。なかなか評判が良いです。もう少し鉢の数を増やしていく気でいます。まあ、施設を管理する部署の職員さんは喜ばないのかもしれませんが。

「びわ湖の日 滋賀県提携公開講座」

▪️勤務している龍谷大学は滋賀県と提携して「びわ湖の日 滋賀県提携公開講座」を実施しています。今年は3回開催されました。今日、3回目。その講師としてお話をさせていただきました。対面では10人、オンラインでは50人の方達が申し込みをしてくださいました。だいたいこのような講座を受講されるのは、自分のような高齢者の方が多いのですが、今日は、対面で2人の大学生が参加してくださっていました。

▪️講演が終わった後に少しお話をさせていただきました。大学生のお2人は兵庫県出身で、保育園の時からの仲良しなのだそうです。お1人は、龍谷大学文学部の学生さんです。もうお1人は、関西学院大学文学部の学生さんでした。学部こそ違いますが、私と同じ関学の同窓生ですね。今日は、龍大の幼馴染の下宿に泊まって、講演会に来てくれたのだそうです。若い後輩の方に講演を聞いていただき、とても嬉しかったです。

▪️ちなみに、私が主催者側からいただい講演の題目は、「びわ湖と共に!未来を紡ぐエコライフの挑戦」というものでした(ちょっと、恥ずかしいですが…)。50分という短い時間の公演で、少し50分をオーバーしてしまいました。授業は90分で、身体にその感覚が染み込んで意するものですからwww。とはいえ、良い感触の講演会になりました。ありがとうございました。

▪️じつは、今日は100kmウルトラウォーキング「BIWA100」の大会当日でした。しっかりエントリーしていたのですが、うっかりしてダブルブッキングをしてしまいました。当然、仕事の方を優先しなくてはいけないので、残念ながら100kmを歩くことができませんでした。龍谷大学吹奏楽部OBで友人でもある上道 郁夫さんと一緒に歩くはずだったのですが…。もちろん、このダブルブッキングのことは上道さんに伝えてあります。上道さんは、現在、頑張って近江八幡市の辺りを歩いておられます。明日の早朝、瀬田川のあたりからゴール(浜大津)まで一緒に歩かせていただくことにしています。

電気バス

▪️今日から、金・土・日は学祭が開催されるということで、全学休講になっています。いますが、出勤しています。明日、深草キャンパスの慧光館で、「2025年度びわ湖の日滋賀県提携公開講座」でお話しをさせていただくことになっていることから、その準備の関係で出勤しています。滋賀県と龍谷大学が主催する公開講座です。講演のお題も、主催側から提案してもらいました。はい、少々のことはどうにでも対応します。参加者はオンラインも含めて60名ほどの方達ですし、時間も50分と短い講演になります。参加される皆さん方と楽しめたらと思っています。

▪️明日は、パワーポイントを使ってお話しをさせていただきます。昨日は、パワーポイントのファイルの提出締め切り日でした。きちんと、締め切りに間に合わせて提出したのですが、一点、困ったことが…。私が使用しているパワーポイントのテンプレートは龍谷大学仕様なのですが、「それは古いデザインのもので、今は更新されて新しいデザインになっています」と職員の方が連絡をしてきてくださいました。やはり、大学として、デザインを統一しているのでまずいのだそうです。今日は、担当の職員さんがそのテンプレートを入れ替えてくださいました。助かりました。私、やり方がわからないもので。歳をとるにつれて、わからないことが増えているような気がします。世の中に追いついていません。若い方達に支えられて、なんとかやっているという感じかな。

▪️そのようなこともあり、遅い時間に昼食を摂ることになりました。今日は弁当を朝つくってこなかったので、生協の学食で済まそうと思っていたのですが、学祭なんで閉まっているのですね。しらんかったよ。ということで、吹奏楽部のOGの方が女将さんの、町の天ぷら食堂へ。ご飯を、かなり、相当減らしてもらいました。しかも、おちょぼ口で、少しずつ少しずつご飯食べました。血糖値をあげないための工夫なんですが、それでも血糖値はあがってしまったでしょうね。白米恐るべしなのです。

▪️研究室のある建物に戻ってきたら、この秋から、深草キャンパスと大宮キャンパスの間を運行している電気バスが停まっていました。再生可能エネルギー100%によって運行されています。で、今まで気がつかなかったのですが、バスの横にはガソリンスタンドにある給油装置みたいなのが…。もちろん電気バスですからガソリンではないのです。緊急に充電するときのために用意されているようです。今まで気がつかなかったです。ちょっと恥ずかしいな。

戦後80年企画「戦争記録を伝える」

本学名誉教授赤松徹眞先生、新田光子先生、前進座俳優の浜名実貴さんを迎え、対談と朗読を行うイベントを開催いたします。

戦後80年という節目の年にあたり、現代平和の課題を認識する機会として教員、職員、学生の皆さまにぜひご参加いただきたく、お知らせいたします。

◆◆◆戦後80年企画 対談と朗読「戦争記録を伝える」◆◆◆

今年はアジア・太平洋戦争終結80年の節目の年です。本学ではこれまで『龍谷大学戦没者名簿』の刊行や、「戦争・平和文献コレクション」の開設など、戦争・平和の課題について継続的な取り組みを行ってきました。

本企画では、本学に残されている当時の史料を紐解きながら、戦時下の大学や図書館の日常を明らかにすることにより、あらためて現代平和の課題の認識に貢献したいと思います。

■登壇者

赤松 徹眞 龍谷大学名誉教授(元学長)

新田 光子 龍谷大学名誉教授(元図書館長)

浜名 実貴 前進座俳優

■日時 2025年11月17日(月)15:15~16:45

■対象 龍谷大学の学生、教職員、その他どなたでも

■場所 深草キャンパス 成就館メインシアター

■配信 配信(ZOOMウェビナー)を予定しています。

事前申込時にご入力いただいたメールアドレス宛に

視聴の方法をお知らせします。

※できるかぎり対面での参加をお願いします。

■詳細・お申込

https://library.ryukoku.ac.jp/bbses/bbs_articles/view/117/37b638d828461534ad197aee89758710?frame_id=554

※事前のお申込みをお願いします。

■主催 龍谷大学図書館/宗教部/龍谷エクステンションセンター(REC)

■お問合せ 龍谷大学図書館 f-lib@ad.ryukoku.ac.jp

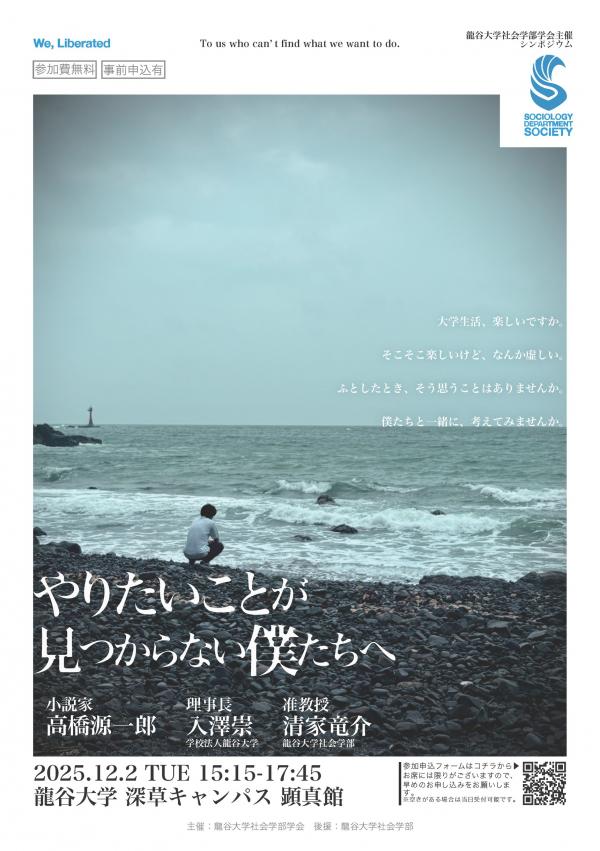

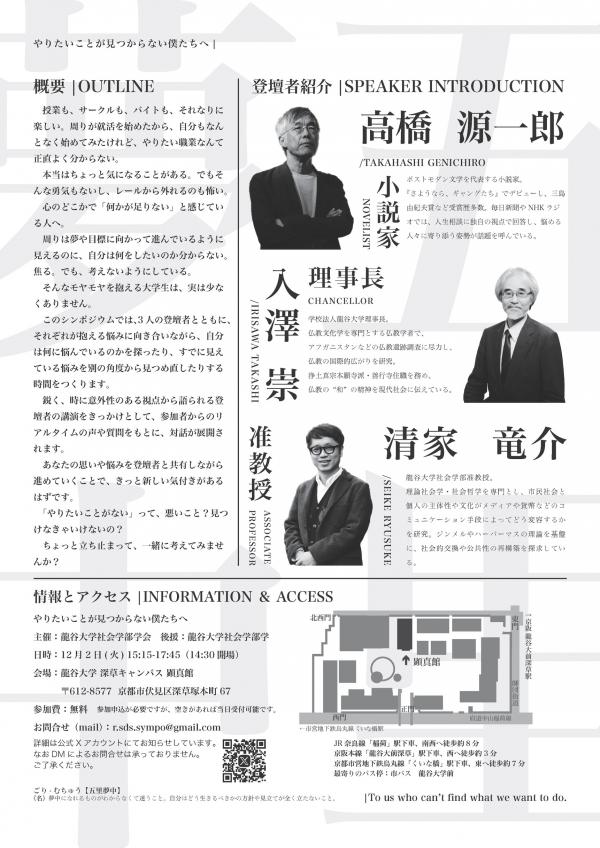

シンポジウム「やりたいことが見つからない僕たちへ」(12月2日(火))

▪️社会学部学会・学生企画のシンポジウム「やりたいことが見つからない僕たちへ」のチラシが完成しました。

登壇者は、高橋源一郎さん(小説家)、入澤崇先生(学校法人龍谷大学前学長/理事長)、清家竜介先生(龍谷大学社会学部准教授)のお3人です。

日時:2025年12月2日(火)15:15~17:45

場所:龍谷大学深草キャンパス顕真館

対象:龍谷大学の学生、教職員、その他どなたでも(定員:500名)

主催:龍谷大学社会学部学会

後援:龍谷大学社会学部

▪️このシンポジウム、とても楽しみにしています。申し込みは、こちらかにになります。

お西さんの土曜法話|本願寺聞法会館総会所

▪️呑み友達の中平了悟さん(文学部教員/真宗学・実践真宗学)が、明日、本願寺聞法会館総会所で「「価値」や「意味」はどこから来たのか~道ありと信ず、得者を信ず~」という法話をされます。価値や意味、まるで社会学者のようですが、そうではありません。サブタイトルの意味は、「理屈や教義として『道』を信じるだけでなく、その道を歩んで悟りを得た『人』がいることも信じなければ、本当の意味で教えを信じたことにはならない」ということのようなのですが(素人の勉強程度で申し訳ないです)、明日、中平さんの法話をお聞かせいただき勉強したいと思います。17時からです。ライブ配信もあります。

【追記】▪️中平さんのご法話を聴聞させていただきました。ありがとうございました。心に染み入るお話でした。ご法話の理解、「理屈や教義として『道』を信じるだけでなく、その道を歩んで悟りを得た『人』がいることも信じなければ、本当の意味で教えを信じたことにはならない」というのは間違ってはいませんでしたが、改めて中平さんからお話いただくこと、心に染み入りました。関西の人気番組「探偵!ナイトスクープ」のお話も交えながらのご法話でした。うっかり、つーっと涙が流れてしまいました。当日、雨が降っていたこともあり、ご聴聞に訪れておられた方は10数人と少なめでしたが、ご法話の途中、突然、「南無阿弥陀仏」という男性の声が響きました。なんというか、ご法話が心に染み入る時に、詠嘆として身体の中から自然に「南無阿弥陀仏」というお念仏が溢れてきたような感じなのかなと思いました。そして、六波羅蜜寺に伝える空也上人像を思い浮かべました。

社会学部学会主催シンポジウム「やりたいことが見つからない僕たちへ」

▪️龍谷大学社会学部の社会学部学会が主催して、シンポジウムを開催します。小説家の高橋源一郎さんが来学されます。

社会学部学会主催シンポジウム「やりたいことが見つからない僕たちへ」

12月2日(火)15:15~17:45

龍谷大学深草キャンパスにて

登壇者:高橋源一郎氏(小説家)・入澤崇氏(龍谷大学理事長)・清家竜介氏(龍谷大学社会学部)

参加無料・事前申込

予約はこちらから