4年前の原田先生

■今日、facebookが「4年前にあなたはこのような投稿をしましたよ」と教えてくれました。定年よりも早く退職された原田達先生のことです。以下は、その時の、投稿の文章です。

■今日、facebookが「4年前にあなたはこのような投稿をしましたよ」と教えてくれました。定年よりも早く退職された原田達先生のことです。以下は、その時の、投稿の文章です。

今年の春、定年前に早期に退職されたTohru Harada(原田達)先生が、いよいよ東海道五十三次の踏破に挑まれます。明後日、東京の日本橋をスタートされます。京都三条大橋への到着は、来月の8日か9日になるとのことです。

というわけで、スタートにあたって、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」でささやかな「壮行会」⁈を持ちました。私の妻も駆けつけました(夫=私がお世話になってきましたし…(゚o゚;;)。

松尾芭蕉の時代とは異なり、「いざとなれば新幹線に乗ることもできるし、宿泊施設や食事等についても何の心配ない」と先生はおっしゃるわけですが、毎日25km近くも歩くことは、なかなか大変なことだと思います。雨の日もあるでしょうし…。無理をせず、なおかつ道中を楽しんでいただきたいと思います。

京都の三条大橋に到着される前日は、大津に宿泊されます。そして、「利やん」でお祝いをすることになっています。9日だと、龍大関連の別の会が「利やん」で開かれる予定になっています。その場合は、別の会の皆さんにも、もう無理やりですが⁈、一緒にお祝いをしてもらおうと思います。

原田先生の「新・東海道中膝栗毛」については、facebookで毎日配信される予定です。楽しみです!

■原田先生は、無事に、東海道を踏破されたのですが、この4年前の投稿を引用しながら、本日、再び次のようにfacebookに投稿しました。「ああ、4年前ですか。まだ4年しか経っていないという思いと、もう4年がすぎてしまったという思いと」。すると、原田先生から次のコメントが。「もう4年も前、ですね。その節は大変お世話になりました。いい思い出です。でも、もう一つくらい何かをやっちゃろう!と思っています」。東海道を歩いた原田先生、次はどの道を歩かれるのでしょうか。山陽道かな。ぜひ、やっちゃってください。

NHK FM「吹奏楽のひびき」で龍谷大学吹奏楽部の演奏が放送されます。

■作曲家の中橋愛生さんと指揮者の下野竜也さんの案内で吹奏楽の持つさまざまな魅力を紹介するNHK FMの番組「吹奏楽のひびき」(日曜日 午前7時20分~ 午前8時10分)の紹介です。5月17日のテーマは、「作曲家 井澗昌樹の世界」です。大阪市音楽団や陸上自衛隊中央音楽隊とともに、龍谷大学吹奏楽部の演奏も放送されます。以下が、番組のプログラムです。

■作曲家の中橋愛生さんと指揮者の下野竜也さんの案内で吹奏楽の持つさまざまな魅力を紹介するNHK FMの番組「吹奏楽のひびき」(日曜日 午前7時20分~ 午前8時10分)の紹介です。5月17日のテーマは、「作曲家 井澗昌樹の世界」です。大阪市音楽団や陸上自衛隊中央音楽隊とともに、龍谷大学吹奏楽部の演奏も放送されます。以下が、番組のプログラムです。

中橋愛生

「火の断章」

井澗 昌樹:作曲

(指揮)秋山 和慶、(吹奏楽)大阪市音楽団

(3分14秒)

<佼成出版社 KOCD-8888>「行進曲「飛翔」」

井澗 昌樹:作曲

(指揮)武田 晃、(吹奏楽)陸上自衛隊中央音楽隊

(3分14秒)

<ブレーン BOCD-7481>「詩曲 Ⅱ」

井澗 昌樹:作曲

(木管三重奏)龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部のメンバー

(4分29秒)

<CAFUA CACG-0136>「額田王の4つの歌」

井澗 昌樹:作曲

(ソプラノ)三宅 由佳莉、(指揮)手塚 裕之、(吹奏楽)海上自衛隊東京音楽隊

(6分38秒)

<ブレーン BOCD-7611>「かごめの花化粧」

井澗 昌樹:作曲

(指揮)木村 吉宏、(吹奏楽)フィルハーモニック・ウインズ大阪(おおさかん)

(8分34秒)

<ブレーン BOCD-7338>「およげ!たいやきくん(オルガンと吹奏楽のための)」

佐瀬 寿一:作曲

井澗 昌樹:編曲

(オルガン)原口 沙矢架、(指揮)樋口 好雄、(吹奏楽)海上自衛隊横須賀音楽隊

(3分35秒)

<CAFUA CACG-0239>「Bye Bye Violet」

井澗 昌樹:作曲

(指揮)若林 義人、(吹奏楽)龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部

(8分32秒)

<CAFUA CACG-0164>

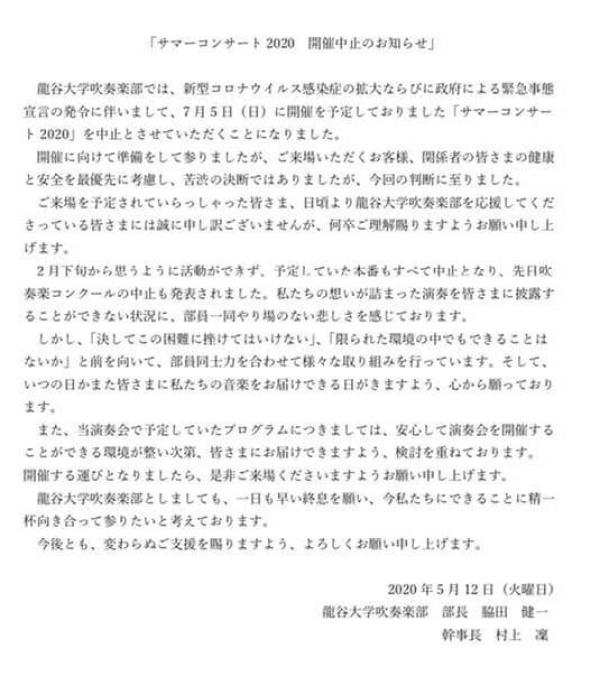

龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート2020」中止のお知らせ

■7月5日(日)に開催を予定しておりました「サマーコンサート2020」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、お客様をはじめ、出演者、関係者の安全を考慮し開催の中止を決定いたしました。開催を楽しみにお待ちいただいておりました皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。詳しくは、以下の画像をご覧ください。

César Franck - Sonata for Viola and Piano 1st movement

■皆さん、フランクのソナタです。聞いてみてください。大学時代の友人がfacebookにこの演奏を投稿されていました。以下は友人の投稿した文章の一部です。「私の高校の後輩で娘の大学の後輩のビオラ弾きくんが母の日に絵描きの弟さんとコラボでお母様にプレゼントしたのはフランクのソナタ。素敵です」。素敵ですね〜、お母様は喜ばれたでしょうね。ちなみに、その大学時代の友人自身も「私も娘にケーキ買って貰いました」とのこと。よかった、よかった。

180,000アクセス感謝!!

◼︎アクセスカウンターが、「180,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「10,000」増えるたびに書いているのですが、このブログへの投稿は、ほとんどfacebookと同じ内容になることが多いと思います。ただし、facebookをやっている皆さんは、私の年代に近い方達です。ということで、facebookでつながっていない皆さん(おそらく若い世代の皆さん)には、このブログをご覧いただければと思います。ただし、これまた繰り返しになりますが、ほとんど役に立つ情報は、無い…と思います(笑)。日々の出来事をアップしているだけですので。

◼︎さて、「170,000」を超えたのは、2019年11月7日でした。「10,000」アクセス増えるのに「184日」かかりました。「160,000」から「170,000」までは「175日」かかりました。コロナ感染拡大がはっきりしてきてから、アクセス数は少し減少しました。ちなみに、アクセスカウンターを設置したのは2012年9月5日ですから、7年9ヶ月目で「180,000」にたどり着けることができました。皆様、ありがとうございました。これからも、淡々と日々の出来事を書いていこうと思います(ほぼ、毎回、同じことを書いています)。「190,000」は2020年の秋、そして節目の「200,000」は2021年の春頃になりそうです。

フラワームーン

■先日の木曜日(5月7日)のことになりますが、大きな満月を眺めることができました。フラワームーンというようです。アメリカの先住民の皆さんの考え方がもとになっているそうです。なかなか見応えのある月でした。私は、大津市の湖西に住んでいるので、栗東市や守山市の方角、三上山(近江富士)の左側にフラワームーンが登りました。眺めるというよりも、鑑賞するという感じでしょうか。

■さてさて、背中・肩・首の凝りから緊張生頭痛が生じている、時に目眩が起きる…という話をしました。波があるのですが、心身の調子が良くなく、なんだかいろいろうまく行かない状況で、気力が消耗していく感じなんです。しかし、良い知らせもありました。かつて、社会学部の「大津エンパワねっと」を履修した女子学生Kさん、卒業後は滋賀県庁に就職したのですが、この春からは、仕事でつながりのある琵琶湖環境部へ人事異動したというのです。こういう話は、ちょっと元気の素になりますね。かつての教え子と、仕事を一緒にするようになるわけですね。で、この話。実はご近所の方から聞かせてもらいました。どうしてかというと、その方も、卒業生と同じ滋賀県庁の部署に勤務されていたからです。これまで仕事上のメールでやり取りしてた方ですが、本当にすぐご近所だったということが判明して、これまたびっくりしたわけです。ちょっと、不思議な感じですね。

■話は変わります。今日、土曜日の午後から、zoomを使って新入生を歓迎するイベント「「Ryukoku Online Start-up Week」に参加しました。今日は「Opening day」。冒頭は、学長の歓迎の挨拶から始まりした。学長がスピーチをしながら、突然「タッパーウェア」を取り出して、学生時代のエピソードについて語られたのですが、それがなかなか学生の皆さんには受けたようです。こんな話でした。たしか入澤学長が学生時代に、ある教員のご自宅だったと思うけど、そこでカレーパーティが開催されました。その教員が1人の女子学生に「その目の前のタッパーウェアをとってくれる」とお願いをしたら、「タッパーウェアなんてありません」と答えたというのです。教員は、「いやいや、君の目の前にあるじゃないか」、女子学生は「いえいえ、ありません」…。女子学生は、タッパーウェアは四角い形をしているものと思い込んでいたので、丸いタッパーウェアは見えなかった…、そういうお話だったように思います。丸と四角が逆かもしれないな…。まあ、そのことはともかく、このエピーソードが仏教の思想と深く関係しているのです。

■学長の歓迎のメッセージの後は、短時間ですが、引き続きzoomで瀬田キャンパスの新入生6人とお話をしました。2つのグループに順番に入れてもらってお話をすることができました。「入学して夢中になれるものを見つけたいと思っていたらコロナ」という感じでしょうか。でも、焦らず、じっくりできることから取り組んでみてください。中には教員とじっくり話したいという人もいました。歓迎しますよ。

東京フィルハーモニー交響楽団オーボエ奏者・若林沙弥香さんのツイート

■東京フィルハーモニー交響楽団オーボエ奏者の若林沙弥香さん、「時間がたくさんできたので、ツイッター始めてみました!」とのこと。時間がたくさんできたというのは、コロナウイルス感染拡大によって、コンサートができなくなってしまった…ということですね。でも、自宅に籠っている(籠もらざるを得ない)音楽ファンを楽しませようと、楽しみながら頑張っておられます。嬉しいな〜。ありがとうございます、若林さん。

家にあるものでマンボやってみました!#ステイホーム #オーボエ #東フィル pic.twitter.com/jVwrCgT5ka

— 若林沙弥香 (@marumosayaka) April 30, 2020

家にあるもので、スターウォーズやってみました!🪐#ステイホーム #スターウォーズ #StarWars #オーボエ #東フィル pic.twitter.com/QNNLghzWBw

— 若林沙弥香 (@marumosayaka) May 3, 2020

オンラインでゼミ、オンラインで吹奏楽部のミーティグ

■先週の金曜日のことになりますが、Meetで4回生のゼミを行うことができました。ひとりひとりに、①健康や食事の状況、②アルバイトができないなかでの経済状況、③大学のホームページやポータルサイトできちんと大学が発信する情報を確認しているか、④就職活動の状況、⑤卒論の取り組み…について確認をすると同時に話を聞かせてもらいました。今のところ、全員元気にしているようで一安心です。下宿生も、きちんと近くのスーパーで食材を買って自炊をしているようです。また、アルバイトもなくなっているようですが、これまで貯金をしてきているので、その貯金と仕送りとででなんとかなっているとのことでした。貯蓄をしっかりしているとは、驚きました。私が学生の時は、とてもそのような貯蓄などできませんでしたから。ただ、うちのゼミ生は経済的にまだ大丈夫のようですが、龍大に在籍されている学生全体のなかには大変厳しい経済状況にある方たちもおられるはずです。

■就職活動については、すでに内定が出ているゼミ生が数人いました。そのうちの1人は銀行から内定をもらったようです。すでに金融関係の資格の勉強も行なっているとのことでした。でも、多くのゼミ生は、オンラインの面談を突破した後、実際の面談を待っているという状況のようでした。採用する企業の側は、コロナ感染拡大が下火になるのを待って面談をするのでしょうかね。そのあたりは、よくわかりません。公務員志望や教職志望の学生もいます。採用試験は予定通り実施されるのか、心配です。就活については、私にできることは話を聞くくらいです。そして、学内の職員の方達とつないでいくことしかできません。頑張ってほしいと思います。これまでは、学生の側に有利な売り手市場だったけれど、コロナで就活の状況はどのように変化するのでしょうか。

■で、卒論なのですが、う〜ん、みんなもっと頑張ってね…という感じです。私のゼミでは、これまで全員がフィールドワークを行って卒論を執筆することになっています。自分自身の調査データに基づいた実証的研究を行うことがうちのゼミの特徴でもあるわけです。しかし、今年は、コロナの感染拡大があり、フィールドワークができるのかできないのか、そのあたりがよくわかりません。今の状況では、学外で活動をすることができないことが予想されます。そもそも、現状では禁止されています。ではいつ頃、学外で活動が認められるのか。そのあたりについても、大変不透明です。できないのであれば、指導の方針を変えないといけません。どこかで判断しなければなりません。

■昨日のことになりますが、夕方から龍大吹奏楽部の「オンライン集合」に呼んでいただいたので、部長として参加することにしました。吹奏楽部は人数が多いので、50数人の3つのグループにわかれて、zoomを使ってミーティングを行いました。コロナで大学には入構できないし、練習もできないわけですが、みなさん元気そうでなによりでした。練習できないけれど、ひとつのチームとして支え合っていくことは非常に大切なことかと思います。頑張って欲しいと思います。

在宅勤務の横で断捨離・終活が進行中

■急に暖かくなりというか初夏のような気候になりました。体調は…例によって、背中・肩・首の凝りがひどく、ストレッチや運動をしながら凝りの辛さをごまかしています。少しパソコンに向かうと首が固まってしまいます。困りました。そのような体調で在宅勤務をしているのですが、自宅の中でか家人が断捨離と終活を進めています。押入れの中をスカッとしようとしています。コロナウイルス感染拡大により多くの皆さんが自宅にいることになっているわけですが、どなたもやはり同じようなことを考えられるのでしょう。家庭ゴミが増えているという報道も読みました。ゴミ収集の皆さん、大変神経を使いながら作業をされていると思いますが、その上にいつも以上のゴミの量、申し訳なく思います。

■さて、私が断捨離・就活をやっているわけではないのですが、横から喜びの声が上がりました。板垣退助、岩倉具視、伊藤博文、聖徳太子の皆さんが押入れの中から発見されたからです。しかも、岩倉具視は2パターン。すでにこのお札は使われていませんが、大昔、「将来価値が出るかもしれないな」と保管したまま忘れてしまっていたというわけです。私も見せてもらいましたが、500円札が2パターンあることをすっかり忘れていました。また、聖徳太子の1万円札がこれほど大きかったのだなあと驚きました。

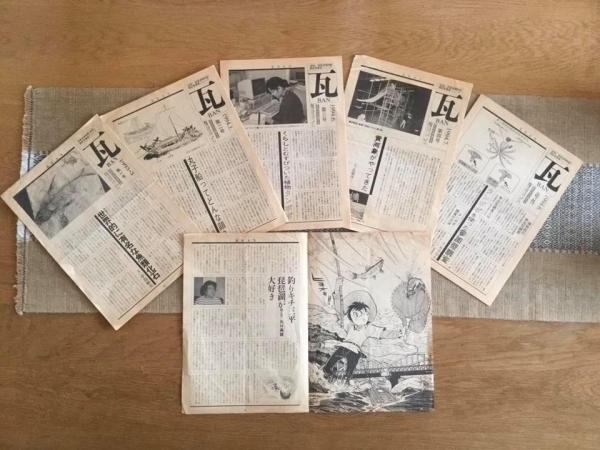

■このGWの間、粛々と断捨離と終活の作業が進行しました。もちろん、ほとんどは社会一般としては経済的価値がないものです。たとえば、11年前に亡くなった父の葬儀関連の書類や領収書等があったようです。これはもう必要ないかとそのまま処分にしました。しかし、亡くなった両親が子どもたちに送ったお祝いのカードや手紙や、私が子どもからもらった手作りの誕生日のお祝いのカード、これらはとりあえず断捨離作業から救出しキープすることにしました。キープすると断捨離にならないのですが…。しかし、とりあえずキープです。同じくキープしたものに、私が滋賀県庁に勤務していた頃のものがあります。滋賀県教育委員会琵琶湖博物館開設準備室という職場で、主査をしていたときに発行した職場の広報紙です。27年ほど昔のものになります。

■私は、この「瓦版」というなんとも古臭いタイトルの編集担当だったのです。なつかしい。なつかしいと思い出したら、断捨離はできません。第一号では、「釣りキチ三平」の作者である漫画家・矢口高雄さんの東京のお宅まで、当時の上司だった田口宇一郎さんと一緒に訪問し、お話をうかがうとともに原画をお預かりしました。その原画を、第一号で使わせていただきました。その他の方達にもいろいろインタビューさせていただきました。開設準備室ではタンポポを使った住民参加型調査を滋賀県下で実施しましたが、このタンポポ調査の発案者でもある堀田満先生にお話を伺うために、鹿児島大学まで出かけました。このタンポポ調査の延長線上で、今、環境DNAの手法を使った生物多様性の住民参加型調査ができないか…、そういう思いを抱くにいたっています。この開設準備室時代の経験がベースにあるのです。開設準備室にいた頃は、いろいろ辛いこともありましたが、今となれば、そのような辛いことも自分の大切な人生の一部になっているのです。

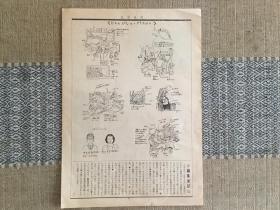

■広報紙の最後のページを埋める記事がなかったので、<じゅんびしつ・アラカルト>というイラストを書きました。写真を撮って、その写真をトレーシングペーパーでなぞり、それをもとに描いているのでイラストといってもなんちゃって…です。とはいえ、これもなんだか懐かしい。懐かしいといっていると、断捨離の作業が無駄になるわけですし、私は仕事を中断するというか、辛い仕事から逃避してしまうのでした。