台風10号で「三鶴」

▪️台風10号が九州に到達したようで、大津も暗いうちに雨が降り始めました。台風の被害の被害を受けそうな範囲って、かなり広いですね。昨日は、東北の岩手県盛岡市にも避難指示が出ていたことを知りました。もう解除されたようですが。岩手の知り合いの方が、SNSを通して盛岡市内を流れる中津川の写真を送ってくださいました。普段だんと散策する遊歩道は水の下に隠れていました。水位は下がり始めているのでしょうが、かなりの水量です。ひょっとすると溢れるかも…ということで避難指示が出たのでしょう。下は、岩手日報の動画です。また、こちらは「JR山田線 明日以降盛岡~宮古駅間の上下線見合わせ 復旧の見込み立たず」というニュースです。山田線も大変なことになったようです。

▪️ということで、盛岡に暮らしていた時にお世話になった居酒屋「三鶴」さんにショートメッセージを送ってみました。女将さんからすぐ返信がありました。台風だとか大雪だとか、何かあるときにしかメッセージのやり取りはしないのですが、ご夫婦共にお元気そうで良かったです。また、遊びに行かないといけません。

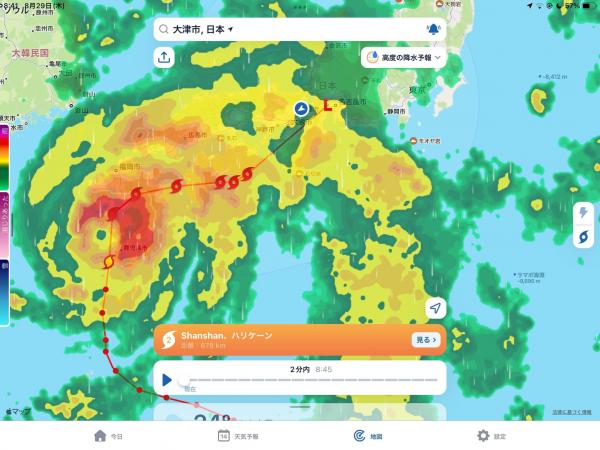

▪️偏西風に乗ることなく、台風の進み具合、非常にゆっくりです。雨による被害が出そうです。近畿を通過する時は風も強くなるのでしょうね。以下は、そNHKが公表している「被害情報 支援情報 災害情報マップ」です。この地図上に、日本中の様々な情報が集約されています。スワイプすると、自分が暮らしている地域の状況、他の地域の状況がわかります。

第31回夕照コンサート<8/31(土)>の中止について

▪️龍谷大学吹奏楽部も出演する、龍谷大学が毎年開催している「夕照コンサート」、台風のために中止になりました。非常に残念です。でも、仕方がありませんね。吹奏楽部の「夕照チーム」の皆さん、さぞや残念でしょうね。一生懸命練習してきたのに…。でも仕方がない。気持ちを入れ替えて、次のステージに向けて頑張ってください。

第31回夕照コンサート<8/31(土)>の中止について

仰木・真野浜

▪️昨日は土砂降りの夕立でウォーキングを断念しましたが、今日は、歩きました。けっこう頑張りました。台風のせいでしょう。暑さもおさまり、涼しい風が吹いていました。

▪️まずは、私が住んでいる住宅地の中を歩き、そして住宅地の山側にある仰木の集落まで坂道を登りました。その後は、坂道を一気に降って、堅田の街中を抜けて真野浜まで歩きました。真野浜では、民宿を経営されている山田 英二さんにお会いすることができました。山田さんは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の仲間です。しばらく立ち話をした後、再び、自宅に向けて歩き始めました。暮らしている地域の「地理的魅力」をじっくり味わうウォーキングでした。

▪️結果として、13.57kmを2時間18分をかけて歩きました。私としては、結構、頑張っています。速歩です。歩数は、スマホのアプリでは18,143歩。万歩計では、明日起きてからの数字ですが19,322歩。頑張りました。もちろん、スマホに入れてある音楽を聴きながらです。2時間あると、普段ゆとりがなく、じっくり聴くことができないシンフォニーもウォーキングの間に集中して聞くことができます。今日も、グスタフ・マーラーのシンフォニーを聴きました。マーラー、マイブームです。

伊吹山の鹿の食害と貴重植物の保護活動

▪️長らく、公益財団法人平和堂財団「夏原グラント」の選考委員をしています。もう10年目になります。毎年、夏原グラントが助成をしている環境保全団体の活動からは、多くのことを学ばせていただいています。今年度から助成を受ける「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の高橋滝治郎さんのFacebookへの投稿です。鹿に貴重な植物が食べられないように、地域住民の手でできることをしようと、これまでの化繊のネットではなくて、もっと頑丈な鉄柵で囲むことに取り組んでおられます。助成には上限がありますが、上限いっぱいまで鉄柵を購入する費用に当てられていたと思います。すごく、シンプルで分かりやすく、評価も高い申請でした。こうやって、鉄柵で囲んだエリアを増やしていかれるのだと思います。

▪️伊吹山は、今、鹿の食害で大変な状況になっています。やっと自治体も県境を超えて連携しながら動き始めました。食害の結果として、雨が山肌を抉り、深い谷のようなものがいくつも生まれています。山が崩壊していくかのようです。すでに土砂災害も発生していることから、至急に、土木的な対策を講じる必要があるでしょう。加えて、鹿の捕獲ですね。高橋さんたちは、投稿の冒頭に「深刻な状況だけどわれわれができることを着実に進めます」と書いておられます。力強いお言葉です。

ウォーキングと夕立

▪️暑さがまだまだ残っていますが、昨日も、4時前からウォーキングをしました。ウォーキングする時は、トレラン用のシューズを履いて、小銭と1000円札2枚を入れた小さなビニール袋、ティッシュペーパー、自宅の鍵、スマホ、それらをウエストポーチに入れて歩きます。

▪️暑さがまだまだ残っていますが、昨日も、4時前からウォーキングをしました。ウォーキングする時は、トレラン用のシューズを履いて、小銭と1000円札2枚を入れた小さなビニール袋、ティッシュペーパー、自宅の鍵、スマホ、それらをウエストポーチに入れて歩きます。

▪️目の保護のためにtalesという大阪のメーカーのサングラスをかけます。これは優れもので、紫外線をほとんど防いでくれます。しかも、オーバーグラスなので、眼鏡の上からかけることができます。もう前期高齢者なので、目の保護には気をつけています。それから、耳には骨伝導のブルートゥースのイヤフォン。「Shokz x 大迫傑 OpenRun Pro」というイヤフォンです。これでスマホに入れてある曲を聞くことにしています。骨伝導ですから、周りの音も聞こえます。車が近づいていることもわかります。安心です。

▪️さて、そうやって好きな音楽を聴きながら調子良く歩いていたのですが…。しかし途中から雨が降り始めました。けっこうきつい雨で、「これはあかん」とウォーキングを中断しました。電車で最寄り駅まで戻り、雨が弱くなってきたのを確認して、「基本目標歩」数の10,000歩を超えるまで自宅近くを歩きました。距離にして全て合わせて6km程度でしょうか。今日はひさしぶりに真野浜まで行って、琵琶湖の北湖の風景を撮ろうかなと思っていたのですが、残念でした。あらかじめ、スマホのアプリを使って、天気の予想を確認しておけばよかったですね。左の画像は、雨宿りをしているときにアプリを確認したものです。

▪️そのかわりに、自宅近くの公園から北湖の方面を撮ってみました。昨日は、写真に写っている琵琶湖大橋の一番高いところまで歩きました。昨日の目標の真野浜は、この琵琶湖大橋のさらに北側にある水泳場です。明日からは、雨が降るんでしょうね。ウォーキングもちょっと工夫しなければなりません。近場をぐるぐる歩くとかね。10月の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に向けて、少しずつ身体を仕上げていきます。

琵琶湖大橋に向けてウォーキング

▪️昨日は、関西吹奏楽コンクールに龍谷大学吹奏楽部の応援に行きました。ということで、昨日はウォーキングができませんでした。今日は、気温が少し下がってきた夕方前の時間帯からスタート。堅田の古い街並みを抜けて琵琶湖大橋の一番高いところまで歩いて自宅に戻るコースです。一文上の写真は、その琵琶湖大橋から、大津方面に向かって撮ったものです。これで、10.79km。歩数はスマホのアプリでは15021歩。これで、2時間弱です。万歩計の方は、朝起きてからの歩数になりますが、自宅に戻ってきた段階で18159歩になっていました。今日も、まずまずですかね。昔は、この距離を走っていたんですけどね〜。今日来ているシャツは、初めて完走したフルマラソンでいただいたものです。2013年の京都マラソンです。あの頃は、龍谷大学の原俊和さんにとてもお世話になっていました。そんなことも思い出しながらのウォーキングでした。

▪️今日のウォーキングのお供は、先日、京都コンサートホールで感動したマーラーの交響曲3番です。長いウォーキングには、長いシンフォニーで。先日の「復習」ですね。残念ながら、この曲が終わるまでには自宅に戻れませんでしたが。ちなみに、骨伝導のブルートゥース・イヤフォンを使っています。これであれば、周りの音も聞こます。ただし、大きな道沿いだと車の騒音のために、シンフォニーのppの部分などは聞こえません。

▪️歩いている時、空からゴロゴロと音が聞こえてきたので、ウォーキング中に降り始めるのかなと思っていましたが、「空振り」でした。ゲリラ豪雨はたまにやってきますが、夕立はやってきません。どうしてだろう。昔は、夕立って普通にありましたよね。

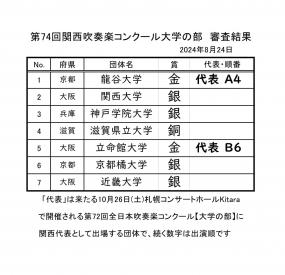

第74回 関西吹奏楽コンクール・大学の部

▪️昨日の夕方は奈良へ向かいました。昔、奈良に暮らしているときは近鉄で通勤していましたが、滋賀に転居してからは近鉄を利用することがほとんどなくなりました。というわけで、ひさしぶりに近鉄特急で近鉄大和八木駅まで乗車。滋賀の水田は稲狩りがもう始まる感じなんですが、奈良はまだまだまだの感じですね。それはともかく、昨日は、近鉄大和八木駅の近くにある橿原文化会館で開催された関西吹奏楽コンクール・大学の部に行ったのです。もちろん、龍谷大学吹奏楽部の応援のためです。部長を今は勤めていませんが、それでも、吹奏楽部のことがとても気になるものですから。

▪️昨日の夕方は奈良へ向かいました。昔、奈良に暮らしているときは近鉄で通勤していましたが、滋賀に転居してからは近鉄を利用することがほとんどなくなりました。というわけで、ひさしぶりに近鉄特急で近鉄大和八木駅まで乗車。滋賀の水田は稲狩りがもう始まる感じなんですが、奈良はまだまだまだの感じですね。それはともかく、昨日は、近鉄大和八木駅の近くにある橿原文化会館で開催された関西吹奏楽コンクール・大学の部に行ったのです。もちろん、龍谷大学吹奏楽部の応援のためです。部長を今は勤めていませんが、それでも、吹奏楽部のことがとても気になるものですから。

▪️龍谷大学は一番最初でした。演奏したのは、課題曲Ⅲ「 メルヘン (2024年度全日本吹奏楽連盟委嘱作品)」(作曲:酒井格)、自由曲は「吹奏楽のための交響曲『ワインダーク・シー』よりI,Ⅲ」(ジョン・マッキー)です。課題今日は、委嘱作品ですから、コンクールの演奏時間にピッタリ合うように作曲されています。一方、自由曲の方は、全てを演奏することができません。作品の中からカットしてきて演奏することになります。コンクールの演奏時間は、課題曲と自由曲を12分以内で演奏しなくてはいけません。今回も、全ての大学、7大学の演奏を聞かせていただきました。審査結果ですが、龍谷大学吹奏楽部は、見事、金賞に輝くとともに、札幌で開催される全国大会にも推薦をいただくことができました。これで、5回連続で全国大会に出場することになりました。立派です。

本日、第74回関西吹奏楽コンクールにおいて、当部は金賞を受賞し、関西代表として全日本吹奏楽コンクールへの推薦をいただきました。

ご声援をくださった皆さま、本当にありがとうございました。

今後とも龍谷大学吹奏楽部の応援、よろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/SaF1UKhRRb— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 24, 2024

京都市交響楽団 第692回定期演奏会

▪️昨日は、京都コンサートホールで京都市交響楽団 第692回定期演奏会が開催されました。演奏されたのは、グスタフ・マーラーの交響曲第3番です。指揮は、2022年度まで常任指揮者を務められた広上淳一さんです。交響曲は多くは4つの楽章から構成されていますが、このマーラーの交響曲第3番は全部で6つの楽章から構成されています。第1楽章は全楽章の中でも一番長く、30分以上演奏に時間がかかります。ちょっとした交響曲並みの長さになります。全体では1時間40分ほどの長さになります。

▪️1楽章の後、第2楽章から第5楽章までのそれぞれの楽章はそれほど長くありませんが、特徴は、第4楽章ではアルトの独唱が入り、第5楽章にアルトの独唱、児童合唱、女声合唱が入ることです。今回の定期演奏会では、アルトの独唱は、世界的に評価されている藤村実穂子さんでした。テレビで歌声をお聴きしたことはありますが、実際にお聴きしたのは初めてでした。このマーラーの第3番ということもあるのでしょうが、深い深い歌声でとても感動しました。第5楽章では、女性合唱の京都コーラスや児童合唱の京都市少年合唱団も活躍されていました。交響曲に人の歌声が入ると、より印象が深まります。ただ、この歌の歌詞の内容を理解するのには、作曲当時、大変影響力のあった哲学者ニーチェの思想を多少は知っていたり、そしてキリスト教文化の中で暮らしていないと伝わりにくいことかもしれません。もちろん私は、その辺りがよくわかっていなかっので、今回は、あらかじめ少しだけですが「予習」をして演奏をお聴きしました。

▪️そうそう、忘れていました、第3楽章では、ポストホルンという楽器が演奏されます。昔、郵便馬車が出発や到着を知らせるために吹かれたものです。今は小さいホルンのような形をしています。トランペット奏者の方が演奏されました。演奏する場はステージではなくて、ステージから離れた客席の奥で演奏されたようです。ようですというのは、私の席からは見えなかったものですから。そういう作曲者の指示なのですね。

▪️第6楽章は最後の楽章です。第6楽章は非常にゆっくりしたテンポで曲が進みます。美しいロマンティックな旋律が繰り返し出てきます。最後はオーケストラ全体が高揚し盛り上がっていくのです。指揮をする広上さんは小柄な方です。小柄な体を体以上に使って、時には飛び上がりながら指揮をされました。全身でオーケストラの演奏を導いていかれました。大変大変感動しました。以下は、京都市交響楽団のXへのポストです。

【第692回定期演奏会】

初日が終了しました!約2年半越しに実現した、マエストロ広上、藤村さん、京都市少年合唱団、京響コーラスとの念願のマーラーの交響曲第3番!

終演後も拍手が鳴りやむことのない、愛に溢れた大熱演となりました!本日は満員御礼👏ご来場誠にありがとうございました! pic.twitter.com/pg2DGTBZ5F

— 京都市交響楽団 City of Kyoto Symphony Orchestra (@kyotosymphony) August 23, 2024

▪️このXへのポストで、「約2年半越しに実現した」と書かれています。広上さんが退任する2022年度の最後、3月に、このマーラーの第3番を演奏することが決まっていたのですが、当時はコロナ禍の真っ最中、特に児童合唱団の皆さんへの感染を危惧して、延期になっていたのです。リベンジですね。昨日は、満席でした。私は見ていないのですが、知人のお話では、開場前から長蛇の列ができていたといいます。皆さん、楽しみにされいたんですね。このポストに書かれている通り、「終演後も拍手が鳴りやむことのない、愛に溢れた大熱演」だったと思います。

▪️ところで、昨日は京都コンサートホールへは地下鉄で行きました。写真は地下鉄の北山駅の改札口横にあった自動販売機です。管楽器のリードとか、オイルとか、楽器を拭く布とか、消耗品が売られています。吹奏楽をやっいる人たちが日常的に必要とするものですね。その下に、スコア(総譜)が売られていました。どの作品のスコアかというと、なんとグスタフ・マラーの交響曲第3番のスコアです。おそらく、自動販売機を設置されたJEUGIA(京都の楽器店)さんが、今回のコンサートにあわせて自動販売機で販売されることにされたのでしょう。私は、マーラーの交響曲のスコアは1番、2番、そして5番しか持っていなかったので、笑われるかもしれませんが、ついでに購入させていただきました。自動販売機でスコア、なんだかすごいです。

先端理工学部の取り組みと、学部を超えたPBL。

▪️うちの先端理工学部は、PBL(課題解決型学習)の取り組みをされています。「ブロジェクトリサーチ」です。先端理工学部は、私が勤務する社会学部と同じ瀬田キャンパスにあるお隣の学部です。お隣の学部ですが、よく知りませんでした。

▪️うちの先端理工学部は、PBL(課題解決型学習)の取り組みをされています。「ブロジェクトリサーチ」です。先端理工学部は、私が勤務する社会学部と同じ瀬田キャンパスにあるお隣の学部です。お隣の学部ですが、よく知りませんでした。

▪️この先端理工学部の皆さんの取り組みについても少し紹介しておきます。「京都京阪バス・お茶の京都DMO連携「バス利用促進プロジェクト」 フィールドワークで地域の魅力をまとめ、観光者向けHP・チャットボットを制作【先端理工学部】」という記事です。記事には、「宇治田原町でフィールドワークを行い、バス停周辺の施設の魅力をまとめるとともに、それらを紹介する二次元コードや専用のホームページ、チャットボットなどを制作しました」と紹介されていました。専用のホームページも、ご覧いただけるようになっていました。

▪️こういうPBL教育が盛んになってきて思うことがあります。それぞれの学部の中だけで完結せず、学部を超えるPBLが生まれないかなということです。そういうことを促す仕組みが学内に生まれないのかなということです。たとえば先端理工学部と、社会学部と、経営学部の学生は、普段は異なる学びをしているわけですが、そういう学生が異なる学びをお互いに生かし合いながら、同じ地域社会の課題解決に取り組むようになると、素晴らしいと思うんですけどね。そういう取り組みを行う、龍谷PBLセンター、あるいは龍谷地域連携センターのような仕組みが生まれないのかなと思っています。そう思って、そういうことに関わって仕事をされている方にも相談をしています。