大津交響楽団 第135回 定期演奏会

◼︎家族が入団して演奏している大津管弦楽団の定期演奏会に行ってきました。プログラムは、曲目:M.A.バラキレフの「3つのロシア民謡の主題による序曲第一曲」、A.I.ハチャトゥリアンの「仮面舞踏会」、P.I.チャイコフスキー「交響曲第5番 ホ短調作品64」でした。メインはチャイコフスキーの交響曲5番。今から40年近く前、私が学生オーケストラに所属していた時の、最後の定期演奏会で演奏した曲でした。そういう意味では、とても懐かしい曲ということになります。美味しいところも、ツボのところもわかっているわけですし。

◼︎今回のチャイコフスキーの5番で、ホルンの1stを演奏されていたのは、関西学院大学応援団総部吹奏楽部の卒業生でした。比較的最近に入団されたとても若い方です。歳は離れていますが、同窓生です。入団間もないわけですが、ホルンの実力を買われてか1stを吹かれました。ちょっと職業音楽家でもあるのかな。神戸の音楽コンクールでも奨励賞を受賞されています。パンフレットの紹介文では、代吹きも快く引き受けてサラリと吹いたり、パートでアドバイスもされているそうです。今日は演奏後、指揮者にステージ中央まで引っ張りだされていました。期待のホープなんでしょうね。

◼︎この写真は、私が4年生の12月(1982年12月22日神戸文化ホール大ホール)に行われた「関西学院交響楽団 第60回 定期演奏会」の写真です。私にとっては、学部生時代最後の定期演奏会です。演奏しているのは、今日の定期演奏会と同じチャイコフスキー「交響曲第5番」です。指揮は、湯浅卓雄先生。自宅に帰り、改めて自宅にあるMDに録音された演奏を聞いてみました。弦楽器は初心者が多く、いかにも学生オーケストラらしいといいますか、いろいろ問題点が聞こえてくるのですが、それは横に置いておいても、なかなか頑張っているな、自分たちなりの音楽を演奏しようとしているなと思いました。もっとも、客演指揮者の湯浅先生が私たちの持つ可能性を引き出してくださったという感じでしょうか。この時のことは、いつまでも覚えていますね。大切な思い出です。

龍谷大学吹奏楽部「総会」と「海の男の歌」

◾️今日は、龍谷大学吹奏楽部の「総会」が開催されています。幹部役職者や技術職・パートリーダーの紹介から始まり、様々な役職の職務の内容や部内のルールについての説明が行われています。新入生のオリエンテーションも兼ねているのかな。ということで、新米部長の私も新入生と同じようなレベルですので、学生代表の幹事長からの依頼もあり、教室の片隅に座って勉強しています。この後は、新入生の歓迎会が開催される予定です。総会ということもあり、新入生以外は龍谷大学吹奏楽部の青ブレザーを着用されています。ということで、私、普段はジーンズにポロシャツですが、今日は、ネクタイとジャケットを着用しています。

◾️私は今から40年ほど昔に、学生オーケストラに所属していました。自分たちは、はたしてこんなにしっかりと部の運営していたかな…と過去のことを思い出そうとするのですが、まったく思い出せません(^^;;。情けない…。まあ、それはともかく、龍谷大学吹奏楽部の部員は170数名だったかな、このような大きな集団を運営していくこと、なかなか大変なことです。演奏はもちろん、部の運営に関してもいろいろ鍛えられるでしょうね。頑張ってください。

◾️ところで、今日の「総会」のような公式行事だけでなく、普段、吹奏楽部の練習場にも時々ですが顔を出すようにしています(研究室から歩いて数分ですし)。部長の職務からは、部員の皆さんの成長のプロセスに立ち会いたいというのがその理由になるわけですが、根っこのところでは、音楽好きの自分の関心から、あるいは好奇心から…という方が正しいのかもしれません。変な例えですが、「甲子園の常連校(高校野球)が練習しているグランドまでやってきて、自転車に乗ったままバックネットの裏から練習を眺めている近所のオヤジさん…」といった感じなのかもしれません(そういう人、時々いるでしょ)。もちろん、部員の皆さんは、そんなオヤジさんにも丁寧に接してくださいます。みんな優しいね。

◾️先日のことです。吹奏楽の譜面を販売している企業さんに依頼されて、模範演奏を録音することになっていました。私は法人評議会という会議があるのでその録音に立ち会うことはできませんでしたが、その練習だけを拝見することができました。演奏されていたのは、アメリカの作曲家ロバート・W・スミスの「海の男の歌」。吹奏楽の世界では大変有名な曲のようです。コンクールやコンサート等でもよく演奏されている曲のようでもあります。で、最近、吹奏楽の曲を聴き始めた私にとっても、お気に入りの曲になっています。

◾️この曲に関して静かにマイブームなこと…があります。それは、パーカッションです。もちろん、2楽章のオーボエソロや3楽章のトロンボーンも「おお!!…」と思うわけですが、あえてパーカッションです。2楽章は「ホエールソング(Whale Song)」。この楽章では、鯨が鳴きます。といっても海から鯨を連れてくるわけにはいきません。どうやって鯨の声を表現するのか。スーパーボールに焼き鳥の串を刺したもので、ティンパニーの表面を擦るのです。コントラバスの弓でシンバルを擦るのもそうかな。昨日は、その演奏をじっくりと、そばで拝見させていただきました。この曲は、このスーパーボール以外にも、鎖だとか、私のよく知らないパーカッションの楽器たちが、海や港を表現するために大活躍しているように思います。

◾️スマホで調べてみると、このスーパーボールについて書いている人がいました 。その人の主張では、スーパーボールの表面を鑢(ヤスリ)で削るとさらに効果的なのだそうです。このスーパーボール、いろんなところで鯨の声を出せるらしいのです。「ゴング(銅鑼)でやっても、鳴く。机でも、パソコンでも、窓ガラスでも、どこでやっても小さなくじらたちが泳ぐ」。これ、欲しいですね。自分でも作ってみようかな。アホな61歳です。以下は、「海の男の歌」の録音です。演奏は、アメリカ海軍バンドです。

ワートバーグ大学ウインドアンサンブル 龍谷大学吹奏楽部 合同演奏会

◾️昨日、京都アバンティ9F 龍谷大学 響都ホール校友会館で開催された「ワートバーグ大学ウインドアンサンブル 龍谷大学吹奏楽部 合同演奏会」、無事に終了しました。両大学の演奏を聴かせていただきました。ありがとうございました。以下では、吹奏楽部のtwitterとfacebook公式ページへの投稿のリンクを埋め込みました。

先ほど、ワートバーグ大学ウインドアンサンブルとの合同演奏会が終演いたしました!

ご来場いただきました皆さま、共演していただいたワートバーグ大学ウインドアンサンブルの方々、ありがとうございました。 pic.twitter.com/jWnhFm88NG— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年5月19日

◾️facebookの投稿では、以下のように書かれています。

実は今回のジョイントコンサートは、数日後にワートバーグ大学を卒業する4回生たちにとって、最後の演奏会でした。アンコールとしてお届けしたコラールやコーラスの途中から、どこからともなくワートバーグ大学の生徒のすすり泣く声が。当部の部員もつい貰い泣きしてしまいました。終演後にワートバーグ大学の方が涙ぐみながら言ってくださった「ありがとうございます」の言葉を私たちは一生忘れません。

2017年のスイス遠征・今年度の4月に行われたスイングキッズとの合同演奏会・さらに今回のワードバーグ大学ウインドアンサンブルとの演奏会など…近年、当部は海外の団体との交流に力を入れています。いつか龍谷大学吹奏楽部が日本だけでなく海外でも広く知られる部になる為に、今日は一歩前進することが出来たのではないでしょうか。2日間貴重な体験をさせてくださったワートバーグ大学の関係者の方々並びに響都ホールの方々、そしてお越しいただいたお客様、本当にありがとうございました!

◾️ワートバーグ大学*はアメリカの大学ですから、日本と違って学生の皆さんはもうじき卒業されるわけですね。で、アンコールのコラールとコーラスでは部員の皆さんも貰い泣きしてしまったようですが、その気持ちは客席にも伝わってきました。そして感動した客席の皆さんも、スタンディングオベーション。ワートバーグ大学の学生さんたちも良い思い出になったのではないでしょうか。コーラスには、吹奏楽部の部員の皆さんも参加されました。いつもは楽器を演奏されているわけですが、素敵な歌声を聴かせてくださいました(こういうコーラス、声を出して歌うことは、おそらく楽器の演奏レベルを高めるためにも有効なのではないか…と思います)。吹奏楽部の部員の皆さんも、素敵な経験ができてよかったですね。

◾️吹奏楽部のfacebookの投稿には、「龍谷大学吹奏楽部が日本だけでなく海外でも広く知られる部になる為に、今日は一歩前進することが出来たのではない」かと書かれていますね。ぜひ、演奏技術だけでなく音楽性を高めていくためにも、海外の演奏団体との交流を拡大していっていただきたいと思います。

*ワートバーグ大学は、アメリカ福音派ルーテル教会の大学です。音楽学部の中には、教会音楽を専攻するプログラムがあります。ワートバーグ大学のワートバーグ=Wartbug とは、大学から提供してもらった資料によると、宗教改革の時代にマルティン・ルターが10ヶ月に囚われていたドイツ・テューリンゲン州にあるヴァルトブルグ城に由来するとのことです。

“コラールとは、ルター派教会にて全会衆によって歌われるための賛美歌のことです。

Festive Overture Op96 / Dmitri Dmitriyevich Shostakovich 祝典序曲 龍谷大学吹奏楽部

◾️龍谷大学吹奏楽部 第42回定期演奏会 ≪大阪特別公演≫(2015年12月25日 ザ・シンフォニーホール)での演奏されたショスタコーヴィッチの「祝典序曲」です。私は、多分この定演に行っていると思います。だから、印象に残っているのかもしれません。初演は、1954年、悪名高いスターリンが死去した翌年のことになります。知りませんでした。だから「独裁的なスターリン体制からの解放を祝って作曲されたのだ」という噂もあるようです。龍谷大学吹奏楽部の演奏は、日本の吹奏楽の世界では大変有名な上埜孝さんの編曲によるものです。こうなると、本来のオケの演奏も聞いてみたいと探したところ、2009年ノーベル賞のコンサートで演奏された動画を見つけました。原曲と吹奏楽に編曲されたものとでは、調が違うんですね。楽器の特性からかな。それはともかく、話は変わるのですが、龍谷大学のための「祝典序曲」が欲しいな…などと時々妄想します。今年は、ちょうど創立380年の記念の年ですし。

「スイングキッズ 日本ツアー・京都公演with龍谷大学吹奏楽部」

◾️日曜日の午後は、京都駅前にある「龍谷大学響都ホール」で、「スイス・スウィング・キッズ」というスイスの子どもたちによるジャズバンドと、龍谷大学吹奏楽部とのジョイントコンサートが開催されました。楽しかったです。なんといってもスイスの子どもたちの、すごい演奏の迫力です。人数は少ないのに、音に厚みがあります。ビートに乗って演奏を楽しんでいます。ジャズ固有のグルーブ感に溢れた演奏でした。いろいろ学ぶところがありました。これからも、さらに交流を深めていければと思います。写真は、演奏会終了後の記念写真を撮る前にスマホで撮ったものです。スイスの子どもたちも龍大生たちも、弾けてくれています。上の龍谷大学吹奏楽部のfacebookページに投稿された記事を転載します。

昨日、4月14日(日)に龍谷大学響都ホール校友会館にて『スイングキッズ 日本ツアー・京都公演with龍谷大学吹奏楽部』が開催されました。

スイングキッズは、スイスのロマンスホルンにある音楽学校に通う生徒によるジャズ・ビックバンドです。現在は9歳から17歳の計14名で活動されており、彼らの大人顔負けの演奏技術で、多くの人を魅了しています。

本演奏会では、第1部に龍谷大学吹奏楽部の単独演奏を行い、第2部ではスイングキッズの単独演奏、第3部ではスイングキッズと龍谷大学吹奏楽部の合同演奏を行いました。

第1部は、ゴージャスなサウンドが響く「シェーンフェルトマーチ」で始まり、当部の定番曲である「Jazzコレクションvol.2 〜ドラえもん組曲〜」や、2012年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲であり、和の雰囲気を感じさせる「さくらのうた」を演奏。龍谷大学単独演奏の最後には、どこか懐かしい名曲が詰まっている「あの日聞いた歌」をお届けしました。

第2部では、第1部の吹奏楽曲とはガラリと雰囲気を変えた、スイングキッズによるジャズステージです。「Danny Boy」や、愛らしい歌が決め手の「It’s Been A Long Long Time」、「Sunday Morning」など、アメリカンポップスからジャズまでを幅広く演奏され、会場内が大いに盛り上がりました。

第3部の合同演奏は、ジャズの王道である「In The Mood」で幕開け、続いて、ピンク色の豹が人気を博したアメリカ映画の大ヒットシリーズである「Pink Panther」、滝廉太郎によって作曲された『花』をジャズアレンジした「Hana」、キューバの独特なリズムが楽しめる「Mambo No.5」を演奏し、「sing sing sing」のドラムソロでは、スイングキッズと龍谷大学が掛け合いをし、ここだけでしか聞くことができないスペシャルな「sing sing sing」となりました。その後、「Mission in Possible」を演奏し、合同演奏の最後に「Rock Around the Clock」をお届けしました。この曲では、指揮者の木元さんによって指名されたメンバーが、入れ替わりながら即興でアドリブソロを披露いたしました。

拍手が鳴り止まない中、アンコールとして「Mambo No.5」を再度演奏いたしました。本演奏会では、私たち龍谷大学吹奏楽部には無い本場のジャズのグルーブ感を間近に感じることができ、楽しさと同時に、学ぶことの多い演奏会となりました。

ご来場いただいた多くのお客さまに、吹奏楽とジャズ・ビックバンドのコラボレーションをお楽しみいただくことができたのではないでしょうか。

遠く離れたスイスで活動する子供達と共に演奏し、国際交流を図ることで、私たちにとって非常に良い経験となりました。スイングキッズのみなさん、ご来場のみなさま、ありがとうございました!

龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート2019」

◾️龍谷大学吹奏楽部による「サマーコンサート2019」のお知らせです。以下、facebookに投稿されたメッセージ、転載させていただきます。ぜひ、お越しください。

【サマーコンサート2019】

2019年6月30日(日)に開催いたします、サマーコンサート2019のチラシが完成いたしました!今年の演奏会三部のテーマが『エリザベート』ということで、チラシをご覧になるお客様をエリザベートの世界へ誘うような、神秘的な雰囲気のデザインとなっています。『エリザベート』は、19世紀末 オーストリア帝国の皇后になったエリザベートの生涯を描いたミュージカル作品です。知っている方はもちろんですが、作品を観たことがない方でも楽しんでいただけるようなマーチングステージをお送りします!

一部オリジナルステージでは、2019年度全日本吹奏楽コンクール課題曲やP.スパーク作曲の「ダンス・ムーブメント」を演奏します。ゲストには、ジャズクラリネット奏者の谷口英治さんをお迎えし、二部ポップスステージをお届けいたします!

チケットにつきましては、4月15日(月)10時00分より、チケットぴあにて販売開始となります。ぜひお買い求めください( ˆoˆ )/

どのステージも見逃せない。そんな時間をお届け出来るように頑張って参ります。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

シベリウスの5番・第1楽章のティンパニー

◾️これは、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団が演奏するシベリウス作曲「交響曲第5番」第1楽章の中の、ティンパニーの超絶技巧の動画です。大学時代に所属していた学生オーケストラの後輩が教えてくれました。動画の上に譜面が出てきます。

Gabriel’s Oboe

◾️1986年にイギリスで製作された映画『The Mission』の中で演奏された曲『Gabriel’s Oboe(ガブリエルのオーボエ)』です。いろいろ聞いてみましたが、この動画が一番気に入りました。映画はまだ観ていないけど、ストーリーを知って観たいと思いました(ストーリーは、こちらで知ることができます)。この『Gabriel’s Oboe』を作曲したのは、イタリアの作曲家エンニオ・モリコーネです。私が知る限り映画『Nuovo cinema Paradiso(ニュー・シネマ・パラダイス )』の「愛のテーマ」も有名なんですが、そのほかにも、ものすごくたくさんの映画音楽を作曲しているんですね。

◾️トップの動画以外にも、気になった演奏を貼り付けておきます。2番目の動画は、サキソフォンの四重奏。最後は、アン・アキコ・マイヤースの演奏です。心に染みいってきます。私は彼女の演奏が好きです。さて、この『Gabriel’s Oboe』、人によっては「こんなお涙頂戴の甘ったるい曲のどこがいいのか…」と思われるでしょうね。どうも、今はそういう曲を心が求めているようです。

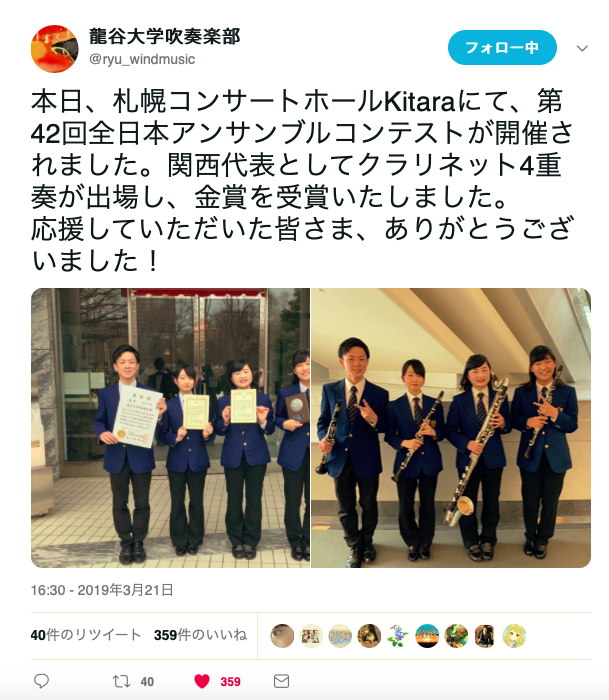

「第42回全日本アンサンブルコンテスト」金賞

◾️本日、札幌コンサートホールKitaraで開催された「第42回全日本アンサンブルコンテスト」で、関西代表として出場した龍谷大学吹奏楽部の「クラリネット4重奏」が金賞を受賞されました。おめでとうございます。

吹奏楽の魅力

◾️一昨日の晩、YouTubeにアップされている動画で、吹奏楽の演奏をあれこれ聞いてみました。もちろん、我が龍谷大学吹奏楽部の演奏を含めて、です。いろんな吹奏楽団の演奏を聞いて、だんだん耳が慣れてくると、私のようなものでもそれぞれの演奏の実力の差が多少はわかるようになってきました。私は、子どもの頃から弦楽器を習わされ(けして親しんできた…わけではありません、親の強制)、大学時代は学生オーケストラに所属してバイオリンを弾いていました。そのようなこともあり、いわゆるクラシックというジャンルの曲を聴くことが多く、これまで吹奏楽の演奏や曲を自ら進んで聴こうとすることは、ほとんどありませんでした。

◾️一昨日の晩は、クラシックの曲を吹奏楽用に編曲した演奏も聴きました。クラシックの中でも、ロマン派後期よりも前の曲は、特にモーッアルトやベートーベンのような古典派の曲は吹奏楽ではなかなか難しいと思います。向いていません。オーケストラの、例えば微弱な弦楽器の音から受ける感覚を吹奏楽の演奏では感じにくいと思います。ブラームスの「大学祝典序曲」を聴きましたが、曲の最後に近づいたあたり、大音量の中、1stバイオリンが非常に高い音域で演奏する部分があるのですが、そこではこの1stバイオリンの音楽的効果のようなものを感じます。そのようなことも、吹奏楽には難しいと感じました。もちろん、編曲の巧みさの問題もありますが…。そのあたりは、私ごときではよくわかりません。

◾️その一方で、ロマン派後期から現代に近づいてくると、ホルスト、ヴォーンウイリアムス、ショスタコーヴィッチ、ストラヴィンスキー…、クラシックから吹奏楽に編曲してももぴったりの曲がたくさんあります。このように、ついついこれまでの習慣からオーケストラでの音楽を前提に聴こうとしてしまうのですが、その前提を外して自由になると、吹奏楽のために作曲された素敵な曲がたくさんあることに気がつきます。私が知らないだけなのです。ということで、昨晩はいろいろ聴いてみました。吹奏楽の音の魅力。自分では言葉がみつからなかったのですが、弦楽器の無いすべて管楽器による音(コントラバスやハープは除きますが)、管楽器だけによる独特の音の響き、それも大きな音量での合奏による音の響き。それをオルガンサウンドというらしいですね。その魅力も、吹奏楽の演奏を繰り返し聴いていると、次第にわかるようになってきました(わかるように思っているだけかもしれませんが)。あとは、吹奏楽の魅力は、様々なジャンルの音楽を演奏すること、聴衆も一緒にそこに参加するように楽しむこと。そのようなことも吹奏楽の魅力なのだと思います。

◾️トップの動画、龍谷大学吹奏楽部の演奏です。映画「スターウォーズ」のテーマ曲です(2015年、第42回定期演奏会、大阪特別公演)。

【追記1】

◾️音楽とは全く関係ないことなのですが…。「スターウォーズ」の演奏の動画て、ハープの方が演奏開始後20秒前後、不思議な手の動作をされます。これはどういうことなんだろう。手汗を拭っているのかな?大変細かくて、どうでも良いことなのですが。気になってしまいました…。関係者の皆さん、すみません。失礼しました。

【追記2】

◾️日本の吹奏楽の世界で気になっていることがあります。全国の中学と高校に吹奏楽部があります。地域ごとにコンクールがあり、それが全国大会までつながっています。そのようなコンクールを束ねているのは、都道府県と全国の吹奏楽連盟です。ガッチリ組織化・制度化された世界があり、日本の吹奏楽の世界を支えています。大変裾野が広いと思います。その裾野の広さで楽器を愛好する方達がたくさん生まれていることになります。さらにもうひとつに気なること。大学の吹奏楽部は減少傾向にあり、中心は高校にあるという話も小耳に挟みました。正確な表現ではないかもしれないけれど。ここには、ひょっとすると最近の学生気質の変化があるのかもしれません。高校までの吹奏楽部で完全燃焼して、大学ではもうやるエネルギーが残っていないのでしょうか。例えば、高校までスポーツにずっと取り組んできたけれど、大学ではもうやりたくない…そのような話を聞くことがあります。それと構造的には似ているのかな、と思ったりもします。

◾️facebookにこのブログの投稿とほぼ同じ内容を投稿したところ、学生オーケストラ時代の後輩のみなさん、かつてのゼミの学生だったからも、「熱い」コメントをいただきました。みなさん、いかに吹奏楽を愛しているのかが伝わってきました。すごいなあと思います。

【追記4】

◾️面白い記事を見つけました。

日本人と吹奏楽