「地域エンパワねっと」で「まち歩き」

■「地域エンパワねっと・大津中央」(龍谷大学社会学部・社会共生実習)、今年度は13人の学生の皆さんが履修しています。2回生と3回生が中心ですが、なんと4回生の男子学生も1人います。コロナ禍と同時に大学に入学したことから、「地域エンパワねっと」のような、地域の皆さんとの協働によって実習に取り組む経験がなかなかできなかったようです。卒業に必要な単位を十分に取得してはいるのですが、あえて「地域エンパワねっと」で色々経験をしてから卒業したかったのです。その4回生は、私のゼミの学生で、しかも吹奏楽部の幹部でもあります。卒業論文も吹奏楽部の活動も大変だとは思いますが、頑張って最後まで「地域エンパワねっと」に取り組んで欲しいと思います。

■さて、今日はその4回生と一緒に大津の街を歩きました。いわゆる「まち歩き」というやつです。残りの12人とは、次の日曜日に歩きます。4回生くんは、来週はどうしても日程の調整ができなかったのです。先生1人、学生1人。教員の私の側から言うのもなんですが、贅沢ですよね。ST比(学生と教員の比率、1 : 1)、マックスです。

■今日は4回生の彼に「まち歩き」をしながら大津の街の歴史や現状について、じっくり説明することができました。朝9時にスタートして12時前に終了しました。途中立ち止まって説明することが多いので、歩いた距離は3.4km程度ですが、まあまあ良い運動にもなりました。もし、この地域を徹底的に「まち歩き」したらやはり最低1日、朝から夕方までかかるのではないかと思います。

■2004年から龍谷大学で勤務していますが、それ以来、このエリアを徹底的に歩き回ってきました。最近は、少しサボっているかもしれません。だから、時々、知らない間に建物が消えていて更地になっていたりして驚くことがあります。今日も、ジャズバー「パーンの笛」の入っていた小さなビルが、そしてそのビルが建っていた一角の土地が更地になっていることに気がつきました。おそらく、またマンションが建設されるのでしょうね。

■個人的な本音を言えば、大津駅前の界隈がマンションを中心とした住宅地へと少しずつ変わっていくことについては、少し残念な気持ちがあります。でも、このトレンドを変えることはなかなか難しいのかなとも思います。そのような条件の中で、どうやれば「ここに暮らすことが楽しい」まちにしていけるのか、ポイントはその辺りにあるのではないかと思っています。

「利やん」で再会

■写真は、先週、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で撮ったものです。いつものように、ふらりとお店に行ったのですが、今日は、「つながり」のある大津市役所関連の方達が、偶然にもお越しくださいました。向かって左側のお2人とは、仕事を一緒にさせていただいたことはありませんが、「利やん」でお会いしたことがありました。共通の知人の方の話題も含めて、めちゃくちゃ話が盛り上がりました。

■写真は、先週、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で撮ったものです。いつものように、ふらりとお店に行ったのですが、今日は、「つながり」のある大津市役所関連の方達が、偶然にもお越しくださいました。向かって左側のお2人とは、仕事を一緒にさせていただいたことはありませんが、「利やん」でお会いしたことがありました。共通の知人の方の話題も含めて、めちゃくちゃ話が盛り上がりました。

■そうしているところに、またまた市役所の方達がやってこられました。お1人は、facebookでも繋がっている方なんですが、きちんと面識がない方(私だけかも…)なので、私からすれば「やっと‼︎ご本人にお会いできた」という感じで、またまた盛り上がりました。たまたま、偶然なんですが、こういうことが起きてしまうのが「利やん」なんです。「利やん」恐るべし。でも、滋賀や大津がそういう社会なのかもしれません。東京だと、こんなことは起きないだろうなあと思います。

夏原グラントと全日本アンサンブルコンテスト

■土曜日は、朝から、平和堂財団「夏原グラント」の一般助成1年目の審査会でした。20団体のプレゼンテーションを拝見させていただきました。いつも同じことを言っていると思いますが、とても勉強になりました。実際に、改めて調査に伺いたい(社会学的に興味深い…ってことですかね)と思う団体もいくつかありました。写真は、会場のピアザ淡海のまえから撮ったものです。今日は、朝は雨が降っていましたが、少し天気が回復してきました。

■審査会終了した16時半でした。そのあとですが、静岡県の浜松に移動しました。翌日の日曜日に、吹奏楽アンサンブルコンテストの全国大会が浜松で開催され、吹奏楽部の1年生4人によるクラリネット四重奏のチームが出場するからです。全員1年生です。1年生ですが、京都府大会、関西大会を突破し、全国大会に出場しました。すごいことだと思います。チームの皆さんは、すでに昼過ぎからコーチ、サポートの部員の皆さんとともに浜松に入り、最後の練習に取り組まれました。土曜日は、浜松出身の部員が卒業した高校の教室をお借りして、そして翌日の日曜日は、午前中、同じくその部員が卒業された中学校の教室をお借りして最後の練習にとりくみました(右の写真ですが、宿泊したホテルの窓から撮りました。遠州鉄道、カワイピアノ、静岡新聞・静岡放送。「ああ、浜松だ…」という感じですね)。

■審査会終了した16時半でした。そのあとですが、静岡県の浜松に移動しました。翌日の日曜日に、吹奏楽アンサンブルコンテストの全国大会が浜松で開催され、吹奏楽部の1年生4人によるクラリネット四重奏のチームが出場するからです。全員1年生です。1年生ですが、京都府大会、関西大会を突破し、全国大会に出場しました。すごいことだと思います。チームの皆さんは、すでに昼過ぎからコーチ、サポートの部員の皆さんとともに浜松に入り、最後の練習に取り組まれました。土曜日は、浜松出身の部員が卒業した高校の教室をお借りして、そして翌日の日曜日は、午前中、同じくその部員が卒業された中学校の教室をお借りして最後の練習にとりくみました(右の写真ですが、宿泊したホテルの窓から撮りました。遠州鉄道、カワイピアノ、静岡新聞・静岡放送。「ああ、浜松だ…」という感じですね)。

■「全日本アンサンブルコンテスト」の会場は「アクトシティ浜松」でした。大学の部は、午前の高校の部が終了したあと、昼過ぎから始まりました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏の出番は4番目です。演奏したのは、「Six Pieces d’audition pour Quatre Clarinettes en Si♭ オーディションのための6つの小品」(作曲:ジャン・ミシェル・デゥファイエ)です。素人が感想を述べるとすぐにボロが出るので言いませんが、立派な演奏でした。チームの皆さんが大切にしてきた世界観がきちんと表現されていたと思います。何より、4人のクラリネットの音色が見事に溶け合っていました。結果ですが、ゴールド金賞を受賞しました。立派です。私は日曜日の午前中から練習を拝見していますが、全然緊張している様子もなく、コンテストの本番でも自分たちの音楽を楽しみながら演奏できたようです。素晴らしいと思います。大学の部は、全国の地区大会を勝ち抜いてきた11団体が演奏を行いました。そのうちの3団体が金賞を受賞しました。審査の詳しい中身を拝見すると、金賞を受賞した中でも一番高い評価をいただいたようです。実質的に、大学の部で日本一ということになります。部訓である「音楽・感謝」を大切にしながら、今回の経験でさらに成長してほしいと思います。後で、チームのリーダーからメッセージをいただきましたが、多くの皆さんに支えられての金賞であることを感謝されていました。いいですね〜。

■「全日本アンサンブルコンテスト」の会場は「アクトシティ浜松」でした。大学の部は、午前の高校の部が終了したあと、昼過ぎから始まりました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏の出番は4番目です。演奏したのは、「Six Pieces d’audition pour Quatre Clarinettes en Si♭ オーディションのための6つの小品」(作曲:ジャン・ミシェル・デゥファイエ)です。素人が感想を述べるとすぐにボロが出るので言いませんが、立派な演奏でした。チームの皆さんが大切にしてきた世界観がきちんと表現されていたと思います。何より、4人のクラリネットの音色が見事に溶け合っていました。結果ですが、ゴールド金賞を受賞しました。立派です。私は日曜日の午前中から練習を拝見していますが、全然緊張している様子もなく、コンテストの本番でも自分たちの音楽を楽しみながら演奏できたようです。素晴らしいと思います。大学の部は、全国の地区大会を勝ち抜いてきた11団体が演奏を行いました。そのうちの3団体が金賞を受賞しました。審査の詳しい中身を拝見すると、金賞を受賞した中でも一番高い評価をいただいたようです。実質的に、大学の部で日本一ということになります。部訓である「音楽・感謝」を大切にしながら、今回の経験でさらに成長してほしいと思います。後で、チームのリーダーからメッセージをいただきましたが、多くの皆さんに支えられての金賞であることを感謝されていました。いいですね〜。

■土曜日は、練習を拝見できませんでしたが、チームの皆さん、コーチ、付き添いの部員の方達と一緒に、鰻をいただきました。チームの皆さんのご希望でした。鰻を食べても食べなくても立派な演奏をされたとは思いますが、せっかく浜松にきたのでいただきました。私は、鰻重を奮発しました。ちょっと気張りました。そして翌日。コンテストが終わったあと、副部長のお1人と一緒に、今度は、ひつまぶしをいただきました。2日連続で鰻です。少し、心が痛みました。

高島市針江で聞き取り調査

■今日は、滋賀県庁の琵琶湖環境部・琵琶湖保全再生課の職員の方達と、高島市新旭町針江を訪問し、湖岸のヨシ群落の保全活動に取り組む方達にお話を伺いました。滋賀県庁の、会長をしている「ヨシ群落保全審議会」の関連でのヒアリングです。4名の方にお集まりいただきました。ものすごく勉強になりました。こういうヒアリングをもっと大切にしなければならないと思います。

■それぞれの地域に、それぞれの歴史と状況があります。言い換えれば、そこには多様性や多元性が存在しているわけですが、そのような多様性や多元性を無視した政策は、現場ではうまく機能しません。私は「文脈依存性」と言っています。現場には、それぞれの社会的な文脈があり、その文脈からヨシ群落の問題や、問題を生み出している「構造」が認識されているのです。このような個別の事情という文脈をきちんと踏まえないと、一律のパターン化された政策では空振りしてしまいます。このギャップをどういう社会的な仕組みで乗り越えるのか。そこがポイントだと個人的には思っています。

■あえて単純化して言いますが、「もっと腹を割って」、様々な立場の行政関係の皆さんと、様々な立場の地元の皆さんとが自分はどう考えているのかを話し、そして情報を交換しあい、自分たちの考えを相対化し、良い知恵を創発的に生み出していくようにしていくべきなのです。が…。現状はどうかというと、あまりうまくいっているようには思えません。また調査に伺いたいと思います。

■写真は、ヨシ刈をした後のヨシ原です。写真は、地域のコミュニティの皆さんが刈ったところと、地域の事業者のグループが刈ったところの両方が写っています。また、滋賀県庁の水産科がヨシの造成事業をしたところも写っています。水産課には知り合いの方がおられるので、造成した場所のその後の状況についてお話を伺いたいと思っています。

■ところで、この投稿を皆さんの中に、「琵琶湖のヨシをこんなふうに活用したらいいんじゃないの」と、何かアイデアをお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひお知らせください。ヨシを刈っても、それを活用する出口がないと…なのです。素人考えですが、建築資材とか利活用できるのではないかと思っています。どうぞ、様々なアイデアを教えてください。よろしくお願いいたします。写真は、聞き取り調査の後、県庁の職員の皆さんと一緒に、針江の近くにあるヨシ群落を訪ねた時に撮りました。

【追記】■この投稿に近いものをfacebookにも投稿しました。その投稿に、外来生物の専門家から「特定外来生物」の水生植物に関してのコメントをいただきました。地元のコミュニティや事業者さんたちのグループがヨシ刈をしている場所と隣接する琵琶湖に、人口的にヨシ帯を造成しています。詳しくは、こちらをご覧いただければと思います。滋賀県農政水産部水産課が取り組んできた事業です。コメントでいただいたのは、この人口的に造成したヨシ帯での特定外来生物・水生植物の繁茂状況はどうか…というお尋ねでした。残念ながら、陸地からは目視することは難しく、私自身は確認できませんでした。ヨシ造成地が抱える難題なのだそうです。下の画像は、Google Earth の画像です。

小説「ありがとう西武大津店」

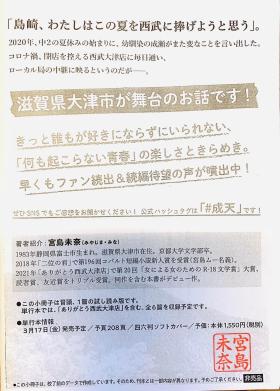

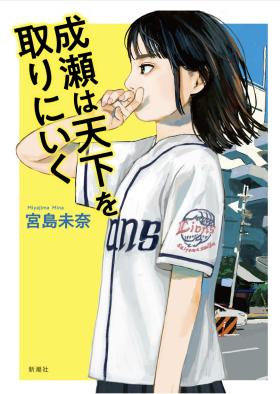

■一昨日は、大津市の中心市街地にある中央小学校の体育館で、「地域エンパワねっと・大津中央」の学生チームが主催したイベント「願い事ランタンで交流しよう」が開催されました。無事にイベントを終えることができました。ありがとうございました。イベント終了後、会場である体育館からたくさんの親子連れの皆さんが帰宅される中、ひと組の親子が私の方にやって来られました。お子さんの方は、昨年も、学生たちが主催したイベントに参加してくださっていたのでよく知っていました。でも、今回はお母様です。「今度、小説家としてデビューすることになりました!! ぜひ、これ読んでください」と言って、私に写真のような印刷物を手渡してくださいました。

■一昨日は、大津市の中心市街地にある中央小学校の体育館で、「地域エンパワねっと・大津中央」の学生チームが主催したイベント「願い事ランタンで交流しよう」が開催されました。無事にイベントを終えることができました。ありがとうございました。イベント終了後、会場である体育館からたくさんの親子連れの皆さんが帰宅される中、ひと組の親子が私の方にやって来られました。お子さんの方は、昨年も、学生たちが主催したイベントに参加してくださっていたのでよく知っていました。でも、今回はお母様です。「今度、小説家としてデビューすることになりました!! ぜひ、これ読んでください」と言って、私に写真のような印刷物を手渡してくださいました。

■突然のことで驚きましたが、お母様は小説家・宮島未奈として新潮社から本を出版されるのだそうです。本名なのかペンネームなのか、よくわかりません。おそらく、ペンネームなのでしょう。宮島さんは、2021年、この「ありがとう西武大津店」という作品で、第20回「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞の3賞を受賞されました。この印刷物は、これから出版される『成瀬は天下を取りにいく』の中の1篇だけを印刷した試し読み版のコピーのようでした。単行本は、この「ありがとう西武大津店」も含めた全6篇を収録の予定とのことです。

■こちらでも全文が読めるようです。私も読みました。とっくの昔に忘れていた、思春期の頃の感覚が、自分の中に蘇ってきました。皆さも、ぜひお読みください。

【追記】■(2023.3.3)こちらの小説、日本で出版される前に韓国でも出版されることが決まったようです。素晴らしいですね。この記事をお読みください。記事の中で、韓国側の出版社の編集長が以下のコメントをされています。

成瀬あかりという少女を取り巻く日常を素のままに表現した文体は国内のベストセラー小説とも雰囲気が似ており、韓国の読者にもアピールできると確信し、韓国版の翻訳を決めました。

この作品は平凡ではないある少女が様々なことに挑戦し、失敗しても折れずに前を向いていくストーリーであり、主人公の成瀬あかりは考え方も話し方も、いわゆる「普通の少女」とは一風違うキャラクターです。だからこそ成瀬が次は何をするのか期待が高まり、ページをめくる手を止めることができませんでした。

ストーリー構成も素晴らしく、リーダビリティの高い文章力はデビュー作とは思えないほどの完成度だと思います。

たしかにどんでん返しがあるわけでも、あり得ないような設定の恋愛模様も描かれません。それなのに、コロナ禍を生きる10代の女子たちをこんなに面白く書けるものかと驚きました。今回、宮島未奈氏のデビュー作『成瀬は天下を取りに行く』を韓国の読者に紹介できることになり、大変嬉しく思っていますし、韓国の読者もかならず、成瀬あかりのファンになることと思います。 素美メディア編集長 キム・ジユンギユン

「中央の記憶 レトロ写真展」(社会学部・社会共生実習・「地域エンパワねっと大津中央」)

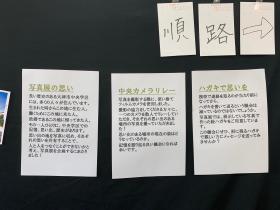

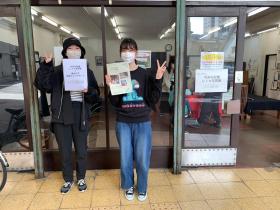

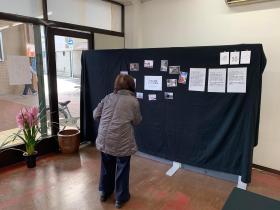

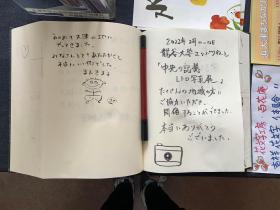

■「地域エンパワねっと大津中央」(龍谷大学社会学部・地域連携型教育プログラム「社会共生実習」)が企画した「中央の記憶 レトロ写真展」が、2月11日と12日の両日、丸屋町商店街(大津市)にある「大津百町館」で開催されました。この写真展を企画した学生さんたちの思いについて説明します。以下が、開催趣旨です。

長い歴史のある大津市中央学区には、多くの人々が住んでいます。生まれた時からこの地に住む人。働くためにこの地に来た人。故郷であるこの地に帰ってきた人。その一人ひとりに、中央学区での記憶、思い出、歴史があります。思い出の地を写真に収め、それぞれの想いを共有することで、人と人をつなぐことができないかと考え、写真展を企画するにあたりました!

■今年度のこの3人の女子学生のチームの皆さんは、なかなか優秀で、自分たちのしっかりした考えを持っておられます。特に、私が横から何か指示しているわけではありません。ただし…、だからかな、少し日本語も変ですかね…最後のところ。それはともかく、学生の皆さんの思いがしっかり伝わってきます。そのような思いは、応援してくださっている地域の皆さんにも伝わったのではないか思います。というこで、地域の皆さんのご支援をいただきながら無事に開催することができました。ありがとうございました。

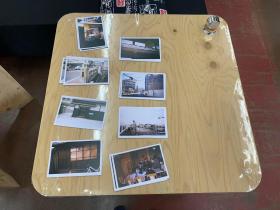

■今回の写真展の準備では、「中央カメラリレー」を実施しました。まず写真を撮影するために、今だと当たり前のスマホを使用せず、昔流行った「写ルンです」というレンズ付きフィルム(使い捨てカメラ)を使いました。撮影してくださる方達を、一台の「写ルンです」を数人でレリーしていただき、それぞれの思い出のある場所の写真を撮っていただきました。「レトロ写真展」ですが、写真自体は現在のものです。なぜレトロなのか、そこに自分の昔の思い出が込められているからです。「思い出のある場所の現在の姿はどうなっているのか。記憶を振り返る良い機会になれば」という学生さんたちの思いがあるのです。

■写真展とは言っていますが、美術館等で開催される写真展とは異なっています。一つひとつの作品について、学生さんたちは撮影した方たちから丁寧にお話を伺っています。そして伺ったお話を作品の下にコンパクトにまとめて掲載しました。それをご覧になった方たちも、「ああ、そうやった」、「自分の場合はこうやった」と会場でいろいろお話をされるのです。写真が、人と人の間に、人と地域の間に眠っていた記憶を呼び起こしていくのです。素晴らしいと思います。

■もうひとつ、写真展には次のような狙いがありました。学生の皆さんは、作品として展示した写真をハガキにも印刷しました。今はスマホがあれば、いつでも人と繋がることができるわけですが、コロナでなかなか会えない人たちに、あえてこのハガキでメッセージを送ってみませんか…と来場者に呼びかけていました。私も、孫のひなちゃん と ななちゃんにハガキを書いて送ってみました。

■今回の写真展、読売新聞、京都新聞の記者さんに初日に取材いただき、本日の新聞で記事にしていただきました。今日は、午前中に中日新聞の記者さんにも取材していただきました。そのようなこともあってか、今日は120名ほどの方達がご来場くださいました。昨日は54名ですから、倍以上の方達がご来場くださったわけですね。私もとっても嬉しいです。新聞社の皆さに感謝いたします。今回の写真展の進め方、特別難しいことではありません。また、地域の皆さんでも、気持ちさえあれば、難しくなく実施していただけるのではないかと思います。また、「エンパワねっと」の後輩たちにも、とても参考になるのではないかと思います。

■ご来場くださった方の中には、3人の女子学生のチームのうちの1人のお父様もいらっしゃいました。関心をお持ちになったようで、トレーニングのジョギングをしながら会場までお越しくださいました。ありがとうございました。社会学部の卒業生で、現在、福祉法人を経営されている先輩もお越しくださいました。学生たちのこの写真展の企画を大変評価してくださいました。2003年のご卒業ということでした。私が龍谷大学に勤務するようになったのは2004年のことですから、残念ながら教員-学生の関係はありませんが、「エンパワねっと」の取り組みを応援してくださっていたようです。ありがたいことです。さらに、私の知り合いのランナーの方も、別用で商店街にたまたまお越しになっていて、私の声をかけてくださいました。facebookのお友達なのです。こちらの方は、50歳代に突入されていますが、フルマラソンを2時間30分代で走るすごいランナーなのです。いろんな方達に起こしくださいました。ありがとうございました。

羽島市(岐阜県)での講演会

今回の大雪で。

■この画像は、私はがタブレットに入れている気象情報を入手するためのアプリの画像です。左上をご覧いただくとわかりますが、1月29日の夜中の2時頃の予想です。私の自宅は、大津市内ですが、琵琶湖の西=湖西の少し北寄りにあります。この画像からすると我が家のあたりで雪が降るかどうかは微妙な感じですね。実際、雪が降った時、大津市の中心市街地から北に進むと少しずつ積雪量が増えていきます。湖西にはJR湖西線が走っていますが、一駅ごとに、トンネルを抜けるたびに、積雪量が増えていきます。

■滋賀県は内陸性気候なのだそうです。滋賀県庁のサイトの中で読める「滋賀県の気候変動と今後の予測」によれば、以下のような特徴を持っているとのことです。この特徴の中に、「県の中央部を占める近江盆地の中で漸次的に気候が変化する」と書かれていますが、雪が降った時にそのことを強く実感します。

・全域が内陸性気候であるが、北部は日本海側気候、南部は太平洋側気候および瀬戸内海式気候。

・日本海側気候と太平洋側気候の境目に山地がある訳では無いので、県の中央部を占める近江盆地の中で漸次的に気候が変化するのが大きな特徴。

・中央に琵琶湖があるため、他の盆地と比較すると、夏の暑さと冬の寒さは幾分穏やか。

・湖西、湖北地域は大部分が特別豪雪地帯や豪雪地帯に指定されており、旧余呉町(湖北)は我が国で最南端の特別豪雪地帯である。

・比良山山ろく(湖西地域)では、「比良おろし」という北西の局地風がある。

■しかし、今回の雪は私が住んでいる所としては結構な量になりました。我が家のお向かいの方は、ここにお住まいになって20年ほど経ったそうですが、今回ほど雪が積もったことはこれまでなかったとおっしゃいました。私がここに暮らして7年ほどになりますが、今までの中で一番積もりました。びっくりしました。もちろん、このような厳しい状況は我が家のある地域だけではなく、日本海側の地域を含めて、全国に及びます。四国の高知県でも積雪があったそうです。「なぜ南国土佐の高知県でも?」と思われるかもしれませんが、「高知新聞」のネットの記事が簡潔に説明されています。上空5千メートル付近でシベリアから冷たい空気を引き込みながら南下し、日本海で水蒸気の供給を受けて大量の雪雲が発生したのだそうです。そもそも、なんでシベリアの冷たい空気が南下したのかについても、記事は説明しています。偏西風が蛇行しているからなのだそうです。では編成風の蛇行はどうして起こっているのか…いろいろ調べてみましたが、私ごときではきちんと説明できません。すみません。

■今回の降雪、私の住んでいるところについては大雪だと思うのですが、きちんと気象データを調べたわけではありません。実際のところはどうなんでしょうね。いつもより積雪量が多いというのは確かだと思いますが…。私の暮らしている滋賀県の南部はけっこうな積雪があったのに対して、知り合いの長浜にお住まいの方は、それほど雪は降らなかったと教えてくれました。なんでも、ご自分が暮らしている地域と比較して北の地域にまとまった降雪があると「北雪」というのだそうです。その逆は「南雪」でしょうか。知り合いの方は、「今回は南雪だった」と言っておられました。こういった積雪量の違いは、風の方向とも関係があるのかな。そのあたりが、よくわかりません。昨年は、彦根市で、普段とは異なりかなり積雪があったように記憶しています。滋賀の気象のこと、もう少し詳しく知りたいものです。

【追記1】■なぜ偏西風が蛇行しているのか、わかりやすい解説の動画を見つけました。三重大学の教員をされている立花義裕さんが解説されています。昨年の11月に放送された番組のようです。こういった地球規模で変化しつつある気象のメカニズムと、ローカルな気象の特徴を生み出すメカニズムとが、うまく繋がって理解できるように、専門家から情報を提供していただけるとありがたいなあと思います。

【追記2】■今回のようにシベリアから冷たい風が流れ込み、まとまった雪が降ったとき、気になるのは琵琶湖の全層循環(琵琶湖の深呼吸)です。今のところ、今年の冬の全層循環に関する情報を確認していません。

雪の比良、韓国出張の準備。

■昨日は、朝から雪に埋もれてしまった植物を救出作業を行いました。植物の細胞が大丈夫ならば、うまく生き返ってくれるかも…です。ダメでも仕方ありませんね。道の雪かきもした後は、少し近所の様子を車で走って確認してきました。バスが通るような大きな道は、雪もほとんど解けて問題はないようでしたが、住宅街の中の細い道には、まだまだ雪が残っていました。写真は近くの公園から。空も青く比良山系が美しく見えました。

■ 今日は天候の様子を気にしながら、瀬田キャンパスに向かいました。スマホから確認した情報では、また山科あたりで何かあったようで遅れ気味のようでしたが、なんとか無事にキャンパスに到着できました。

■来月、韓国の建国大学で開催される”Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry”に参加し、社会学部で取組んできた地域連携型の教育プログラム・プロジェクトである「地域エンパワねっと」(社会共生実習)について、昨年この実習を履修していた3回生の学生Yくんと共に招待され、報告をおこなう予定になっています。もちろん、私は林学の専門家ではありませんが、地域連携の中で教育に取り組んできた経験から、何か韓国の皆さんのヒントになるようなことがお話しできればと思っています。Yくんは、今回が初めての海外旅行になります。初めての海外旅行で、自分が大学で取り組んできた実習とその成果について報告を行うことになります。良い経験になったらいいなと思っています。今日は、11時頃からYくんにフォーラムの内容やその背景について説明し、様々な書類や資料をプリントアウトして渡し、その後は、Yくんの報告の内容(パワーポイントを使います)についてアドバイスを行いました。きちんと準備をしてくれています。

■また、いつからか知らないのですが、現在、渡韓するためには、ネットであらかじめ「K-ETA」(韓国電子渡航認証)というのも申請しなければならなくなっていました。この申請のやり方を事前に勉強したYくんからいろいろ教えてもらいながら、作業を進めていきました。ところが、ところが…。単純な申請作業なのですが、なかなか申請のSTEPを次に進めていくことができませんでした。たくさんの方達による申請が集中してたのか、他にも事情があるのか、何度もやり直さねばなりませんでした。天候のことも心配になり、途中で作業を中断して、別の仕事も処理しながら、16時頃に帰宅することにしました。

■湖西線は強風で近江舞子までしか運行されていませんでした。しかも、たまたま私が乗った電車が最終でした。びっくりです。堅田まではまだ電車があるようでしたが、なかなか厳しい状況でした。満員電車に乗って自宅まで戻り、再び「K-ETA(韓国電子渡航認証)」を再開。一応、「K-ETA Application Complete」というメールが届いたので、なんとか申請はできたようです。疲れました。