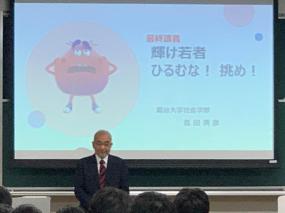

高田満彦先生の最終講義

■このブログは1人の大学教員の「公開日記」のような感じです。いや、感じじゃないな、ほんまに「公開日記」ですね。「後悔日記」になるかもしれませんけれど。それはともかく、自分の身に起こったことをできる限り、ブログとして残そうとしています。もう11年目ですね。何事も長続きしないのですが、これだけは続いています。ところがです、「公開日記」とはいいながら、多忙なことからアップできていないことがあります。とりあえず、韓国出張の続きですかね。それから、韓国に出張する前の岐阜県の羽島市での講演のことでしょうか。もう少し時間がかかりそうです。今日は、今日あった大切な出来事を先に投稿することにします。

■今日は、社会学部で勤務されてきた髙田満彦先生の最終講義[/url]が行われました。先生は、公立小中学校での教員、大津市滋賀県庁での指導主事を経て、2017年4月からは龍谷大学社会学部教授として教職課程で教員を目指す学生の皆さんのご指導を、さらには私も担当している「社会共生実習」でも学生の皆さんをご指導いただきました。今日の最終講義のタイトルは「輝け若者 ひるむな!挑め!」です。教室は、(おそらく)教職を目指す学生さんでいっぱいです。

■先生は、地元のコミュニティで、「エイブラハム林間学校」という活動をされています。具体的な中身についてはよくわからないのですが、夏休みにコミュニティの子どもたちとの遊びも含めて様々な活動をされているようです。先生が、子どもたちに「林間学校知ってるか?」聞いたところ、「知ってるで、リンカーンやろ、アメリカの人」という反応があり、これは面白いなあということで、地元での林間学校の頭にエイブラハムをつけたのだそうです。面白いですよね、ほんまに。

大学生協の電子組合員証

■ これまでは、職員証が組合員証でもあり、そこに現金をチャージできました。ところが新年になり、組合員証はカードからスマホのアプリ、電子組合員証になりました。こういう変化に対応できないと生きていけないので、気持ち的には「面倒臭いな〜、嫌だな〜」と思いつつ、戸惑いながらもなんとかアプリに移行することができました。カードに残っていたチャージした現金も無事、電子組合員証の方に移行できました。アプリの登録をしている途中、何度も、確認コードを要求してきました。おそらくセキュリティーを厳密にしているんでしょうね。

■ これまでは、職員証が組合員証でもあり、そこに現金をチャージできました。ところが新年になり、組合員証はカードからスマホのアプリ、電子組合員証になりました。こういう変化に対応できないと生きていけないので、気持ち的には「面倒臭いな〜、嫌だな〜」と思いつつ、戸惑いながらもなんとかアプリに移行することができました。カードに残っていたチャージした現金も無事、電子組合員証の方に移行できました。アプリの登録をしている途中、何度も、確認コードを要求してきました。おそらくセキュリティーを厳密にしているんでしょうね。

■このアプリを導入することで、理屈としては食堂や売店でのレジの通過がよりスムースになるのだと思いますが、それぞれの皆さんがこの大学生協のアプリをインストールしてもその使い方に慣れないとスムースにはなりません。私自身もそうでしたが、慣れていない人たちは、レジ担当の職員さんたちに使い方を教えてもらっていました。知り合いの生協職員の方からは、年末年始は対応が大変だったとのお話を伺いました。また、アプリに登録することで、従来の職員証も使用できるとのお話も伺いました。こういうアプリに登録することで、生協としても組合員管理の業務が大幅に合理化されるのでしょうね。こうやって人件費が節約できた分が、価格に反映していくといいなあと思います。

■右のアプリの画面のお金のところ、「4,154円」になっています。私がチャージしている電子マネーの金額です。ホーム画面から「決済」をタッチすると、この画面にきます。レジに並んだ時に、この「4,154円」の画面を出しておいて、自分の番になった時にこの「4,154円」をタッチするとバーコードの画面が現れます。そこをレジにあるバーコードリーダーに向けると買った物の価格だけ電子マネーが減っていくわけです。まあ、わかりますよね。単純なんですけど、これを知らずにレジに並ぶと、大渋滞になってしまうわけです。使い始めたら、便利かもしれません。私のような年寄りは、こういった新しい技術に慣れるのに時間がかかってしまいますが。

樹心館と夕焼けの風景が心に沁みました。

■少し前のことになりますが、期限が切れたパスポートの更新を済ませました。来月、韓国のソウルにある建国大学で開催される「『Professional Manpower Training Project for Social Economy in Forestry and Landscape Architecture』 Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry」に参加する予定です。韓国山林庁と韓国林業振興公社が後援し、建国大学で産学連携を推進する教員の皆さんたちが主催されます。私自身は林業の専門家ではありませんが、地域連携型教育プログラムに長年にわたって関わってきたことから、このフォーラムをリードされている金才賢先生から、今回このフォーラムにご招待いただきました。金先生とは地域づくりの活動をテーマに10年ほど前から交流をしてきました。ちなみに、私がこのフォーラムで依頼されているテーマは「Community-linked education programs at Department of Social Sciences at Ryukoku University」です。私の経験が、韓国の林業関係者の皆さんのお役に立てることになると良いなと思っています。

■パスポートを更新した後は、瀬田キャンパスに移動しました。昼食後は、近々開催される会議の打ち合わせでした。いろいろ難しい問題が積み重なっているのですが、なんとか解決して(緩和して)前に進んでいかなければなりません。会議の打ち合わせが終わった後は、生保の職員さんがやってこられて毎年恒例の契約内容の確認をしました。契約内容の確認だけで良いわけですが、いつもいろいろ世間話もさせてもらっています。息子と同い年の方で、お若い方です。個人的なことも報告してくださいました。昨年、ご結婚されたのだそうです。おめでとうございます。中学・高校時代は吹奏楽部でクラリネットを吹いておられたそうです。ひとつ前にに気の重い話が続きましたが、おめでたいお話を伺って心が軽くなりました。嬉しかったです。そのあとは、評議会です。現在、部長の仕事をしている関係で、評議会にも陪席することになっているのです。後期は、この評議会と留学生別科の講義が重なっていたことから、資料を読むだけだったのですが、授業が終了したことから、きちんと陪席できるようになりました。評議会の後は、教務課に書類を提出して、この日の仕事が終わりました。写真は、その時に撮ったものです。建物は樹心館です。樹心館と夕焼けの風景が心に沁みました。

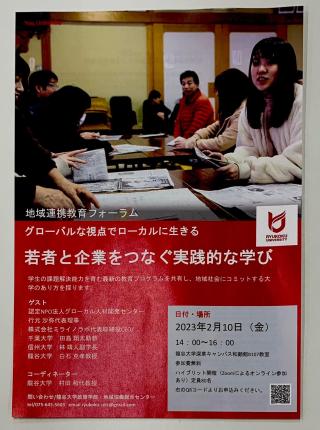

■話は変わりますが、このようなチラシを受け取りました。写真は、政策学部の取り組みです。これは個人的な見解ですが、頑張っておられると思います。今回のフォーラムは、学生の皆さんの、個々のキャリア形成をどのように支援していくのか、ということに関連しているのかなと推察しています。

■話は変わりますが、このようなチラシを受け取りました。写真は、政策学部の取り組みです。これは個人的な見解ですが、頑張っておられると思います。今回のフォーラムは、学生の皆さんの、個々のキャリア形成をどのように支援していくのか、ということに関連しているのかなと推察しています。

■社会学部は、2025年度に大学本部のある深草キャンパスに移転します。学部の学科構成もカリキュラムも大きく変化します。移転後に入学してきた学生の皆さんは、新しいカリキュラムで教育を受けることになります。であれば、新しいカリキュラムの「柱となる考え方」を、もっと深く議論をして情報発信していかねばなりません。学生さんたちを、狭い専門分野に囲い込むような古いカリキュラム(教員が学生時代に受けたようなカリキュラム)から、「学習者本位」を前提に学生の皆さんの「自ら学びたい」という思いを支援するカリキュラムへ。そのようなことを伝えるために、政策学部のような教育フォーラムがうちの学部でも、近い将来、開催する必要が出てくるのではないかと思っています。

■これも個人的な見解ですが、そのためには、FD等の教員間での議論を積み重ね、新・社会学部の「魅力(売り)」はどこにあるのかを、わかりやすい形にして高校関係者・受験生・保護者・社会にアピールする必要があるのではと考えています。アピールのために教育フォーラムを開催することも必要でしょう。学部や大学の中に閉じた形ではなく、この政策学部の「地域連携教育フォーラム」のように、企業目線からの意見にもしっかり耳を傾けることが必要な時代になっていると私も思います。

「2030年の大学入試」という記事

■「2030年の大学入試」というタイトルで、ダイヤモンドオンラインで短期連載をしています。大学関係者にはランキングとかも含めて、この手の記事には反発があったりするのですが、まあ読んでみて損はないかなと思います。煽られることなく(また単純に反応するのでもなく)、自分のいる「現場の課題」と関連づけながら、読んでみるのも悪くはないと思います。

これからの中学受験生が直面する「2030年の大学入試」の見取り図 2030年の大学入試(1)

「学ばない生徒と学べない学生」の危惧に揺れる教育現場 2030年の大学入試(2)

偏差値「無力化」時代の志望大学の選び方とは 2030年の大学入試(3)

構造変化と機能分化が鮮明となる「2030年の大学」2030年の大学入試(4)

実現するか「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」

■今週の木曜日に、野洲市の須原に出かけました。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について、野洲市須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている堀さんや、龍谷大学RECの熊谷さんとご相談をさせていただきました。そのご相談から派生して、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」のというアイデアとして出てきました。

■「鉄は熱いうちに打て」というわけで、さっそく知り合いの皆さんに相談をさていただくことにしました。いつもお世話になっている方を介して、某ホテルの幹部社員さんとお話しをさせていただくことができました。民間の力で世界農業遺産認定を盛り上げていこうという趣旨を前向きにご理解くださり、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」の開催にもお力をお貸しいただけることになりました。また、ホテルとしてもご参加いただけることになりました。

■前にも書いたことの繰り返しになりますが、いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんな夢が実現できます。本当に、人とのつながりは財産です。大切だと思います。昔、タレントのタモリさんがお昼にやっていた番組の有名なフレーズを拝借すれば、「友達の友達はみな友達だ、琵琶湖の周りに広げよう世界農業遺産の輪」という感じになりますかね。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」、来年の春にはまずは第一弾を実現させたいと思っています。

留学生別科の授業で

■木曜日は留学生の授業を担当しています。留学生とはいっても、これから入学試験を受けて合格し、本格的に勉強する前の人たちです。国籍も日本語の能力もまちまち、教える側としては苦労が多いです。もちろん、学ぶ側も同じように感じておられるかもしれませんね。日本語の習熟度別のクラスというわけにはいかないのでしょうね。

■受講生は20人に満たない人数ですが、その中に、一人だけ受講態度が全然違う人がいます。大変真剣です。授業の内容にも強い関心を持ってくれています。たまたま、昨日、授業が終わった後に私のところにやってきて質問をされました。その延長でお話をしました。どういう事情なのかわからないけれど、母国の中国の大学を卒業し、15年ほどコーヒーを扱う企業に勤務されてからの留学です。なるほど大人…だから受講態度が違うんですね。まあ、他の学生さんたちが不真面目というわけでもないんですが、その方だけ、授業に対する集中度が違うような気がするのです。

■その方が勤務されていたのは、雲南省でコーヒー栽培をされている少数民族の農家を支援する社会的企業のようです。留学が終わったらまたその企業に戻られるのだそうです。龍谷大学の卒業生の中に、タイの少数民族のコーヒーを扱うフェアトレードの会社を起業した人たちがいることを伝えました。なにか交流が生まれたら嬉しいなと思いました。

センパイプロジェクト

■今日は深草キャンパスで、4限に留学生対象の「日本の社会と文化B」の授業を行いました。授業が終わって「さあて帰ろうか」と思ってある大教室の前を通りかかると、大教室の中が何か盛り上がっていました。受付には、知り合いの女性職員さんがおられました。ちょっと立ち話をしていると、「ここに名前を書いてくださいね」と笑顔で言われるのです(マスクされてましたけど)。まあ、そうなると入らざるを得ませんね。

■中で行われていたのは、「おしえて!センパイ プロジェクトNo.1 ひと足はやい除夜の鐘⁈龍大生の”○▲□”を吹き飛ばす108分」というイベントでした。龍谷大学出身の企業経営者の方が3人ゲストとしてお越しになっていました。

・アシックスジャパン株式会社代表取締役社長の小林淳二さん(1990年経済学部卒)。

・株式会社グリップインターナショナル代表取締役社長の桑田隆晴さん(1981年経済学部卒)。

・株式会社アミューズ代表取締役社長の中西正樹さん(1998年文学部卒)。

■このような企画です。社長さんたちから、偏差値の序列の中に自らを同化させて萎縮してしまう傾向を持つ龍大生に対して、龍谷大学で学び様々な経験をすることのポジティブな意味を見出せるように応援していただけました。素敵なメッセージをたくさんいただくことができました。ひとつだけ挙げるとすると、アミューズの中西社長のお話かな。「全ての人がそれぞれに個性を持っている。どんな人にも個性がある。その個性が、人との出会いの中で磨かれる。それが才能になる」。素敵ですね。おそらく、ご自身のご経験の基づいて語っておられたのでしょうね。

みなさんは、「コロナ禍」「不本意入学」「レベチ」「ガチャ」など、さまざまな理由であきらめていないだろうか?あるいは、自分に負のレッテルを貼っていないだろうか?

Withコロナで制限も緩和されつつある中、気持ちを切り替え、あらためて自分のポテンシャルを信じて、龍大生だからこそできることをやってみないか!

そんな龍大生を応援したいと、本学の卒業生で各業界で活躍する経営者・起業家のセンパイが龍谷大学に集結し、パネルディスカッション形式でみなさんの想いにお応えいただきます。

■たまたま職員さんに誘われて参加させていただきましたが、とっても内容のあるイベントでした。私は、深草キャンバスの会場で参加しましたが、瀬田キャンパスにも会場があって、「同時中継」というのでしょうか、キャンパスは離れていても一体感がありました。驚いたのは、私が会場に入ったときに話をした副学長の深尾先生が、イベントが終わる時には瀬田キャンパスから閉会の挨拶をされていたことです。そのようにして、「キャンパスは離れていても、みんな龍谷大学の仲間なんだ」という一体感を強調されていたのかしれません。

世界農業遺産・魚のゆりかご水田・大人の体験学習

■木曜日は、午後から留学生の授業なのですが、今日は午前中に野洲(滋賀県野洲市)に行きました。野洲市の須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている「せせらぎの郷 須原」の堀 彰男さん、龍谷大学RECの熊谷 睦史さんと一緒に、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について相談しました。最後の「味わう」は、お米はもちろんですが、魚のゆりかご水田米から醸した日本酒もです。

■地域社会(農家)と、地域の大学(龍谷大学)と、地域のNPO(特定非営利活動法人「琵琶故知新」)が連携して、「琵琶湖システム」を盛り上げていく企画です。将来は、野洲川中上流の皆さんとも繋がっていきたいです。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」は流域単位で、流域ごとに、それぞれの流域固有の価値を再認識し、磨いて、経済的にもプラスになるように連携していくと素敵だと思っています。最後の経済的…というところが大切だと思っています。

■今日はいろいろ相談をしていて、派生的な企画も生まれてきました。そのうちにホテルの関係者にも相談にあがりたいとおもいます。これも世界農業遺産がらみの企画です。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」みたいな感じかな。このような話をしている時が、一番楽しいな(^^;;。いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんなことが実現できます。人とのつながり、財産ですね。大切だと思います。それぞれの専門性のコラボレーションから素敵なハーモニーを奏でられるかな。

■というわけで、舞い上がりすぎて、大切なものが入っているショルダーバッグを写真の喫茶店(コメダ珈琲)に忘れてしまいました。野洲駅まで戻って気がついたので、喫茶店までジョギング。ひさしぶりに、ジョギングしました。気をつけないといけません。

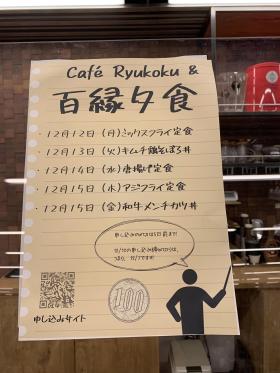

Cafe Ryukoku &で中井久夫を読む。

■昨日、木曜日は留学生の授業の日でした。毎回、悶々としながら授業をしています。でも元気に授業をやっています。日本語のレベルがまちまちの留学生の授業はなかなか難しいですね~。

■授業の後は「Cafe Ryukoku &」で一服。深草キャンパス内のカフェですが、ほぼ毎週、授業の後にビールを飲みにいって「常連になる努力」をしています。日本酒「北船路」(大津・平井商店)を置いてもらわないと…と頑張っています。でも、いまのところカフェにおいてあるのはビールだけです。

■昨日のビールのお供は、退職された原田達先生にお薦めいただいた精神科医・中井久夫さんの文庫『精神科医がものを書くとき』です。この日は、「百縁夕食」が開催されていました。たくさんの学生が夕食をとりにきていました。「百縁夕食」、こんな企画です。

煩悩とクリエイティビティ

■龍谷大学の同窓会組織は、「校友会」と言います。その校友会が興味深い活動をされています。龍大の同窓会らしい取り組みだと思います。「煩悩とクリエイティビティ」というポッドキャストを使って情報発信をされているのです。ポッドキャストとは、インターネット上で音声や動画のデータファイルを公開する技術です。この「煩悩とクリエイティビティ」では、ゲストをお招きして、煩悩をキーワードについて語り合う…そのような感じの内容になっています。以下は、公式サイトに掲載されている説明です。

私たちの『小さな煩悩』を社会のための『大きな煩悩』へ。

「煩悩とクリエイティビティ」は、龍谷大学校友会が運営するリサーチユニット。 誰しもが抱える「煩悩」をキーワードに、大学の建学の精神である仏教の思想を生活者の視点から見つめなおし、これからの倫理や創造性について探求していきます。

2022年度は2種類の番組を配信。●「ほどける仏教」

日々の暮らしのなかにある「小さな仏教」を発見し、見つめなおそうとする番組。長い歴史をもった仏教の思想の一端に触れることで、いまここを生きる私たちと仏教の関係をやさしくほどいてみたいと思います。●「まみれる煩悩」

煩悩とクリエイティビティ研究員がゲストと共に、人間誰もが抱えるモヤモヤや煩悩にまみれながら語りあう番組。

「煩悩」にまつわる具体的なエピソードをもとに、煩悩と共に生きていくことについて考えます。

■みなさんも、ぜひお聞きください。こういったポッドキャストって、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」でも使えるなと思っています。やってみようかな…。