夏期休暇の課題・卒論までのスケジュール・来室

▪️夏期休暇が近づいてきました。ということで、水曜4限の「社会学演習IA」では、夏休みの期間に卒業論文の執筆に資する書籍を2冊選んで、その書評を書いてもらうことになっています。丁寧にノートを取りながら精読して、要約を作成し、その要約をもとに書評を書いてもらいます。書評の書き方を説明した資料も配布してあります。今日は、選んだ2冊の書籍を、ひとりひとり発表してもらいました。すでに、具体的なテーマやフィールドまでだいたい決まっている人もいましたが、多くのみなさんは、まだぼやっとテーマが決まった段階でしょうか。私が指導しているゼミですので、私の研究関心に近いてテーマの人が多いわけですが、J-POPの歌詞分析や、K-POPのファン行動の分析をしたいという人まで様々です。

▪️また、卒論を提出して卒業するまでのスケジュールも確認しました。あくまで目安ですけども。期間は、2025年の4月から2027年の1月まで、各自の卒論に向けての研究と、ゼミでの発表や討論、それから各自の就職活動についても書き込めるようにして、それを表で一覧できるようにしたものです。全員で22名。きちんと「完走」してほしいです。私が卒論を指導する最後の学生になりますしね。

▪️夕方、研究室で仕事をしていると、農学部の 古本 強さんが研究室にやってこられました。古本さんは、農学部の開学準備をする段階、農学系学部設置委員会や農学部設置委員会の頃からお付き合いいただいています。素敵な先生です。ということで、記念撮影。古本さんは少林寺拳法部の部長さんをされています。コロナ禍で部員が激減した時からご自身も少林寺拳法を習い始め、部の再興にご努力されてきました。現在は2段なんですって。すごいですね。今日は、深草の体育館で練習がある日で、私の研究室は体育館に隣接しているものですから、ついでに立ち寄ってくださったのです。それから、それから。古本さんは、学生さんたちと一緒に「養蜂」の活動もされています(本業は、植物の光合成のメカニズムの研究だったと思いますが)。ということで、古本さんとは、大津の街中で、ハチミツを使ったサイエンスカフェのようなイベントを開催する予定です。秋になるかな。楽しみです。

【ハイライト】日本 vs. ウェールズ|リポビタンDチャレンジカップ2025 ラグビー日本代表強化試合(7月5日)

▪️ラグビーファンはさぞや喜ばれていることでしょう。ネットのニュースでは、「ウェールズ撃破はエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ(HC)が前回ジャパンを率いた2013年6月15日(23―8)以来12年ぶりで、通算対戦成績は2勝13敗。ウェールズは23年10月7日のW杯フランス大会ジョージア戦以来、テストマッチ18連敗となった」と報じています。

▪️YouTubeでもハイライトシーンの動画がアップされていました。

近江八幡市教育委員会の点検・評価委員と眼科検診

▪️今日は、近江八幡市教育委員会の「第1回点検・評価委員会」が開催されました。昨年に引き続き、2年目になります。今年度も委員長をお引き受けすることになりました。私は、こういった政策評価の専門家でもなんでもないのですが、頑張って委員の皆様と一緒に良い「仕事」ができればと思っています。第2回目は、7月28日になります。以下は、昨年度の点検・評価報告書です。

▪️点検・評価委員会は午前中に開催されました。いったん帰宅し、夕方から眼科で定期検査を受けました。加齢に伴い黄斑上膜が発生しているらしく、今のところ特に症状は出ていませんが、様子をみようということになり定期的に検査を受けています。気休めかもしれませんが、紫外線を99%カットするというオーバーサングラスもかけています。白内障のことも心配ですしね。同年齢の方達の中には、すでに手術をされている方もおられます。

▪️診察の結果ですが、特に異常はなく、引き続き定期的に検査を受けることになりました。今日の医師は、「次の検査は、半年先でも構いませんよ」とのことでしたが、今まで通り、4ヶ月後にお願いすることにしました。

龍谷大学吹奏楽部SUMMER COCERT 2025

410,000アクセス感謝!!

▪️本日の夕方、アクセスカウンターが「410,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。「400,000」を超えたのは今年の5月3日ですから、62日かかりました。予想よりも、少し早く「410,000」に到達しました。

▪️アクセス数が10,000増えるたびに毎度毎度書いていますが、たまに社会学っぽいこと、環境っぽいことも書いてはいても、基本は身辺雑記でしかありません。人生の日々の記録です。ライフログ。また、facebookへの投稿とほぼ同じ内容です。ただ、一人の大学教員の日々の出来事や気になったことを書いているだけです。役に立つ情報はほとんどありません。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。これまたいつもと同じような感謝のご挨拶になりますが、ご容赦ください

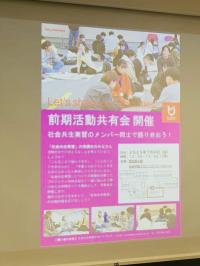

社会共生実習「前期活動共有会」

▪️金曜日3限は「社会共生実習」。いつもはプロジェクトごとに分かれて活動をしています。私の場合は、「地域エンパワねっと・大津中央」になります。でも今日は、活動共有会ということで、すべてのプロジェクトの学生さんたちが「聞思館」4階のプロジェクトワークルームに集まりました。できるだけ、いつもの同じプロジェクトのメンバーではない学生さんとグループを作り、そこでワークに取り組んでもらいました。ということで、ほとんどが初対面同士だったわけですが、すぐに打ち解けて楽しくワークに取り組まれていました。

▪️金曜日3限は「社会共生実習」。いつもはプロジェクトごとに分かれて活動をしています。私の場合は、「地域エンパワねっと・大津中央」になります。でも今日は、活動共有会ということで、すべてのプロジェクトの学生さんたちが「聞思館」4階のプロジェクトワークルームに集まりました。できるだけ、いつもの同じプロジェクトのメンバーではない学生さんとグループを作り、そこでワークに取り組んでもらいました。ということで、ほとんどが初対面同士だったわけですが、すぐに打ち解けて楽しくワークに取り組まれていました。

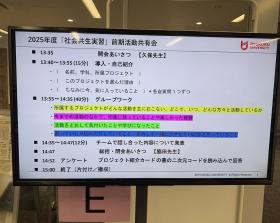

▪️グループワークでは、前期の活動を振り返ってもらいました。以下の4点に関して、それぞれ黄色、ピンク、緑、青のポストイットカードに書いてもらい、お互いに語り合いながら、マーカーで4つに区分した模造紙に貼り付けていきました。

①「所属するプロジェクトがどんな活動を主に行い、どこで、いつ、どんな方々と活動しているか」(黄色)

②「今までの活動のなかで、印書に残っていることや楽しかった経験」(ピンク)

③「活動を通して気付いたことや学びになったこと」(緑)

④「困ったり悩んだりしていること、協力して一緒にできたらいいなと思っていること」(青)

▪️こういうグループワークは、学生さんたちが「社会共生実習」という実習を履修していることに一体感を感じる機会になるだけでなく、他のプロジェクトの話を聞きながら、同時に、自分たちのプロジェクトのことを振り返る機会にもなります。そして「社会共生実習」という実習がカリキュラムの中にきちんと位置付けられていることの意味を、自分自身の学びや成長を通して実感することになります。

ナカマチ商店街の「ナカマチスタジオ」

▪️昨日は午前中の「地域再生の社会学」の授業を終えて、昼からは、大津市中心市街地にあるナママチ商店街にでかけました。丸屋町・菱屋町・長等の3つの商店街をあわせてナカマチ商店街といいます。今回この商店街を訪れた目的は、市役所職員で、大津市のブランディングや商店街の振興に取り組んでおられる栗山雅司さんに、現在の商店街振興の取り組みに関してお話をお聞かせいただくことにありました。長いアーケードの下で、様々なまちづくりの活動が行われていることを、それなりには知っていましたが、詳しくはわかっていませんでした。昨日は丁寧に「刺激的なお話」を栗山さんから伺うことができました。

▪️1段目の写真は、そのような活動の拠点であるナカマチスタジオです。入り口の向かって左がスタジオです(2段目左)。ここから、商店街のさまざまな情報が発信されていきます。このスタジオから商店街や中心市街地に関係する様々な情報がインターネットTVを通して発信されていきます。中心になって運営されているのは、フリーランスのラジオパーソナリティとして活躍されている井上麻子さんです。

▪️上はYouTubeに投稿された「ナカマチ商店街TV #5」です。4人の商店主のみなさんの話し合いのような雰囲気です。けっこう、本音でお話されていますね。商店街の現状がよく伝わってきます。後半は、タニムメ水産の社長さんがゲストです。琵琶湖の淡水魚を商っておられます。昔話も含めて興味深かったです。

▪️入り口の右側は、「一箱本棚」(2段目右)。無人販売の本屋さんです。一箱ずつレンタルで貸し出されます。その中に、自分が売りたい本を置くわけです。本の裏表紙には付箋が貼り付けてあって、そこに価格が書いてあります。その金額を横に置かれた料金箱に入れて購入するのです。無人の野菜販売所は見たことがありますが、本については初めてです。いろいろチャレンジされていますね。その奥ですが、井上麻子さんが運営されているカフェになります。「Oi Coffee」です(3段目左)。井上さんはラジオパーソナリティのお仕事もありますし、いつも営業されているわけではありませんが、こういったカフェが人のつながりを生み出していくのではないかと思っています。2階には、会議ができるスペースもありました。

▪️そうそう、井上さんから、このカフェで定期的にスイーツの担当をしてくれる学生さんはいませんかというお尋ねがありました。もちろん、アルバイトです。農学部の食品栄養学科にそういう学生さんおられますかね。もちろん社会学部でも良いのですが。ちょっと、尋ねてみようと思います。私からは、養蜂をしてハチミツに詳しい教員がいますよと伝えておきました。専門は養蜂ではなく、トウモロコシの遺伝子の研究をされているわけですが、地域連携としてハチミツに情熱を注いでおられます。コーヒーとハチミツは相性がいいですからね。こちらも、ちょっと相談してみよう思います。

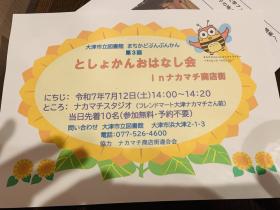

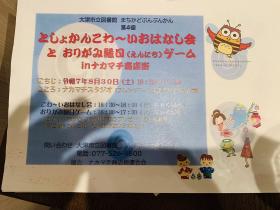

▪️今日は、このカフェで栗山さんからお話を伺いました。すごく熱い情熱を持って仕事に取り組まれていることがひしひしと伝わってきました。素晴らしい。いろいろ進めておられる企画のチラシもいただきました。例えば、「としょかんおはなし会」と「としょかんこわ〜いおはなしか会と折り紙縁日ゲーム」。市立図書館と商店街のコラボ事業です。中心市街地に暮らす若い家族の皆さんに、もっと図書館のことを知ってもらいたい。同じく、若い家族の皆さんに、商店街にやってきていただきたい。そういう両者の思いが繋がったようです。図書館の皆さん、頑張っておられます。攻めておられますね。素敵です。

▪️私が担当している社会共生実習「地域エンパワねっと」でも、もう卒業した学生さんたちですが、「みんなで作る絵本館」というイベントを町家で開催していました。私、前期高齢者のおじいさんですが、絵本に関心があり、学生さんたちの活動を指導しながら、こういった活動を自分でもできたらいいな、すでにある活動に参加できたらと思っていました。近い将来、この中心市街地でできるかも…という気持ちになりました。

京都駅前の「へんこつ」

▪️大学院の授業が終わった後、時間的に遅かったこともあり、昨日は外で夕食を済ませようと、京都駅前にある「へんこつ」へ。

▪️いつもならば、20分ほどでサラッと飲食して帰ります。ちょっと食べてちょっと呑んで帰るサラリーマンのためのお店なのです。でも昨晩は自宅に夕食がなかったので、ゆっくりお店で過ごしました。しかも、店主さんにじっくりお話をお聞かせいただきました。たまたま、今日はお客さんがとても少ない日だったので、そういうことができました。

▪️店主さんから講義していただいた感じでした。店主さんがお生まれになる前の、ご家族のお話。京都駅前店で飲食店を開店されたお話。「へ〜‼︎」と驚きました。それぞれのご家族には歴史があります。その歴史の中で、このお店が誕生しました。お店の歴史、来年で80年になるのだそうです。戦後の混乱の時期に開業されたわけです。今、お店は京都タワーの横のビルの1階にありますが、以前は、もう少し東の場所(路地)にあったようです。料理は、八丁味噌で煮込んだオデンです。オデンとはいっても、その中心は、牛のテールと筋です。そこに、オデンのネタを一緒に煮込んでいます。八丁味噌で煮込むようになったのは、東本願寺に勤務されていた僧侶の方が、名古屋の方のご出身で、その人が八丁味噌を入れたら美味しいのではと提案されたことから、現在のような大鍋で煮込むスタイルになっていったようです。龍谷大学の教職員の皆さんも、ずいぶんお世話になった、あるいは、現在進行形でお世話になっているようです。ありがとうございます。私も、お世話になって22年になります。今日はじっくりお話を伺ったので、名刺ももらっていただきました。

自宅で仕事のあと「利やん」へ

▪️昨日は夕方まで自宅でしっかり仕事をしていました。やり残している仕事もありますが、とりあえず頑張ったので、夕方から大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へでかけました。今日は社会共生実習「地域エンパワねっと」でお世話になっている雨森鼎さんと安孫子邦夫さんと、お2人との呑み会を約束していたからです。

▪️雨森さん安孫子さんとは、年に何回か「利やん」でご一緒しています。だいたい、雨森さんが声をかけてくださいます。昨晩も、いつものように、いろいろお話ができましたが、昨日は、それぞれのライフヒストリーを語り合うような感じでした。私も、それなりにライフヒストリーを語れる年齢になりました。私は67歳ですが、一昔前(平均寿命が短い頃)だと、民俗学での聞き取り調査でいう「古老」の類に突入しているのかもしれません。それはともかく、ご縁のある方達のライフヒストリーをお互いに聞き合えるような集まりがあったらいいね〜という話にもなりました。お2人は私よりも一回り以上年上、後期高齢者です。そして、人生の大先輩です。よく存じあげているお2人のお話でも、昨晩は、びっくりするようなことがたくさんありました。やはり、戦争という出来事が、大きく影響を及ぼしているように思いました。