大津市大石龍門の「ふるさと絵図」(心象絵図)

■昨日、大津市大石龍門を訪問しました。和菓子の「叶 匠壽庵」さんと龍門の自治会とで取り組む「ふるさと絵図」(心象絵図)の村づくり活動を見学させていただきました。私のゼミの学生たちも(3回生)、この「ふるさと絵図」づくりに参加させていただくことになっています。まずは、一足先に、教員である私が、見学をさせていただくことにしました。

■この日は、「ふるさと絵図」の発案者であり、家元といってもよい上田洋平さん(滋賀県立大学)、そして草津市内の複数の地域で「ふるさと絵図」を製作されてきた絵師の河崎凱三が参加されていました。おかげで、「ふるさと絵図」、実際にはどのように取り組むのか理解することができました。勉強になりました。ありがとうございました。社会学や民俗学の調査と重なりつつも、独特のものがありますね。お聞きした内容を絵にしてなければならず、形とか色とかかなり細かなところまでお聞きしなければなりません。以前、「叶 匠壽庵」さんでは、上田さが発案され「ふるさと絵図」(心象絵図)の方法のうち、五感によるアンケートを実施されており、そのことについて質問項目がたくさん用意されていたのですが、細かなことをしっかり聞いていくと、1時間半弱の時間で、わずか3つ程度の項目しか進むことができませんでした。アンケートに基づきながらも、話のやり取りは自然にあっちこっちに揺らいでいくからです。その揺らぎが、お話いただく内容をどんどん深めていくことになります。それが楽しいわけです。

■私が参加したテーブルでも、興味深いお話を拝聴しました。以下は、その一例です。結構、物々交換が行われていたことを知りました。

・草津の野菜農家が、大八車で屎尿を取りにきていた。野菜などと物々交換をしていた。

・1軒の家に必ず1頭いた牛の話。大きくなった牛は肉牛としてなった。代わりに小さな牛をもらい受け、牛の体重差で牛肉をもらった。その時だけは、すき焼きを食べた。牛は大切にされていた。牛に餌をまずあげて、人間の食事はその後だった。

・庭には卵を取るために鶏がいた。年に何回か、特別な日に鶏を潰してジュンジュン(すき焼きのような郷土料理)にした。鶏には、貝殻を割って食べさせた。それは、瀬田から自転車でやってくるシジミ売りからシジミを買っていたから。

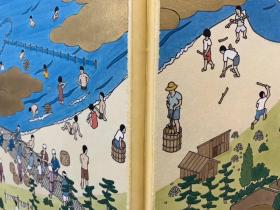

■すでに完成している他地域の「ふるさと絵図」も参考のために、会場の前に飾られていました。左が彦根市八坂、右が草津市矢倉です。左は本物。右は本物をビニールにプリントアウトしたものです。どこにでも持ち歩くことができます。少しだけ説明させていただきたいのは、左の八坂の「ふるさと絵図」の方です。上田さんにお聞きしました。八坂は、琵琶湖の湖岸にある地域です。砂浜が広がっています。以前は、そういう環境を生かしてラッキョウが生産されていました。絵図の中には、桶の上に立って作業をしている男性がいます。これはラッキョウの皮を剥いているところです。少し離れたところには、ラッキョウ畑が描かれています。よく見ると、女性が、魚を畑に撒いています。不思議ですね。さらに目を少し移すと、川で多くの人がコアユを救っています。昔は、半ドンの日は、こうやってコアユを掬うことが許されていたといいます。このコアユを畑に巻いて肥料にするのです。海で獲れるイワシやニシンは、かつて、干して生産地から全国各地に運搬されて肥料として使われていましたが、こちらはコアユですね。それも生なのかな…それとも干してかな。私は、コアユを肥料にするという話を、野洲川の上流で聞いたことがありますが、どうだったかな…。普通は乾燥させてだと思うのですが、その辺りのことを、上田さんには聞き忘れてしまいました。こういった生業の実に細かなことまで、「ふるさと絵図」には描き込まれています。大変興味深いですね。

■ところで、上田さんは、大石龍門でのご指導の後、滋賀県の一番北の地域での「ふるさと絵図」づくりをご指導されるために、再び車で移動されました。ご多用ですね〜。大石龍門は、滋賀県の南の方になります。移動だけでも大変なことです。まさに、家元です。各地から指導の依頼があるのでしょう。これからも、益々ご活躍ください。

「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業。

■今年も、龍谷大学大学院の実践真宗学科で開講されている高橋卓志先生の授業で、「モグリ院生」として聴講させていただいています。「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業です。もちろん、オンライン。しかも、今期は途中からの聴講になってしまいました。

【目的・ねらい】生きることに疲れ、孤立する人がいる。老いの到来に、喪失感を深める人がいる。病に襲われ死を実感し、立ち往生している人がいる。そしてその先に死は訪れ、悲嘆は多くの人々を巻き込む。現代社会はそのような様相を顕著に見せている。存在感が減衰した現代仏教は、そんな社会を支えられるのか? 仏教の可能性を再考・追求し、いのちと向きあう実践につなぐ。

【講義概要】

1) 現代仏教は存在感、有用感、信頼感を失ってはいないか?をいくつかの事例に基づき認識する。

2) 仏教の持つ力が発揮されていないのではないか?仏教の可能性に私たちは気づかないのではないか?を検証する。

3) 「固定観念」化された現代仏教に揺さぶりをかけることにより、現代社会における仏教の可能性が見えてくる。

4) 現代仏教を取り巻く諸問題への対応を具体的な実践活動や異分野のゲスト有識者による意見・提案を基に考える。

5) 現代社会が生み出す諸問題を把握し、仏教の可能性に基づいた寺や僧侶とのかかわり方から解決方法を見つけ出す。

たとえば…超高齢社会において変化が激しい檀家・門徒システム。大災害が頻発する昨今、いのちの危機に瀕した人々あるいは地域社会との関係。現場感覚が不足する中でシステム構築が急がれている臨床宗教師の在り方。揺らぐ葬儀への対処。寺院の公共性や公益性の軽視。寺院経営に関する人的・経済的課題など。これらを踏まえ、現代社会における寺院・僧侶の実践活動への道を模索する。オンライン授業ではあるが教官の過去の実践をもとに「現場」感覚を最大限持った授業を行っていく。

■昨年、初めて聴講させていただきました。先生が授業で提示される様々なお話や動画には、心が揺さぶられ、どうしても涙がツーっと出てしまうのです。先生の授業は「モグリ院生」が多いのが特徴です。超高齢社会・多死社会の中で、人の最期に関わる問題に取り組むジャーナリストのの方達とか、いろんな方たちが参加されています。そのようなわけで、今年もと思わないでもなかったのですが、毎年だと「なんて厚かましい…」と自分で思うところがあり、先生にお願いすることを自粛していましたた。流行だから、自粛(笑)。すると、同じく「モグリ院生」の方が私に気をつかってくださり、途中からでも聴講できるように調整してくださいました。ありがとうございました。先生も、歓迎してくださいました。ありがとうございました。

■さて、「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業。若い実践真宗学科の院生の皆さんには、なかなか大変なことだと思います。人の命や死に真正面から向き合うことは、現代社会において家族以外ではなかなかできることではない。それは、僧侶でも同じことだと思います。今の社会は、死をすぐに、あえていえば「脱臭化」してしまう社会ですから。

■私自身はどうかといえば、、12年前に父を看病のあと看取り、その後は母の生活介護をして、最期は、老健、老人ホームに入所ということになり、10年向き合い続けてきました。私が真正面から「いのち」と向き合ったのは、この両親の経験だけなのです。たった、これだけ。情けない…ような気もするですが、これだけ。父や母は、自分自身では、そのような経験をしていません。だから、自分の最期を受け入れることが大変でした。私は、その大変だった時期にずっと伴走することで、いろんなことを学んだ(ような気がする…)。ただ、これだけ…でしかないけれど。

■授業の中で、先生からコメントを求められ、次のような話をした。

私が今、望んでいることは、心の底から話を聞いてくださる「マイ坊主」に出会いたいということだ。たくさんある仏教教団の関係者からは叱られることは間違いないけれど、私は、私が生きている時から自分と向き合ってくださる僧侶、「マイ坊主」と出会いたい。できれば、そういう「マイ坊主」だけでなく、社会福祉士、司法書士、看護師、医師…そういった方たちが編み出すネットワークの中で支えていただきながら、家族(もちろん、孫も)や親しく交際してくださった友人達とのつながりの中で、自分の最期を過ごせるようにしいただきたい。自分でもそれが可能なように元気な間に動きたい。そして、多くの人たちが、そのような「マイ坊主」を中心とした皆さんの支えと、親しい人たちとの交際の中で、「自分の家で死ぬという選択」(高橋先生の著書のタイトル)を可能にするような社会であって欲しいと思います。

■高橋先生からは、「いいね〜、その『マイ坊主』。きちんと商標登録を取っておいた方が良いですよ」と半分冗談、半分本気のご意見をいただいた。そういう時代がすでに到来しているのです。あっ…もちろん、他の宗教の方達だと、坊主ではなくて、別の言葉になると思いますけれど。

「沖縄戦デジタルアーカイブ〜戦世からぬ伝言〜」、そして「流域アーカイブ」へ。

■沖縄タイムス社、渡邉英徳さんの研究室(首都大学東京→東京大学)、GIS沖縄研究室で、沖縄戦の推移を地図と時間軸で表現した「沖縄戦デジタルアーカイブ~戦世からぬ伝言」を制作されています。以下のようなものです。上の動画からもその様子を理解することができますが、実際にご覧いただければと思います。

沖縄タイムスに掲載された沖縄戦体験者の証言と、戦没者名簿から読谷村出身者の戦没地、沖縄戦時に撮影された写真を地図に重ね合わせた。地図は1945年当時の航空地図と1948年の地形図、そして現在の地図と航空写真から成る。沖縄戦時と現在とを比べながら、沖縄戦体験者と戦没者の足取りをたどり、貴重な証言を読みながら、沖縄戦の実相に触れることができる。

■渡邉英徳さんは、アメリカ軍によって広島や長崎に投下された原爆の被爆に関しても、アーカイブを制作されています。こちらもご覧いただければと思います。

ナガサキ・アーカイブ

ヒロシマ・アーカイブ

■このような仕組みを、広い意味での環境保全にも役立てることができると思っています。例えば、ある流域の皆さんに、「どのように身近な水辺環境を利用していましたか…」と、古い地図(旧版の地形図)を元にインタビューさせていただきます。その際は、上田洋平さんが発案した「心象絵図」の中にある「五感アンケート」ような、身体の奥底に眠っている体験も語っていただく必要があろうかと思います。あれば、古い写真も拝見してインタビューを行う。そのようなデータを、デジタルアーカイブにしてみたらどうなるのか…。「流域アーカイブ」ですね。博物館とも連携してできないかなあ…。そのようなことを妄想しています。いろんな人々の体験が蓄積していくことによって、そこから何かが立ち上がってくるような気がします。

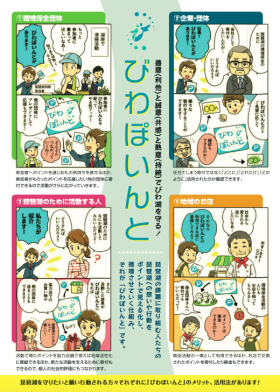

「琵琶故知新」の理事会

■金曜日の晩は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会でした。出席は、私も含めて7人。そのうち3人の方がZoomによる出席で、お1人欠席でした。この理事会、だいたい月1回のペースで開催しています。「琵琶故知新」では公式サイトも整え、環境保全活動を相互に支え合うための「びわぽいんと」の仕組みを、これから稼働できるように鍛え上げていくための活動に入る予定だったのですが、新型コロナウイルスの感染拡大の中で、活動が停滞してしまいました。どうやって前進させていくのか。この日の理事会では、お互いにアイデアを出し合いました。もっとも理事会とはいってもご覧の通り、ビールなども飲みながらリラックスして、みんなで夢を語ることを楽しんだわけです。もちろん、夢だけ語っていては前進しません。琵琶湖汽船の川戸さん(副理事長)の提案をもとに、ロードマップと役割分担を明確にすることになりました。近江ディアイの藤澤さん(事務局長)と私とで叩き台を作り、次回の理事会で意見をいただく予定です。私自身、NPOの運営は初めての経験で、いろいろ勉強になります。六十の手習…というやつでしょうか。

■こちらは「琵琶故知新」の公式サイトです。この公式サイトを開設した目的は、「びわ湖で活躍する人たちとびわ湖について情報を探している人たちをつなぎ、多くのみなさんにびわ湖の環境問題に関心をもってもらうこと」にあります。それぞれの方が、それぞれの立場から琵琶湖に関心をお持ちかと思いますが、その関心の持ち方は様々です。様々と書きましたが、言い換えれば、その多様性や多元性を活かすようなネットワークが生まれれてくると素敵だなと思っています。

■この公式サイトの「びわ湖トピックス!」では、インターネット、メディア、公共団体、ブログなど、さまざまな琵琶湖に関する情報を「びわ湖トピックス」としてこちらのコーナーでお知らせしています。琵琶湖に関する情報を探そうと思うと時間がかかってしまうことから、こちらのコーナーを見ていただければ、皆様の欲しい琵琶湖情報に出合えるかもしれません。その他にも、「びわ湖あれこれ」、「人・団体」、「食・体験」、「イベント」等で、様々な情報を提供してまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

■「びわぽいんと」については、こちらからご覧ください。

■「琵琶故知新」では、滋賀県内の環境保全団体やグループの皆様、CSRやCSV、それからSDG’sに関心をお持ちの企業の皆様、行政機関の皆様に、この「びわぽいんと」に関してご説明に上がることを予定しています。どうかよろしくお願いいたします。また、大津市の真野浜をベースビーチにして、様々な楽しみながら水辺環境の保全に取り組み、素敵なビーチにしていくための活動に取り組みたいと思っています。また、こちらのブログでもご紹介させていただく予定です。

農家と妄想を語り合う

■昨日、知り合いの農家(滋賀県外の方)から突然電話がかかってきました。電話の用件とは別に、近況についてお話くださいました。そのかなで、水田に生えてくる雑草、コナギの話になりました。コナギってご存知でしょうか。水田に生えてくるいわゆる雑草の類です。薄紫色の可愛らしい花を咲かせますが、農家にとっては敵なのです。「雑草図鑑」というサイトでは、以下のように説明されています。ここにもあるように、稲にいくはずの栄養を吸い取ってしまうし、しかも果実からはたくさんの種が飛び散るようです。これでは農家は困ります。だから除草剤を撒くわけですね。

1年草。水田1年草広葉雑草の代表的なもので、生育期間は5月~11月頃で、種子から繁殖する。 発生量が多く、しかも養分収奪力が大きい強害草である。(中略)夏に葉柄の基部に数個の青紫色の花が集って、短い房状の花穂をつくるが葉よりは高くならない。開花後、花穂は下向きとなって果実をつくる。果実のなかにはたくさんの種子が入っている。全国各地で見られる。

■ところが、電話をかけてこれた農家は無農薬・有機で米を生産されています。ご自身でコナギも含めた水田雑草を薬品を使わずに、草取り機で除草されています。大変な作業です。ところで、こちらの農家は、仲良しの方達と一緒に、「コナギを食べる集い」を開催される予定です。コナギ、食べられるんです。繊維質で硬いところもあるのですが、きちんと調理すれば食べられるようです。この「コナギを食べる集い」(正式名称はわからないですけど…)にお誘いを受けました。私も都合がつけば参加させていただこうと思っています。

■電話では、このコナギの話から、縄文時代の稲作に話が展開しました。かつては稲作は世弥生時代からと学校で習ったわけですが、現在は、縄文時代にはすでに稲作が始まっていたということが明らかになっています。その前提で、こういった水田雑草も稲と一緒に日本列島に伝わったんではないのかということになりました。今では雑草扱いですが、身近な湿地に稲と同じく食用の植物として栽培されていたのではないのか…という話になりました。もちろん、水田のように手間隙をかけて米を生産するのではなくて、「半栽培」です。自然の湿地に、放置するかのように植えて栽培するんです。縄文時代の米は、生産というよりも栽培程度なんじゃないのかと…そのような話になりました。調べてみると、少し古い記事ですが、以下のような記述があります。

「小林達雄国学院大教授(考古学)の話 縄文時代を考える上で重要な成果であり、努力に大いに敬意を表したい。縄文時代の中期や前期に、断続的にイネが入ってきたとしても不思議ではない。重要なことはイネがあったかなかったではなく、あったとしても縄文経済や食生活に影響を与えなかった点だ。農耕とは呼べず栽培という程度であり、イネは多種多様な食べ物の一つにすぎなかったのだろう。(2005.2.18 共同通信)」

■この小林達雄さんのコメントにあるように、「農耕とは呼べず栽培という程度であり、イネは多種多様な食べ物の一つにすぎなかったのだろう」というところが大切かなと思います。貝塚で捨てられた遺物を見ていくと、当時の縄文人が何を食べていたのかよくわかると思います。よく貝塚から発見されるドングリや栗などの木の実の場合も、今のような果樹栽培とは違うけど、「半栽培」に近い形で身の回りに食料を確保できるようにしていたのではないのか…電話ではそういう話にもなりました。考古学者でもない私たちが、気楽に楽しく、いろいろ妄想を膨らませて話している内容ですが、アカデミックに正確な話なのかどうかは別です。要するに、米は、コナギと同じく湿地に生える食べられる植物だったのではないのか、ということです。加えて、そのような湿地では、魚が産卵したくなるような環境に、少し手をいれて改良していたんではないか、漁具を使って魚を効率的に採取していたのではないか…とか、もう何も根拠はないのですが、ただただ妄想をお互い語り合いました。はい、楽しかったです。

【関連記事】

田んぼの雑草を食べてしまう

■この記事の中には、合鴨農法で有名な古野隆雄さんの話が出てきます。面白い!!

田んぼからは米と肉(合鴨)と魚(水路のドジョウや鯉)とデザート(畔に植えたイチジク)がいただけると言う。 ビールのつまみ(畔の枝豆)だって、得られる。唯一欠けていた野菜はコナギから。田んぼはお米だけを穫る単作の場ではない。

「逆開発~アスファルトの駅前を森に戻す」(日経ビジネス記事)

■ちょっと素敵な記事を読みました。『日経ビジネス』のネットの記事です。千葉県のローカル私鉄「小湊鐵道」に関する記事です。まず、タイトルに少し驚きました。だって、「逆開発~アスファルトの駅前を森に戻す」ですから。普通と真逆ですね。だから「逆開発」なんでしょうけど。早速、読んでみましたが、大変興味深いものでした。

■「小湊鐵道」は、房総半島の東京湾側にある千葉県市原市の五井駅から、房総半島の中程にある千葉県夷隅郡大多喜町堀切の上総中野駅までの39.1kmを走るローカル私鉄です。社名の「鐵道」、旧字体なのでまずは「おっ!」と思いますよね。こだわりを感じますね〜。走っている列車も特徴があります。電車ではありません。全線非電化、走っているのは気動車(ディーゼルカー)になります。クリーム色と柿色のツートンカラー、昭和の雰囲気満載です。かつては電化されていない地域がたくさんありました。そこではこのような気動車がたくさん走っていました。私などの年代の人たちは、おそらく懐かしく感じるのではないでしょうか。都市部の鉄道はどんどん新しくなり、機能的にも優れた列車が走ることになっているのだと思いますが、こちらの「小湊鐵道」は、そうではありません。そういう傾向とは異なる方向で経営されているのではないか、そのことが雰囲気から伝わってきますね。

■『日経ビジネス』の記事の内容を紹介することにしましょう。「小湊鉄道」の沿線、私自身は行ったことがないのですが、会社の公式サイトを拝見すると、丘陵地に里山が残る素敵な田園風景が広がっています。ところが、そのような風景を評価するような考え方は、かつては存在していませんでした。高度経済成長期には沿線が観光地化されたようですが、その頃はそのような観光施設も人気があり、人も集まったようです。しかし、その後はしだいに観光地としては寂れていきました。開発されたのに、寂れていったわけです。それは鉄道を利用する人が減っていくということを意味します。そこで、鉄道会社としてどうしたのか、動画や記事をお読みいただきたいのですが、駅の周りのアスファルトを剥がして木や花を植え、駅の周りを森林にしていくのです。「逆開発」。そもそも…というか、もともとこの地域にあった自然環境や風土の中に、鉄道を埋め戻していくということでしょうか。アスファルトを剥がして、周りの自然環境や風土と一体化していく中で、むしろそれを経営上の利点として活かしていくという発想です。鉄道と地域(地域コミュニティや自然環境)とが繋がることで、新しい価値を産み出そうとしているのです。誤解を招いてしまうかもしれませんが、「鉄道の里山資本主義」という言葉が頭に浮かんできました(藻谷浩介さんからお叱りを受けますね…すみません)。

■私は関西に住んでいますから、私鉄というと、都市と郊外を結んで、郊外に住宅地を開発し…というパターンを連想します。阪急の小林一三が生み出したビジネスモデルですね。小林一三は、私鉄経営のビジネスモデルの創造者として知られています。しかし、この「小湊鐵道」は、それとは真逆の発想になります。非常に興味深いです。

「地域と会社の間に境目を作らなければ、自然の持つエネルギーがバランスシートの資産になってくる。悪く言えば、自然を使い倒す。これは理にかなった事業活動だと思う」

4月下旬。逆開発が始まって1カ月なのに、すでに木々が成長を始めていた。まだ、全体計画から見れば、ほんの一部しか手がつけられていないが、駅前の風景は大きく変わった。鉄道でやってくる若者や家族連ればかりでなく、クルマで通りかかった人々も、様変わりした駅前に集まってくる。枕木で作られたベンチに腰掛け、緩やかに流れる時間を過ごしていた。

■このような発想は、現在の社長の祖父にあたる先代の社長の影響があると記事には書いてありました。先代の社長は画家でもあり、沿線の里山の風景を絵画としてたくさん残した人でした。しかも、昔の駅舎を丁寧にいつまで使い続けることを命じた人です。その辺りのことは、記事の方をお読みいただきたいと思います。記事の最後では、こういう書かれていました。

「開発という字は『かいほつ』という禅の言葉で、自分を気付かせることを言う」。養老渓谷駅に近い宝林寺住職の千葉公慈は、人と人が交錯することで、互いに自分の潜在力に気づくという。地域社会も、来訪者が来ることで、その地が秘めている能力や可能性を発見し、伸ばすことができる。

■その通りだと思います。「反開発」(はん・かいはつ)と言っても、実践していることは仏教でいう「開発」(かいほつ)だったのですね。他者の中に自己には無いものを見出していく=お互いの潜在力に気が付くこと、それが本来地域が持っている可能性を引き出していくわけです。かつて「内発的発展」ということがよく言われましたが、この「反開発」=「開発(かいほつ)」は、どこかでつながっているように思います。

女優 原田美枝子が、制作・撮影・編集・監督- 母のために作り上げた短編ドキュメンタリー『女優 原田ヒサ子』予告

女優・原田美枝子が、自ら制作・撮影・編集・監督を手掛け、母のために作り上げた短編ドキュメンタリー『女優 原田ヒサ子』。認知症が進み、まるで我が事のように娘の人生を語りだした、女優・原田美枝子の母、ヒサ子。認知症の人は、自分が一番輝いていた時代に戻ることが多いけれど、自分以外の人の記憶を語るということは珍しいという。

15の時に映画でデビューして以来、女優の仕事を続けてきた原田美枝子。子供の面倒を見てくれたり、美枝子の女優の仕事を支えてきた母ヒサ子は、認知症が進み、ある時体調を崩して入院した病院のベッドで、「私ね、15の時から、女優やってるの」と語り始めたことに驚き、カメラを回し始めたドキュメンタリー。

母の記憶が娘の人生とオーバーラップしていることに驚いた美枝子は、母の人生を振り返り、母の心の中に残されていた夢を叶えようと思い立つ。

15歳から女優として、黒澤明、増村保造、勝新太郎、深作欣二、平山秀幸といった錚々たる映画監督の作品に出演し、45年もの間カメラの前に立ってきた美枝子が、初めてカメラの後ろから母を見つめる。そこに映し出されたのは、娘と一心同体で生きてきたヒサ子の時間。スクリーンを通してそれを共有し、私たちはそれぞれの人生を振り返る。

美枝子の長男の石橋大河(VFXアーティスト)、長女の優河(歌手)、次女の石橋静河(女優)ら孫たちをはじめ、母ヒサ子の映画を作る美枝子の思いに賛同する人々が協力し、90歳の女優デビューとなる撮影のカチンコボードが叩かれた――

2020年3月28日公開

■私と同い年、同級生になる原田美枝子さんが、ご自身のお母様のために制作したドキュメンタリーだそうです。予告編ですが、何か心に沁み込みます。娘と一心同体で生きた…。いろんな家庭、いろんな親子関係があります。

「かねよ」のうなぎ

■ずっと自粛続きで、近所のスーパーに買い物に行く、週に1度ほど大学に行く以外は、自宅に籠っていました。やっと、気をつけながら気分転換に外食をしても良いかなという気持ちになり、大津市内のうなぎ料理店に出かけました。ウナギは絶滅危惧種であることから、自然保護、水産業…様々な立場から意見があることを承知しています。あまり自ら進んで食べることはしてきませんでした。昨年は、ほとんど食べていないと思います。食べていれば記憶に残るほど、我が家にとっては高級品です。おそらく今年は最初で最後になるだろうと、大津市内の大谷という場所にある高級うなぎ店「かねよ」に出かけました。

■店内はコロナ対策も万全で、相当気を遣っておられる様子でした。注文したのは、「極上きんし重」。おそらく来年もうなぎを食べることはないだろう…ということで、奮発してしまいました。まる1匹、お重の中にうなぎの蒲焼が入っています。そして、これが「かねよ」さんの特徴なのですが、うなぎの横に錦糸卵になる前のもの(出汁巻玉子状態)が乗っています。こちらのお店では、それを「きんし丼」「きんし重」と呼んでおられます。お店の説明によれば、元々は細かく刻んだ普通の錦糸卵をうなぎに添えていたそうですが、あまりに厨房が忙しかったため、だし巻き卵をそのままのせてお客さんに出したところ、人気が出てきたのでそのままになっている…とのことです。

■お腹いっぱいになり、満足いたしました。この満足感は数年間持続すると思います。

大昔に執筆した論文に関してヒアリングを受けました。

■ヒアリングというと、社会学を専門にしている立場であれば、普通は社会調査でインタビュー、ヒアリングを行うことになります。しかし、昨日は、ヒアリングを受けました。昨日の午後、若い頃に執筆した論文に関して、弁護士の方達からヒアリングを受けることになりました。随分昔のことで、私自身の記憶も曖昧ですし、はたしてお役に立てるのかな…と心配していたのですが、満足されたようで安心いたしました。ヒアリングを受けるために、事前に自分の論文を読み直してみることはもちろんですが、押入れの中にしまってあった調査データ(ノート、カード)を読み直したり、また調査をしたときの録音テープ等も聞き直しました。けっこう、そのことに時間をかけることになりました。

■録音テープを聴きながら、懐かしくもあり、恥ずかしくもあり、あまり成長していないなと残念な気持ちも少しあったりしましたが、大切なことを一生懸命聞こうとしていること、相手の方も一生懸命説明しようとしてくださっていることが、録音から伝わってきました。論文を執筆するにあたってお話を聞かせていただいた皆さんは、もう御存命ではないと思います。皆さん、今の私よりも年上の方たちばかりでしたから。しかし、若い頃の私に、一生懸命お話くださったことが、いったん私を介して、結果としてお話くださった皆さんの地元のお役に立つことができているのだとすれば、何かとても感慨深いものがあります。私の論文や調査が、タイムカプセルみたいな役目を果たしたわけです。

■かつて、大学院時代に指導をしてくださった領家穰先生が、「脇田、やっぱり記述やで」といつもおっしゃていたことを思い出します。その時々の学問の流行や学会内の政治的な力に影響受けてしまうのではなく、丁寧に聞き取ったことを記述すること、領家先生がおっしゃった「やっぱり記述やで」の中には、このような一番わかりやすいレベルはもちろんのこと、そのほかにも幾重にも大切な意味が込められているのですが、それはともかく、2011年5月14日に逝去された領家先生も、ひょっとするとあちらの世界で「やっとわかってきたか」と喜んでくださっているかもしれません。

■私は現在62歳です。80歳過ぎまで健康に生きることができたとしても、その後、自分が残した調査での記述や記録はどうなっていくのでしょうね。簡単に公にするわけにはいかないし、かといって死蔵したまま、子どもたちに廃棄されてしまうのも…。いろいろ考えなくてはいけません。

上田洋平さんと「心象絵図」

◼︎昨日の3年生のゼミでは、ゲストに「心象絵図」で知られる上田洋平さん(滋賀県立大学)をお迎えしました。もちろん、オンライン、Zoomを使ってです。上田さんにはご講演をいただき、その後、あらかじめ上田さんの論文を読んだ学生からの質疑に一人一人お答えいただきました。

絵画制作を通じた地域生活誌の創発 ―心象図法による実践とその展開―

■盛り上がりました。勉強になったなあ。論文にまだ書かれていないこと、この心象絵図に関してはまだまだたくさんあるので、ぜひ活字にしていただきたいなあと思っています。各地でこの「心象絵図」の取り組みが行われるたびに、様々な知見が生まれてくる、そんな感じですね。発案者の上田さんとは別に、「心象絵図」自体が命をもって動き始めている、そのような印象を持ちました。とても素敵なことだと思います。自分の頭の中にある、その思い通りになるのではなく、予想しなかったことが現場で起こる、現場で動き始める、これが大切だと思うんですよね。

■前にも投稿したかもしれませんが、和菓子の「叶匠寿庵」・「寿長生の郷」のスタップの皆さんと一緒に心象絵図を使ったむらづくりに取り組む予定になっています。今日のZoomのゼミには、スタッフの皆さんにもご参加いただきました。ありがとうございました。コロナ禍で、学生たちは外に出かけるわけにはいかないのですが、コロナが一定収束して、次のコロナの大波がやってくる前に、現地で活動できたらなあと思ってます。結構、大学のリスク管理の基準は厳しいものがあります…。

■上田さんからは、ゼミ生同士で「心象絵図」の五感アンケートをやってみたらというアドバイスがありました。実際にやってみたいと思います。上田さん、ありがとうございます。引き続き、ご指導ください。よろしくお願いいたします。個人的な研究との絡みでいうと、流域の心象絵図とか、内湖の心象絵図とか、いろいろやってみたいなあと思っています。時間かかるけどね。