50年代・60年代の香港

■香港の50年代・60年代の写真らしいのですが、この街の雰囲気に釘付けになってしまいました。Fan Hoという中国出身の写真家の作品です。大変有名な方のようですね。下の動画もご覧ください。

Hakubi - 大人になって気づいたこと【MV】

■ロックバンドHAKUBIの「大人になって気づいたこと」という曲です。龍谷大学のオンラインオープンキャンパスのテーマソングです。ひとつ前の投稿にも書きましたが、オープンキャンパスのフィナーレでは、このHAKUBIと龍谷大学吹奏楽部の木管五重奏(フルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴット)とのコラボレーションが実現しました。HAKUBIの皆さん、関係者の皆さんも、この珍しいコラボに感動してくださったようです。

■私は、副部長が吹奏楽部の部員や関係者限定でYouTubeでライブ配信してくださったものを聞きました。素人考え、素人印象にしか過ぎませんが、木管五重奏が加わることで演奏により奥行きが出てくるように感じました。大人になる若者の苦しみや心の痛みを歌い上げるヴォーカルの歌声を、木管五重奏が包み込むかのようでした。龍谷大学吹奏楽部は、様々なジャンルの音楽とコラボをしていますが、ロックはあまりない(或いは、ほとんどない)と思います。これを機会に、またコラボが実現したら良いなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

オープンキャンパス、龍谷大学吹奏楽部

■オープンキャンパスはオンラインで開催されました。初めての経験です。裏方として入試部の職員の皆さんが中心となってこのイベントの骨格を作ってこられたのでしょうが、そこに各学部の教務課職員の皆さんが協力し、そして何よりも学生の皆さんで組織されている「アドサポ」(龍谷大学アドミッションサポーター)の学生の皆さんの活躍や頑張りが印象深かったな〜と思っています。関係者の皆様、お疲れ様でした。いろいろ意見はあると思いますが、新型コロナウイルスの第2波がやってきている中で、無事に開催できたこと本当に良かったと思います。タレントさん方も、龍谷大学の魅力を上手に引き出してくださったと思います。ありがとうございました。

こんばんは。

私たちは自粛期間中、174名の部員 全員で「負けないで」のテレワーク演奏に挑戦しました✨

少しでも多くの皆さんに元気が届きますように…

以下のURLより、ぜひご覧ください!https://t.co/3tkpMLGHVx pic.twitter.com/zBl8sBPKKj— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 1, 2020

■このようなオンラインオープンキャンパスに合わせるように、龍谷大学吹奏楽部174名の部員全員による合奏をYouTubeで公開しました。以下、この動画の解説です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、大人数が集まって合奏ができない中、2020年8月1日、2日に開催の「龍谷大学オープンキャンパス」において、少人数での合奏を披露できる機会をいただきました。合奏はおろか、本番演奏も2020年3月以来、約5ヶ月ぶりとなる、大変貴重な機会となりました。

リアル合奏は、ソーシャルディスタンスの確保の観点から42人と参加人数が限られました。

そこで、リモート合奏で174人全部員による合奏を実現し本YouTubeで公開することにいたしました!

ぜひ、最後までお聞きください!

こんにちは。

本日、深草キャンパスにて龍谷大学オンラインオープンキャンパスの「Ryukoku 27 hours Live」のフィナーレに木管5重奏が出演いたしました。

昨日に引き続きご視聴いただいた皆さま、ありがとうございました。 pic.twitter.com/81gTwDLYnU— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 2, 2020

皆さま、本日のラジオはご視聴いただきましたか?

27hLIVEのフィナーレとして、明日の14:45より、当部の木管5重奏とHakubiさんがコラボ演奏で番組テーマソングを披露いたします♪

写真は本日のリハーサル風景です!

お楽しみに✨視聴チャンネル→https://t.co/mylw15Uzrf pic.twitter.com/fApd29iaxU

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 1, 2020

龍谷大学オンラインオープンキャンパス「Ryukoku 27 hours Live」内の『RYUKOKU+α Hakubi Radio - WEEKEND SHELTER』に出演しました✨

出演時の様子は、龍谷大学公式YouTubeチャンネルのオンラインオープンキャンパス プログラム③よりご覧いただけます😊

明日までの限定公開ですのでお見逃しなく! pic.twitter.com/GFT5zIuyKQ— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) August 1, 2020

■オンラインオープンキャンパスでは、龍谷大学深草キャンパスに「αステーションけ(FM京都)のDJと、京都を拠点に活動されているロックバンドHakubiがお越し下さいました。HAKUBIの皆さんとは、龍谷大学吹奏楽部の木管五重奏とコラボレーションが実現しました。私自身はHAKUBIというロックバンドのことをこれまで存じ上げませんでしたが、このオープンキャンパスのテーマソング「大人になって気付いたこと」の歌詞の内容や曲の雰囲気と木管五重奏とがうまく調和していると思いました。HAKUBIのボーカル片桐さんもtwitterの中で「“大人になって気付いたこと”を龍大吹奏楽部の皆さんにコラボレーションして頂きました…生演奏観に行って来ましたが、鳥肌が立ちました…アーカイブ少し残っているみたいなので是非ご覧ください」とツイートされていました。部員たちにとっても、ロックバンドとのコラボレーションはおそらく初めてではないかと思います。良い経験になったと思います。

Ryukoku 27 hours Live

■新型コロナのために、通常のオープンキャンパスができないわけですが、「Special Event Ryukoku 27 hours Live 8.1sat 12:00 - 8.2sun 15:00」、「今年のオープンキャンパスは、オンラインで日本初27時間スペシャルイベントを実施!」ということになっています。そうなんだ、日本初なのか…。YouTubeのライブ配信でどなたにもご覧いただけます。ということで、龍谷大学吹奏楽部もこのオープンキャンパスに参加しています。

■上記のライブ配信は明日8月2日までのようです。

梅雨が明けました。

■午前中は、滋賀県庁の合同庁舎で琵琶湖環境問題関連の会議、マザーレイク21計画学術フォーラムが開催されました。マザーレイク21計画=琵琶湖総合保全整備計画(第1期1999年度〜2010年度、第2期2011年度〜2020年度)は、2021年3月で終了します。少し、この辺りのこと、説明してみます。

■2015年9月に琵琶湖保全再生法が施行されました。この法律の目的ですが、以下の通りです。「法は、国民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図り、もって近畿圏における住民の健康な生活環境の保持と近畿圏の健全な発展に寄与し、湖沼がもたらす恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現に資することを目的とするものです」。詳しくはこちらをご覧ください。

■この法律に基づき琵琶湖保全再生施策に関する計画=琵琶湖保全制裁計画が策定されました。その第1期計画期間は2017年度から2020年度までの4年間です。第2期計画がスタートするにあたり、これまで並行して進めてきた2つの保全計画を整理することになりました。琵琶湖保全再生計画の方は行政計画です。この計画に基づいて、県と市町が琵琶湖再生保全再生施策の推進をはかることになっています。マザーレイク21計画の方は、多様な主体の協働によるマザーレイクフォーラムという多様な主体が「思い」と「課題」によって「ゆるやかにつながる場」が設けられていました。来年度からは、新たな枠組みと目標の構築を目指す「発展的組織」が構築されることになっているようです。行政計画と発展的組織が両輪となって琵琶湖の保全再生を進めていこうということのようです。まだ実態がよく見えないのですが、1999年から多くの人びとが参加・参画しながらマザーレイク21計画を推進する中で培われてきた「マザーレイクの精神」が、次のステージにもきちんと継承されさらに発展していくことを期待したいと思います。

■マザーレイク21計画学術フォーラムは、午前中に終わりました。外に出ると日差しの強さを感じました。昼食は駅前の「近江ちゃんぽん」で野菜1日盛り&味玉トッピング。そのあと丸屋町商店街の平井商店に。お世話になった方に、ゼミで学生たちがプロデュースした「北船路 純米吟醸無濾過生原酒」と「純米吟醸みずかがみ」を郵送してもらうお願いをしました。コロナ禍の中、家に篭ることが多いので、たまに街中に出るといろいろやるべきことがたくさんあります。平井商店さんの後は、大津駅の構内にあるスターバックスで休憩することにしましたが、駅に戻る途中、大きなざるに梅干しが干してあることに気がつきました。梅雨が明けたことを実感しますね。

■15時からは、新型コロナウイルスに対して万全の体制を確保し、大津市内に事務所を構えておられる不動産鑑定士のYさんの事務所を、龍谷大学の「学生まちづくりラボFAN」のメンバーと一緒に訪問しました。FANの活動については、このブログでも紹介してきましたが、高齢化が進み空き家が増える都市近郊の新興住宅地が抱える問題に取り組んでおられます。私はこのFANの活動を応援していることから、知り合いの不動産鑑定士さんのことを紹介したことから、今回の訪問が実現しました。学生の皆さんの関心は、都市郊外の新興住宅地の問題と地価やまちづくりの活動との関係について、いろいろご教示いただきました。また、同時に、励ましてもいただきました。

■ちなみに、Yさんは、大学時代に所属していた学生オーケストラの後輩になります。いつもは、タメグチというか、私の方が先輩なもので偉そうな口をきいていますが、今日は学生の皆さんの指導をお願いする立場ということもあり、丁寧に話をさせていただきました(笑)。Yさんというか、Yくんありがとうございました。コロナが収束したら(いつになるのかわからないけれど…)、また呑みに行きましょう。

伊吹山、大雨、シカ

■高橋滝治郎さんのfacebookへの投稿です。高橋さんとは、以前、一緒に仕事をさせてもらったことから今でもはfacebookを通して交流させていただいています。高橋さんは、伊吹山の麓にお住まいになり、伊吹山の環境保全に地域の皆さんと取り組んでおられます。で、投稿を拝読して驚きました。大変なことになっています。

■伊吹山は高山植物の花が美しく咲くことで有名ですが、そのようなお花畑がニホンジカの食害で大変被害を受けています。そこに今回の梅雨の大雨です。高橋さんも書かれていますが、「登山道だけでなく中腹斜面を広範囲にわたってえぐり、大量の土や石を押し流し」てしまいました。山の中腹なのですが、斜面にゴロゴロと礫が溢れています。まるで河原のようです。高橋さんは、このままいくとどんどん崩壊するのではと危惧されています。伊吹山、普段は地元の皆さんによって環境が保全されているわけですが、今回は、素人考えではありますが、行政等の積極的な支援も必要なのではないでしょうか。

コロナ禍の中での気づきと体験、ある学生のツイート

■まだお会いしたことはありませんが、facebookで知り合いになった方のお嬢さんが、Twitterに次のようにツイートをされていました。おそらく、彼女はある大学の学部の3回生かなと思います。彼女の方からフォローしてくださいました。

コロナは私から外に出て好きなことをする時間を奪った。

でも勉強机に座って授業の内容としっかり向き合ったり、もっと広くて深い視点から理解できる本を読むきっかけと時間を与えてくれた。

様々な視点から学ぶことは人生をより豊かにするってよく聞くけど、それを身にしみて感じた4ヶ月間?だったな

でもやっと受験とか単位のためじゃない勉強を知った。

世界がめちゃめちゃ広がった。

勉強ってやっぱり自分のためやったわ。

21年間、なにしてきたんやろう。

■コロナ禍により、日本の多くの学生の皆さんが、突然、オンライン授業に取り組まざるを得なくなりました。これは大変な出来事です。大学側と教員の側が、前もってオンライ化のメリットを理解・把握し、カリキュラム全体の中にしっかりオンライン授業を組み込んでいくのであれば違うのでしょうが、今回は、突然、教員も学生の多くがよくわからないままにオンライン授業が始まりました。中には、このようなオンライン授業に適応できずに、休学する人もいると聞いています。しかし、この知り合いのお嬢さんは、違っていました。1人で授業にしっかり向き合わざるを得なかったことから、「学び」に関して深い体験をされるようになっています。おそらく世界観が変わったのだと思います。素敵な経験であり、素敵な気づきです。素晴らしいなあ。もちろん、このツイートに「いいね」をしました。それは、うちの大学の学生にも、彼女と同じような経験や気付きがあったらいいんだけどなあと思いからでした。コロナ禍で大変ですが、この状態のなかでさらに成長なさってください。

■このツイートを読ませていただいた後になりますが、フランス在住の作家・辻仁成さんの「滞仏日記「街角の哲学者が、コロナ不安を乗り越える術を語りき」をネットで拝読しました。知り合いの哲学者アドリアンとおしゃべりされた時のことが書かれています。辻さんが、「ぼくらはどういう心構えで、この第二波とでもいえる現状と向き合えばいいのだろう」と尋ねた時、その哲学者は以下のようにこたえておられます。長いですが、引用させてください。心の底から同感します。

「正直、この感染症パンデミックは人類が希望するような早さで消え去ることがないんだ。だから、ぼくら人間も、同じような気の長い気持ちでこれと向き合うしかない。これが結論だ。なので、毎日、怯えたり、神経質になり過ぎて壊れてしまってはならない。まず、深呼吸をして、長い戦いに備えよう、と自分にいい聞かせることが大事になる。年内に収束するはずだ、とか、いついつには元通りになる、という希望的観測で行動してはならない。その時にならないと何が出来るかわからないので、不安だと思うが、それを見越していろいろと今後のことを長いスパンで考えていくのがいい。何が起こってもおかしくない、と悟ることも大事だ。大病をして生死を彷徨って、生き返った人のような気持ちで、これからの未来を見つめていくのがいいだろう。一度、失った価値観なのだから、ここからもう一度新しい価値観を作っていくんだ、と考えていけばいいと思う。焦っちゃいけない。しがみついちゃいけない。過去にとらわれてはいけない。大切な人と生きていければいい、と思うことが大事だ。身近な人を大事に思って、毎日を生きていきなさい。目が覚めたら、今日を生きていられることは素晴らしいと思うこと。当たり前のことがどんなに大事か、感謝しながら生きることだ」

「高島市棚田地域振興協議会」第1回準備会

■以前の投稿にも書きましたが、高島市では、「全国棚田サミット」が開催される予定になっています。コロナで1年延期になりましたが、このサミットを契機にして、高島市内の中山間地域を活性化していくための取り組みが始まろうとしています。

■水曜日の晩、高島市役所で「高島市棚田地域振興協議会」第1回準備会が開催されました。市内の中山間地域にある10集落の世話役の方が参加されました。そして、私も含めた龍谷大学の教員5名(社会学部2名、農学部3名)もアドバイザーとして参加しました。アドバイザーの5名はZoomでの参加です。当初、私自身は市役所にいく予定にしていたのですが、社会学部の臨時教授会等が開催されたことから、私も含めて全員がZoomでの参加になりました。

■会議の場の会話は、Zoomでは聞き取りにくいこともあり、どこまで理解できたのかという不安もありますが、なんとかそれぞれの集落の状況をお聞きかせいただくことができました。大変興味深かったです。現在の農村は、農村とはいっても農家ばかりではありません。田畑等をお持ちではあっても自分で耕作せず人や団体にお願いする、いわゆる「土地持ち非農家」の方たちも多数暮らしておられます。水田は人に任せて、自分は自給用の野菜だけを栽培しているような方もおられます。また、これは高島市に顕著な特徴かもしれませんが、高島市の豊な自然が気に入り、転入されてこられた方たちも多数お住まいです。農村とはいっても多様性があります。

■この会議の場で私自身は、まず、集落内の多様な人材に活躍してもらうことが大切であることをお伝えしました。若者、女性、他所から転入されて来たたち、できるけ多様な立場や視点から、集落や地域の課題や目標、そして大切したい魅力等、様々な意見が出てくる必要があると思うからです。そのような中で、地域の再評価が進むことが大切です。

■もうひとつ、どうしても集落内の取り組みや作業ばかりに目が行きがちだけど、集落間の連携が大切であるというお話もさせていただきました。それぞれの集落の強みや持ち味を活かしあいつつ、連携しながら、地域全体として浮上していけるようにする必要があると考えるからです。また、農村だけでなく地域の様々な食品メーカーや飲食店や観光施設とも連携していく必要があるのではないかと思います。

■そのような連携のな中で、お互いを活かしあえる相補的な関係のネットワークが生まれてくると高島市の強みになっていくとも思います。ネットワークの構築のためには、日常的なレベルでコミュニーケーションや関係づくりを行っていくための「場づくり」が欠かせないとも思います。「高島市棚田地域振興協議会」もそのような場のひとつになればと思います。そのためにはICT技術の活用も積極的に使っていくべきだと思っています。私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も、このITC技術の活用という点で何かお手伝いができるかもしれません。

■これから、秋の「高島市棚田地域振興協議会」の発足に向けて、龍谷大学のアドバイザー、高島市や滋賀県の職員の皆さんと一緒に、10集落のヒアリングに出かけることになっています。ヒアリングをさせていただく中で、集落の目標と取り組みを明確にしつつ、地域全体のネットワーク作りのためのアイデアを高島市の皆さんと「共創」できたら良いなと思っています。

シベリウス ヴァイオリン協奏曲ニ短調作品47 / 竹澤恭子 ヘルベルト・ブロムシュテット NHK交響楽団 (2011)

■昔、若い頃にヴァイオリンを弾いていたこともあり、時々、自宅でひとりでいる時など、ヴァイオリンコンチェルトを聴くことがあります。様々な作曲家がヴァイオリンコンチェルトを作曲していますが、その中でも、私はシベリウスのヴァイオリンコンチェルトが大好きです。一昨日、偶然にYouTubeで竹澤恭子さんの演奏を見つけました。指揮者は、巨匠ブロムシュテットさん、オケはNHK交響楽団です。2011年のコンサートのようです。竹澤さんのことをよく存じ上げません。今回、初めて聴かせていただきました。大変濃厚、肉感的でいながら微細なところまで大変表情豊かに演奏されています。シベリウスのヴァイオリンコンチェルトであれば、もっと淡麗な演奏がお好みの方も多数おられると思いますが、私は竹澤さんの演奏に引き込まれました。素敵です。

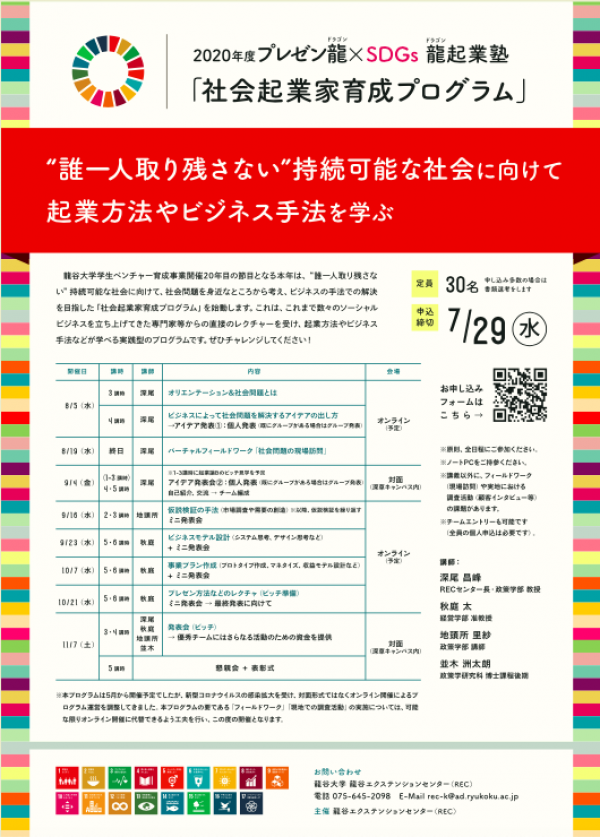

2020年度プレゼン龍翔SDG’s龍起業塾「社会起業家育成プログラム」

■龍谷大学の学生の皆さんのための企画です。詳しくは、こちらをお読みください。