異常なアクセス数

■このホームページ&ブログ、18日には244、20日には267のアクセスがありました。普段は、多くても70程度のアクセスでしかないのですが、どうしたことだろうと、ちょっと心配してしまいます。以前も、私のホームページ&ブログに機械的にリサーチを行う人がいました。1日に1,400くらいのアクセスが続きました。誰がそんなことをやっているのか突き止めなかったのですが、ブログには「そういうことをして欲しくない」と書いて投稿しました。今回は、244と267です。微妙ですね。たまたま、ブログの中にある言葉がヒットしたのでしょうか。例えば、2つ前の投稿、「ハイブリッド型の演習『社会学入門演習』」などでしょうか。「ハイブリッド型」演習がヒットしたのかな…、その辺りよくわかりません。何がおこったのだろうと少し心配しています。しばらく様子を見ることにします。

■ホームページタイトル下の青色のメニューバーには、プロフィールや教育の方針、そして研究成果等の情報をアップしています。大学教員としての説明責任があると考えるからです。説明責任と書くと、ずいぶん堅苦しく聞こえるかもしれませんね。でもブログの方は、あまり役立つことは書いていません。日々の出来事を淡々とアップしているだけです。それでも、時々、評価してくださる方がおられます。本当に、たいしたことは書いていないのに。そういうふうに思っていただけると逆に恐縮してしまいます。というわけで、どうかそっとご覧になってください。

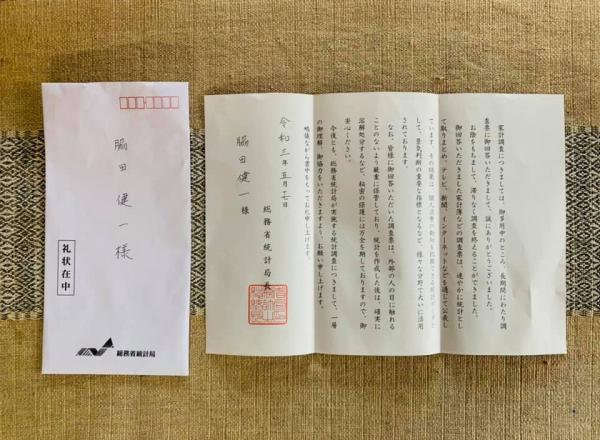

総務省統計局長からの令状

■先月、半年間続いた総務省が実施している家計調査が終了しました。家計調査って何だろうと思っている方、以下は統計局のホームページから引用したものです。

家計調査は,一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約9千世帯の方々を対象として,家計の収入・支出,貯蓄・負債などを毎月調査しています。

家計調査の結果は,これら調査世帯の方々の御理解・御回答によって得られており,我が国の景気動向の把握,生活保護基準の検討,消費者物価指数の品目選定及びウエイト作成などの基礎資料として利用されているほか,地方公共団体,民間の会社,研究所あるいは労働組合などでも幅広く利用されています。

調査をお願いしている皆様へ

調査をお願いしている皆様から御回答いただく情報は、統計データに集計・加工され、インターネット、報告書などで直接御覧いただけるほか、政府・地方公共団体、企業、学界などで活用されることにより、様々な行政施策、商品・サービス、研究成果などとなって広く国民に還元されます。

このような利活用のされ方から、「統計は国民の共有財産」と言われますが、私たち統計作成者は、国民に有用性の高い統計を提供することはもとより、調査をお願いしている皆様から御回答いただいた情報の保護に万全を期すとともに、御回答の負担にも常に配慮してまいります。

お忙しいところお手数をおかけしますが、「統計」の重要性を御理解いただき、調査への御回答をよろしくお願いいたします。

■家計調査の役目はご理解いただけたかと思います。我が家は、全国の中から選ばれた約9,000世帯のうちの1世帯というわけです。どうして選ばれたのか、統計ですから、何やらきちんとした抽出の方法があるようです。内心、「どうせ当たるのだったら、もっと心がウキウキすることに当たったらよいのに」と思わないわけではありませんが、これは国民の義務で拒否することはできません。罰則もあるとのこと、やらないわけにはいきません。もっとも、私は、一日に終わりにその日使ったお金を報告するだけですが、それを整理して総務省に報告する連れ合いは大変でした。私は、財布の中にレシートを保管する習慣がついてしまいました。

■ということで、総務省から礼状が届きました。「あはは…」と力抜ける感じですかね。おそらくは、 調査員という方が我が家のポストに投函してくださったのでしょう。ご苦労様でした。この調査員,一般の人の中から,5つの要件を満たしている人が、都道府県知事により特別職の地方公務員として任命されるのだそうです。今度は皆さんのところに、依頼がいきますよ。

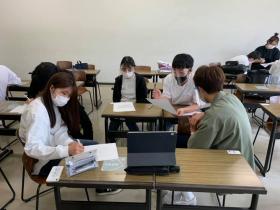

ハイブリッド型の演習「社会学入門演習」

■今日から、対面式とオンラインの両方でハイブリッド型授業をすることになりました。「社会学入門演習」という1回生対象の授業です。グループワークを中心に授業を進めています。入学した直後と比較すると、ずいぶんお互いに打ち解けて仲良くなっているように思います。オンライン参加者は、私のiPad(タブレット)のzoomを使って、ゼミに参加しました。いや〜、ハイブリッド型の演習、できないわけではありませんが、なかなか難しい…というのが正直な印象です。それでも、オンラインを使った参加者と対面式の参加者の間でディスカッションをしてもらいました。

■今日から、対面式とオンラインの両方でハイブリッド型授業をすることになりました。「社会学入門演習」という1回生対象の授業です。グループワークを中心に授業を進めています。入学した直後と比較すると、ずいぶんお互いに打ち解けて仲良くなっているように思います。オンライン参加者は、私のiPad(タブレット)のzoomを使って、ゼミに参加しました。いや〜、ハイブリッド型の演習、できないわけではありませんが、なかなか難しい…というのが正直な印象です。それでも、オンラインを使った参加者と対面式の参加者の間でディスカッションをしてもらいました。

■今日のグループワークのテーマは「素敵な大人になるために」です。履修している学生の皆さんは、まだ18歳か19歳かと思いますが、自分が30歳になったときに、どういう自分でありたいのか、そのことをディスカッションしながら考えてもらっています。大学4年間は長くていろんなことができそうですが、同時に、あっという間に過ぎ去ってしまうようにも思います。貴重な4年間です。

■ということで「素敵な大人になる」ためには、大学4年間で何をすれば良いのか…というテーマで、グループワークに分かれて意見交換してもらっています。そのために使っているのが81のマス目からなる「マンダラチャート」。30歳のときの将来の自分のことなんて、普段は考えていないようなので、お互い、良い刺激になっているようです。

S.C.O.F.のソムリエナイフ

■先日、自宅の近くにあるチェーン店の酒屋に行きました。調子に乗って、買う予定のなかったワインも購入してしまいました。基本、日本酒党なので、ワインはひさしぶりということになります。ということで、ソムリエナイフ(ワインオープナー)をキッチンの引き出しの奥から取り出してきました。今回、初めて正しいこのソムリエナイフの使い方をマスターしました。これまで、「缶切りのような部分」の使い方がわからなかったのです。ここをワインの瓶の口に引っ掛けて、梃子の力を利用してコルク栓を抜くわけなんですね。ところで、この「S.C.O.F.」は何の略だろうとずっと思っていました。フランスに関係しているはわかっていたんですが。調べてみました。「Société de Coutellerie et d’Orfèvrerie Française」、18世紀からフランスにあるカラトリーのメーカーのようですね。

花のある暮らし

■大津に暮らすようになって5年が経ちました。それまではマンション暮らしだったのですが、大津では戸建てとなり小さな庭を持つことができるようになりました。それ以前は、母親が暮らしていた家の庭の世話を年に何度かやっていました(その母も亡くなりました)。それは世話とはいっても、雑草との格闘でした。庭を楽しむという気持ちは一切ありませんでした。電動草刈機を使って庭をきれいにして、気持ちがすっきりすることはありましたが、あくまで「長男だから仕方がない…」という思いからやっているだけでした。大津に転居して、自分の庭をもつことができても、「両親の家のような庭にしてしまってはいけない」という思いから、せっせと雑草を抜いたり、落ち葉を集めたりと、地味な庭仕事をしていました。あえて言えば、義務感から…でしょうか。

■しかし、庭にそうやって関わっているうちに、四季の移り変わりに応じて、庭の草木が微妙に成長し変化していくことにも気が付くようになりました。そのような草木の成長や変化がよくわかってくると、小さな草花のちょっとしたことにも気がつき、愛おしくなってきます。たとえば、スミレ。野生のスミレです。車を停めている駐車場の砂利の隙間からたくさんのスミレが生えているのです。どうしてこんなところにスミレがと思うわけですが、他の普通の雑草はどんどん抜いていっても、スミレだけは残しておくことになります。人間の側の勝手な思いなのですが…。

■庭にはたくさんの草木を植えてあるので、1年を通して「花のある暮らし」を楽しむことができます。以前の自分は、植物にはほとんど関心がなかったのですが不思議なものですね、今ではすっかりガーデニング好きの老人になっています。花だけではなく、小さな花壇やプランターに夏野菜も植えています。花壇のほうは、今、ミョウガが葉を伸ばしています。ミョウガは根っこで増えていくようで、どんどん面積を増やしています。少し日があたりに食い場所になるので、ミョウガの成長には適しているのでしょうね。夏から秋口にかけて、相当量のミョウガが収穫できます。ミョウガの花は茎の先にはできずに、地面から花穂が伸びてそこに咲きます。花が咲く前に収穫して、食用にします。まあ、そのようなことも庭でミョウガを育てるようになって初めて知りました。下の写真は、現在のミョウガの様子です。

■食べる植物だと、ミョウガや夏野菜以外に、サンショウ(山椒)も植えてあります。親戚の庭にあった、小さなサンショウの実生をもらってきて大切に育てました。今では、1mほどの高さになっています。サンショウは、雄木と雌木があり、実は雌木にしか生りません。うちのサンショウは、雄木なのか雌木なのかわかっていませんでした。今年は、少し実がなりました。ということは、雌木なんでしょうね。ただし、サンショウは雄木がそばにあって実がなる虫媒花ですから、ご近所に雄木を植えておられるお宅があるのでしょうか。今のところ、謎です。下の写真の真ん中が、実の成ったサンショウです。

■上の写真。庭に咲いていたセイヨウイワナンテンを少し切って、焼き物のかびんに生けて自宅のダイニングテーブルに飾ってみました。ちょっと絵画の静物画のようですかね。庭に咲いた花を切り花にして、室内に飾るのもなかなか素敵だと思っています。

Chamtine Wanicafe高島ワニカフェ

■滋賀県の高島市にすてきなカフェがあります。「高島わにカフェ」という名前です。素敵な岡野将広さん・純子さんご夫婦が経営されています。これまでも何度か、この「高島わにカフェ」のことを投稿しました。今回は、「高島わにカフェ」と高島市の有機農家との「つながり」に関する動画を紹介したいと思います。「【干し野菜で本格スパイスカレーづくり】レシピドキュメンタリー!つくると食べるを繋ぐ「高島ワニカフェ」」というタイトルの動画です。

■前編と後編にわかれています。前編は、材料の干し野菜をつくっておられる水口淳さん・水口良子さんご夫妻が経営されている「みなくちファーム」さんが、どのような考え(思想)をもっておられるのか、どのような農地や環境で農業をされているのか…、ドライカレーの材料である干し野菜の背景がわかるようになっています。とても面白いです。「みなくちファーム」さんと「高島わにカフェ」さんが、強い絆をもっておられることも伝わってきます。後編は、「みなくちファーム」さんの干し野菜を使ったドライカレーの作り方がわかります。個性豊かな、こだわりを持って仕事をしている人たちのつながり。そのつながり(信頼関係)が醸されてできてくる物語のようなものも一緒に味わえると思います。

■「高島わにカフェ」の岡野さんご夫妻は、生産者と消費者の2つの輪をつなぐカフェを目指しておられます。店名にある「わに」の本当の意味は、こういうカフェの経営理念を表現したものなのです。これから、どのような動画をYouTubeにアップされていくのか、楽しみにしています。このスパイスカレー以外にも、お味噌の動画もあります。有機農業に取り組む堀田金一郎が生産される大豆を使った味噌に関する動画です。大豆の収穫って、とても繊細であることがわかります。

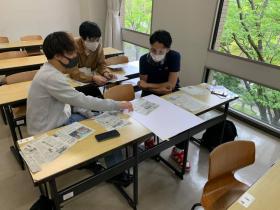

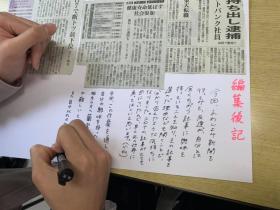

「まわしよみ新聞」グループワークの後半

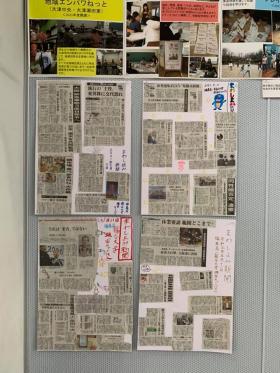

■今日の「社会学演習IA」(3回生ゼミ)は、陸奥賢さんの「まわしよみ新聞」。2回に分けた「まわしよみ新聞」グループワークの後半です。いつも思うけれど、参加者はみんな夢中になっていきます。ちょっとイラストも描いてデコったり、遊び心もある「まわしよみ新聞」になりました。できあがった新聞は、6号館の掲示板に貼らせてもらいました。「まわしよみ新聞」を実施した教室では、もちろん窓も扉も全開にして、各自、マスクとフェイスシールドをつけてもらっています(今日はフェイスシールドを忘れて人がいました…)。

■今日の「社会学演習IA」(3回生ゼミ)は、陸奥賢さんの「まわしよみ新聞」。2回に分けた「まわしよみ新聞」グループワークの後半です。いつも思うけれど、参加者はみんな夢中になっていきます。ちょっとイラストも描いてデコったり、遊び心もある「まわしよみ新聞」になりました。できあがった新聞は、6号館の掲示板に貼らせてもらいました。「まわしよみ新聞」を実施した教室では、もちろん窓も扉も全開にして、各自、マスクとフェイスシールドをつけてもらっています(今日はフェイスシールドを忘れて人がいました…)。

■「まわしよみ新聞」をゼミの仲間とやってみることで、お互いの親睦を深めつつ、仲間のことをより深くできるようになります。また、改めて社会に関心を持つモードに少し頭を切り替えることができたようです。次回は、少し私の方からPDFの文献をmanabaにアップして、事前に読んできてもらうことにしようと思います。少しずつ、卒論の研究に向けて頭と心をチューニングしていきます。

■今日は、ゼミの授業が始まる前に、「コロナ感染が深刻なってきているけれど、通学が心配という人はオンラインでの参加でもかまいませんよ。遠慮なく言ってください」と伝えましたが、やはり対面式の演習(ゼミ)の方が良いようですね。大学は、「ハイブリッド型」を推奨していますが、希望者がいないのにハイブリッド型にしても意味がありませんし…。ハイブリッド型にするのならば、私の場合ですと、オンラインに切り替えてzoomを使ってグループワークをスムースにできるようにした方がずっと良いのですが。対面式とライブ配信の両方を使うハイブリッド型では、グループワークを行うことはなかなか難しいと思います。ハイブリッド型の場合でも、自宅から参加する人だけでなく、対面式の授業に参加する人も、パソコンとイヤフォンマイクを使って参加してもらうことになるのかなと思います。

■大学の方針と現場で教える側の感覚との間にズレがあるように思います。ちなみに、演習や実習以外の講義科目は、すでにオンライン授業に切り替えています。「ハイブリッド型」の演習だと、文献購読であれば問題ありませんが、グループワークを取り入れるのが難しくなります。であれば、最初から、完全にオンラインにしてzoomで演習を行いブレイクアウトルームを使った方がまだ良いのかもと思ったりもします。どこかで対面式にこだわりつつ、その一方でハイブリッドを推奨するということに何か違和感を感じてしまいます。

■これは個人的な推察でしかありませんが、このような違和感の根っこには、コロナ禍の中でも対面式授業を維持しようとしてきた文科省と、コロナ観戦拡大を抑えようとする政府や自治体とのズレがあるように思います。あくまで推察です。

湖北のゆりかご水田

■今朝、滋賀県庁の農政水産部農政課世界農業遺産推進係の皆さんがfacebookに投稿されていました。滋賀県の湖北、長浜市延勝寺の「魚のゆりかご水田」の様子です。投稿の写真では、塩ビ管を使った魚道が設置されています。私自身は、以前、長浜市の早崎で見せていただきたましたが、おそらくそれと同じ原理の魚道だと思います。

■圃場整備等、水田の田面と排水路の水面との間に大きな落差が生まれました。かつてのように、水田に魚が遡上できなくなりました。フナやナマズなどの琵琶湖の淡水魚に配慮するため、滋賀県の湖岸のあちこちの地域で、この「魚のゆりかご水田」のプロジェクトが取り組まれています。魚が遡上するために、排水路に魚道を設置して排水路の水位自体を少しずつ高くする方法と、この投稿のように排水路から水田に魚道を設置する方法とがあります。「魚のゆりかご水田」プロジェクトに取り組むそれぞれの集落の営農やむらづくりの状況や事情に応じて、このような2魚道を柔軟に使い分けることが大切かなと個人的には思います。

■私が早崎で見学させていただいた時は、魚が遡上しやすいように塩ビのパイプの中に小さな階段をつけてみてはどうかというアイデアが出ていました。その後、どうなりましたかね。それぞれの農家の皆さんが、集落の営農の状況に合わせて工夫されています。滋賀県庁が中心となって取り組んできたプロジェクトですが、それぞれの集落の事情に応じて、技術的なことはもちろん、その他運用方法等についても、いろんな工夫をしていくことが大切かと思います。

■さて、このTwitterの投稿者は「世界農業遺産推進係」となっています。そうです。このような「魚のゆりかご水田プロジェクト」も含めて、「森・里・湖に育まれる漁業と農業が織りなす『琵琶湖システム』」は、2019年2月に「日本農業遺産」に認定され、国連食糧農業機関(FAO)が認定する「世界農業遺産」の候補としても認められました。 ところが、世界的なコロナ感染拡大(パンデミック)により、世界農業遺産の審査が進んでいません。コロナ禍が収束した段階で審査が始まるものと思っています。

文系・理系という区分

文系と理系について~名古屋大教授・隠岐さや香さん「文系、理系に関係なく、あらゆる視野からいろいろなものを動員して考えることが求められる時代です」「大学では幅広く学び、さらに学びたい人は、大学院に進学して、その時点で専門分野を決めればいい」(2日朝刊「あすへの考」より)(隆) pic.twitter.com/41Tv4ZBKYP

— 読売新聞 編集委員室 (@y_seniorwriters) May 1, 2021

■自分のTwitterへのツイートを転載します。どうして、日本は、文系と理系に分けられているのか。この読売新聞の記事の中で、隠岐さや香さんは、その辺りの事情を説明されています。この記事では、学部は幅広く、大学院で専門分野へという主張のようです。ただ、私が取り組んでいる環境問題についてみれば、大学院でも幅広い教育が必要なように思います。最近では、文理融合という考え方もありますが、教育が文系・理系に分離していることが前提になっています。仕方がありません。研究者自身もそのように研究者として育ってきているからです。

■ただし、文理融合を本気で考えるのならば、○○学の立場からコレコレができるというより、○○学の立場だけだとコレコレしかができないという、欠如感や不完全感の方が重要になってくると思います。文理融合を進める上で、個別科学の「狭い土俵」のなかに自己のポジショナリティを求めることは建設的でないと思います。「狭い土俵」を超えて、異分野の研究者と当該の問題に関してきちんと対話ができることが重要だと思います(そもそも当該の問題とは何か、同じものなのか…ということも重要)。私自身、環境問題に取り組む人々を養成しようと思うのであれば、そもそも文系とか理系とか、そういう区分に関係のない教育が必要だと痛切に感じています。おそらく、自分たちのやっていることこそが新しい教育なのだと自負している大学の関係者も居られるでしょうが(広報をみる限り…)、私自身にはあまりピンときません。ただ、知を寄せ集めるだけではダメだと思います。知の間に対話がなければなりません。

ステイホーム

■連休中は、近くの生活協同組合のスーパーマーケットに買い物に行く以外は、ずっと自宅に引きこもる生活をしていました。ステイホームでした。生協スーパーに買い物行く時ことは、ちょっとした楽しみでした。夕方の買い物をしていると鯛のアラを見つけました。もともと、アラを買い求める人はあまりいません。しかも夕方です。半額の140円になっていました。これで鯛の潮汁をつくることにしました。家に残っていた利尻昆布とこの鯛のアラで、じっくり時間をかけて作りました。うちは2人家族です。ですから、1人前は70円ということになります。素人料理ですがそこそこ美味しいし、何か得をした気分になりました。残った潮汁は、翌日の昼、卵とじ蕎麦に使いました。

■連休中は、近くの生活協同組合のスーパーマーケットに買い物に行く以外は、ずっと自宅に引きこもる生活をしていました。ステイホームでした。生協スーパーに買い物行く時ことは、ちょっとした楽しみでした。夕方の買い物をしていると鯛のアラを見つけました。もともと、アラを買い求める人はあまりいません。しかも夕方です。半額の140円になっていました。これで鯛の潮汁をつくることにしました。家に残っていた利尻昆布とこの鯛のアラで、じっくり時間をかけて作りました。うちは2人家族です。ですから、1人前は70円ということになります。素人料理ですがそこそこ美味しいし、何か得をした気分になりました。残った潮汁は、翌日の昼、卵とじ蕎麦に使いました。

■ステイホームの間、庭の仕事をしたり、溜まっている仕事に頑張って向き合ったり、孫とLINE電話で話をしたり、そうやって過ごしていました。でも、これは歳をとったからでしょうか。若くてエネルギーが溜まっていると、家にじっとしていることは精神的にきついのでしょうかね。 テレビニュースでは、連休中に盛り場に出かけている人たちへの街頭インタビューの様子が放送されていました。どの方も、「コロナ感染のこと、わかっているつもりだけれど、せっかくのGWの大型連休にじっと家にいるなんてできない」という類のことを話しておられました。そういう街頭インタビューを撮ることを最初から狙っていたのか、それとも実際にそのように考えている人が多いのか、私にはよくわかりません。「新型コロナウイルスの変異株は感染力が大変強い」とか、「3密(密閉・密集・密接)の3つが全て揃わなくても感染する」ということが報道されていますが、あまり気にならない様子ですね。

■GW明けの今日は、朝から、義理の父母のためにワクチンの予防施主の申し込みをしました。高齢のため、インターネットを使って自分で申し込むことができないため、代わりに申し込んだのです。幸いなことに、義父も義母も、なんとか申し込みをすることができました。今回は子ども世代でサポートすることができましたが、そういうサポートが得られない方達は大変でしょうね。しかし、じきに私も、義父や義母のように子どもたちの世話を必要とする年齢になるような気がしています。ところで、私のような65歳になる手前の年齢の者は、いつ頃、ワクチン接種ができるのでしょうね。