龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会

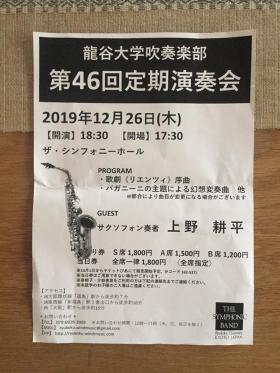

◼︎みなさん、12月26日に大阪のシンフォニーホールで開催される龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会に、ぜひお越しください。昨日、このチラシをいただくことができました。緊急に作ったものなのかな、とても質素なチラシです。そのうちに、きちんとしたチラシが印刷されると思います。

◼︎みなさん、12月26日に大阪のシンフォニーホールで開催される龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会に、ぜひお越しください。昨日、このチラシをいただくことができました。緊急に作ったものなのかな、とても質素なチラシです。そのうちに、きちんとしたチラシが印刷されると思います。

◼︎さて、第46回定期演奏会で予定されている曲目のうち、「歌劇リエンツィ序曲」については、私自身、学生時代に関西学院交響楽団の定期演奏会で弾いた曲です。調べてみると、1981年12月13日に神戸文化ホール大ホールで開催された第58回定期演奏会でした。当時の定期演奏会のプログラムは、序曲・サブ・メインで構成されていました。第58回は、序曲がワーグナーの「歌劇リエンツィ序曲」、サブがバルトークの「ハンガリアン・スケッチ」、メインがブラームスの「交響曲1番」でした。懐かしい…。もちろん、龍谷大学の定期演奏会では、吹奏楽のために編曲されたものです。

◼︎チラシに掲載されている曲名、もうひとつは「パガニーニの主題による幻想変奏曲」です。wikipediaの説明ですが、「ニコロ・パガニーニがヴァイオリン独奏のために作曲した『24の奇想曲』の第24番「クワジ・プレスト」の旋律を主題とする変奏曲として」James Barnesによって書かれているそうです。調べてみると、龍谷大学吹奏楽部は、2007年の定期演奏会で演奏しています。そしてゲストは、若手サックス奏者の上野耕平さんです。もちろん、私はよくわかっていないのですが、実力と人気を兼ね備えた有名な演奏家のようですね。しかも調べてみると上野さんは鉄道ファンなんですね。このことも実は大変有名なことのようです。まだ、お会いしたことはありませんが、とても親しみを覚えます。上野さんの演奏はもちろんのこと、私も「プチ鉄」(ちょっと鉄道ファン)ですので、お会いしてお話しできることを楽しみにしています。この記事からは、上野さんがいかに鉄道ファンであるのかがわかります。

◼︎以下は、龍谷大学吹奏楽部による「パガニーニの主題による幻想変奏曲」です。龍谷大学吹奏楽部「第34回定期演奏会」(2007年12月23日/滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール)での演奏です。

◼︎以下は、上野耕平さんの演奏と、上野さんの鉄道好き(彼は「音鉄」です)がわかる動画です。

Quatuor B meets 龍谷大学吹奏楽部 -サクソフォンの祭典-

■龍谷大学吹奏楽部のサックスパートの皆さんが、「Quatuor B」(クワチュールべー)というプロのサックス4重奏団の皆さんと共演します。龍谷大学吹奏楽部サックスパート、「Quatuor B」の皆さん、それぞれの単独演奏もあります。「Quatuor B」の國末貞仁先生は普段はアルトサックスを吹いておられ、龍谷大学吹奏楽部のサックスの講師をお引き受けいただいています。詳しくは、以下をご覧ください。

Quatuor B meets 龍谷大学吹奏楽部

-サクソフォンの祭典-

サックスだけの演奏会を開催いたします。

日本トップレベルのサックス四重奏団Quatuor Bと龍谷大学吹奏楽部サックスパートが共演します!それぞれのアンサンブルやサックスオーケストラのサウンドをお楽しみいただけます。

皆様のご来場心よりお待ちしております!

【日時】

9月29日(日)

開場14:30 開演15:00

【会場】

京都アバンティ9F 龍谷大学 響都ホール校友会館

【アクセス】

JR京都駅八条口よりすぐ

【入場料】

一般 2000円 高校生以下 1000円

【曲目】

●龍大単独

♪ラ・セーヌ/真島俊夫 他

●Quatuor B単独

♪万葉/櫛田てつのすけ

♪Quatuor Bが贈る進化系エンターテイメント「べーかるぼっくす」 他

●合同ステージ

♪アルルのサックス展覧会/高橋宏樹他

■「Quatuor B」の演奏です。

関西支部2019】ブリュッセル・レクイエム/龍谷大学

■Youtubeにアップされている龍谷大学吹奏楽部の演奏をチェックしていると、今年、龍谷大学が吹奏楽コンクールの関西大会で演奏した自由曲、「プリュッセル・レクイエム」がアップされていました。音だけで画像はありませんが、多くの方が聴いてくださっているようです。Youtubeには、この演奏に対して多数のコメントが書き込まれています。どれも、龍谷大学吹奏楽部の音楽的・技術的なレベルの高さを評価するものです。時々、部員の皆さんの真摯な練習の様子を拝見してきた者して、このように素敵なコメントを多数いただけることを大変嬉しく思うとともに、吹奏楽部の部長として多くの皆様に心より感謝いたしたいと思います。ありがとうございます。

■この「ブリュッセル・レクイエム」は、2016年、ベルギーの作曲家ベルト・アッペルモント (Bert Appermont) によって作曲された曲です。曲名にレクイエムという言葉が入っています。レクイエム=鎮魂歌とは、死者の鎮魂を願う死者のためのミサ曲です。ブリュッセルでは、2016年3月に連続爆破テロがおきましたが、その犠牲者を悼む鎮魂歌(レクイエム)として作曲されたのです。もともとは、金管バンドのために作曲されましたが、吹奏楽のためにも編曲されています。ただし、きちんと演奏すると16分になり、コンクールの演奏時間には入りきれません。そのため、コンクールの自由曲では、部分的にカットして演奏することになります。私自身は、学生時代にオーケストラで演奏していましたが、クラシックの曲の演奏では、曲をカットするという発想もないので最初は少々驚きましたが、コンクールではたくさんの団体が次々と演奏して審査を受けねばならず、このようなカットも仕方ないことなのでしょうね。

■この曲を聴いていただければおわかりかと思いますが、大変な難曲だと思います。難曲なんですが、コンクールでは、中学・高校も含めて、実に多くの団体がこの「ブリュッセル・レクイエム」を演奏しています。日本の吹奏楽の世界の事情をよく知りせんが、私自身は、そのことをとてもすごいことではないかと思っています。例えば、以下の演奏です。第66回全日本吹奏楽コンクールで金賞を受賞した、北海道代表 北斗市立上磯中学校の演奏です。大変評価の高い演奏です。とても中学生の演奏とは思えません。

「阪急少年音楽隊」のこと

◼︎今日は突然、脳味噌の古い記憶の中から、「阪急少年音楽隊」という言葉が浮び上ってきました。ずいぶん昔、私がまだ十代の頃ですから40数年前だと思いますが、当時、どこの放送局かは忘れたが、「阪急少年音楽隊」の演奏を聴かせる短い番組があったような気がします。また、私が通学していた大学は西宮にあり、阪急電鉄を使って通学していましたが、時々、阪急西宮北口のあたりで、「阪急少年音楽隊」の生徒さんらしき方たちをお見かけしました。

◼︎この「阪急少年音楽隊」についてはwikipediaですが、「阪急西宮スタジアム」の項目のなかで次のように解説されています。

かつて、阪急百貨店が経営していた企業内教育施設。1957年、将来の優秀な社員を育成する目的で設立された。入学者は全員、阪急少年音楽隊として吹奏楽活動を行い、学園を卒業後は阪急百貨店に就職することになっていた。

クリスマスの阪急グランドドームでのコンサート等の阪急百貨店の行事のほか、各種イベント、ラジオ、コンサートに出演し吹奏楽ファンのみならず、一般客からも人気を博した。

当初から長らく男子校だったが、1997年度から女子のみの入学となり最晩年は女子校となった。それに伴い、愛称も、阪急少年音楽隊から阪急商業学園ウィンドバンドに変更になった。

その後、阪急百貨店が学園運営から撤退し、2004年度からは高卒資格取得のための連携校だった向陽台高等学校が吹奏楽コースを新設し、向陽台高等学校ウィンドバンドとして継承され、2009年度からは、同法人の早稲田摂陵高等学校に移管され、早稲田摂陵高等学校ウィンドバンドとして再出発した。阪急西宮スタジアムの5、6階部分が校舎であり、よくスタジアム内で練習をしていた。

阪急商業学園時代は音楽を主体にしていた学校であった為、規定により全日本吹奏楽コンクールに出場する事ができなかった。(阪急百貨店に就職してから職場・一般部門として全日本吹奏楽コンクールに出場する事になっていた。)2004年に向陽台高等学校へ継承されてからは高等学校部門として全日本吹奏楽コンクールに出場できるようになった。

◼︎この解説を読んで納得しました。1996年までは「阪急少年音楽隊」は存続していたのですね。23年前ということになります。その後紆余曲折があって、今は早稲田摂陵高校に音楽活動が継承されています。知らなかったなあ。早稲田摂陵高校が吹奏楽に熱心に取り組まれていることは聞いていましたが、なるほどと合点がいきました。もう少し知りたくなり調べていると、以下のような記事を見つけました。勉強になります。「専門教育の音楽の外に商業教育として英語、商業、珠算、国語、数学、理科、社会、習字、美術まで学び、三年の教育を終ったときは、社員に採用、新制高校卒業生と同じ待遇を受けることになる」と書かれています。記憶の中にあったラジオ放送のことも書かれています。

◼︎このことをfacebookに投稿したところ、この西宮市の中学を卒業した方で、成人してからは中学教員として勤務されていた方からコメントをいただきました。その方のコメントをもとに、いろいろ調べていくと、興味深い記事に出会いました。

戦後の新憲法の下、義務教育が小学校6年と(新制)中学校3年の合わせて9年になったのが昭和22年。私たちの住む西宮市今津地区は、戦後の混乱の中、一説に「文化果つるところ」と言われるほど、教育環境の悪い下町で、生活保護を受けている生徒数が西宮市で最も多い中学校でした。街は荒廃し、子供達は不良グループを形成して、近隣の人達からはガラの悪さで恐れられているような状態でした。

その今津中学校で、情操教育の一環として音楽で子供達に夢と希望を与えられないものかと吹奏楽部を創部したのが鈴木竹男先生です。鈴木先生は、これも偶然の為せる業でしょうか、我が母・洋子が今津中学校第一期生で入学した時の担任でありました。後に、鈴木竹男先生は私のことを教え子をもじって「教え孫」と呼び、とても親身になって可愛がって下さいました。

この今津中学校に昭和31年、西宮で最も上品な地区にある夙川小学校から、今津中学校に転勤してきたのが、我が師・得津武史先生です。得津先生が赴任すると同時に、先任の鈴木先生は、阪急少年音楽隊に指揮者として招聘され、そこで関西を代表する素晴らしい楽団に育てられました。

◼︎私は吹奏楽の経験は全くありませんが、今津中学の得津先生のお名前は聞いたことがありました。スパルタ教育の練習で生徒たちを鍛えて、吹奏楽コンクールでも今津中学は活躍していました。そのような話題は、吹奏楽とはなんの関係もなかった私の耳にも入ってきていました。さて、今津中学で吹奏楽部を創部したのが、その後「阪急少年音楽隊」の隊長となる鈴木竹男先生、今津中学の2代目の顧問が得津武史先生。何かとても興味深いものを感じます。というのも、最近、独特の文化を形成してきた日本の吹奏楽界の歴史に強い関心を持っているからです。個々の地域の歴史や出来事に加えて、現在のような吹奏楽コンクールを中心とした日本の吹奏楽界が、どのように制度化されてきたのかということに関心を持っているのです。

第56回 京都府吹奏楽コンクール

本日、8月8日(木)に京都コンサートホールにて第56回京都府吹奏楽コンクールが行われました。

当部は、課題曲Ⅴ 日景貴文作曲「ビスマス・サイケデリアⅠ」、自由曲 ベルト・アッペルモント作曲「ブリュッセル・レクイエム」を演奏し、金賞を受賞いたしました。

また、京都府代表として8月18日(日)に行われる関西大会に出場させていただくことになりました。

多くの先生方のご指導のもと、輝かしい賞を受賞することができました。これからも感謝の気持ちを忘れず、関西大会に向け より洗礼された音楽ができるよう日々努力してまいります。

これからもご声援の程よろしくお願いいたします!

◼︎龍谷大学吹奏楽部、京都府吹奏楽コンクールで金賞を受賞するとともに、関西大会にも出場することになりました。目標は全国で金賞を受賞することでしょうが、まずはおめでとうございます。課題曲ではゾクッとして、自由曲ではちょっとウルウル。感動しました。良い演奏だったなあ。

関西大会までの間に合宿があります。合宿では、コンクールのメンバーは、関西突破のためにさらに演奏に磨きをかけます。他のメンバーは、月末に開催される龍谷大学の一大イベント「夕照コンサート」に向けて練習に励みます。

◼︎写真ですが、コンクール終了後、ホールのホワイエで、学生指揮者を中心にミーティングをされている部員の皆さん。保護者らしき方たちも少し遠巻きにして立っておられました。応援にきてくださったのですね。ありがとうございました。

ベルナルド・ハイティンク

◼︎この9月で、巨匠ベルナルド・ハイティンクが引退するのだそうです。90歳です。90歳まで、指揮者という激務を続けることができたというだけで、すごいことだと思います。もっとも、同じく巨匠のヘルベルト・ブロムシュテットは、まだ現役を続行中です。すごいです、本当に。さて、このハイティンクの動画は、1994年2月1日にベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮した時のものです。きちんと、CDで聞いてみたいものです。注文してみようかな…。

「ビスマス・サイケデリア I」

◼︎昨日は、吹奏楽部の練習を見学させていただきました(基本、部長としての仕事…なのですが、個人的に音楽好きということもあり見学したいのです)。もうじき開催される吹奏楽コンクールの課題曲「ビスマス・サイケデリア I」の作曲者である日景貴文さんが龍谷大学の練習場にお越しくださり、作曲者自らご指導くださいました。ありがとうございました。この「ビスマス・サイケデリア I」は、5つあるコンクールの課題曲のうちの1つです。私、吹奏楽は全くの素人ですが、かなり難易度の高い曲だと思います。日景さんは、スコアの冒頭に、次のようなアドバイスを書いておられます。

「何を聴かせるべきか」をしっかり把握しておくことが肝要です。打楽器は、全体を通して主導権を握ることが多いですが、音量も音色もよく研究されるとよいでしょう。3連符と16分音符の合成による連打音や、長・短2度を含む不協和音は、構成音それぞれの音量バランスを徹底して独特な響きを作ってください。テンポは、速すぎてしまうと各要素の絡み合いが捉えにくくなってしまいますので、注意しましょう。

◼︎現代曲ですので、連符、不協和音、変拍子が満載で、非常に難解な印象をもってしまいますが、昨日は作曲者自ら指揮をしながら、どういうふうに演奏するのか(するべきなのか)、非常に的確にアドバイスをされていました。本当にありがたいことです。練習場の片隅でスコアを見つつ、日景さんのアドバイスを聞かせていただきながら、カオスのなかにストラクチャが浮かび上がってくるような気持ちになりました。

◼︎ところで、曲名にあるビスマスとサイケデリアについてご存知でしょうか。サイケデリアは、私のような年代のものであれば、子どもの頃に聞いたことがある言葉です。Wikipediaでは、「LSDなどの幻覚剤によってもたらされる心理的感覚や様々な幻覚、極彩色のぐるぐる渦巻くイメージ(またはペイズリー模様)によって特徴づけられる視覚・聴覚の感覚の形容表現である」と解説しています。普段は知覚できない外部からの刺激が、相互に絡まり合い、ぶつかり合いながら、独特の視覚・聴覚を生みだすのでしょう。一方、ビスマスは元素の1つですが、いったん溶かしたのち、冷めていく過程で結晶化するのです。結晶は、サイケデリアの幻覚のような極彩色になります。

◼︎私は、日景さんの「ビスマス・サイケデリアI」を理解したいと思い、この結晶を入手しました。そして、サイケデリックなイメージを頭の中に浮かべながらルーペで結晶の細部を眺めてみました。作曲者である日景さんが、曲を着想されたイメージを少しでも追体験できればと思ったからです。まあ、そのような個人的な話はどうでもいいことですね…。

◼︎部員の皆さんが懸命に練習に取り組んでこられた「ビスマス・サイケデリアI」、先月と比較して相当なレベルに達しているいるように感じました。部員の皆さんの表情からは、一人一人の自信のようなものが伝わってきました。そのような自信もあってか、日景さんのアドバイスや指示も深く理解し、すぐに演奏に反映させることができたのではないかと思います。さらに演奏に磨きをかけて欲しいと思います。コンクールでどのような演奏を聞かせてくれるのか、非常に楽しみです。

◼︎練習後のことになりますが、日景さん、コンクールに出る部員の皆さん、若林義人監督、パーカッションのご指導をいただいている早坂雅子先生と瀬田駅周辺で夕食を楽しみました。お酒をいただきながら、「ビスマス・サイケデリアI」について、さらに、いろいろお話をお聞かせいただきました。「へーっ‼️」と驚くようなお話もありました。勉強になりますね。で、この夕食会の後ですが、若林監督のご希望もあり、二次会を大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でという展開になりました。日景さん、早坂先生、そして学生指揮のTくんご一緒したくださいました。若林監督、完全に「利やん」にはまっておられます。

サマーコンサート2019

先ほど、サマーコンサート2019が終演いたしました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました! pic.twitter.com/2e1hDaTkK5

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年6月30日

◼︎滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催された、龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート」、無事に終演いたしました。ご来場くださった皆様、ありがとうございました❣️

◼︎時々、練習に取り組む部員の皆さんの様子を拝見してきましたが、短期間でよくここまで仕上げてこられたなあと驚いています。部員の皆さん、素晴らしい演奏やパフォーマンス、ありがとうございました。ご指導くださった若林音楽監督をはじめとする指導者の先生方にも心より感謝いたします。今回のゲストであるジャズクラリネット奏者の谷口英治さんも、龍谷大学吹奏楽部の音楽的なポテンシャルに驚いておられました。

◼︎大きなコンサートを終えたばかりですが、部員の皆さん、ここで一息つく時間はありません。次は、県内中高の吹奏楽部が集まる一大イベント「夕照コンサート」や、「日本吹奏楽コンクール」、そして冬の「定期演奏会」に向かって練習に取り組み始めます。大変なことだと思いますが、多くの皆さんに音楽の感動を伝えてください。

龍谷大学吹奏楽部CD「ウィンスコセレクト~ガーシュウィン・ブラス~」

昨年レコーディングを行った「ウィンスコセレクト~ガーシュウィン・ブラス~」が、ウィンズスコア様より発売開始となりました!

アメリカの作曲家 G.ガーシュウィンの、『ラプソディー・イン・ブルー』をはじめとした名曲 7曲を詰め込んだ1枚となっております。

この機会にぜひお買い求めください♪ pic.twitter.com/oWdhxUfJx1— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年6月2日

◼︎龍谷大学吹奏楽部では、昨年「ウィンスコセレクト~ガーシュウィン・ブラス~」のレコーディングを行いました。その時の録音が、ウィンズスコアよりCDとして発売される子になりました。収録されている曲は、以下の通りです。

1.アイ・ガット・リズム

2.ストライク・アップ・ザ・バンド

3.ラプソディ・イン・ブルー

4.クレイジー・フォー・ユー(序曲)

5.ガーシュウィン・トリビュート・トゥ・ラヴ

6.誰かが私を見つめている(アルトサックスソロと吹奏楽)

7.パリのアメリカ人

◼︎CDは、こちらから購入できます。どうぞお買い求めください。よろしくお願いいたします。