NPO法人「琵琶故知新」の総会

■先週火曜日、10月1日に投稿しましたが、天台宗の最澄の「一燈照隅万燈照国」(いっとうしょうぐうばんとうしょうこう)=「一隅を照らす光が集まれば、その光は国全体をも照らすことになる…」という言葉に励まされるように、琵琶湖のまわりで実践されている「小さな自然再生」を支援するNPO「琵琶故知新」を設立することになりました。IT技術を使った「びわぽいんと」という新しい仕組みをこのNPOで運営していきます。

■今日、10月7月(月)は、このNPO設立のために必要な最初の総会を「コラボしが21」で開催しました。市民団体「水草は宝の山」(水宝山)の会合の中で提案された「びわぽいんと」が、やっと実現しそうな段階にまでになりました。「水宝山」の方は、現在のところ法人化する予定はありませんが、こちらはこちらで地道に水草問題に取り組んでいこうと思います。また、「水宝山」のなかから、この「びわぽいんと」のようなアイデアがいろいろ生まれてくると素敵だなと思っています。

「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の練習会

◼︎昨日、「第6回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の練習会が開催されました。この「びわ100」には、国連FAOによる「世界農業遺産」の申請に取り組んできた滋賀県職員の皆さんと、4回目の参加になります。ありがとうございます。「世界農業遺産を県民の皆さんにアピールするために、このウォーキングの大会に出よう」と言ったのは私なんですが、ここまで農政水産部の職員の皆さんが、頑張って参加していただけるとは思ってもいませんでした。最初は、申請準備を進めていた核になるメンバー3人に一緒に「100km歩こう」と言っていたのですが、いつの間にか管理職の方達も含めて大所帯での参加ということなります。今年は、30人ほどの滋賀県職員のみなさんとともに歩きます。

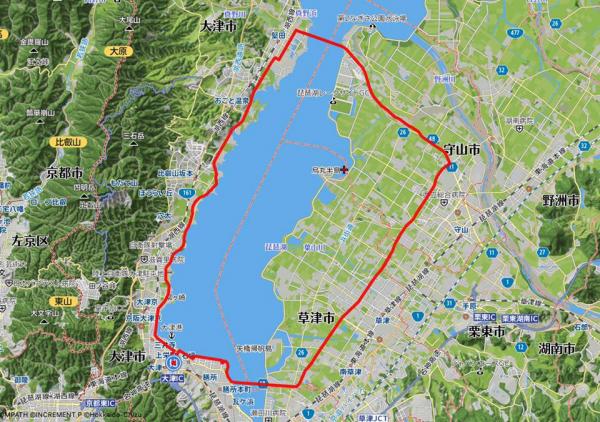

◼︎昨日歩いた跡を地図上に示してみました。南湖の東岸は、本番の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の本番のコースの通りに歩きました。ですから、かなり内陸部を歩くことになりました。本番は、さらに南郷の洗堰まで行って折り返すのですが、そうすると時間がかかって宴会(慰労会)の開始が遅くなるので、今回は近江大橋を渡って県庁にゴールしました。昨日、歩きながら忘れ物をしていたことに気がつきました。銭湯に入り、宴会で交流したあとは、電車で帰宅するわけですが、その時にはくズボンを忘れていたのです。仕方がないので帰りはランニングパンツで帰宅する羽目に…。

◼︎琵琶湖大橋の展望台に辿りついた時に撮ったものです。私も含めて9名で朝7時に滋賀県庁をスタートしました。湖東や湖北にお住いの皆さんは、近江八幡からスタートして湖岸を南下、昼食を摂る守山市内の「餃子の王将」で合流しました。このお店で昼食を摂ることが、毎年の恒例になっています。この段階で、すでに予定の半分以上歩いていることになります。おそらく23kmぐいでしょうか。皆さん、がっつり昼食を摂っておられました。

◼︎17時52分頃にゴールの滋賀県庁にゴールしました。歩数は、「59904歩」。6万歩弱ですね。時間は、朝7時にスタートしましたから、休憩時間もたっぷりとって11時間でゴールということになります。ゴールした後は、県庁近くの銭湯に入り汗を流し、慰労会(本来は壮行会)を大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開くことができました。これも毎年恒例ですね。「利やん」は県庁の方もよく利用されます。正式名称は「としやん」なんですが、県庁の皆さんは伝統的?!に「りーやん」といつも呼んでおられます。この「りーやん」の宴会に農政水産部の次長さんもご参加くださいました。ありがとうございました。

◼︎本番は、100kmです。これまで3回参加しましたが、その時のことも、かなり詳細に記録に残しました。これから「びわ100」に参加しようと思っておられる方達が、参考にしてくださっていると聞いています。拙い記録ですが、何かの役に立てば幸いです。

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第5回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

一燈照隅万燈照国

■天台宗の最澄の言葉と聞いています。「一燈照隅万燈照国」(いっとうしょうぐうばんとうしょうこう)。「一隅を照らす光が集まれば、その光は国全体をも照らすことになる…」という意味なのだそうです。

■全国の様々な地域社会で取り組まれている「小さな自然再生」の実践も、この言葉と同様なのかもしれないと思っています。最澄の教えを単純化しているとのお叱りを受けるかもしれませんが、例えば、琵琶湖の周囲の一隅を照らす活動(小さな自然再生)も、たくさん集まれば琵琶湖全体を照らすことになるのではないか、琵琶湖のことを思う人の気持ちをうまくつなぐことができるのではないか、そのように思うのです。

■琵琶湖のまわりで実践されている「小さな自然再生」の活動が、うまくつながることで、琵琶湖の周りに環境保全の連帯が生まれるようにしていけないだろうか。そのような活動が、企業のCSR活動ともつなり、琵琶湖の周りの「小さな自然再生」を支える社会的仕組みを、多くの人の力で生み出すことはできないだろうか。

■そのような思いから、「小さな自然再生」の実践者、企業人、研究者、専門家…様々なお立場の方達が参加する市民グループ「水草は宝の山」(「水宝山」)でいろいろ議論をしてきました。グループの仲間である川戸良幸さん(琵琶湖汽船)のアイデアを核に、グループのメンバーで「びわぽいんと」という新しい社会的仕組みを構想してきました。もうじき、その「びわぽいんと」を運営するNPO法人も設立することができそうな段階になってきました。皆さんのご理解と応援が必要です。どうか、よろしくお願いいたします。

ビワマスと北船路

■先週の火曜日のことになりまずか、ひさしぶりに市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の会議が開かれました。相変わらず、体調はイマイチの状態ではありますが、ひさしぶりに、琵琶湖の環境保全活動を「つなぐ」ための仕組、「びわぽいんと」について相談をすることができました。この「びわぽいんと」については、おそらく年末にはご披露できるかな…という感じになってきています。とはいえ、まだまだ詰めていかねば穴がたくさんあります。頑張ります。

■会議の後は、近くの居酒屋「からっ風」に行って懇親会ということになりました。京阪石山坂本線の石場駅の近くにあります。ここは、25年前、私が滋賀県庁の職員であった時代(琵琶湖博物館開設準備室の主査の時代)に、上司に連れられて来ていたお店です。この日のお刺身の中には、天然のビワマスが入っていました。ビワマスのひれ酒も始めて味うことができました。本当に美味しいですね、ビワマス。

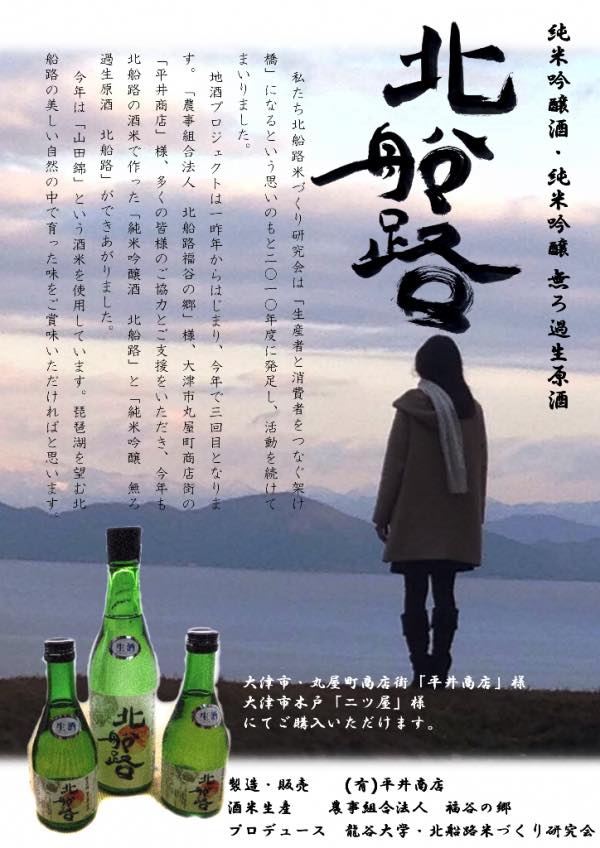

■体調というか精神状態は相変わらずイマイチな感じなのですが、お酒は呑めます。まずはビール、そしてハイボール、最後は日本酒。何を飲もうかと壁に並ぶ銘柄を眺めて、大津の酒蔵「平井商店」さんの「浅茅生」をお願いすることにしました。その際、注文のついでに「ちなみに、平井さんの『北船路』はありますか?」とお聞きしたところ、「あれ、美味しいですね。うちのお客さんで、北船路が大好きな人がいて」と一気に話が盛り上がりました。純米吟醸酒無濾ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」は、ゼミの学生たちが、比良山の麓にある農村・北船路(大津市八屋戸)と平井商店さんをつないで生まれた銘柄なのです。そのことをお店の方に話すと、話はさらに盛り上がりました。息子さんのお連れ合いが、とても気に入っておられるとのことでした。瓶のラベルの左の端に小さい字で「プロデュース 龍谷大学・北船路米づくり研究会」と書いてあります。ラベルをデザインしたのもゼミ生なのです。人によっては、「もっと大きく龍谷大学と書けば良いのに」と言ってくださるわけですが、学生には、「自分たちは裏方、黒子なんだから、小さな字にしなさい」と言って目立たないようにしてもらいました。だから、からっ風の皆さんも龍谷大学の字は目にはいっていなかったようです。ポスターについても、学生がデザインしました。

家庭菜園でつながりを

◼︎今日は仰木の里市民センター(大津市)で、「学生まちづくりLAB(laboratory)」の学生研究員の皆さんが企画したプロジェクト、「Eα10」というプロジェクト関連の講習会が開催されました。家庭菜園の講習会です。「学生まちづくりLAB」については、これまでもfacebookに投稿してきましたが、龍谷大学REC(龍谷エクステンションセンター)、仰木の里自治連合会、大津市役所の3者によって取り組まれている事業です。学生研究員が地域の皆さんと連携して、プロジェクトを提案して、地域の皆さんと一緒に取り組むことで、地域の課題を緩和・解決していくことを目指しています。

◼︎今日は仰木の里市民センター(大津市)で、「学生まちづくりLAB(laboratory)」の学生研究員の皆さんが企画したプロジェクト、「Eα10」というプロジェクト関連の講習会が開催されました。家庭菜園の講習会です。「学生まちづくりLAB」については、これまでもfacebookに投稿してきましたが、龍谷大学REC(龍谷エクステンションセンター)、仰木の里自治連合会、大津市役所の3者によって取り組まれている事業です。学生研究員が地域の皆さんと連携して、プロジェクトを提案して、地域の皆さんと一緒に取り組むことで、地域の課題を緩和・解決していくことを目指しています。

◼︎かつて若い世代の家族が転入してきた都市郊外の新興住宅地、今では高齢化が進み、様々な問題が発生してきています。高齢者の孤立、多世代間の交流の欠如等もそうです。プロジェクト「Eα10」では、それらの問題を緩和していくために、以下のようなイメージの「家庭菜園」を多くの皆さんと横につながりながら一緒に取り組んでいくことにしました。「ご近所間のゆるやかな繋がりを深める」…、というところにポイントがあるようです。このような家庭菜園のイメージを、学生研究員の皆さんは、エディブルスクールヤードの考え方からヒントを得ています。

・ご近所さんとの共通の話題になる「家庭菜園」

・家庭で作った野菜や果物を交換して交流を深める「家庭菜園」

・定年退職後の趣味・生きがいとなりうる「家庭菜園」

・育てた作物を持ち寄り食事会開催などの場作りにも使える「家庭菜園」

◼︎今日は、参加者の方達のそれぞれのお宅に、ジャガイモの種芋(アローワという品種)、地這えキュウリ、近江カブラの苗、そして培養土とプランターを持ち帰っていただき、それぞれの家庭で栽培していただくための講習会が開催されました。指導は、龍谷大学農学部の佐藤茂先生です。提供される栽培用の培養土は、ピートモス等を使った人工培養土です。しかも、ジャガイモの種芋については、この培養土の入った袋に直接植えます。「袋栽培」という方法です。種芋のアローワは、早期肥大性が高く収穫量が多い早生品種です。ですので、来月の中旬には収穫できます。とても簡単ですね。

◼︎実は、収穫したジャガイモは、10月の下旬に仰木の里自治連合会で開催するイベント「仰木の里フェスタ」で加工・販売することになっています。各家庭で栽培したジャガイモを持ち寄って交流を深めていく予定です。地這えキュウリと近江カブラについても、それぞれの家庭で栽培していただきますが、特に近江カブラについては、収穫は12月になろうかと思います。大津の伝統野菜である近江カブラの栽培、こちらについてはなかなか難しいところがあるようですが、皆さんチャレンジされます。

琵琶湖関連の会議

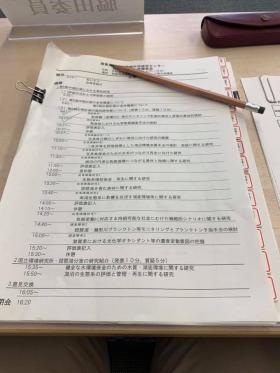

◼︎今週月曜日は、琵琶湖の湖畔(大津市柳ケ崎)にある「滋賀県琵琶湖環境科学研究センター」の評議員会でした。年1回、朝から夕方まで、この研究機関で行われている政策課題研究と調査解析の成果に関するプレゼンをお聞きし、質問・コメント・評価をさせていただく会議です。勉強になりました。評議員会には、評議員として、大学、マスコミ、環境NPO、経済団体といった様々な分野の方達が出席されます。大学や学会内部の研究とは異なり、社会的な視点(県民の期待や生活感覚等)、学術的な視点から意義のあるものになっているか、課題解決に資する目標設定になっているか、といったことが研究の目標になります。現在の琵琶湖や琵琶湖の周囲の環境問題の解決にどのようにつながるのか、役立つのかが問われることになります。というのも、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究は、環境行政への貢献に資するものであることが前提になっているのです。朝から夕方まで一日かけての会議はかなり疲れるわけですが、課題解決志向の研究や解析は自分の研究姿勢とも合致していますし、いわゆる文理融合の環境研究をしてきた私にとっては、自分が専門とする分野以外のことを勉強する機会にもなります。ありがたいことです。

◼︎今週月曜日は、琵琶湖の湖畔(大津市柳ケ崎)にある「滋賀県琵琶湖環境科学研究センター」の評議員会でした。年1回、朝から夕方まで、この研究機関で行われている政策課題研究と調査解析の成果に関するプレゼンをお聞きし、質問・コメント・評価をさせていただく会議です。勉強になりました。評議員会には、評議員として、大学、マスコミ、環境NPO、経済団体といった様々な分野の方達が出席されます。大学や学会内部の研究とは異なり、社会的な視点(県民の期待や生活感覚等)、学術的な視点から意義のあるものになっているか、課題解決に資する目標設定になっているか、といったことが研究の目標になります。現在の琵琶湖や琵琶湖の周囲の環境問題の解決にどのようにつながるのか、役立つのかが問われることになります。というのも、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究は、環境行政への貢献に資するものであることが前提になっているのです。朝から夕方まで一日かけての会議はかなり疲れるわけですが、課題解決志向の研究や解析は自分の研究姿勢とも合致していますし、いわゆる文理融合の環境研究をしてきた私にとっては、自分が専門とする分野以外のことを勉強する機会にもなります。ありがたいことです。

◼︎翌日の火曜日の午後は滋賀県庁で開催された。「マザーレイク21計画学術フォーラム」に出席しました。滋賀県では、2011年10月に「琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画)第2期改定版」を策定し、これに基づき琵琶湖の総合保全の推進を図っています。このマザーレイク21計画では、進行管理(PDCAサイクル)における施策の評価(Check)に当たり、学術的な見地から琵琶湖と流域の状況について指標などを用いて整理・解析する「学術フォーラム」の設置が位置付けられているのです。学術フォーラムということで、様々な分野の研究者が集まりますが、まず県の方から、様々な環境評価指標(湖内の指標、湖辺域の指標、集水域・暮らしの指標)や指標間の関係性をもとに進捗状況の報告が行われます。その報告を受けて、各委員が質問や意見を述べます。私はこの学術フォーラムが始まった時から委員をしていますが、専門分野の違う委員の皆さんたちの発言から、いつも良い刺激を頂いています。勉強になります。今回も良い刺激をいただきました。もちろん、私も自分の専門分野との関連から質問や意見を述べていますが、私が他の委員の皆さんにどのような刺激を与えられたかについては…よくわかりません(笑)。

◼︎今回、とても印象に残ったことは、報告の中にあった琵琶湖の漁師をされているMさんのインタビューの中に出てきた話です。現在、琵琶湖では科学的な指標からすると随分水質は改善させているのはずなのに、魚がいない、魚が獲れないということが問題になっています。Mさんは、「漁網に泥のようなものがついてベタベタになる。昔は漁網が1ヶ月使えたが、今は1週間しか使えない。昔は農業濁水に魚が寄ってきたが、今は引いていくのが気にかかっている」と語っておられます。琵琶湖の環境問題を、毎日、漁業を通して観察されている方から得られる知見は大変重要なものです。従来の科学的指標だけでは捉えられない、このような観察から得られる知見も、きちんと評価し琵琶湖の環境の改善に役立てていくことが必要になります。

◼︎もう一つ。今回のフォーラムでは、様々な関係者による「魚たちのにぎわいを協働で復活させるプロジェクト」のワークショップの成果の一部が、「琵琶湖とその流域で生じた王な事象の年表」として拝見することができました。これは、1950年以降を対象にした年表で、琵琶湖とその流域における歴史を大まかに理解するための資料です。私がとても興味深かったのは、1970年頃から始まる「川で遊ぶ子どもや魚取りをする人たちの減少」という記述があったこたです。滋賀県外から転入されてきた皆さんは、よく「滋賀県は琵琶湖もあり自然が豊かですね」とおっしゃいます。確かにそうなのですが、この場合の豊かさとは、視覚的なところから捉えられる豊かさ、景観的な豊かさのように思います。それに対して魚取りというのは、手の中で動くぬるぬる・ビクピクする魚の感触、そして匂い、その時のワクワクした気持ち…そのような様々な要素が複合した豊かさということになります。前者の視覚的・景観的な豊かさが観念的なであるのに対して、魚取りの方はもっと身体的ということが言えるのではないかと思います。大変、曖昧ですね。しかし、この「川で遊ぶ子どもや魚取りをする人たちの減少」という出来事は、琵琶湖と人びとの関係を考える上で非常に重要なものではないかと思うのです。これを簡単に指標化することなど、とてもできませんが、常に注意を払っていく必要があるように思います。

◼︎学術フォーラムの後は、琵琶湖環境部琵琶湖保全琵琶湖再生課を訪ねました。「ヨシ群落保全審議会」と関連する諸々の相談を行いました。前向きに仕事に取り組まれている職員の方たちと、いろいろ議論して、一緒に仕事ができること、とってもやり甲斐を感じますね。ヨシ群落のこと以外に、水草の利用に関しても意見交換をしました。これからも、地域と行政と大学をつなぐなかで、琵琶湖の環境保全そしてその活用に取り組んでいきます。

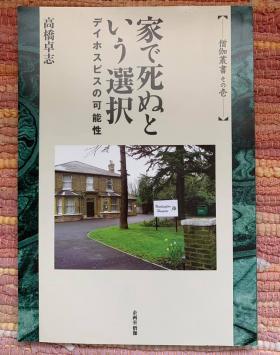

『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』(高橋卓志)

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■浜大津でのミーティングを済ませた後は、急いで大宮キャンパスに移動しました。尊敬する高橋卓志先生が担当されている、大学院実践真宗学科の社会特殊研究をモグリの学生として聴講するためです。この日のテーマは、「医療と宗教の接点とギャップ」でした。高橋先生の授業でいただいた刺激を、これから彦根の農村で展開する予定のプロジェクト(コミュニティの力で、住み慣れた我が家で最期を迎えられるように)に活かしていけるよう頑張ろうと思います。この日は高橋先生からたくさんの資料を配布していただきました。また欠席した前回の授業の際に配布され『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』については、わざわざ自宅までお送りくださいました。高橋先生ありがとうございます。この本は、私家本だそうです。貴重ですね。丁寧に拝読させていただこうと思います。次回は、ゲストとして医師の内藤いづみ先生が授業にお越しになります。在宅ホスピス医として、高橋先生と一緒にいろいろ活動をされてこられたようです。内藤先生がお越しになる次回までに、配布していただいた資料を全て読んでおくようにとの指示が出ています。楽しみです。

「大学コンソーシアム」での会議から「シガウマラ」送別会へ

◾️昨日は午後に「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」で会議がありました。大学(学生・教員)、地域、行政がどのような連携していけばよいのか、それをコンソーシアムとしてどのように支援していくのか。連携がさらに展開していくためには、コンソーシアムとして何をしなくてはいけないのか…。その辺りのことについても、意見交換をしました。

◾️随分前のことになりますが、コンソーシアムの委員をしていた時、会議以外にも集まって時々飲み会をしていました。いろんなアイデアが出てきました。個別の大学を超えた「びわ湖自由大学」というのを作ろうというアイデアです。大学といっても、コンソーシアムに参加している大学の学生であれば、一定のルールのもとで誰でも参加できる「地域連携型の教育プログラム」です。もちろん、各大学でも単位認定されます。長期休暇中に、県内の地域での活動をメインに、後は各大学のキャンパスを利用した講義やワークショップ等を開催していくというものです。異なる大学の、異なる学びをしている学生たちが、同じフィールドで、地域の課題に取り組む…というのがアイデアの骨子です。私は、今でもこういう「地域連携型の教育プログラム」が必要だと思っています。「地域連携型の教育プログラム」は各大学でも様々な取り組みが行われていますが、コンソーシアムがあえてこのような教育プログラムを展開していくにあたっては、個別の大学ではできない、コンソーシアムにしかできないこと、コンソーシアムのアドバンテージを最大限活かしていくことかなと思っています。昨日は、そのような「お蔵入り」していたアイデアも持ち出して、いろいろ意見交換をしました。有意義な時間持てたのではないかと思います。

◾️会議の後は、近くにある天孫神社まで。ここの境内は小さいけれど、桜がとても美しいのです。少し様子を見に行きましたが、鑑賞できるようになるまでには、まだもう少し時間が必要なようでした。その後は…。

◾️会議の後は、近くにある天孫神社まで。ここの境内は小さいけれど、桜がとても美しいのです。少し様子を見に行きましたが、鑑賞できるようになるまでには、まだもう少し時間が必要なようでした。その後は…。

◾️昨日は、あらかじめ夕食を外でとることになっていたので、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。すると、滋賀県内のトレイルランニングのアスリートが集まって結成された団体「シガウマラ」の宴会があると教えていただきました。「シガウマラ」の皆さんには、このお店のランニングチーム「チーム利やん」でも走っていただいていることもあり、皆さんのお顔を拝見したくて、宴会が始まるまでいることにしました。この日は、チームメイトの 渡邊孝浩さんが東京に関東に転勤になるということで、送別会が開催されました。この「シガウマラ」、皆さんとっても仲良し。素敵な皆さんです。お世話になっている皆さんに挨拶、いつもfacebookで「いいね!」をしてくださる治久丸信輔さんとも一緒に写真を撮ってもらいました。この写真は、治久丸さんに送ってもらったものです。家庭でもなく、職場でもない。こういった「サードプレイス」を持っている人たちは本当に幸せそうです。

「学生まちづくりLab」報告会

◾️龍谷大学エクステンションセンター(龍大REC)と、仰木の里学区自治連合会、そして大津市役所と連携して取り組んでいる「学祭まちづくりLaboratory」(以下、「学生Lab」)。今日は瀬田キャンパスで、越大津市長をお迎えして学生研究員の皆さんが報告を行いました。

◾️都市郊外の新興住宅地では、少子高齢化が進行に伴い、様々な問題が発生しています。これは全国的な問題となっています。この少子高齢化に伴って発生する様々な問題を緩和し、地域の暮らしやすさや魅力を創出し、地域力を向上させていくために、「学生Lab」の学生研究員の皆さんは、地域の皆さんや市役所と連携しながら活動に取り組んでいます(オープンガバナンスとオープンデータが合体した取り組みです)。今年度は実質的な活動時間が3ヶ月程度であったことから、まずは地域の実情把握と課題の整理に取り組みました。

◾️学生研究員の皆さんの報告を聞かれた越市長からは、これまでの取り組みのプロセスや、今後の展望(まちづくりのアイデア)に関して、様々な質問をいただくことができました。そのような市長からいただいた質問に、学生研究員の皆さんは、自分たちの意見や考えをきちんと述べておられたので、市長も満足されたご様子でした。学部の枠を超えて、自らチャレンジしようと応募してこられた学生研究員の皆さんだけあって、力を持っておられるなあと、大変感心しました。さて、具体的な取り組みの成果に関してですが、そのうちにfacebookでもご紹介できる時がやってくるのではないかと思っています。

◾️学生研究員の皆さんが説明した展望については、市長からアドバイスを頂くこともできました。また、市内にある自治会で取り組まれているユニークな取り組みに関するご紹介もありました。市役所でも、そういったユニークな取り組みの複数の事例を把握されているようです。私の思いつきですが、そういった事例のノウハウが、「まちづくり事例バンク」として社会的にシェアされると良いなと思いました。

ヨシ群落保全審議会

◾️今日は、滋賀県庁でヨシ群落保全審議会が開催されました。審議会というと堅苦しい印象がありますが、この審議会はまったくそのような雰囲気がありません。開催される回数は少ないのですが、毎回生産的な議論を行っています。

◾️今日は、滋賀県庁でヨシ群落保全審議会が開催されました。審議会というと堅苦しい印象がありますが、この審議会はまったくそのような雰囲気がありません。開催される回数は少ないのですが、毎回生産的な議論を行っています。

◾️刈り取ったヨシのカーボン量を算定して、ヨシ群落の科学的な評価につなげていこうというアイデアが審議会から生まれ、それが実現しそうな雰囲気になってきました。審議会委員のお一人であるコクヨ滋賀の太田俊浩さんと琵琶湖博物館の学芸員をされている林竜馬さんとの連携から生まれた科学的な調査研究の成果を、滋賀県庁の琵琶湖政策課の職員の皆さんが制度的にサポートすることで実現しそうな感じになってきたのです。ヨシ群落の評価を科学的に行うと同時に、保全活動を励ましていく努力の「見える化」につながることも期待されます。素晴らしいことだと思います。

◾️審議会では、従来のヨシ群落の造成事業を中心とした取り組みだけでなく、ヨシ群落の保全に関する社会的な取り組みも必要だと判断しています。行政による公共事業だけでは、ヨシ群落は保全することができません。そのようなこともあり、私たちは地域社会の中でヨシ群落の保全に取り組む様々な団体の活動にも注目しています。確認できただけでも、琵琶湖の周囲で45ほどの団体が活動をされています。確認されていないだけで、実際には活動している団体がまだあるのではないかと思っています。これだけの団体が活動している事実を、私自身はとても凄いことだと思っています。各団体が相互に連携していくためには、どのような仕組みが必要なのか。このような各団体の活動を、どのように情報発信していけばよいのか。このような団体をどのように社会的に支援していくのか。審議会では、このあたりの社会的な取り組みを、「つながる」「しらせる」「ささえる」という風に表現しています。

◾️来年度は丁寧に各地域でヒアリングを行って、できれば各地域ごとのヨシ群落のカルテのようなものを、地域の皆さんと一緒に作っていければなあと個人的には思っています。あくまで、個人的な意見です。ヨシ群落の中にあるヤナギが巨木化しつつあるという情報もあり(実際に森林化していることが確認できている場所もあります)、ヨシ群落が面積は戻りつつあるものの、具体的にはどのような状況になってきているのか、大変気になるところです。昨年の台風による倒木もまだ数多く残っているようです。そのような倒木のために、ヨシ群落の保全活動が十分にできないという指摘もありました。たくさんの課題がありますが、少しずつ頑張って取り組んでいかなければなりません。まあ、このような感じでして、審議会の活発な様子をご理解いただければと思います。

◾️写真は、琵琶湖のヨシ群落とはまったく関係ありません。審議会の後、自宅に戻って庭の世話をしているときに撮ったものです。クリスマスローズがきちんと開花しました。嬉しいです。黄色いラッパスイセンも蕾が膨らみ、他にもいろいろ花が咲きそうな状況になってきました。明日から東北に出張しますが、帰宅すると咲いているのではないかと思います。春到来間近です。