京都駅で

■いよいよ、本格的に仕事が始まりました。午前中は深草キャンパスで研究部の執行部会議、午後は大宮キャンパスに移動し「世界仏教文化研究センター」の運営会議。こちらは、オブザーバーなのですが、審議事項に関連して出席。研究部の立場からある事業の今後の展開について説明をさせていただきました。本日は、一日会議の日です。

■さて、大宮キャンパスでの会議を終えて深草キャンパスに戻る途中、てくてく歩いて京都駅に近づくいたとき、懐かしいメロディーが聞こえてきました。母校・関西学院大学の応援歌「新月旗の下に」です。近づいてみてわかったのですが、関関同立4大学の応援団によるイベントでした。「四雄の宴」という関西四私立大学応援団連盟による応援団の公開のイベントです。ネットで調べてみると、wikipediaですが以下のような説明がありました。

毎年、9月末日にJR京都駅ビルの大階段広場(京都駅ビル室町小路広場)で行われる。各大学の応援団旗が一斉に掲げられるオープニングに始まり、大学校歌・応援歌の合唱や、吹奏楽部、チアリーダー部による合同ステージなどで盛り上がる。フィナーレは、関西四私立大学応援団連盟に加盟する各校の応援歌メドレーで締めくくられる。

近年では、来場者が3,000人を超えている。

また、2005年は関西四私立大学応援団連盟発足30周年ということで特別に野球部が関西学生野球連盟に加盟している、京都大学の京都大学応援団と近畿大学の近畿大学応援部を招待した。

1999年度までは各応援団の団太鼓の使用を許可していたが、1999年度のステージにおいて団太鼓の大音量により、新幹線の感震器が反応し停止するという珍事が起こって以来、使用は自粛している。

■「太鼓の使用は自粛…」そういうことがあったんですね~。ところで、応援歌「新月旗の下に」の歌詞は、昭和29年(1954年)、学院創立65周年を記念で公募の中から選ばれたものです。ちょっと道草をして、関西学院大学の応援団総武の演舞や演奏を拝見することにしました。最後の方には、校歌「空の翼」も演奏されました。京都駅で「空の翼」とは、なんたが嬉しい気持ちになりました。同窓生としてジーンときました。校歌は、作曲は山田耕筰、作詞は北原白秋です。全国の様々な学校の校歌をつくってきた名コンビですね。ちなみに山田耕筰は、関西学院の同窓生です。中学部に在籍されていました。

■今日は連続する会議と、水害のニュースに、なんとも力が入らない状況になっていました。母校の応援歌や校歌を聞いて、気合が入りました!同時に、母校のスクールモットーである “Mastery for Service”を心のなかで強く思いました。写真ですが、大階段広場の一番上から撮ったものです。下の方は、写真の撮影が禁止されていたので、こういうことになりました。しかし、小さくてよくわかりませんね。

就活日程について

▪︎今朝、毎日新聞のネットの記事を読んで、驚きました。こんな内容です。

▪︎今朝、毎日新聞のネットの記事を読んで、驚きました。こんな内容です。

経団連の榊原定征会長は、7日の定例記者会見で、来春入社の大学生の選考解禁日を8月1日とした経団連の新しい指針について、「抜本的には無理だが、何らかの改善は可能だ」と来年の採用活動を前に制度変更を検討する方針を示した。企業側、学生側双方から不満が出ていることを受けた発言で、将来的に選考解禁日を従来の4月1日に戻す可能性についても「選択肢としてはあり得る」と述べた。

▪︎解禁日が8月になったことで、いろいろ問題が発生したようです。学生の側からは、「オワハラ」の問題が指摘されました。内定を出す企業からの「就活終われハラスメント」のとです。採用する側からも不評のようです。もちろん、直接、学生を指導している教員としても困ったことだと思っています。ゼミの3年生には、就職活動の時期が変化したことを前提に、卒論関係の調査や論文執筆の進め方を指導してあります。解禁日が8月になったことで、「夏休みから秋にかけて卒論の補足調査や執筆に集中していくことが難しくなるため、早め早めに卒論の準備に取り掛からねばならない。また、就活をしながら、卒論も進めるという苦しい状況になってくる」と説明しました。ところが、急にまた制度を変更するというのです。それも、選考解禁日を従来の4月1日に戻す可能性もあるというのですから困ったものです。明確にしてもらわないと、キャリア指導だけでなく、卒論の指導も計画的にできなくなります。

瀬田キャンパスで「サイエンスカフェ」

▪︎ひとつ前のエントリーは、龍谷大学の瀬田キャンパスに「カフェ」ができるという話しでした。今回も、「カフェ」の話題です。といっても、「サイエンスエフェ」です。「サイエンスカフェ」とは、誰もが自由に参加して、くつろいだ雰囲気のなかで、専門家から先端の科学の話しを聞きながら、自由に語りあう交流の場…といえるのかもしれません。ヨーロッパで始まりました。龍谷大学では、今回、龍谷祭のイベントの一環として行われるようです。以下は、大学のホームページからの引用です。詳しくは、こちらをクリックしてご覧ください。

「サイエンスカフェ」は、お茶を飲みながら気軽に科学の話に耳を傾け、おしゃべりを楽しむ催しです。

私たちは時折、生き物について「謎を解明した」とか「新事実を発見した」などと見聞きすることがありますが、実際のところ、どんな人がどのようにその偉業に挑んでいるのでしょうか。

今回は、龍谷祭にあわせて、研究がユニークでトーク好きな生き物研究者6 人が集まり、それぞれの研究の魅力を「すこしずつ」紹介します。人間味あふれるアラフォー研究者たちの、最先端の生々しい話に、あなたの知的好奇心がくすぐられること間違いなしでしょう。そして、ツッコミどころ満載の若い研究者たちを、お茶を片手にみんなで質問攻めにしてしまいましょう!

また、トークやおしゃべりの合間には、研究をネタに研究者と参加者が交流できるハンズ・オン・タイムも設けています。生き物の不思議とその研究者の魅力にふれる希なチャンスですので、ぜひ気軽にお茶しに来てください。日時:2015(平成27)年10 月25 日(日)入場無料・入退場自由

第1部 11:00~13:00 第2部 13:30~15:30

会場:龍谷大学瀬田キャンパス9号館1階オープンキッチン(予定)

対象:主に高校生以上(中学生以下も来場歓迎) ※当日先着順50席

お問い合わせ先龍谷大学農学部教務課 Tel 077-599-5601

http://www.ryukoku.ac.jp

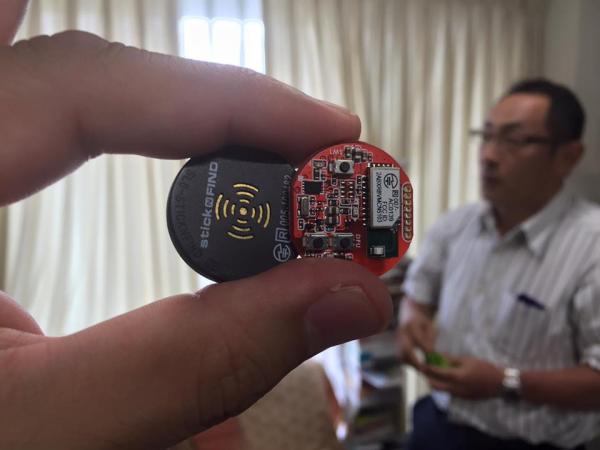

IT企業とともに「共助の地域社会」

▪︎昨日は、研究室に客人が来られました。滋賀県内のITベンチャー企業であるナスカの社長・井上昌宏さんです。井上さんからは、写真のような小さなビーコンとよばれる電波発信機を使って、超高齢社会のなかに「共助の地域社会」をあちこちに生み出していきたいというお話しを伺いました。徘徊される認知症の高齢者の方を、このビーコンを使って地域全体で見守っていきたいというお話しです。私も社長さんのお話しに大変刺激を受けて、脳みそが動き始めました。いろいろ、私も「地域社会の夢」を語らせていただきました。

▪︎こういう「夢を語りあう」段階って、とても幸せな気持ちになれます。今後も、井上さんにアドバイザーとして協力させていただくことになり、せっかくだからと、瀬田のREC(龍谷エクステンションセンター)にもお邪魔し、いろいろご相談をさせていただきました。この事業、「産官学+地域社会」連携、あるいは「産官学地連携」ということになるのでしょうか。RECの職員さんにも、適切なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

吉武博通先生の講演会

▪︎昨晩は、事務職員向けの講演会に参加しました。「龍谷大学未来塾」という職員の有志グループが主催した講演会です。この「龍谷大学未来塾」とは、若手職員10人と管理職3人、合計13人の職員の皆さんが、大学職員としての資質を高めるために立ち上げられた自己研修のグループです。大変真面目に勉強会をされています。組織は縦割りで動いています。その縦割りの壁を越えて、志しを同じくする人たちが連携して大学全体のことを考え、勉強する…、こういう横のつながりがもっと必要だと私も思っています。

▪︎昨晩は、事務職員向けの講演会に参加しました。「龍谷大学未来塾」という職員の有志グループが主催した講演会です。この「龍谷大学未来塾」とは、若手職員10人と管理職3人、合計13人の職員の皆さんが、大学職員としての資質を高めるために立ち上げられた自己研修のグループです。大変真面目に勉強会をされています。組織は縦割りで動いています。その縦割りの壁を越えて、志しを同じくする人たちが連携して大学全体のことを考え、勉強する…、こういう横のつながりがもっと必要だと私も思っています。

▪︎さて講演会ですが、講師は筑波大学の吉武博道先生でした。たいへん勉強になりました。吉武先生は、新日鉄製鐵株式会社で総務部長をながらくお勤めになったあと、筑波大学の教授に転身されました。筑波大学では、副学長、大学研究センター長をつとめられ、現在は、ビジネスサイエンス系教授をされています。ご講演の内容は、大学を取り巻く社会・経済の構図が大きく変化したことから、それぞれの大学は、より一層、独自の教育研究の高度化、質保証、社会への説明が求められるようになり、そのためには経営力の強化=経営資源(人・物・金・情報)の獲得と高度活用が必要になっている…というお話しから始まりました。

▪︎吉武先生のご講演の内容は多岐にわたりますが、その一部だけでもご紹介できればと思います。以下は、講演資料や記憶をもとにしたものです。あくまで私の要約です。その点をお断りしておきます。

大学という組織は、「経営体的組織」と「共同体的組織」が併存しているところに特徴がある。

前者は、共通目的、指揮命令系統が明確であり、大学の法人組織や事務組織がこちらにあたる。後者は、構成員の責任で自らの組織を規律づける点に特徴があり、教員組織はこちらにあたる。

そのこととも関連するが、大学のガバナンスには2つの側面がある。法人や大学の運営をステークホルダーの視点からどう「規律づけ」るか、そして共同体的組織において、いかに合意形成を図り自律的に組織運営するかが重要となる。そのような大学のガバナンスにおいては、「パワー」と「リーダーシップ」の違いを踏まえた議論がきちんとなされているかが問われる。

「パワー」とは、組織における個人の地位(権限)などに基づき、他者に影響を与える力です。「リーダーシップ」とは、目指す方向に向けて、メンバーの能動的な行動を引き出す能力(正直である、先見の明がある、仕事ができる、やる気にさせる)のことです。後者の「リーダーシップ」は、組織の幹部だけでなく、組織のあらゆるメンバーがもつことのできる能力であり、それは他者を「まきこむ力」である。

リーダーが最大の力を発揮するのは、模範となり、共通のビジョンを呼び起こし、プロセスに挑戦し、人びとを行動にかりたて、心から励ますときである。

リーダーシップとは人間関係。熱心にメンバーを導く人と、その人についていきたい人との関係。おたがいが尊敬と信頼で結ばれていれば、どんな逆境も乗り換え、偉大な功績を残すことができる。

リーダーシップとは、リーダーとメンバーの双方向のプロセスであり、この関係性なしには語れない。結びつきを求める人間の基本的な欲求を理解できなければ、リーダーシップのどんな戦略や戦術も、スキルや実践も、意味を持たない。正直である、先見の明がある、仕事ができる、やる気にさせる。信頼こそがリーダーシップの土台。

(本文続きます)

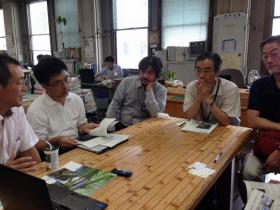

滋賀県庁で意見交換

▪︎今日は、一日、移動の日でした。移動の連続でしたが、充実した一日だったように思います。午前中、大津市役所で「市長と都市計画審議会との懇談会」が開催されました。都市計画審議会の審議会会長や、大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長のお二人と一緒に、市役所で越直美市長と懇談をしてきました。私は大津市の都市計画審議会の委員で、同時に大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会の部会長職代理者という仕事をしているためです。市長との懇談は、30分の予定が1時間に延びました。大津市の将来像に関して有意義なお話しができたと思います。市長との懇談を終えたあとは、市役所内で、都市計画課の皆さんと一緒に、来月開催される都市計画マスタープラン案策定専門部会の打ち合わせを行いました。

▪︎午後は、滋賀県庁に移動しました。まずは、今年の夏に行う社会調査実習に関連してご挨拶をするために、農林水産部農村振興課を訪問しました。社会調査実習では、東近江市で取り組まれている「魚のゆりかご水田」事業に関してひとつの農村で聞き取り調査を行いますが、同時に、農村振興課の職員の方には、「魚のゆりかご水田」を推進する滋賀県の政策に関してお話しを伺わせていただくことになっています。農村振興課のあとは、琵琶湖環境部の琵琶湖政策課に移動。琵琶湖政策課のヨシ帯保全に関する会議に関して簡単な相談。そして、三番目には琵琶湖環境部の森林政策課を訪問しました。私が参加している総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人・人間文化研究機構)の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関連して、意見交換を行うためです。私が森林政策課に伺ったときには、すでにプロジェクトリーダーの奥田さんや、研究員の浅野さん、そしてプロジェクトメンバーである京都大学の大手さんがすでに到着されていました。また、自然環境保全課の職員の方たちも集まっていました。意見交換は、1時間半におよびましたが、プロジェクトの趣旨をご理解いただくとともに、連携関係を模索していくことにもなりました。ありがたいことです。

▪︎滋賀県庁のあとは、深草キャンパスに移動。「2015年度前期「5長推進会議」集中審議 部局ヒアリング」が行われたからです。「5長」とは、龍谷大学の「第5期長期計画」のことです。この長期計画を推進するのが「推進会議」。大学の理事の皆さんから構成されています。今日は、その理事の皆さんから、「第5期長期計画」の後半期(第2期中期計画)の研究部の検討課題について、いろいろヒアリングを受けました。30分という短い時間でしたが、研究部の考え方について、理事の皆さんにご理解いただけたかなと思います。と、同時に、さらなる課題も見えてきました。ヒアリングのあとは、部課長の皆さんと、ヒアリングのさいの内容に関して意見交換をしました。そして、昨日の最後の移動です。こんどは、瀬田に移動になります。最後の仕事は、ゼミ生との「飲み会」=コンパです。今日一日の最後の仕事を楽しみます。

BON DANCE RYUKOKU 2015

▪︎昨日は、夕方から、瀬田キャンパスを会場に「BON DANCE RYUKOKU 2015」が開催されました。残念ながら、私は個人的な用事があり、夕方まで瀬田キャンパスにいることができませんでした。京都新聞の報道によれば、「ノリのいい歌謡曲を盆踊り風にアレンジした振付で踊る納涼祭」なのだそうです。荻野目洋子の「ダンシングヒーロー」やAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」が原曲のようです。学友会中央執行委員会副委員長Tさんがリーダーとして中心になって企画されました。Tさんは、社会学部の学生で、「大津エンパワねっと」も履修した方です。

▪︎昨日は、夕方から、瀬田キャンパスを会場に「BON DANCE RYUKOKU 2015」が開催されました。残念ながら、私は個人的な用事があり、夕方まで瀬田キャンパスにいることができませんでした。京都新聞の報道によれば、「ノリのいい歌謡曲を盆踊り風にアレンジした振付で踊る納涼祭」なのだそうです。荻野目洋子の「ダンシングヒーロー」やAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」が原曲のようです。学友会中央執行委員会副委員長Tさんがリーダーとして中心になって企画されました。Tさんは、社会学部の学生で、「大津エンパワねっと」も履修した方です。

▪︎facebookに宗教部がアップした動画が公開されているので、リンクを貼り付けておきます。写真は、昼間、準備が完了した段階のものです。

————–

【BON DANCE RYUKOKU MOVIE Part 1】オープニングは宗教局による歓喜会(かんぎえ)の法要でした。

Posted by 龍谷大学宗教部 on 2015年7月20日

【BON DANCE RYUKOKU MOVIE Part 2】ダンシングヒーロー。レッツ ダンシング!

Posted by 龍谷大学宗教部 on 2015年7月20日

—————

瀬田キャンパスに「カフェ」(3)

▪︎龍谷大学瀬田キャンパスで建設中のカフェ、お店の名前がやっとわかりました。「シアトルズベストコーヒー」でした。深草キャンパスのカフェは「スターバックス」。ということは、両方とも、いわゆる「シアトル系コーヒー」ということになります。「シアトル系コーヒー」の特徴は、深い焙煎の豆をつかったところにあります。もともと、アメリカのコーヒーは、浅く焙煎したタイプのものが主流でしたが、1970年代コーヒーの新しい動きが始まります。それが、第二波、「セカンドウエィブ」といわれる動きです。

▪︎龍谷大学瀬田キャンパスで建設中のカフェ、お店の名前がやっとわかりました。「シアトルズベストコーヒー」でした。深草キャンパスのカフェは「スターバックス」。ということは、両方とも、いわゆる「シアトル系コーヒー」ということになります。「シアトル系コーヒー」の特徴は、深い焙煎の豆をつかったところにあります。もともと、アメリカのコーヒーは、浅く焙煎したタイプのものが主流でしたが、1970年代コーヒーの新しい動きが始まります。それが、第二波、「セカンドウエィブ」といわれる動きです。

▪︎では、「ファーストウエィブ」はないつころなのかといえば、19世紀になるのだそうです。アメリカにおいて、19世紀後半に、コーヒーの大量生産ができるようになりました。そして、普通の人たちでもコーヒーを飲むようになりました。そのばあい、浅煎りの、いわゆるアメリカンコーヒーといわれるものが大量に生産され消費されるようになったのでした。

▪︎龍大にカフェができるという話しを東京の友人にしたところ、「龍谷大学は、やはりサードウエィブでしょう!」といわれました。最初、「サードウエィブ」と聞いても、なんのことだかよくわかりませんでした。といいますか、「ファースト」も「セカンド」もわかっていませんでした。「サードウエィブ」のコーヒーは、1990年代後半から始まった動きなのだそうです。消費者がコーヒーの生産地への配慮や価値などにこだわり始めました。どこの国の農園で生産されたコーヒー豆が、どのようにな流通経路で目の前に届いているのか(トレーサビリティ)、由緒のはっきりした豆を一杯ずつ丁寧にいれてコーヒーをつくるのです。品質が問われるのだそうです。この一杯ずつというのは、これまでの日本の喫茶店でもそうでしたよね。茶道ではなく「コーヒー道」という言葉もありました。日本人も、丁寧に入れたコーヒーが好きですよね。このように「サードウエィブコーヒー」は、高い品質が特徴かと思います。まるで高級ワインのようだ…ともいわれます。日本では、東京に、「サードウエィブ」になって登場した「プルーボトル」というチェーン店が上陸しています。

▪︎コーヒーの世界は深いですね。私は、にわかに勉強しているだけで、ぜんぜんわかっていません。といいますか、おそらくは、シアトル系コーヒーでも満足するのではないかと思います。もっとも、生産地への配慮…という点では、「サードウエィブ」のコーヒーのことが気になります。大事にことを忘れていました。このカフェ、9月18日にグランドオープンするのだそうです。

研究部・瀬田の引っ越し

▪︎研究部・瀬田の事務室が引っ越ししました。こんどの事務室は、瀬田キャンパス1号館にあります。まだ職員の皆さんが、運び込まれた荷物の荷解きと整理にあたっておられます。ご苦労様です。山盛りの業務をこなしながらの引っ越しです。少しでも時間が惜しいのに、そして今日は台風のなか、本当にご苦労様でした。私の方は、引っ越し作業でてんてこ舞いの職員の方たちには申し訳なかったのですが、深草キャンパスからやってこられた事務部長さんと、研究部の様々な案件に関して相談をしておりました。少しずつですが、前進しているように…思います。しかし、研究部全体の仕事量からすれば、圧倒的にマンパワーが足りません。まあ、これはどこの部局もそうなのですが。