大学で「好きなことを学ぶ」ために

■Forbes Japanの「岐阜市に開校。除幕式で会場を涙させた京大准教授のスピーチ」という記事を読みました。こちらです。京都大学総合博物館の塩瀬隆之さんのスピーチの全文を読むことができます。この記事を読んで、大学のカリキュラムについても考えることになりました。この記事にある「好きなこと」って、かなり深いと思いました。義務教育の学校だけの話ではないと思います。大学においても、記事にもあるように、学びの選択肢がたくさんあることが大切です。スピーチで、塩瀬さんは「好きなことに合わせて、いろんなことを教える」「好きになったことを突き詰めると、その先に分からないことがあっても、さらに知りたいと思えるのです」と語っています。大学のカリキュラムだって、本当はそうでないといけないと思うのです。

■でも、困ったことがあります。多くの学生は早い段階で自分が「好きなこと」のイメージを持つことができないのです。これは、私が勤務する龍谷大学社会学部社会学科だけの話しかもしれませんが…。効率よく時間割を組んで、そのなかで良さげな講義(キーワード的になんとなく関心を持てそうな…、単位が効率よく取れそうな…)を履修して、単位を取得し、気がついたら次は演習や実習。でも、まだその段階では「自分が好きなこと」が明確でない人が多いように思います。アクティブラーニングとかPBLとかいっても、根本の骨格は、教える側の論理でカリキュラムが作られています。個々人の「自分が好きなこと」を自分の中に育んでいくこと、そしてそれを教員が支えていくこと、そのようなことができていないように思うのです。カリキュラムの構造転換が必要だと思います。「教える側」の論理ではなく(国の文教政策も関係していますが)、「学習する側」の論理である必要があります。逆転です。そういう意味で構造転換です。18歳人口が少しずつ減少していく中で、早い段階でこの構造転換に取り組んでおく必要があると個人的には考えます。

■今時は、3回生のあたりからインターンシップに行く学生が増えてきます。最近のインターンシップは就職とも結びついています。就職のことが気がかりで、じっくり「好きなこと」を考えたり取り組んでいる心の余裕がなくなり、そのまま4回生になってしまう…というパターンが多いように思います。口を酸っぱくして、3回生の時から少しずつ卒論に向けての研究を進めようと指導をするのですが、はっきりと「好きなこと」の方向性が定まっていないので、なかなかエンジンがかかりません。「好きなこと」って何だろう。社会学部の場合、それは特に社会と自分との関係の中で考えることになるわけですが、そのような関係に自分の身を置いて考えるチャンスが1・2回生の間に少なかったことが大きいのではないかと思います。もちろん、インターンシップも「好きなこと」を考える機会になるわけですが、大学での学びとはまた別です。

■ここからはより個人的な見解になります。早い学生だと、4回生の春に、多くのゼミ生も、夏頃までには内定が出ます。そこからやっと落ち着いて卒論に取り組もうとするわけですが、時間が足りません。「好きなこと」がぼんやりしたままでも、調査をしていると研究が面白くなってきます*。もっとしっかり調査(「好きなこと」)がしたいけど時間切れ、というパターンが多いように思います。時間をかけて「好きなこと」を見つけることができるようにするためには、また「好きなこと」を深めていくためには、初年次から、学生が「好きなこと」を見つけるサポートを丁寧にしていく必要があると思います。ちなみに、私のいる学科は1セメスタートと4セメスターにしか演習形式の授業がありません。3回生になる5セメスターから本格的な演習が始まりますが、それまではサポートをしていく機会があまりありません。だから余計に困るな…と思うのです。でも、困っているのは私だけかもしれませんが。

■大学に入学して、早い段階から、「好きなこと」を自分自身の意識の中で上手に「醸していく」必要があります。「醸す」とは、醸造の際に使われます。「麹に水を加えて、酒や醤油などをつくる」、そういう意味です。時間をかけて自分の「好きなこと」を醸していくのは学生自身です。その醸す作業を手伝うのが教員の役割になります。私はそう思います。といっても、「ひとつの意見として承ります」と言われ、相手にされない類の意見かもしれませんね。ごまめの歯軋りだな〜。

* 私のゼミでは、基本的に、全員が各自で調査のフィールドを選択して、自分1人で質的調査を行い、そのデータをもとに卒論を執筆することになっています。もちろん、フィールドの選択や、質的調査に進め方については、一人一人に何度も面談を行い指導をしていきます。

深草界隈を散策(1)

■龍谷大学では4月から2回生になる学生の皆さんのために、昨年中止になった入学式をきちんと行うことになりました。他大学では2回生(関東では2年生)のための入学式を行うところが増えてきて、龍谷大学はどうするのかなと思っていましたが、行うことを決断されたようです。ちなみに、新学期からは、基本、対面式授業に戻ることになりました。配慮を必要とする方達のためにはオンラインの授業も行います。コロナ禍の中でも、少しずつ大学本来のリズムを取り戻しつつあるのかなと思っていました。ところが、コロナウイルス感染の状況は逆に厳しくなっています。第4波がやってくるかもしれません。4波はもうきていると主張する人もいます。専門外である私にはよくわかりませんが、せっかく元に戻りつつあった大学がどうなるのか、不安なところです。部長をしている吹奏楽部の練習もどうなっていくのか心配しています。

■龍谷大学では4月から2回生になる学生の皆さんのために、昨年中止になった入学式をきちんと行うことになりました。他大学では2回生(関東では2年生)のための入学式を行うところが増えてきて、龍谷大学はどうするのかなと思っていましたが、行うことを決断されたようです。ちなみに、新学期からは、基本、対面式授業に戻ることになりました。配慮を必要とする方達のためにはオンラインの授業も行います。コロナ禍の中でも、少しずつ大学本来のリズムを取り戻しつつあるのかなと思っていました。ところが、コロナウイルス感染の状況は逆に厳しくなっています。第4波がやってくるかもしれません。4波はもうきていると主張する人もいます。専門外である私にはよくわかりませんが、せっかく元に戻りつつあった大学がどうなるのか、不安なところです。部長をしている吹奏楽部の練習もどうなっていくのか心配しています。

■そのような不安や心配とは無関係のように、気候は暖かくなってきています。散歩をするのも気持ちよくなってきました。ということで、先日、深草キャンパスにいく用事があったので、少し深草界隈の風景を味わってみることにしました。深草キャンパスに行くときは、JR稲荷駅を降りてキャンパスに向かうことになります(勤務しているのは、滋賀県大津市の瀬田の森林の中にある瀬田キャンパス)。キャンバスに行くにはいくつかのルートがありますが、私はこの琵琶湖疎水沿いの道を歩くことが好きです。琵琶湖疏水の水は、名前の通り琵琶湖から流れてきているわけですが、人工的に水量が管理されているため、時には水量がぐっと下がることがあります。また、清掃等のために水が流れないこともあります。この日の琵琶湖疏水は豊な水量でした。とても気持ちが良いですね。

■JR稲荷駅で下車して南に少し歩き、踏切を渡ったらすぐ琵琶湖疎水側(西)に向かいます。すると、そこにはススハキ橋があります。琵琶湖疏水を渡った所が深草ススハキ町だから、このような名前になっているのでしょう。漢字で書けば「煤掃き」ですかね。新年を迎えるにあたり、家の中の煤や埃を払い清めることです。どうしてこのような地名なんでしょうね。この辺りは、町名がカタカナになっているところがあります。調べてみましたが、よくわかりません。ちなみに、この橋は大正14年に架設されたようです。緩やかにカーブを描いています。想像ですが、橋にかかる重さを分散させるためだと思います。あと4年で架設されて100年になるこの橋には、何かしら優しさと美しさを感じます。まあ、そのようなわけで、いつもこの話を渡って深草キャンパスに行くことにしています。

■ススハキ橋を渡ると琵琶湖疏水の西側に沿って京阪「龍谷大前深草駅」までまっすぐ歩きます。とても短い距離です。その間に、多数のお地蔵様が集められて祀ってあります。琵琶湖疏水の掘削や師団街道が建設される際に出土したり、工事のために移されたお地蔵様ではないかと想像します。このお地蔵様をお参りして疏水に戻ると、そこには大きな巨木があります。「区民の誇りの木 アカメヤナギ」と樹名を書いた札が立ててあります。残念ながら、樹洞ができてしまっています。上を見上げると枝には葉が茂っているので、まだ生きているのでしょうが、ちょっと心配ですね。頑張って欲しいな。こういう樹が持つ生命力は、人に力を与えてくれますね。

春の平湖

■昨日ことになります。草津市に用事があり車で出かけました。残念ながら用事を済ませることはできませんでしたが、せっかく草津まで来たので帰りは草津市志那町にある平湖という内湖の周りを散歩して帰ることにしました。この平湖と隣接するもうひとつの柳平湖は、昨年末に出版した『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会) の中に登場します。この本は、総合地球環境学研究所で取り組んた研究プロジェクトの成果をまとめたものですが、研究プロジェクトの研究員であった池谷透さんが第2章5節で「在来魚がにぎわう内湖の再生に向けて」という論文で、内湖の環境保全活動と関連した研究を地域の皆さんとじっくり向き合いながら進めてこられました。

■ここでは、詳しくは説明しませんが、池谷さんはとても丁寧に超学際的研究を進めてこられました。池谷さんは、自然科学の分野の専門家ですが、私たち社会学者のように丁寧に地域の皆さんにインタビューを重ね、資料を発掘し、それらを総合的に受け止めらがら研究を進めてこられました。また、内湖に隣接する支那町の皆さんが滋賀県や草津市と協働しながら進めてきた保全事業にも専門家として関わってこられました。私も、少しだけですが、そのような池谷さんの研究のお手伝いができたのではないかと思っています。少し前のことですが、この内湖の風景を眺めながら、ちょっと懐かしい気持ちになりました。昨日は、少し風が強かったですが、気持ちよく散歩できました。内湖の岸近くをゆっくり泳ぐ魚の尾びれが確認できました。私には種類がわかりません(フナかな…)。これからは、このような岸に近い浅い場所で産卵します。

第44回全日本アンサンブルコンテスト

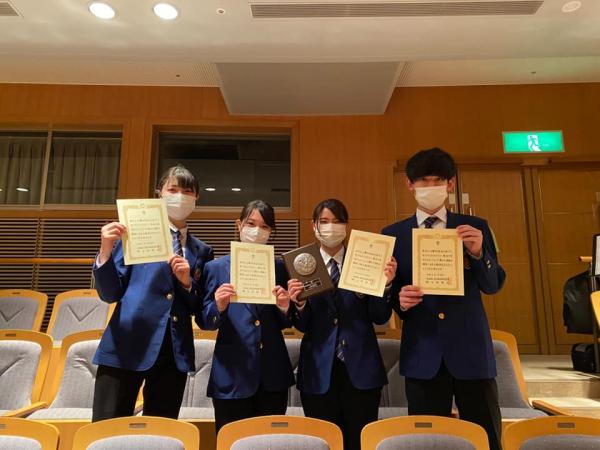

■先週の金曜日、「第44回全日本アンサンブルコンテスト」が宮崎市のメディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)で開催されました。龍谷大学吹奏楽部のクラリネット四重奏の皆さんが、大学の部の関西代表として演奏しました。また、吹奏楽部OB・OGの皆さんによる龍谷シンフォニックバンドも一般の部で演奏しました。現役部員の皆さんは「オーディションのための6つの章作品」(J.M.ドゥファイ)を演奏し、金賞を受賞しました。また、先輩たちは、クラリネット五重奏でした。「ピース コンチェルタンテ」(中村匡寿)を演奏し、銀賞を受賞されました。

■宮崎には、本当は木曜日の夕方に移動したかったのですが、卒業式があったため、夕方の便に乗ることができないことがわかっていました。そのため、伊丹空港のそばのホテルに前泊しました。そして朝一番の便で宮崎に向かい、前日から宮崎に入っておられる若林義人音楽監督合流することにしました。とはいえ、いつも言う様に、私がいてもいなくても、実質的には(音楽の演奏自体には)関係ないのですが…。高校野球でベンチに入っているけれど、ユニホームを着ていない顧問の先生…みたいな感じかな、たぶん(顧問の先生には失礼ですが)。でも、ここまで積み重ねてきた練習の成果を、ドキドキしながら聞かせていただきました。日帰りの宮崎行き、慌ただしかったですが、金賞受賞の演奏を聞くことができて本当によかったです。

■四重奏を演奏したのは、2回生1人、1回生3人の仲良し4人組です。自分たちもアンサンブルコンテストのステージを経験してみようと挑戦されたようです。だから、最初から全国大会で金賞を受賞することを目指していたわけではありません。部内でも、目立つような存在、いわゆるスタープレーヤーではありません。しかし、コーチの児玉知郎さんの丁寧な指導を受けて、短期間ですごく成長しました。そして京都府大会、関西大会、そして全国大会へと駒を進めてきました。コーチの指導で、眠っていた力を出し切ることができたのでしょうね。もちろん基礎力は必要でしょうが、適切な指導をきちんと素直に受け止めることができたのでしょう。素晴らしいです。おそらく、他の部員の皆さんにも良い刺激を与えることになるでしょうね。楽しみです。

■今年度は、吹奏楽部の実力を示すことになる吹奏楽コンクールがありませんでした。一昨年度は全国大会で金賞を受賞しています。今年も続けて金賞をと意気込んでいたのですが…。特に、4回生は最後のコンクールになるはずだったのですが、残念だったでしょうね。しかし、後輩たちが頑張ってアンサンプルコンテストで金賞を受賞しました。卒業した先輩たちも喜んでくださっていると思います。

【追記】■大学のホームページにも、記事が掲載されました。その中にあった、代表の植西七海さんのコメントです。3ヶ月で大変濃密な経験ができたようです。きっと生涯忘れられない経験になることでしょう。

【代表者のコメント】

緊急事態宣言の下、1日3時間という規制がある練習時間の中で日本トップレベルの演奏を創り上げることに日々頭を悩ませていました。限られた時間の中で、効率よく時間を使い練習する必要がありますが、効率が良い練習が「作業」のようになってしまうと良い音楽を作ることができないのではないかという不安も常に付きまといました。

しかし、2回生1名、1回生3名という経験が浅いメンバーで構成されたチームですが、全員が練習と真摯に向き合い、互いに素直な意見を出し合うことができたおかげで、毎日濃い練習を行うことができ、音楽を創り上げていくことができました。

全国大会では、5分間という短い時間でしたが、本当に楽しかったです。

金賞という結果は、「チームワーク」が評価されいただけたものだと感じています。

この3ヶ月、コロナ渦という経験したことのない状況の中で特別な経験をさせていただきました。

技術はもちろんのこと、チームワークの大切さなど、今回経験したたくさんのことを部員と共有し、龍谷大学吹奏楽部がさらにパワーアップするよう頑張っていきたいと思います。

2020年度卒業式、卒業証書・学位記、修了証授与式

■本日、龍谷大学瀬田キャンパスで「2020年度卒業式、卒業証書・学位記、修了証授与式」が挙行されました。卒業生・修了生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。昨年は、急激なコロナ感染拡大により業式は中止になったわけですが、今年は新型コロナウイルス感染症対策を十分講じた上で対面形式で実施することができました。本当によかったです。ただし、私たち教員はオンラインで参加することになりました。保護者の皆さまにも、密を回避するという新型コロナウイルス感染症対策の観点からキャンパスへの入構をご遠慮いただき、インターネットによるLIVE配信をご視聴いただきました。普段であれば、式場の2/3ほどのスペースは保護者の皆さんでいっぱいになります。たいへん残念なお気持ちでしょうね。また、例年であれば、卒業式・修了式終了後には「校友会新入会員 歓迎祝賀会」(校友会主催)が開催されます。卒業をお祝いするとともに、同窓会入会を歓迎する祝賀会です。しかし、その祝賀会も中止になりました。

■瀬田キャンパスには3つの学部と大学院研究科があります。社会学部、社会学研究科の式は14時からでした。指導した学部ゼミの学生の皆さんに加えて、今年は、指導に関わった社会人大学院生の方が(博士後期課程)を「博士(社会学)」を授与されました。私が指導に関わったのは最後の方だけですが、審査にあたってきたことから、本当によかったと思っています。また、部長をしている吹奏楽部で幹事長をされてきた方が、課外活動での目覚ましい活躍が評価されて「本願寺賞」を受賞されました。今後は、さらに音楽を極める道に進まれるようです。より一層頑張ってほしいです。

■最後の写真は、脇田ゼミ14期生の皆さんとの記念写真です。卒論を提出するまでいろいろありましたが、皆さん、無事に卒業できることになりました。社会人として頑張っていただきたいと思います。コロナ禍が収束したら、ぜひ同窓会を開催していただきたいと思います。私も呼んでくださいね。ところで、写真に写っている自分を見て、ちょっとショック…。厳ついおじいさんです。でも、これが事実なんでしょうね。

【追記】■Twitterによれば、学長は、すべての学部ごとに心を込めて卒業式・修了式のスピーチを考えておられるようです。お仕事とはいえ、大変なことです。お疲れ様でした。

深草キャンパス

■この前の火曜日、学校法人の評議会があり、ひさしぶりに龍谷大学の本部のある深草キャンパスへ行きました。私が勤務しているのは瀬田キャンパスですし、以前は週に4日ほど深草キャンパスに行っていましたが、最近はあまり深草キャンパスに行く用事や仕事もありません。そのため、ひさしぶりにやってくると、何か少し懐かしい気持ちになります。この日は、JR稲荷駅から深草キャンパスまで歩きましたが、キャンパス近くを流れる琵琶湖疏水の水量がいっぱいであることに気がつきました。まあ、水位や水量については人為的に調整されていることなので、格別驚くことではないのですが、この琵琶湖疎水の風景と深草キャンバスとが、どういうわけかイメージとして私の中では強く結びついています。そのため、少し懐かしい気持ちになったのだと思います。

■ただし、こういった変わらぬ風景の中にも、新しいお店ができていたりすると「はっ」とします。キャンパスの中に入ると1つの建物がなくなって芝生になっていました。以前、図書館が入っていた老朽化した建物が取り壊されたのです。何かキャンパスの印象が変わりますね。取り壊されていることは知ってはいたのですが、完全に取り壊されているのを見たのはこの日が初めてです。跡地は、芝生が植えられていました。卒業式に間に合わせるために、大変だったことでしょう。たまに来ると、変化がよくわかります。

■会議の前には、仲良くさせていただいている職員さんにお会いすることができた。彼とは、年齢も近いので、コロナ禍の前は、時々、他の職員さんも一緒に呑むことがありました。この日は、ひさしぶり(1年半くらいかな)にお会いできました。とても嬉しかった。評議会のために来たけれど、実はこちらが個人的には今日のメインかな。大学には怒られそうですが。

平和堂財団環境保全活動助成事業(夏原グラント)

■昨日は、終日、平和堂財団環境保全活動助成事業(夏原グラント)、一般助成1年目2次選考でした。地域の環境保全活動に取り組む24の団体のプレゼンテーションをお聞きしました。事前に申請書類を拝見した上で、質疑応答も含めて1団体10分でお話を伺っていきます。限られた時間で、これから取り組もうとされている事業を、その背景も含めてきちんと説明しようとすると、なかなか大変です。こういったプレゼンテーションに慣れておられる団体と、そうでない団体とがあります。もちろん、慣れておられるからといって、良いプレゼーテーションとは限りません。事業にかかる費用がきちんと積算されているかどうか。事業の中身が具体的であるかどうか。実現可能性はどうか。この事業が他の団体のモデルになるかどうか…様々な観点から質問をして審査を行なっていきます。ということで、審査する側もなかなか大変なのです。

■昨日は、終日、平和堂財団環境保全活動助成事業(夏原グラント)、一般助成1年目2次選考でした。地域の環境保全活動に取り組む24の団体のプレゼンテーションをお聞きしました。事前に申請書類を拝見した上で、質疑応答も含めて1団体10分でお話を伺っていきます。限られた時間で、これから取り組もうとされている事業を、その背景も含めてきちんと説明しようとすると、なかなか大変です。こういったプレゼンテーションに慣れておられる団体と、そうでない団体とがあります。もちろん、慣れておられるからといって、良いプレゼーテーションとは限りません。事業にかかる費用がきちんと積算されているかどうか。事業の中身が具体的であるかどうか。実現可能性はどうか。この事業が他の団体のモデルになるかどうか…様々な観点から質問をして審査を行なっていきます。ということで、審査する側もなかなか大変なのです。

■以前の投稿にも書きましたが、私は2014年からこの夏原グラントを審査員としてお手伝いをしてきました。もう8年目、来年は9年目になります。これだけ長く審査をさせていただくと、私のような者でも、気が付いてくることがあります。活動している地域は違っていても、非常に似かよったテーマや問題を抱えて活動に取り組んでおられる団体が複数おられるのです。もちろん、団体同士の交流会も開催されているのですが、非常に似かよったテーマや問題の団体だけが集まっているわけではありません。私は1人の審査員でしかありませんが、財団の関係者の皆さんには、ぜひそのような団体が集まって意見交換やお互いにアドバイスをする「場」を作っていただきたいなあと思います。また、お互いの活動の「場」を見学して学び合うこともしていただきたいなあと思います。それと同時に、異なるテーマや課題に取り組んでいるけれど、団体同士が同じ地域社会の中で活動している場合についても、同様の「場」づくりができればなあとも思います。同じ地域で助け合っていける仕組みが生まれてくる可能性があります。

■財団と団体の間の助成を媒介とした関係だけでなく、助成を受けた団体同士にお互いに支え合う関係が、「夏原グラント」の中に生まれてくればなあと思います。そのことを節に願っています。

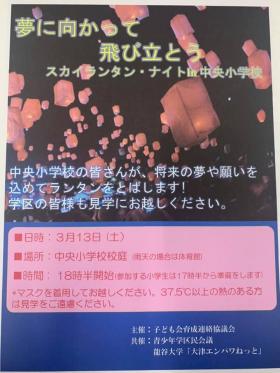

スカイランタンin中央小学校

■龍谷大学社会学部社会共生実習のプロジェクト「地域エンパワねっと中央」で頑張ってきた学生チーム「響(ひびき)」の皆さんが、大津市中央学区の地域の皆さんと取り組んだ「スカイランタンin中央小学校」、無事に終了しました。素敵なイベントになって、小学生、保護者の皆さん、校長先生、皆さん喜んでくださいました。コロナ感染で様々な地域イベントが中止になる中、年度末に素敵な思い出を作ることができました。

■地域の方から「100点満点で何点ぐらい?」と質問されて、学生の皆さんは「60点ぐらいかと思います」とえらく謙虚に自己評価していましたが、「95点はいくやろ。みんな感動してはったし」と褒めていただけました。私からすれば95点は褒めすぎかなと思いますが、学生の皆さんはしっかりと達成感を実感できたのではないかと思います。また、そのような達成感も、地域の方達からご支援をいただけたからだと実感しているでしょう。

■スカイランタンは、通常のランタンとは異なり、LEDの小さなライト(5色)を入れた丈夫な風船にヘリウムガスを入れ、それを和紙で作った直方体のカバーで覆っています。また、凧糸と錘がついていて飛んでいかないようになっています。

■ランタンには、それぞれの方の願い事を書いた短冊がはりつけてあります。ある小学校3年生くらいの女の子の願い事は、「おばあちゃんが、長生きできますように」でした。あゝ、素敵だな〜と感動しました。おばあちゃんのことが、大好きなんだな〜。この願い事に、横にいたおかあさんも驚いておられました。

■以下は、中央学区の子ども会育成連絡協議会の会長さんによるfacebookへの投稿から引用させていただきます。

昨日は、龍谷大学エンパワねっとの学生たちが6年生最後と思い出にと、スカイランタンをあげよう!と計画をしてくれたので子育連と一緒に開催しました。初めての事なのでどうなるか心配でしたがとても綺麗なイベントになりました。保護者の方々も参加していただき(すごい綺麗だった。何か感動したわ。)と言っていただき嬉しかったです。

当日雨が降ったり止んだりで肌寒かったけとみんな素敵な笑顔でした。

スカイランタンのイベント

■明日、こんなイベントを、「大津エンパワネット」の学生の皆さんが、地域の皆さんと一緒に開催します(社会学部・社会共生実習、授業科目名は「地域エンパワねっと」)。「夢に向かって飛び立とう スカイランタン・ナイトin中央小学校」です。今年度は、コロナ感染拡大のため、例年、中央学区の地域の皆さんが、学区の子どもたちのために取り組んでいる様々なイベントの多くが中止になりました。「このままだと、子どもたち、地域での思い出がないままになってしまう…」。今年度「大津エンパワねっと」を履修した学生の皆さん、このようなお話を地域の皆さんからうかがって、「スカイランタンやってみませんか」と提案したのです。そして、地域との共催でこのイベントに取り組むことになったのです。地域の皆さん、ありがとうございます。いつも、学生の成長を期待してくださっている地域の皆さんに、心より感謝したいと思います。

■明日、こんなイベントを、「大津エンパワネット」の学生の皆さんが、地域の皆さんと一緒に開催します(社会学部・社会共生実習、授業科目名は「地域エンパワねっと」)。「夢に向かって飛び立とう スカイランタン・ナイトin中央小学校」です。今年度は、コロナ感染拡大のため、例年、中央学区の地域の皆さんが、学区の子どもたちのために取り組んでいる様々なイベントの多くが中止になりました。「このままだと、子どもたち、地域での思い出がないままになってしまう…」。今年度「大津エンパワねっと」を履修した学生の皆さん、このようなお話を地域の皆さんからうかがって、「スカイランタンやってみませんか」と提案したのです。そして、地域との共催でこのイベントに取り組むことになったのです。地域の皆さん、ありがとうございます。いつも、学生の成長を期待してくださっている地域の皆さんに、心より感謝したいと思います。

■もちろん、学生の皆さんはこういうイベントを実施した経験がありません。このような経験は初めてです。そのため、思いだけが先行してしまい、どこから手をつけて良いのやら…ということになってしまいます。なかなかエンジンが暖まりません。チームで取り組むのですが、そのような経験もあまりありません。ここで、教員の側から学生の皆さんに「こうやるんやで」と最初から指示してしまうと、長い目で見て学生の皆さんのためにはなりまん。

■「こうすればうまくいくと教えてくれたら、やる気スイッチ入るんですけどね」みたいな学生さんも時々います(今年度の「エンパワ」の学生さんではありませんけどね)。教員に指示してもらうと、自分で責任を負うこともなく、安心して、ストレスなしに取り組めるのでしょう(それでもストレスはあるかもしれないけれど)。でもそうすると、「大津エンパワねっと」の教育目標とは違ってきてしまいます。小さくても良いから、地域の皆さんとの連携の中で「課題発見×課題解決」を進めて、地域の皆さんと一緒に成果を生み出し共有することが、「大津エンパワねっと」の目標ですから。

■いろんな人の協力を得たり、いろんな人と調整したり交渉したりすること。私の知る限り、学生の皆さんはあまり得意でありません。そのような協力・調整・交渉を行うにも、きちんと企画書をまとめないといけませんし、費用の見積もりもしなくてはいけません。それができなければ、まちづくりのイベントは実施できません。もちろん、こういうのは、ある意味「慣れ」なのでしょうが、初めての経験となると、とってもストレスを感じることになるのでしょう。ただ、ストレスを感じるかもしれないけれど、何もストレスのないところでは、おそらく、自分の中に眠っている力を引き出すことは難しいのではないかと思います。そのように、「昭和のおじさん」である私は思います。若い教員の皆さんだと、また違うことをおっしゃるのでしょうが。

■さて、学生の皆さん、今も必死のパッチで準備に取り組んでいます。この緊張感を楽しんでくれればイイなあと思います。明日は、天候も心配なのですが、なんとか頑張り抜いて、子どもたち、保護者の皆さん、地域の皆さんと一緒に、良い思い出づくりのイベントになればと思います。力を出し切って、達成感を味わって欲しいと思います。地域の皆さんには、「大津エンパワねっと」の理念をよくご理解いただき、いろいろ辛抱してくださっています。いつも感謝しかありません。ありがとうございます。

■この投稿とほぼ同じ内容のことをfacebookに投稿したのですが、そうすると2016年春に卒業したOGのNさんからコメントをいただきました。次のようなコメントです。

昨晩、ふと大津エンパワねっとで活動したことが頭をよぎり、自分のFacebookを見返していました。先生の投稿を見て、スカイランタン、なんて素敵なんだろうと、そこまで至った経緯にも感動しました。

大津エンパワねっと履修時は、本当に必死のパッチだったなぁ、と思います。

今振り返ると、もっと手際よくできたんじゃないかとかも思ったりしますが(笑)、そうやってもがいて失敗できるのって、ある意味学生の特権ですよね。

社会人になってからは、基本ミスが許されない、100点取れて当たり前の世界なので。

学生時代、大津エンパワねっとを履修してよかった!と心から思います☺️

長々と、コメント失礼しました。

■そうなんですよね。「エンパワ」で頑張った学生の皆さんは、社会人になってからNさんのように思うんです。もちろん、活動している時も達成感を感じることができるのでしょうが、「エンパワ」の面白いことは卒業してから、あとで自分の経験を反芻することかなと思います。Nさんありがとう。できれば、「エンパワ」OB・OGに、zoom等を使っていろいろインタビューしてみたいな。OB・OGの皆さん、協力してくださいますかね。

オンライン会議の不安

■夕方、若い同僚が研究室に相談事でやってこられました。その同僚からは、これまでもたまに相談を受けたことがあります。龍谷大学に17年勤務しているので、自分で言うのもなんですが、それなりの経験知があり、自分のような者でも役に立つことがあるのです。もう職場の中でも年寄りの部類になっているので、必然的にというか、徐々にというか、頑張っている若手の同僚の方達を応援する側になっているのですね。こういうのが、年寄りの役割だと思っています。一般には定年退職が近づいてきた教員は、とりあえず?!ベテラン教員と呼ばれることになりますが、本来、ベテラン(veteran)とは退役軍人という意味ですものね。もう前線を退いて、何かの時に予備役として呼び出される存在です。まあ、そいうわけで、世の中、なんだかんだと言っても、長い目で見ればそれなりにうまく動いているのだなあと思うわけです。

■そういうことはともかく、まずは、その同僚の方のお考えをよくよく聞いてみました。すると、普段はボーッとしている私の頭が動き始めました。そして、むしろこうした方が良いのではと逆に提案をさせていただきました。とりあえず目の前の案件を処理するという感じよりも、組織として進むべき方向性を吟味しながら、うまくその方向性と合致して繋がっていく対応の方が良いと思うからです。どうせ取り組むのならば、「一粒で3度美味しい」ものに方向転換していった方が良いわけですからね(もっとも、逆の提案がきちんと用されるのか、うまく軌道に乗るのかは別ですが。

■さて、ここからが本題。今回も…なのですが、こうやって実際にあって話をする方が面白く話が展開していくのになあと思いました。オンラインの会議だと、議案を提案する側にとってはやりやすいとは思うのですが、そこではなかなか議論が展開しません。広がりが生まれないのです。大事なことも、何かスルーしている感じになってしまいます。こう書くと「それはあんたの能力が低いからや」と言われるかもしれません。はい、否定はしませんけど。

■とはいえ、もっと「脱線や道草のあるコミュニケーション」が必要だ、とやっぱり思ってしまうのです。「いやいや会議はできればないほうが良い。ましてや脱線とか道草とか要らんよ」という反論もあるでしょう。もちろん、そうかもしれません。でも心配です。オンラインを使って会議を行うことで、自分の世界に閉じこもりたいという気持ちが、どんどん大きくなってはいないか、優ってしまってはいないか、そのような傾向が全体として強まってはいないか…そのようにしばしば感じるからです。これは大学という組織の特有の傾向なのかもしれませんが、もともと実質的に閉じこもっている人もおられますし。

■もちろん、コロナ禍ですから感染防止に十分に注意をしながらになりますが、逆に、コロナ禍だからこそ具体的な場で身体性を伴った話し合いが必要なのではないかと思います。そうしないと、議論がスカスカのまま(熟議ができないまま、さまざまな立場や視点からの有益な意見が出されないまま)形だけ前に進んで、後で後悔することになりはしないでしょうか。もちろんここでいう議論とは、前向きで建設的な議論のことです。議論のための議論や、相手を否定するための議論は要りません。前向きで建設的でも、「脱線や道草のあるコミュニケーション」は可能だと思います。