フィリピン調査(2)

▪︎10月26日から30日まで5日間、総合地球環境学研究所のプロジエクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の一部のメンバーでフィリピン調査に行ってきました。ということで、この文章を書いているのは帰国後になります。

▪︎私たちのプロジェクトの調査対象地域は、フィリピンの首都マニラから40kmほど南にあります。具体的にいうと、ラグナ湖というフィリピンで一番大きな湖に流入するシラン・サンタローザ川流域が調査地域になります。ラグナ湖には24の流域がありますが、シラン・サンタローザ川流域、そのうちの1つの小さな流域になります。流域の広さは約120㎢程度ですが、ラグナ湖周辺の地域には人口が集中しています。流域内には、カビテ州のシラン町(マニシパル)、ラグナ州ビニャン市(シティ)、カブヤオ市、サンタローザ市が含まれています。そのうちのシラン町とサンタローザ市が私たちの調査地の中心になります。

▪︎2日目の午前中は、まずはシラン町の役場を表敬訪問することになりました。開発、健康、環境、農業といった部門の部長さんたちに、私たちの研究プロジェクトの紹介をしたあと、町長さんとも懇談をさせていただきました。今後、調査にあたっていろいろご協力とご支援をいただけることになりました。写真は、記念写真です。複数のカメラやスマホで一度に撮ったものですから、皆さんの視線はあちこちに向いています。後列、左から3人目の方が町長さんです。日本で町長というと年配の男性を連想しますが、シラン町長は若い女性です。フィリピン社会では、多くの女性が政治家や議員になるとともに、様々な組織の管理職等に女性が採用されていることで有名です。こちらのシラン町役場のばあいもそのようです。

▪︎午後は、シラン町にあるカルメンというバランガイ(日本でいうところの自治会)を訪問し、聞き取り調査をしました。ここで、カルメン村の話しを進める前に、少し、地理的なことについて説明しておこうと思います。(本文続きます)

▪︎午後は、シラン町にあるカルメンというバランガイ(日本でいうところの自治会)を訪問し、聞き取り調査をしました。ここで、カルメン村の話しを進める前に、少し、地理的なことについて説明しておこうと思います。(本文続きます)

総合地球研究学研究所で全体会議

◼︎土日は、総合地球環境学研究所でコアメンバーとして参加しているプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の全体会議が開催されました。研究プロジェクトは、複数の班とワーキンググループから組織されていますが、それぞれから報告が行われ、また2日目には総合討論も行われました。私は、「人間社会班」、そして「Human well-being 評価WG」と「流域ガバナンス比較検討WG」の報告を行いました。プロジェクトの社会科学系の部分をリーダーとして一手に引き受けている形になっているのですが、これもかなり辛いものがあります。大学の研究部の仕事となかなかうまく調整することができません。なんだか、時々、プレッシャーに押しつぶされそうな気持ちになりますが、頑張らねばなりません…。にもかかわらず、参加されたみなさんにはとても申し訳なかったのですが、大津市の都市計画マスタープランに関するイベントと重なってしまい、全体会議は両日とも午前中にしか参加できませんでした。

■私は、大津市の都市計画審議会の委員をしています。その関係から、大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会の委員も兼務することになりました。今回は、土日の両日とも、審議会の議長や専門部会の部会長の皆さんと一緒に、「平成27年度大津市都市計画マスタープランまちづくりフォーラム」というイベントに参加しました。そしてシンポジウムのシンポジストを務め、基調講演を行いました。議長や部会長の方たちは、都市計画の専門家なのですが、私だけちょっとイレギュラーな感じです。基調講演では、「住み続けたい地域社会を育むために」というタイトルでお話しさせていただきました。びっくりしたのですが、私の職場で教員をされている同僚の方も、市内の住宅地の自治会長という役割で参加されていました。また、社会学部で取り組んでいる「大津エンパワねっと」でお世話になっている地域の方も参加されていました。

金才賢教授が小佐治を訪問

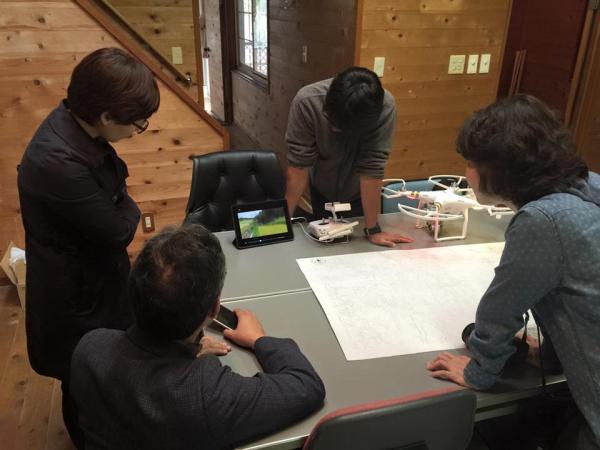

▪︎10月10日の出来事です。ここしばらくのあいだ、母親の介護の問題でてんやわんや…。なかなか更新することができませんでした。しばらく、まだ、この忙しさが続くため、なかなか更新できないと思いますが、写真と短いキャプションだけでもアップできればと思います。この2枚の写真、10日に、韓国にある建国大学の金才賢先生と研究員のみなさんが、参加している総合地球環境学研究所の研究プロジェクトの調査地である、滋賀県甲賀市甲賀町小佐治を訪問されたときのものです。水田やその周囲で生物多様性を育むための活動や実験等について、現地で説明させていただきました。また、小佐治に開設したフィールドステーションもご案内させていただきました。上の写真は、小佐治神社の神饌田の前で撮影したものです。すでに神饌田での稲刈りは終わっているようですが、韓国にはない風景であることから、興味深く見学されていました。下の写真は、フィールドステーションで、PD研究員の浅野さんから説明を受けているところです。ドローンを飛ばして撮影した画像をご覧になっています。私たちの研究プロジェクトでは、ドローンのカメラ、ウエアラブルカメラ、水中カメラ等を駆使して、鳥の目・人の目・虫の目からみた小佐治の四季を動画作品にまとめる予定にしています。

金才賢先生(韓国・建国大学)の来日

▪︎8日(木)、韓国のソウルにある建国大学から金才賢先生が来日されました。金先生は、大規模な干拓が行われたセマングム地域の環境保全に関する巨大プロジェクトに参加されていますが、そのプロジェクトの参考にしたいと、滋賀県の取り組みに関して聞き取り調査に来られたのです。プロジェクトに一緒に取り組む研究員の方たちとご一緒です。私は、今回の調査のアレンジとアテンドをさせていただきました。

▪︎8日(木)、韓国のソウルにある建国大学から金才賢先生が来日されました。金先生は、大規模な干拓が行われたセマングム地域の環境保全に関する巨大プロジェクトに参加されていますが、そのプロジェクトの参考にしたいと、滋賀県の取り組みに関して聞き取り調査に来られたのです。プロジェクトに一緒に取り組む研究員の方たちとご一緒です。私は、今回の調査のアレンジとアテンドをさせていただきました。

▪︎8日(木)は、金先生方はお昼過ぎに京都に到着されましたが、休む間も無く、すぐに聞き取りに出かけることになりました。出かけた先は、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターです。センターでは、「琵琶湖総合保全計画」=「マザーレイク21」の第2期計画と、その計画との関連で実施されている「マザーレイクフォーラム」や「びわコミ会議」が生み出されきたプロセスや運営等について説明していただきました。説明していただいたのは、研究員の佐藤祐一さんです。私自身も、佐藤さんと一緒に、「マザーレイク21」第2期計画や「マザーレイクフォーラム」づくりに関わってきたこともあり、金先生の聞き取り調査を横で拝聴しながら、改めて自分がかわかってきたことを「復習」するような感じになりました。センターの次は、滋賀県庁に移動しました。こちらでは、農林水産部の「食のブランド推進課」の職員の南参事に、「環境こだわり農産物」に関してお話しを伺いました。特に、直接支払制度に関連して細かくお話しを伺うことができました。私自身も勉強になりました。センターも滋賀県庁でも、資料にもとづき、それぞれ2時間近く丁寧にご説明いただきました。本当に、ありがとうございました。

▪︎翌日、9日(金)の午前中は、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所で、私がコアメンバーとして参加しているこの研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の概要について説明させていただきました。それに加えて、地球研のプロジェクト研究の仕組みや、地球研が取り組んでいる「超学際」という考え方、さらにはその「超学際」を推し進めようとしている地球環境研究の国際プログラム「Future Earth」等についても説明させていただきました。本日10日は、私たちの地球研のプロジェクトのフィールドにご案内することになっています。

▪︎今回、金先生が来日調査されたのには、理由があります。セマングムでの巨大プロジェクトが、研究者や行政によるトップダウン方式で進められています。また、学問分野としても工学分野が中心となっています。しかし、金先生ご自身は、そのような状況を問題視しておられます。多様な住民がステークホルダーとして参加する「環境ガバナンス」を必要性を痛感されているのです。今回の聞き取り調査が、韓国のプロジェクトにとって、何か良い刺激になればと思っています。

▪︎8日の晩は、私の行きつけの居酒屋、大津駅前の「利やん」で歓迎会も開催させていただきました。「利やん」の料理や、お店の雰囲気を楽しんでいただきました。「利やん」では、新しい焼酎の一升瓶をキープするたびに、周りの方たちと記念写真を撮ってパウチカードにしてぶら下げていくようなシステムになっています。金先生は「利やん」は2回目なので(昨年の秋に来店されています)、このシステムにつしいてご存知でした。研究員の方たちに、一升瓶をキープするたびに、「思い出」が溜まっていくのだよと説明されると、お2人ともいたく納得されていました。「韓国の居酒屋でも、このシステムを導入するべきだ!」などと盛り上がりました。写真ですが、新しい焼酎をキープしたので、記念写真を撮りました。これもパウチカードになります。じつは、まだ前の一升瓶に焼酎が残っていたのですが、「利やん」のマスターの「新しい焼酎をキープして写真を撮ってはどう?かまへんよ」とのお計らいで、今回の金先生の来店も、パウチカードの「思い出」にすることができました。マスター、ありがとうございました。

▪︎8日の晩は、私の行きつけの居酒屋、大津駅前の「利やん」で歓迎会も開催させていただきました。「利やん」の料理や、お店の雰囲気を楽しんでいただきました。「利やん」では、新しい焼酎の一升瓶をキープするたびに、周りの方たちと記念写真を撮ってパウチカードにしてぶら下げていくようなシステムになっています。金先生は「利やん」は2回目なので(昨年の秋に来店されています)、このシステムにつしいてご存知でした。研究員の方たちに、一升瓶をキープするたびに、「思い出」が溜まっていくのだよと説明されると、お2人ともいたく納得されていました。「韓国の居酒屋でも、このシステムを導入するべきだ!」などと盛り上がりました。写真ですが、新しい焼酎をキープしたので、記念写真を撮りました。これもパウチカードになります。じつは、まだ前の一升瓶に焼酎が残っていたのですが、「利やん」のマスターの「新しい焼酎をキープして写真を撮ってはどう?かまへんよ」とのお計らいで、今回の金先生の来店も、パウチカードの「思い出」にすることができました。マスター、ありがとうございました。

「生物多様性」と「幸せ」に関する研究

▪︎今日は、京都大学に行きました。コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関することで、京大の教員をされている方に、ご相談に伺ったのです。ちょっと心が共振しあうような良い出会いになりました。詳しく書くことはまだできないのですが…。農村コミュニティにおいて生物多様性を高める様々な活動の成果が、人びとをどのようにエンパワメントし、農村コミュニティ内外に社会関係資本をどのように蓄積していくのか。そのプロセスが、結果として、人びとの幸せにどのように結びついていくのか。また、そのことをどのような方法で評価し、比較可能な形にしていくのか。一言でいえば、地域の生活や生業の文脈に埋め込まれた意味での生物多様性が、地域のHuman-wellbeingとどのような関係にあるのかを評価する手法の開発ということになるのですが、いろいろ心強いアドバイスをいただくことができました。ちなみに、私たちのプロジェクトにもご参加いただくことになっています。

▪︎今日は、京都大学に行きました。コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関することで、京大の教員をされている方に、ご相談に伺ったのです。ちょっと心が共振しあうような良い出会いになりました。詳しく書くことはまだできないのですが…。農村コミュニティにおいて生物多様性を高める様々な活動の成果が、人びとをどのようにエンパワメントし、農村コミュニティ内外に社会関係資本をどのように蓄積していくのか。そのプロセスが、結果として、人びとの幸せにどのように結びついていくのか。また、そのことをどのような方法で評価し、比較可能な形にしていくのか。一言でいえば、地域の生活や生業の文脈に埋め込まれた意味での生物多様性が、地域のHuman-wellbeingとどのような関係にあるのかを評価する手法の開発ということになるのですが、いろいろ心強いアドバイスをいただくことができました。ちなみに、私たちのプロジェクトにもご参加いただくことになっています。

▪︎プロジェクトを進捗させていくことに関しては、いろいろ悩むことが多く、辛い思いをしていたのですが、少し気持ちが楽になりました。大学の研究部の仕事、老母の介護、その他にもやらなくてはいけないことが山積し、重苦しい気持ちがずっと続いていましたが、少し食欲も出てきたかな…。ということで、京都大学のキャンパス内にある「カンフォーラ」というカフェレストランに行きました。正門を入って左側にあります。ここで有名な「総長カレー」をいただきました。私のなかでは、やはり大阪の「インデアンカレー」が一番なのですが、「総長カレー」も美味しくいただくことができました。

差し入れ

▪︎写真は、昨晩の小佐治(滋賀県甲賀市甲賀町)でのフィールドステーションの開所式に、地元の農家のYさんが持参してくださったものです。左がドジョウの卵とじ(柳川風)、右はボテジャコ等の小魚を醤油で炊いたものです。どちらも、ぜんぜん泥臭くなく、非常に美味しかった。

▪︎小佐治は、丘陵地にある農村。たくさんの谷筋に水田が並んでいます。関東地域でいうところの谷地田です。かつて、そのような谷筋のいずれにも、その一番奥には溜池がありました。そのような溜池は大きなものは5つ、小さなものまで含めると100以上存在していました。無数の溜池に天水を確保して、用水として利用していのです。そのような溜池は、ちょっとした養魚の場として活用されることもありました。とても養殖とは呼べません。市場に出荷することを目的としたものでも、もちろんありません。植物学の世界では「半栽培」(中尾佐助)ということが言われるようですが、それと似ている。自分の溜池につかまえてきた魚をほうりこんでおいて、時々、餌をやる程度の世話をするだけなのです。粗放的管理という言い方もできるのでしょうが、そのような硬い言い方よりも、もっとストレートに「楽しみ」でもあったといったほうがピッタリきます。

▪︎昭和20年代から30年代前半にかけての時期を少年として過ごした人たちは、そのような養魚はしないにしても、多かれ少なかれ集落を流れる小さな河川で魚を獲って食べた経験をもっている。この「食べた」という点が、非常に重要だと思っています。繰り返しますが、「楽しみ」なのです。そのような経験は、若い年代になる従い聞かれなくなります。高度経済成長とともに小佐治のような山里の食生活もどんどん変化していく。それに加えて、河川改修が人びとと河川との関係を絶ってしまったからです。かつて、谷筋を流れる水田の用排水路と河川はつながっていました。段差がなく、魚たちが行き来できたのでは…と私たちの研究プロジェクトの生態学者は推測しています。現在は、河川改修が行われており、流量を確保するために川床が深くなり、用排水路とのあいだには段差が生まれてしまっています。これでは、魚は行き来できません。

▪︎昨晩の開所式は、非常に盛り上がった。集落の皆さんは、公民館から机や椅子を、そして隣組からバーベキューの道具を借りてきてくださいました。私は、焼きそば担当になり、熱い鉄板と格闘しました。燃料は薪です。谷筋の水田の奥にある森林にいくらでもこのような薪があります。小佐治の森林は民有林なのですが、間伐したあとの木材の切れ端が、たくさん転がっているのだそうです。もちろん、全国の山里と同様に、この小佐治でも森林の維持管理には苦労されています。もっとも、そのような苦労だけでなく「楽しみ」として森林と関わる人たちが生まれています。集落のなかでは少しずつ薪ストープを楽しむ人たちが増えているのです。そういう方たちがグループをつくり、薪割り機を使って、自分たちに必要な薪を毎年用意しています。ちなみに、私たちがフィールドステーションとしてお借りしている住宅にも、薪ストーブが設置されています。冬になる前に、地域の皆さんと一緒に薪を用意することになるのではないかと思います。

▪︎これから、開所したフィルードステーションを基地として、この小佐治の暮らしに関していろいろお話しを伺っていく予定になっています。

フィールドステーションの開所式

▪︎少し前のエントリーになりますが、コアメンバーとして取り組んでいる総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」では、滋賀県甲賀市甲賀町小佐治に、フィールドステーションを構えることになりました。小佐治にお住まいの方のご好意で、建物をお借りすることができることになりました。山小屋風の素敵な建物です。中には、薪ストーブもあります。今後は、このフィールドステーションを基地に、地域の皆さんや行政の皆さんと一緒に、より一層、超学際 「Transdisciplinarity」的研究をさらに進めていきます。

▪︎少し前のエントリーになりますが、コアメンバーとして取り組んでいる総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」では、滋賀県甲賀市甲賀町小佐治に、フィールドステーションを構えることになりました。小佐治にお住まいの方のご好意で、建物をお借りすることができることになりました。山小屋風の素敵な建物です。中には、薪ストーブもあります。今後は、このフィールドステーションを基地に、地域の皆さんや行政の皆さんと一緒に、より一層、超学際 「Transdisciplinarity」的研究をさらに進めていきます。

▪︎トップの写真は、区長さん(自治会長さん)が挨拶をされているところです。開所式、おおいに盛り上がりました。そのなかに、2人の女性が混じっていました。「 fm craic」の佐々木由珠(ささき・ゆず)さんと三峰教代(みたか・ゆきよ)さんです。「 fm craic」は、地域の「カラー」を見出し、「良いもの」を「もっと良いもの」として情報発信し、郷土愛を育み、誰かに言いたくなる自分の街の自慢を作る…ことを目的に設立されました。佐々木さんと三峰さんは、もともとOLをされていたのですが、脱サラして新規就農して会社を設立されたのです。このお2人が栽培されているのは、「弥平トウガラシ」という湖南市に伝わる地元特産のトウガラシです。ちょっとオレンジがかったトウガラシです。このトウガラシを原料にチリソースなどに加工して販売もされています。じつは、偶然にも、このチリソースをある龍大の学生からもらって自宅で使っていました。それはともかく、この日、「 fm craic」のお2人は、小佐治に取材に来られていました。無印良品の「ローカルニッポン」というサイトの記事の取材です。どんな記事になって小佐治が紹介されるのか、楽しみにしています。

▪︎開所式の翌日の午前中は、集落のなかを流れる小佐治川で生物調査を行いました。前日、開所式が始まる前に、特別採捕の許可を得て魚を捕獲する漁具や小さな定置網を設置していました。どのような魚が獲れるのか、地元の農家の皆さんも楽しみにされていました。写真を見ていただければわかりますが、たしか昭和40年代に河川改修をしているので、そっけないほどまっすぐな川になっています。本当は、小さな川のなかにも、流れの速いところと遅いところ、淀んでいるところなど、変化があると良いのだが…と、素人ではありますが、そのようなことを考えてしまいます。残念ながら、私たちプロジェクトのメンバーが思っているようには魚が確認できませんでした。

▪︎開所式の翌日の午前中は、集落のなかを流れる小佐治川で生物調査を行いました。前日、開所式が始まる前に、特別採捕の許可を得て魚を捕獲する漁具や小さな定置網を設置していました。どのような魚が獲れるのか、地元の農家の皆さんも楽しみにされていました。写真を見ていただければわかりますが、たしか昭和40年代に河川改修をしているので、そっけないほどまっすぐな川になっています。本当は、小さな川のなかにも、流れの速いところと遅いところ、淀んでいるところなど、変化があると良いのだが…と、素人ではありますが、そのようなことを考えてしまいます。残念ながら、私たちプロジェクトのメンバーが思っているようには魚が確認できませんでした。

▪︎とはいえ、ヌマムツ、タイリクバラタナゴ、カマツカ、オオクチバス等の魚が確認できました。オオクチバスは、こんなところまでいるんですね。困ったものです。ヌマムツという魚は、私が以前、琵琶湖博物館で働いていた頃は、「カワムツA型」と呼ばれていました。カワムツの仲間に分類されていたのです。しかし、適応している水環境や形態の違いから2003年には新和名「ヌマムツ」がつけられました。写真に大きく確認できているのは、ヌマムツですね。これ以外にも、エビやイシガメ。それから、オオクチバスと同じく外来生物であるアメリカザリガニやウシガエルのおたまじゃくしも確認できました。

▪︎この日の昼食は、小佐治の「甲賀もちふる里館」でとりました。餅料理や、米粉の麺類を楽しめる農村レストランです。私は、米粉で作った「近江米麺」と焼きもちをいただきました。外に出て気がつきましたが、地域の皆さんが、私たちの「プロジェクトの幟」を立ててくださっていました。小佐治の皆さん、ありがとうございます。

総合地球環境学研究所で「魚のゆりかご水田」研究の会議

▪︎朝一番に自宅を出て、京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所にやってきました。このエントリーは、地球研で書いています。「魚のゆりかご水田」プロジェクトの「超学際的研究」*を進めるためのミーテイングです。滋賀県の水産試験場の研究者、淡水魚のゲノム解析を得意としている研究者も参加して、プロジェクトリーダーの奥田さんの進行のもとで会議を行いました。まだ具体的にお話しをすることかできませんが、「ニゴロブナが孵化した水田に回帰してくる」(母田回帰)という習性を科学的に明らかにしていくことを軸に、そのようなニゴロブナの習性と、琵琶湖沿岸地域の農村の活性化の活動である「魚のゆりかご水田」プロジェクトとをどのように結びつけていくのか、また、どのように研究として進めていくのか、そのばあいの研究の枠組みはどうして構築するのか…、そのあたりのことについて議論をしました。なかなか、楽しい会議でした。一般の方たちにも関心をもってもらえるようなテーマなので、わかりやすい新書にでもなればなあと思っています。

▪︎今日は、午前中が総合地球環境学研究所での会議、午後からは深草キャンパスに戻ります。研究部の仕事と会議がはいっています。龍谷大学の第5期長期計画の「目玉」といってもよい「世界仏教文化研究センター」の立ち上げに関わる仕事です。学長室広報の皆さんと連携しながら、作業を進めています。研究部の仕事と会議が終わったあとは、情報メディアセンターの次長さんとミーティングをもつ予定です。龍谷大学の研究をもっと社会的にアピールしていくための作戦会議です。ということで、今日も頑張ります。

*「超学際的研究」 : ▪︎私たちのプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会―生態システムの健全性」は、総合地球環境学研究所のプロジェクトです。総合地球環境学研究所では、現在「Future Earth」という国際協働研究の枠組みに参加しています。この「Future Earth」では、「持続可能な地球環境に向けての国際協働研究イニシアティブ」であり、国際科学会議(ICSU)などの学術コミュニティ、研究資金提供団体や政策決定者などが協働して地球環境を包括的に理解し、地球規模の課題の解決に資する研究を総合的に推進することをめざしています。私たちの研究プロジェクトも、この「Future Earth」の方向性と連動しながら、「超学際的研究」のスタイルを堅持しつつ、プロジェクトを進めています。この「超学際的研究」についてですが、以前のエントリーにも書きました。再度、総合地球環境学研究所での説明を以下に引用しておきます

Future Earthは、人間活動による地球 環境への影響評価に加えて、自然科学 と人文・社会科学との文理融合の学際的(interdisciplinary)研究、及び、研究者と他のステークホルダー(行政、産業界、 NGO/NPO、メディア、市民など)との超学際的(transdisciplinary)な連携(協働)を通じて、持続可能な社会へむけた転換を目指すところにその特色があります。とくに、研究者コミュ ニティ以外のステークホルダーとの協働は、研究の立案の段階から成果の普及に至るまで組み込まれ、これまでの 科学プロジェクトとは大きく異なる研究設計となっています。