琵琶故知新「びわぽいんと」研究会

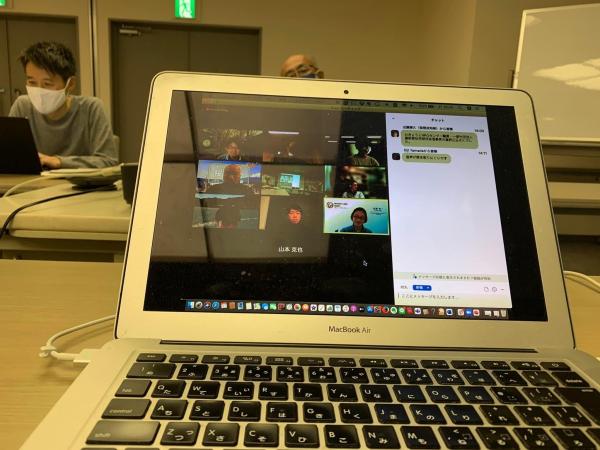

■昨日は、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で研究会を開催しました。私どものNPOで取り組もうとしている「びわぽいんと」の研究会です。「びわぽいんと」のことについては、いろいろこのfbでもお伝えしてきましたので、説明は省きます。以下をご覧ください。

びわぽいんと

■今日の研究会には、NPOの理事も含めて15名の皆さんにご参加いただきました。ありがとうございました。zoomによるオンラインと対面式のハイブリッドで開催しました。ゲストの皆さんには、とっても貴重なアドバイスをたくさんいただくことができました。滋賀県で取り組まれているMLGs(マザーレイクゴールズ)との連携の道筋が見えてきましが、そのことに加えて若い世代の人たちへの訴求力をどのように確保するのか、若い世代の知恵やセンスに向き合うべきこと、協賛金(寄付金)以外にも様々な資金確保の方法があること、もっと広報が必要であること…。研究会でのご意見は、文字起こしして、ご参加いただいたゲストの皆さんとも共有できるようにしたいと思います。

■研究会の後は、対面式の皆さんと懇親会を持ちました。私も含めて5人でしたが、もちろん、ソーシャルディスタンスを確保してです。懇親会の後は、今回ゲストとしてお越しいただいた、元「きょうとNPOセンター」の藤野 正弘さんと、さらに山科で飲み直しました。藤野さんは、私よりもひと回り年上の方です。でも、15年ほど前のことになりますが、私の大学院の講義やゼミを、社会人院生として履修されていました。ひさしぶりに、いろいろお話しすることができました。あっという間に時間が過ぎていきました。楽しかった〜。「びわぽいんと」についても、いろいろご意見をいただきました。ありがとうございました。

川口さんの投稿

■川口洋美さんは、今から15年ほど前、当時参加していた大きな研究プロジェクトでお世話になった方です。川口さんは、プロジェクトの秘書をされていました。仕事が遅い私は、いつも川口さんにご迷惑をおかけして叱られていました…。プロジェクトが終了した後、しばらく川口さんとは繋がりがなくなっていましたが、その後出会った時には、川口さんは中小企業診断士の資格を取得され、海外からの観光客に、半日から1日程度のツアーを提供する旅行会社の代表をされていました。「Tour de Lac」という会社です。川口さんをはじめとして、英語が堪能な帰国子女のママさんたちが、滋賀県内の地域社会を案内するツアー会社です。例えば、地域の農家とのつながりを作り、海外からの観光客が、農家と一種に家庭料理を作ったり、餅つきをしたり、レンタサイクルで地域の神社を訪ねたり…と、普通の旅行会社にはできないような、庶民の文化を学んだり生活体験できるような、海外からの観光客の皆さんにはとても興味深いツアーを提供されてきました。

■今回の投稿で、川口さんたちが驚くようなツアーを企画されていることを知りました。比叡山延暦寺の「大阿闍梨様と歩く回峰行の道ツアー」です。すごいですね。詳しくは、川口さんのfacebookへの投稿をお読みいただきたいのですが、「阿闍梨様の修行を限られた時間内にいかに興味深く説明するか、比叡山のウォーキングルートをどう魅力的に見せるかなど、今の混沌とした時代に人々が必要としているものを提供できるよう、志高い通訳さんたちと必死のパッチで取り組んで」こられたようです。このような提案に「やってみましょう」と笑顔で応じてくださった光永阿闍梨さんもすごいなあと思います。

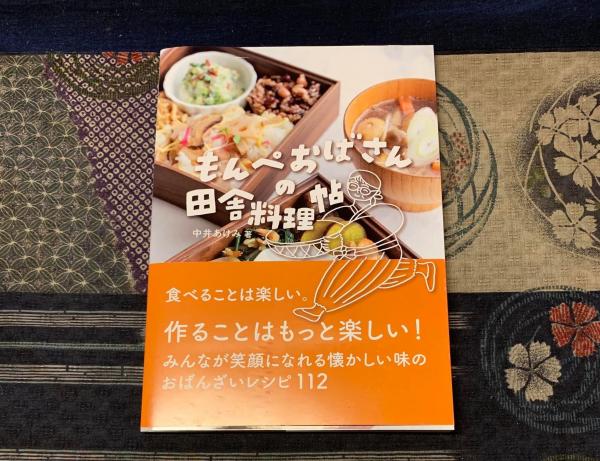

『もんぺおばさんの田舎料理帖』

■昨年の6月に訪問した「気まぐれ朝市」を主宰されている中井 あけみさんが、『もんぺおばさんの田舎料理帖』を出版されました。昨日、自宅に届きました。帯に「食べることは楽しい。作ることはもっと楽しい!」とあります。作ってみたくなります。調味料、郷土料理、野菜料理、主菜料理、塩糀料理、ご飯、甘味、パン、それからつながり飯(お友達のレシピ)と美味しそうなレシピが続きます。お料理の写真は、Kyoko Hashimotoさんという方です。柔らかい自然な光の中で、中井さんのお料理が素敵に浮かび上がってきます。最後は、もんぺおばさんの春夏秋冬。中井さんのお仲間との1年を通じての楽しい活動の様子がよくわかります。いいですね〜。出版社は能見社さん。長浜市の賤ヶ岳の麓にある「丘峰喫茶店」というお店の中にあるのかな。

■このことをfacebookで投稿したところ、中井さんご本人からコメントをいただきました。

ありがとうございます。。応援隊の皆さんのパワーがいっぱい詰まった本です。身近な材料で簡単に作れる物ばかり(野菜)ですのでぜひ料理の友にしていただければうれしいです。

■ そうなんです、中井さんには、中井さんのことを応援される方達、中井さんのファンの皆さんが大勢いらっしゃいます。その応援隊のパワーもすごいのですが、そのような応援隊の皆さんを惹きつける中井さんのパワーもすごいと思っています。

【関連投稿】■以下のタイトルにある「シスターフッド」が大切なキーワードかなと思います。

『気まぐれ朝市』とシスターフッド

「古屋六斎念仏踊りオンライン稽古」

■滋賀県高島市朽木の古屋の六斎念仏踊り、担い手の高齢化により途絶えてしまったのですが、外部の皆さんの力もあって復活することになりました。詳しくは、このブログに投稿した「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」をお読みいただければと思います。ただ、その後、コロナ感染拡大の中でこの念仏踊りを受け継ぐ活動はどうなっているのかな…と少し心配していました。昨日は、関係者の皆さんがfacebookに投稿された記事で、こうやってオンラインでお稽古をされていたことを知りました。感動しました。コロナ禍においても、こうやって頑張ってくださっていたのですね。ありがとうございます。

「コロナに負けない地域×ICT事例コンテスト」入賞のお知らせ

■12月9日にデジタルを活用した地域課題解決事例選「コロナに負けない地域×ICT事例コンテスト」という投稿をいたしました。知り合いのNさんが、LINEを使って、PTAの活動や自治会の活動をうまく運営されていたので、このコンテストのことをNさんにお話しししたところ、応募してみるということになりました。今回は、その結果をNさんが知らせてくださいました。まずは、こちらをご覧いただけばと思います。2次審査に残った15件のうち、10件が受賞となったそうですが、そのうちの1件です。Nさんたちの取り組みが一番最初に紹介されています。以下が、その紹介です。

大津市立膳所小学校PTAでは、令和元年度までは毎月小学校に集まって役員等による会議を開催していたところ、コロナの拡大によって学校に集まることが困難となり、各種行事も中止となってしまいました。

そこで、連絡や情報共有、意思決定について、原則LINEグループを使って行うことに。学校や保護者との様々な試行錯誤を経て、運営方法をブラッシュアップしていきました。この試みによって、時間や場所に縛られない役員等の意見交換が可能となり、PTAの意思決定のプロセスも可視化されるようになりました。

審査員のコメント

関係者の間で使い慣れているツールをうまく活用している点がポイントだと思いました。会則の整理など、デジタルを前提にした様々な改革ができた点も素晴らしく、PTAという滋賀県全域にある組織の取組みとして、今後の普及が見込まれます。

■審査員の方のコメントにもありますが、LINEという関係者の間で使い慣れているツールをうまく活用している点がとってもスマートです。かっこいいです。何か特別なことを行うのではなくて、誰にでも入手できるアプリを使って、自分たちの地域の課題を解決していくという点が素晴らしいです。Nさんにコンテストのことを勧めたのは私ですが、今度は逆に、Nさんから刺激をいただきました。ありがとうございました。

ホンモロコとビワマス

■今週の月曜日、琵琶湖のホンモロコモとビワマスをいただきました。ホンモロコは琵琶湖の魚の中でもとくに姿が美しいなあといつも思います。自分でもその理由はわかりませんけれど。もちろん、独特の美味しさがあります。ビワマスは、3日熟成させたもの、炙ったもの、朝獲れたものの3種。こちらも、それぞれの美味しさがあって楽しめました。脂がたっぷりのサーモンは苦手な方も、このビワマスはとっても美味しく食べられます。この日は、しばらく会っていたかった友人とこれらの湖魚を楽しみました。大津まで会いに来てくれてありがとう。がんばってくださいね。応援しています。

■お店の紹介もしておきましょう。「からっ風」は今から30年ほど前、滋賀県庁の職員として琵琶湖博物館の開設準備をしていた頃、上司と時々訪れていたお店です。お店の名前は、現在の大女将が群馬県のご出身がだからです。その頃は、現在、ご夫婦でお店を切り盛りされている息子さんもまだ独身で、時々お店の手伝いをしている感じだったかな。私はといえば、その後、岩手県立大学に異動し、そのあとさらに龍谷大学に異動し、たまにこちらにお店を訪れるようになりました。通勤経路から外れているので、なかなか簡単には行きにくいのですが、それでも年に1〜2回は、飲み会の会場がこちらになるので、楽しませてもらっています。

■こちらのお店の特徴は、「琵琶湖八珍」を大切にされているところでしょうか。丁寧にお料理されています。「琵琶湖八珍」は、①ビワマス、②コアユ、③ハス、④ホンモロコ、⑤ニゴロブナ、⑥スジエビ、⑦ゴリ、⑧イサザのことです。もうひとつ、こちらのお店は、大津の中心市街地にある酒蔵、平井商店の純米吟醸「北船路」を大切にしてくださっていることです。北船路は、私が指導しているゼミ生たちが、かつて棚田の農村(集落名・北船路)と平井商店さんをおつなぎして生まれた銘柄です。お店のご常連の皆さんも「北船路」を気に入っておられています。

■そのようなわけで、いつも大津駅前の「利やん」のことばかり投稿していますが、こちらの「からっ風」も私にとっては大切なお店のひとつになります。

むらづくりの村人にとっての「意味」

■昨年、高島市朽木椋川を訪問したときのことを、このブログの投稿でも報告いたしました。以下の2つの投稿です。

炭焼きのこと

第18回おっきん!椋川

■椋川を訪問した際に、大変お世話になった高島市市会議員の是永宙さんから、昨日、メッセージが届きました。「令和2年度ふるさとづくり大賞(総務大臣表彰)を受けたことから、昨年『おっきん!椋川』の時に取材を受けました。その時の動画が配信されていますので、良かったらご覧ください」。早速拝見いたしました。皆さんも、まずはご覧いただき、「おっきん!椋川」というイベントのことをご理解いただけるとありがたいです。

■動画の中で、集落のリーダーのお1人であり、このイベントを開催している「結いの里・椋川」会長の井上四郎太夫さんは次のように語っておられます。

最初、これやろうという時、(他所からやってこられたお客さんに)集落の中をあっちに行ってこっちに行ってと買い物に歩かせるのは失礼ではないか。一つの場所にまとめたほうがいいのではないかという意見があったが、お客さんは商品だけが目的ではなく田舎の空気や雰囲気を求めている。

■私も実際に集落の中を歩きましたが、歩くこと自体が気持ちが良いのです。このイベントを楽しみに毎年リピーターとしてやってきてくれる人びとは、おそらく町場や都会に暮らしておられるのでしょうが、そういう方たちには、山里の中を歩いてみること自体が楽しみなのです。「モノ」の購入だけでなく、「モノ」を生み出す背景に存在する文化や環境をも全身で感じとる気持ちになれることが大切なのです。

■ところで、このイベントには、集落外に暮らす子どもや孫の世代の皆さんもお手伝いとして参加されています。このイベントを支えておられるのです。イベントを手伝うことが三世代交流のきっかけになるだけでなく、地域の暮らしの文化を伝えていくことにもつながっているようです。それから、このイベントには、子どもや孫の皆さんだけでなく、滋賀県立大学の学生さんたちも参加されていました。山村の水田で水生昆虫の保全に関する研究をされているようです。これは推測でしかありませんが、自分が研究をしたいということだけでなく、水生昆虫が生息できるような水田を維持できる集落であるためには、こういったイベントに自分たちも参加して応援していくことが大切だ…と考えておられるのかな…ふと、そのように思いました。

■このイベントを企画したのは、この集落に移住してきた是永宙さんです。是永さんは、次のように語っておられます。

もともと村の人も自分たちが作っているものを売りたいというのはずっと前から思っておられて、僕がこっちに来て移住してから一緒に山仕事をしていたんですけど、その時も村の方が「近所で朝市をされている所があるので、あんなことをやりたいんやけどな〜、でもそんな場所もないしできんよな〜と」いうような話をされていて、それなら僕が言い出しっぺになりますのでやりましょうよと。その時は、村の中ではなく国道の入り口の方までモノを持って行って、モノを売るというところから始まりました。

■しかし、集落の中には反発もあったようです。イベントの継続に対する反発です。「なんでこんな面倒なことをするんだ」という地域の人の声が常にあったからです。是永さんは地域の皆さんのやる気を引き出すために試行錯誤されたようです。ちょうど10回目の時に日本で初めて特別警報がでた台風がやってきて椋川も大変な被害を受けました。そのようなこともあり、「今年は『おっきん!椋川』ができるかどうか」と心配されました。そして、開催するかどうかについて集落の会議で相談をしたら、「やったらいいやんか」とあっさり意見が出てきたというのです。あれだけ反発があったにもかかわらずです。是永さんのお話では、外部の方達(おそらくイベントのリピーター)が椋川の被害のことを心配して連絡を取ってこられたというのです。その時は、ちょうどイベントを10年継続してきた時期で、「おっきん!椋川」のことを楽しみに待っている人が多数おられたのです。そのような集落の外からの声が、「なんでこんな面倒なことをするんだ」という反発ではなく、「やったらいいやんか」という前向きな気持ちを生み出したのです。

■ここで重要な事は、「意味」です。災害の被害を心配した集落外の皆さんの声があったことで、「なぜこのイベントを継続しなくてはいけないのか」という問いに対して、集落内の人びとが納得できる「意味」が共有されたのではないかと思うのです。この点が重要かなと思います。イベントを継続することの中で蓄積された、集落の外部の人びととの信頼関係(架橋型社会関係資本)と集落内で強化された連携(結束型社会関係資本)とが、この「意味」を媒介として連関しているところがとても重要かと思います。そのことにより、このようなイベントを継続していくことの「有効性感覚」を集落内で醸成できたのではないかと思います。

■イベントを継続することで蓄積された集落外部との信頼関係や集落内の連携が基盤となって、この集落の中にあった古民家が「おっきん椋川交流館」に生まれる変わることになりました。初めに交流館があって活動が始まる…のではなく(ハコ物作りからではなく)、活動の結果として交流館が生まれていることが大切かと思います。この施設を管理するために組織されたのが「結いの里・椋川」になります。今では、集落の50名に加えて、集落外から20名も参加され、合わせて70名で活動されています。その活動内容も「おっきん!椋川」の開催だけでなく、集落内の草刈りや水路整備までにおよんでいるようです。

■椋川には、昨年の秋にお邪魔してお話を伺わせていただきましたが、コロナ感染が少し収まった段階で、再びお邪魔させていただきたいと思っています。

【追記】■関連する内容のことを、以前、「生物多様性と集落のしあわせ-農村活性化における生物多様性の意味-」(『農村計画学会誌』35巻4号)という特集論考を書きました。その論考の骨子をもとに、椋川の事例について考察してみました。このあたりのことは、来年度、論文化できれば良いなと思っています。

「琵琶湖サポーターズ・ネットワーク」の第2回交流フォーラムで「びわぽいんと」の報告

■昨日、滋賀県庁で「琵琶湖サポーターズ・ネットワーク」の第2回交流フォーラムが開催されました。全部で12団体が活動報告を行いました(登録されている団体は、もっと多いです)。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の順番は、NTT西日本滋賀支店さんのすぐ後でした。現在、NTT西日本滋賀支店さんとは、私たちが進めている「びわぽいんと」いう仕組みを使って、これからコラボ事業を進めていこうと相談をしています。そのようなこともあり、事前に連絡を取り合って、まだ未確定のところは残しながらも「これから連携してやっていくつもりです」という趣旨のことを会場の皆さんやオンラインでご参加の皆さんにお伝えいたしました(やっと公表できました、よかった)。NTT西日本さんのような大企業と連携できることは、私たちのような小さなNPOにとっては、とてもありがたいことです。さて、プレゼンですが、4分という短い時間でしなければなりませんでした。「びわぽいんと」の仕組みを、はたして理解していただけるかなと心配していたのですが、けっこう理解していただけたように感じました。手応えを感じました。オンラインで参加されていた知り合いの方からも、「わかりやすかった」とメッセージをいただきました。お忙しい中、わざわざありがとうございました。まずは、一安心です。

びわぽいんと

■各団体の報告の後は、交流会になりました。すると、名刺をもってすぐにやって来られた方がおられました。某信託銀行の方です。少しお話をしましたが、「びわぽいんと」に強い関心をお持ちいただけたような気がしました。「びわぽいんと」のような仕組みは、金融機関の皆様との連携が不可欠と思っています。関心を持っていただき、ありがたかったです。環境保全財団の職員の方ともお話をしました。関東で環境保全基金を立ち上げてこられた方で、「びわぽいんと」にも強く惹かれるものがあるとのことでした。これからもアドバイスをいただけたらと思っています。滋賀県庁で「琵琶湖の日」を担当されている環境政策課の職員さん、そして農政課世界農業遺産推進係の職員さんとも名刺交換の際にご挨拶をさせていただきました。「琵琶湖一斉清掃」、「魚のゆりかご水田」の関係者の皆さんとも、智恵を出し合えば連携できると思います。資源循環に関わる一般社団法人の専務理事さん、水草の運搬に関して知恵を貸してくださいと、うちの悩み(廃棄物処理法と環境ボランティアとの間にある矛盾?!)をお伝えしました。琵琶湖を中心とした地域循環共生圏モデルの構築およびその提案を目標として活動している大学院生の方からも熱い思いを聞かせていただきました。地域循環共生圏モデルの中で、「びわぽいんと」は潤滑油の役目を果たすと言ってくださいました。

■最後の締めの挨拶は、琵琶湖環境部の次長さんがされましたが、スピーチの中で「びわぽいんと」に触れていただきました。滋賀県が取り組んでいるマザーレイクゴールズと、「びわぽいんと」の精神はかなり重なる部分があります。そのようなこともあってでしょうか。嬉しかったです。今回のような機会がなければ出会うことのなかった皆さんと知り合いになることができました。機会を与えてくださった滋賀県庁琵琶湖環境部の皆様には、心よりお礼を申し上げます。近々、「びわぽいんと」の勉強会を開催しようと思っています。勉強するのは、私たちNPOの側です。多くの皆さんにアドバイスや連携のチャンスを賜ればと思っています。よろしくお願いいたします。

【追記】■今回は理事長としてプレゼンを行いましたが、環境社会学者の立場からすれば、「びわぽいんと」とは、多様なステークホルダーが関わる環境ガバナンスを支援するためのプラットホームになります。環境ガバナンスそのものではなく、環境ガバナンスを支えるためのプラットホームという仕組みをNPOとして提供していこうという点が重要かと思っています。大学教員として働くのもあと5年となり、人生も残り少なくなってきました。環境ガバナンスを語ることは別の人に任せて、当事者として環境ガバナンスに関わっていきたいと思います。

くさつFARMWE’S MARKET

■今日は、草津市に出かけました。廃川になった旧草津川、今は公園に整備されています。その公園を使ったイベント「くさつFARMER’S MARKET」を見学してきました。

■草津市は、私が住んでいる大津市のお隣の自治体ですが、普段、なかなか出かけることはありません。自宅は湖西線沿いにありますしね。もっとも、私が若い頃に勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館の最寄駅はJR草津駅でした。ですから、今から25年程前の草津の中心市街地のことは、それなりに知っているのです。でも、今はその頃とはすっかり街の雰囲気が変わっています。簡単に言ってしまえば、まちづくりが進んでいる、勢いがある、そのような気がします。

■このイベント「くさつFARMER’S MARKET」も、草津市の中心市街地で展開されている様々なまちづくりの取り組みのひとつなのだと思います。このイベントがどのような仕組みで運営されているのか、そういうことにも関心があるのですが、今日は、このイベントに参加している若者グループのお一人のお誘いを受けて出かけることにしました。龍谷大学社会学部の卒業生である尾形 詩織さんのお誘いを受けたのです。

■尾崎さんとは、私が今年度3人の教員で担当している「現場主義入門」という授業に、ゲストスピーカーとしてやってきてくださったことがきっかけで知り合いになりました。写真のグリーンのテントの下にあるような屋台をグループでシェアして、街と人びと、特に若い人びとをつなぐ活動をされています。

今日は、グループの佐藤 鷹政さんがこの手作り屋台を使って「ぎぶみーザぶっく-本と珈琲の物々交換」をテーマにした「さとう珈琲店」を出店されていました。私は、自宅に2冊あった本の1冊を持参し、佐藤さんのおいしいコーヒーと交換してもらいました。もちろん、コーヒー豆の販売や、コーヒーそのものの販売もされています。「くさつFARMER’S MARKET」には、佐藤さんのようなテント、軽トラックの荷台を使ったお店、キッチンカーが並んでいます。公園の周りは、たくさんのマンションが建設されています。ご近所さんたちからすると、日常生活の延長線上に、このようなちょっとした賑わいの場が月に2回開催されることになります。

■でも尾形さんや佐藤さんたちの活動に惹かれるのは、このようなイベントが開催されていないときも、手作りの屋台を使って活動を楽しまれていることにあります。その時、もちろん「販売」はされていません。ただ、この屋台を中心に発信される不思議な魅力が気になって、通りすがりの人たちが、「ここは、何をされているんですか」と立ち寄って行かれるのです。今日も、佐藤さんの「さとう珈琲店」には、様々なな年齢層の方たちが集まってこられていました。お知り合いのようです。無茶苦茶濃くはないけれど、薄くもない。職場も違うし、昔からの知り合いでもない。でも、住んでいるところは比較的近く。お話しを伺いながら、そのような「適度な親しさ」の人たちが、街とつながるネットワークが形成されている…そのようなイメージがふわっと頭の中に浮かんできました。

■よくわかっていませんが、このグループの人たちは、決まった曜日の時間帯(晩)に、暑い夏の日も、寒い冬の日も、晴れの日も、雨の日も、ここに集まってきて街頭の下でお喋りをするのだそうです。立ち話しですね。いろいろ話しを聞いてもらえる、グループのそれぞれの人にとって「大切な場所」になっているようなのです。カフェでもないし、居酒屋でもない。公園の街灯の下に集まってくるのです。繰り返します、よくわかっていないのですが、何か素敵ですよね、絶対に。子どもの時に、あそこに行くと仲良しの誰かがいるんじゃないのかなと思う場所がありましたよね。そうなんです。あの感覚に近いのです。建築家の延藤安弘さんが「まちの縁側」という言葉で表現されていたことにも近いのかな、たぶん。

■尾形さんや佐藤さん以外のグループの皆さんともお話しできました。池田 瞬介さん、そしてご実家が県内にあって、ご実家の農業を継承されているという女性ともお話できました。とっても感動しました。都市と農村との関係の中で、農業の新しい魅力が浮かび上がってくると素敵だなと思いました。年齢をお聞きすると、皆さん、私の子どもよりもお若い方たちばかりです。まちづくりというと、これまではもっと年齢が上の方達がリードされていたように思います。この若いグループの皆さんの活動は、そのようなまちづくりの活動とは少し違っていると思います。それぞれの方達の日常生活の延長線上にあるように思います。そのことが魅力となっているのではないかとも思います。また、遊びに行こうと思います。

■大津の中心市街地にも、とはいっても、大津のばあいはどこが中心市街地か難しいわけですが、それはともかく、若者たちが自主的に楽しみながら何か事を起こすことができるようになるといいなあと思います。

伊吹山と鈴鹿山脈、そして卒業論文

■このブログのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」とは無関係の内容ばかり投稿しています。「どこが環境社会学やねん」という感じですよね。申し訳ありません。まあ、毎日、環境社会学や地域社会論、そして大学のことばかりを考えて暮らしているわけでもないので、冬期休暇のゆったりした時ぐらいは、関係ないことを投稿させてください。

■今日は、最後の休暇でした。明日から授業が再開します。年末は大掃除等の家事ができたし、お正月は子どもや孫達が集まってきて楽しい時間を過ごすことができました。満足です。今日もその延長のような投稿です。なにか毎度同じような写真ばかりで申し訳ないですが、写真は今日の自宅近くから眺めた伊吹山と鈴鹿山脈です。夕陽を浴びて光り輝いていました。もっとも写真は、拡大しているので目で見るよりも大きく写っています。そこはご容赦ください。ただ、毎度同じ風景でも、日々の見え方は異なります。このような風景に抱かれて暮らしていることに幸せを感じます。

■年末やお正月は、楽しい時間を過ごしながらも、そのことと並行して、卒論の指導をzoomを使ったり、赤ぺんを入れて返却したりの仕事もやっていました。今日も、午前中はzoomによるオンラインの面談でした。卒論に対する姿勢は人それぞれです。ゼミの担当教員としては、卒論にエネルギーと時間を投入してレベルの高い卒論に仕上げていって欲しいのですが、大学生活で経験すること/経験しなければならないことは、何も卒論だけではありません。課外活動やボランティア等で、貴重な体験をされている方達がたくさんおられます。そのことをわかった上で、それでも卒論に真剣に取り組んでもらいたいなと思うわけです。以前、お世話になった大学教員の大先輩が、「たかが卒論、されど卒論」とおっしゃっておられました。そうなんです。「たかが」でありながら、「されど」なのです。卒業論文に真剣に取り組んで、きちんと評価を得られるレベルまで仕上げて、力を出し切ったと達成感を感じることができるような経験は、卒業後の人生に大きくプラスの影響を与えてくれるはずです。私が担当しているゼミの学生の皆さんのみならず、卒論に必死で取り組んでいる龍谷大学の学生の皆さん、最後まで頑張り抜いてください。