白山神社のカツラの巨木

▪️Facebookで素敵な投稿を拝見しました。知り合いの方がシェアされていた投稿です。「白山神社のカツラの巨木」です。素敵だなと感動しました。「富山打波川上流域白山神社のカツラの巨木」と書いておられますが、おそらく富山ではなくて福井の間違いではないかと思いますが、それはともかく、素敵な文章だと思いました。カツラの樹はどうしてこのような形で巨木になっていくのか。ご投稿の中には、次のような部分があります。

束としての樹幹を構成するそれぞれの幹は、新たに芽吹いて合体し、伸びてはまた太いものが枯れ、それを母体にまた新たなものが伸びる。古く朽ちた管としての幹を包み込むように全体が太くなる。

同時に、一つの幹が朽ちると、対応する根もまた朽ちて菌糸が分解してしっとりとしたスポンジ状のおが屑となり、そこに水を保ち、そこに周囲の管が細かい根を出して、空洞を包んで保とうとするかのように包み込む。その空洞は水の通り道となる、

こうして、朽ちた管は地上から土中深くに続く大きな水の浸透口となり、森全体を涵養する。

▪️調べてみると、このカツラの巨木は、「新日本名木100選」にも選ばれており、福井県では最大の幹周の巨樹とのことです。地上2.8mの所で18本の支幹に分れており、大枝は5本。立派ですね。

山の中の小学校の運動会

▪️高島市朽木にある朽木西小学校の運動会に関するFacebookへの投稿です。投稿されたのは、高島市朽木針畑の小入谷でゲストハウスを経営されている藤村さんです。藤村さんには、4人のお子さんがいらっしゃいますが、最後のお子さんが6年生で、来春卒業されます。このご投稿を拝見すると、豊かな自然の中で、少ない人数だからこそ、ここならではの「育ち」があるように思います。素晴らしいでする。ご投稿にある写真ごとのキャプションを拝見すると、この運動会の中心部分を藤村さんのお子さんや児童の皆さんが中心になって運営されていることがわかります。また、この小学校を卒業された若者(藤村さんのお子さん)たちも、やはり運動会の運営に関わっておられます。今年生まれた赤ちゃんから90歳近い人たちまで、地域の皆さんが心の底から楽しめた運動会のようです。藤村さんのご投稿をぜひお読みください。そして、この小学校のある針畑に移住してみようかな思う方が現れてくださるととっても嬉しいです。

まだ真夏の琵琶湖

▪️今日は午後から、東京で開催されるある研究会にオンラインで参加する予定でしたが、発表者の関係者がインフルエンザに罹患されたらしく、研究会は基本対面式なので(私のようなオンライン参加の人を除いて)、リスク回避のために急遽延期ということになりました。ちょっと肩透かしの感じなわけですが、仕方ありませんね。ひょっとすると別の用事を入れることができたかもしれませんが、それも諦めました。残念。

▪️今日は午後から、東京で開催されるある研究会にオンラインで参加する予定でしたが、発表者の関係者がインフルエンザに罹患されたらしく、研究会は基本対面式なので(私のようなオンライン参加の人を除いて)、リスク回避のために急遽延期ということになりました。ちょっと肩透かしの感じなわけですが、仕方ありませんね。ひょっとすると別の用事を入れることができたかもしれませんが、それも諦めました。残念。

▪️ということで、近くのレストランに出かけて遅めのランチをいただきました。琵琶湖畔にあるレストランです。食事のあとは、外に出てみました。木岡らすると、琵琶湖はまだ真夏の感じですね。でも、空は若干秋らしさも感じられますかね。昨日は、義父の葬儀で、ひさしぶりに眺めた若草山や生駒山など奈良の景色が心に沁みましたが、今日は琵琶湖の景色です。琵琶湖のブルーが心に沁みました。

ひさしぶりの奈良

▪️昨日は、義父の葬儀が奈良で行われました。葬儀の後、私は龍谷大学吹奏楽部の用務があり、近鉄で京都に向かいました。京都向かうには、大和西大寺駅で京都線に乗り換える必要がありました。大和西大寺駅は、以前、奈良に暮らしていたときは、通勤時に必ず利用していた駅です。私が奈良に暮らしていた時より今は改装されてなんだか以前よりも素敵な駅になっています。少し駅の構内を見学してみました。

▪️大和西大寺駅は、奈良線と京都線・橿原線が平面交差する駅なんです。大阪、京都、橿原、奈良の4方面が交わる近鉄有数のジャンクションとして有名です。トップの写真は、大和西大寺駅のホームから奈良方面を撮ったものです。線路の複雑さから、「4方面が交わる近鉄有数のジャンクション」という子どかよく理解できると思います。この駅には、有名な特急「しまかぜ」をはじめとして、様々な「かっこいい」特急が停車します。下段の左は「しまかぜ」です。右は、「ならしかトレイン」です。この記事をを読むと、電車の中が鹿でいっぱいであることがわかります。吹奏楽部の用事がなければ乗ってみたかったです。最下段は、駅構内のテラスから大阪方面を眺められるようになっています。ガラス越しなので、少しブルーっぽい色が付いています。

山の中のコミュニティで子育てを(滋賀県高島市朽木針畑)

▪️滋賀県高島市朽木針畑。学生さんたちと今年の6月に訪問しました。私は引率の関係で2回。1回目は針畑郷の生杉、2回目は小入谷を訪問しました。山の中の細い道を進んでいくと、突然、山の中に桃源郷が現れる、そんな感じがしました。不思議な、そしてとても素敵なところです。40年ほどにわたって、移住者の皆さんがここで暮らしてきました。ただ、お子さんが高校に行く段階になると、ここを離れることもあるようです。今は小学生が5人おられますが(先生も5人)。6年生が卒業すると3人になってしまうとのこと。少し心配ですね。小学校、どうなるのかな。地域にとって学校がなくなるってとても大きな出来事なんです。トップは、ゲストハウスを経営されている藤村さんのFacebookへの投稿です。

▪️京都市内で医師として働きながら、この針畑の小入谷で暮らしておられるTさんも、藤村さんのfacebookをシェアしながら、以下のように投稿されていました。

僕が暮らす山の中の小学校です。児童5人の本当に小規模の学校。先生も5人笑。先生に支えられ、集落の方々に支えられ、森や川、自然に守られて子どもたちは濃密で大切な経験をして日々自分のペースで成長しています。こんなに豊かな子ども時代が過ごせる場所は他にない!と思うくらい。田舎での子育てに興味のある方いらっしゃったら是非お声かけ下さいm(_ _)m

▪️これは、個人的な思いつきにしかすぎませんが…。ここでのびのびと育った方達が、またこの場所に同窓会のような形で集まってくださったらいいなと、ふと思いました。ここで暮らした経験が、山を降りた後もどのような形で生きているのか(活きているのか)、そのことが多くの方達に伝わると良いのかなと思いました。かつてこの針畑で暮らした時の思い出も含めて、きちんと記録にとっておくと、将来きっとこの山の中のコミュニティ作りに役立つのではないかと思いました。なんといっても、40年間、移住者の方たちがやって来られる場所って、すごいと思います。

▪️都会を離れて自然が豊かなところに移住したいと考えておられる若いご家族がおられましたら、ぜひ藤村さんにご連絡をとってみてください。もちろん、私に連絡をくださっても結構です。藤村さんの御一家や、Tさんにおつなぎします。

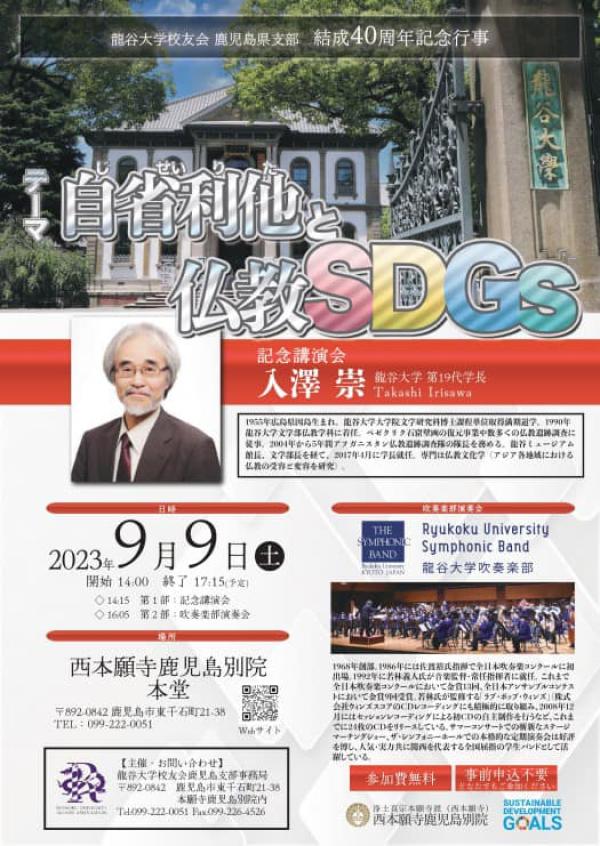

龍谷大学吹奏楽部の鹿児島演奏旅行(2)

▪️龍谷大学吹奏楽部のツイート(今は「X」のポスト)です。コロナ禍のため、ずっと大学生らしい課外活動もできなかったのですが、やっと思う存分演奏旅行にも行けるようになりました。素敵な笑顔がいっぱいですね〜。昨年の演奏旅行は、岐阜でしたが、部内に陽性者が出たため、一般公演が中止になりました。今年は、今のところそのようなこともなく、皆さん元気に演奏をして鹿児島の皆さんと交流をされています。今日から、部員の半分の皆さんは関西に戻りますが、残りの半分の皆さんは明日の鹿児島別院本堂での演奏会のために鹿児島で頑張っています。夕方からリハーサルです。私もそこに合流します。

▪️以下をクリックすると、龍谷大学吹奏楽部のツイート(今は「X」のポスト)をご覧いただけます(いただけるはずです…)。

「唐湊幼稚園」

「鹿児島情報高校」

「原良小学校」

龍谷大学吹奏楽部の鹿児島演奏旅行(1)

dth]▪️今日から鹿児島に出張です。龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行に合流します。明日、鹿児島にある西本願寺鹿児島別院本堂で、龍谷大学校友会(同窓会組織のことです)鹿児島支部結成40周年記念行事が開催され、入澤崇学長の記念講演会の後、吹奏楽部が演奏会を行います。参加費無料、事前申込不要だそうです。鹿児島の皆様、九州の皆様、よろしければご参加ください。

dth]▪️今日から鹿児島に出張です。龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行に合流します。明日、鹿児島にある西本願寺鹿児島別院本堂で、龍谷大学校友会(同窓会組織のことです)鹿児島支部結成40周年記念行事が開催され、入澤崇学長の記念講演会の後、吹奏楽部が演奏会を行います。参加費無料、事前申込不要だそうです。鹿児島の皆様、九州の皆様、よろしければご参加ください。

▪️今日は夕方から別院本堂でリハーサルが行われます。ということで、JR京都駅から鹿児島中央駅まで新幹線で移動します。京都駅のみどりの窓口で、乗り換えが楽だし運賃も安いからと勧められて、新神戸駅で「のぞみ」から「さくら」に乗り換えました。新神戸駅で「さくら」がやってくるのを待っていると、よくある電子音ではなくジャズの演奏が流れてきました。曲はあのチャップリンの「スマイル」。へ〜っと思いました。素敵じゃないですか。ジャズの街をアピールしているのですね。ネットで調べると、こんな記事が見つかりました。神戸は生まれ故郷なんですが、神戸にいたのは、0歳から4歳まで、そして16歳から25歳まですし、震災もあってか街の雰囲気がすっかり変わってしまったので、なんだか今では他所の街のような感じではあります。でも、そのうちに遊びに行きますから。

夏休みの自由研究(その4)

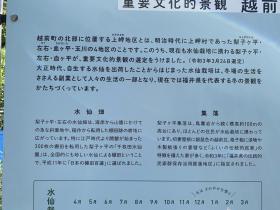

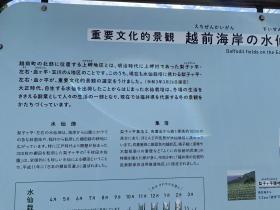

▪️夏休みの自由研究(その4)です。福井県にやってきたのだからと、越前海岸にも行きました。今回は、ずいぶん車を運転しました。運転好きじゃないし、運転していると眠くなったりして…。でも、今回は大丈夫でした。越前海岸の中でも、興味のあった梨子ヶ平千枚田水仙園に向かいました。もちろん8月はシーズンではありません。水仙のシーズンは冬です。でも行ってよかったです。写真の解説板では、以下のような説明がありました。

大正時代、自生する水仙を出荷したことからはじまった水仙栽培は、冬場の生活をささえる副業として人々の生活の一部となり、現在では福井県を代表する冬の景観をかたちづくっています。

▪️こちらは、全国的にも珍しい水仙による棚田ということで、1999年(平成11年)に「日本の棚田百選」に選ばれているそうです。なるほど、これはやはり水仙のシーズンに行ってみないといけませんね。車で行けるかな…。少し心配。雪ってどんな感じなんでしょう。また、つい最近のことのようですが、2021年(令和3年)に「重要文化的景観」の選定を受けるとともに、梨子ヶ平の集落は「福井県の伝統的民家群保存活用推進地区」に指定されたそうです。冬の副業から始まった水仙の栽培が、結果として、別の異なる価値を地域にもたらすまでの経緯を、もっと具体的に知りたいなと思いました。これだけ有名なんだから、どなたか研究されているかもしれませんね。

▪️私は、越前海岸のような山と海とが迫っている地形が好きです。神戸出身ですし、今は湖西に住んでいますし、何かグッとくるんですよね。帰りは、そのような風景を堪能しながら、滋賀の自宅まで一般道を通って帰りました。近いですね、福井は。

【追記】▪️この越前海岸のことが、1966年(昭和41年)1月31日新日本紀行「越前福井」に登場するようです。水仙の出荷のことも出てきます。そのことを岩手大学の山本信次さんに教えていただきました。もう著作権は切れているのかな。その辺りがよくわかりませんが。それはともかく、昔は山を超えて町に娘さんたちが売りに行っていたけれど、放映時は農協のトラックで京阪神に運ばれるようになっていたようです。

夏休みの自由研究(その3)

▪️夏休みの自由研究(その3)です。自由研究のテーマは、恐竜と鉄道だけではありませんよ。歴史についても勉強しました。行ったのは、「福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館」と「一条谷朝倉氏遺跡」です。これまで、この朝倉氏のこと、よく理解できていませんでしたが、戦国時代、歴史上重要な大名だったのですね。意識を新たにしました。教養が足りません。図録も購入しましたので、きちんと自分で補習することにします。2019~2020年度に放送されたNHKの大河ドラマ『麒麟がくる』にも、朝倉氏の最後の当主である朝倉義景が登場していました。俳優のユースケ・サンタマリアさんが演じられました。ですので、ご記憶の方もいらっしゃると思います。残念ながら、私は、先にも書いたようにこの戦国時代の教養が不足していますし、この大河ドラマも視聴していません。

▪️上段左の写真、博物館の下を撮ったものです。遺構の上に博物館が建っているのです。これは調査で偶然発見されたという石敷き遺構(幅5.6メートル、長さ38メートル)です。博物館1階で出土時の状態のまま露出展示しています。川湊「一乗の入江(いりえ)」の船着き場か道路と考えられているようです。展示も、いろいろ工夫されていて、素人にもわかりやすいものになっていました。とても繁栄していた戦国時代の都市ということで、海と川を通って、海外からも様々な物も運ばれていたようですね。改めて、近代以前には舟運が重要であったことを再認識しました。「一条谷朝倉氏遺跡」は博物館の場所から少し離れたところにあります。

▪️以下は、「特別史跡一乗谷 朝倉氏遺跡」の公式サイトから転載させてもらったものです。朝倉氏が支配した越前や一乗谷の城下町が、当時どれだけ栄えていたかわかります。しかし、1573年、最後は織田信長に敗れ、城下町は焼き払われます。織田信長は徹底していますね。1571(元亀2)年には、延暦寺を焼き討ちしていますし。

朝倉氏は現在の兵庫県養父(やぶ)市出身の豪族で、南北朝時代に朝倉広景が主人の斯波高経(しばたかつね)に従って越前に入国しました。朝倉孝景の代、1467年の応仁の乱での活躍をきっかけに一乗谷に本拠地を移し、斯波氏、甲斐(かい)氏を追放して越前国(えちぜんのくに)を平定しました。以後孝景(たかかげ)、氏景(うじかげ)、貞景(さだかげ)、孝景(たかかげ)、義景(よしかげ)と5代103年間にわたって越前国の中心として繁栄し、この間、京都や奈良の貴族・僧侶などの文化人が訪れ、北陸の小京都とも呼ばれました。しかし天下統一の戦いの中で1573年織田信長に敗れ、朝倉氏は滅び、城下町も焼き尽くされました。

▪️焼き払われた一乗谷が再び姿を表すのは、1967年から始まった遺跡の発掘によってでした。現在では、写真からもわかるように、当時の城下町の町並みも一部再現されています。当時の城下町の様子を頭の中に想像しやすくなりますね。もちろん、再現されていなくても、館の跡や庭園の跡から当時の様子を想像することもできます。ただし、その場合は、知識や教養、事前の学習が必要になるでしょうね。こちらでも、図録を購入しました。まずは、それらの図録あたりからきちんと勉強してみようと思います。その上で、滋賀県にある「姉川の戦い」の戦跡を巡ってみなくてはと思いました。この「姉川の戦い」とは、現在の滋賀県長浜市で、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍の間で行われた合戦のことです。

夏休みの自由研究(その1)

▪️夏期休暇らしいことが全くできていないので、せめてもと8月23日〜24日、1泊2日で福井県に旅行に出かけました。普段、近所でしか車の運転をしない私からすると、けっこうなドライブです。あまりドライブ自体があまり好きでないのです。住んでいる大津市の湖西から福井県の敦賀へ、敦賀からは北陸自動車道に乗り途中から中部横断道で勝山市まで。なんとか辿りつくことができました。

▪️夏期休暇らしいことが全くできていないので、せめてもと8月23日〜24日、1泊2日で福井県に旅行に出かけました。普段、近所でしか車の運転をしない私からすると、けっこうなドライブです。あまりドライブ自体があまり好きでないのです。住んでいる大津市の湖西から福井県の敦賀へ、敦賀からは北陸自動車道に乗り途中から中部横断道で勝山市まで。なんとか辿りつくことができました。

▪️とはいえ、いつもとは違う楽しみもありました。敦賀に入ると、しだいにローカル放送局のラジオ番組(中波)が聞こえてきました。普段、大阪の番組を聞いているのですが、内容がかなり違っていました。たびたび、「♪茶碗のマークの よーしむらのおかきっ」というCMが流れていました。おそらくは、これは福井県内でないと聞けないCMでしょうね。番組では、地域特産の農産物であるナスやイチジクの生産状況のニュースだとか、新米の出荷だとか、農業関係の内容が多いことに驚きました。素敵だな〜と思いました。これはドライブ中のラジオの話ですが、窓から見える風景にも滋賀との違いを感じました。農家の屋根の形態が異なるので、集落の印象も違ってくるのです。中部横断道に入ると、山の間に挟まれた勝山盆地の山裾を走ることになります。そこからは、迫力がある風景が見えてきました。もちろん、運転に集中しているので、脇見運転をするわけにもゆかず、ちらりと見るだけでしたが。

▪️さて、勝山市に向かったのは、あの有名な福井県立恐竜博物館の展示を観覧するためでした。博物館の中は、夏休みということで、お子さんを連れた家族の皆さんがいっぱい楽しんでおられました。どうしてもあの映画『ジュラシックパーク』を連想してしまいます。博物館側もおそらく意識されているのではないでしょうか。じっくり観覧しようと思うと半日は絶対に時間が必要かと思いますが、その半分程度の時間で勉強してきました。いろいろ勝手な思い込みを修正することにもなりました。これは誰しもがご存知の常識になっていることだと思いますが、恐竜が進化して鳥になっているわけです。冬場、我が家の庭にやってくるかわいらしいメジロも、恐竜の「末裔」なんですよね。

▪️展示のストーリーは、恐竜を中心とした進化のドラマが中心になっていますが、地球科学や生命進化の話もあります。最後の方は、哺乳類や人類も登場します。その中でも、個人的な一番の推しは、やはり地元でみつかった恐竜の化石でしょうか。福井県の発掘調査で発見された新種の恐竜5種と他の動植物化石が展示されています。ちなみに、勝山市は、「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク」に認定されています。福井県の北東部に位置する勝山市全域をエリアとするジオパークです。詳しくは、こちらをご覧いただきたいと思います。

▪️展示のストーリーは、恐竜を中心とした進化のドラマが中心になっていますが、地球科学や生命進化の話もあります。最後の方は、哺乳類や人類も登場します。その中でも、個人的な一番の推しは、やはり地元でみつかった恐竜の化石でしょうか。福井県の発掘調査で発見された新種の恐竜5種と他の動植物化石が展示されています。ちなみに、勝山市は、「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク」に認定されています。福井県の北東部に位置する勝山市全域をエリアとするジオパークです。詳しくは、こちらをご覧いただきたいと思います。

▪️福井県立恐竜博物館は、親子連れでテーマパーク的に楽しむことができます。小さなお子さんも楽しめると思います。しかし、大人の夏休みの自由研究としては、事前学習をしっかりして、展示からもっと深く学ぶことが大切なのかなと思いました。今回は、お土産に図録をきちんと買い求めました。自宅でしっかり学習し、またこちらの博物館を再訪して学びを深めたいと思います。そうそう、博物館に行く前に、福井県の名物であるおろし蕎麦で腹ごしらえをしました。奮発して、天ぷらがついているものにしました(血糖値のこと心配ですが…)。食べてから、おろし蕎麦の大盛りにすればよかったかなとちょっと後悔しました。でも、美味しかったですよ。