6期生が学長に「龍大米」「龍大芋」を届けました!!

▪︎昨日、12月15日、赤松徹眞学長に、「北船路米づくり研究会」の第6期生代表の水戸龍一くんと副代表の左川あゆみさんが、今年収穫した「龍大米」と「龍大芋」をお届けするとともに、今年の活動について報告を行いました。赤松学長には、2012年から活動報告も兼ねて、毎年、「龍大米」と「龍大芋」をお届けしております。北船路の棚田の一番てっぺんの小さな水田で、学生たちが田植えをして収穫したコシヒカリ「龍大米」は、自分たちので言うのもなんですが、とても美味しい米です。冷めても、甘みのある濃い味の米になっています。残念ながら、今年は天候不良で、例年と比較して収穫量は少なめでしたが、多くの皆さんに評価していただける美味しい米ができました。

▪︎昨日、12月15日、赤松徹眞学長に、「北船路米づくり研究会」の第6期生代表の水戸龍一くんと副代表の左川あゆみさんが、今年収穫した「龍大米」と「龍大芋」をお届けするとともに、今年の活動について報告を行いました。赤松学長には、2012年から活動報告も兼ねて、毎年、「龍大米」と「龍大芋」をお届けしております。北船路の棚田の一番てっぺんの小さな水田で、学生たちが田植えをして収穫したコシヒカリ「龍大米」は、自分たちので言うのもなんですが、とても美味しい米です。冷めても、甘みのある濃い味の米になっています。残念ながら、今年は天候不良で、例年と比較して収穫量は少なめでしたが、多くの皆さんに評価していただける美味しい米ができました。

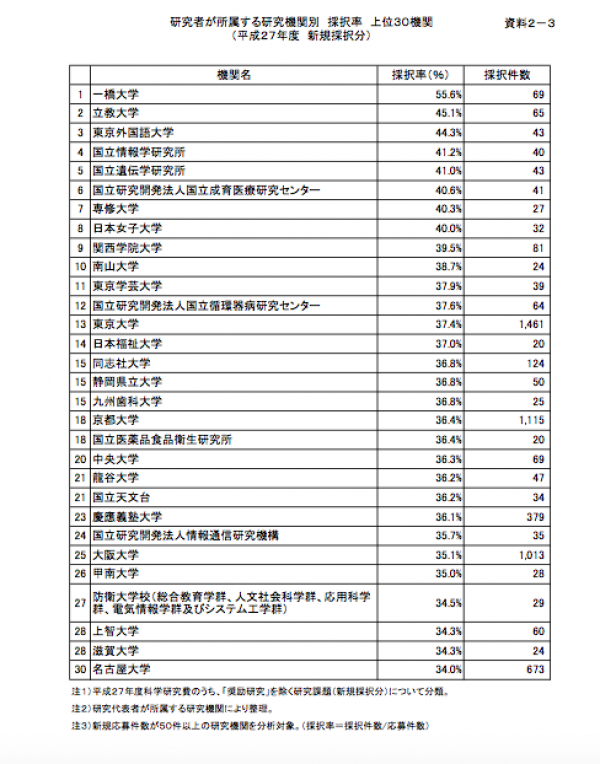

龍大の科研費・新規採択率

▪︎研究部の仕事関連の話しになります。文科省から「平成27年度科学研究費助成事業の配分について(概要)」が発表されました。科研費による大学評価は、通常、獲得金額で示されますが、医学部・薬学部・理工系学部等の理科系学部を多数もっている大学が有利になります。今回発表された概要では、「新規採択率」も提示されています。

▪︎平成27年度科研費の「新規採択率」では、龍大の採択率は36.2%(全国平均26.5%)で21位です。私立大学では、10位です。過去5年間の細目別の採択件数では、「中国哲学・印度哲学・仏教学」で4位(私立大学で1位…龍大らしい!!)、「思想史」で8位(私立大学3位)、「新領域法学」で9位(私立大学1位)となっています。全学をあげて取り組んできた努力の結果が少しずつ出てきているのかな…。研究部長としては嬉しいかぎりですが、昨年との比較が大事ですね。昨年の数値はどうだったのか、調べてもらっています。

赤松学長と中島岳志さんとの対談

▪︎龍谷大学の広報誌『龍谷』の学長対談、北海道大学の政治学者・中島岳志さんとの対談です。以下は、私にとってのメモのようなものです。

・真理の唯一性とともに、真理に至る道の複数性を、同時にいかに追求できるか。

・多元性について、欧米は、それぞれがただ並び立っている、それを認め合いましょう、という相対主義的な考え方。でもアジアの哲学では、最後のところのメタレベルは一つなんだと言っている。こういった一元的な多元性をみとめる枠組みが、アジアの長い伝統のなかで出てきた思想にあります。これをいかに位置づけ直す事ができるかですよね。

・多元主義的一元論のようなあり方も、構想できそうですよね。それによって外交面で もすこしは視野が広がっていくような気がします。仏教界も積極的に現代へ提言をしていくことが必要かなと思っています。

・縁によって自己がどんどん変わりゆく、その現象を引き受けるのが私なのだ、というのが、おそらく仏教の一つのエッセンスだと思うんですが、これで私はとても楽になったんです。絶対的な変わりようのない私はいないんですよね。

・仏教を起点にすることで、人間の欲求を見つめ直し、自己の実体化をやわらかく見つめ直すことができる。現代人にとっての考え方の切り口として、仏教は一つの有効なものではないかと思っています。

・新しい共同性のあり方を、仏教の考え方からつくっていける人材が現れてほしいと強く思います。

・インドや中国や中央アジアとの関係性のプラットホームという点と、現代社会の課題解決への試みみたいなものが、仏教という柱によってうまく融合することができるならいいなあと強く思います。

龍谷大学「世界仏教文化研究センター」のwebサイトオープン

▪︎今年度4月に開設された龍谷大学「世界仏教文化研究センター」のwebサイトがオープンしました。ご覧いただければと思います。なお、以下のリーフレットのPDFファイルもご覧いただければと思います。

博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんの歓迎会

■龍谷大学「アジア仏教文化研究センター」は、文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業によって運営されていたセンターです。2010年から2014年までの助成を受けました。それに引き続き、本年度からは、「日本仏教の通時的・共時的研究-多文化共生社会における課題と展望-」のテーマで再び採択されることになりました。そして、博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんを雇用できることになりました。昨晩は、その方たちの歓迎会でした。

■龍谷大学「アジア仏教文化研究センター」は、文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業によって運営されていたセンターです。2010年から2014年までの助成を受けました。それに引き続き、本年度からは、「日本仏教の通時的・共時的研究-多文化共生社会における課題と展望-」のテーマで再び採択されることになりました。そして、博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんを雇用できることになりました。昨晩は、その方たちの歓迎会でした。

▪︎私自身は、このような仏教文化の研究に関しては、まったくの素人です。昨晩は、研究部長として出席させていただきました。お隣りの席は、宗教部長の楠先生でした。私の方から、いろいろ頓珍漢な質問をしてしまい、楠先生を困らせたのではないかと思います。私自身は、大変勉強になりました。楽しかったです。しかし、同時に、ひさしぶりにかなり飲みすぎました。今朝、iPhone6の写真をみると、上のような写真を撮っていました。このような写真を撮った記憶がありません。写っているのは、楠淳證先生と博士研究員の方です。また、このような機会があったらと思います。せっかく龍谷大学に勤務しているのですから、もっと仏教や宗教のことについて、いろいろ勉強したいものです。

大学院・博士後期課程中間発表会

▪︎今日は、大学院社会学研究科博士後期課程の中間発表会でした。社会学研究は、社会学専攻と社会福祉学専攻の2専攻から構成されていますが、在籍する博士後期課程の院生の人数の関係から、社会学専攻は午後から、社会福祉学専攻は午前から始まりました。博士後期課程の院生は、博士号を取得してプロの研究者を目指すわけですが、そこにあるハードルというか壁はなかなか高く、超えることは大変なわけです。思い出してみれば、「研究をするって、どういうことなのか」ということを、「論文を書くって、どういうことなのか」ということを、私自身は博士後期課程の時の厳しい教育のなかでやっと理解することができたように思います。

▪︎「守破離」という言葉があります。「茶道、武道、芸術などでの師弟関係」の変遷を表現したものです。以下のように理解されています (wikipediaの解説で恐縮です…)

まずは師匠に言われたこと、型を「守る」ところから修行が始まる。その後、その型を自分と照らし合わせて研究することにより、自分に合った、より良いと思われる型をつくることにより既存の型を「破る」。最終的には師匠の型、そして自分自身が造り出した型の上に立脚した個人は、自分自身と技についてよく理解しているため、型から自由になり、型から「離れ」て自在になることができる。

▪︎この「守破離」は、学問についても言えるのではないかと思います。特に、社会科学系・人文学系かなと思います。教師が一生懸命になって弟子に教育しようとすることは、言葉で、文字で説明できる以前のことなのです。学問の勘所のようものです。メタ理論にかかわることです。たとえば、自転車をこぐってどういうことと聞かれても、説明できません。水に浮かぶってどういうことと聞かれても、説明できません。だから余計に教えることが困難なわけです。もちろん、スッと理解できる人もいますが、普通の人びとはそう簡単にはいきません。武道の最初の練習が「型」の練習から入るように、学問も、「教師に言われたこと、型を「守る」ところから修行が始まる」という側面があります。その「型」がどのようなものなか、身体的にも理解できなないといけません。身体的というのは、言葉で説明しなくてはも、そのことをうまく実践することができる…という意味です。大学院の時代は、通常、まずはこの「型」を身につけることから始まります。これができない人は、特異な才能をもっている人以外は、プロになることが難しいかと思います。私の経験からすれば、いくつかの査読付きの学会誌に自分の論文が掲載される過程で、わかってくるものだと思うのですが…。今日の中間発表会では、この「守破離」について考えさせられました(守のあとの破離については、プロになったあとの話しなので、また別の機会に…と思っています)。

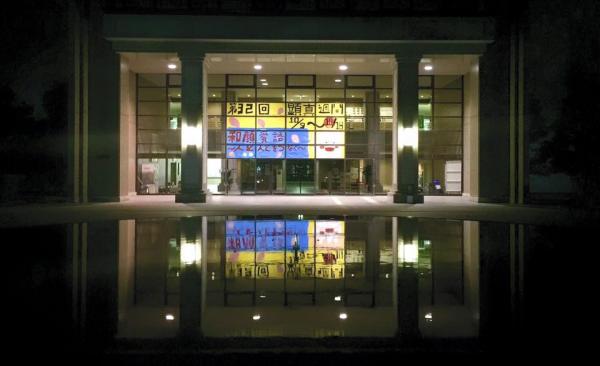

▪︎中間発表会のあとは、生協のRECレストランで慰労会でした。私は、気持ち的に疲れたこともあり、家が遠いこともあり、30分ほどでお暇することにしました。外に出ると、もう真っ暗でした。瀬田キャンパス1号館の入り口だけが明るく照らされていました。そこには「第32回 顕真週間」とあります。顕真週間。龍谷大学にとっては大切な行儀が行われます。以下は、大学のホームページにある説明です。

龍谷大学学友会宗教局6サークル(男声合唱団、宗教教育部、伝道部、パイオニアクラブ、仏像研究会、仏教青年会)が、建学の精神の普及と研鑽をはかるべく、活動の集大成として報恩講を中心とした数日間、「顕真週間」と名付け、宗教文化講演会を主としたさまざまな催しを行います。

ありがたい

▪︎今時の若い方たちは、仕事とプライベートをきちんと分けて、職場の上司や先輩、そして仲間と「呑み」に行くことが減ってきているという話しをよく聞きます。私は「昭和のおじさん」だからでしょうか。そのような感覚がよくわかりません。職場のなかにも、地域のなかにも、楽しく時間を過ごすことのできる方たちがたくさんいます。昨日は、職場の方と仕事上のことで懇談をした後、「ちょっと行きますか」と大学の近くの中華屋へ。今日は、大学の地域連携でお世話になっている昔からの知り合いの方から、昼間に「ちょっとどうですか」とお誘いがあり、大津の街中での地域の皆さんとの会議が終わったあと、夕方から大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。自分のまわりに広がるたくさんの知り合いの方たちとのネットワークを、有難いことだと、いつも思っています。

ゼミOGからの連絡

▪︎化粧品会社で働いているゼミの卒業生から連絡が入りました。OGです。彼女が、ビューティーサークルという美容教室の講師をしているときの写真が、facebookに投稿されたので、少しコメントをしました。そうすると、ひさしぶりということもあって、コメント欄でもりあがりました。「ちゃらんぽらんだった私も講師してます!頑張ってます!就活メイクレッスンも承ってます」と営業もきちんとしてきました。せっかくなので、大学の知り合いの女子学生たちにLINEで連絡をしたところ、全員がぜひ美容教室で「就活メイクレッスン」を受講してみたいと連絡をしてきました。そのことを彼女に伝えたところ、母校でぜひ美容教室を開催させてほしいとのことでした。

▪︎彼女は、2011年の春に卒業しました。自分で「ちゃらんぽらんだった私も講師してます!頑張ってます!」と自覚しているようですが、ちょっといいにくいのですが、たしかにその通りでした。私の彼女に関する記憶は、クロックスをはいて、ジャージをはいて…化粧っ気もまったく無しというものです。そして、同時に、とても明るい性格だったように記憶もしています。その彼女から「化粧品会社に就職する」と聞かされたときは、少々、びっくりしました。化粧品等にあまり関心があるようには見えなかったからです。facebookには、彼女の通勤時の姿の写真も載っていましたが、学生時代とはまったく違う雰囲気です。

▪︎美容教室ですが、いろいろ彼女の会社側の要望や、大学で開催するばあいは大学側の条件など、調整しないといけないことは多々あると思いますが、うまくいくとよいなと思っています。

京都駅で

■いよいよ、本格的に仕事が始まりました。午前中は深草キャンパスで研究部の執行部会議、午後は大宮キャンパスに移動し「世界仏教文化研究センター」の運営会議。こちらは、オブザーバーなのですが、審議事項に関連して出席。研究部の立場からある事業の今後の展開について説明をさせていただきました。本日は、一日会議の日です。

■さて、大宮キャンパスでの会議を終えて深草キャンパスに戻る途中、てくてく歩いて京都駅に近づくいたとき、懐かしいメロディーが聞こえてきました。母校・関西学院大学の応援歌「新月旗の下に」です。近づいてみてわかったのですが、関関同立4大学の応援団によるイベントでした。「四雄の宴」という関西四私立大学応援団連盟による応援団の公開のイベントです。ネットで調べてみると、wikipediaですが以下のような説明がありました。

毎年、9月末日にJR京都駅ビルの大階段広場(京都駅ビル室町小路広場)で行われる。各大学の応援団旗が一斉に掲げられるオープニングに始まり、大学校歌・応援歌の合唱や、吹奏楽部、チアリーダー部による合同ステージなどで盛り上がる。フィナーレは、関西四私立大学応援団連盟に加盟する各校の応援歌メドレーで締めくくられる。

近年では、来場者が3,000人を超えている。

また、2005年は関西四私立大学応援団連盟発足30周年ということで特別に野球部が関西学生野球連盟に加盟している、京都大学の京都大学応援団と近畿大学の近畿大学応援部を招待した。

1999年度までは各応援団の団太鼓の使用を許可していたが、1999年度のステージにおいて団太鼓の大音量により、新幹線の感震器が反応し停止するという珍事が起こって以来、使用は自粛している。

■「太鼓の使用は自粛…」そういうことがあったんですね~。ところで、応援歌「新月旗の下に」の歌詞は、昭和29年(1954年)、学院創立65周年を記念で公募の中から選ばれたものです。ちょっと道草をして、関西学院大学の応援団総武の演舞や演奏を拝見することにしました。最後の方には、校歌「空の翼」も演奏されました。京都駅で「空の翼」とは、なんたが嬉しい気持ちになりました。同窓生としてジーンときました。校歌は、作曲は山田耕筰、作詞は北原白秋です。全国の様々な学校の校歌をつくってきた名コンビですね。ちなみに山田耕筰は、関西学院の同窓生です。中学部に在籍されていました。

■今日は連続する会議と、水害のニュースに、なんとも力が入らない状況になっていました。母校の応援歌や校歌を聞いて、気合が入りました!同時に、母校のスクールモットーである “Mastery for Service”を心のなかで強く思いました。写真ですが、大階段広場の一番上から撮ったものです。下の方は、写真の撮影が禁止されていたので、こういうことになりました。しかし、小さくてよくわかりませんね。

就活日程について

▪︎今朝、毎日新聞のネットの記事を読んで、驚きました。こんな内容です。

▪︎今朝、毎日新聞のネットの記事を読んで、驚きました。こんな内容です。

経団連の榊原定征会長は、7日の定例記者会見で、来春入社の大学生の選考解禁日を8月1日とした経団連の新しい指針について、「抜本的には無理だが、何らかの改善は可能だ」と来年の採用活動を前に制度変更を検討する方針を示した。企業側、学生側双方から不満が出ていることを受けた発言で、将来的に選考解禁日を従来の4月1日に戻す可能性についても「選択肢としてはあり得る」と述べた。

▪︎解禁日が8月になったことで、いろいろ問題が発生したようです。学生の側からは、「オワハラ」の問題が指摘されました。内定を出す企業からの「就活終われハラスメント」のとです。採用する側からも不評のようです。もちろん、直接、学生を指導している教員としても困ったことだと思っています。ゼミの3年生には、就職活動の時期が変化したことを前提に、卒論関係の調査や論文執筆の進め方を指導してあります。解禁日が8月になったことで、「夏休みから秋にかけて卒論の補足調査や執筆に集中していくことが難しくなるため、早め早めに卒論の準備に取り掛からねばならない。また、就活をしながら、卒論も進めるという苦しい状況になってくる」と説明しました。ところが、急にまた制度を変更するというのです。それも、選考解禁日を従来の4月1日に戻す可能性もあるというのですから困ったものです。明確にしてもらわないと、キャリア指導だけでなく、卒論の指導も計画的にできなくなります。