シェアとオンラインのコーヒー店

■りりこさんは、東京にお住まいのお友達です。10年以上前のことになりますが、ネットを通して親しくなったブロガーの皆さんとのつながりの中で、りりこさんとも知り合いになりました。東京のまち歩きのイベントで、実際にお会いしたこともあります。普段は、NPOや地域づくりのお仕事、映画の上映会…様々な市民活動をされておられます(私の理解が正しければ、ですけど)。

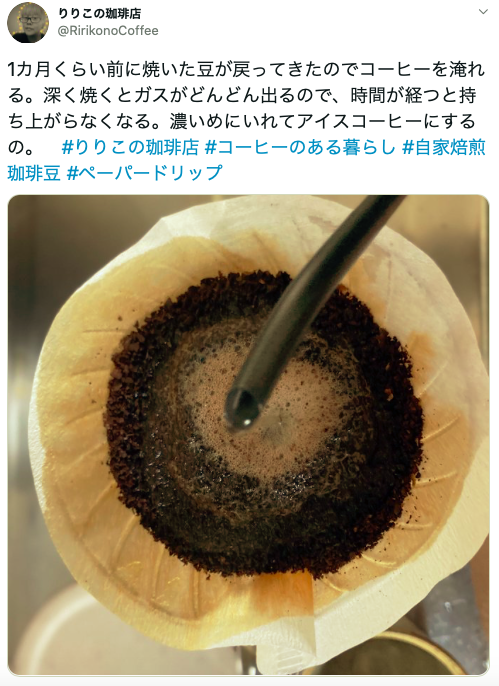

■今日は、Twitterでりりこさんの珈琲店のことを知りました。アカウントは「りりこ珈琲店」。どこでお店を開店されのかとお聞きしたところ、コーヒーはオンラインやイベントでの販売の珈琲店なのだそうです。しかも、コーヒーの焙煎もご自分でされています。もし、お店も焙煎も全部自前でとなると、それなりに大変ことになりますが、りりこさんの場合は、池袋にある焙煎店を9人の方達(店長)さん、そして複数の登録されている方達と、その焙煎機をレンタルされているのです。シェアコーヒー焙煎店ですね。しかもレンタルはお2人で。店長Aさんと店長Bさん。漫画家の藤子不二雄さんのようですね。毎週木曜日の夜だけの営業です。【so good coffee】という名前の焙煎店です。

■りりこさんのコーヒー店は、友人と焙煎機のレンタルをシェアして、ネットで宣伝してオンライン販売という形式です。りりこさん達の「思い」や「志し」を理解してくださる方達のイベントで販売されています。お金をかけずに、人とのつながりの中で、自分の思いを形にしていく。儲けることよりも、「思い」や「志し」を実現していくことを大切にされているわけです。ここには、いろいろヒントがあると思います。

■以下は、共同で店長をされている方のメッセージ。大切なことですね。転載させていただきます。フェアトレードと、安心・安全、オーガニックを大切にコーヒーを販売されておられます。

店内で自家焙煎したコーヒー豆を提供します。

【so good coffee】は、唯一無比のJBのようなFEEL SO GOODなテイスト+社会をちょっと良くするSOCIAL GOODなアクションで、毎日のコーヒーを心から楽しめるSO GOODなコーヒーに変えます。毎日のコーヒーは、誰も悲しませることなく楽しみたいですよね。

【so good coffee】が選ぶ生豆は、厳選されたフェアトレードや有機栽培など、しっかりトレースされたものしか使いません。ほんの僅かな販売量でも、サスティナブルな社会に寄り添います。もしあなたが旅行者なら簡単に想像できるでしょう。現地で生豆を洗う水を飲むのは、相当な勇気が必要です。さらに生豆は長い航海に耐えるため、JAS有機認証生豆以外はポストハーベスト(防虫剤・防カビ剤)で燻蒸されています。JAS有機認証生豆はポストハーベストが使われていないですが、その分カビやカビ毒のリスクが高くなります。しかし、焙煎するほとんどの生豆は、輸入された麻袋からそのまま焙煎機に投入されています。

【so good coffee】は焙煎前に欠陥豆を取り除き、汚れを落とすために温水で何度も洗い、綺麗に見やすくなった生豆から更に欠陥豆と取り除きます。安全で美味しい豆だけを焙煎するから、安全で美味しいコーヒーがであがります。焙煎技術は、(一社)日本焙煎技術普及協会、通称アームズの指導を受けた高い技術が保障します。

コーヒーを飲むとトイレが近くなる、飲み過ぎるとお腹を壊す・・・本当は汚れているからかもしれません。【so good coffee】は綺麗に洗った良質な豆だけを焙煎するから、安心して飲むことができます。苦いコーヒー、酸っぱいコーヒーも・・・深煎りでも焦がすことがないから決して苦くないし、浅煎りでも酸っぱくなくフルーティーです。これまでのコーヒーの常識は、本当に常識でしょうか。コーヒー本来の美味しさが味わえるアームズ式焙煎こそが、これからの本当の常識としてに広まることを願い【so good coffee】を始めました。

ぜひお試しください。毎日の自分のために、大切な家族と共に。プレゼントにもきっと喜ばれます。安全で、美味しくて、誰も悲しませることのない、みんなを笑顔にするコーヒー豆です。木曜の夜だけのお店です。

二人めの孫が生まれました。

■すみませんが、大変個人的なことを投稿します。14日、2人めの孫が生まれました。娘夫婦の2人めの子ども、なな望(ななみ)といいます。ななちゃんです。コロナ禍の中、無事に誕生してくれました。ありがとう。1人めの孫、ひなちゃんが誕生したときはあまりにも嬉しすぎて、両親よりも早くfacebookに投稿してしまい後で叱られましたが、今回は「じっと我慢の子」、両親のお許しも出たのでfacebookで友達にお知らせしました。姉のひなちゃんが誕生した時、こんな投稿をしました。「おじいさんになりました」。この投稿の中にもありますが、ひなちゃんの時は、おとうさんやおばあさんが出産に立ち会いました。私は仕事の関係でひなちゃんが生まれる時は大学にいました。そのため、出産時の様子を動画で見せてもらいました。大変感動しました。生まれそうになってからもかなり時間がかかったこともあり、仕事をしながらもハラハラ、ドキドキしていました。今回のななちゃんの誕生では、コロナ禍ということで、おとうさん以外立ち会うことができませんでした。姉のひなちゃんと比較してですが、ななちゃんは短い時間で生まれてきました。生まれたとLINEで私の方にも連絡がありホッとしましたが、少し呆気ない感じもありました。

■姉のひなちゃんは、おかあさんの応援にやってきたおばあさんと一緒に自宅で待機していました。ひなちゃんは自宅で妹を迎える準備と練習をしていました。BGM付き電動ゆりかごを使い、ひなちゃんが大切にしている人形を妹に見立て、寝かしつける練習をしていました。きちんと安全ベルトもしてあげて、コンセントを刺して、BGMのスイッチも入れることがで切るようになりました。もう完璧ですね。どこまで理解しているのかどうかわかりませんが、そういうふうに練習をしながら、おかあさんと妹のななちゃんが病院から一緒に帰ってくることをずっと賢く待っていました。心の中では「いつになったら帰ってくるのかな」と思いながらも、そんなことはあまり口に出さずおとなしく待っていました。とはいえ、こんなにおかあさんと離れて暮らすことは初めてなので、おばあさんがいても、時々メソメソすることもあったようです。まだ3歳ですが、その寂しさを心の奥にしまって頑張って過ごしていたのですね。

■先週の金曜日、ひなちゃんは、おとうさんのスマホのLINEで、病院にいるおかあさんや妹のななちゃんとお話しをすることができました。ええと、ななちゃんは眠っていましたね…。ひなちゃん、とっても嬉しくて自然にピョンピョン飛び跳ねていました。おかあさんは、LINE電話の向こうで嬉しくて涙を流していました。そして、翌日の土曜日、おかあさんとななちゃんがお家に帰ってきました。私もお祝いに駆けつけました。生まれたてのななちゃんを抱っこさせてもらいました。ひなちゃんの時も思いましたが、小さいですね〜。姉のひなちゃんも、まだ3歳ながら、ミルクや沐浴等のお手伝いをしているようです。仲の良い姉妹になってほしいと思います。

■姉のひなちゃんが成人した時に、一緒に飲みに行くことにしています。ひなちゃんが20歳のとき、私は後期高齢者の79歳です。そして妹のななちゃんが20歳のとき、82歳になります。82歳まで、孫と飲みに行けるだけの体力が残っているかな、少し心配なこともありますが、頑張って健康でいようと思います。世間では100歳まで元気にとよく言っていますが、とてもそのような気持ちになりません。3年前に孫が生まれ、さらに今回は孫が2人になったことから、職場では、若い同僚の皆さんを応援することに自分の立ち位置を本格的にシフトさせ、定年に向かっていろんな局面で静かにフェイドアウトしていくべきなのかなと思っています。そして少しずつ、大学の外部、地域社会の様々な活動で頑張るようにしていこうと思っています。

「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業。

■今年も、龍谷大学大学院の実践真宗学科で開講されている高橋卓志先生の授業で、「モグリ院生」として聴講させていただいています。「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業です。もちろん、オンライン。しかも、今期は途中からの聴講になってしまいました。

【目的・ねらい】生きることに疲れ、孤立する人がいる。老いの到来に、喪失感を深める人がいる。病に襲われ死を実感し、立ち往生している人がいる。そしてその先に死は訪れ、悲嘆は多くの人々を巻き込む。現代社会はそのような様相を顕著に見せている。存在感が減衰した現代仏教は、そんな社会を支えられるのか? 仏教の可能性を再考・追求し、いのちと向きあう実践につなぐ。

【講義概要】

1) 現代仏教は存在感、有用感、信頼感を失ってはいないか?をいくつかの事例に基づき認識する。

2) 仏教の持つ力が発揮されていないのではないか?仏教の可能性に私たちは気づかないのではないか?を検証する。

3) 「固定観念」化された現代仏教に揺さぶりをかけることにより、現代社会における仏教の可能性が見えてくる。

4) 現代仏教を取り巻く諸問題への対応を具体的な実践活動や異分野のゲスト有識者による意見・提案を基に考える。

5) 現代社会が生み出す諸問題を把握し、仏教の可能性に基づいた寺や僧侶とのかかわり方から解決方法を見つけ出す。

たとえば…超高齢社会において変化が激しい檀家・門徒システム。大災害が頻発する昨今、いのちの危機に瀕した人々あるいは地域社会との関係。現場感覚が不足する中でシステム構築が急がれている臨床宗教師の在り方。揺らぐ葬儀への対処。寺院の公共性や公益性の軽視。寺院経営に関する人的・経済的課題など。これらを踏まえ、現代社会における寺院・僧侶の実践活動への道を模索する。オンライン授業ではあるが教官の過去の実践をもとに「現場」感覚を最大限持った授業を行っていく。

■昨年、初めて聴講させていただきました。先生が授業で提示される様々なお話や動画には、心が揺さぶられ、どうしても涙がツーっと出てしまうのです。先生の授業は「モグリ院生」が多いのが特徴です。超高齢社会・多死社会の中で、人の最期に関わる問題に取り組むジャーナリストのの方達とか、いろんな方たちが参加されています。そのようなわけで、今年もと思わないでもなかったのですが、毎年だと「なんて厚かましい…」と自分で思うところがあり、先生にお願いすることを自粛していましたた。流行だから、自粛(笑)。すると、同じく「モグリ院生」の方が私に気をつかってくださり、途中からでも聴講できるように調整してくださいました。ありがとうございました。先生も、歓迎してくださいました。ありがとうございました。

■さて、「いのちへの向き合い方を問い直す」という授業。若い実践真宗学科の院生の皆さんには、なかなか大変なことだと思います。人の命や死に真正面から向き合うことは、現代社会において家族以外ではなかなかできることではない。それは、僧侶でも同じことだと思います。今の社会は、死をすぐに、あえていえば「脱臭化」してしまう社会ですから。

■私自身はどうかといえば、、12年前に父を看病のあと看取り、その後は母の生活介護をして、最期は、老健、老人ホームに入所ということになり、10年向き合い続けてきました。私が真正面から「いのち」と向き合ったのは、この両親の経験だけなのです。たった、これだけ。情けない…ような気もするですが、これだけ。父や母は、自分自身では、そのような経験をしていません。だから、自分の最期を受け入れることが大変でした。私は、その大変だった時期にずっと伴走することで、いろんなことを学んだ(ような気がする…)。ただ、これだけ…でしかないけれど。

■授業の中で、先生からコメントを求められ、次のような話をした。

私が今、望んでいることは、心の底から話を聞いてくださる「マイ坊主」に出会いたいということだ。たくさんある仏教教団の関係者からは叱られることは間違いないけれど、私は、私が生きている時から自分と向き合ってくださる僧侶、「マイ坊主」と出会いたい。できれば、そういう「マイ坊主」だけでなく、社会福祉士、司法書士、看護師、医師…そういった方たちが編み出すネットワークの中で支えていただきながら、家族(もちろん、孫も)や親しく交際してくださった友人達とのつながりの中で、自分の最期を過ごせるようにしいただきたい。自分でもそれが可能なように元気な間に動きたい。そして、多くの人たちが、そのような「マイ坊主」を中心とした皆さんの支えと、親しい人たちとの交際の中で、「自分の家で死ぬという選択」(高橋先生の著書のタイトル)を可能にするような社会であって欲しいと思います。

■高橋先生からは、「いいね〜、その『マイ坊主』。きちんと商標登録を取っておいた方が良いですよ」と半分冗談、半分本気のご意見をいただいた。そういう時代がすでに到来しているのです。あっ…もちろん、他の宗教の方達だと、坊主ではなくて、別の言葉になると思いますけれど。

大昔に執筆した論文に関してヒアリングを受けました。

■ヒアリングというと、社会学を専門にしている立場であれば、普通は社会調査でインタビュー、ヒアリングを行うことになります。しかし、昨日は、ヒアリングを受けました。昨日の午後、若い頃に執筆した論文に関して、弁護士の方達からヒアリングを受けることになりました。随分昔のことで、私自身の記憶も曖昧ですし、はたしてお役に立てるのかな…と心配していたのですが、満足されたようで安心いたしました。ヒアリングを受けるために、事前に自分の論文を読み直してみることはもちろんですが、押入れの中にしまってあった調査データ(ノート、カード)を読み直したり、また調査をしたときの録音テープ等も聞き直しました。けっこう、そのことに時間をかけることになりました。

■録音テープを聴きながら、懐かしくもあり、恥ずかしくもあり、あまり成長していないなと残念な気持ちも少しあったりしましたが、大切なことを一生懸命聞こうとしていること、相手の方も一生懸命説明しようとしてくださっていることが、録音から伝わってきました。論文を執筆するにあたってお話を聞かせていただいた皆さんは、もう御存命ではないと思います。皆さん、今の私よりも年上の方たちばかりでしたから。しかし、若い頃の私に、一生懸命お話くださったことが、いったん私を介して、結果としてお話くださった皆さんの地元のお役に立つことができているのだとすれば、何かとても感慨深いものがあります。私の論文や調査が、タイムカプセルみたいな役目を果たしたわけです。

■かつて、大学院時代に指導をしてくださった領家穰先生が、「脇田、やっぱり記述やで」といつもおっしゃていたことを思い出します。その時々の学問の流行や学会内の政治的な力に影響受けてしまうのではなく、丁寧に聞き取ったことを記述すること、領家先生がおっしゃった「やっぱり記述やで」の中には、このような一番わかりやすいレベルはもちろんのこと、そのほかにも幾重にも大切な意味が込められているのですが、それはともかく、2011年5月14日に逝去された領家先生も、ひょっとするとあちらの世界で「やっとわかってきたか」と喜んでくださっているかもしれません。

■私は現在62歳です。80歳過ぎまで健康に生きることができたとしても、その後、自分が残した調査での記述や記録はどうなっていくのでしょうね。簡単に公にするわけにはいかないし、かといって死蔵したまま、子どもたちに廃棄されてしまうのも…。いろいろ考えなくてはいけません。

4年前の原田先生

■今日、facebookが「4年前にあなたはこのような投稿をしましたよ」と教えてくれました。定年よりも早く退職された原田達先生のことです。以下は、その時の、投稿の文章です。

■今日、facebookが「4年前にあなたはこのような投稿をしましたよ」と教えてくれました。定年よりも早く退職された原田達先生のことです。以下は、その時の、投稿の文章です。

今年の春、定年前に早期に退職されたTohru Harada(原田達)先生が、いよいよ東海道五十三次の踏破に挑まれます。明後日、東京の日本橋をスタートされます。京都三条大橋への到着は、来月の8日か9日になるとのことです。

というわけで、スタートにあたって、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」でささやかな「壮行会」⁈を持ちました。私の妻も駆けつけました(夫=私がお世話になってきましたし…(゚o゚;;)。

松尾芭蕉の時代とは異なり、「いざとなれば新幹線に乗ることもできるし、宿泊施設や食事等についても何の心配ない」と先生はおっしゃるわけですが、毎日25km近くも歩くことは、なかなか大変なことだと思います。雨の日もあるでしょうし…。無理をせず、なおかつ道中を楽しんでいただきたいと思います。

京都の三条大橋に到着される前日は、大津に宿泊されます。そして、「利やん」でお祝いをすることになっています。9日だと、龍大関連の別の会が「利やん」で開かれる予定になっています。その場合は、別の会の皆さんにも、もう無理やりですが⁈、一緒にお祝いをしてもらおうと思います。

原田先生の「新・東海道中膝栗毛」については、facebookで毎日配信される予定です。楽しみです!

■原田先生は、無事に、東海道を踏破されたのですが、この4年前の投稿を引用しながら、本日、再び次のようにfacebookに投稿しました。「ああ、4年前ですか。まだ4年しか経っていないという思いと、もう4年がすぎてしまったという思いと」。すると、原田先生から次のコメントが。「もう4年も前、ですね。その節は大変お世話になりました。いい思い出です。でも、もう一つくらい何かをやっちゃろう!と思っています」。東海道を歩いた原田先生、次はどの道を歩かれるのでしょうか。山陽道かな。ぜひ、やっちゃってください。

フラワームーン

■先日の木曜日(5月7日)のことになりますが、大きな満月を眺めることができました。フラワームーンというようです。アメリカの先住民の皆さんの考え方がもとになっているそうです。なかなか見応えのある月でした。私は、大津市の湖西に住んでいるので、栗東市や守山市の方角、三上山(近江富士)の左側にフラワームーンが登りました。眺めるというよりも、鑑賞するという感じでしょうか。

■さてさて、背中・肩・首の凝りから緊張生頭痛が生じている、時に目眩が起きる…という話をしました。波があるのですが、心身の調子が良くなく、なんだかいろいろうまく行かない状況で、気力が消耗していく感じなんです。しかし、良い知らせもありました。かつて、社会学部の「大津エンパワねっと」を履修した女子学生Kさん、卒業後は滋賀県庁に就職したのですが、この春からは、仕事でつながりのある琵琶湖環境部へ人事異動したというのです。こういう話は、ちょっと元気の素になりますね。かつての教え子と、仕事を一緒にするようになるわけですね。で、この話。実はご近所の方から聞かせてもらいました。どうしてかというと、その方も、卒業生と同じ滋賀県庁の部署に勤務されていたからです。これまで仕事上のメールでやり取りしてた方ですが、本当にすぐご近所だったということが判明して、これまたびっくりしたわけです。ちょっと、不思議な感じですね。

■話は変わります。今日、土曜日の午後から、zoomを使って新入生を歓迎するイベント「「Ryukoku Online Start-up Week」に参加しました。今日は「Opening day」。冒頭は、学長の歓迎の挨拶から始まりした。学長がスピーチをしながら、突然「タッパーウェア」を取り出して、学生時代のエピソードについて語られたのですが、それがなかなか学生の皆さんには受けたようです。こんな話でした。たしか入澤学長が学生時代に、ある教員のご自宅だったと思うけど、そこでカレーパーティが開催されました。その教員が1人の女子学生に「その目の前のタッパーウェアをとってくれる」とお願いをしたら、「タッパーウェアなんてありません」と答えたというのです。教員は、「いやいや、君の目の前にあるじゃないか」、女子学生は「いえいえ、ありません」…。女子学生は、タッパーウェアは四角い形をしているものと思い込んでいたので、丸いタッパーウェアは見えなかった…、そういうお話だったように思います。丸と四角が逆かもしれないな…。まあ、そのことはともかく、このエピーソードが仏教の思想と深く関係しているのです。

■学長の歓迎のメッセージの後は、短時間ですが、引き続きzoomで瀬田キャンパスの新入生6人とお話をしました。2つのグループに順番に入れてもらってお話をすることができました。「入学して夢中になれるものを見つけたいと思っていたらコロナ」という感じでしょうか。でも、焦らず、じっくりできることから取り組んでみてください。中には教員とじっくり話したいという人もいました。歓迎しますよ。

在宅勤務の横で断捨離・終活が進行中

■急に暖かくなりというか初夏のような気候になりました。体調は…例によって、背中・肩・首の凝りがひどく、ストレッチや運動をしながら凝りの辛さをごまかしています。少しパソコンに向かうと首が固まってしまいます。困りました。そのような体調で在宅勤務をしているのですが、自宅の中でか家人が断捨離と終活を進めています。押入れの中をスカッとしようとしています。コロナウイルス感染拡大により多くの皆さんが自宅にいることになっているわけですが、どなたもやはり同じようなことを考えられるのでしょう。家庭ゴミが増えているという報道も読みました。ゴミ収集の皆さん、大変神経を使いながら作業をされていると思いますが、その上にいつも以上のゴミの量、申し訳なく思います。

■さて、私が断捨離・就活をやっているわけではないのですが、横から喜びの声が上がりました。板垣退助、岩倉具視、伊藤博文、聖徳太子の皆さんが押入れの中から発見されたからです。しかも、岩倉具視は2パターン。すでにこのお札は使われていませんが、大昔、「将来価値が出るかもしれないな」と保管したまま忘れてしまっていたというわけです。私も見せてもらいましたが、500円札が2パターンあることをすっかり忘れていました。また、聖徳太子の1万円札がこれほど大きかったのだなあと驚きました。

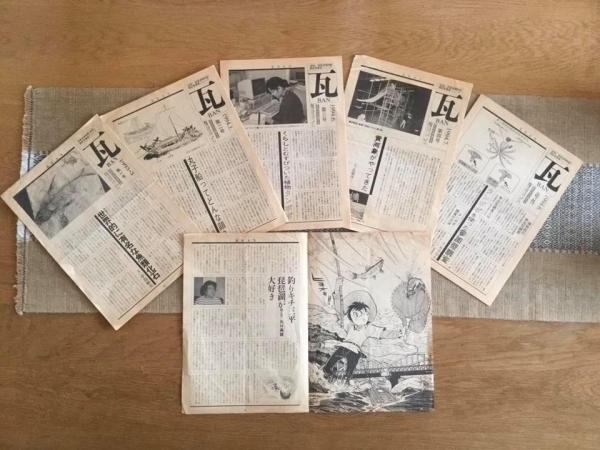

■このGWの間、粛々と断捨離と終活の作業が進行しました。もちろん、ほとんどは社会一般としては経済的価値がないものです。たとえば、11年前に亡くなった父の葬儀関連の書類や領収書等があったようです。これはもう必要ないかとそのまま処分にしました。しかし、亡くなった両親が子どもたちに送ったお祝いのカードや手紙や、私が子どもからもらった手作りの誕生日のお祝いのカード、これらはとりあえず断捨離作業から救出しキープすることにしました。キープすると断捨離にならないのですが…。しかし、とりあえずキープです。同じくキープしたものに、私が滋賀県庁に勤務していた頃のものがあります。滋賀県教育委員会琵琶湖博物館開設準備室という職場で、主査をしていたときに発行した職場の広報紙です。27年ほど昔のものになります。

■私は、この「瓦版」というなんとも古臭いタイトルの編集担当だったのです。なつかしい。なつかしいと思い出したら、断捨離はできません。第一号では、「釣りキチ三平」の作者である漫画家・矢口高雄さんの東京のお宅まで、当時の上司だった田口宇一郎さんと一緒に訪問し、お話をうかがうとともに原画をお預かりしました。その原画を、第一号で使わせていただきました。その他の方達にもいろいろインタビューさせていただきました。開設準備室ではタンポポを使った住民参加型調査を滋賀県下で実施しましたが、このタンポポ調査の発案者でもある堀田満先生にお話を伺うために、鹿児島大学まで出かけました。このタンポポ調査の延長線上で、今、環境DNAの手法を使った生物多様性の住民参加型調査ができないか…、そういう思いを抱くにいたっています。この開設準備室時代の経験がベースにあるのです。開設準備室にいた頃は、いろいろ辛いこともありましたが、今となれば、そのような辛いことも自分の大切な人生の一部になっているのです。

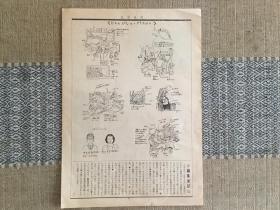

■広報紙の最後のページを埋める記事がなかったので、<じゅんびしつ・アラカルト>というイラストを書きました。写真を撮って、その写真をトレーシングペーパーでなぞり、それをもとに描いているのでイラストといってもなんちゃって…です。とはいえ、これもなんだか懐かしい。懐かしいといっていると、断捨離の作業が無駄になるわけですし、私は仕事を中断するというか、辛い仕事から逃避してしまうのでした。

ザルツブルグの小道から

■朝、facebookを覗くと、かつて関西学院大学交響楽団で同級生として一緒に演奏していた島岡現くんの投稿が目に入りました。そこには、こう書いてありました。「ブログ始めました。コロナウイルスのパンデミック下、ザルツブルクでの日記です」。早速、ブログを拝見すると、タイトルは「ザルツブルクの小庭から」。プログのタイトルの下には、次のような説明がありました。「パリとザルツブルクを往復する俳優・音楽家、GEN。コロナウイルスのパンデミックで長期滞在することになった自然豊かなザルツブルク郊外から、妊娠中のパートナーとの生活をリポート」。島岡くんは同級生なので、当然のことながら、還暦を超えたところです。私はすでに孫が生まれて「おじいさんワールド」を邁進していますが、島岡くんは、もうじき父親になるのです。パートナーのアンナさんにはお会いしたことはありませんが、お若い女性のようです。このこと知ったのは、少し前のことになります。島岡くんからfacebookのメッセンジャーで連絡があり、その時のやりとりの中で初めて知りました。大変おめでたいことです。

■島岡くんと私は、学生時代、関西学院交響楽団で所属していました。彼はコントラバスを、私はバイオリンを弾いていました。学生オケの弦楽器奏者は、その多くが初心者です。バイオリンとチェロの一部の人たちは経験者ですが、一部と書いたように、多くは初心者なのです。島岡くんも、そのような初心者でコントラバスを始めました。大変熱心にコントラバスの練習に取り組んでいたように記憶しています。もともと、ピアノを弾いていたように思います。高校時代のあだ名が、確か「山のベートーベン」だったかな。もともと音楽には強い関心を持っていたのです。その島岡くん、その音楽好きが高じて、3回生の途中から1年間アメリカの大学に留学をすることになりました。留学先は、関西学院大学と関係の深い、アメリカのテキサス州ダラスに本部を置く南メソジスト大学でした。帰国後、関西学院大学文学部を卒業して、彼は再び南メソジスト大学の大学院に入学しました。確か芸術学研究科だったかなと思います。そのあとは、ニューヨークに本部のあるジュリアード音楽院に学び、その時にコントラバスの指導を受けた先生がフランスのパリのオケに移動したことから、彼もフランスに渡ります。

■その後のことは、私もよくわかっていないのですが、たまたま、20数年前に科研費の研究でフランスに行った時に、パリで彼と会うことができました。その時はクラシックだけでなく、ジャズなどの様々なジャンルでコントラバス(ベース)を弾いていたように記憶しています。その頃からでしょうか、島岡くんはさらに活動の幅を広げていきます。気がついたら、映画、舞台、それからサーカス…と言った世界で個性的な脇役として活躍する俳優になっていました。びっくりです。確か、声優もしていたのではないかな。そして、気がついたら、今度は島岡くんにはオーストリア人の若いパートナーがいて、さらに気がついたら(先日のことですが)お父さんになると言うのです。ここ10数年、島岡くんはほぼ毎年日本に帰国していたので、そのたび同窓会を開いてきたことから、それなりに彼の暮らしのことを聞いて知っていたつもりではありましたが、父親になるとは思ってもいませんでした。今日、同級生にLINEでそのことが伝わりました。みんなも大変喜んでいました。

■島岡くんのプログのことについて書かないといけませんね。まだ、投稿は1つだけなんですが、パンデミックで大変な状況のオーストリアのザルツブルグの暮らしをこれかも投稿してくれるようです。facebookのメッセンジャーで「自分のため、パートナーと特に生まれてくる子供のための日記として始めたのをふと思いついてブログにしたので特に深い意味は無いのですが。ただ、書き出して見たら書くことがとても楽しいことを発見しました」と伝えてくれました。島岡くんは、特に深い意味は無いと書いていますが、パンデミックの状況の中で、大切なパートナーと一緒にゆったりと過ごし、新しい命の誕生を迎えること、これは島岡くんの人生の中では特別な意味を持った経験になるのではないでしょうか。もし、パンデミックがなかったら、パリとザルツブルグの間を行ったり来たりしていたのでしょうから。これから続く島岡くんの投稿を楽しみにしています。

■そうそう、もうひとつ。最初のこの投稿を読めばわかりますが、彼はテツ(鉄道ファン)でした。学生時代からそうでした。大学に入学した頃は、京都の嵐山にある自宅から阪急電車で西宮の関西学院大学まで通っていて、熱く、阪急電車について語っていました。そのことを思い出しました。

オンライン授業のこと

■先日、某大学の教員をされている方から、勤務されている大学で、どのように新型コロナウイルスに対応して新年度の授業を始めていくのか…ということについて話を聞かせてもらいました。「うちの大学ではオンライン授業をする準備を進めています。すでに、そのインフラは整っているので」とのことでした。なるほど。新型コロナウイルスの感染が始まる前から、オンライン授業の整備を進めていたんですね。

■こちらの記事によれば、名古屋商科大学は新学期から授業をオンラインで行うようです。こちらの大学では、「1985年から学部新入生全員に対してノートパソコン(Macintosh)を無償譲渡しており、2018年からはオンラインを活用した討論型ケース授業を通じてノウハウを蓄積してきた」と言います。なるほど。我が龍大は…、私が知る限りあまり進んでいないのではないかと思います(どうだろう…)。記事の以下の部分もすごく気になります。アメリカではすでにオンライン授業が当たり前になりつつあると聞きます。

オンライン授業では大学支給のノートパソコンを使ってZoom(遠隔会議ソフト)による授業に参加し、質問などはGoogle Classroomを利用する。カメラをオフにしている場合は欠席とみなす。事前にオンライン授業への参加方法に関する講習会を実施するほか、授業期間中は問合せ専用の直通電話を用意する。自宅にインターネット環境がない場合は、パソコンとイヤホンマイクを持参し、指定された教室で参加することもできる。

■おそらく、大学のオンライン授業が増えてくると、大学は変化せざるをえなくなりますね。facebookで、同僚の教員の方と少しやりとりをしましたが、大学の設置基準も変わってくるのではないかと思います。これまでのような教室は、必ずしも必要でなくなります。特に、大教室で大きな黒板にチョークで板書をしながら、大人数の学生を相手に講義を行う…そのような授業は消えていくのではないかと思います。広大なキャンパスも今ほどは必要でなくなるのではないでしょうか。図書館も書籍をオンラインで読めるようになると、物理的な意味での大学の存在意義は、今とはかなり違うものになるでしょう。通学のための交通費も、今ほどはかからなくなると思います。遠く離れた場所に暮らしていても、オンライン授業であれば可能です。下宿をする必要もありません。仕送りも必要でなくなるのではないでしょうか。

■しかし、「身体性」に関わる問題は残り続けると思います。これ、けっこう、重要だと思います。一緒にいることで、一緒にいるからこそ…という教育の側面はやはり残り続けるでしょう。一緒に何か課題について議論をして、一緒に活動を行う…。そんなことは、オンライン授業では難しいですね。何がオンライン授業で可能か(代替可能か)。オンライン授業だから優位なことは何か。逆に、オンライン授業にできないことは何か。実際に対面するからこそ可能なことは何か。そのあたりのことをきちんと、わからなければなりません。そうすると、大学で実際に学生と共に行う授業って、私の場合であれば、課題解決型の実践的な教育プログラム…ということになるのかなと思います。課外活動はどうでしょうか。スポーツにしろ音楽にしろ、大学への帰属意識が前提になりますが、オンライン授業で大学に行く回数が減ると、大学の課外活動は衰退していくような気もします。どうでしょうか。そのあたり、よくわかりません。先行してオンライン授業に取り組む大学の経験知から学ぶと同時に、自ら経験を積み重ねていくしかありませんね。新型コロナウイルスの経験を経た後の大学は、大きく変化する気がします。変化しない大学は、時代の変化に取り残されていくことになるのではないでしょうか。

■もちろん、大学だけでなく、新型コロナウイルスの後は、いろいろ社会に変化が起きるでしょう。満員電車に乗って都心のオフィスに毎日通わなくても、いろいろできることを、多くの人びとが実感し始めているはずです。そうなると、今ほど都心にはオフィスが必要でなくなります。これは、不動産業には大きなダメージになります。このことについても、東京にお住まいで都市開発に関連するお仕事をされているお友達とfacebookでやりとりをしました。その方は「構造不況が始まる」と心配されていました。加えて、鉄道も衰退する可能性があります。すでに都心回帰の時代にあって、郊外に住宅を持って、そこから都心のオフィスに通う…というパターン自体が過去の、これから消えていく「幸せのモデル」になりつつあります。では、都心のタワーマンションに暮らすのか…。いやいや、そうではないように思います。テレワークの存在感がもっと大きくなってきたときには、もっと異なる「職住のパターン」が生まれて、もっと別の「幸せのモデル」が生まれるような気がします。あくまで、気がする…だけですが。そうなると、不動産市場も大激変するでしょうね。

■こうやって考えていくと、都心に近い自治体、毎日通勤することが可能な自治体に暮らさなくてもよくなります。どのようなことが「暮らしたい自治体」の基準になってくるのでしょうね。それぞれの自治体が魅力的な独自性を出していかなけれ住んでもらえなくなってしまう…そういう時代が目の前までやってきているのではないでしょうか。この他にも、いろいろ頭の中に浮かんできます。妄想の類でしかありませんが、今回の新型コロナウイルスの問題は、特定の地域や、特定の国の問題ではありません。パンデミックですから、世界中で同時に起こっていることになります。しかも、それぞれの国で起こっている状況の変化をメディアを通して、刻一刻と世界中の人びとが知ることになります。このパンデミックを、同時進行で経験することが、いったい世界に何をもたらすのでしょうか。

■いろいろ考えるのですが、そのような妄想はここでは横に置いておいて、今日の話をします。今日は、NPO(特定非営利活動法人琵琶故知新)の会議を「zoom」を使ってやりました。5人での会議です。けっこう、慣れればスムースにできるなあというふうにも思いました。ということで、NPOの事務所にいかずに自宅から会議に参加しました。20人のゼミ程度の人数であれば、簡単にできます。ただし、無料のサービスのプランでは、グループミーティングは40分に限られています。もっとも、2人だけのミーテイングであれば時間の制約はないようです。今日の会議で、「zoom」は2回目の経験になりますが、ちょっと慣れてきました。ちなみに、会議に参加された方に教えていただきましたが、この「zoom」では大学でも使えるようなサービスが提供されているようです。ゼミの運営や卒論の指導などにも、この「zoom」を使えるのではないかと思います。で、この「zoom」を使って飲み会もできそうな気がしてきました。「zoom」で飲み会ができると、飲み屋街にも影響が出ますね…。

■さらに話は変わります。昨日は、孫のお誕生日会がありました。私は、環境保全に取り組む市民団体への助成の選考会(平和堂財団夏原グラント)で行くことができませんでした。というわけで、この仕事が終わった後、「LINE」の「ビデオ通話」で3歳になった孫に「おめでとう」を言おうとしたのですが、ちょうどお誕生日ケーキをカットして食べるところだったようです。ということで、「ビデオ通話」で「Happy birthday to you」を一緒に歌うことになりました。その時、私はどこにいたのか…。山科駅近くの「無印良品」のお店の中にいました…(^^;;。

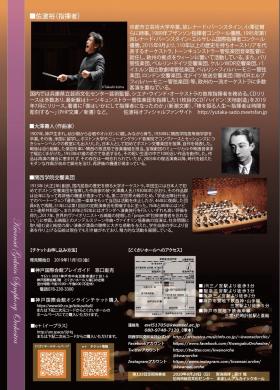

第134回定期演奏会阪神淡路大震災25周年メモリアル-阪神文化と大澤壽人-

【今日は定期演奏会!①】

今日は関学オケ全員です!半年間続けてきた練習の成果を発揮できるように頑張ります!

また、団員一人一人が改めて震災のことを見つめ直す機会にすることができ、震災を知らない私たちもほんの少し学ぶことができました。

最高の仲間と今日、最高の音楽を作り上げます! pic.twitter.com/fK3Y4lXEc3— 【公式】関西学院交響楽団 (@kwanorche) February 7, 2020

■昨日は、ひとつ前の投稿の通り、第32回地球研地域連携セミナー(滋賀)「びわ湖の水草 市民がはじめる環境自治」に参加しました。参加したのですが、当初は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の「第134回定期演奏会 阪神淡路大震災25周年メモリアル」に行く予定でした。指揮は、世界的に活躍されている佐渡裕さんです。私も当初は「絶対にいくぞ!!」と意気込んでいたのですが、地域連携セミナーの仕事と重なり、OB会のお世話になって確保したチケットも他の方にお譲りすることになりました。ただ、昨日の定期演奏会の様子を、後輩のTさんのfacebookへの投稿で知ることができました。

■母校である関西学院大学は、兵庫県の西宮市にあります。25年前の阪神淡路大震災の際には、被災地の中にある大学のひとつになりました。在学生は15名が犠牲になりました。ただ25年前のことですから、今回の定期演奏会で演奏している後輩の皆さんは、まだ生まれていません。その後輩の皆さんが、あえて阪神淡路大震災25周年メモリアルと位置付けられたことは、震災の記憶を風化させないようにしたいという、被災地の大学の学生としての気持ちの表れのように思いました。Tさんのfacebookでの投稿を読みながら、Tさんもご指摘のように、「阪神」、そして「阪神文化」というキーワードが頭にしっかり浮かんできました。

■今回の定期演奏会では、ブラームスの「大学祝典序曲」、ムソルグスキー(リムスキー・コルサコフ編)の「交響詩 禿山の一夜」、大澤壽人の「交響組曲 路地よりの断章」、チャイコフスキーの「交響曲第5番」の4曲でした。この4曲のうち、クラシックファンの方達でも、大澤壽人という作曲家の名前や「交響組曲 路地よりの断章」という作品をご存知ない方がたくさんいらっしゃるでしょう。私もそうです。大澤壽人(おおさわ ひさと1906年-1953年)さんは、神戸生まれ、母校・関西学院大学の同窓生です。1930年に関西学院高等商業学部を卒業されました。学生時代は関西学院交響楽団に所属されていました。大先輩になるわけです。卒業後は、アメリカに留学し、ボストン大学やニューイングランド音楽院で、そしてフランスのエコールノルマル音楽院で学ばれました。多くの作品を作曲されていますが、今回の「交響組曲 路地よりの断章」は、1936年の作品です。組曲ということで、7曲から構成されています。

■後輩のTさんのfacebookの投稿には、大澤壽人という大先輩の作品を、後輩たちの演奏で聞くことができたことをとても喜んでおられました。実際の演奏では、曲の途中で、3度ほど指揮者の佐渡裕さんが解説を入れられたそうです。なかなか贅沢です。佐渡さんは「題名のない音楽会」の司会者をされていたことがありますが、まるでその時の番組のようです。そのような経験は、なかなかできません。Tさんの感想ですが、佐渡さんは、「神戸という街が育てた大澤壽人」という視点から見ておられた…と感じられたようです。素敵ですね。メインの曲は、チャイコフスキーの交響曲第5番ですが、そのあとのアンコールは、なんと宝塚歌劇団の「すみれの花咲く頃」だったそうです。宝塚歌劇団のある宝塚も阪神淡路大震災の被災地であるとともに、歌劇は「阪神文化」を代表するもののひとつです。しかも、大澤壽人さんは、戦後、神戸女学院大学で教鞭をとりながら、宝塚歌劇団に音楽を提供されていたことも知られています。なかなか考えられたアンコールです。アンコールでは、佐渡さんも鍵盤ハーモニカで演奏に参加され、周りからは一緒に歌う方たちの歌声が聞こえてきたとTさん書いておられました。しかも佐渡さんご自身、西宮北口にある兵庫県立芸術文化センターで芸術監督をされています。このホールは阪神・淡路大震災からの「心の復興、文化の復興」のシンボルとして開館しました。「阪神文化」、大澤壽人、阪神淡路大震災、宝塚歌劇団…、本当にいろいろ考えられた、「阪神淡路大震災25周年メモリアル」に相応しい構成だと思います。

■少し前のことになりますが、ブログに「OB交響楽団での練習を見学」にも書きましたが、33年前、関西学院交響楽団は、若き日の佐渡さんに指揮をしていただきました。その時の部長(学生の代表)のT君が、佐渡さんのロンドン公演後の楽屋の出口で待って再会したことが、ひとつのきっかけになっています。33年前、佐渡さんは急遽留学することになったため、予定されていた客演指揮ができなくなりました。今回の演奏は、その時の約束を今回はきちんと守ってくださったのだと思います。これも、素敵なエピソードですね。