堅田の棚田

◾️今週末は東京に出張します。「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第5回研究会という、長い名前の研究集会に出席します。私は、第2回から参加し、第4回では報告も行いました。参加者は社会科学分野に限られていますが、細かなディシプリンを超えた人たちが集まってこられて、私のように異分野の人たちと常に仕事をしてきた者には、伸び伸びと議論ができるとても気持ちの良い研究集会のように感じています。このような気持ちの良さは、この研究集会を主催されている方達、特に古くからの知り合いである林政学の土屋俊幸さんのパーソナリティや懐の深さから生まれているのかなという気もします。

◾️今週末は東京に出張します。「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」第5回研究会という、長い名前の研究集会に出席します。私は、第2回から参加し、第4回では報告も行いました。参加者は社会科学分野に限られていますが、細かなディシプリンを超えた人たちが集まってこられて、私のように異分野の人たちと常に仕事をしてきた者には、伸び伸びと議論ができるとても気持ちの良い研究集会のように感じています。このような気持ちの良さは、この研究集会を主催されている方達、特に古くからの知り合いである林政学の土屋俊幸さんのパーソナリティや懐の深さから生まれているのかなという気もします。

◾️ところで、週末の7日(日)は、滋賀県議会議員一般選挙の投票日です。投票に行けないので、昨日は、堅田(大津市)にある大津市役所の支所へ、期日前投票をしに行ってきました(どういう選挙結果になるでしょうね。別の選挙区で、知り合いの方が立候補されているので、その方の当落も気になっています)。期日前投票を終えた後は、堅田駅西口土地区画整理事務所へ。土地区画整理審議会の委員をしていることから、新しい所長さんに挨拶をすることにしました。本当は、今日の午後、勤務する瀬田キャンパスにお越しになる予定だったのですが、わざわざ遠くまでお越しいただくこともないと思い、何も約束をしていませんでしたが、突然、事務所を訪問して、新しい所長さんと挨拶がてら少し雑談もさせていただきました。

◾️挨拶の後は、事務所の西側にある県営春日山公園にも行ってみることにしました。この公園に隣接する谷筋に棚田があることを知っていたので、実際に自分の目で確かめてみたかったのです。大津市や平和堂財団で取り組まれているまちづくりや環境保全活動への助成事業の中で、私は審査委員をさせていただいていますが、その中で、この棚田を拠点に活動をしているという申請がありました。申請書を読んで、市街地や住宅地に近い場所に、自然豊かな公園があり、そこの森林の中の谷筋に棚田があることも知っていたのですが、そのようなロケーションも気になっていました。市街地や住宅地に近い場所にありながらも、この棚田は森に囲まれているのです。だから、多くの皆さんは気がつくことがないと思います。そのような棚田を、様々な団体や方たちが関わりながら保全されているようなのです。もっとその様子を知りたいとも思っています。ということで、昨日は少し時間があったので棚田を拝見したのでした。

◾️棚田に隣接する里山(公園の敷地内)も気になっていたので、そちらの方の散策路を歩いてみました。その里山の中には、ミニクロスカントリーのコースも整備されていました。いつか、ここで走ってみようか…と思いつつ、今回はゆっくり歩いてみることにしました。すると、足元にはスミレの仲間らしい花が咲いていました。シハイスミレというらしいです。昨日、岩手に暮らしておられる植物の専門家(生態学者の島田直明さん)に教えていただきました。雑木林や森林の林縁などに生える種類のスミレのようです。ショウジョウバカマもみつけました。こちらは、少し湿気た場所に生えてくるようです。無数の獣の足跡も。人はほとんどありまけんでした。時々、来てみることにしようと思います。

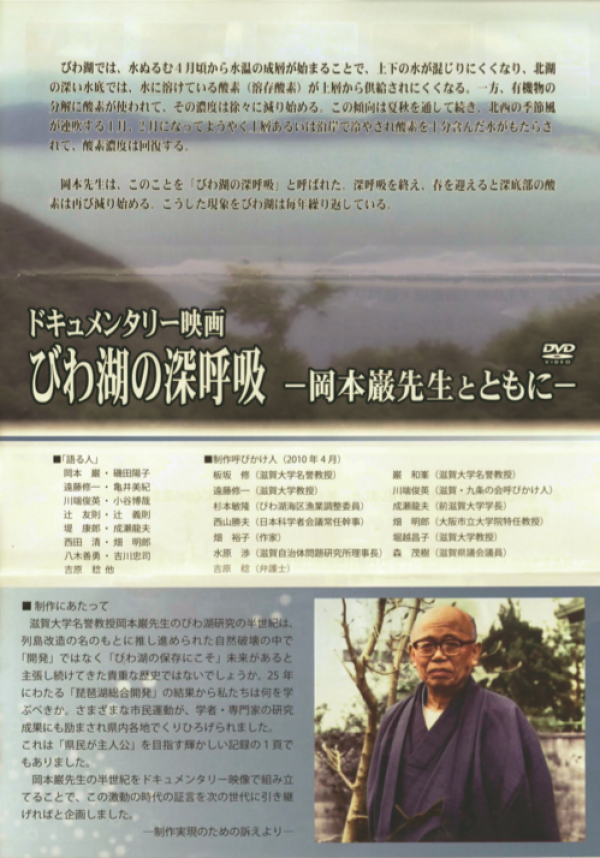

ドュメンタリー映画「びわ湖の深呼吸-岡本巌先生とともに-」

◾️昨日、総合地球環境学研究所で、参加している研究プロジェクトのコアメンバー会議がありました。会議終了後、研究員の池谷透さんが、最近入手されたというDVDを貸してくださいました。ドュメンタリー映画「びわ湖の深呼吸-岡本巌先生とともに-」です。このDVDを紹介した滋賀大学のページからのこのDVDの概要を転載させていただきます。

本学名誉教授の岡本 巌先生(87)の長年にわたるびわ湖研究や環境保全への取り組みをまとめたドキュメンタリー映画「びわ湖の深呼吸—岡本巌先生とともに—」(企画・制作:岡本先生映像記録の会)が完成しました。

岡本先生は、30年間に及ぶびわ湖調査研究により、びわ湖の湖水の交流、水温の変動、河川水の分散、滋賀の気象特性などを次々に解明されました。特に、びわ湖の溶存酸素の挙動についての新しい知見は記憶に新しいところです。いまでは広く使われるようになった「びわ湖の深呼吸」という用語を創作されたのは岡本先生です。緻密で精力的な調査研究を基盤として、先生はびわ湖の環境保全についても熱意を注がれ、行政や市民への啓発活動を積極的に推進されるとともに数多くの貴重な提言をなされました。

この映画は、岡本先生の半世紀に及ぶご研究を振り返るとともに、本学におけるびわ湖研究の重要さを改めて教えてくれるものだと思います。多くの方がこの作品をご覧になり、びわ湖へのご関心を深めていただきたいと願っています。

(https://www.shiga-u.ac.jp/2011/06/13/1452/)

琵琶湖がまだ深呼吸をしていない…

◾️「琵琶湖の深呼吸」とも呼ばれる琵琶湖の「全層循環」がまだ今年は起きていません。真冬、湖面に近い琵琶湖の水は水温が下がっていきます。水温が下がると密度が高くなり重くなって琵琶湖の湖底に向かって沈んでいきます。湖面に近い水は酸素をたくさん含んでいるので、湖底に向かって沈む水は、湖底に酸素を運ぶことにもなります。すると湖底の水は上昇を初めて、琵琶湖の湖水が混じり合うのです。だから、湖底に生きる生物や水質にとって非常に重要な意味を持っていることが理解できます。今年は、この「全層循環」がまだ起きていないので、非常に心配な状況になっています。このことを、facebookの「マザーレイクフォーラム」の佐藤祐一さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)の投稿で知りました。

◾️で、もし「全層循環」が起こらなかったら…。琵琶湖の深い場所で、水に溶けた酸素が低下したり、無くなったりします。すると生物は生きていけません。それだけでなく、酸素がなくなると、湖底で酸化されて堆積物の中にあった栄養塩類が溶け出して水質の悪化が起こる…、ということが予想されるといいます。地球温暖化が進んで、世界の湖沼では低酸素の問題が広まっているようです。日本では鹿児島県の池田湖。この湖はカルデラ湖で水深が233mあります。103.8mの琵琶湖と比較してもかなり深いわけです。この池田湖では、温暖化で冬に気温が下がらず、湖水の循環が1980年代後半に停止してしまったといいます。さらに、様々な要因も重なって、池田湖の湖底の酸素濃度の低下が進んで、1990年代からは湖底付近の湖水には酸素が含まれない状況になってしまっています。

◾️社会学しか専門的に勉強していない私が、どこまで自然科学的な現象を正確に説明できているのかよくわかりませんが…。それはともかく、琵琶湖に関心を持つ多くの皆さんが「琵琶湖の深呼吸」が起きてくれるかどうか、非常に心配する状況が続いています。次の測定は、3月18日の予定とのこと。ここしばらくで、寒い日が続いています。暖かくなる前に、どうか琵琶湖が深呼吸してくれますように。本当は、いつもこのような気持ちで、一年を通して、「最近の琵琶湖の体調はどうかな。元気にやっているのかな」と、琵琶湖に関心を寄せて、関わり続けていかなければいけないと思う追うんですけどね。

◾️ところで、今日は、「マザーレイク21計画学術フォーラム」が滋賀県庁で開催されました。フォーラム終了後、このフォーラムで委員をされている津野洋先生と一緒に帰宅したのですが、その際、「琵琶湖の深呼吸」って誰が名付けたのかなという話になりました。うまい名付けだという評価何ですが、どなたか名付け親をご存知の方はおられますか。普通は「琵琶湖の全層循環」といってもピンときませんが、それを「琵琶湖の深呼吸」と名付けることで、ずいぶん直感的に理解できることになります。とても素敵なアイデアだと思います。こういう名付けやネーミングって、とても大切ですよね。

【感謝】◾️このブログはコメントを書いていただく機能を停止しています。というのも、山ほど海外からスパムコメントが送られてきて、毎日、削除の作業が大変だからです。本当は、コメント欄で、様々な皆さんと交流をしたいのですが…。ということで、ダイレクトメッセージを送っていただけるようにしています。その「琵琶湖の深呼吸」の名付け親のことに関してメッセージをいただきました。お名前は伏せておきます。ありがとうございました。以下が、いただいたメッセージです。

———————————————-

名付け親は滋賀大学の 岡本巌教授です。

https://www.shiga-u.ac.jp/pdf/topics/biwako.pdf

———————————————-

蕪栗沼

◾️3月11日(月)、岩手での仕事を終え、お世話になった方達にもご挨拶も済ませ、朝7時の新幹線で盛岡を出発しました。次の目的地は宮城県大崎市の蕪栗沼でした。「ふゆみずたんぼ」に取り組む農家、齋藤肇さんに会いに行ってまいりました。宮城県大崎市にある東北新幹線古川駅で下車し、近くで予約していたレンタカーを借りて、一路、蕪栗沼近くにある斎藤さんのお宅へ。ちょうど春からの農作業に向けてトラクターの整備をされているところでした。普通、滋賀の農家だと、兼業からの収入(サラリーマンとしての給与)でトラクターを買い替えていくわけですが(どなたも、できるだけ長持ちするように整備はされますが…)、斎藤さんの場合は、中古の古いトラクター2台を非常に安く購入して、1台からは部品を取り出し、1台を修繕・整備することで、営農にかかる経費を削減されています。斎藤さんは、若い学生の頃、経営学を勉強されており、経営的に合理的かどうかをきちんと判断した上での対応です。外で働いてお金を稼いでも、その金が農機具に消えていくのならば意味がない。その分を自分は農業に集中したい。農機具にかかる費用を安くすれば問題はない。簡単に言えば、そのような判断でしょうか。だから、斎藤さんは農家なんですが、ご自宅の作業場の一部の雰囲気はどこか自動車整備工場のようでもあります。

◾️そのような作業場の2階に案内してもらいました。今は使われていない部屋があり、そこの窓からは、蕪栗沼に隣接する農地を眺めることができます。ここで、少し脇道に逸れます。地元の「特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶ」のホームページでは、蕪栗沼を以下のように解説されています。

蕪栗沼は、宮城県北部の平野部にある、面積約150ha(1.5平方キロメートル)の低地性湿地です。周辺3つの水田とともに遊水地として整備されており、増水時に一時的に水を貯めることで周囲の家屋や水田を洪水から守っています。国の天然記念物に指定されているマガンの越冬地で、国内に飛来する半数の約7万羽が利用しており、国際的に重要な湿地を保護するラムサール条約に指定されています。

◾️この解説の中にある「周辺3つの水田」の1つが、斎藤さんが交錯している農地になります。また、解説の中では説明されていませんが、蕪栗沼に流れ込む複数の河川が沼の周囲に三角州を作り、そこで江戸時代から戦後直後まで干拓による農地の開発が行われてきました。斎藤さんが交錯している農地も、そのような干拓によってできた農地です。この干拓地の水田に冬期湛水(冬場に水田に水を張る)が行われてきました。この辺りのことを、環境省の生物多様性に関するページで次のように解説しています。

蕪栗沼は、宮城県の北上川水系にある面積約150haの沼です。「沼」といっても大部分はヨシやマコモで覆われている「湿地」で、周辺は沼を干拓してできた水田に囲まれています。

蕪栗沼は、国の天然記念物に指定されているマガンを含めた220種類以上の鳥類のほか、メダカやゼニタナゴなど絶滅危惧種127種も確認されている生物多様性の宝庫です。平成17(2005)年、ガン類のねぐらである蕪栗沼とその周辺の水田が、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約であるラムサール条約に登録されました。周辺の水田では、冬の間に田畑に水を張る「ふゆみずたんぼ」(冬期湛水)を実施し、ガン類のねぐらを分散する取り組みを行っており、これにより農地と湿地の両機能を併せ持つ「農業湿地」という新しい価値観が広まりつつあります。

◾️詳しくは、リンク先の環境省のページにある解説をご覧いただきたいと思いますが、簡単に言えば農家による「ふゆみずたんぼ」の取り組みとマガンがうまく共生する仕組みが生まれたようです。マガンが一箇所に集中していると伝染病が広まる危険性があり、「ふゆみずたんぼ」によりねぐらが分散するとその危険性を低くすることができます。また、マガンをはじめとして渡り鳥が飛来する「ふゆみずたんぼ」では、鳥の糞が良質な肥料になり、雑草等も鳥が食べてくれるので除草剤を使用しなても良いなどの効果があるのだそうです。かつては、稲刈りをした後、農家にとってみれば、干してある稲を食べる害鳥であったマガンと共生できるようになったのです。

◾️話を元に戻しましょう。斎藤さんは、鳥類をはじめとする水田の生物多様性をテーマに掲げて活動している「NPO法人田んぼ」の皆さん、そしと鳥に関心を持つ市民の皆さんと一緒に、蕪栗沼や「ふゆみずたんぼ」に飛来するマガンをはじめとする鳥たちの調査をされています。その調査結果については、鳥類学会で発表されています。大変活発に調査研究も進めておられるのです。斎藤さんは、お宅の作業場の2階を、そのような調査研究の拠点、そして観察基地として改装されるプランを私に説明してくれました。

◾️この後、ご自宅の中二階にある資料館に移動しました。斎藤さんは、民俗学や歴史にも非常に関心があり、こまめに資料をたくさん集めておられます。そのコレクションが、中二階を改装して作った資料館に展示してあるのです。その片隅にある斎藤さんの書斎で、お昼近くまで、なんだかんだといろんな話をしました。普通、社会学者が農家を訪問すると、ICレコーダーで録音しながらノートに記録をとりインタビューをするのでしょうが、今回の場合は、そのようなことは一切せずに、ただひたすらおしゃべりをしました。2017年に、大崎地域1市4町(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)と宮城県、関係団体で組織する大崎地域世界農業遺産推進協議会が申請した「未来へつなぐ『生きた遺産』 世界農業遺産 豊饒の大地『大崎耕土』を育んだ巧みな水管理と水田農業」が世界農業遺産に認定されおり、世界農業遺産になった後のこの地域の状況を、当事者である農家から伺いたかったからです。まだ、このブログで報告できるような段階にはありませんが、世界農業遺産に認定された後のことについて、この大崎地区だけでなく、国内の他の地域も含めて、どのように地域が変化しているのか、あるいはしていないのか、それは何故なのか、もう少し時間をかけて確認をしてみようと思います。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに「日本農業遺産」に認定されましたが、農業遺産の価値を多くの人びとと共有していくためにも、「NPO法人田んぼ」が作成された指標を参考にしながら(きちんとリスペクトをして)、滋賀ならではの指標が作成できのではないのか…、そのように思っているからです。まだまだアイデア段階ですが、いろんな方達と相談をしてみようと思います。スマホやスマホについたGPSが誰でも使えるような時代になってきました。そのようなIT技術ともつなげると、いろんな展開がありそうです。

◾️さて、午後から「NPO法人田んぼ」でお話をさせていただき、そのあとは、いったんホテルに戻り、夕食を斎藤さん、舩橋さん、そしてお2人の友人でもある一條達也さんとご一緒することができました。一條さんの本業はバイク整備工場の経営者ですが、斎藤さんたちとマガンの調査をされています。私のfacebook友達でもあります。一條さんは釣の名人でもあり、お土産にと、ご自身で釣ったアイナメの「とば」をいただきました。鮭とばをご存知でしょうか。秋鮭を半身におろして皮付きのまま縦に細く切り、海水で洗って潮風に当てて干したものです。そのアイナメ版です。魚のビーフジャーキーのようでもあります。いろんな技をお持ちの方達がおられます。斎藤さんも相当ユニークな方だと思いますが、一條さんも負けてはいません。生物多様性とともに、人間多様性も大切だと改めて思いました。

ヨシ群落保全審議会

◾️今日は、滋賀県庁でヨシ群落保全審議会が開催されました。審議会というと堅苦しい印象がありますが、この審議会はまったくそのような雰囲気がありません。開催される回数は少ないのですが、毎回生産的な議論を行っています。

◾️今日は、滋賀県庁でヨシ群落保全審議会が開催されました。審議会というと堅苦しい印象がありますが、この審議会はまったくそのような雰囲気がありません。開催される回数は少ないのですが、毎回生産的な議論を行っています。

◾️刈り取ったヨシのカーボン量を算定して、ヨシ群落の科学的な評価につなげていこうというアイデアが審議会から生まれ、それが実現しそうな雰囲気になってきました。審議会委員のお一人であるコクヨ滋賀の太田俊浩さんと琵琶湖博物館の学芸員をされている林竜馬さんとの連携から生まれた科学的な調査研究の成果を、滋賀県庁の琵琶湖政策課の職員の皆さんが制度的にサポートすることで実現しそうな感じになってきたのです。ヨシ群落の評価を科学的に行うと同時に、保全活動を励ましていく努力の「見える化」につながることも期待されます。素晴らしいことだと思います。

◾️審議会では、従来のヨシ群落の造成事業を中心とした取り組みだけでなく、ヨシ群落の保全に関する社会的な取り組みも必要だと判断しています。行政による公共事業だけでは、ヨシ群落は保全することができません。そのようなこともあり、私たちは地域社会の中でヨシ群落の保全に取り組む様々な団体の活動にも注目しています。確認できただけでも、琵琶湖の周囲で45ほどの団体が活動をされています。確認されていないだけで、実際には活動している団体がまだあるのではないかと思っています。これだけの団体が活動している事実を、私自身はとても凄いことだと思っています。各団体が相互に連携していくためには、どのような仕組みが必要なのか。このような各団体の活動を、どのように情報発信していけばよいのか。このような団体をどのように社会的に支援していくのか。審議会では、このあたりの社会的な取り組みを、「つながる」「しらせる」「ささえる」という風に表現しています。

◾️来年度は丁寧に各地域でヒアリングを行って、できれば各地域ごとのヨシ群落のカルテのようなものを、地域の皆さんと一緒に作っていければなあと個人的には思っています。あくまで、個人的な意見です。ヨシ群落の中にあるヤナギが巨木化しつつあるという情報もあり(実際に森林化していることが確認できている場所もあります)、ヨシ群落が面積は戻りつつあるものの、具体的にはどのような状況になってきているのか、大変気になるところです。昨年の台風による倒木もまだ数多く残っているようです。そのような倒木のために、ヨシ群落の保全活動が十分にできないという指摘もありました。たくさんの課題がありますが、少しずつ頑張って取り組んでいかなければなりません。まあ、このような感じでして、審議会の活発な様子をご理解いただければと思います。

◾️写真は、琵琶湖のヨシ群落とはまったく関係ありません。審議会の後、自宅に戻って庭の世話をしているときに撮ったものです。クリスマスローズがきちんと開花しました。嬉しいです。黄色いラッパスイセンも蕾が膨らみ、他にもいろいろ花が咲きそうな状況になってきました。明日から東北に出張しますが、帰宅すると咲いているのではないかと思います。春到来間近です。

カレンダーの配布

◾️先日、草津市志那町にある平湖・柳平湖の美しい感動的な風景を撮った、上西恵子さんの素敵な写真を使ったカレンダーのことを紹介しました。今日は、総合地球環境学研究所の研究員である池谷透さんと一緒に、そのカレンダーを関係者の皆さんにお渡ししてきました。常盤学区まちづくりセンター、草津まちづくりセンター、西岡写真工房、滋賀県庁の南部土木事務所、草津市役所の河川課、農林水産課、生涯学習課…、いろいろ訪問させていただきました。皆さんには、とても喜んでいただきました。予想以上の反応で、ちょっと驚いています。

◾️もちろん、カレンダーをお渡しするだけでなく、それぞれの場所で研究員の池谷さんとご一緒させていただきながら、いろいろヒアリング、打ち合わせ等をさせていただきました。平湖・柳平湖という内湖に流入する小さな河川にも、隣接する地域コミュニティだけでなく、様々な制度や役所の組織が複雑に入り組んだシステムが関係しています。しかも、それぞれの間に「壁」があります。地域社会にある小さな河川をきちんと管理していくためには、そのような「壁」を越えていくつながるような協働の仕組みが必要です。そのような仕組みがあれば良いなあと思っています。良いなあと強く念じながら、自分のポジションから、色々考えつつゆっくりと行動していくようにしたいと思います。

◾️訪問先にある西岡写真工房では、西岡伸太さんにお会いして、琵琶湖の湖岸を写した古い写真のネガを拝見いたしました。研究のために活用させていだたけることになりました。ありがたいことです。西岡さんとは、いろいろおしゃべりを楽しむことができました。暖かくなったら、西岡さんが撮影された写真を鑑賞しながら、西岡さんを囲んで、みなさんとおしゃべりできるイベントを開催する予定です。

噴水の金魚

◾️今日の朝、雲ひとつない青空。清々しい雰囲気のキャンパスに朝早く到着しました。こういう日の朝は冷えます。職場、瀬田キャンパスにある噴水の池、真ん中を見ると大きめの金魚たちがじっとしています。こうやって寒さをしのいでいるんだな。この池の金魚、誰も餌をやっていないはずですが、池の中に湧いてきたプランクトンを餌にしているのでしょうかね。この池を管理する部署の職員の方に伺ったところ、学生さんたちが何か学祭等で活用した欽仰のうち、余ったものを放流⁈したのではないかとのことでした。学祭で金魚すくい?それはともかく、放流された金魚はかなり大きくなります。餌になるプランクトンがちゃんと湧いているので緑がかった水になります。グリーンウォーターっていうらしいですけど、すごいな。

グリーンウォーター

「びわぽいんと」

◾️昨日の午前中は、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトのミーティングでした。経験的に思うことがテスが、ディシプリンの違う人たちが集まって取り組む文理融合のプロジェクトの場合、プロジェクトの一番基本的なフレームワークを常に確認し合いながら進捗させなければなりません。良いミーティングだったと思います。というのも、お一人は海外の方で、私の英語の能力が不十分なので、同席したメンバーに適宜通訳をしていただいたので…。でも、ミーティングの後にいただいたメールでは、きちんと理解し合えたことがわかりました。安心しました。

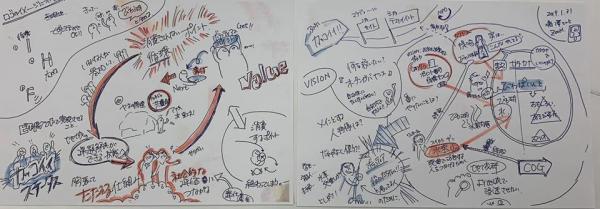

◾️昼からは京都市の本部にある大学の本部に行って事務仕事をしました。書類を作成仕上げて提出しました。そのあとは大津市浜大津にある琵琶湖汽船へ。琵琶湖汽船の社長であり、市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の仲間でもある川戸さんのアイデア「びわぽいんと」について、相談をするためです。その運用の方法、運用するNPOのこと、諸々を相談です。こちらも良いミーティングでした。「びわぽいんと」は、「ポイントを貯めて贈る‼︎」が基本になります。「びわぽいんと」の本質は「交換」ではなく「贈与」(gift)なのです。琵琶湖の環境保全に取り組む様々ん団体が「びわぽいんと」を通してつながり、支え合う、そのようなネットワークが琵琶湖の周囲に展開することを願って、真剣に取り組んでいきます。2つめの絵ですが、これは「あるがゆう」さんのグラレコ=グラフィックレコードです。「水宝山」の仲間である藤澤栄一さんが「びわぽいんと」について語ったことを、あるがさんがグラレコしたものです。「びわぽいんと」、いろんな方達に支えられながらその実現に向けて進捗しています。

第25回地球研地域連携セミナー滋賀「地域のにぎわいと湖国の未来 魚のゆりかご水田~5つの恵み~」

■先月開催された第25回地球研地域連携セミナー滋賀の動画か、YouTubeにアップされました。私は、後半のパネルディスカッションの進行を担当しました。

「ピワポイント」の作戦会議と古民家カフェ

■昨日の午前中、琵琶湖南湖の水草の有効利用する仕組みづくりを目指す市民団体「水草は宝の山」(水宝山)の打ち合わせを、「コラボしが21」の会議室で行いました。出席されたのは、琵琶湖汽船の川戸良幸さん、近江ディアイの藤澤 栄一さん、きよみ荘の山田 英二さん、そして(株)DIIIGの秋國寛さんと私です。昨日の打ち合わせでは、「ビワポイント」という新たに仕組みを立ち上げる作戦を練りました。そのうちに、「水宝山」の会議でも他の皆さんと一緒に議論できそうなレベルまできました。この「ビワポイント」、琵琶湖の周囲で、琵琶湖を中心とした滋賀の環境を保全していくために、多様な主体(組織や団体)が持続可能な形で、互いに支え合って活動を展開していけるように支援するための仕組みです。これは川戸さんの表現ですが、言い換えれば、「善意」(利他の精神)・「誠意」(共感する心)・「熱意」(持続可能な社会の礎)が伴った「社会的連帯」を強化していくための仕組みを構築したいのです。現段階では、まだきちんと説明するわけにはいかないので、「なんのこっちゃら…」ですよね。新年度には、この仕組みについて、詳しく報告できると思います。

■「コラボしが21」での作戦会議の後は、近くで昼食をとりました。古民家を改装したカフェ「古民家カフェSORA」のランチをいただきました。こちらの「古民家カフェSORA」は、東海道沿い、松尾芭蕉の墓があることで知られる義仲寺の、少し大津駅寄りの場所にあります。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のご常連の奥様が、お子さんたちの結婚で繋がった親戚の奥様たちと運営されています。写真は、ランチの写真です。大きなおにぎり2つ、豚汁、南蛮漬け、厚揚げと那須の煮物、ブロッコリーのお浸し、日野菜の漬物。身体に優しいことが、写真からも伝えってくると思います。美味しかった。お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。ホームページは、こちらです。