公益財団法人淡海環境保全財団 設立30周年記念行事

▪️昨日の午後、「公益財団法人淡海環境保全財団 設立30周年記念行事」が「コラボしが21」で開催されました。私は滋賀県ヨシ群落保全審議会の会長であることから出席させていただきました。ここでは、この財団はどういう財団で、何をしていて、どういう歴史を持っているのか、知りたいかもおられるかもしれません。でも、それは大変なので、こちらをお読みください。

▪️式典では、長年ヨシ群落の保全に貢献されてきた団体の皆様に感謝状の贈呈が行われました。1枚目の写真は、その記念撮影の時のものです。来賓として挨拶をされた田口宇一郎さんも写っておられます。一番左の方です。80歳を超えておられますが、お元気にされています。

▪️田口さんは、私が滋賀県立琵琶湖博物館の開設のために設置された文化施設開設準備室に就職した時の上司でした。当時は、参事。係長級かなと思います。その後、琵琶湖博物館開設準備室の室長、博物館開館後は副館長、そして琵琶湖環境部部長、滋賀県理事、淡海環境保全財団の理事長、そして嘉田由紀子知事の時代には副知事に就任されました。私が直接部下として勤務したのは、田口さんが博物館の副館長をされている時までですが、いろいろ勉強させていただきました。私は、「田口学校」の生徒のような気がします。社会人としての仕事の進め方を教わったような気がします。その時の経験は、龍谷大学に勤務する今でも自分の力になっていると思っています。それは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に通っていることも含めてです。田口さんとは久しぶりにお会いして、少しお話をさせていただきました。そして博物館の開設準備室時代の職員の人たちが集まって同窓会をしようということになりました。楽しみです。

▪️式典の後は、記念講演会でした。講師は、記念講演会でした。講師は、京都大学名誉教授で京都生物多様性センターのセンター長である湯本貴和さん。「琵琶湖における生物多様性の保全~人と森・里・湖の関わりから~」というタイトルでお話しくださいました。ありがとうございました。生態学者からわかりやすく生物多様性の考え方について学ぶことができました。勉強になりました。講演の後、突然!湯本さんに「なにか質問してよ友達だろ」と言われて慌てました。事前に言っておいてもらえれば…。

▪️式典と記念講演会の後は、「(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議」の発足式でした。簡単に言えば、ヨシ群落の活用・保全に関わる関係者のネットワークを構築していくための場づくりという感じでしょうか。発足式の後は、交流会も開催されました。軽食をいただきながら、いろんな方達とお話ができました。この交流会には、琵琶湖博物館の学芸員をされている方がお二人参加されていました。お二人とは、交流会の後も私も含めて3人で交流会を持ちました。そのことは、別に投稿します。

シリーズ 環境社会学講座 6『複雑な問題をどう解決すればよいのか—環境社会学の実践』

▪️新泉社から新刊として出版された「シリーズ 環境社会学講座 6 宮内泰介・三上直之編『複雑な問題をどう解決すればよいのか—環境社会学の実践』が送られてきました。今日、大学で受け取りました。私は第5章「多層的なガバナンスから流域環境問題の解決を考える 琵琶湖流域に焼ける協働の試みから」を執筆しました。文理融合の研究プロジェクトを通して経験した「支配-従属」問題について検討しています。協働の現場で、異質な「他者」とどのように関係を持つのか、異質な他者との協働はどのような意味で可能なのかを検討しています。お世話になった方達にお読みいただけたらと思っています。

▪️この書籍については、出版社からの情報をご覧いただければと思います。それぞれの章の一部をPDFで読むこともできます。

【関連投稿】『シリーズ 環境社会学講座 6 複雑な問題をどう解決すればよいのか』(新泉社)

「シリーズ 環境社会学講座」第6巻

『シリーズ 環境社会学講座 6 複雑な問題をどう解決すればよいのか』(新泉社)

立山連峰からの海底湧水と富山湾の深さが生み出す海の幸

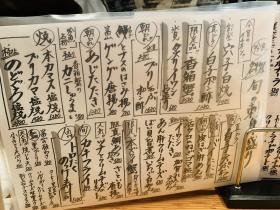

タラの白子のポン酢/本ズワイ蟹の身とカニ味噌共和え

写真を撮る前に思わず一切れ食べてしまった「プリシャブポン酢」/シロエビの天ぷら

アナゴの白焼/カニ焼売

ツナとクリームチーズのリエット

▪️2月19日から21日までの富山旅行で、富山の海の幸、いただきました。ありがとうございました。20日の晩のお店は「吟魚」さん。人気店で、予約しないと難しいお店のようです。私も予約して行きました。というのも、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」にお越しになったお客さんから、「富山に行くのならば吟魚でしょ」と教えていただいていたからです。写真の魚を中心とした料理以外に、野菜の料理についてもきちんといただきました。血糖値の管理しています。

▪️ところで、どうして、こんなに美味しい海の幸が豊富なのか。それを知るためには、富山湾を地学的・生態学的な側面から理解する必要があります。こちらの「富山の魚が美味しいのは、海底の地形に理由がある」では詳しく説明されていますね。「一年中が、旬。うまさすぐそこさかなは富山」というサイトの中でも、「富山のさかながうまい理由」が説明されいます。

「天然のいけす」富山湾

日本近海には約3,400種の魚がいて、そのうち日本海には約800種、

そして富山湾には約500種の魚がいると言われています。

立山連峰の標高は約3,000m、富山湾の水深は約1,000m。

この4,000mもの高低差が、富山湾のお魚のおいしさの最大の秘密。

大自然の滑り台のような高低差のおかげで、立山連峰の森の成分と酸素をたっぷり含んだ水が富山湾に注ぎ込んでいます。

▪️以下は、自然科学的な立場から富山湾の特徴について説明しているサイトです。富山湾の海底からは湧水、水が湧き出ているそうです。これは、立山連峰の山々に降った雨が、山の腐葉土の中で栄養をたっぷり吸収して、それらの水は地下水として海に運ばれて海底湧水として噴き出しているのだそうです。もちろん河川の水も海に栄養分を補給する役割を担っているのですが、湧水は時間をかけて地下を流れるので、窒素やリンなどをたくさん吸収しており、河川の水と比較してはるかに栄養分が豊富なんだそうです。そのような栄養分が富山湾の生態系を豊なものにして、美味しい海の幸を生み出すことになるのです。

「『木一本、鰤千本』-豊かな海を育んだ海底湧水の秘密(張勁・富山大学教授)」

「巡回する水、つながる水~日本海と富山湾の調査から~」(富山大学大学院理工学研究部 教授 張勁)

「富山の水循環から世界へ〜気候変化が地下水・沿岸海域・海洋生態系へ与えるインパクト〜」(地球生命環境科学専攻 博士課程1年 片境紗希)

▪️富山湾面白いですね。背後には立山連峰、加えて富山湾は水深1,200m。その落差は4,000m。短い距離の間で、これだけの落差がある地形は世界的に見ても珍しいそうです。その富山湾の地形は能登半島とも関係しているのでしょうね。どうして富山湾はこんなに深いのか、調べてみます。もう一度、この辺りのことをしっかり勉強することにします。再び、富山に行きたいと思います。

【追記】▪️こうやって豊な海の幸が生み出される背景を調べると実に楽しいですね。「大人の修学旅行」といった感じです。ひとつ前の投稿「扇状地と湧水」も含めて、地学、地理、歴史、生態、そして美味しい食事も含めて、富山を堪能しました。楽しめました。こういう「大人の修学旅行」が、滋賀県でも、「世界農業遺産 琵琶湖システム」をテーマにして実施できたら良いなというのが、私の願望なのです。「琵琶湖システム」が生み出す食材を「点」として消費するだけでなく、それらがつながって「線」になり「面」担って、それらを「舌」と「頭」と「心」で味わえるような「大人の修学旅行」。これから考えていきます。

扇状地と湧水

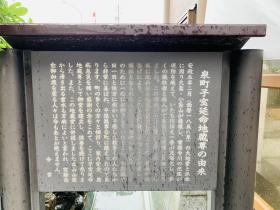

▪️富山旅行の3日目の最終日(2月21日)、富山市内にある「石倉町の延命地蔵」を訪ねました。ここは湧き水が出てくるのですが、たくさんの方達がその水を汲みにこられていました。詳しくは以下の「立山黒部ジオパーク」のサイトにある説明をお読みいただきたいのですが、ここは「常願寺川が運んだ土砂の堆積によってつくられた、扇状地の扇端部」なのです。立山の積もった雪が溶けて、扇状地に染み込み、非常にゆっくりと地下を流れて、扇状地の一番端から湧き出てくるのです。その湧き水と延命地蔵信仰とが融合しているわけですね。

▪️富山旅行の3日目の最終日(2月21日)、富山市内にある「石倉町の延命地蔵」を訪ねました。ここは湧き水が出てくるのですが、たくさんの方達がその水を汲みにこられていました。詳しくは以下の「立山黒部ジオパーク」のサイトにある説明をお読みいただきたいのですが、ここは「常願寺川が運んだ土砂の堆積によってつくられた、扇状地の扇端部」なのです。立山の積もった雪が溶けて、扇状地に染み込み、非常にゆっくりと地下を流れて、扇状地の一番端から湧き出てくるのです。その湧き水と延命地蔵信仰とが融合しているわけですね。

富山市街を流れる「いたち川」沿いには、延命地蔵尊がいくつも祀られています。安政5年(1858)に発生した飛越地震により、立山カルデラの一部が大崩落し、溜まった土砂が自然のダムを作り、それが決壊して常願寺川からの濁流が町を襲いました。多くの死者や病人が出たなか、夢のお告げで川底からお地蔵様を引き上げて奉ったところ多くの病人が救われたと伝わっています。石倉町の延命地蔵が祀られている場所は、常願寺川が運んだ土砂の堆積によってつくられた、扇状地の扇端部にあたります。扇状地はたびたび洪水に見舞われますが、扇端部では豊かな水の恩恵を受けることができます。この場所では、扇状地に染みこんだ立山の豊富な雪解け水が、清純な地下水となって湧き出し、万病に効くといわれ延命地蔵の水として人々に利用され続けています。

▪️富山平野の背後には、北アルプスや飛騨高地(飛騨山地)があり、そこからいくつもの急流河川が富山平野に流れ出してきます。そして、水深1200mもある富山湾に注ぎ込んでいきます。そのため、この富山平野にはいくつもの扇状地群が発達することになりました。東側から、黒部川扇状地、片貝川扇状地、早月川扇状地、上市川扇状地、常願寺川扇状地、そして庄川扇状地です。最後の庄川扇状地=砺波平野は、散居村の景観で有名ですね。こちらの扇状地では、「屋敷林に囲まれた約7,000戸を超える家(農家)が点在」しています。こちらの地図をご覧いただけばわかりますが、投稿線の間隔が広いです。扇状地ではありますが、他の扇状地に比べて傾斜が緩やかです。だからこの扇状地の中央部分は、砺波平野と呼ばれるのでしょう。この庄川扇状地の散居村もいつか見学にぜひ行きたいと思っています。ただ、今回の旅行で訪問したのは、上記の引用にもあるように常願寺川扇状地になります。

▪️富山平野の背後には、北アルプスや飛騨高地(飛騨山地)があり、そこからいくつもの急流河川が富山平野に流れ出してきます。そして、水深1200mもある富山湾に注ぎ込んでいきます。そのため、この富山平野にはいくつもの扇状地群が発達することになりました。東側から、黒部川扇状地、片貝川扇状地、早月川扇状地、上市川扇状地、常願寺川扇状地、そして庄川扇状地です。最後の庄川扇状地=砺波平野は、散居村の景観で有名ですね。こちらの扇状地では、「屋敷林に囲まれた約7,000戸を超える家(農家)が点在」しています。こちらの地図をご覧いただけばわかりますが、投稿線の間隔が広いです。扇状地ではありますが、他の扇状地に比べて傾斜が緩やかです。だからこの扇状地の中央部分は、砺波平野と呼ばれるのでしょう。この庄川扇状地の散居村もいつか見学にぜひ行きたいと思っています。ただ、今回の旅行で訪問したのは、上記の引用にもあるように常願寺川扇状地になります。

▪️延命地蔵尊のあるいたち川は、元々は、この常願寺川を源とする川でした。そして、以前は常願寺川と神通川をつなぐ川だったようですが、今は、常願寺川から取水する「常西合口用水」から始まって、田園地帯、住宅街、市街地を流れて、最後は神通川につながるようです。さて、このいたち川、前述の説明では、地震により自然にできたダムが決壊して、水害の大変な被害にあった地域のようですね。そのあたりのことも含めて、地理的な特徴と災害について解説している「富山平野の土地条件と自然災害-急流河川がつくる扇状地群の平野」をネット上に見つけました。執筆者は、千葉大学で教員をされていた水谷武司先生です。「防災講座: 地域災害環境-日本各地の災害危険性に関わる自然環境・社会要因・災害履歴-」の中の一つの講座のようです。地理的なことに関して素人の私にもよく理解できる解説になっています。関心のある方は、ぜひお読みいただきたいなと思います。富山の地理的な特徴をよく理解できます。

▪️このいたち川に関連して、神通川のことも調べてみました。すると、今の神通川に河川整備されたのは、明治以降のことなんですね。ここではわかりやすい資料をネット上に見つけましたので、そちらのリンク先をここに貼り付けておきます。神通川沿いもよく水害が発生した地域のようです。ただ、明治以降、今の富山市の中心市街地は、河川整備により神通川の流路を変化させ(直線化)さい、その廃川になった跡地にできた場所なのだそうです。埋め立てたわけですね(新たに運河を掘った時に出た土砂で)。そのようなこともあり、土地の方のお話では、今年の元旦の地震によって道路に被害が発生したとお聞きしました。埋め立てた土地は、地震には脆弱ですから。

月刊グッドラックとやま 2003年7月号

月刊グッドラックとやま 2003年8月号

月刊グッドラックとやま 2003年9月号

▪️もうひとつ、「そうなんだ」と驚いたことがありました。このあたりが小説家の源氏鶏太(1912年・明治45年~ 1985年・昭和60年)の故郷であったということです。源氏さんは富山の生まれだったんですね。といっても、お若い皆さんはご存知ないでしょうね。私の年代でも、同世代であれば読むことは少ない小説家なんだと思います。私の場合ですが、亡くなった昭和一桁生まれの両親が、通勤の際に、源氏鶏太の小説を文庫本でよく読んでいて、家に書架に並べてあったその文庫本を高校や浪人の頃に手に取って読んでいたんですね。

▪️もうひとつ、「そうなんだ」と驚いたことがありました。このあたりが小説家の源氏鶏太(1912年・明治45年~ 1985年・昭和60年)の故郷であったということです。源氏さんは富山の生まれだったんですね。といっても、お若い皆さんはご存知ないでしょうね。私の年代でも、同世代であれば読むことは少ない小説家なんだと思います。私の場合ですが、亡くなった昭和一桁生まれの両親が、通勤の際に、源氏鶏太の小説を文庫本でよく読んでいて、家に書架に並べてあったその文庫本を高校や浪人の頃に手に取って読んでいたんですね。

▪️それから、小説家の宮本輝さんが、1978年に第78回芥川賞を受賞した作品『蛍川』は、この投稿で取り上げたいたち川が舞台になっているようです。「いるようです」というのは、私は、宮本さんの『泥の河』と『道頓堀川』は読んでいるのですが、この『蛍川』は未読のように思います。『蛍川』は富山のいたち川が舞台だったんですね。今回は、扇状地と災害、そして源氏鶏太と宮本輝、いろいろ勉強になりました。

「シリーズ 環境社会学講座」第6巻

新刊3/18頃発売

シリーズ 環境社会学講座 6

宮内泰介・三上直之編『複雑な問題をどう解決すればよいのか—環境社会学の実践』https://t.co/2ZFGoz5QJE環境問題は複雑な問題の束である。解決が難しく、何が解決なのかがわかりづらく、解こうとするほどもつれ、解決したらまた別の問題が生まれてくる。 pic.twitter.com/6ZIjuLKN2m

— 新泉社「シリーズ 環境社会学講座」 (@env_socio_shin) February 13, 2024

▪️3月18日に発売されるそうです。第5章「多層的なガバナンスから流域環境問題の解決を考える――琵琶湖流域における協働の試みから」を執筆しました。ぜひ手に取っていただければと思います。この書籍のタイトルは『〜どう解決すればよいのか』ですが、私自身は、「こうすれば良いのだ」などということ一言も書いていません。むしろ、自分の研究上でいろいろ悩んた上で、つらつら考え方ことを書いています。けっこう、ある意味辛いことでした。だから、自信満々の話ではありません。もし、「こうすれば良いのだ」ということが書かれていることを期待されている方がいらっしゃれば、それは違うと思いますので、あらかじめ申し上げておきます。とはいえ、繰り返しになりますが、ぜひ手に取って、できればお読みいただければと思います。

「のと鉄道」、2月15日より、七尾-能登中島間運行再開(能登中島-穴水間はバス代行)

▪️上の動画は、「石川テレビ公式チャンネル」の動画です。本日、15日より一部区間になりますが、七尾-能登中島間運行が再開されました。地元の皆さんは心待ちにされていたと思います。よかったです。こちらは、「のと鉄道」の公式サイトのお知らせです。「2月15日より、七尾-能登中島間運行再開(能登中島-穴水間はバス代行)」。

▪️2月12日の投稿「発見された資料」で、学生時代に能登半島に行った時に関連する資料を紹介しました。今から45年前、学生オーケストラの演奏旅行に関連する資料です。あの時は、金沢から鉄道で七尾を経由して輪島まで列車に楽器を積み込んで移動することができました。七尾線です。まだ、国鉄の時代で、民営化される前でした。その後、特定地方交通線に指定された国鉄能登線を継承し、「のと鉄道」は1988年3月に開業した第三セクターとして開業しました。私たちが学生時代に乗った穴水と輪島の間は、客数減少のため2001年に廃止になりました。また、穴水から珠洲に向かう能登線は、2005年に廃止になりました。

▪️そのあたりのこと、「のと鉄道」の開業、JR西日本との関係等についてお知りになりたい方は、こちらの記事をお読みになると良いかと思います。「のと鉄道の復旧協議はどうなる?JR西日本との複雑な台所事情」。「鉄道関連の協議会ウォッチャーとして、赤字ローカル線の事業者と自治体との協議進捗をまとめたメディア『鉄道協議会日誌」を運営』されているライターさんのサイトです。鉄道に関心のない方は、少しわかりにくいかもしれませんが、丁寧に説明されていると思いました。

▪️今回、運行を再開したことは素晴らしいことだと思いますが、今後、「のと鉄道」の経営がどのように展開していくのかが気になります。個人的に、ローカル鉄道を応援しているので、地域の大切なインフラとして維持されて欲しいです

【びわ湖葦舟プロジェクト】葦舟づくり2023 目指せ竹生島!short ver

▪️こういう動画の存在を教えていただきました。動画の説明を転載します。

びわ湖に生えてる葦で船を作る!

太古の人々が、葦(ヨシ/アシ)で舟を作っていたと知り、

それを体験してみたくて

冬に葦を刈り、春に野焼きをし、

夏に束ねて舟を作り、

びわ湖の神様にご挨拶すべく、竹生島を目指しました。かつては当たり前だった

自分達で舟を作り、漕いで島を目指すという経験は、

現代では得難く、言葉にしきれぬ喜びがありました。葦は古くから屋根やヨシズの素材としても利用されてきました。

近年使われる事が減っていますが、

葦はびわ湖の水質を良くしてくれています。自分達の楽しいが、びわ湖の環境ともつながり、

いい循環が広がっていくことを願っています。

今後も続けて活動していけたらと考えていますので、ご協力よろしくお願いします!

▪️この説明では、「葦はびわ湖の水質を良くしてくれています」とありますが、正確には「葦」そのものだけではなくて、「ヨシ群落」全体かなと思います。細かなことは別にして、こういうことを楽しむ方達がおられるって素敵だなと思いました。特に、「自分達の楽しいが、びわ湖の環境ともつながり、いい循環が広がっていく」というイメージは非常に大切なことだと思っています。「楽しさ」と「環境」、この両者が結びつくことが大切です。「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」ながら「環境」保全に努めるというのは駄目だとは言いませんが、共感と活動の広がりが生まれてきません。もちろん、きちんと安全を確保するために、知り合いの若手漁師さんが伴走されたそうです。これも素敵だなと思います。

『シリーズ 環境社会学講座 6 複雑な問題をどう解決すればよいのか』(新泉社)

▪️ひさしぶりに、このブログのタイトルに相応しい投稿をします。

▪️『シリーズ 環境社会学講座 6 複雑な問題をどう解決すればよいのか』(宮内泰介・咸身直之編,新泉社)もう少ししたら出版されるようです。本日、出版社の方から連絡がありました。私は、「第5章 多層的なガバナンスから流域環境問題の解決を考える——琵琶湖流域における協働の試みから」を執筆させていただきました。チャンスがあれば手に取ってページをめくってくださるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

▪️『シリーズ 環境社会学講座』は全6巻。すでに第1巻から第3巻までは出版されており、このたび最終巻である第6巻が出版されることになりました。4月以降、第4巻と第5巻も順次出版されていくと思います。以下は、「シリーズ 環境社会学講座 刊行にあたって」です。日本の環境社会学の特徴と、今回の出版の意図をご理解いただけるのではないかと思います。

▪️この文の終わりに書かれている、『講座 環境社会学』(全五巻、有斐閣、二〇〇一年)、『シリーズ環境社会学』(全六巻、新曜社、二〇〇〇—二〇〇三年)、この「講座」と「シリーズ」に私も論文を執筆しています。もう20数年まえの出版物になります。その頃、私は40歳で、学会の中でもまだ若手(正確には、中堅あるいは中堅の手前)の方でした。あれから四半世紀近くの時が経過して、今は定年退職前の年寄りになりました。年寄りなんですが、今回の『シリーズ 環境社会学講座』では、学会を担っておられる若い研究者の方達に混じって執筆させていただきました。編者のおふたり、それから編集者の方にも大変お世話になりました。ありがとうございました。

気候変動、原子力災害、生物多様性の危機——、現代の環境問題は、どれも複雑な広がり方をしており、どこからどう考えればよいのか、手がかりさえもつかみにくいものばかりです。問題の難しさは、科学技術に対するやみくもな期待や、あるいは逆に学問への不信感なども生み、社会的な亀裂や分断を深刻化させています。

こうした状況にあって、人びとが生きる現場の混沌のなかから出発し、絶えずそこに軸足を据えつつ、環境問題とその解決の道を複眼的にとらえて思考する学問分野、それが環境社会学です。

環境社会学の特徴は、批判性と実践性の両面を兼ね備えているところにあります。例えば、「公害は過去のもの」という一般的な見方を環境社会学はくつがえし、それがどう続いていて、なぜ見えにくくなってしまっているのか、その構造を批判的に明らかにしてきました。同時に環境社会学では、研究者自身が、他の多くの利害関係者とともに環境問題に直接かかわり、一緒に考える実践も重ねてきました。

一貫しているのは、現場志向であり、生活者目線です。環境や社会の持続可能性をおびやかす諸問題に対して、いたずらに無力感にとらわれることなく、地に足のついた解決の可能性を探るために、環境社会学の視点をもっと生かせるはずだ、そう私たちは考えます。

『講座 環境社会学』(全五巻、有斐閣、二〇〇一年)、『シリーズ環境社会学』(全六巻、新曜社、二〇〇〇—二〇〇三年)が刊行されてから二〇年。私たちは、大きな広がりと発展を見せた環境社会学の成果を伝えたいと、新しい出版物の発刊を計画し、議論を重ねてきました。

そして、ここに全六巻の『シリーズ 環境社会学講座』をお届けできることになりました。環境と社会の問題を学ぶ学生、環境問題の現場で格闘している実践家・専門家、また多くの関心ある市民に、このシリーズを手に取っていただき、ともに考え実践する場が広がっていくことを切望しています。

シリーズ 環境社会学講座 編集委員一同

▪️今回の書籍の出版で、結果として四半世紀も続けてきた文理融合型の流域ガバナンスに関する研究を、ひとまずは終えることになりそうです。少し準備をして、環境ガバナンスに焦点をあてた歴史社会学的な研究に移行しようと思います。

特別展「法然と極楽浄土」

▪️この特別展「法然と極楽浄土」、東京、京都、九州の国立博物館を順番に巡回していくようです。京都国立博物館は、10/8~12/1。公式サイトには、以下の見所が掲載されていました。

・鎌倉仏教の一大宗派である浄土宗の美術と歴史を、鎌倉時代から江戸時代まで通覧する史上初の展覧会です。

・開宗850年の大きな節目を契機に、浄土宗各派の協力を得て至宝が集まる決定的な展覧会です。

・重要文化財「選択本願念仏集(廬山寺本)」「七箇条制誡」など宗祖・法然にちなむ貴重な資料をはじめとする、国宝・重要文化財を多数含む文化財が一堂に集結します。

・国宝「綴織當麻曼陀羅」「阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)」をはじめとする浄土教美術の名品や、「仏涅槃像」などスケールの大きな優品など、浄土宗ゆかりの多彩な文化財をご覧いただけます。

・戦争、天災、疫病などと向き合い、人々の救済を目指した法然やその継承者たちの姿は、現代の転換期を生きる私たちに生きるヒントを与えてくれることでしょう。