地域自治の現状と課題

■金曜2限は「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」です。来週は、10年にわたって中央学区自治連合会長をおつとめになった前自治連合会長・現顧問の安孫子邦夫さんにお話を伺うことになっています。あえてまとめれば、地域自治の現状と課題について伺うということになるでしょうか。ということで、学生の皆さんはお尋ねする内容を議論しました。最終的には、時間内でうまくまとまった…かな。

■この10年で中央学区の様子もいろいろ変化しました。同時に、長年にわたって自治連合会長をおつとめになってこられて、その途中でも中央学区の地域自治に関するお考えについても何か変化があったかもしれません。10年にわたる自治連合会長のご経験から、学生たちは学ばせていただきます。

「地域エンパワねっと・大津中央」では、大津市中央学区自治連合会会長を長年なさっておられた方への質問をみんなで出し合いました。来週、オンラインで対談する予定です!#龍谷大学 #社会共生実習 #地域エンパワねっと pic.twitter.com/rt3vgNOSIu

— 龍谷大学 社会共生実習|公式 (@r_coexistence) June 10, 2022

長浜市早崎町へ

■今日はとっても天気が良い日でしたね。水曜日の2限は「地域再生の社会学」の講義。この講義を終えて、車で長浜市の早崎町に出張しました。普段は、電車とバスで通勤しているのですが、今日は午後から出張があったため、車による通勤でした。瀬田キャンパスを出たあと名神高速道路に乗り、北陸道へ。Google Mapで調べみると、早崎町に行くには、長浜ICではなく小谷城スマートICが早いというのです。私のところの車のカーナビは情報が古いので存在しないことになっています。新しくできたETC専用のICのようです。というわけで、なんとか14時前に早崎町の公民館に到着することができました。

■今日、早崎町では「豊なむらづくり全国表彰事業」近畿ブロック審査会現地調査が行われ、4名の審査員の皆さん、そして近畿農政局の職員の皆さんがお越しになりました。来週開催される審査会で、きちんとむらづくりの取り組みが評価されると表彰されることになるようです。現地視察の後、公民館で意見交換会が開かれましたが、私は審査を受ける早崎町の皆さんの側に座ることになりました。もちろん早崎町の住民ではないのですが、以前、こちらの早崎町で学生の皆さんと一緒に調査をさせていただいたことがあり、そのご縁で今回はお声がけいただきました。

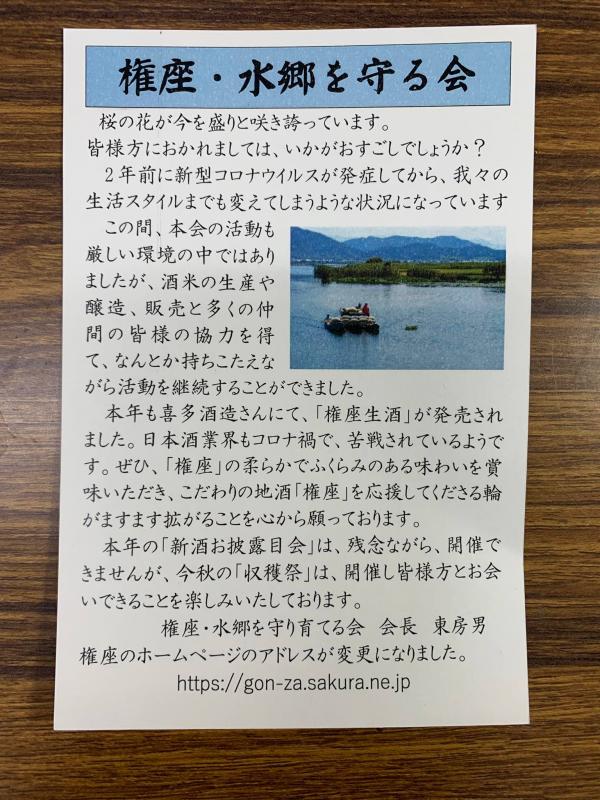

■また、早崎町では、「魚のゆりかご水田」の事業に取り組んでおられることも関係しているようです。この「魚のゆりかご水田」事業は、日本農業遺産に認定された「琵琶湖システム」の中にもしっかりと位置付けられており、来週は、いよいよ世界農業遺産の認定に向けての調査が行われることになっているのですが、この日本農業遺産や世界農業遺産の申請のお手伝いをしてきたことも、お声がけいただいた背景にあるようです。

■もっとも、今回は私の出番はありませんでしたが、いろいろ勉強になりました。審査員の皆さんと早崎長の皆さんとのやり取りを聞いていて、この「豊なむらづくり全国表彰事業」のこともよく理解できました。また、興味深い発言も多々ありました。お声がけいただき、ありがとうございました。

■意見交換会は予定よりも早めに終了したので、今日はそのまま自宅に戻ることにしました。早崎町までは名神高速道路と北陸道を利用しましたが、帰りは湖西の高島市を通過して一般道で帰ることにしました。結局、今日は琵琶湖の周りを車で一周したことになりますね。自転車ではなくて車だけど、これも「ビワイチ」かな。約200kmのドライブでした。

■最後の写真は、自宅に帰る途中に撮ったものです。中央より右に寄ったところに、小さな島が見えます。竹生島です。涼しかったですが、確実に夏に向かっていますね。

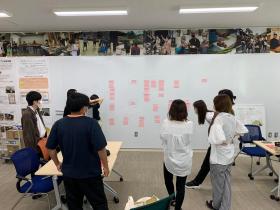

『地図から消えた村 琵琶湖源流七集落の記憶と記録』(吉田一郎)

■最近、この写真集のことを知り、入手しました。『地図から消えた村 琵琶湖源流七集落の記憶と記録』(吉田一郎)。じっくり読もうと自宅に持ち帰りました。朝、まずはパラパラと中身を眺めていてストップしたページがありました。『驚きの介護民俗学』という本のことを思い出しました。96歳の男性が、かつて暮らした村の写真を見ることで、眠っていた記憶が蘇ると共に、元気を取り戻されました。家には土台がありますが、この男性にとってはかつて暮らした村の記憶が人生の土台なのでしょうね。

【参考リンク】

丹生ダム

丹生ダムの経緯と概要

独立行政法人水資源機構 丹生事務所

「浜大津こだわり朝市」

■昨日、朝の7時半から「浜大津こだわり朝市」に参加しました。毎月第3日曜日、京阪「びわこ浜大津駅」の改札口を出た場所で開催されています。ここは屋根もあるし、朝市を開催するにはとても良い場所だと思います。ところで、今までこの朝市を運営されている「こだわり大津百町市運営委員会」の、わたくし、幽霊委員でした。何年も前に副委員長をされている福本正馬さんに運営委員会に入ってほしいと頼まれて了解のお返事をしたまま、実質的にはずっと参加できていなかったのです。でも昨日は、きちんと参加させてもらいました。とはいっても、最後の撤収作業をやっただけで、ほとんどの時間はお店を見て回って買い物をしながら、出店されている方たちや、来場されたお客さんと話をしていただけなのですが…。

■この「浜大津こだわり朝市」、大変賑わっています。普通のお客さんだけでなく、山歩きのグループやランニングのグループも立ち寄られていました。そして驚いたことに、ちょっとした宴会も始まりました。例えば、沖島(近江八幡市、琵琶湖に浮かぶ離島)の漁師さんたちのブースで、できたばかりのワカサギの天ぷらと鮒寿司を買って酒の肴にして、その近くの小川酒店のブースから堅田の酒蔵・浪乃音さんの地酒を買って、開いたテーブルで小さな宴会が始まるのです。素敵ですね。なるほどね〜。こういう楽しみ方もあるんだ。私はといえば、木下酒店さんのブースで、勧められるままに「波乃音」を何種類も試飲させていただき、朝から脳みそも心も緩んでしまいました。

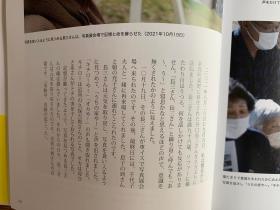

■「浜大津こだわり朝市」は、今年の10月で20年めに突入するのだそうです。以前は、地域のNPOが運営されていましたが、その後は運営委員会に引き継がれ、現在に至っています。下の写真は、会場に貼ったあった出店者のリストです。全部で30団体。けっこうな数です。昨年度はコロナ禍のまっただ中で、8月と9月そして2月を除いて、全部で9回開催され、17,200人が来場されました。平均1,900人の来場者が、多いときは、約2,200人の来場者があったようです。出店数も多い時は32店、賑わっていますね〜。

■ところで、この「浜大津こだわり朝市」を運営する「こだわり大津百町市運営委員会」ですが、今年の1月に「大津市道アダプトプログラム制度」参加団体に認定されています。この「大津市道アダプトプログラム制度」、大津市が以下のような目的で導入しています。大津市のホームページからの引用です。

「アダプト」とは、英語で「養子にする。」という意味があります。自治会・学校・企業等の団体が道路・河川・公園等の公共財産の里親となって清掃等の活動をおこなう一方、行政は、清掃用具の貸出し・支給等をおこなうといった、市民と行政がお互いの役割分担を定めて公共財産の管理を「協働」して行っていく手法で、公共財産の適正な環境確保と公共財産への愛護意識の高揚を目的としたものです。大津市では、平成20年度途中から市道の管理方法のひとつとして導入しました。

■ということは、この京阪「びわこ浜大津駅」の改札口を出たところは市道になるわけです。「浜大津こだわり朝市」は、市道で開催されているわけです。通常、無許可では、市道で商業行為を行うことはできません。中心市街地に賑わいを作ることを目的とする「浜大津こだわり朝市」での活用については、正式に認められています。「浜大津こだわり朝市」のために、毎月の道路使用許可申請を行っています。同時に、単にこの市道をただ利用するだけでなく、この市道の清掃等の維持管理を年に2回行うことになったわけです。言い換えれば、「こだわり大津百町市運営委員会」と市役所が市道の管理を協働で行っているわけです。この制度のこと、一昨日の「こだわり大津百町市運営委員会」の総会で初めて知りました。道路だけでなく、河川等についてもこの制度が適応されるようです。どういう展開が可能なのか、この「浜大津こだわり朝市」とはまた別に考えてみたいと思います。

■昨日は、市道の管理を行っている路政課のある建設部の部長さんが来場されていました。ずっと中心市街地の活性化に関わってこられた方です。この部長さんは、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」が始まった時以来のお付き合いになります。いろいろ、ご相談をさせていただこうと思います。

「浜大津こだわり朝市」の総会

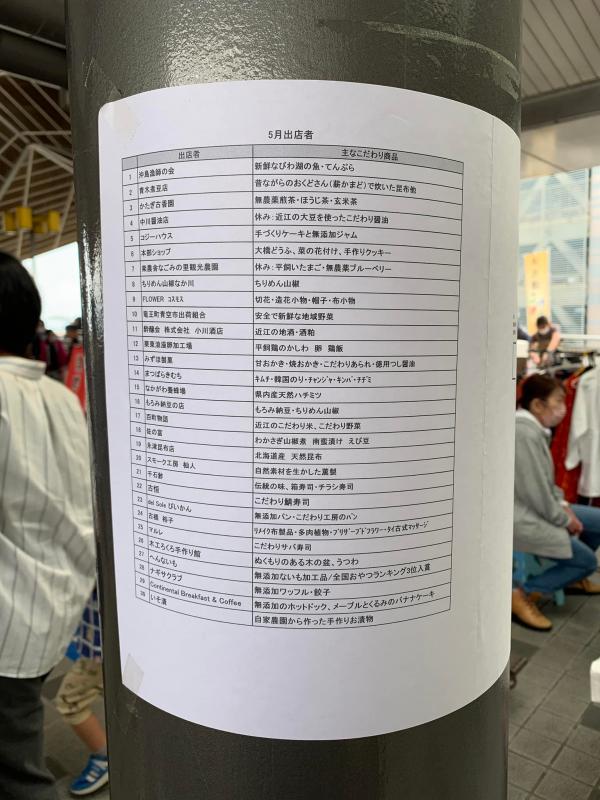

■今日は、浜大津で毎月開催されている「浜大津こだわり朝市」を開催している「こだわり大津百町市運営委員会」の総会。ずいぶん前に、手伝ってとお願いされていたのに、そのことを長らく失念していました。改めて「あんた、委員なんやで」と言われて「えっ、マジっ‼︎」となり、今年度からきちんと総会にも出ています。本当に申し訳なかったです。

■月1回開催されるこの朝市には、滋賀県中から出店されています。来年は、20周年になります。すごいことですね。今月は、明日、開催です。最近は、いろんなメディアにも取り上げていただいています。

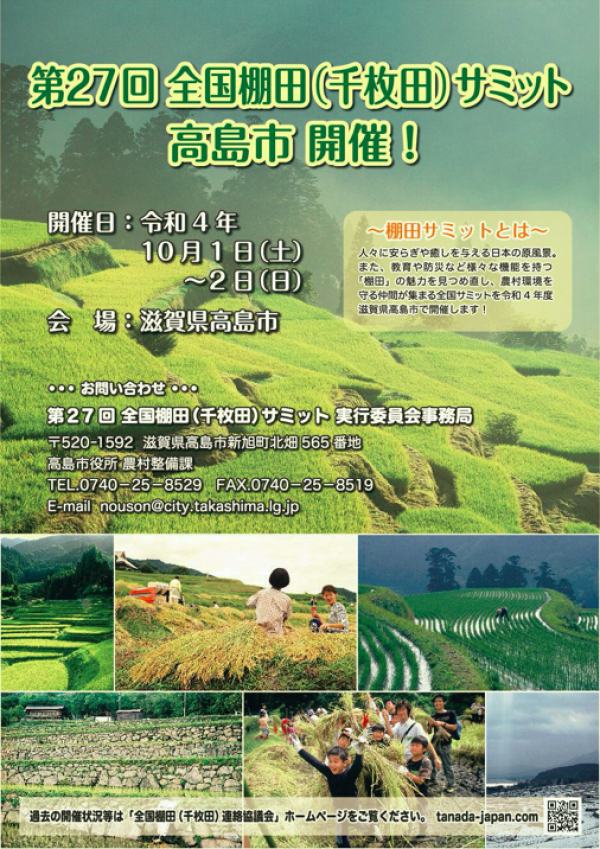

第27回全国棚田(千枚田)サミットと分科会

■10月1・2日の両日、滋賀県高島市を会場に第27回全国棚田(千枚田)サミットが開催されます。基調講演や事例発表の後、4つの会場に別れて分科会を開催することになっています。私もそのうちのひとつの分科会でコーデイネーターを務めます。今日は、その分科会の高島市役所の担当課との皆さんとの打ち合わせをzoomで行いました。中山間地域の持続可能性(幸せに住み続けられる可能性)を高めることにつながるヒントが共有できる分科会、そして同時に、行って良かったと思えるような楽しい分科会になればと思っています。

■現在、高島市からの中山間地域に関する委託研究に龍谷大学の社会学部・農学部・経済学部の教員で取り組んでいます。今回の4つの分科会のうちの3つの分科会で、この委託調査に取り組んでいる龍谷大学の教員がコーディネーターを務めます。

【第01弾】棚田米で酒造り 『第27回全国棚田(千枚田)サミット』

■高島市から棚田地域(中山間地域)の研究調査と、広報用動画の制作を委託されています。社会学部(3名)、農学部(3名)、経済学部(1名)の教員が連携してチームを作り取り組んでいます。今回は、社会学部の岸本文利先生が担当されている広報用動画の話題です。大学のホームページにあるニュースセンターでプレスリリースされました。

2022.05.02

全国棚田サミットに向けて、龍谷大学の学生と教員が協力し、動画で滋賀県高島市「棚田の今」を発信【本件のポイント】

第27回全国棚田(千枚田)サミットへの関心を高めるため、本学が協力して滋賀県高島市の棚田地域の今を動画で発信

人とのつながりが生まれる不思議な農村空間「棚田」をテーマに、そこで流れる時間を映像に【本件の概要】

棚田地域では、平野部と比べお米の収量が少なく労力も大きくかかり、耕作放棄地が増え続けています。しかし、棚田は、お米の生産だけではなく、良好な景観や湛水能力により土砂崩れといった災害発生防止の役割など多面的な機能を有しており、そこで暮らす人々にとってはもちろん、琵琶湖の水質保全のためにもとても大切です。

そんな棚田地域に関わってくれる方を増やすため、また中山間地域における農村保全の機運を高めることを目的として開催する第27回全国棚田(千枚田)サミット(令和4年10月1日~2日開催予定)への関心を高めるため、龍谷大学社会学部の学生と教員が協力し、滋賀県高島市の棚田地域を追いかけ、動画を作成します。制作された動画コンテンツは、YouTubeにて公開予定です。■ 内 容 棚田地域に暮らす方々の生活や取り組み、棚田地域を訪れた方々の活動や思いを取材し、映像化します。

■ 配信開始日 2022年5月6日(金)から配信開始

第一弾:「棚田米で新酒造り」

地元の老舗蔵元が棚田米を使って酒造りを行い、棚田をサポートしています。厳寒の新酒造りに密着。

第二弾:「幻の漬け物、畑漬け」

高島市棚田集落の伝統的な畑漬けは、水と塩だけで漬ける珍しい漬け物ですが、継承する人が減り、幻の漬け物に?龍谷大学の研究者も注目の漬け物です。

※第三弾以降は随時お知らせします。

■ 配信アカウント 第27回全国棚田(千枚田)サミット実行委員会

(リンク先:http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1630565098336/index.html)

※コンテンツ公開に合わせて上記ホームページ上に配信サイトのリンク先が掲載されます。問い合わせ先:社会学部教務課 Tel 077-543-7614 E-Mail shakai@ad.ryukoku.ac.jp

西川さんの慰労会

■昨日は、西川忠雄さんの慰労会でした。西川さんは、滋賀県庁農政水産部長をお務めになり、今年の3月に退職されました。私は、日本農業遺産や世界農業遺産申請のお手伝いをしてきたので、仕事上のつながりもあるのですが、それよりも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、楽しい時間を一緒に過ごさせていただいた飲み仲間といった方が良いかと思います。「利やん」友達です。あのBS-TBS「吉田類の酒場放浪記」にも、2人でカウンターに座っているところが写っています。まあ、そんなこともあり、昨日は西川さんの慰労会だったわけです。であれば、いつもの「利やん」で慰労会ということになるのですが、昨日は、京都の木屋町の小料理屋「喜幸」(きいこ)さんのお世話になりました。当初は、2人だけの慰労会でしたが、現役の部・次長さんもご参加くださいました。

■「喜幸」では美味しい川魚をいただくことができます。店主の浅井喜美代さんが鴨川で自ら獲ってこられた川魚の他、琵琶湖の魚も仕入れておられます。ただ、そのような「喜幸」でもビワマスはなかなか手に入らないとのことで、メニューにはのぼってきていませんでした。しかし、西川さんのご紹介で西浅井漁協から直接入手できるようになったのです。西川さんのおかげで、ビワマスは「喜幸」の定番のメニューにしていただけるようになりました。ということで、昨日の慰労会は「喜幸」での開催となりました。

■写真は、ビワマスの炙りです。炙ることで皮の下にある旨味を上手に引き出しておられます。とても上品な旨味です。昨日は、部・次長のお二人がお手製の鮒寿司を持参されました。鮒寿司、ひさしぶりでした。美味しい料理をいただきながら、京都伏見のお酒を4銘柄ほど温燗にしていただきました。けっこうな量をいただき、何をお話したのか、所々、記憶も危うい感じです…。慰労する側が、飲みすぎてはいけないのですが。大切なことを2つ。

■ひとつは、世界農業遺産関連のことです。もう少し先のことになりますが、国連食糧農業機関(FAO)の現地審査会が行われるので、そのお手伝いを少しさせていただくことになりました。日本農業遺産の時と同様に、微力ながらお役に立てればと思っています。考えてみれば、歴代4人の農政水産部長のもとで、日本農業遺産・世界農業遺産の認定に向けての作業のお手伝いをすることになるので、ちょっと感慨深いものがあります。

■ふたつめ。これは理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の「びわぽいんと」について。世界農業遺産や環境こだわり農業関連で、生産者と消費者をつなぐ仕組みとして「びわぽいんと」が使えるよねという話にもなりました。どう展開させていくのか、またいろいろ相談をさせていただこうと思います。

【追記】■2018年1月1日にBS-TBSで放映された「吉田類の酒場放浪記~あけましておめでとう2時間スペシャル!▼幕末・維新の東海道を歩く」の大津(宿)の酒場として取り上げられたのが「利やん」でした。写真の通り、西川さんと私は隣に並んでいます。

中井あけみさんのこと

■昨日のことになります。もんぺおばさんこと中井あけみさんがお亡くなりになったことを、お嬢さんのfbへの投稿で知りました。4月20日、72歳で永眠されたそうです。膵臓癌だったそうです。3月15日には、中井 あけみさんが執筆された『もんぺおばさんの田舎料理帖』の中から、家族に「車麩の煮付け」作ってもらい、そのことをfbに投稿しました。そして、中井さんご本人からもコメントをいただいていました。この前のことじゃない…。とっても驚いています。

■滋賀県の「農と食」で活動する女性たちの中心におられただけに、多くの皆さんがショックを受けておられるのではないかと思います。以下は、昨年、ご自宅で開催された朝市に遊びに行った時の投稿です。お会いしたときに、体調を悪くされたというようなお話をされていましたが、そういうことだったのか…。

【関連投稿】

「気まぐれ朝市」とシスターフッド

『もんぺおばさんの田舎料理帖』