「阪本屋」さんを取材

■新型コロナウイルス大変なことになっています。関西の学生への感染がニュースになりました。うちの大学の学生や教職員の皆さんへの感染も大変心配です。また、昨日、志村けんさんがコロナでお亡くなりました。そのニュースに多くの皆さんが衝撃を受けました。発症から2週間で…。恐ろしいです。

■新型コロナウイルス大変なことになっています。関西の学生への感染がニュースになりました。うちの大学の学生や教職員の皆さんへの感染も大変心配です。また、昨日、志村けんさんがコロナでお亡くなりました。そのニュースに多くの皆さんが衝撃を受けました。発症から2週間で…。恐ろしいです。

■そのような日だったのですが、昨日は特定非営利活動法人「琵琶故知新」の公式サイトに掲載する記事の取材の予定が入っていました。感染に注意をしながら、大津市の長良にある老舗の鮒寿司屋である「阪本屋」を訪問し、6代目、若旦那(専務)の内田真太郎さんからお話を伺いました。「阪本屋」さんは、明治の最初に現在の長等の地に開業された老舗の鮒寿司店です。初めて、鮒寿司の製造・販売を始めたことで知られています。そのあたり、以前、内田さんからお話を伺わせていただいていたのですが、今日は初めて聞いた大変驚いたことがありました。

■長等の「阪本屋」さんは、膳所城下にあった料理屋「阪本屋」から暖簾分けをして開業されました。その膳所城下にあった本家でもある「阪本屋」(明治年代に廃業されています)は、膳所藩に出入りしてお殿様の料理も作っておられました。ということは、「阪本屋」さんの鮒寿司のルーツ?!は、膳所のお殿様が召し上がっていた鮒寿司なのか…と、驚いたわけです。

■内田さんからは、このようなお店に関わる歴史だけでなく、実にいろんなお話を伺いました。特に、鮒寿司の原料は琵琶湖固有種ニゴロブナであることから、内田さんが琵琶湖の環境のことをどのように考えておられるのか、その辺りについても丁寧にお話を伺うことができました。そのことについては「琵琶故知新」の公式サイトに掲載される記事をお読みいただければと思います。記事が掲載されるのは少し先のことになるかと思いますが、ふと思い出したら、以下の公式サイトをご覧ください。すでにいくつかの記事が掲載されていますが、いろいろ取材先からも厳しいご指導をいただきながら、試行錯誤でやっています。どうか、暖かい目で見守っていただければと思います。

■昨日は自宅用に「阪本屋」さんで、ホンモロコのナレズシ「もろこ寿司」と、「ゴリの飴炊き」を買いました。「もろこ寿司」は初めていただきました。何か得をした気分です。

低炭素社会の実現に向けて、山間地域に暮らす。

■ 20年ほど前から環境経済学者の仁連孝昭先生とおつきあいさせていただいています。文理融合の研究プロジェクトでご一緒したのがお付き合いの始まります。そのころは、日本福祉大学に勤務されていましたが、その後は滋賀県立大学に異動され、定年される頃は副学長もされていました。現在は、滋賀県の環境審議会の会長や様々な団体やNPOの役職を務めておられます。今日は、その仁連先生の滋賀のご自宅に伺いました。そして、特定非営利活動法人「琵琶故知新」として取材をさせていただきました。「琵琶故知新」のサイトにはたくさんの琵琶湖関連、環境関連の記事が載っています。それらは県内在住のライターさんたちにお願いしているのですが、今回は理事長の私も同行して取材をさせていただいたのです。

■「低炭素社会の実現に向けて、できるだけ地域の中で、地域の中のモノのつながり、人のつながりを大切にしながら暮らしていこう」。そのような思いから、仁連先生は山間地域にある古民家を改造して、地域の間伐材や廃材を燃料に暮らしておられます。大工さんに指導を受けながら、ご自身で改造されました。もちろん暖房は薪ストーブ。お風呂のお湯も薪ボイラーで沸かされています。補助に太陽熱も利用されています。薪割りは先生ご自身で。寒さを凌ぐことも、お風呂に入ることも、ご自身で薪割りをしなければできません(明日は、地域の方と共同で購入した薪割り機が届くことになっているそうです)。先生は、歳をとって都会に暮らしても、身体を動かすことがないとおっしゃいます。体力が落ちていくわけですね。しかし、ここでの暮らし、薪割りをする暮らしは、結果として体力を維持することにも繋がります。

■電気代は月に1,000円ほどだそうです。電気を使うのは、冷蔵庫と照明とパソコンぐらいでしょうか。お米は地域の農家が生産したもの。残念ながら野菜は、比較的近くにあるスーパーで購入されています。というのも畑で作ってもすぐに猿に食べられてしまうからです。先生の構想では、まず畑を覆う檻を作って、その中で野菜作りをしていく…ということになっています。その野菜があれば自宅で漬物もできます。漬物桶を置くスペースも確保されています。ご自宅裏の農地で、蕎麦を栽培される予定です。生きていくために、そして暮らしていくために必要な仕事は、ここには沢山あります。私たちは、暮らしていくために現金収入を得ることを仕事と呼んでいますが、先生の暮らしではそうではないのです。近代化する以前は、人は暮らしに必要なものを自分たちの手で生み出していました。そのことを仕事と呼んでいました。そのような意味で、仁連先生は仕事をもう一度自分たちの手に取り戻そうとされています。また、そのような生き方をされる方たちとつながっていこうとされています。

NPOの理事会

■昨日は大学での仕事を終えた後、夕方から特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会が開かれました。NPOの事務所は、NPOの事務局長をしていただいている藤澤栄一さんのご好意で、藤澤さんが経営する「近江ディアイ」の中に置かせてもらっています。場所は、滋賀県庁の西側のあたりになります。早く、独り立ちしてオフィスを持てるようになりたいと思っていますが、なかなかでしょうね。それはともかく、私たちのNPOでは、月1回、役員が集まって理事会を開催することにしています。役員は私も含めて以下の皆さんになります。

理事長 : 𦚰田 健一(龍谷大学社会学部教授)

副理事長 : 川戸良幸(琵琶湖汽船株式会社代表取締役)

副理事長 : 近藤 康久(総合地球環境学研究所准教授)

理事 : 深尾昌峰(龍谷大学政策学部教授)

理事 : 山田 英二(民宿きよみ荘オーナー)

理事 : 佐藤 拓也(YuMake合同会社代表社員)

理事 :(事務局長)藤澤 栄一(近江ディアイ株式会社代表取締役)

監事 : 秋國 寛(株式会社DIIIG代表取締役)

■もちろん、月1回の理事会に全員が集まることはできません。昨日は、深尾さんが欠席でした。大津で働いている琵琶湖汽船の川戸さん、事務局長の藤澤さん、そして私はNPOの事務所に集まりましたが、その他の皆さんはネットを通しての参加になりました。今、世の中には、新型コロナウイルスのために在宅でテレワークをする方たちが多数おられますが、そこでよく使われているのがzoomと呼ばれるビデオ会議システムです。昨晩の理事会でも、このzoomを使って神戸、奈良、京都、大津市でも遠方の堅田におられる理事の皆さんと会議を行いました。最初は戸惑いがありましたが、このzoomとDropboxがあれば、まあなんとか会議はできるんじゃないのかな…そのような気持ちになっています。ただ、喋り方が普段以上に大げさになって、声も大きくなりますね。これから、退職するまでは大学×NPOの仕事のパターンが続くことになります。大学での地域連携の仕事に加えて、NPOの活動も少しずつ盛り上げていくので、どうか皆さん応援してくださいね。

■ところで、特定非営利活動法人「琵琶故知新」ってどういうNPOなの?…という方もたくさんいらっしゃると思います。以下は、設立趣旨です

琵琶湖は、日本最大の淡水湖にして世界有数の古代湖であり、長い歴史をかけて、独自の生態系と文化を育んできました。ところが、戦後の経済発展に伴う人間活動の影響のもと、富栄養化による水質悪化が急速に進行しました。合成洗剤の使用に反対する県民運動が大きなうねりとなり、1979年には、「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」が制定されました。また、下水道も、全国の平均を上回るスピードで急速に普及してきました。それらの対策により、水質悪化の進行については、いったんは収まったかに見えました。しかし、その後、外来性生物の問題をその典型として、生態系に関わる問題が浮上するようになりました。1994年には、大渇水をきっか けとして、水草が南湖を中心に大量に繁茂するようになりました。そして、切れた水草が湖辺に漂着し腐敗臭を発するなど、新種の環境問題が相次いで認知されるようになりました。

滋賀県は、県民の環境意識が総じて高いといわれています。その一方で、この水草に関する問題については、地域住民からの苦情が自治体に寄せられるなど、その対策は行政に頼りがちでもあります。今後、人口が減少に転じると、税収減が見込まれる自治体では、公共サービスが減少に向かうことは避けられません。結果、地域の環境問題への対処においては、市民による自助・共助の取り組みが重要性を増してくることになるでしょう。そのためには、環境保全に積極的な市民が、主体的かつ持続的に環境問題の解決に取り組むことが可能になるような、環境自治の実現に向けて社会を組み替えていく必要があります。

そのような状況の中で、私たちは、のちにメンバーとなる一人が毎朝湖畔に打ち上げられた水草の清掃を続けていることを知りました。そしてそのメンバーと語りあうなかで、清掃活動を行いながら打ち上げられた水草の堆肥化や再利用を進めて、地域内で「小さな循環」を生み出せないかと考えるようになりました。また、滋賀県が刈り取った大量の水草を、民間企業の活力も活用して堆肥化し、多くの市民が市民活動の一環としてその堆肥化された水草を利用する「大きな循環」を生み出せないかと考えるようにもなりました。

2017年には、市民団体「水宝山」(水草は宝の山)を結成しました。この構想を、社会課題解決アイディアコンテスト(チャレンジ!オープンガバナンス2017)に大津市とともに応募したり、市民ワークショップを催したりする中からもヒントを得るなかで、環境活動の主催者と参加者に対する「ありがとう」の気持ちや琵琶湖の環境を守りたいという想いを、「びわぽいんと」という地域ポイントの形で循環させる仕組みを開発しました。今後は、この仕組みを地域に定着させ、琵琶湖の環境活動に関わる人たちの連帯を深めるとともに、環境問題を「他人事」ではなく「自分事」(じぶんごと)ととらえて行動する人を増やし、環境自治の基盤を支えていきたいと考えています。

今回、法人として申請するに至ったのは、任意団体として実践してきた活動を地域に定着させ、継続的に推進していくことと、琵琶湖の環境保全に関わる自治体や大学・研究機関、企業、特定非営利活動法人、その他団体との連携を深めていくために、社会的に認められた公的な組織にする必要があると考えたからです。また、「びわぽいんと」には金銭の授受が発生しますが、この仕組みは営利目的ではなく、「善意の循環」という公益を目的とするものであるため、特定非営利活動法人格を取得することが最適であると考えました。

法人化することによって、組織を発展、確立し、将来的に環境自治の実現に資するさまざまな展開をすることができるようになり、社会に広く貢献できると考えます。

皆様のご理解と幅広いご支援をお願いいたします。

■昨日の理事会では、以下の報告と競技が行われました。NPOの事務所住所変更、Dropboxの活用、会計、IP電話とTechSopeへの登録、新会員の募集、琵琶湖サポーターズネットワークーの参加と入会について、琵琶故知新公式サイトに関連する様々な事項(アクセス状況、取材・記事公開状況、広告枠の活用、4月以降のサイト運営等…)。昨日の議論を下に、監事の秋國さんには、今後の事業展開のフローを作成していただくことになりました。次回の理事会では、そのフローを骨格について、理事の皆さんと議論をして肉付けしていくことになりました。私自身、これまでNPOの経験は全くありませんが、普段の大学での会議とは違って、とても新鮮な気持ちで会議に参加しています。

琵琶故知新が運営する「びわぽいんと」の動画(長編)

琵琶湖の南湖に繁茂する水草の問題をなんとかしなければ…。

2017年に様々な職業の方達が集まり市民団体「水草は宝の山」(水宝山)が結成されました。そして、湖岸に漂着する切れた水草を水草堆肥(土壌改良剤)として循環させるために、地域コミュニティの菜園等で有効利用する「小さな循環」と、企業や多くの市民が協働する中で滋賀県が刈り取った水草を有効利用する「大きな循環」を検討していくことになりました。

そのような検討の中から、水草の問題だけでなく、琵琶湖のために活動する様々な団体をつないで相互に支え合うための仕組み「びわぽいんと」を運用することにもなり、2019年末に、特定非営利活動法人「琵琶故知新」を設立いたしました。

この動画は、私たちの思いを表現したものです。ぜひ、公式サイトもご覧ください。

■このYouTubeの動画では、特定非営利活動法人「琵琶故知新」と、「琵琶故知新」が運営する「びわぽいんと」について紹介しています。長編と短編がありますが、こちらは長編の方です。「琵琶故知新」の理事だけでなく、「琵琶故知新」の母体となった市民グループ「水草は宝の山」(水宝山)の仲間も登場しています。どうぞ、ご覧ください。

特定非営利活動法人「琵琶温故知新」の公式サイト

■理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶温故知新」の公式サイトが開設されています。コンテンツは、まだまだ不十分でこれからですが、琵琶湖に関わって活動されている皆様のご協力とご支援をいただきつつ、充実させていくように努力いたします。もしお時間がございましたら、ぜひご覧いただければと思います。どうか、よろしくお願いいたします。

■今日は、「琵琶故知新」の事務局長をお勤めいただいている藤澤栄一さんのオフィスを訪問しました。いろいろ気になる課題に関して意見交換をしたり、Dropboxの使い方や、「琵琶故知新」のメールアドレスをGmailで送受信できるようにするための設定等に関して、藤澤さんにいろいろご教示いただきました。ありがとうございました。

地域連携セミナーと「びわぽいんと」のお披露目

■今日は、大津市の「コラボしが21」で、第32回地球研地域連携セミナー(滋賀)「びわ湖の水草 市民がはじめる環境自治」が開催されました。どれだけの方が参加されるかなと思っていましたが、会場がいっぱいになりました。NPO、学生団体、地域住民、そして大学・研究機関の皆さんが参加されました。大学生からご高齢の方たちまで、みんなで盛り上がることができました。まあ、関係者もけっこう多いわけですが。私は、全体の総括という役割だったのですが、テーブルごとの多様な議論をまとめることなどできるはずもなく、今、思っていることをお話させていただきました。きちんと気持ちと想いが伝わったかな。

■何か、あらかじめ話すことを用意してきたわけでもありません。その場で、頭に浮かんできたことをお話しました。どんなことを話したのかな…と考えてもきちんと思い出せませんが、お越しいただいた皆さんの、何というか強い反応を感じました。たぶん、きちんと伝わったのではないかと思います。総合地球環境学研究所が動画を撮影しているので、そのうにこちらにもリンクをアップできるのではないかと思います。

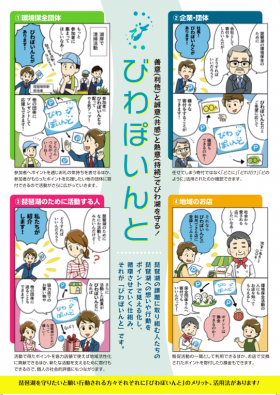

■今日の第32回地球研地域連携セミナーでは、特定非営利活動法人「琵琶故知新」が運営する「びわぽいんと」に関しても、紹介が行われました。先日、完成したばかりのチラシも配布されました。ということで、こちらでもお披露目。セミナーの後は、「滋賀SDGs×イノべーションハブ」の方から、「ぜひ、応援させてもらいたい!!」とのお言葉をいただきました。ありがたいことです。この「滋賀SDGs×イノべーションハブ」は、滋賀県と経済界が協力し、官民連携の組織として創設された団体です。いろいろご相談をさせていただこうと思います。県内企業の皆様、環境保全団体の皆さん、どうかよろしくお願いいたします。これから、県内各地、説明の行脚をさせていただきます。ご要望があれば、可能な限り、ご説明に上がります。

第32回地球研地域連携セミナー(滋賀)「びわ湖の水草 市民がはじめる環境自治」

■以下のセミナーに参加します。今回は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の立場から参加します。みなさんのお話をお聞かせいただいた上で、最後の総括のところで少し私自身もお話をさせていただきます。これまで市民グループ「水草は宝の山」(水宝山)の活動を中心に、ネットワークづくりに取り組んできましたが、今回は、総合地球環境学研究所のご支援のもとで、このようなセミナーが開催できることになりました。

■このセミナーの【事例5】では、本学農学部の玉井鉄宗(たまい・てっしゅう)先生が、「水草堆肥の農学的評価」というタイトルで報告をしてくださいます。現在、私は、玉井先生をはじめとする農学部の先生方と一緒に、この「水草堆肥」の課題に取り組む研究プロジェクト(龍谷大学 食と農の総合研究所)を始めようとしています。また、いつかそのことを報告できるかと思います。

———————————

2020年2月8日(土)13:30-16:30(開場 12:30)

[会場]コラボしが21 中会議室2(3F)(滋賀県大津市打出浜2-1)

[主催]総合地球環境学研究所

[共催]特定非営利活動法人 琵琶故知新

[後援]滋賀県、大津市、たねやグループ、NPO法人国際ボランティア学生協会(IVUSA)、滋賀SDGs×イノベーションハブ、水宝山、近江ディアイ株式会社、三井物産環境基金、その他

[概要]

びわ湖は長い時間をかけて独自の生態系と文化をはぐくんできました。その豊かな自然は、私たちの生活にたくさんの恵みをもたらしています。一方で、経済発展に伴う人間活動の影響もあり、水質をはじめ湖の環境は大きく変わりました。

近年では、南湖における水草の大量繁茂により、湖岸の景観の悪化や悪臭の発生などの問題が起こっています。自治体が水草の除去を行う一方で、急激な水草の大量繁茂の原因は完全には解明されていません。

しかしながら、このような状況の中で、市民が主体となり漂着した水草の清掃活動や堆肥化(循環利用)を進めるための仕組みづくりが始まっています。

本セミナーでは、このような地域ではじまった「小さな循環」を地域全体の「大きな循環」に広げていくことを目指して、市民・企業・行政の活動事例を報告していただくとともに、ワークショップを行います。一人ひとりが主体的かつ持続的に取り組めるような、望ましい環境自治のあり方を共に考えましょう。

[参加]

入場無料・要事前申込(定員40名※先着)

[申込方法]

お名前(フリガナ)・電話番号をご記入の上、メール・FAXのいずれかにてお申し込みください。

申込・問い合わせ先

総合地球環境学研究所 広報室

メールE-mail

Tel:075-707-2128 FAX:075-707-2106

2020年2月3日(月)までにお申し込みください。

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の登記が完了。

■昨年の年末、12月29日に「『琵琶故知新』の法人登記」を投稿しました。その際、「何も問題の指摘がなければ、ぎりぎり令和元年の設立ということになります」とお知らせしました。結果として、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の登記が、令和1年12月26日付で完了したことを確認しました。昨日は、銀行口座も作り、滋賀県庁にも登記完了の報告に行きました。「目的」のなかにある「びわぽいんと」については、現在、動画とチラシを作成中ですので、それらが完成したのちにご説明させていただきます。特定非営利活動法人「琵琶故知新」の活動の目的ですが、以下の通りです。

目的

この法人は、 琵琶湖の環境保全に関わるさまざまな主体の想いが地域ポイントやwebサイトを通じて循環する仕組みを提供、 定着させ、 それら主体間の連帯を深めるとともに、 環境問題を「自分事」ととらえて行動する人を増やし、環境自治の基盤を支えることを目的とする。この法人は、 その目的を達成するため、 次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。(1)環境の保全を図る活動

(2)情報化社会の発展を図る活動

(3)科学技術の振興を図る活動

(4)まちづくりの推進を図る活動

(5)社会教育の推進を図る活動

(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、 助言又は援助の活動この法人は、 その目的を達成するため、 次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1)琵琶湖の環境保全に関わる事業

(2)環境保全全般に関わるさまざまな情報技術の開発や応用事業

(3)地域ポイントサー ビス「びわぽいんと」の提供と運営事業

(4)琵琶湖の総合情報webサイト「琵琶故知新」の提供と運営事業

(5)その他上記に関連する一切の事業

2020年 新年のご挨拶

■昨年の1月に母が86歳で天寿を全うしたことから、新年のご挨拶もそこそこにして、今年のお正月は控えめ⁈に過ごしています。一昨年から、還暦になったことを機に、年賀状での新年のご挨拶も失礼させていただいています。もっとも、年末に東京で働く息子が帰省し、今日はこれから奈良に暮らす娘の家族や、親戚の皆さんとの新年会です。控えめなお正月ではありますが、それなりに楽しんでいます。

■昨年の1月に母が86歳で天寿を全うしたことから、新年のご挨拶もそこそこにして、今年のお正月は控えめ⁈に過ごしています。一昨年から、還暦になったことを機に、年賀状での新年のご挨拶も失礼させていただいています。もっとも、年末に東京で働く息子が帰省し、今日はこれから奈良に暮らす娘の家族や、親戚の皆さんとの新年会です。控えめなお正月ではありますが、それなりに楽しんでいます。

■日差しが暖かいので、庭に出て春の準備をしている庭の草木をボーッと眺めています。小さな小さな庭ですが、なんとなく心が安らぎます。大学の仕事だけでなく、学外でもNPO法人「琵琶故知新」の運営、高島の「全国棚田サミット」の支援、大津市大石・田上地域の活性化…といろいろありますが、ボチボチとやっていくことにします。ご理解ください。体調のこともありますが、マイペースでやっていくことにします。どうか、よろしくお願いいたします。

■大学の仕事ですが、定年退職まであと7年となり、いろいろ考えるところがあります。龍谷大学が頑張って取り組んできた地域連携を、次の時代の教学運営の大切な軸にできればと思っています。しかし、私には限られた時間しかありません。できること/できないこと。やるべきこと/やるべきでないこと。そのあたりをきちんと峻別して、若い世代の同僚の皆さんを応援することを基本的なスタンスとして働いていければと思っています。

「琵琶故知新」の法人登記

■設立の準備を進めてきた特定非営利法人「琵琶故知新」、先日、事務局の藤澤栄一さんのところに、滋賀県庁から認証書が届きました。そこで、藤澤さんと一緒に、26日の午前中、大津市にある法務局で法人登記をすませました。何も問題の指摘がなければ、ぎりぎり令和元年の設立ということになります。そのことは、正月明けにもわかるようです。この日、藤澤さんから、NPOの名刺を渡されました。いよいよですね。年末のドタバタでまたまたメニエール病のめまいがしているのですが、無理のない範囲で頑張ります。みなさん、私たちの「びわぽいんと」の活動にご賛同ください。また、応援してください。よろしくお願いします。

■「びわぽいんと」は、市民団体「水草は宝の山」(水宝山)のメンバーで琵琶湖汽船社長である川戸良幸さんが報告されたアイデアから生まれました(川戸さんは、「琵琶故知新」の副理事に就任されます)。この「水宝山」から、今回の「びわぽいんと」のような新しいアイデアが、また出てくれば良いなあと思っています。