宇良と照強の取り組み

【“業師対決” 土俵際で逆転!】#宇良 - #照強#大相撲 #秋場所 二日目

十両・幕内の全取組 結果と動画は👇https://t.co/M1m0YaABCb#NHK大相撲 #sumo #nhksumo pic.twitter.com/nUqElh7Akz

— nhksumo (@NhkSumo) September 13, 2021

■大相撲では、宇良関を応援しています。一番の理由は、宇良関は、私の母校である関西学院大学の同窓生だからです。この投稿の一番最後にあるツイートには、関西学院大学から贈られた化粧廻しを締めた宇良関が写っています。関学ブルーの化粧回しには、校章である新月があります。まあ、関学つながりということもあり、一度、宇良関が所属される木瀬部屋の祝賀パーティーにも参加したことがあります。よく知られていることですが、宇良関はずいぶん辛い思いをされました。「幕内経験後に怪我の長期休場により西序二段106枚目まで降格したが、その後再入幕を果たすという史上最低地位からの幕内復帰記録」(wikipedia)をお持ちです。苦労人です。

■2015年の初土俵の時と比べると身体もずいぶん大きくなりましたが、それでも大相撲の世界では小兵ということになります。宇良関は大学時代から小兵ながら様々な技を繰り出す業師として知られてきました。しかし、そのような相撲のスタイルは、体重の重い大型力士が大半を占める大相撲の世界では、身体に相当負担をかけることになっていたのではないでしょうか。実際に宇良関は2回も膝を痛め、手術もしています。しかし、回復の過程で、宇良関は身体の強化に努められたようです。体重も増えましたし、身体の柔らかさを活かした変則的な相撲から、正攻法の押し相撲でも勝ち星を上げるようになってきました。私個人は、とにかく怪我をしないように気をつけながら相撲をとって少しずつ番付を上げていって欲しいと思っています。

■最近の成績ですが、昨年の11月場所に十両に復活し、今年の5月場所では十両優勝をしました。次の七月場所では西前頭13枚目に復帰し10勝5敗の成績を残しました。立派な成績です。しかし、幕内に復帰してから、対戦相手も大きくなり実力も持った力士が増えてきます。いろいろ苦労もされているように見えます。今場所は、東前頭6枚目に番付を上げました。昨日は、宇良関よりも小兵の照強関との対戦でした。宇良関は、張り手を何回もくらって鼻血も出しました。個人的な意見ですが、「不自然な張り手って、嫌だな〜」と思っています。今回の照強関の張り手、見ていて全く気持ちの良いものではありませんでした。反則ではないものの、一連の取り組みの流れの中で出てくる張り手とは違っているように思います。ただ、インタビューや相撲の内容から垣間見える宇良関の性格からして、こういう張り手をされたからといって、自分からはこういうことは絶対にされないと思いますね。2敗になりましたが、今場所もまだまだこれからです。頑張ってください。

<二日目の様子>

幕内土俵入り。

左から玉鷲、大栄翔、宇良。#sumo #相撲 #九月場所 #秋場所 pic.twitter.com/cthWH1VkPM— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) September 13, 2021

春の祭典

■週末、Twitterの広告に釣られてApple Musicをクリックしてしまいました。料金を払ってはいるのですが、これまであまりきちんと利用できていなかったのです。加えて、【本日発売・配信開始です!】という文句に惹かれてしまいました。聴いたのは、パーヴォ・ヤルヴィ指揮、NHK交響楽団の最新録音『ストラヴィンスキー:春の祭典』です。これをBluetoothで20数年前の古い古いステレオに飛ばして聴きました。もちろん、20数年前のステレオにBluetoothの機能はついていません。当時は、そんなものは存在していませんでした。電化製品の量販店でBluetoothのレシーバーを買って、ステレオに取り付けたのです。

■しかし、「もっとApple Musicを使わないといかんな〜…」と思ってしまっている時点で、もうApple社の思う壺なのかもしれません。Apple社だけではなく、私のライフスタイルはGAFA(Google,Amazon,facebook,Apple)に完全に従属してしまっています。加えて、日々実感することはないのですが、お金を払ってサービスを購入し、様々な情報を「無料」で提供しているわけです。今日も、Amazonで注文リスト増やしたし、Googleドライブを仕事で使ったし、facebookはヘビーユーザーですし、この投稿をしているのもMacですし…。

■これまでApple Musicをあまり利用していないこともありわかっていなかったのですが、「春の祭典」が終わったら、自動的に「あなたのお好みかも」というのを配信してきました。これって、BGMみたいな感じなのかな。次はカラヤン指揮、ベルリンフィルハーモニー交響楽団のベートーベンの交響曲7番でした。

「個人モデル」と「社会モデル」/ 星加良司さん(東京大准教授)への時事通信社によるインタビュー

■今朝、時事通信社による、星加良司さん(東京大准教授)へのパラリンピックに潜む「危うさ」全盲の社会学者に聞くというインタビュー記事を読みました。星加さんは、この記事の中で次のよう述べておられます。

放送時間がある程度確保され、一つのスポーツイベントとして、アスリートのパフォーマンスに焦点を当てた正当な報道がされた印象を持っています。ただ、パラリンピックというのは「障害の社会モデル」という考え方を社会に普及させるという観点からは、「危ういコンテンツ」だと私は言い続けてきました。

■では「障害の社会モデル」とはなんでしょうか。「個人モデル」との対比で以下のように説明されています。

障害学の基本テーゼとして、「個人モデル」と「社会モデル」という二つの考え方があります。個人モデルというのは従来の常識的な捉え方のことで、障害者が経験する困難が個人の心身の機能制約から生まれてくると考えます。そこから生じた問題を、個人の努力を中心に、周りのサポートで克服していくという理解の仕方です。私が専門とする障害学はこうした従来の見方を個人モデルとして批判し、社会モデルを提起しました。社会モデルとは、そもそも障害者に困難が生じる原因は心身の制約によるのではなく、社会がマジョリティーの利便性を優先する形で偏って構成された結果、しわ寄せを受けているのがマイノリティー=障害者であるという考え方です。問題の本質を見極めるために、個人の身体に焦点を当てるのではなく、今の社会がどういう組み立てになっているのか、誰にとって生きやすい社会なのかに目を向けるわけです。

■この「社会モデル」のような考え方は、これまでも何人かの方達が主張されてきたことかと思いますが、星加さんからすれば、そのような「社会モデル」と対比される個人モデルの考え方は、「仮に福祉の充実に寄与しても、障害者と非障害者の非対称な関係を維持、固定して再生産してしまうという問題を抱えていますから、やはり転換すべき考え方」ということになります。では、オリンピックとパラリンピックを別々に開催すべきではないと考えておられるのかといえば、そうではありません。「大会そのものの在り方の問題と、それに対する社会の側のまなざしの問題を分けて考える必要がある」というのが星加さんの主張です。パラリンピックのアスリートにとって大会の開催はメリットがあることを認めた上で、社会の側がパラリンピックに余計な意味を付加することをやめたほうが良いと主張されます。これだけ競技性が高まっているのだから、「普遍的な障害理解や共生というテーマとつなげることには無理」があり、それとは別に、「障害を生み出している現状の社会の問題を見詰め、共生というテーマにそれ自体としてきちんと向き合う」ことが必要だと主張されます。

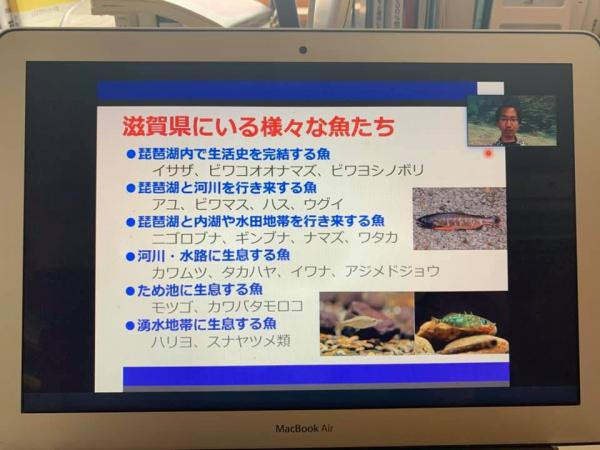

産卵のために遡上するコアユ

■先日、facebookで以下のような素晴らしい動画を拝見しました。これは、滋賀県彦根市を流れる河川の中の様子です。コアユが産卵のために遡上しています。おそらくこの河川に沿った道を歩いていても、私程度の観察眼ではよくわからないと思いますが、こうやって水中の様子を拝見すると、河川の生き物の豊さを強く感じます。この動画は、琵琶湖博物館の学芸員をされている金尾さんの投稿です。それをシェアさせていただきました。動画の後半になると、コアユを捕食するハスやニゴイも、画面の右からぬっと出てきます。とっても迫力あります。口が「へ」の字になっているのがハス。ちょっとキツネのような顔がニゴイです。

秋ですね。

■今週の月曜日、朝から滋賀県立琵琶湖博物館で仕事をしてきました。私自身もこの博物館で働いていたわけですが、現役の学芸員の皆さんの中には、私の子どもの世代に近い方達がおられます。私が勤務していたのは開館した直後の1998年3月末まで。それから四半世紀近く経過したので、まあ当然なんですが。帰りは、少し車を停めて、琵琶湖大橋と比良山系を撮ってみました。気象のことはわかりませんが、山の向こうの空には夏の雲が、琵琶湖の上の空には秋の雲が。季節が移り変わっていきます。

■我が家の庭の法面に、シュウメイギクが咲き始めています。気温がグッと下がってきたせいでしょうね。秋やな〜。もうじき、ヒガンバナの芽が伸びてくるでしょう。そして、このシュウメイギクの背後にあるハギも、花を咲かせます。シュウメイギクは、菊と名前に入っていますが、これはアネモネの仲間なんだそうです。と思っていると、ヒガンバナが芽を出しました。毎年、庭の法面の4〜5箇所でたくさんの花を咲かせてくれます。花が咲くまでは、もう少し時間がかかりますが、毎日、次々に芽を伸ばしてくるのを楽しみます。

新大宮川で、アユが産卵できるように河床を耕耘しました。

(アユが産卵していないかどうか確認をして、耕耘作業を行いました。)

(記念写真)

■河川愛護活動をされている「新大宮川を美しくする会」の山本 克也さんにお誘い頂き、比叡山の麓を流れる新大宮川(大津市)に行ってきました。これまでこの新大宮川の活動には一度だけ参加したことがあります。その時は、土砂で埋まった魚道を掘り出し、水が流れるようにすることができました。ところが、その後は授業や仕事のためになかなか参加できていませんでした。今回ひさしぶりに参加することになりました。

■現地では、山本さんと、滋賀県立大学で河川工学を専攻されている学生さん、釣り愛好団体の男性、琵琶湖環境科学研究センターの佐藤 祐一さんと水野敏明さんが集まっておられました。加えて私も含めたこの6名で、アユが産卵しやすいように河床をシャベルやレイキで耕耘しました。また、魚道の下に溜まった礫を取り除く作業を行いました。

■「森-川-湖の水系のつながりを考えた魚介類のにぎわい再生」をテーマに研究されている水野さんには、いろいろ教えていただきました。アユが産卵するさい、どのような河床が好きなのか、アユの「好み」がわかってきました。おかげさまで、歩いただけでアユ好みの河床かどうか足裏の感覚でわかるようになりました。オンラインの作業が続いていたので、野外でとても楽しく作業をすることができました。今回は、作業をしながら、いろいろ勉強することができました。以下は、素人理解なので、ちょっと間違いがあるかもしれません。

・アユが産卵したい場所は、コケや水アカが小石や礫についていない場所(忌避する…匂いなのかな)。流れがあって酸素が供給される場所。水が溜まって澱んでいるような場所はだめ。1cmほどの小さな石の間に砂(といってもザラザラした砂)があること。

・比叡山延暦寺が森林をきちんと管理され下草が生えているから、土砂が一気に流出せず、アユが産卵しやすい河床になっていること。

・とはいえ、この夏の豪雨で、新大宮川にも土砂や礫が流れ込んで河床が浅くなっていること。河川の中に樹が生えてそこに土砂や礫が溜まっていること。越水が心配。

・また、琵琶湖からの湖水の流れも河口部では大きな影響を持っており、河川の流れと琵琶湖の流れがぶつかりあっていること。治水工事では、あまりこの辺りを考えてきていないこと。

・人が河床を耕耘すると、コケや水赤が流れて河床が明るくなり、アユが集まってくる。あとは水温が23℃を下回るようになると産卵を始めること。アユに対しての取り組みの成果が短時間でわかる。見えやすい。理解しやすい。楽しい。

・人が耕耘することでアユが産卵しやすい環境が生まれるのならば、これっていわゆる「半栽培」(semi-domestication)みたいなものかな…。他の地域では、鮭が散乱しやすいように河床を耕耘することがある。県内でも、家棟川ではビワマスの産卵のために河床を耕しているな…。

■いろいろ勉強できて楽しかった!! これから、こういう活動が県内のあちこちで生まれてくると良いなと思います。これまでであれば、見えない制度的な壁に阻まれ、お互いにコミュニケーションすることがなかった方達が具体的な河川という「場所」に集い、一緒に汗をかきながら意見交換をすることで、これまでとは異なる見方、考え方をするようになる。そこから、予想もしない新しい協働が生まれてくる。私は、そのあたりのことに強い関心があります。滋賀県って、すごいな〜と思います。

【追記】「比叡森林継承プロジェクト」について

(大きな柳が生えています。ここに土砂が堆積しています。こうなると人力では除去できません。魚道は4段あるはずなのですが、確認できるのは2段のみです。土砂が堆積して河床が浅くなっているのです。想定外の集中豪雨等があったときに越水しないか心配です。)

(河口に近い場所です。正しい説明かどうかわかりませんが、琵琶湖からの水の圧力と、上流からの川の圧力が、ここでぶつかってできあがった洲。住宅地の中にある短い河川(人工的な放水路)ですが、いろいろ勉強することがあります。)

(河口近くから、ゴミを拾いながら、以前掘り起こした魚道まで戻ってきました。拾ったゴミの中には、蛍光灯がありました。これは特にあかんやろ…という不法投棄。山本さんたちが活動をされる中で、この新大宮川のゴミは相当量減ってきました。素晴らしいです。それでも、まだ捨てられる方がいらっしゃるのですね。残念です。以前、掘り起こした魚動、それは「俺の魚道」になっています。自分とのつながりのある「魚道」になっています。だから、この魚道の状況が心配になります。こういう関わることで「自分化」していくことって、大切ですよね。最後は、魚動の下に溜まった礫を取り除き、アユが遡上しやすくしました。)

一息

■滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の先生方に講義をお願いしてきた「びわ湖・滋賀学」、昨日、3日間のオンライン講義(1日3コマ×3日間)が終了しました。残りは、来週の月曜日に、琵琶湖博物館の5つの展示室(A、B、C、そして水族、企画展示)で、展示を使った講義を動画に撮影し、manbaというクラウド型教育支援サービスを通して学生の皆さんに配信する予定です。これまで、何度か投稿の中で書いて来ましたが、本当は…というか、コロナ感染がなければ、オンライン講義の後には展示室で対面式の講義を行う予定だったのですが…、非常に残念です。

■この「びわ湖・滋賀学」を履修しているのは龍谷大学社会学部、そして他大学の社会科学系学部の学生の皆さんです。普段、あまり聞くことのない自然科学的な内容の講義がけっこうあり、少し戸惑うこともあったかも知れませんが、通学時に電車の車窓から見える琵琶湖の奥深い世界を、その存在の重さを実感してくれたのではないかと思います。コロナ禍が収束したら、ぜひ実際に琵琶湖博物館に足を運んでほしいと思います。また、滋賀県内、琵琶湖や琵琶湖の周囲をフィールドワークしてほしいと思います。

■この授業を琵琶湖博物館の学芸員の先生方にお願いすることになったのは、前・琵琶湖博物館館長の篠原徹さんと少しお話をさせていただいたことがきっかけでした。また、私としても、この授業の狙いからすれば、琵琶湖博物館の先生方に講義をお願いすることが一番良いのではと考えていました。そういうことで、この授業が実現するように、コーディネーターとして努力してきました。ただ、琵琶湖博物館の学芸員の先生方は、地方公務員であることから、通常の非常勤講師とは別の方法でお願いしなければなりませんでした。この辺り、社会学部の事務職員の皆さんには、大変ご苦労いただきました。ありがとうございました。

■「びわ湖・滋賀学」は、現在のところ社会学部の科目になっています。他学部の方達が履修するためには、少しコンソーシアムの制度を使って履修しなければなりません。これはあくまで個人的な意見ですが、いつか瀬田キャンパスの他の学部の学生の皆さんも自由に履修できる科目になればと思いますし、コンソーシアムを通して他大学の皆さんも履修しやすい科目になればと思っています。

■ 3 日間のオンライン授業で、コーディネーターの私は、全体の進行を務めるだけで、自分自身は講義をしていません。自分自身もたくさんの講義からいろいろ勉強することができました。ただ、自宅の書斎でずっと座っているだけなんですが…それでも、何か疲れています。気疲れかな。少し休憩します。

指標で見る びわ湖と暮らしの過去・現在「びわ湖なう2021」

■びわ湖なう~指標で見るびわ湖と暮らしの過去・現在~2021年8月31日

■サイトからの引用です。

琵琶湖は単に水をたたえる「水瓶」としてそこにあるのではなく、数多くの生き物が生息し、また私たちも日々その恩恵を受けて生活をしています。琵琶湖の水、生き物、私たちの暮らしは密接につながり、影響し合いながら存在しており、どれか一つの側面だけをもって琵琶湖の状態を評価することはできません。しかしこれまで、琵琶湖の水質はどうか、魚はどうか、森林はどうかといったように、個別に評価されることが普通で、全体を見て一体どこに根本的な問題があるのか、どこから手を付ければよいのかなどを話し合う機会やそのための資料はほとんどありませんでした。

本レポート「びわ湖なう~指標で見るびわ湖と暮らしの過去・現在~(State of the Lake Biwa and Our Life)」は、このうちアウトカム指標に着目し、「いま、琵琶湖とそれを取り巻く私たちの暮らしがどのような状態にあるのか?これまでどのような経緯をたどってきたのか?」を端的に理解するための資料として、可能な限り直近のデータを取り入れ作成しています。

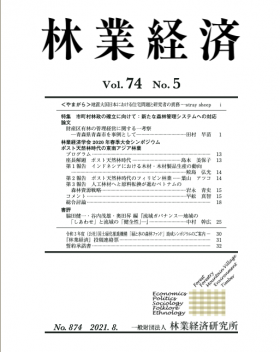

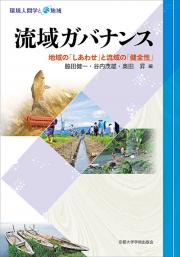

『流域ガバナンス-地域の「しあわせ」と流域の「健全性」-』の書評

■昨年末に、参加していた総合地球環境学研究所のプロジェクトの成果が、『流域ガバナンス-地域の「しあわせ」と流域の「健全性」-』(京都大学学術出版会)として出版されました。最近、この書籍の書評が出ました。『林業経済』(vol.74-No.5号)で、岐阜県職員の中村幹広さんに書評いただきました。

■昨年末に、参加していた総合地球環境学研究所のプロジェクトの成果が、『流域ガバナンス-地域の「しあわせ」と流域の「健全性」-』(京都大学学術出版会)として出版されました。最近、この書籍の書評が出ました。『林業経済』(vol.74-No.5号)で、岐阜県職員の中村幹広さんに書評いただきました。

■『林業経済』は、林学や林業の専門家のための専門的な学術雑誌です。どうしてそのような学術雑誌が、なぜ私たちの流域ガバナンスに関する書籍を書評してくださったのか、そのあたりの事情については、私たちはよくわかっていません。本当に、なぜなんだろう…。この学術雑誌を出している林業経済研究所の所長である土屋俊幸さんにもお尋ねしてみましたが、よくわかりませんでした。土屋さんが所長に就任されたのは今年の4月からで、この書籍が選ばれた事情についてはよくわからないとのことでした(土屋さんとは、長年に渡り親しくさせていただいています)。あえて理由をお尋ねすること自体、イレギュラーな(あるいは失礼…)ことなのかもしれませんが、素朴に知りたいなと思ったのです。その理由はわかりませんが、わざわざ書評すべき書籍として選んでくださった編集委員会の皆様には、心より感謝申しあげます。

■もちろんのことですが、書評してくださった中村さんにも心より感謝申し上げます。すでに中村さんには、ご執筆いただいた書評の原稿を読ませていただきました。非常に丁寧にお読みいただいたことがわかりました。私たちの研究の特徴や強みについてだけでなく、弱点についても丁寧にご指摘いただいています。いろんなタイプの書評がありますが、中村さんの書評は、編者である私にとって大変ありがたいものでした。中村さんが、特定の狭い個別・学術的な土俵からではなく、様々な要因の錯綜する現場で活躍し思考されている実務家の立場から適切な書評をお書きいただいたことに心よりお礼を申し上げます。

■もちろんのことですが、書評してくださった中村さんにも心より感謝申し上げます。すでに中村さんには、ご執筆いただいた書評の原稿を読ませていただきました。非常に丁寧にお読みいただいたことがわかりました。私たちの研究の特徴や強みについてだけでなく、弱点についても丁寧にご指摘いただいています。いろんなタイプの書評がありますが、中村さんの書評は、編者である私にとって大変ありがたいものでした。中村さんが、特定の狭い個別・学術的な土俵からではなく、様々な要因の錯綜する現場で活躍し思考されている実務家の立場から適切な書評をお書きいただいたことに心よりお礼を申し上げます。

■『林業経済』を出版している林業経済研究所の所長である土屋さんからは、編集後記にこんなことを書きましたよと、写真を送っていただきました。その一部を紹介いたします。

大津の友人は、社会学、特に環境社会学を専門とする研究者であり地域活動の実践者なのだが、私は彼のこの感想を聞いて大変誇らしかった。常識的に言えば、「林業」「経済」を関する専門学術雑誌が、森林よりも広い空間概念である「流域」を対象にし、自然科学系の議論も多く含み、超学際的研究を標榜するこの本を書評の対象として選ぶことはほとんど考えなれないだろうし、細分化された研究領域内の固有のルールに基づいて書かれる学術書とは異なり、おそらく真面目な若手の研究者たちには手も足も出ないような、非常に難しい書評を、現場の行政を担当する方に依頼する編集委員会も太っ腹であるし、それに応えて堂々と、現場の視点と客観的な視点を併わせ持った論稿をものにする評者もすごいのではなかろうか。

■私たちの『流域ガバナンス』、学術書であることからけっこうな価格になっています。なかなか購入して読もうという気になれないかもしれませんが、大学の図書館や公立図書館で手にとっていただければ幸いです。ちなみに、龍谷大学の瀬田キャンパス図書館本館2階の開架に配架されています。滋賀県立図書館にもあります。滋賀資料コーナーと水資料コーナーに配架されています。どうぞ、よろしくお願いいたします。

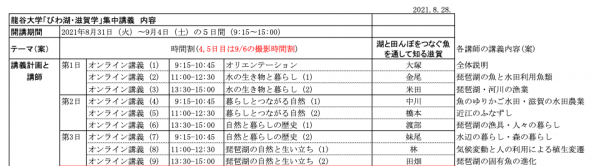

2021「びわ湖・滋賀学」

■今日から「びわ湖・滋賀学」の集中講義です。これは、社会学部の授業(サマーセッション ・集中講義)ですが、コンソーシアムの授業でもあるので、他学部や他大学の学生の皆さんも履修しています。講義をされるのは、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の先生方です。つまり、大学と博物館のコラボレーションによる授業になります。私は、コーディネーター、お世話役です。コーディネーターは授業の場にいますが(オンラインで)、講義を行わず進行役みたいなものですかね。だから、大切な仕事ではありますが、業務としてはカウントされません。でも、やりがいを感じてコーディネーターの仕事に取り組んでいます。

■全部で5日間にわたる集中講義ですが、1〜3日目まではzoomを使ったオンライン講義なります。予定では、4・5日目は博物館の展示室で対面授業を行う予定でしたが、コロナ感染のため、動画撮影になります。9月6日に、博物館の展示室で学芸員の先生方に講義をしていただき、私がそれを動画に録画します。その録画をGoogleドライブからクラウド型教育支援サービスを通して、動画として配信します。展示室で授業を行う…というのが、今年度のこの授業の「売り」だったのですが、とっても残念です。でも、仕方がありません。

■今日の午前中、1限(9:15〜10:45)は大塚泰介さんの「オリエンテーション」、そして2限(11:00〜12:30)は金尾滋史さんの「水と生き物と暮らし(1)」、昼休みを挟んで3限(13:00〜15:00)は米田一紀さんの「水と生き物と暮らし(2)」でした。けっこうたくさんの学生の皆さんが質問をされました。徐々に盛り上がってきました。おそらく履修学生の多くの皆さんは、龍谷大学の社会学部や本学や他大学の社会科学系の学部に所属されていると思いますが、学芸員の先生方には、自然科学的な内容についても説明をしていただいています。将来は、瀬田キャンパスの先端理工学部や農学部の学生の皆さんも履修できるようになればと思っています。オンライン講義のスケジュールは以下の通りです。