書評をもとにディスカッション

■火曜日の4限は3回生後期の「社会学演習IB」です。3回生ゼミの夏期休暇中の宿題は、「卒論につながる」、あるいは「卒論で取り組むテーマを深めることのできる書籍」を2冊を熟読し、それらの書評を書くことでした。それらの書評は、すでにクラウド型教育支援サービス「manaba」にアップしてもらっています。火曜日は、そのmanabaの書評をもとにグループワークをしてもらいました。お互いに、夏期休暇中に格闘した?!書籍の紹介を行い、その紹介をもとにディスカッション行ってもらいました。みんなスマホを覗いていますが、manabaにアップした書評を読んでいるところです。帰宅後は、manabaにアップされたそれぞれの書評に短いコメントを書いてもらうことにしています。

■こうやって少人数になると、自由闊達にディスカッションできるのですが、全員一同でとなると、なかなか自分からは発言ができません。今日は3人単位でディスカッションしてもらっていますが、5人までだと大丈夫かな。後期から、教室には、空気を強制的に排出するサーキュレーターと二酸化炭素の濃度を測定する機械が置かれていました。寒くなる前に、コロナも一定程度収束してくれると良いのですが。

今の日本へ・・・真鍋氏「もっと好奇心で進める研究を」

■ノーベル物理学賞真鍋さんは、「アメリカでは、他人の気持ちを気にする必要がありません。私も他人の気持ちを傷つけたくはありませんが、私は他の人のことを気にすることが得意ではない。アメリカでの暮らしは素晴らしいと思っています。おそらく、私のような研究者にとっては。好きな研究を何でもできるからです」と述べています。

■また、真鍋さんは、「好奇心」が大切だということを何度も言っておられます。いかにも自然科学者らしいなあ…と思います。自分自身が、とにかく知りたい、とにかく明らかにしたいというような、止むに止まれぬ純粋な「好奇心」から始まる研究は、日本ではなかなか認められない…ということを指摘されているように思います。もしそうならば、「そんな研究をしていてはダメだ」とか言われて、知らないうちに指導的な立場の研究者や、そのような研究者を含む周りの研究者達に認められることを目的とするような研究をしてしまっている(日本社会でよく言われる同調圧力の中で)…ということなのかもしれません。だから流行りの研究に流されてしまうし、学会内のつまらぬ「政治」が気になるわけです。また、金太郎飴のような似たり寄ったりの研究ばかりになってしまう。独創的な研究ができなくなる。そういうことなのでしょうかね、たぶん。真鍋さんは、自然科学分野の方ですが、これは自然科学分野以外でも、全てではないにしても、当てはまることのような気がします。口を濁してしまいますが。

■もっとも、真鍋さんのばあいは、様々な記事を読んで感じることは、世界的な独創的な研究をめざそうなんて野心を持っておられたわけではなく、「好奇心」でとことん研究をしたてきたことが、結果として独創的になっているということなのかなと思います。だから、ノーベル賞も「好奇心」の後から勝手についてきたのかもしれません。そこが素敵だなと思います。

220,000アクセス感謝!!

◼︎アクセスカウンターが、「220,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「210,000」を超えたのは2021年7月4日でした。「190,000」から「200,000」までは「134日」、「200,000」から「210,000」までは「154日」かかりました。今回、「210,000」から「220,000」までは「97日」でした。どうしたわけか、最近は平均して毎日100人前後の方達にご覧いただいています。そのようなわけで短期間でアクセスカウンターが10,000増えました。どのような方達がご覧くださっているのか、私にはわかりません。毎日、1人の大学教員の日常を日記のようにアップしているだけなのですが…。でも、ご覧いただき嬉しいです。アクセスしてくださった皆様には、心より感謝いたします。

「第28回夕照コンサート」をオンライン配信いたします!

こんにちは!

2021年10月16日(土)に龍谷大学吹奏楽部YouTubeチャンネルにて、

「第28回夕照コンサート」をオンライン配信いたします!

時刻は15:00~16:30を予定しており14:45より配信開始です!

クラシック曲からポップス曲まで幅広く演奏いたしますので、画面の前で一緒に楽しみましょう! pic.twitter.com/4nIbsoSDPc— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) October 2, 2021

■龍谷大学吹奏楽部、コロナ感染拡大の中で十分な練習をすることもできませんでしたが、今年は、龍谷大学が主催する「夕照コンサート」で演奏いたします。前回の第27回夕照コンサートは、2019年に開催されました。そうなんです、昨年はコロナのために中止になったのです。前回の2019年は、来場者約2,100名、演奏者約700名、運営スタッフ約200名、合計約3,000名の方達が参加して開催されました。また、その年は、瀬田学舎開学30周年ということで、そのことを記念して龍谷大学の同窓生でもある つじあやのさん にもご出演いただきました。盛り上がりました。

■2019年は、私が吹奏楽部の部長になって初めて年でした。私が龍谷大学に勤務したのは2004年です。定期演奏会やサマーコンサートは楽しませていただいてきましたが、「夕照コンサート」は初めての経験でした。部長に就任したということもあり、仕事として初めて行ったわけですが、定期演奏会やコンサートとはまた違った感動がありました。前回の一昨年の夕照コンサートでは、玉川中学、瀬田中学、瀬田北中学、東大津高校、玉川高校、近江兄弟社高校、草津東高校、石山高校、龍谷大学附属平安高校の吹奏楽部の皆さんが演奏されました。すごいですよね。今回は、コロナ感染の中、石山高校、玉川高校、草津東高校の吹奏楽部の皆さんにオンラインにより演奏をしていただきます。ありがとうございます。来年の第29回では、またたくさんの中高の吹奏楽部の皆さんにライブで演奏をしていただけたらと思います。

水辺の小さな自然再生

シュウメイギク、ハギ、ツワブキ

お寺の掲示板の法語

咲いた花を喜ぶ者は多いが

咲かせた根を労う者は少ない

■facebookに「<寺院>掲示板の法語<仏教>」というグルーブがあり、いろいろ「はっ!」と思うことも多く、参加しています。最近、お寺の掲示板の法語、いろいろ話題になっています。今回の法語を読んで、やはり「はっ!」としました。ここに書かれていること、とても大切なことですね。

■ちょっと、この法語の趣旨とは違うかもしれませんが、こんなことを考えました。多くの人びとが関わる仕事であればあるほど、目立つ花のある仕事だけでなく、その花を咲かせることになった根の仕事に取り組まれた方を労う必要がある…ということです。それから、根付いて花を咲かせることができるように、硬い土を耕す仕事をしてきた人も労う必要もあります。そういう何も手がかりのないところで、硬い土を耕さなくてはという機運を生み出したり、自分にはできないけれどここに誰かが種を撒いてくれたら…といったように何らかの条件整備に努めたりする仕事ですね。

■でも、そういう人たちは、多くの場合は、労ってもらおうと思って(見返りを期待して)やっているわけではありません。止むに止まれず、気がついたらその仕事をやっていた…という場合も多いんじゃないのかなと思います。とはいえ、地味にではありますが、きちんと大切な仕事をしっかり頑張ってやっておられる方たちを、きちんと労うことがなければ、その方たちは、どこかで、何か頑張ってやってきたことをかすめ取られたような、少し嫌な気持ちになるのかもしれません、たぶん。普通はそうだと思います。立派な方たちは、見返りは期待していないわけですし、心の中で静かに「良かった」と思えるのでしょうが。

ドライブレコーダーの設置

■昨日は、我が家の自家用車が車検を受ける日でした。その車検に合わせてドライブレコーダーの取り付けも、ディーラーさんに行ってもらいました。「えっ、今頃…」と思われるかも知れませんが、そうなんです、やっとです。歳をとって事故のこととか、煽り運転とか、まあいろいろ心配して取り付けることにしました。現在63歳ですが、いつ頃まで運転を続けるのでしょうね。今の車の次の車が、最後の車になるように気がします。いつ頃免許を返納したらよいのでしょうね。駅まで歩いて10分以内と比較的に便利なところに住んでいるし、自宅から1kmほどのところにスーパーマーケットが2軒あるので、身体が元気なうちはなんとかなるとは思いますが…。

■問題は坂が多いということです。今はなんともなくとも、年齢ととともにその坂が大きな「壁」になっていきます。もう亡くなりましたが、両親の介護や看病をしながらそのことを実感しました。両親は大阪郊外の坂だらけの新興住宅地に暮らしていました。そのため、人生の最期で父は、自宅の門からドアまでの階段でさえ苦労していました。「こんな階段の1段を上がるのさえ苦労するようになってしまって…」と嘆いているのを今でも思い出します。

■高度経済成長期には、都市に人口が集中して、市街地は郊外に向かって膨張して行きました。あたかも、近郊の農村地域が市街地に飲み込まれルカのようでした。農村の里山だった場所は新しい新興住宅地として開発されることになりました。そういった新興住宅地は、「○○台」、「○○ヶ丘」、「○○平」、「○○ヶ原」という地名で呼ばれることが多いように思います。これらは、いずれも、元々は丘陵地の地形を示す地名です。里山だった丘陵地で住宅地を造成し、こういった地名をつけてきたのです。亡くなった父は、「こんな坂を還暦すぎた頃は、街で飲んで帰ってきても、平気で歩いていけたんだけどなあ」と言っていました。そのような住宅地に暮らし始めた時は、いつか苦労することになるなどとは想像もしていなかったのです。難しいですね、自分が年老いた時のことを想像するのは。

■ということで、回り道をしましたが、問題は、いつまで運転するのかということでした。いつ免許を変えするのかということでした。今のとろ、75歳、つまり後期高齢者になる頃かなと想像していますが、その年齢になった時の自分はどう判断するでしょうね。これは難しい問題です。もっとも、車の方もどんどん進歩していて、AIに運転を任せるような時代が目の前に迫っています。特定条件下における完全自動運転や、特定条件下においてシステムが全ての運転タスクを実施することなどすぐに実現しそうです。とはいえ、私としては、車の進歩よりも、車に依存しなくても暮らしていける仕組みが地域社会の中に生まれてくることの方が重要かなと思っています。では、それはどのような仕組みなのでしょうか。

卒論指導、卒寿の祝い、民間企業とNPOの協議

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■月曜日の午前中、自宅で、zoomで2人の学生の卒論指導を行いました。夏期休暇中から、いろいろzoomで面談を積み重ねながら研究を進捗させている人もいますが、そうでない人もいます。こちらのお2人は、後者のそうでない人…になります。とはいえ、不真面目というわけではありません。いろいろ、自分なりには努力をされてきたのですが、次の一歩を踏み出せずにいます。もちろん、緊急事態宣言で大学の危機管理レベルが「2」から「3」になり、学外に調査に出かけていくことができなくなったことも大きいかなと思います。本当は夏期休暇中に調査をして欲しかったのですが、仕方がありません。再び危機管理レベルが10月から「2」に戻ります。時間はもうないわけですが、頑張って調査に出かけて欲しいと思います。

■午後からは引き続き自宅で学部の事務仕事等を行い、それらを済ませて後、大津の街中にある萬治元年創業の酒蔵・平井商店さんに向かいました。日本酒好きの義父の卒寿のお祝い(90歳)を贈るためです。平井商店さんは、私が贔屓にしている大津の中心市街地にある酒蔵です。

■大津は、大きい津、すなわち「大きな港」という意味の地名で、江戸幕府直轄の宿場町として江戸時代初期に誕生しました。「平井商店」さんは、その宿場町に1658年(万治元年)に創業された長い歴史を持つ酒蔵なのです。代表的な銘柄の「浅茅生」(あさぢお)は、後水尾天皇の皇子 聖護院宮道寛法親王(しょうごいんのみや どうかんほうしんのう)から賜られた和歌「浅茅生の 志げき野中の真清水は いく千世ふとも くみはつきせじ」に因んで命名されています。意味は、茅(あし=葦よしのことです)の生い茂っている湖(琵琶湖)の美しく清らかな清水は、どれだけ汲もうが何年経っても尽きることはないだろう」という意味なんだそうです。もちろん、琵琶湖の水で酒を醸しているわけではないのですが…。結局、岐阜には平井商店の「浅茅生 大吟醸」、「浅茅生 特別純米滋賀渡船六号 ひやおろし」、「浅茅生 大吟醸 曳山」、「北船路 純米吟醸」の4本を贈ることにしました。贈る側が言うことではないのですが、結構、豪華なラインナップだと思っています。ちなみに、最後の「北船路 純米吟醸」は、かつて私が指導していた学生たちによる研究グループ「北船路米づくり研究会」がプロデュースした日本酒です。

■「平井商店」さんの後は、浜大津にある通信会社を訪問しました。社員の皆さん方と、琵琶湖の環境保全活動に関わるステークホルダー間の「連帯」や「連携」を生み出す新しいプラットフォームづくりについて協議を行いました。今回で2回目の協議になります。まだ、具体的にブログに書けるレベルには至っていませんが、お互いの夢が共振しあったように思いました。お互いというのは、私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が提案している「びわぽいんと」のアイデアや仕組みに寄り添っていただいくことができたからです。ありがたいことです。はやく、この取り組みが公表できるようになったらと思います。

■協議の後は、近くにある浜大津の公園を散策しました。時間は17時半頃でしたでしょうか。とても綺麗な空でした。少し暗くなるまで過ごしました。良いことがあったので、美しい空と心が共振し合ったのではないかと思います。もちろん、緊急事態宣言が解除されていれば、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に社員さん達と一緒に行って、さらに夢を語りあうことができるのでしょうが。解除までは、もう少しですね。引き続き感染に気をつけながら、大切なお店を常連客の1人として守って行きたいと思います。

(停泊している船ですが、左から、琵琶湖汽船の「ミシガン」、「ビアンカ」、一番右側は滋賀県庁の環境教育船「うみのこ」です。)

王寺駅について

■私は鉄道が好きです。でも鉄道のことが気になり始めたのは、50歳前後からだと思います。ですから、子どもの頃からずっと鉄道のことが好きで、専門的な詳しい知識や教養を持っておられる真っ当な鉄道ファンの皆さんとはレベルが違い過ぎます。そのような相撲で言えば序の口レベルの私なのですが、facebookではどういうわけか鉄道好きの方達が集まるグループに入れていただき、いろいろ楽しみながら勉強させてもらっています。

■このグループをリードされている方達は、もちろん鉄道ファンなのですが、ファンであると同時に、鉄道に関わることを職業にされているプロの皆さんです。そのプロのお一人が、時々、グループを盛り上げるためにクイズを出されます。特徴のある駅のGoogleアースの画像を貼り付けて、それがどこの駅なのかを当てるクイズです。グループでは、「ここどこクイズ」と呼んでいます。グループ内には、真っ当な鉄道ファンの皆さんが多いわけですが、私のような者でも参加できる配慮がきちんとなされています。いわゆる「秒殺」で正解する方達もおられるのですが、そのういう方達は、すぐに解答をコメント欄に書かずに、笑いを取れるような「ボケ」をかましながら?!、ヒントを出していくことがルールになっています。

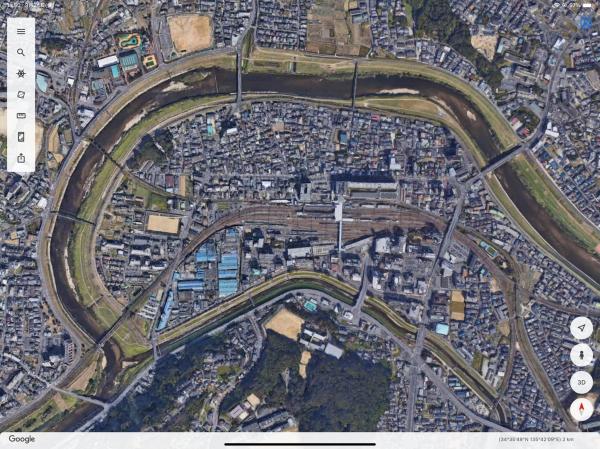

■つい最近のことですが、この「ここどこクイズ」に、僭越ながら出題させていただきました。私のような者でも出題させていただけるところが、このグループの懐の深さといいますか、良いとこなのかなと思っています。いろいろ調べてみて出題しようと思ったのは、奈良県にある王子駅でした。ここは、JR関西本線・和歌山線の王寺駅、近鉄生駒線の王寺駅、そして近鉄田原本線の新王寺駅が隣接しています。この王寺駅ですが、若い頃、アルバイトに行く際に利用していた駅です。しかし、その当時は鉄道には全く関心がなく、大和川やその支流に囲まれている地域だとはわかっていませんでした。今回、出題させていただくにあたりGoogleアースの画像を見て驚きました。トップがその画像です。

■こちらの国交省のサイトの中にある流域図をご覧ください。奈良盆地を流れるたくさんの河川が、最後は大和川に合流していることがわかります。その大和川が奈良県から大阪府に向かうその県境近くに、今回のクイズの駅、王寺駅があることがわかります。このような河川に囲まれたような場所にあることから、大和川やその支流が氾濫すると大変なことになります。1982年(昭和57年)の台風では、支流の葛下川が氾濫して大きな被害が発生しました。こちらのブログの投稿によりますと、「国鉄・関西本線王寺駅も駅構内が水没し、電留線に留置していた車輌が床上浸水した。その泥水は、電気系統に著しいダメージを与え一度に101系車輌が60輌が被災し、内54輌が廃車となった」のだそうです。大変なことですね。王寺駅って、Googleアースの画像を見てもわかりますが、留置線というのでしょうか、たくさんの線路が並行しています。そこにたくさんの車両が停車していたのでしょうね。そこに葛下川から溢れた水が流れ込んだのでしょう。

■大和川は、鉄道ができる前までは、奈良と大阪の間をつなぐ物流の大動脈でした。奈良で生産される米だけでなく、綿や菜種などの商品作物が大和川を下り、肥料や塩が奈良に運ばれていました。かなり上流の地域まで舟運のための小さな港が整備され、問屋の蔵が並び、各港には陸運のための人と馬が配置されていたようです。しかし、そのような舟運は、1892年(明治25年)に大阪鉄道が開通したことで衰退していくことになりました。

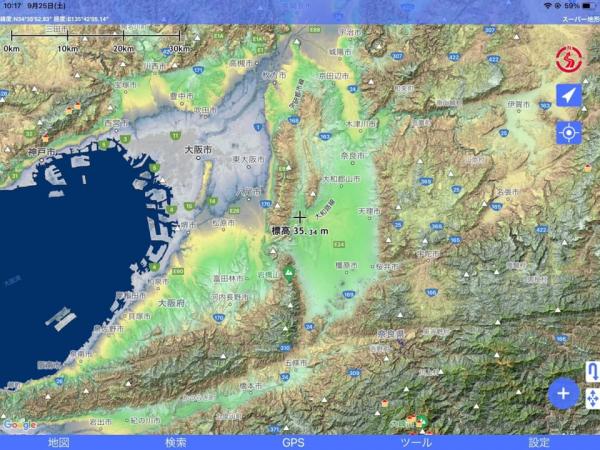

■ただし、鉄道を開通させるにしても、トンネルを掘らない限り、この大和川が流れている「隙間」を通さざるを得ません(王寺駅から和歌山線に乗ると、途中、やはり同じように「隙間」を通ります)。「スーパー地形」というアプリの画像を貼り付けます。「+35.34m」とあるあたりが王寺駅の場所です。ちなみに、王寺駅のある王寺町は、奈良県内でも一番海抜が低いところになります。当たり前のことなのでしょうが、今はバワーのある電気機関車が当たり前ですが、以前、蒸気機関車が主役だった頃は、傾斜のあるところは避けて、地理的な「隙間」をぬって線路が敷設されていたのでしょうね。どうして傾斜のあるところを通る場合は、スイッチバックさせて運行するように、或いは私など子どもの頃にとても人気がありましたが、D51等の蒸気機関車が3台で貨物を引っ張る三重連なども傾斜を乗り越えるための工夫なのでしょうね。そう考えると、山がちな日本列島で鉄道を走られることは、なかなか大変なことです。

■さて、鉄道が開通することで、王子町は鉄道の町として発展することになりました。詳しくは、この王寺町の広報誌をご覧ください。私のような者には、とてもわかりやすい説明になっています。昨年の12月に発行されたものです。近鉄やD51の話題も出てきます。鉄道に加えて、さまざまな歴史や地形のレイヤー(層)を重ね合わせると、とても興味深いですね。今回は、出題させていただいた後からも、いろいろ勉強することになりました。鉄道ファンの方達のヒントを通していろいろ学ぶこともできました。鉄道は楽しいです!!