移動スーパー

■facebookを見ていると、以下のような東近江市にあるスーパーさんの投稿がありました。リツイートやシェアも希望されているので、以下に貼り付けます。

■「とくし丸」という移動スーパーの存在を初めて知りました。この「とくし丸」のことをYouTubeで検索してみました。過疎化した地域社会の買い物難民を救済するのに活躍していたようですが、最近は、都市部でも人気が出てきているようです。以下は、動画のニュースの内容の要約です。

・買い物弱者は、全国に825万人、65歳以上の24.6%。

・2012年に徳島県で創業。個人事業主のドライバーが提携がスーパーと提携して、スーパーの商品を販売代行する。

・買取ではない。スーパーが貸してくれたものを替わりに売る仕事。仕入れで自分の金を出さなくても良い。リスクが少ない。

・売れ残りはスーパーに返却できる。食品ロスを気にしなくても良い。

・コロナ禍で客単価も上がっている。売り上げの18%が事業主の収入になる。

・「お客さんの言葉に出来ない注文を言われなくても用意しておく。アマゾンのAIにはお客さんの心の中まで考えることは出来ない。」

・週に2回とか3回とか顔を合わせて、お客さんの気持ちや体調を見ながら欲しいものを提案していけるのは、「とくし丸」の強み。

・地方だけでなく、都市でも。坂が多い横浜の住宅地を走る、イトーヨーカドーの商品を積んだ軽トラ。

・イトーヨーカドー側も、これまで逃していた顧客を獲得するチャンスと捉えている。現代版の御用聞き。現在、43台が運行しているが、来年には100台に。事業で地域貢献して行ければ。

・「とくし丸」と提携するスーパーは全国で143社。売り上げだけでなく、雇用の受け皿としてドライバーも増加している。

・「人の暮らしのあるところには必ず買い物に困った人がいる」。

・頑張れば頑張るだけ、地元のスーパーと事業主に利益が還元される特殊な仕組み。

・80歳前後で買い物に行くのも大変という、買い物に行くのも大変だという属性のはっきりしたピンポイントの層に、3日あると全員に顔を合わせて直接話せるネットワークを持っている。

・これが10万人という数を超えると明らかにメディアの機能を保有したということになる。高齢者に特化した情報発信媒体に。

・週に2回顔を合わせて話している親戚にお兄ちゃんか、下手したら息子か孫かという関係性ができる。

叡山電車 もみじのトンネル・ライトアップ2021 市原駅~二ノ瀬駅間

■こういう動画を偶然、見つけることかできました。夜、ライトアップされた紅葉を電車の中から鑑賞する、とっても幻想的です。素晴らしい。

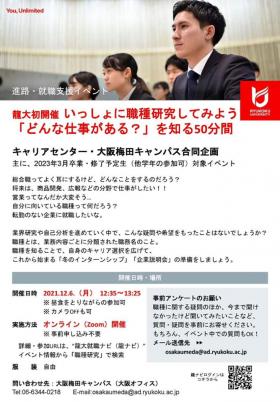

職種研究

■2023年春に卒業する学生の皆さんを対象に「職種研究」のセミナーが開催されるようです。「龍大初開催」と書いてあります。今回の「職種研究」のようなテーマの就活に関するセミナーは、これまで開催されてこなかったということなのでしょう。ということは、他大学ではすでに開催されているということなのでしょうか。それはともかく、ここに書かれていること、かなり基本的なことです。龍谷大学のキャリアセンターでは、こういった基本的なことから丁寧に指導をしていこうとされているのかなと思います。そういう指導が必要な現状が存在しているのでしょう。

■2023年春に卒業する学生の皆さんを対象に「職種研究」のセミナーが開催されるようです。「龍大初開催」と書いてあります。今回の「職種研究」のようなテーマの就活に関するセミナーは、これまで開催されてこなかったということなのでしょう。ということは、他大学ではすでに開催されているということなのでしょうか。それはともかく、ここに書かれていること、かなり基本的なことです。龍谷大学のキャリアセンターでは、こういった基本的なことから丁寧に指導をしていこうとされているのかなと思います。そういう指導が必要な現状が存在しているのでしょう。

■今日の4限は、3回生のゼミでした。ゼミの最後に、ゼミの学生の皆さんに、このセミナーの案内が届いているかどうかを確認しました。すでに読んでいる人もいましたが、きちんと見ていない人もいました。困りましたね。きちんと参加するようにしてください。

■ところで、このセミナーのことを知人に話したところ、「自分の学生時代にもそういう機会があればよかったのに…と思います」との感想をいただきました。確かにそうですよね。「働くってどういうことなのか」「世の中にはどういう仕事があるのか」ということを深く考えることもなく、「頑張って就職活動をしなくっちゃ、早く内定をもらわないと…」と、状況に流されるように就職活動に取り組み、なんとなく就職して働いてしまう…確かにそういう側面があるように思います。

鈴鹿の山々に雪

■ひとつ前の投稿にも書きましたが、今日も大学で仕事がありました。仕事自体は昼過ぎに終わったので、そのまま帰宅しました。今日は気温は低めですが、あまり風もなくよく晴れていました。自宅近くからは、写真のような景色が見えました。空気も澄み、湖西からでも、南湖の向こうに鈴鹿山脈がはっきり見える季節になってきました。比良山は冠雪しましたが、鈴鹿山脈もそうじゃないのかな。写真ではよくわからないけれど、確かに頂には雪が。

■写真の真ん中よりも少し右側に、琵琶湖の南湖の向こうに、お椀を伏せたような山が見えますが、これは近江富士という別名を持つ三上山です。鈴鹿山脈はその後ろに見える山々になります。私は、鈴鹿山脈のことをよく知らないのですが、有名な御在所岳は見えているのではないかと思います。でも、どれが御在所岳なんでしょうね。

定期演奏会まであと28日。練習を見学しました。

] ■昨日と今日、土日ですが大学で仕事がありました。仕事自体は昼過ぎに終わるし、身体を酷使するわけではないのですが、いつの間にか「土日の休みがないとちょっと辛いな〜」という「お年頃」になってしまいました。さて、仕事が昼過ぎには終わったので、吹奏楽部の練習を見学に行ってみることにしました。全国的にコロナ感染者もかなり減少して、大学の危機管理レベルも少し下がったこともあり(油断はしていませんが)、以前よりは時間をかけて練習ができるようになりました。ありがたいことです。部員の皆さん、頑張って練習に取り組んでおられます。定期演奏会の本番まで、あと28日。4回生の皆さんは、この定演で卒部となります。思い残すことのない、素晴らしい演奏会にしてほしいと思います。

■昨日と今日、土日ですが大学で仕事がありました。仕事自体は昼過ぎに終わるし、身体を酷使するわけではないのですが、いつの間にか「土日の休みがないとちょっと辛いな〜」という「お年頃」になってしまいました。さて、仕事が昼過ぎには終わったので、吹奏楽部の練習を見学に行ってみることにしました。全国的にコロナ感染者もかなり減少して、大学の危機管理レベルも少し下がったこともあり(油断はしていませんが)、以前よりは時間をかけて練習ができるようになりました。ありがたいことです。部員の皆さん、頑張って練習に取り組んでおられます。定期演奏会の本番まで、あと28日。4回生の皆さんは、この定演で卒部となります。思い残すことのない、素晴らしい演奏会にしてほしいと思います。

■来月の定期演奏会、ザ・シンフォニーホールのチケットは完売のようですが、オンライン配信チケットについては、まだまだ販売中です。多くの皆さんに、全日本吹奏楽コンクールで2回連続金賞(オールA)を受賞した学生バンドが生み出すサウンドをお楽しみいただけますと幸いです。

NHK大津放送局開局80周年記念ドラマ「キャンパスで会おう!」

NHK大津放送局開局80周年記念ドラマ「キャンパスで会おう!」です。龍谷大学瀬田キャンパスでロケが行われました。俳優のイッセー緒方さん、素敵ですね〜。

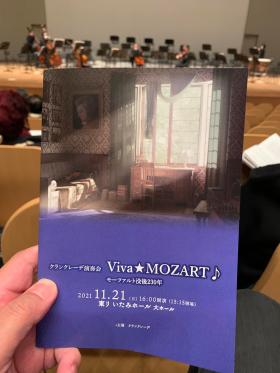

クランクレーデ演奏会「Viva★MOZALT」

■21日(日)は、午前中は、滋賀県高島市朽木の椋川の秋を楽しみ、いったん車で自宅に戻り、そこから兵庫県伊丹市にJRで移動しました。大学の学部学生の頃に、大学オーケストラに所属していましたが、そのオケ時代の仲間や知り合いが演奏する市民オケ「クランクレーデ」の演奏会に行くためです。今回の演奏会のプログラムは、モーツァルト没後230年ということで、すべてモーツァルトの作品です。これって、すごいことです。

■21日(日)は、午前中は、滋賀県高島市朽木の椋川の秋を楽しみ、いったん車で自宅に戻り、そこから兵庫県伊丹市にJRで移動しました。大学の学部学生の頃に、大学オーケストラに所属していましたが、そのオケ時代の仲間や知り合いが演奏する市民オケ「クランクレーデ」の演奏会に行くためです。今回の演奏会のプログラムは、モーツァルト没後230年ということで、すべてモーツァルトの作品です。これって、すごいことです。

歌劇「イドメネオ」KV366より「序曲」

歌劇「イドメネオ」のためのバレエ音楽KV367

ピアノ協奏曲第24番ハ短調KV491

交響曲第39番変ホ長調KV543

交響曲第40番ト短調KV550

交響曲第41 番ハ長調KV551

■こちらの市民オケで演奏されている皆さんは、ほとんどの方が学生時代から楽器を続けてこられた方達、あるいは途中、楽器から離れても今は一生懸命楽器の演奏に取り組んでおられる方達なのではないかと思います。驚くべきことですが、このクランクレーデ以外にも、掛け持ちでいくつもの市民オケで演奏されている方達がおられます。阪神間にはたくさんの市民オケがあるからでもありますが、それだけ音楽に情熱を傾けておられる方達が集まっているのです。アマチュアとしては、相当のベテランの方達が集まっておられるような気がします。

■しかし、そのような方達でも、今回のモーツァルトの曲はかなり難しかったようです。演奏後の知り合いの方の感想ですが、「マーラー(Gustav Mahler)よりずっと疲れたとみんな言っています。モーツァルトは難しかったです」というものでした。私は、遠い昔にヴァイオリン弾いていたわけですが、モーツァルトの交響曲を、ベートーベンやブラームスの交響曲と同じようにを弾くわけにはいきません。技術的にも難しかなと思います。特に、弓の使い方とか。

■とはいえ、昨今の市民オケで、これだけたくさんのモーツァルトの曲を一度に取り上げているところは無いようにも思います。人数の多い一般の市民オケだと、団員全員が舞台で演奏できるようにプログラムを考えなければなりません。モーツァルトの作品を選択することは難しいということになります。たしか、クランクレーデは毎回、演奏会のたびに演奏したい方達が集まって演奏会をされていると聞きました。そのような運営の仕方をされていることに加えて、規模が小さめの室内オーケストラだからこそ、このような全てモーツァルトのようなプログラムが可能なのかもしれません。そのようなこともあって別の知り合いの方からは「モーツァルトは大変でしたが本当に楽しく弾けました」との感想もいただきました。なかなかこういう経験はできないですからね。

■facebookには、クランクレーデのページがあります。そこには、次のような紹介がなされています。

私達、クランクレーデは、1989年4月に、室内オーケストラとして結成されたアマチュアの演奏団体です。阪神間、主に西宮市を中心に活動しています。結成当時、演奏会は好評を博していましたが、様々な事情により惜しくも数年で一旦活動を休止。すぐに、古楽器合奏団として活動を再開し、合唱団「森の宮ライゼコール」とともにバッハの宗教曲を中心に演奏活動を続けてきました。その後、2013年より創立当時のメンバーや長年の活動で知り合った多くの友人たちの協力も得て、モダン楽器を使用した弦楽合奏による演奏会を再開。次いで2016年7月より念願だった発足当時と同じ姿、室内オーケストラとしての活動を再開しました。「クランクレーデ」(KLANGREDE)とは、ドイツ語で「音楽の話法」「音の話し方」と言うような意味です。この名は、古楽界の巨匠、ニコラウス・アーノンクール氏の著書 “ Musik als Klangrede “ (邦訳「古楽とは何か」)から取られました。そこに書かれている、要約すると ≪かつて音楽は文化の大黒柱の一つで、人生の最も重要な構成要素であり、醜美・善悪・苦楽等々、すべてを包括する、言葉ではいいあらわせぬものの生きた言葉であるがゆえに、それは同時代・同地域でのみ理解され得るものであった。しかし眼の前にある音楽の真の意味を理解するための努力を怠ってはならない。その努力は必ず実を結んで、音楽は時代と場所を超えて私たちの前に真の姿を現す。≫ といった考え方に共鳴し、そこに込められた精神を、自分たちの「銘」として演奏活動を展開していこうと言う志を込めて、自分たちのオーケストラの名として冠する事にしたものです。

■次回のクランクレーデ演奏会は、来年の7月になります。今度は全曲ブラームスの作品になります。ブラームス没後125年記念なのだそうです。次回のプログラムは2日がかりになります。とはいえ、出演者の都合で連続とはならないようです。というのも、クランクレーデは、昨年の12月に、2日連続でベートーベンの9つの交響曲を全て演奏されました。すごいことです。2日かけてベートーベンの交響曲を全て演奏する方も大変ですが、それを聴く方も相当の体力が入ります。ということで、次回は、1日目が7月23日、2日目が7月31日になります。予定されているプログラムは、以下の通りです。

■次回のクランクレーデ演奏会は、来年の7月になります。今度は全曲ブラームスの作品になります。ブラームス没後125年記念なのだそうです。次回のプログラムは2日がかりになります。とはいえ、出演者の都合で連続とはならないようです。というのも、クランクレーデは、昨年の12月に、2日連続でベートーベンの9つの交響曲を全て演奏されました。すごいことです。2日かけてベートーベンの交響曲を全て演奏する方も大変ですが、それを聴く方も相当の体力が入ります。ということで、次回は、1日目が7月23日、2日目が7月31日になります。予定されているプログラムは、以下の通りです。

●7月23日

交響曲第1番

ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲

ハイドンの主題による変奏曲

ヴァイオリン協奏曲

交響曲第2番●7月31日

ピアノ協奏曲第1番

大学祝典序曲

交響曲第3番

ピアノ協奏曲第2番

交響曲第4番

■兵庫県の伊丹市のホールでコンサートを楽しんだ後は、阪急で梅田まで移動しました。滋賀に暮らすようになって、阪急に乗ることはほとんどなくなったので、マルーン(阪急電車の色)の鉄分を補給する(鉄道を楽しむ)良い機会になりました。梅田では、大阪に暮らす息子と合流し、独身時代によく通った炉端焼き店で遅い夕食を一緒にとりました。息子のリクエストです。40年近く前、一品280円だったように思いますが、今は300円になっていました。息子が選択したは、「大衆路線」でしたが、父親としては、もうちょっと高級志向のお店でもよかったんですけどね。息子は、その後、一緒に滋賀に帰省することになりました。 写真は、その帰りの風景です。コロナ感染拡大以降、大阪に来たのは、たった1回ではないでしょうか。ということで、この日は2回目。写真は、ひさしぶりの大阪に「大都会だな〜」と思った瞬間を撮ったものです。

椋川のノイバラのリース

■ひとつ前の投稿で、朽木の椋川(滋賀県高島市)でのイベント「第18回おっきん!椋川」に参加して楽しんできたことを書きました。写真はお土産の一部です。すごいでしょ、このリース。山から採ってきた木の実と針葉樹の葉っぱで作ってあるようです。「何の実、何の葉っぱなのか」とfacebookに書いてみたところ、植物の専門家、リース作りが好きな方が教えてくださいました。赤い実はノイバラで、緑の葉はヒバだそうです。クリスマスっぽい雰囲気ですね。我が家にキリスト教の信仰はありませんが、来月も中旬になったら自宅のドアに飾ることにします。あっ、そうそうリースの値段ですが、500円です。もっと高くても良いのにな〜。京都や大阪だと、2000円を超えても売れるような気がします。

第18回おっきん!椋川

■21日(日)、滋賀県高島市朽木椋川で開催された「第18回おっきん!椋川」に参加してきました。新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込み、紅葉を楽しみながら山里を歩き、スタンプラリーをしてきました。とても気持ちが良かった〜。お土産もいっぱい買ってきました。毎年、1000人近くの方達がやってこられるようですが、今年はコロナ感染のこともあり事前に告知されなかったようです。それでも、300人の方達がこの山里にお越しになりました。

■現在は通信制の高校になっていますが、この高校の校庭が駐車場になります。以前は、今津西小学校の分校でした。2008年に廃校になりました。この学校の歴史については、こちらをご覧ください。

■スタンプラリーですが、これだけです。これで簡単にスタンプラリーができるんですね。どなたもいませんが、アルコールの消毒液と、ハンコとスタンプ台。セルフサービスです。そしてかつてこの地点から見えた風景写真と解説のパウチシートが置いてあるのです。いいですね。このような場所が、集落内に8箇所あり、散策しながら順番に巡っていきます。かつての山里の風景やそこでの暮らしに思いを馳せて、集落の中を散策するわけです。

■ 燃料革命以前、この村ではたくさんの炭が生産されていました。今とは風景が違うはずです。かつてはすべてが広葉樹ですし、ホトラと呼ばれる採草地もありました。ところで、滋賀県立大学環境科学部の学生の皆さんが、お手伝いをされていました。カッコいいな〜。

■時々、お土産を買いながらの楽しい散策でした。漬物や干し柿を買いました。新米も買いました。あと、見事な赤い実で作ったリースが500円。それから、籾を取った稲穂で作ったミニ箒等も。栗ご飯と小鮎の塩焼きを昼食にいただきました。栗ご飯をいただいた後に訪れたお宅では、定食を提供されていました。残念ながらお腹がいっぱいで食べられませんでした。

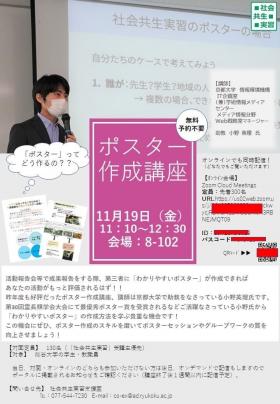

社会共生実習「ポスター作成講座」

■金曜日の2限は、社会共生実習で私が担当しているプロジェクト「地域エンパワねっと中央」の授業です。今日は、「地域エンパワねっと中央」以外の他のプロジェクトの皆さんも集まって、ポスター作成講座が開催されました。講師は、昨年に引き続き、京都大学情報環境機構の小野英理先生です。開催趣旨は、以下の通りです。

■金曜日の2限は、社会共生実習で私が担当しているプロジェクト「地域エンパワねっと中央」の授業です。今日は、「地域エンパワねっと中央」以外の他のプロジェクトの皆さんも集まって、ポスター作成講座が開催されました。講師は、昨年に引き続き、京都大学情報環境機構の小野英理先生です。開催趣旨は、以下の通りです。

活動報告会等で成果報告をする際、第三者に「わかりやすいポスター」が作成できれば あなたの活動がもっと評価されるはず!! 昨年度も好評だったポスター作成講座、講師は京都大学で助教をなさっている小野英理氏です。 第30回霊長類学会大会にて最優秀ポスター賞を受賞されるなどご活躍なさっている小野氏から 「わかりやすいポスター」の作成方法を学ぶ貴重な機会です! この機会にぜひ、ポスター作成のスキルを磨いてポスターセッションやグループワークの質を 向上させましょう!

■社会共生実習では、活動報告会を開催しています。この報告会では、次年度以降に「社会共生実習」を履修してみたい学生の皆さんや、他のプロジェクトの皆さん、そして地域の皆さんを対象に、ポスターを作成して、自分たちが取り組んできた活動や、その成果を伝えることになっています。ところが、実際にポスターを作成しようとすると、多くの皆さんは戸惑ってしまうわけです。「ポスターって、どうやって作れば良いのかな」ということになります。また、我流でポスターを作成できたとしても、読む人にはうまく伝わらないことがあります。せっかく頑張って活動して成果も残してきたのに、とても残念なことですよね。「自分たちの活動について何も知らない人にも、きちんと伝わるような工夫」が必要になるのです。今日は、ポスターを作成する際に前提となる基本的な考え方をわかりやすく整理していただくとともに、具体的なポスター作成のテクニックについてご講義いただきました。

■おそらく、こういうポスターを作成する能力って、大学を卒業した後、企業等で働く際にもきっと役立つのではないかと思います。

【追記】講師の小野先生、お薦めのサイトです。基本的なデザイン手法を学ぶためにとても参考になるサイトとのことです。

伝わるデザイン 研究発表のユニバーサルデザイン