芋焼酎でお話を伺う。

■ 昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行きました。キープしたての芋焼酎「女王蜂」の湯割りを楽しみながら、fbのお友達にじっくりお話をお聞かせいただきました。話題はプライベートな趣味のお話かなと思って今たが、さにあらず。お友達は自衛官です。自衛隊の活動やこれまでのご経験に関するお話をじっくり伺いました。貴重なお話でした。涙が出てくるようなお話もありました。ありがとうございます。

■ 昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に行きました。キープしたての芋焼酎「女王蜂」の湯割りを楽しみながら、fbのお友達にじっくりお話をお聞かせいただきました。話題はプライベートな趣味のお話かなと思って今たが、さにあらず。お友達は自衛官です。自衛隊の活動やこれまでのご経験に関するお話をじっくり伺いました。貴重なお話でした。涙が出てくるようなお話もありました。ありがとうございます。

■結局、4時間近くお聞きしていたでしょうか。私と同じでお酒にお強い方で、全然お顔にお酒が出ません。呑んでいると時間があっという間に経過しますね。社会学者は人の話を聞くのが仕事みたいなところがあるのですが、特に知らない世界のお話をお聞かせいただくことは大変ありがたいです。問題は呑みながらお聞きしていると、一部、記憶が曖昧になることですかね。

芋焼酎の生チョコレート

■2月14日のバレンタインデーに、私のような者にもチョコレートが届きました。これまで、義理チョコも含めてあまりバレンタインデーには縁のない人生でしたが、今年はたくさんいただきました。いつもの家族に加えて孫たちからもいただきました。5歳と2歳の孫が作ってくれたたくさんのチョコレートが届いたのです。

■2月14日のバレンタインデーに、私のような者にもチョコレートが届きました。これまで、義理チョコも含めてあまりバレンタインデーには縁のない人生でしたが、今年はたくさんいただきました。いつもの家族に加えて孫たちからもいただきました。5歳と2歳の孫が作ってくれたたくさんのチョコレートが届いたのです。

■いわゆる義理チョコもひとついただきました。大変ありがたくいただきました。このケース、不思議な感じですよね。実は、よく知られた芋焼酎「伊佐美」のラベルのデザインを使っています。中身は生チョコレートです。芋焼酎とチョコレートの組み合わせに、思わずひいてしまう方もおられるかもしれません。昔は芋焼酎というと、独特の臭みがあって…と嫌う方が多かったかと思います。だから、梅干しなど入れて誤魔化していましたよね。でも、今は芋焼酎の蒸留の技術が大変進歩して、そういう独特の臭み=雑味がありません。銘柄にもよりますが、サツマイモの甘い香りがします。美味しいのです。私に言わせれば、サツマイモのブランデーといった感じです。この「伊佐美」ですが、まろやかな味わいの芋焼酎です。ウイスキーボンボンというお菓子があります。あのタイプではありません。生チョコレートの中に「伊佐美」が練り込んであるのかな。焼酎そのものの味というよりも、香りがするんですよね。よくわかりませんが、美味しいです。

韓国出張で味わいました。

■2月6日、関西空港から金浦空港経由でソウルに到着しました。宿泊先は、ソウル市内の中心市街地、明洞(みょんどん)のそばのホテルでした。同行してくれた学生さんとも「早めに夕食をとろう」ということになり、明洞の中にあるそソルロンタンの老舗に出かけることにしました。「味成屋」(ミソンオク)というお店です。もちろん、その老舗を私が知っているわけでもなく、ホテルの部屋でYouTubeでいろいろ検索して、「食レポ」の動画をみて選びました。こちらのお店、メニューは2つしかありません。ひとつはソルロンタン、もうひとつはスユクッ。前者は、牛骨をはじめ、牛の頭・足・膝・膝裏の肉・胸肉・内臓などをじっくり時間をかけて煮込んだスープ料理のことです。後者は、茹でた肉を薄く切った料理です。写真ですが、かんじんのスルロンタンがきちんと写っていまん。すみません。

■まずはスルロンタンスープを匙で少しずつ味わいました。大変滋味深く、五臓六腑に染み込むような美味しさです。スユクッのほうは、種類の違う薄切り肉がお皿に盛られていました。キムチや味噌、ニンニクの薄切りや緑の唐辛子とともにいただきました。美味しいです。日本にいると、ニンニクを食べることに躊躇いがあります。周りの人たちにニンニク臭いと言われる(思われる)からです。でもこの時はそのような心配をする必要ありませんでした。韓国ですから。思い切り、いただきました。ひさしぶりの海外旅行で少々疲れていましたが、パワーを取り戻しました。

■これは、2月8日の夕食の写真です。夕食は、やはり同行してくれた龍大の学生さんと2人で、「순대국 スンデクッ」の専門店へいきました。この日の昼間、視察をアテンドしてくださった大学院生の方が教えてくれました(私がスンデ食べてみたいと言ったもので)。明洞のホテルのそばにある「青瓦屋」というお店です。たいへん繁盛されていました。入店するのに少し待たねばなりませんでした。スンデは豚の血液、もち米、春雨、にんにく、ねぎなどの香味野菜を混ぜて、豚の腸に詰め蒸す韓国のよく知られた食べ物です。「순대국 スンデクッ」は、このスンデが入ったスープという意味なのでしょう。もちろんわスンデ以外にも、お肉がふんだんに入ったスープです。豚の耳らしきものも薄くスライスして入っていました。スルロンタンとおなじく、こちも非常に滋味深く美味しいスープでした。これに、キムチやオキアミや牡蠣の塩辛、そしてご飯がついてきました。酒は、マッコリ。これでお腹いっぱいになりました。

脇田ゼミ16期生との「コンパ」

■昨晩は、4回生ゼミのコンパでした。今時の学生の皆さんは「飲み会」というのでしょうが、ここはあえて「コンパ」とさせていただきます。4回生は、2回生になった頃から、新型コロナ感染拡大の状況の中で大学生として過ごしてきました。大変だったと思います。ここには書けませんが、個々人にお話を伺うと、辛い思いをしながら過ごしてこられた人もおられます。本当は、こういった「コンパ」や食事会等で、関係を深めていくことが必要だと思っているのですが、コロナ禍ではそのようなことはできませんでした。昨日は、卒業論文の口述試問も終わり、ちょうど良いタイミングということで、脇田ゼミ16期生の最初で最後の「コンパ」を行うことにしました。

■お店は、もちろん、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。卒論の口述試問も終わり、リラックスした時間を共有できました。事前に次のことを伝えました。学生の皆さんからは、修学旅行みたい…と言われましたが。「この店はね、サラリーマンの皆さんが、仕事で疲れた後にやってくるお店なんだから、全国チェーンの居酒屋のように、はしゃいだらダメだよ。大人の呑みに努めてね〜」。とはいえ、「なんや、こいつら」と思うようなことも、やはり少しありました。まあ、仕方がないです。時間をかけて大人になってください。「コンパ」がお開きになり、お店を出たところで、「先生、二次会行かないんですか‼︎」と言われましたが、「次は卒業式かな」と言って帰路につきました。だって、翌日(今日)は朝から仕事がありますから。「深草キャンパスに行かんとあかんねん」。

■写真は、お店の奥さんに撮ってもらったものです。良い写真が撮れました。ありがとうございます。次は「同窓会」ですね。社会人になって、ゼミの同窓会を開催することができるかな。指導教員としては、ぜひ開催していただきたいです。社会学部同窓会からも少し助成をいただくことができます。

退院のお祝い。

■昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、お店のご常連のお一人「なかちゃん」(中川俊典さん)の、退院のお祝い会を開催しました。なかちゃんは、アルミサッシ工事会社の社長さんです。なかちゃん、膝の調子を悪くされて、手術とリハビリで、合わせて40日間入院されていました。来月は、もう一つの膝の手術になります。なかちゃん、次に退院する時は春になっていますね。頑張ってください。

■写真ですが、左から、いずれもお店のご常連である川北くん、なかちゃん、杉浦さんです。後列は私です。お祝い会には、かつて社会学部の同僚だった原田達先生も参加されました。といいますか、原田先生から「なかちゃんの退院のお祝いするから時間があったら来てください」と連絡が入ったのでした。原田先生のお誘いであれば、なんとしても参加せねばなりません。ということで、よい呑み会になりました。もっとも、原田先生は、明日早朝のランニングのためにでしょうか、先にご帰宅されました。

■今日、なかちゃんは、膝の手術とリハビリが終わったら、またマラソンに挑戦すると宣言されました。原田先生が71歳の年齢でまだまだ走っておられるからです。昨年は、フルマラソンの自己新記録を出されました。すごいです。原田先生がそうやって身体を鍛えつつ、楽しく過ごされていることに、なかちゃんは大きく刺激を受けたのです。素晴らしい。楽しみです。なかちゃんは、フルマラソンも確か3時間40分くらいの記録をお持ちです。なかちゃんは、2016年にホノルルマラソンも走っておられます。私は2017年に走りました。その時のことについては、こちらに書いています。私も、なかちゃんに刺激を分けてもらってまた走ろうかなと思っています。

■こうやって、職場以外にも楽しく愉快な仲間がおられること、本当にありがたいと思っています。素敵です。

大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で奇跡の再会!!

■昨晩、帰宅前に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に顔を出しました。だいたい火曜日に行くことにしているのです。まあそういうわけで、いつものご常連の皆さんとカウンターで飲んでいると、4人組皆さんがテーブル席に。背中の耳で注文の内容を聞いていると、ご常連ではない一見さんだなと。ところが、一見さんの4人組のうちのお一人から、「脇田さんじゃないの!!」と声をかけていただきました。なんと、岩手県立大学に勤務していた時代に交流のあった吉成 信夫さんではないですか。おそらく約20年ぶりの再会かと思います。吉成さんは、岐阜市立図書館の館長の後、メディアコスモス全館をマネージをされています。いや、ほんまに、なんていうたらいいのか、びっくりしますわ。

■お聞きしたら、吉成さんをはじめとして4人の皆さんは、JIAM全国市町村国際文化研修所の講師として大津に来られているとのことでした。皆さん、全員、図書館関係の館長さんです。吉成さんは岐阜、あとの皆さんは長野、静岡、鹿児島で図書館の館長をされている、あるいはされていた方達です。おそらく、それぞれユニークな発想で図書館を経営されているのだと思います。驚いたことに、鹿児島の館長さんのお知り合いは、私が指導している学生のお父様(保育園園長)。静岡の館長さんのお仲間は、龍谷大学の同僚である川中大輔先生。世間は狭いと言いますが、日本は狭いですね〜。というか、大津駅前の「利やん」恐るべし…です!!!

【追伸】■この投稿をした後、鹿児島の指宿市立指宿図書館の館長をされている下吹越 かおるさんとfbの友達になっていただきました。ありがとうございます。平賀 研也さんと土肥 潤也さんにも。ありがとうございます。

世界農業遺産・魚のゆりかご水田・大人の体験学習

■木曜日は、午後から留学生の授業なのですが、今日は午前中に野洲(滋賀県野洲市)に行きました。野洲市の須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている「せせらぎの郷 須原」の堀 彰男さん、龍谷大学RECの熊谷 睦史さんと一緒に、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について相談しました。最後の「味わう」は、お米はもちろんですが、魚のゆりかご水田米から醸した日本酒もです。

■地域社会(農家)と、地域の大学(龍谷大学)と、地域のNPO(特定非営利活動法人「琵琶故知新」)が連携して、「琵琶湖システム」を盛り上げていく企画です。将来は、野洲川中上流の皆さんとも繋がっていきたいです。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」は流域単位で、流域ごとに、それぞれの流域固有の価値を再認識し、磨いて、経済的にもプラスになるように連携していくと素敵だと思っています。最後の経済的…というところが大切だと思っています。

■今日はいろいろ相談をしていて、派生的な企画も生まれてきました。そのうちにホテルの関係者にも相談にあがりたいとおもいます。これも世界農業遺産がらみの企画です。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」みたいな感じかな。このような話をしている時が、一番楽しいな(^^;;。いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんなことが実現できます。人とのつながり、財産ですね。大切だと思います。それぞれの専門性のコラボレーションから素敵なハーモニーを奏でられるかな。

■というわけで、舞い上がりすぎて、大切なものが入っているショルダーバッグを写真の喫茶店(コメダ珈琲)に忘れてしまいました。野洲駅まで戻って気がついたので、喫茶店までジョギング。ひさしぶりに、ジョギングしました。気をつけないといけません。

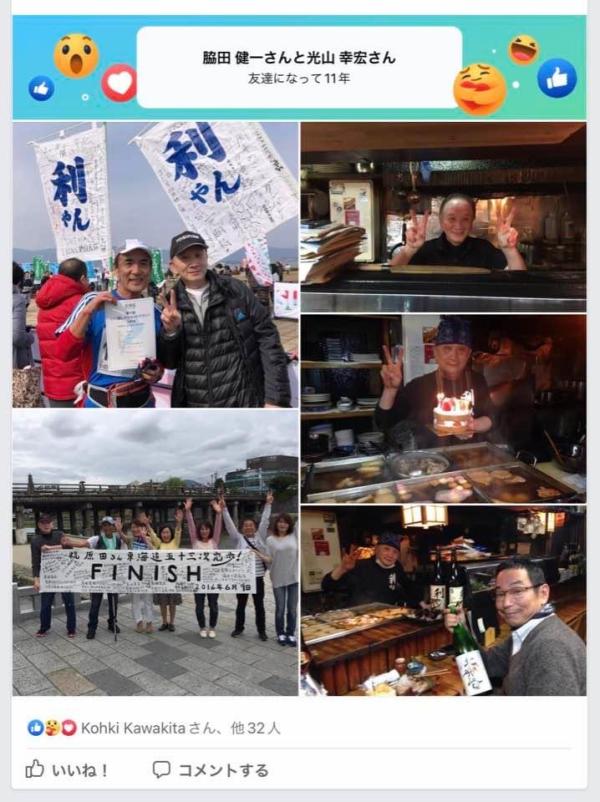

facebookが教えてくれた、光山くんのこと。

虫おさえ・虫やしない

■先日、高島市のむらおこしのイベントに参加した帰り、大津市葛川坊村町にある明王院の紅葉を鑑賞しにいきました。ちいさな駐車場の前に、無人の野菜販売所がありました。これまた小さな紙の菓子箱がおいてあり、そのなかにお金を入れるようになっていました。野菜以外には、柿を売っていました。ただし、大きく「渋柿」と書いてありました。干し柿用に売っているのですね。たしか、150円だったかな。それを自宅に持ち帰りました。すぐに干し柿にすればよかったのですが、しばらくさぼっていました。このまま熟してしまうとよくないので、昨日は、朝食後に皮をむいて麻紐で数珠繋ぎにし、物干しにぶら下げることにしました。自分でも「下手くそなやな〜」と思える出来ですが、まあ、良しとしましょう。我が家の正月のお節料理で、五色膾(なます)を作るんですが、そのときに使えたらいいなと思いっています。

■先日、高島市のむらおこしのイベントに参加した帰り、大津市葛川坊村町にある明王院の紅葉を鑑賞しにいきました。ちいさな駐車場の前に、無人の野菜販売所がありました。これまた小さな紙の菓子箱がおいてあり、そのなかにお金を入れるようになっていました。野菜以外には、柿を売っていました。ただし、大きく「渋柿」と書いてありました。干し柿用に売っているのですね。たしか、150円だったかな。それを自宅に持ち帰りました。すぐに干し柿にすればよかったのですが、しばらくさぼっていました。このまま熟してしまうとよくないので、昨日は、朝食後に皮をむいて麻紐で数珠繋ぎにし、物干しにぶら下げることにしました。自分でも「下手くそなやな〜」と思える出来ですが、まあ、良しとしましょう。我が家の正月のお節料理で、五色膾(なます)を作るんですが、そのときに使えたらいいなと思いっています。

■ところで、この干し柿のことをfacebookにも投稿しました。私にとってfacebookは、公開日記のようなものなのです。こういうどうでもよい情報でも、後々、なにかの折に役立つのです。それはともかくです、知人から投稿にコメントをいただきました。こういうコメントです。「干し柿おいしいっすよね。虫おさえに少しずつ食べてます(^-^)v」。最初、この「虫おさえ」という言葉の意味がわかりませんでした。何かお腹のなかに沸いた寄生虫を退治するようなイメージが頭のなかに浮かんできたからです。でも、これはそういう意味ではありません。どうも京都や大阪で使う言葉のようです。関東地方でいえば、「小腹が空いた時に何かちょっと食べる食べ物」という感じの意味です。これに似たもので、「虫やしない」(養い)という言葉もあるようです。一応、関西人のはずなのだが、5歳から16歳までは関西を離れていたこともあり、そのことが言語形成に微妙に影響を与えているのでしょう。「虫おさえ」、「虫やしない」という言葉を64歳の今まで知りませんでした。辞書的には「虫おさえ」は標準語的な扱いでもありますが、今でも使っておられるのでしょうね。これは、方言なのかそうでもないのか…よくわかりません。