近江舞子

■先週の土曜日、時間を作って大津市の北部にある近江舞子まで行きました。湖西道路を使って車で行けば、我が家からは30分ほどで行くことができます。ところで、なぜ近江舞子まで行ったのかといえば、大津を中心にジャズで活動している知人が演奏するジャズのライブが琵琶湖の湖岸にあるカフェで開催されることになったからです。ジャズオルガンの小野みどりさん、ギターのZAZOUさん、ドラムの戸田代武さんの3人による「小野みどり BIWAKO TRIO」のジャズライブです。このお3人のうち、私の知人は、ZAZOUさんと戸田代武さんになります。ずいぶん昔になりますが、大津の街中で初めてジャズフェスティバルを開催したときにお知り合いになりました。ジャズとは別に、それぞれ本業をお持ちなわけですが、様々な場所でジャズのライブ演奏をされています。

■先週の土曜日、時間を作って大津市の北部にある近江舞子まで行きました。湖西道路を使って車で行けば、我が家からは30分ほどで行くことができます。ところで、なぜ近江舞子まで行ったのかといえば、大津を中心にジャズで活動している知人が演奏するジャズのライブが琵琶湖の湖岸にあるカフェで開催されることになったからです。ジャズオルガンの小野みどりさん、ギターのZAZOUさん、ドラムの戸田代武さんの3人による「小野みどり BIWAKO TRIO」のジャズライブです。このお3人のうち、私の知人は、ZAZOUさんと戸田代武さんになります。ずいぶん昔になりますが、大津の街中で初めてジャズフェスティバルを開催したときにお知り合いになりました。ジャズとは別に、それぞれ本業をお持ちなわけですが、様々な場所でジャズのライブ演奏をされています。

■ZAZOU(ザズー)さんのお名前、もちろん本名は別にお持ちです。ジャズのライブの時は、このようなお名前で呼ばれておられるようです。ジャズのお仲間からは、「ザさん」と呼ばれておられますが、正式にはZAZOUだったわけですね。で、ZAZOUって何?ということになります。フランス語では「ジャズマニア」、「JAZZに酔いしれている」という意味のスラングとのことです。 第二次大戦中、パリはナチスドイツに占領されていましたが、ナチスドイツに抵抗するレジスタンスに加わることはなく、もちろんナチスにも加わわることもなく、戦時中でもジャズに夢中だった若者たちをZAZOUと呼んでいたようです(ライブの中での小野みどりさんによる説明)。

■ライブは、17時からでしたが、少し早めに到着して、近江舞子の浜を散策しました。台風がやってきていたので心配してましたが、滋賀県からは離れていきました。雨は降りませんでした。近江舞子の浜から見る琵琶湖は、とても透明度が高いなと思いました。普段は、南湖と北湖の入り口しか見ていないせいか、余計にそう思いました。

ラン・ランのゴルトベルク変奏曲

■ちょっと高かったのですが、頑張って手に入れました。ラン・ランのゴルトベルク変奏曲(バッハ)です。私がこのラン・ランのCDを購入したと知って、少し年上のクラシックファンの方から「CDをやめてストリーミングにすれば良いのに」とのご意見を頂きましたが、まだそういう風にして音楽を聞いていません。時代に流れに乗り切れていません。まあ、それは今後の課題としておきましょう。

■これまで、ゴルトベルク変奏曲といえば、よく聞いていたのはグレン・グールドの演奏になります。しかし、ラン・ランの演奏は、グレン・グールドの演奏とはまったく異なる演奏でした。どっちがよいかとか、素敵だとかではなくて。驚きました。どう驚いたのか、音楽評論家ではないのでそれを言葉で説明できません。正式の題名は、「2段鍵盤付きクラヴィチェンバロのためのアリアと種々の変奏」というらしいです。題名の通り2段鍵盤付きクラヴィチェンバロで演奏するために作曲されているのです。だからピアノで演奏するのは大変難しいということのようです。ピアニストにとってのエベレスト⁈…に喩えられることも知りました。ラン・ランの演奏、「静寂と躍動」とCDの帯には書いてあります。なるほど。冒頭のアリアには静寂という言葉がぴったりです。驚きました。

■少し調べてみました。このゴルトベルク変奏曲は全部で32曲から構成されていますが、どうも数学的な美しさに裏打ちされて作曲されていることがわかりました。バッハは神様に捧げる曲として作曲しているから、あるいは、世界を創造した神様との対話の中で作曲しているからでしょうか。きちんと調べて勉強してみたいと思います。

■YouTubeでは、ラン・ラン自身による解説もあります。ラン・ランは20年間に渡ってこの曲を研究してきたようです。

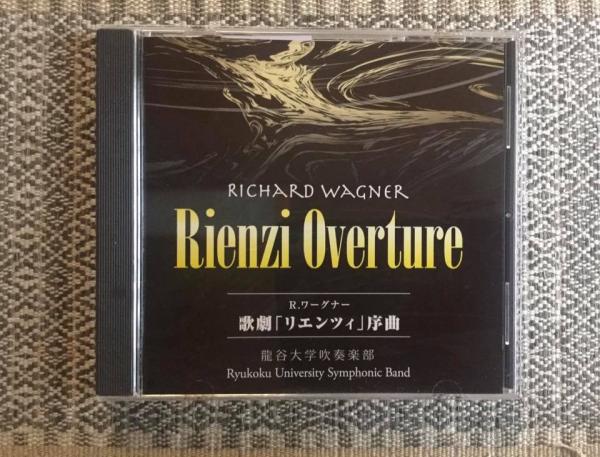

龍谷大学吹奏楽部2019年定期演奏会ライヴのCD

■龍谷大学吹奏楽部の「2019年定期演奏会ライヴ」のCD注文したところ、すぐに業者さんから届きました。さっそく、仕事をしながらですが、全ての曲を聴いてみました。もちろん生の演奏の方が感動も大きいわけですが、CDを聴きながら、昨年12月26日にザ・シンフォニーホールで開催された定期演奏会のこと、そして定期演奏会に至るまでのプロセスをいろいろ思い出しました。

■昨年は、吹奏楽部の部長になった最初の年でした。学生時代にオーケストラに所属してバイオリンを弾いていた経験はありますが、吹奏楽や吹奏楽の世界のことを何も知りません。すべてが勉強でした。私の個人的な印象ですが、大小様々なステージを年間を100近くも行いながら、全日本吹奏楽コンクールでの金賞受賞を目指した1年だったように思います。私自身が演奏するわけではないのですが、金賞受賞は本当に嬉しかったです。というのも、全日本吹奏楽コンクールの大学の部に、関西代表として出場できるのは1校だけ。過去2年間は近畿大学の吹奏楽部に関西代表の座を奪われてきたからです。もし、昨年も関西代表になることができなかったら、今年は全日本吹奏楽コンクールのステージを経験した部員が1人もいなくなってしまいます。これは、吹奏楽部にとって大変辛いことなのです。もっとも、今年は、新型コロナウイルスの感染拡大で、課外活動ができなくなっていることから、吹奏楽部の部員の皆さんは、もっと辛い思いをされています…。ただ、昨年までのことに話を限れば、サマーコンサートや夕照コンサートといった大きなステージ以外だけでなく、たくさん大小様々なステージで演奏を行うなか、全日本吹奏楽コンクールで金賞受賞を目指して練習を積み重ねてきました。年末には、立派な定期演奏会を行うことができました。

■というわけで、昨年は、私にとっては大変思い出深い年だったのです。加えて、メインの曲はワーグナー「リエンツィ序曲」。自分自身も学生時代に演奏した経験があることから、自分勝手な思いこみにしかすぎませんが、メインに相応しい演奏だったと思います。原曲は、もちろんオーケストラの曲になるわけですが、それを吹奏楽として演奏しながらも、きちんとワーグナーの曲として聴いて感動することができたのは、編曲者の日景貴文先生のおかげかと思います。日景先生には、コンクールに向けての練習でも、定期演奏会の編曲・指導でも大変お世話になりました。ありがとうございました。

『歌劇「リエンツィ」序曲』

【曲目】

1. 交響的舞曲第3番「フィエスタ」(クリフトン・ウィリアムズ)

2. パガニーニの主題による幻想変奏曲(ジェームズ・バーンズ)

3. ルーマニア狂詩曲第1番(ジョルジュ・エネスク / arr. 建部 知弘)

4. 歌劇「ジョコンダ」第3幕より 時の踊り(アミルカレ・ポンキエッリ / arr. 松本 昇一)

5. 歌劇「リエンツィ」序曲(リヒャルト・ワーグナー / arr. 日景 貴文)

6. デリー地方のアイルランド民謡(パーシー・オルドリッジ・グレインジャー / arr. マーク・ロジャース)

7. 星条旗よ永遠なれ(ジョン・フィリップ・スーザ / arr. 真島 俊夫)

【演奏】

龍谷大学吹奏楽部

指揮/若林義人、児玉知郎

■タワーレコードでも販売しているようです。

Hakubi - 大人になって気づいたこと【MV】

■ロックバンドHAKUBIの「大人になって気づいたこと」という曲です。龍谷大学のオンラインオープンキャンパスのテーマソングです。ひとつ前の投稿にも書きましたが、オープンキャンパスのフィナーレでは、このHAKUBIと龍谷大学吹奏楽部の木管五重奏(フルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴット)とのコラボレーションが実現しました。HAKUBIの皆さん、関係者の皆さんも、この珍しいコラボに感動してくださったようです。

■私は、副部長が吹奏楽部の部員や関係者限定でYouTubeでライブ配信してくださったものを聞きました。素人考え、素人印象にしか過ぎませんが、木管五重奏が加わることで演奏により奥行きが出てくるように感じました。大人になる若者の苦しみや心の痛みを歌い上げるヴォーカルの歌声を、木管五重奏が包み込むかのようでした。龍谷大学吹奏楽部は、様々なジャンルの音楽とコラボをしていますが、ロックはあまりない(或いは、ほとんどない)と思います。これを機会に、またコラボが実現したら良いなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

シベリウス ヴァイオリン協奏曲ニ短調作品47 / 竹澤恭子 ヘルベルト・ブロムシュテット NHK交響楽団 (2011)

■昔、若い頃にヴァイオリンを弾いていたこともあり、時々、自宅でひとりでいる時など、ヴァイオリンコンチェルトを聴くことがあります。様々な作曲家がヴァイオリンコンチェルトを作曲していますが、その中でも、私はシベリウスのヴァイオリンコンチェルトが大好きです。一昨日、偶然にYouTubeで竹澤恭子さんの演奏を見つけました。指揮者は、巨匠ブロムシュテットさん、オケはNHK交響楽団です。2011年のコンサートのようです。竹澤さんのことをよく存じ上げません。今回、初めて聴かせていただきました。大変濃厚、肉感的でいながら微細なところまで大変表情豊かに演奏されています。シベリウスのヴァイオリンコンチェルトであれば、もっと淡麗な演奏がお好みの方も多数おられると思いますが、私は竹澤さんの演奏に引き込まれました。素敵です。

Daphnis et Chloé Suite No.2 / Joseph-Maurice Ravel バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲 龍谷大学吹奏楽部

■龍谷大学吹奏楽部公式YouTubeで新しく「ダフニスとクロエ」がアップされました。

100 Amazing Tuba and Euphonium All-Stars From Around The World: Elgar’s Nimrod

■この動画では、世界のユーフォニアムとチューバの演奏家が、オンラインで、イギリスの作曲家エルガーの「エニグマ変奏曲」第9変奏「ニムロッド」を合奏をされています。コロナウイルスの感染拡大の中で、私たちのために闘っくださっている医療関係者を勇気づけ、犠牲になった皆さん、そして家族の皆さんに捧げるために演奏されています。静かに感動する、そのような演奏です。

■この「ニムロッド」に関して、wikipediaによれば、以下のように解説されています。

イギリスでは11月11日のリメンバランス・デーにおいて、戦没者追悼記念碑の前で戦没者を追悼するために王立軍楽隊によって必ず演奏される。これはグスターヴ・ホルストのコラール『我は汝に誓う、我が祖国よ』と同様の扱いである。しかし本作は愛国主義、追悼といった意図はない。このように作者の意図によらず葬送、追悼の場面に使用されることから、イギリスの音楽家ビル・マクグフィンは『ニムロッド』をアメリカにおけるバーバーの『弦楽のためのアダージョ』になぞらえている。2012年ロンドンオリンピックの開会式に際してもイザムバード・キングダム・ブルネルが『テンペスト』の一説を朗詠する場面で、BGMとして使用された。ギリシャ国立管弦楽団が廃止になった時に最後に演奏された曲も『ニムロッド』であった。

■作曲者であるエルガーの意図とは別のところにあったようですが、wikipediaの解説にあるように人びとは葬送や追悼にふさわしい曲と感じたのでしょう。私もそうです。以下の動画は、2018年のリメンバランス・デーでの演奏です。

龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会のライブCDが発売されます。

■いよいよ、龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会のライブCDが発売されます。トップのYouTubeは視聴版です。ご購入にあたって詳しくことは、こちらをご覧ください。。

2019年12月、ザ・シンフォニーホールに於いて開催された龍谷大学吹奏楽部第46回定期演奏会のライブCD。2019年度全日本吹奏楽コンクールにおいて3年ぶりの出場、そして金賞を受賞した龍谷大学吹奏楽部の1年を締めくくる集大成として開催されたこの演奏会。メインには同年の課題曲作曲者としても活躍し注目を浴びている日景貴文氏の編曲による歌劇「リエンツィ」序曲を表現豊かに演奏し、満員の聴衆を酔わせました。龍谷大学の繊細さと力強さの合わさった演奏をお楽しみください。

カッシーニが見た土星

■カッシーニは、アメリカのNASAと欧州宇宙機関によって開発され、1997年に打上げられた土星探査機なんだそうです。ですから、23年前に打ち上げられたわけですね。そのカッシーニが、実際に撮影した動画なのだそうです。カッシーニ自体は、13年にわたって土星を周回しながら目覚ましい発見を続けてきたそうです。そして、2017年9月15日19時32分(日本時間)、土星の大気圏に突入し壮絶な最期を遂げました。詳しいことは、こちらに説明されています。なぜ、大気圏に突入させたのかといえば、本体に付着している可能性のある微生物を土星の衛星等に持ち込まないための処置だったそうです。人工衛星は機械でありますが、大変複雑な気持ちになります。というか、悲しい…。

■この動画の背景に流れているのは、アメリカの作曲家であるサミュエル・バーバーの「弦楽のためのアダージョ」です。大変有名な曲ですが、暗殺された第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・F・ケネディの葬儀際に使用されたことから、一般の葬儀でも使われるようになったとのことです。あえて、「弦楽のためのアダージョ」をBGMに使っているのは、土星探査衛星カッシーニが土星の大気圏に突入して壮絶な最後を遂げたことと関係しているのではないかと思います。

■この「弦楽のためのアダージョ」、合唱版もあります。ラテン語で「Agnus Dei」という曲名になっています。「神の子羊」(イエスのこと)という意味だそうです。「人間の罪に対する贖いとして、イエスが生贄の役割を果たしたのだ…」ということです。こちらもお聞きください。

César Franck - Sonata for Viola and Piano 1st movement

■皆さん、フランクのソナタです。聞いてみてください。大学時代の友人がfacebookにこの演奏を投稿されていました。以下は友人の投稿した文章の一部です。「私の高校の後輩で娘の大学の後輩のビオラ弾きくんが母の日に絵描きの弟さんとコラボでお母様にプレゼントしたのはフランクのソナタ。素敵です」。素敵ですね〜、お母様は喜ばれたでしょうね。ちなみに、その大学時代の友人自身も「私も娘にケーキ買って貰いました」とのこと。よかった、よかった。