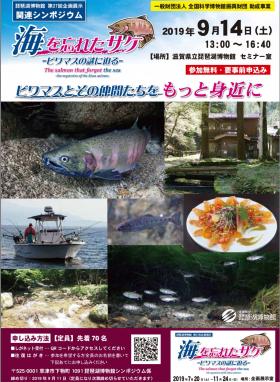

琵琶湖博物館シンポジウム「海を忘れたサケ ビワマスの謎に迫る」

ヨシ群落保全に関するヒアリング(2)

◼︎昨日は、滋賀県庁の職員の皆さんや淡海環境保全財団の職員の方と一緒に、1日かけて伊庭内湖(東近江市)、西の湖(近江八幡市)、下物半島(草津市)で、ヨシ群落の保全や活用に取り組む団体にお話を伺いました。8月7日に行ったヒアリングの第2回目です。今回も、いろいろ勉強することができました。

◼︎昨日は、滋賀県庁の職員の皆さんや淡海環境保全財団の職員の方と一緒に、1日かけて伊庭内湖(東近江市)、西の湖(近江八幡市)、下物半島(草津市)で、ヨシ群落の保全や活用に取り組む団体にお話を伺いました。8月7日に行ったヒアリングの第2回目です。今回も、いろいろ勉強することができました。

◼︎ヨシ群落の保全とはいっても、その背景は実に様々。ヨシ群落の保全の活動そのものは氷山の一角で、地域の歴史、地域住民組織のあり方、そのような組織と共にある地域文化(村の精神)、ヨシ群落の存在する土地が公有か私有か、キーパーソンや地域リーダーのタイプ、地域で起きた様々な出来事、その時々の政策や施策。細かなことで言えば、ヨシ刈りボランティアの方たちの車を駐車できるスペースがあるかないか……。実にたくさんの要因が複雑に絡み合った中で、ヨシ群落の保全活動が取り組まれています。

◼︎このヒアリング、まだ続きます。今月は、県内でも頑張って取り組んでおられる方たちからのヒアリングでしたが、琵琶湖の周りには、もっと小さな規模の活動を細々と続けている団体もあります。そういう団体にもお話を伺えればと思います。

◼︎ヨシ群落の活動に取り組むみなさんが「つながる」仕組み。取り組みを多くの皆さんに「しらせる」仕組み。取り組みを「ささえる」仕組み。この「つながる」「しらせる」「ささえる」ことがうまく連関したトータルな仕組みが動き始めるように、このような地道なヒアリングを続けていきます。

ヨシ群落保全に関するヒアリング

◼︎一昨日のことになります。滋賀県の職員の皆さんと一緒に、琵琶湖のヨシ群落の保全に関するヒアリングを行いました。午前中はまず滋賀銀行本店にお邪魔しました。CSRの担当者から有益なお話を伺うことができました。滋賀銀行は、職員(行員)の方達が熱心にヨシ群落の保全にボランティアとして取り組んでおられるのですが、それは銀行の経営とも結びついています。午後は、野洲にお住いの漁師さんのお宅にお邪魔しました。近くの琵琶湖の浜のヨシ群落の保全に、NPOで取り組んでおられるのです。こちらも、毎日、琵琶湖を観察されている漁師ならではのお話が伺えました。環境保全は、簡単には成果は出ません。試行錯誤、失敗から学びつつ、少しずつ前進していくしかありません。

◼︎しかし、ヨシ群落に関して、わからないことが多すぎます。保全活動の実践、またそこから得られる知見と、調査研究がうまく結びついていない。機能別・縦割りの社会や組織の仕組みの中で、横につながっていく仕組みがない。情報の共有もない。またつながっていくための基盤になる社会的な枠組み、フレーム、ストーリーがない。面積を増やすことばかりで、様々な主体が「つながる」だけでなく、その様々な活動を外部に「しらせる」、そして外部から「ささえる」、そのような仕組みもないのです。今日は、ヨシ群落はもちろん、琵琶湖の湖岸環境の保全に取り組む人びとや団体で、力を寄せ合い、知恵を出し合う仕組みが必要だと、改めて強く思いました

◼︎写真は、漁師さんが漬けておられる鮒寿司の桶です。年間3トンの鮒寿司を生産されるとのことでした。すごい量ですね。でも、「琵琶湖の魚が少なくなってしもうた」と言って嘆いておられました。関係者へのヒアリングですが、盆明けに再開する予定です。

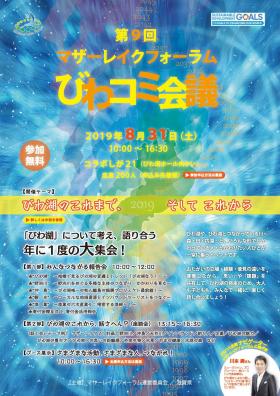

第9回マザーレイクフォーラム「びわコミ会議」

■今年も8月31日に「びわコミ会議」が開催されます。今年で9回目になるんですね。私は、吹奏楽部の行事と重なり、残念ながら今年の「びわコミ会議」に参加できませんが、ぜひ多くの皆さんにご参加いただければと思います。詳しくは、以下をご覧いただければと思います。

「びわコミ会議」

琵琶湖関連の会議

◼︎今週月曜日は、琵琶湖の湖畔(大津市柳ケ崎)にある「滋賀県琵琶湖環境科学研究センター」の評議員会でした。年1回、朝から夕方まで、この研究機関で行われている政策課題研究と調査解析の成果に関するプレゼンをお聞きし、質問・コメント・評価をさせていただく会議です。勉強になりました。評議員会には、評議員として、大学、マスコミ、環境NPO、経済団体といった様々な分野の方達が出席されます。大学や学会内部の研究とは異なり、社会的な視点(県民の期待や生活感覚等)、学術的な視点から意義のあるものになっているか、課題解決に資する目標設定になっているか、といったことが研究の目標になります。現在の琵琶湖や琵琶湖の周囲の環境問題の解決にどのようにつながるのか、役立つのかが問われることになります。というのも、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究は、環境行政への貢献に資するものであることが前提になっているのです。朝から夕方まで一日かけての会議はかなり疲れるわけですが、課題解決志向の研究や解析は自分の研究姿勢とも合致していますし、いわゆる文理融合の環境研究をしてきた私にとっては、自分が専門とする分野以外のことを勉強する機会にもなります。ありがたいことです。

◼︎今週月曜日は、琵琶湖の湖畔(大津市柳ケ崎)にある「滋賀県琵琶湖環境科学研究センター」の評議員会でした。年1回、朝から夕方まで、この研究機関で行われている政策課題研究と調査解析の成果に関するプレゼンをお聞きし、質問・コメント・評価をさせていただく会議です。勉強になりました。評議員会には、評議員として、大学、マスコミ、環境NPO、経済団体といった様々な分野の方達が出席されます。大学や学会内部の研究とは異なり、社会的な視点(県民の期待や生活感覚等)、学術的な視点から意義のあるものになっているか、課題解決に資する目標設定になっているか、といったことが研究の目標になります。現在の琵琶湖や琵琶湖の周囲の環境問題の解決にどのようにつながるのか、役立つのかが問われることになります。というのも、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究は、環境行政への貢献に資するものであることが前提になっているのです。朝から夕方まで一日かけての会議はかなり疲れるわけですが、課題解決志向の研究や解析は自分の研究姿勢とも合致していますし、いわゆる文理融合の環境研究をしてきた私にとっては、自分が専門とする分野以外のことを勉強する機会にもなります。ありがたいことです。

◼︎翌日の火曜日の午後は滋賀県庁で開催された。「マザーレイク21計画学術フォーラム」に出席しました。滋賀県では、2011年10月に「琵琶湖総合保全整備計画(マザーレイク21計画)第2期改定版」を策定し、これに基づき琵琶湖の総合保全の推進を図っています。このマザーレイク21計画では、進行管理(PDCAサイクル)における施策の評価(Check)に当たり、学術的な見地から琵琶湖と流域の状況について指標などを用いて整理・解析する「学術フォーラム」の設置が位置付けられているのです。学術フォーラムということで、様々な分野の研究者が集まりますが、まず県の方から、様々な環境評価指標(湖内の指標、湖辺域の指標、集水域・暮らしの指標)や指標間の関係性をもとに進捗状況の報告が行われます。その報告を受けて、各委員が質問や意見を述べます。私はこの学術フォーラムが始まった時から委員をしていますが、専門分野の違う委員の皆さんたちの発言から、いつも良い刺激を頂いています。勉強になります。今回も良い刺激をいただきました。もちろん、私も自分の専門分野との関連から質問や意見を述べていますが、私が他の委員の皆さんにどのような刺激を与えられたかについては…よくわかりません(笑)。

◼︎今回、とても印象に残ったことは、報告の中にあった琵琶湖の漁師をされているMさんのインタビューの中に出てきた話です。現在、琵琶湖では科学的な指標からすると随分水質は改善させているのはずなのに、魚がいない、魚が獲れないということが問題になっています。Mさんは、「漁網に泥のようなものがついてベタベタになる。昔は漁網が1ヶ月使えたが、今は1週間しか使えない。昔は農業濁水に魚が寄ってきたが、今は引いていくのが気にかかっている」と語っておられます。琵琶湖の環境問題を、毎日、漁業を通して観察されている方から得られる知見は大変重要なものです。従来の科学的指標だけでは捉えられない、このような観察から得られる知見も、きちんと評価し琵琶湖の環境の改善に役立てていくことが必要になります。

◼︎もう一つ。今回のフォーラムでは、様々な関係者による「魚たちのにぎわいを協働で復活させるプロジェクト」のワークショップの成果の一部が、「琵琶湖とその流域で生じた王な事象の年表」として拝見することができました。これは、1950年以降を対象にした年表で、琵琶湖とその流域における歴史を大まかに理解するための資料です。私がとても興味深かったのは、1970年頃から始まる「川で遊ぶ子どもや魚取りをする人たちの減少」という記述があったこたです。滋賀県外から転入されてきた皆さんは、よく「滋賀県は琵琶湖もあり自然が豊かですね」とおっしゃいます。確かにそうなのですが、この場合の豊かさとは、視覚的なところから捉えられる豊かさ、景観的な豊かさのように思います。それに対して魚取りというのは、手の中で動くぬるぬる・ビクピクする魚の感触、そして匂い、その時のワクワクした気持ち…そのような様々な要素が複合した豊かさということになります。前者の視覚的・景観的な豊かさが観念的なであるのに対して、魚取りの方はもっと身体的ということが言えるのではないかと思います。大変、曖昧ですね。しかし、この「川で遊ぶ子どもや魚取りをする人たちの減少」という出来事は、琵琶湖と人びとの関係を考える上で非常に重要なものではないかと思うのです。これを簡単に指標化することなど、とてもできませんが、常に注意を払っていく必要があるように思います。

◼︎学術フォーラムの後は、琵琶湖環境部琵琶湖保全琵琶湖再生課を訪ねました。「ヨシ群落保全審議会」と関連する諸々の相談を行いました。前向きに仕事に取り組まれている職員の方たちと、いろいろ議論して、一緒に仕事ができること、とってもやり甲斐を感じますね。ヨシ群落のこと以外に、水草の利用に関しても意見交換をしました。これからも、地域と行政と大学をつなぐなかで、琵琶湖の環境保全そしてその活用に取り組んでいきます。

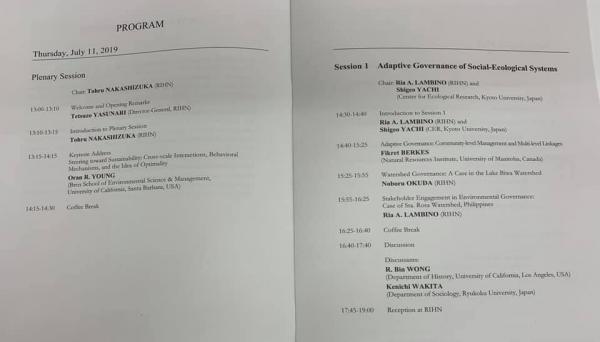

第14回地球研国際シンポジウム「Fair Use of Multiple Resources in Cross-Scale Context」

◼︎先週の金曜日、総合地球環境学研究所で第14回地球研国際シンポジウム「Fair Use of Multiple Resources in Cross-Scale Context」が開催されました。この国際シンポジウムの概要は以下の通りです。

◼︎先週の金曜日、総合地球環境学研究所で第14回地球研国際シンポジウム「Fair Use of Multiple Resources in Cross-Scale Context」が開催されました。この国際シンポジウムの概要は以下の通りです。

Global environmental problems are inter-related each other. The production, circulation and consumption of resources should be discussed in relation to a range of spatial scales, and stakeholders should be involved in these discussions. The linkage among stakeholders through a resource are not always very clear. Citizens in a city, farmers, and the forest managers in upstream are interlinked through water utilization. A supply chain of a product may connect the suppliers and consumers in global scale. Sometimes they do not recognize their connections, and cause unfairness of resource use.

We need to take socio-ecological issues into account relating to human well- being, and fairness and/or equity in resource use to attain sustainable systems. Approaches to make the connections among stakeholders visible and effective governance involving stakeholders in various spatial scales are necessary to attain fair resource use.

In this symposium, we try to discuss the issues on fair resource use from watershed scale to global, in particular focusing on the (1) resource management governance considering human well-being, (2) necessary tools and system to attain sustainable resource use in multi-scale, and (3) fairness and equity for resource use among multi-stakeholders in multi-scale from the legal, economic and ethical perspectives.

◼︎これまでもこのブログで報告してきましたように、私は、地球研のプロジェクトに参加していることから、この国際シンポジウムのセッション1「Adaptive Governance of Social-Ecological Systems」で討論者を務めました。以下が、セッション1のプログラムです。

Session 1 Adaptive Governance of Social-Ecological Systems

This session overviews and discusses the basic ideas, current status and future agenda of adaptive governance for multi-scale issues. Special attention will be paid to how the adaptive governance can reconcile the different needs (well-being) or agenda of stakeholders dispersed at different spatial levels. Case studies on governance from watersheds, etc. will be introduced.

Chair: Ria A. LAMBINO (RIHN) and Shigeo YACHI (Center for Ecological Research, Kyoto University, Japan)

14:30-14:40 Introduction to Session 1

Ria A. LAMBINO (RIHN) and Shigeo YACHI (CER, Kyoto University, Japan)14:40-15:25 Adaptive Governance: Community-level Management and Multi-level Linkages

Fikret BERKES(Natural Resources Institute, University of Manitoba, Canada)15:25-15:55 Watershed Governance: A Case in the Lake Biwa Watershed

Noboru OKUDA (RIHN)15:55-16:25 Stakeholder Engagement in Environmental Governance: Case of Sta. Rosa Watershed, Philippines

Ria A. LAMBINO (RIHN)16:25-16:40 Coffee Break

6:40-17:40 Discussion

Discussants: R. Bin WONG(Department of History, University of California, Los Angeles, USA.)

Kenichi WAKITA(Department of Sociology, Ryukoku University, Japan)

◼︎今回の国際シンポジウムはあまり前向きな気持ちになれなかったのですが、様々な事情から討論者をお引き受けしました。というのも討論者とはいっても、3つの発表のうち、自分が参加しているプロジェクトを基にした発表が2つだったので、私自身がプロジェクトに提供してきた様々なアイデアやプロジェクトの基本的なフレームに関して、フォローをするという役割だったからです。とはいえ、発表者のお1人であるFikret BERKESさんの発表内容は、私の考え方とも共振するところがあり、ある意味で、プロジェクトの背中を押していただけたような気持ちになりました。 BERKESさんは、この国際シンポジウムが終了した後、私たちの研究調査のフィールドを訪問されたようです。私は、授業や地域連携事業(社会学部の「大津エンパワねっと」)の用務があり、残念ながらご一緒することはできませんでしたが、どのような感想やご意見を持たれたのか、プロジェクトの研究員の方達にお聞きしてみようと思います。

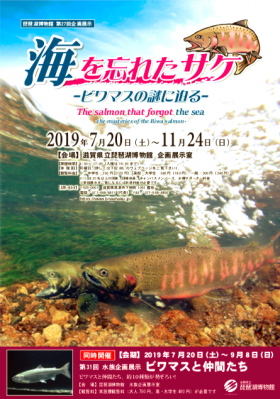

ビワマスの企画展

◼︎かつて学芸員として勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館で、「第27回企画展示 海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」が開催されます。7月20日からです。以下の概要は、琵琶湖博物館の公式サイトからの引用です。

◼︎かつて学芸員として勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館で、「第27回企画展示 海を忘れたサケ-ビワマスの謎に迫る-」が開催されます。7月20日からです。以下の概要は、琵琶湖博物館の公式サイトからの引用です。

琵琶湖を代表する美しい魚「ビワマス」。味が良いことから長年にわたって親しまれてきたこの魚は、実は世界で琵琶湖にしかいない固有の魚です。

本企画展では、ビワマスがどんな生活をしているのか、どのように進化してきたのかについて最新の研究成果から紹介します。またビワマスに迫る危機を紹介し、今後の共存についても考えます。

◼︎琵琶湖のことを多少なりともご存知の方であれば、琵琶湖の固有種で、サケ科の魚であるビワマスのことをご存知のことと思います。上の企画展の概要にも書いてありますが、味が良いのです。美味しです。このブログでも、様々な側面からビワマスを取り上げてきました。以下は、「ビワマス」で検索した結果出てきたこのブログの投稿です。必ずしもストレートにビワマスを取り上げているわけではありませんが、特に、アンダーラインの投稿をお読みいただけると幸いです。これが検索結果です。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その5)

吉田類の酒場放浪記 大津「利やん」

「あめのうお倶楽部」主催「湖北びわます満喫ツアー」

琵琶湖八珍「ビワ・コ・ハ・ホン・ニ・ス・ゴ・イ」

あめのうお倶楽部

30kmウォーキング

第6回「マザーレイクフォーラムびわコミ会議2016」

北湖に浮かんで感じたこと

ビワマスを釣った!!

針江のカバタ(5)-「2016社会学入門演習」-

ビワマスのこと

2014年12月の投稿記事

野洲で「つながり再生モデル構築事業」の協議

家棟川での現地交流会

琵琶湖の固有種、ビワマス

守山市小さな河川

■4回生ゼミのHくんが、母校である守山市(滋賀県)の中学校にお世話いただき、教育実習を受けることになりました。今日まで約3週間、実習に取り組んできました。Hくんは、1回生の時に私が担当する「社会学入門演習」の学生でもありました。その時から、将来は教職を目指すと宣言していました。そしてスポーツに励みながらも、教職の勉強に取り組んできました。というわけで、昨日は、教育実習に取り組むHくんの巡回指導に行ってきました。指導とは言っていますが、目的は、校長先生や指導でお世話になった先生方にお礼を申し上げ、ゼミ生の授業を見学して激励することにあります。校長先生ともいろいろお話をさせていただくことができました。

■私が参観させていただいたのは社会の歴史の授業で、内容は第二次世界対戦に突入するまでの10年間ほどの時代についてでした。「日本はなぜアメリカとの戦争を始めたのか考えてみよう」ということが授業の目標になっていました。Hくんは、パワーポイントと黒板を2つ使いながら授業を進めていました。Hくんからの質問に、多くの生徒さんたちが活発に挙手をして答えていることが印象的でした。皆さん、優秀です。授業参観の後になりますが、帰りは守山駅まで歩いて帰ることにしました。

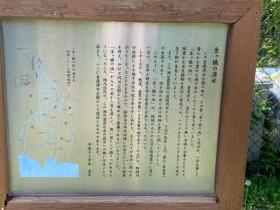

■守山市は野洲川が形成したデルタ地帯にできた街です。滋賀県外にお住いの皆さんのために、少しだけ野洲川についても説明しておきます。野洲川は、滋賀県を流れる淀川水系の一級河川であり、琵琶湖へ流入する河川の中では最長になります。野洲川河口には、かつて八つの洲があり、そのことから「八洲川」と呼ばれていたとも聞いています。「八洲」転じて「野洲」になったというのです。このことからも想像できると思いますが、市内にはたくさんの河川が流れ、湧水や伏流水も豊富でした。この写真、Hくんが教育実習を受けた中学のすぐそばに流れる小さな河川です。両岸は護岸されていますが、中を覗くと魚が泳いでいました。私には種類がわかりませんが、淡水魚に詳しい方であれば、この写真からでも種類が判別できると思います。知り合いの方が、オイカワかカワムツではないかと教えてくださいました。川沿いに歩いていくと、このような魚群が、あちこちに確認できました。なかなか素敵なことですね。

■少し上流には「金森湧水公園」と呼ばれる公園がありました。ここは、かつて豊かに地下水が湧き出ていた場所なのだそうです。ここから湧き出た水が、下流の農地を潤していていたようです。もっとも、工場による地下水の汲み上げや野洲川の改修で干し上がってしまい、埋め立てられて公園になったようでずか、地元の皆さんの願いもあり湧き水を復活されたようです。ここの公園には小さな池があり、そこではハリヨが泳いでいました。最後の写真には、そのハリヨが写っているのですが、わかりますでしょうか。

■守山市の街中を歩いた経験がほとんどありません。今回は、Hくんの教育実習に合わせての巡回指導がありましたが、今度は、この辺りの河川や湧き水のことについてきちんと事前に調べて散策してみたくなりました。

京阪電車の「北船路」

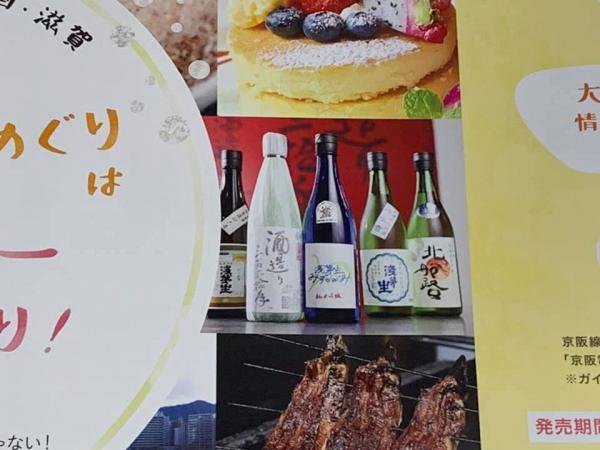

■昨日は、ひさしぶりに総合地球環境学研究所研究所に行くことになりました。長い間取り組んできた研究プロジェクトも纏める段階に入り、この日は、プロジェクトの成果を纏める書籍の編集会議でした。私たちの本を出してやろうと、真正面から受け止めてくださった京都大学学術出版会からは、編集長のSさんと編集者のOさんがお越しくださいました。ありがとうございました。出版のプロであるお二人から、非常に有益なコメントや指摘をいただくことができました。文理融合というなかなか困難なプロジェクトですが、私たちの目指してきたことが、編集者のお立場からも評価していただけたようで、とりあえず一安心しました。本の中身ですが、「流域ガバナンス」のあり方を、地域の「しあわせ」と流域の「健全性」という概念から考えていくことになろうかと思います。午後にも編集会議が開催される予定でしたが、スムースに午前中だけで終了することができました。この編集会議の後は、編集作業に取り組む京都大学生態学研究センターの谷内繁雄さんと出町柳で昼食をとり、少しいろいろ書籍やプロジェクトの行く末に関して相談をした後、京阪を利用して帰宅することにしました。京阪電車の車内に乗ると、ひとつの吊り広告に目が止まりました。

■「長寿の国 滋賀 醗酵めぐりはハッピーめぐり!」という企画です。京阪電車に乗って、醗酵食の名店を巡りましょう…という企画のようです。もっとも、醗酵とは関係のないお店も入っています。まあ、美味しいからいいか。それはともかく、ポスターをじっくり見ると、大津市丸屋町にある平井商店(万治元年、1658年創業)の日本酒が写っています。平井商店さんは、「浅茅生」という銘柄で有名ですが、その横に「北船路」も並んで写っていました。この「北船路」は、もう卒業していますが、私のゼミの学生たちが平井商店さんと比良山形蓬莱山の麓にある農村・北船路とをつないでプロデュースした日本酒です。酒瓶の一番右に並んでいます。瓶のラベルも全て学生たちがデザインしました。「北船路」を京阪電車の中で見つけることができて嬉しかったなあ。平井商店さん、ありがとうございます。

■京阪電車の「長寿の国 滋賀 醗酵めぐりはハッピーめぐり!」ですが、以下を情報をご覧ください。ぜひ、大津の醗酵食(日本酒、漬物、鮒寿司、味噌…)を買い求めながら散策なさってください。

https://www.keihan.co.jp/traffic/valueticket/ticket/hakkou/

https://www.keihan.co.jp/…/uplo…/2019-04-15_hakko-meguri.pdf

土屋俊幸さんのこと

■昨晩は、仕事で大津にお越しになった東京農工大大学院の土屋俊幸さんと一緒に呑むことになりました。土屋さんは、大津市唐崎にある全国市町村国際文化研究所での地方自治体職員を対象とした研修で講師をお務めになられたようです。それはともかく、どこで呑んだのかといえば、やはり大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」ということになります。ただ、今回は、facebookでの「利やん」関連の投稿を土屋さんがご覧になって、ぜひ行ってみたいと強くご希望されたのでした。「吉田類の酒場放浪紀」にも登場した「利やん」、関東方面の皆さんにも知っていただけるようになり、この店の常連としてはとても嬉しく思っています。

■呑みながら、土屋さんとはいろんなお話ができました。お仲間と主催され、私も参加させて頂いている「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」のことはもちろん、文理融合の研究のこと、実践的な研究のこと、いろいろお話しできた。そんな真面目な話をさせていただきながらも、今日の一番の驚きは、東京オリンピックの時に、土屋さんは小学校4年で、私は幼稚園の年長だったということでした。お兄ちゃんの土屋さんに、これまでちょっとタメ口っぽかったことを反省しました。前の晩、睡眠時間1時間ほどの土屋さんに、いろいろ話しを聞いていただきました。ありがとうございました。facebookでは、土屋さんから以下のコメントをいただきました。

昨夜はたいへんありがとうございました。憧れの「利やん」で、美味しいおでんや料理とお酒を楽しみながら、脇田さんと対面でお話ができるなんて‼︎ いろいろお話ししましたが、やはり、現場での課題解決を念頭におきつつ、文理融合でどう実践的な研究をしていくかについて、あまり先が長くないので、みんなでまとめていけたらなと改めて思いました。60過ぎたら、もう4、5年の差はみーんな同期のお友だちですね。最近は20歳ぐらい下までお友だち感覚になってきましたね。ですので、お兄ちゃんではなく、相互タメ口の友だちでお願いします。また、ぜひ「利やん」でお願いします!

■この土屋さんからのご提案が実現すると私としてはとても嬉しいです。コメントにお書きいただいた「現場での課題解決を念頭におきつつ、文理融合でどう実践的な研究をしていくか」ということについては、社会科学の研究者はあまり関心がありません。そういう意味では、長年にわたり文理融合の研究プロジェクトに取り組んできた私は、ちょっと孤独に仕事をしてきた感じがあります。土屋さんにこのように言っていただくと、私としては大変心強いです。